文字

背景

行間

校長室より(New!)

本質的な問い ~中大連携教育事業よりⅡ~

通常の試薬ではなく割り箸や紙を使って酸化銅を還元する実験からそこに含まれる成分を考えさせるなど、「酸化・還元」とはどういう現象なのか、といった本質的(エッセンショナル)な問いを投げかけられた授業でした。

関東PTA連合会栃木大会に参加しました

受付係として奮闘する本校PTAの皆さま

とちまるくん、日光仮面、ミヤリーもお客様をお出迎え

PTA県外視察に同行しました

東京大学では、本校OBの経済学部4年、教養学部1年の二人の学生さんに案内いただきました。案内の途中、参加者の質問に答えて、東大に進学したことで視野が広がったことを話してくれたのが印象的でした。

ランチビュッフェから眺める浅草寺とスカイツリー

噴水のしぶき越しに観る迎賓館赤坂離宮

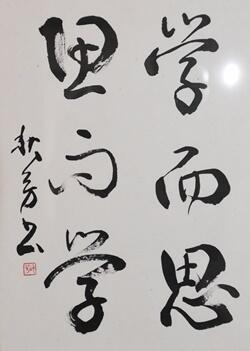

学而思 思而学

本校の第13代校長、井口昭義(雅号 秋芳)先生から、本校に対し書の寄贈がありました。「学而思 思而学(学びて思ひ、思ひて学ぶ)」の六文字で、右側の「学而思」が行書で、左側の「思而学」が草書で書かれています。

井口先生が本校図書館に寄贈された本が配架されている「井口文庫」の近くに掲げました。

この六文字は、『論語』の「為政第二」の

「 子 曰、学 而 不 思 則 罔、 思 而 不 学 則 殆。 」

(子曰く、学びて思はざれば則ち罔(くら)く、思ひて学ばざれば則ち殆(あやう)し。)

をもとに、井口先生が孔子の思想を六文字に集約して表したものです。

『論語』の元の文は、「先生がおっしゃった。『学んでも、自ら考えなければ本質は見えず、一方、考えるだけで学ばなければ、身勝手な危ういものとなる。』」という意味です。したがって、そのエッセンスとしての「学而思 思而学」は、「学んで考え、考えて学びなさい」という孔子の教えということになります。

さて、この「学」を系統主義、「思」を経験主義、に置き換えて考えてみます。

日本の戦後の教育行政は、「思」重視で始まりましたが、高度経済成長期には、一貫して「学」重視に移行しました。それが、学校の荒れの解消や時代の変化への対応を目的として、「思」に重点を置くように移行し、所謂「ゆとり教育」の時代に至りました。それが「ゆるみ教育」として批判され、再び「学」の重視に移行しました。

このように、教育行政の重点は振り子の両端を揺れているように見えますが、考えてみれば、系統主義と経験主義とは、そのいずれかが正しいというものではありません。さらに言えば、その塩梅や濃度といったバランスの問題ですらなく、「思」と「学」とは、両立させねばならず、その対立は止揚されねばならないものなのだと思います。

現在、急速に展開している教育改革のキーワードで言えば、「活用」がこの両者をつなぐものであり、いわば「而」に当たるもののように思われます。この前提に従って、「学而思 思而学」の六文字を今風に言い換えると、次のようになるでしょうか。

「基礎・基本を確実にに習得し、それ活用して探究しよう。そして探究する中で、必要な基礎・基本をしっかりと身につけよう。」

「学而思 思而学」は、教育にとって、永遠のキーワードなのかもしれません。

『追試』の意味 ~中大連携教育事業より~

「科学的に考える」とはどういうことであるのかについて、実験講座を通じて学ぶことができました。それは、自然科学に限らず、人文科学にも、社会科学にも通じる学問の基礎的な姿勢なのだと再認識しました。

その中の「実証性」に関するお話の一つに、「『追試』可能であること」いう条件がありました。普段私たち教師は、「インフルエンザのために大学入試センター試験を欠席し『追試』を受ける」とか「課題テストで合格点に達しなかった者に『追試』を課す」といった使い方に慣れているため、この言葉が『再現実験』といった意味で用いられたのを久しぶりに聞いたように感じました。

JRC高校連絡協議会新入生歓迎会に参加

宇都宮市中央生涯学習センターにて、JRC高校連絡協議会新入生歓迎会がありました。本校からも、新入生を含む3名の社会部の生徒が参加しました。

6階の大ホールが満席の盛況であったこと、特に新入生の参加率が高かったこと、そして、生徒たちが役員を中心として主体的に運営していたことなどに驚かされました。こうしたことからも、生徒たちは、他者への、あるいは社会への貢献に関心を向けていることが伺えます。

自らの意思による主体的な活動を通じて、自己有用感、自己効力感を培ってくれればと期待しています。

ボストンバック一つしかないとしたら、

さて、何を持って避難しようか・・・

異年齢集団の交流の中で ~体育祭雑感~

晴天のもと、5月26日土曜日に体育祭が開催されました。

その開会の挨拶でも申しましたが、中高の6学年が「正」「剛」「寛」の縦割りのチームを編成して競う本校の体育祭は、「縦割り」であるところに大きな意味があるのだと考えます。5年もの年齢差がある生徒が同じチームの一員として協力し合いながら戦い、あるいは大会を運営するわけですが、この異年齢集団での活動が生徒たち一人一人を大きく成長させるのだと思います。

例えば、知恵を寄せ合って考えたパフォーマンスを物怖じせずに演じたり、主体的に考えて大会を運営したりする先輩の姿を、小学校を卒業してわずか2ヶ月の中学校1年生が目の当たりにし、憧れを抱きます。一方、年長の生徒は、競技においても運営においてもリーダーとして年少者を気遣わねばなりませんが、その「大人としての振るまい」が生徒の内実をその行為に相応しいものに変えていきます。

このような異年齢集団は、かつて、たくさんの兄弟姉妹がいた時代の家庭、あるいはその頃の濃密な親戚関係や地域のコミュニティーには、至極当たり前に存在していました。子どもたちは、その環境において、自分の役割を自覚し、あるいは人との関係の在り方を学んで大人になっていきました。しかし現在、そうした環境は自然なものとしては失われており、子どもたちは生のロールモデルを目にしないままに成長し、ネットワーク上の希薄で危い人間関係に居場所を求めたりなどしています。

中高一貫の公立共学校という、本県での誕生から十余年しか経過していないこの極めて新しい教育形態が、実は、古き良き時代の子ども集団が持っていた教育的機能を最もよく保持していると考えると、感慨深いものがあります。

宇河地区春季大会観戦記

教頭先生と校長とが手分けをして、すべての競技場を回り、すべての競技を観戦しました。私は、サッカー1回戦、サッカー2回戦、男子ソフトテニス、女子ソフトテニス、男子弓道、女子弓道、女子バレーボール、男子剣道の試合を応援しました。

中学生たちの真剣な眼差し、その躍動する姿、そして仲間への懸命の声援に、私も元気をもらったように思いました。

その的の真ん中へ 静かに漂う緊張感

果敢に狙う 面一本・・・

相手ゴール前の攻防

PKを止めるファインセーブ

息もぴったりのコンビネーション よし! チャンスボール!

県高校総体総合開会式参加

宇都宮東高校の応援旗も、他校に混じり健闘を誓いました。

既に、陸上競技の走り幅跳びでの関東出場、男子テニスの団体3位入賞など、多くの競技で本校生の活躍が見られています。

サッカー県総体兼関東大会予選2回戦観戦記

見事に1回戦を勝ち上がった宇東高サッカー部は、 4月29日(日)、晴れわたる空の下、SAKURAグリーンフィールドの人工芝の上で、U-181部リーグの強豪校である國學院栃木高校と対戦しました。

試合は、前半の立ち上がり、相手チームの流れるような攻撃で2点を奪われ、苦しい展開となりました。しかし、その後は、体を張ったディフェンスで猛攻をしのぎ、中盤の厳しいプレスでボールを奪うシーンも数多く見られ、幾度か惜しい得点機を演出するなど、互角に近い試合を作ることができました。

結局、2-0のまま敗退しましたが、次につながるいい試合だったと思います。

宇東高サッカー部は、現在U-183部リーグにおいて4勝1分けで首位をキープするなど、着実に力を付けています。チームとしての今後の成長が楽しみです。

さあ!反撃開始

後半へ 心は一つ

得点機 相手GKとの激しい競り合い