文字

背景

行間

校長室便り

身近な風景 ~中秋の名月がきれいです。

9月10日(土)、今日は満月、中秋の名月です。今週は雨模様の天気が続きましたが、今日はさわやかな一日となりました。夜空も晴れ渡り、中秋の名月がとてもきれいです。皆さんも、夜空の月を眺めてみませんか。

21時30分撮影

前日の9日(金)には、保健室の入り口でも、一足早い「満月」を見ることが出来ました。

うさぎの姿も見えますね。

身近な風景 ~クリケット(エンバシーカップ)

9月10日(土)16時30分~ 「佐野市国際クリケット場」(旧田沼高校跡地)で「2022エンバシーカップ」の表彰式とセレモニーがあり、佐野高校も招待されていましたので、参加しました。クリケットはイギリスで発祥したスポーツであるため、英連邦諸国ではサッカーなどと並び高い人気があります。会場では、エリザベス女王が8日に崩御されたため、献花台や記帳台が設けられ、セレモニーの開始前には、全員で黙とうしました。

エンバシーカップとは、各国の在日大使館(エンバシー)の職員によるチームの国際試合です。参加チームは、イギリス、インド、スリランカ、パキスタン、ネパール、アンザック(オーストラリアとニュージーランドの合同チーム)、日本です。公用語は英語が使われていました。

インド、パキスタン、バングラデシュなどでは最も人気のあるスポーツで、インドでは圧倒的に一番人気スポーツです。川俣先生も通訳を兼ねて参加してくれたので、インド大使館の方ともお話しすることが出来ました。日本の野球と同じくらい、インドではクリケットが人気だそうです。

「クリケット・ワールドカップ」は200以上の国と地域で視聴されていて、サッカーのワールドカップ、夏季オリンピックに次いで世界で3番目に視聴者数の多いスポーツイベントだそうです。(Wikipediaより)

佐野にある「国際クリケット場」は、なんと日本で唯一の施設であり、選手の皆さんは、「とても素晴らしい競技場だ!」と絶賛していました。クリケットをするために佐野を訪れる外国人のリピーター率は非常に高いそうです。

「鏡開き」(日本酒の酒樽のふたを叩いて割るイベント)が厳粛に行われました。

日本の「鏡開き」は、外国ではとても珍しく、たくさんのカメラマンが押し寄せました。

何人かの日本人によるスピーチ(同時通訳がありました)があり、日本ではちゃんと聞いていないと怒られそうですが、参加国の皆さんは、とても大らかで、思い思いにリラックスして楽しんでいたのが印象的でした。

この日は、とても爽やかで、時折、涼しい風も吹いてきて、気持ちの良い夕刻でした。空を見上げると、唐澤山に雲がかかっていました。多くの国の人々が一堂に会し、「あの雲、何に見えるかな」などと、ぼーっとできるのは、平和であることの象徴にも思えました。

ジャズの生演奏を聞きながら、会場を後にしました。

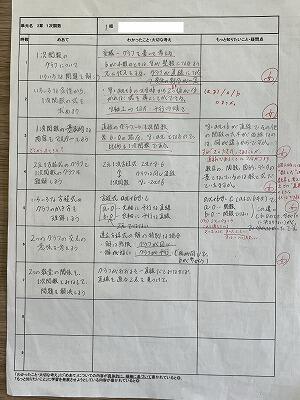

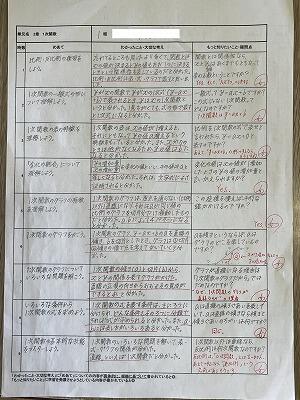

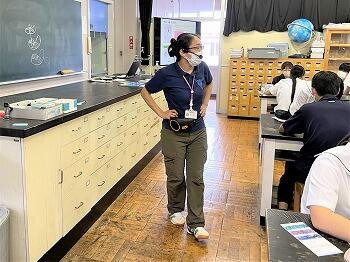

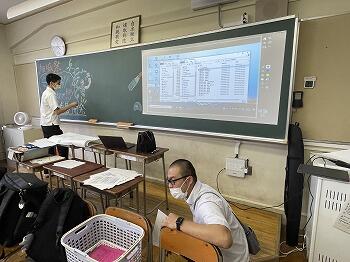

【中2】「数学」の授業見学(安藤先生)

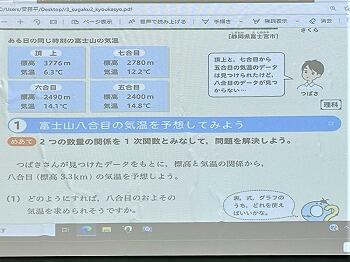

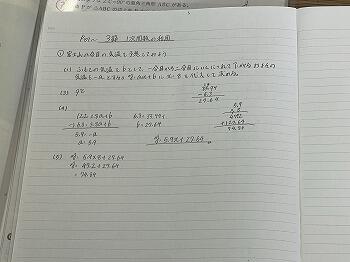

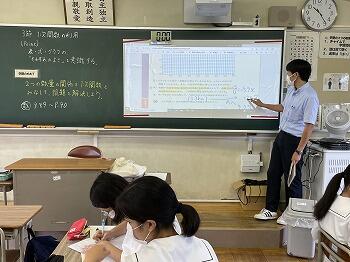

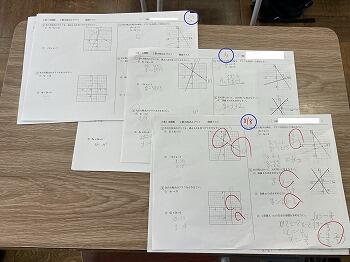

9月9日(金)2限目、中学2年1組の「数学」の授業(安藤先生)を見学しました。今日の単元は、「3節 一次関数の利用」で、学習のめあては「2つの数量の関係を一次関数とみなし、問題を解決しよう」でした。

例えば、山に登ると、だんだん気温が下がってくることは、経験的に知っていることと思います。理科の授業では、100m上がるごとに気温は0.6℃下がる、と習うと思います。これは理論的な値で、実際にはきっちりその通りには行かないと思います。風向きや天候など、変動する要素があるからです。

しかし、逆に、実際の高度と気温のデータが複数あれば、そこから関係性(一次関数)を導き出し、測定していない地点の数値を予想することが出来ます。今日の授業は、富士山の五合目、六合目、七合目、そして地上の4つの地点のデータから、それらを一次関数とみなして、式を導き出し、八合目の気温を予想する、ということが「学習のめあて」に設定されています。数学が実生活でどのように役立っているかも実感することが出来ます。

授業は、時間を区切って、何をどこまでできるようにするかが、最初に示されます。まずは、自分で考えてみます。その中で、わかりにくいところがあれば、グループの中で自由に聞き合うことが出来ます。その間、先生は、個別に教えるというのではなく、どこでつまづきやすいか、間違えやすいポイントなどを把握しています。

設定時間終了後は、問題を解く上でのポイントを再確認しています。

授業時間内で、その時間の「学習のめあて」を達成しています。

さらに、本当に理解しているかどうかを確認するための改善策として、授業の初めに、前時の学習内容が身についているかどうかを小テストで確認しているそうです。

その結果、ほとんどの生徒は学習内容を理解していることが分かりました。

理解が不十分な生徒に対しては、個別に教えることで、誰も取り残さない授業を目指しています。

授業の最後には、振り返りシートで、今日学んだことや、疑問点などを記入して提出しています。

*このような授業の進め方は、まだ一般の中学校ではやられていませんが、新しい学習指導要領に則った「個別最適学習」を目指した先進的な授業であり、おそらく、数年後はスタンダードな授業展開として広がっていくのではないかと思っています。生徒たちも慣れてきました。

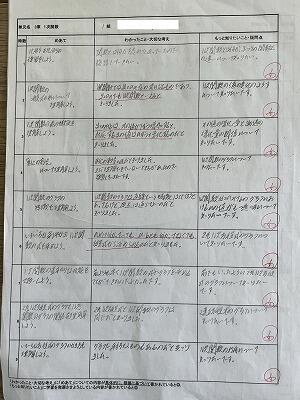

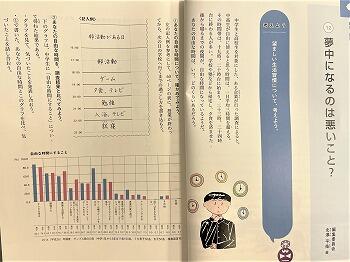

【中2】夢中になるのは悪いこと?(道徳・高木先生)

9月9日(金)7限目、中学2年1組の「道徳」の授業(高木先生)を見学しました。「夢中になるのは悪いこと?」というテーマで、望ましい生活習慣について考えていました。スマホの使い方などが話題になりました。

授業では、まず、授業が終わってから、次の日に学校に行くまでの過ごし方をプリントに書き込み、自分の自由な時間について、話し合いました。

自由な時間の使い方として、ネットゲームが手放せないなどの「依存」に悩む若者の事例について、紹介されていました。そこで、携帯電話やスマホが手放せない人に対して、どんなアドバイスができるか、それぞれで考え、その結果を周囲で話し合ったり、発表したりしました。

「他にやりたいことを探せ!」「ケータイを閉じ込めろ!」「計画を立てて規則正しく!」などの意見がでましたが、それができないから「依存」になっていることも分かってきました。

また、「夜中でも友達からラインが来たらどうする?」など、身近な問題に対しても、それぞれの考えや思い込みなどがあることもわかりました。今はスマホを持ってない、という生徒もいますが、今後、スマホとともに、どのように生活するかは、誰もが考えなければならないことです。授業の中でも答えは見つかりませんでした。

しかし、課題であると認識すること(=課題の発見)が、課題解決の第一歩です。この授業をきっかけに、自分たちのスマホの使い方について、考えて欲しいと思います。さらに、この授業から、子どもにだけ課題を預けるのではなく、大人がお手本を見せることも大事なことだと感じました。(子供に注意していることを自分でもやっていたら説得力ありませんよね。)

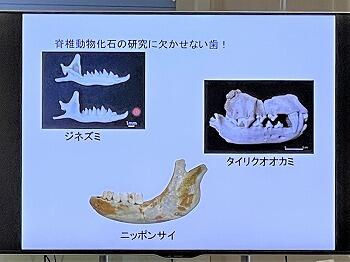

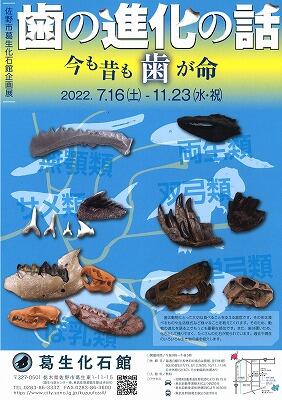

【中3】数理探究「化石から見る地層の成り立ち」

9月8日(木)6・7限目、中学3年2組の「数理探究」の授業を見学しました。今回は、葛生化石館の奥村よほ子先生をお招きし、「化石から見る葛生地区を中心とした地層の成り立ち」と題して、講義と実習を行いました。

今回は、地層の成り立ちや葛生で産出された動物の化石などのお話に加えて、現在、葛生化石館で開催している企画展「歯の進化の話 ~今も昔も歯が命」に因んだ、動物の歯に関するお話もありました。歯が一本でもあれば、その動物の種名までわかってしまうこともあるそうです。

後半は、実際に葛生で採取された地層の断片から、化石(フズリナ、ウミユリ等)を探す実習が行われました。

フズリナとウミユリの化石がたくさん見つかりました。皆、夢中で探しています。

ウミユリの化石の断片から、実際の姿の復元に挑戦している生徒もいました。

最後に、代表の生徒が「お礼の言葉」を述べ、特別講義は終了しました。生徒の素晴らしい「スピーチ」に感動しました。

とても楽しい特別講義でした。生徒たちは、満足して帰っていきました。

中3の1組と3組については、9月30日に、奥村先生による特別講義が予定されています。

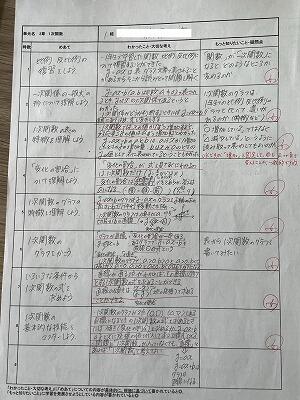

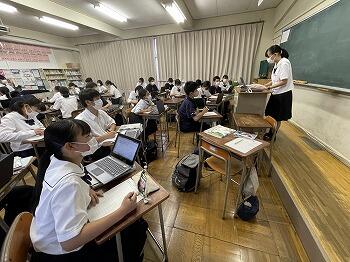

【中3】スピーチで社会に思いを届ける(国語・石塚先生)

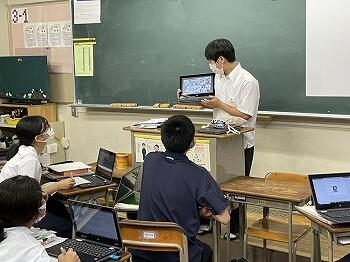

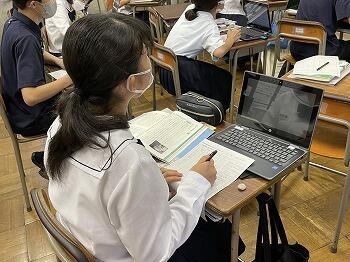

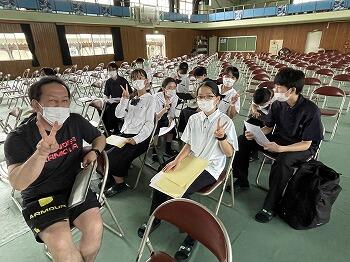

9月7日(水)6限目、中学3年1組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。「説得力のある構成を考えよう ~スピーチで社会に思いを届ける~」という単元で、ちょうど「スピーチの会」を行っていました。

聞き手の心に届くスピーチは、人々の価値観や行動に影響を与え、社会を変える力になります。この単元では、自分が心から訴えたいことを見つけ、クラス全体に向けて実際にスピーチを行います。

スピーチを行う手順として、以下のように進めていました。

①話題を決めて、情報を集める

②話の構成を考える

③スピーチの会を開く(本時)

タブレットを活用して、話題を探したり、情報を集めます。

それらをもとに、話の構成を考えます。

スピーチでは、タブレットを使って、図を見せながら行う生徒もたくさんいました。

教室の前と後ろの2か所で、スピーチが行われていました。

「スピーチで大切な三つのポイント」は、信頼、感情、論理、とされています。それらが伝わっているかに注目しながら、相互評価をしています。

生徒たちは、国語の授業だけでなく、すでにいろいろな場面でスピーチやプレゼンを経験しているので、これまで自分たちが行ってきたスピーチやプレゼンが、本当に説得力があったのか、ふり返る機会でもあったようです。

授業終了後、どのスピーチがどのように良かったのか、わかりやすく説明してくれました。

【中高】囲碁将棋部の取材がありました。

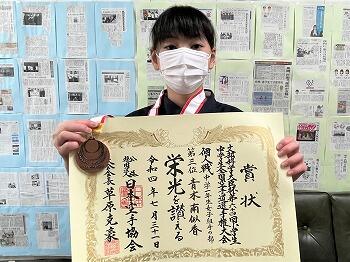

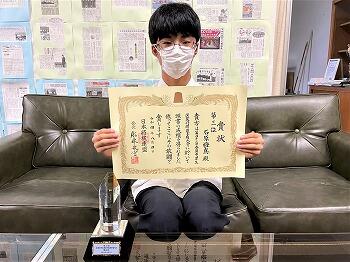

9月7日(水)放課後、下野新聞の記者が来校し、高校3年の竹熊柊君(全国高校竜王戦準優勝)と中学3年の石原橙真君(全国中学校選抜将棋大会第3位)が取材を受けました。

近々、下野新聞で紹介されるそうです。

↑取材を受ける竹熊柊君

↑取材を受ける石原橙真君

*二人は、これまでにいろいろな取材を受けたり、報告をしたりしていますが、いつも謙虚に自分の考えなどを丁寧に伝えているのが印象的でした。

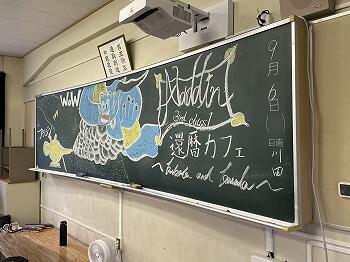

【中学】「日本語ディベート」全国ベスト16(報告会)

9月7日(水)放課後、中学の特設部である「日本語ディベート」の全国大会初出場・ベスト16の報告会がありました。全国大会に出場した中学3年生6名が校長室に来てくれました。

手に持っているのは、全国大会の予選リーグで戦った2校、そして、決勝トーナメントで戦った1校の対戦相手から贈られた色紙です。全国大会で戦った証として大切にしています。

予選リーグでは、強豪校の「愛知教育大附属中学校」に敗れたものの、熊本県の「マリスト学園中学校」に勝利し、決勝トーナメント進出を決めました。決勝トーナメントでは、1回戦で「名古屋市立浄心中学校」に僅差で敗れましたが、ベスト16という結果を残しました。

全国大会出場校の中で、本校は唯一の初出場で、それだけでも凄いのですが、決勝トーナメントでベスト16になったことで、佐高附属中の名が、改めて全国に知れ渡りました。本校で「日本語ディベート」が誕生してから8年目の快挙達成でした。

(左から)

部長の落合宥來さん

「今大会を終わって、全国大会の場でディベートをすることができた喜びを感じたと同時に、レベルの高さを実感しました。このメンバーと一緒に試合をすることができて良かったです。」

副部長の黒田詩乃さん

「初の全国大会で不安もありましたが、チームのみんなで乗り越えることができ、最高の試合になりました。この学校のディベート部で3年間を過ごすことができ、本当に良かったです。」

(右から)

副部長の松葉紳一郎君

「今回初めて、この5人と一緒に大会に参加しました。試合には出ず、サポートに回っていました。もっといいサポートが出来たのではと、少し後悔していますが、楽しいディベートができて良かったです。」

島田琉睦君

「初の全国大会ということで、少し緊張しましたが、全力で楽しむことが出来ました。オフラインの大会も初めてだったので、自分のベストをあまり出せなく、悔しい部分が残ってしまいましたが、それを含めて、良い経験をすることができました。本当に良かったです。チームと協力し、全力で試合に臨み、やり切りました!」

田所桜空さん

「全国の強豪と戦ってみて、全国を突破した壁があったように、全国には全国の壁がありました。他の中学校に勝つためには、まだまだスピーチの質を上げる必要があるなと感じました。中学生活の中で一番熱心になれたのがディベートでした。ここまで部員全員とこれて良かったです。」

秋葉ひなたさん

「全国のレベルの高さに驚いたとともに、もっと強くなりたいと思えました。ディベートに本気になれた幸せな3年間でした。」

*6人の報告を聞き、チームの団結力の強さを感じました。全国の舞台に立って初めて見える風景を目にすることができたことは、とても貴重な体験だったと思います。人間的にも大きな成長があり、ディベート活動で身に付いた力も大きいのではないかと思います。

また、せっかくの中高一貫ですので、これで終わりではなく、何らかの形で、今後もこうした活動を続けていって欲しいと思いました。

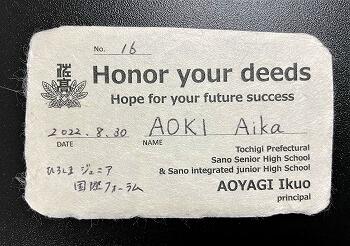

6人には、「表彰カード」を差し上げました。

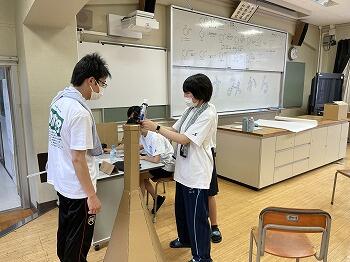

【中高】「アンブレラスカイ」後片付け

9月6日(火)今日は、3日に開催された「旭城祭」の後片付けが行われました。アンブレラスカイで使った約100本の傘は、雨にぬれたりしていますので、一つ一つ洗剤で手洗いし、乾かしてから、丁寧に箱詰めされました。これらは、無償で貸してくださった館林市の谷田川さんにお返しする予定です。ありがとうございました。

中学生たちが丁寧に洗ってくれました。

洗った傘は、中庭で乾かします。

乾いた傘は、箱詰めしています。

作業は、放課後、2時間程度で終了しました。ご苦労様でした。

【中高】保護者公開に向けての準備

9月2日(金)16時、最後の点検で各会場を巡回しました。明日の保護者(同居の家族)への公開に向けて、準備が整ってきていました。今日は、最大19時まで残って準備するクラスや団体があるようです。

巡回のルート順に目にしたものです。完成度は様々ですが、生徒たちが楽しんで取り組んでいることは伝わってきました。保護者の皆様は、明日、完成形をお楽しみください。

【中高】旭城祭校内公開~「アンブレラスカイ」

9月2日(金)今日の13時から、学校祭(旭城祭)の「校内公開」が始まりました。今回の校内展示の目玉として、中庭に「アンブレラスカイ」を制作しました。今日はあいにくの雨模様ですが、雨に傘(アンブレラ)はつきものです。雨の降る日でも、人々に明るい希望を与えてくれる「アンブレラスカイ」のような人になってくれるといいですね。

「アンブレラスカイ」は、館林市の「城町アンブレラスカイ」が有名です。今回の「アンブレラスカイ」も、館林で「アンブレラスカイ」を制作している谷田川敏幸様に、プロデュースしていただきました。

谷田川さん(右端)と中高の実行委員・生徒会役員との顔合わせ

高校の生徒会長が、館林のアンブレラスカイ(7月4日から8月27日まで開催)を見て感激し、中高生がみんなで楽しめる企画として、「旭城祭で実現したい」という強い思いに駆られました。そこで、アンブレラスカイを私費で企画・運営・実施をされている谷田川敏幸様に直接会い、その気持ちを伝えました。

最初は「そんなに簡単にできるもんじゃないよ」と、軽く断られたそうですが、「どうしても作りたいんです」とあきらめない生徒会長の熱意に根負けし、応えてくださいました。

8月30日(火)、急遽、本校に来ていただき、中庭に「アンブレラスカイ」が設置できるかどうかを見ていただきました。その結果、管理棟と教室棟に平行するワイヤーを5本張り、そこにアンブレラを100個程度をつるした「アンブレラスカイ」を制作することは可能であることがわかりました。アンブレラは谷田川さんが無償で提供していただけることになりました。

谷田川さんは、すぐさま設計図を書いてくださり、必要な材料(単管等)を算出しました。そして、生徒会担当の川俣先生が、ホームセンターに出向き、材料がすべて揃っていることを確認しました。

8月31日(水)、この日の午後から生徒たちは作業を始めます。それに間に合うように、事務室の公使さんと、生徒会担当の増田先生と私で、材料を買い出しに出かけました。

これらを単管というのだそうです。

軽トラを借りて、佐高まで運びます。

(ちなみに、私も運びました)

これで、材料は揃いました。

8月31日(水)午後、アンブレラをつるす土台の設置作業に取りかかりました。

公使さんや先生方の指導の下、生徒たちは安全第一で慎重に作業を進めました。

(なお、写真撮影時のみ、マスクを外してもらいました。)

地中深く杭を打ち、簡単には倒れないような土台を作ります。

ワイヤーを張っています。

張ったワイヤーにアンブレラをつるします。

9月1日(木)10時、すべてのアンブレラをつるし終わりました。根気のいる作業でした。

9月1日(木)午後、安全性を高めるため、ワイヤーを支える単管の数を追加するなどの補強作業を行い、ようやく完成しました。お疲れ様でした。

ものすごい集中力とチームワークでした。高校生の情熱がなかったら、2日間でここまでやろう、なんて誰も思わないでしょう。

9月2日(金)今日は校内公開です。今まで、閉じていたアンブレラを開きます。

幸いにも、傘はワンプッシュで開きます。

色とりどりのアンブレラが広がると、風景が一変します。虹のように輝くスカイが現れました。

この日、館林から谷田川さんが、完成した「アンブレラスカイ」を見に来てくれました。「これだけしっかり作ってあれば、倒れる心配はありません。下を通っても安全です。」建築工事の専門家から、安全性のお墨付きもいただきました。本当にありがとうございました。

ここまでのものができるとは、ちょっと信じられない気もしましたが、熱意とそれを裏付ける緻密な計算と勝算があったからだと思います。また、生徒と教職員、そして谷田川さんが一致団結し、同じ目標を目指していたことが大きかったと思います。

素晴らしいチャレンジの成果を明日、保護者の皆様にも見ていただけることを本当に嬉しく思っています。

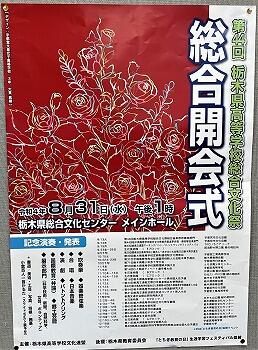

【高校】県総文祭総合開会式

8月31日(水)、栃木県総合文化センターで、「第44回栃木県高等学校総合文化祭総合開会式」が開催されました。本校からは、弁論の若林仁瑛君が、記念発表を行いました。数百名の観客を前に、堂々とした弁論に大きな拍手が送られました。

楽屋で撮影しました。

大嶋浩行先生が若林君を引率してくれました。

夏休み中に総文祭(東京)ですでに発表していますので、余裕のある、完璧なパフォーマンスでした。多くの観客の心に響く圧巻の弁論でした。とても良かったです。

なお、自然科学部会の発表は、ポスターが展示されていました。

これが佐野高校科学部のポスターです。

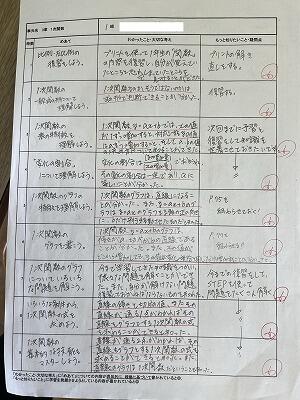

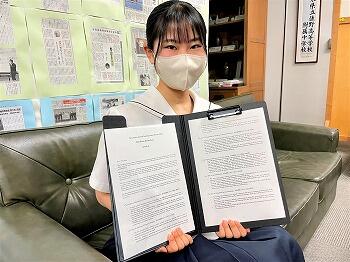

【高2】「ひろしまジュニア国際フォーラム」参加報告

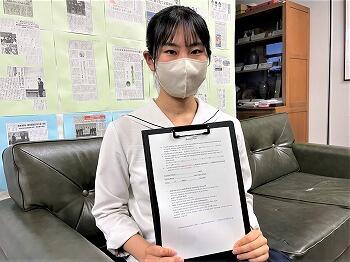

8月29日(月)放課後、「第7回 ひろしまジュニア国際フォーラム」(8月16~20日、オンライン)に参加した高校2年2組の青木藍花さんが、校長室まで報告に来てくれました。

グループGの「平和宣言」

このフォーラムは、「平和な世界の実現に向け私たちができること(核兵器廃絶と復興・平和構築に向けた取り組み)」について、国内外の高校生等が討議や交流等を行い,平和のメッセージを世界に発信することを通じて,次の世代の人材を育成することを目的にしています。

このフォーラムは、広島県内の高校生に加えて、県外の高校生(5名程度)、海外在住及び海外からの留学生(20名程度)で、50名程度の高校生で実施されました。青木さんは、県外高校生の一人として選ばれました。

それでは、このフォーラムについて、青木さんに聞いてみましょう。

Q1:フォーラムではどんなことが行われましたか?

→「まず、今回のフォーラムは、すべてオンラインで実施しました。AからJまでの10班に分かれ、各班5名ずつで活動しました。私の班には、広島の高校生に加えて、フィリピンの高校生やハーフの高校生がいました。5日間、日本語は全く使わず、英語だけで会話や話し合いが行われました。」

同じ班のメンバーです。もう一人、男子生徒がいます。(本人たちから、HP掲載の了解をいただきました。)

Q2:具体的な活動内容を教えてください。

1日目は、オリエンテーションで、広島の平和公園のオンラインツアーやチームビルディングを行いました。また、被爆体験証言,平和構築に関する講話がありました。

2日目は、核兵器廃絶をテーマに、講義・グループディスカッションを行いました。

3日目は、復興・平和構築をテーマに、講義・グループディスカッションを行いました。

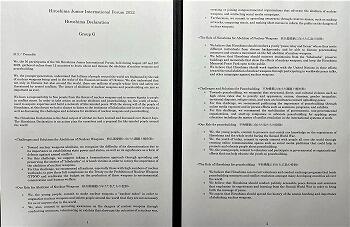

4日目は、班ごとに「広島宣言」(英文)を作成しました。

5日目は、各班が作成した「平和宣言」の発表を行いました。発表に当たっては、リーダー、タイムキーパー、メッセンジャー、プレゼンター(2名)といった役割分担を行いました。私は、プレゼンターを担当しました。

Q3:この活動を通して、どんなことを感じたり、学んだりしましたか?

→「今回の体験は、自分の将来のことを考える上で、大きな転機になりました。フォーラム参加で、自分の考え方が大きく変わりました。それは、大きく2つあります。

一つは、共通の言語として「英語」の持つ力の大きさを実感しました。住んでいるところや生活が全く異なる様々な国の人とも、英語を使うことで、コミュニケーションや議論することが出来る、そのことに感動し、本当に凄いことだと思いました。

もう一つは、今までは、「戦争がなければ平和である」と思っていましたが、実はそうではないことがわかりました。同じ班のフィリピンの高校生からは、フィリピンではLGBTQといったことは意識されておらず、差別が普通に起こっているという現実を聞かされました。他にも、差別や偏見はいたるところに残っており、そういった状況の中で生活する者にとっては、戦争でなくとも、平和であるとは言えないのではないかと思いました。改めて、平和って何なのかを考えました。」

Q4:そのような考えは、青木さんの班で作った「平和宣言」にも活かされているのですか?

→「平和宣言は、まず前半で、核兵器廃絶について、課題と解決策、私たちの役割、広島の役割を盛り込みました。さらに後半では、戦争だけではなく、様々な差別のない平和を構築することについて、課題と解決策、私たちの役割、広島の役割から、まとめました。核兵器廃絶については政治の果たす役割が大きいですが、平和構築については、逆に、政府ではなく、小さな企業や私たちの行動が果たす役割が大きいと考えています。」

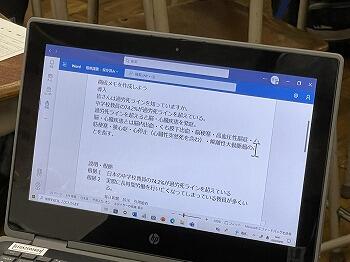

英文の「平和宣言」です。

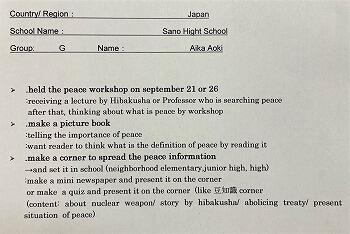

そして、この宣言で目指している内容を具体化し個人の行動レベルに落とし込んだものが、以下の「Action Plan」です。8月31日までに完成させ、提出しなければなりません。

内容は、

1 平和に関する「ワークショップ」(講話等)を開催する。

2 平和を伝える子供向けの「絵本」を制作する(課題研究のテーマ)。

3 平和に関する豆知識などを伝えられる「掲示板」を校内につくる。

以上の3点です。

青木さんの「Action Plan」

*ぜひ、学校の生徒や先生を巻き込み、フォーラムで考えた「平和構築」を実現させてください。応援しています。

青木さんには、「表彰カード」を手渡しました。

【高3】高校竜王戦「準優勝」竹熊君を取材

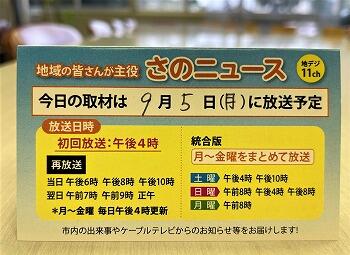

8月30日(火)放課後、佐野ケーブルテレビが、高校将棋竜王戦「準優勝」竹熊君の取材に来ました。大会の裏話や今後の目標などについて、校長室で堂々と答えていました。

なお、校長室での取材終了後、渡良瀬川で練習をしているボート部の取材にも行かれたようです。本校生の活躍として、将棋の竹熊柊君、ボート部の藤倉望妃さん、堀越紅羽さんの3名を特集していただけるそうです。大変ありがたいことです。佐野ケーブルテレビさんがどんな番組にしてくれるのか、とても楽しみです。

佐野ケーブルテレビに加入されている方は、9月5日(月)に放送されるそうですので、そちらをご覧になってください。

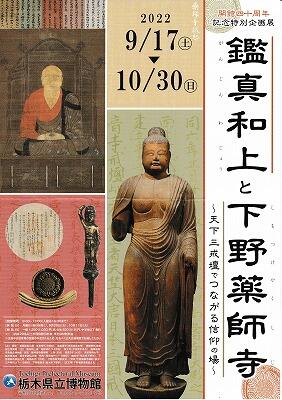

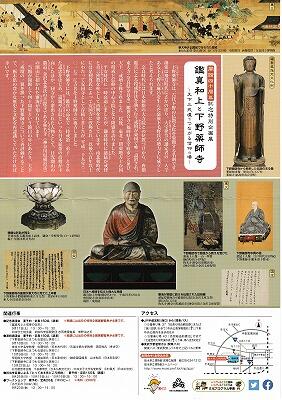

【中高】県立博物館「開館40周年記念特別企画展」

8月30日(火)放課後、栃木県立博物館で考古を担当されている島田佐智夫先生(2年前まで本校で勤務)が、訪ねてきてくれました。9月17日から、県立博物館の開館40周年記念特別企画展「鑑真和上と下野薬師寺」が始まります。そのチラシと招待券を持ってきてくれました。

この企画展、毎年開催されている企画展とは、規模も力の入れようも桁違いなんだそうです。何しろ、県立博物館ができてからちょうど40年という大きな節目に、県博の「考古」「美術」「歴史」の3つの分野の担当がチームを組み、総力を挙げて取り組んでいます。島田先生も今回の企画を担当されているそうです。また、通常の自然科学系の常設展の展示も取っ払い、展示フロア全体を使って企画展を展開しています。想像を絶する規模感です。ちょうど、国体期間中でもあるので、県外からの観客も多いのではないでしょうか。

これはもう、行ってみる価値は大ありですね。企画展がスタートしたら、自分が見学した感想などもお知らせします。お楽しみに!

【中1】「中学生全国空手道選手権大会」第3位

8月30日(火)昼休み、「文部科学大臣杯 第64回小学生・中学生全国空手道選手権大会」(7月30・31日、高崎アリーナ)、中学1年女子の「組手」の部で、全国第3位となった青木南似香さん(1年3組)が、校長室に報告にきてくれました。おめでとうございます。

賞状とメダルを見せてくれました。

青木さんへの質問です。

Q1:いつ頃から、どんなきっかけで「空手道」を始めましたか?

→「小学1年の時から空手道を始めました。最初は、柔道をやってみようと思い、体育館での柔道の練習を見学していました。しかし、柔道の隣で練習をしていた空手道を見て、こっちの方が面白そうだと思いました。そして、地元の「青空塾」に入り、空手道を本格的に始めました。」

*ちょっとした偶然から、空手道への道がスタートしたんですね。

左側の黒帯をしているのが青木さんです、

Q2:普段、どのくらい練習しているんですか?

→「週3日練習しています。月曜日は18時~21時、水曜日は19時30分~21時、金曜日は19時~21時までやっています。」

*かなり本格的にやっていますね。凄いです。やはり、好きでないと続けられないと思いました。

Q3:今回の個人第3位については、どんなふうに考えていますか?

→「中1女子は出場者が多く、122名もいたので、個人戦で準決勝まで勝ち上がるまで大変でした。今までに、小4の時に団体戦で優勝、小6の時は団体戦で3位になったことはありますが、個人戦での入賞は今回が初めてでした。嬉しかったです。」

*改めて強いんだなあと感じました。空手道への情熱を感じました。これだけは誰にも負けない、という特技を持つことは、それだけで大きな自信にもなります。ぜひ、空手道の道を究めて欲しいと思います。応援しています。

*青木さんには「表彰カード」を進呈しました。

【中3】「中学生選抜将棋選手権大会」報告

8月30日(火)放課後、山形県天童市で行われた「第43回全国中学生選抜将棋選手権大会」(8月2~4日)で見事、準優勝に輝いた、中学3年2組の石原橙真君が、校長室に報告に来てくれました。

石原君は、小学1年の時に、地元の「将棋教室」に入り、将棋を始めました。そこで、めきめきと上達し、小学3年の時に初めて全国大会に出場し、低学年の部でなんと「準優勝」を果たしました。小学5年では高学年の部で「第3位」と破竹の勢いで腕を上げていきました。中学1年の時は、コロナで全国大会は開催されませんでしたが、昨年度(中2)の全国大会でベスト16となりました。今回はベスト4を目指してきました。

(放課後、囲碁将棋部での対戦です)

早速、今回の大会を振り返って、感想等を聞いてみました。

Q1:第3位になるまでには、どのような対戦がありましたか?

→「1日目は予選リーグから始まりました。3試合を行い2勝すれば、予選リーグを勝ち抜けることが出来ます。1試合目は、千日手という状態になってしまいました。これは、同一局面が何回か現れる状態を発生させる手で、勝敗が付かなくなるため、再試合となりましたが、勝つことが出来ました。2試合目も勝ったので、予選リーグを突破することができました。実は、この2試合目の相手は、決勝トーナメントで「優勝」しました。今大会で、優勝者が唯一負けたのがこの対戦だったので、かなり自信になりました。決勝トーナメントは、3回勝ったら決勝戦ですが、3試合目の準決勝で負けてしまいました。勝てる試合だったので悔しかったですが、その後の3位決定戦で逆転勝ちし、3位になれたのは嬉しかったです。」

Q2:3位になったことを誰に伝えたかったですか?

→「今大会は両親もついてきてくれたので、伝える前に知っていましたが、やはり、最初に将棋を教えてくれた「将棋教室」の先生に伝えたいと思いました。その先生に伝えると、とても喜んでくれました。」

Q3:これからの目標は何ですか?

→「佐野高校の竹熊先輩が、竜王戦で準優勝したので、来年度は高校の竜王戦で優勝することが大きな目標となりました。附属中そして佐高で将棋を続けることが出来るので、附属中に入ってよかったと思っています。」

*準優勝のクリスタルの盾がとても素敵でした。これまでに、様々な大会でもらった賞状や盾は、もう部屋中一杯になってきているそうです。高校で竜王になって、藤井聡太竜王から、直筆の色紙をもらうことができたら、賞状や盾を整理したい、と話してくれました。高校の竹熊先輩の存在が、大きな目標になっているようです。

素晴らしい環境で将棋が続けられることが、強さの秘密かもしれませんね。頑張ってください。

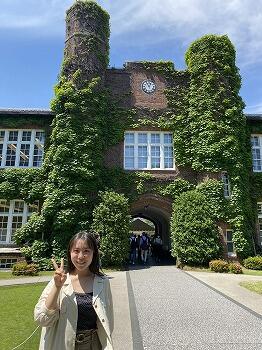

【卒業生】大学生活報告 ~理学部生命理学科

8月29日(月)放課後、この春卒業した戸室琴乃さんが、大学生活の報告に来てくれました。戸室さんは、高校3年間「科学部」に在籍し、トウキョウサンショウウオの生態や遺伝的な特徴などについて、研究していました。

科学部顧問の清水先生や私に、大学の授業などについて、話してくれました。

戸室さんは、生物学を学べる多くの大学に合格しましたが、最終的に、立教大学理学部生命理学科に入学しました。ここを選んだ決め手のなったのは、遺伝子に関する研究ができることに加えて、他学科の授業を受講できること、そして、大学自体がリーダーシップの開発に力を入れており、リーダーシップの原理と実践について、本格的に学ぶことが出来ることを魅力だったそうです。生物学研究を活かしたマーケティングにも興味を持っているなど、将来のことを考えながら、勉強しているようです。

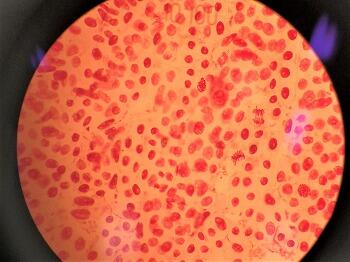

現在、「生命理学基礎実験」が毎週2コマ(100分×2コマ)あり、動物の解剖(マウス)や植物組織の観察、遺伝子に関する実験など、いろいろな分野の実験を行っているようです。以下は、実習で戸室さんが撮影した写真です。

話を聞いていると、とても楽しそうです。この大学を選んでよかった、という気持ちが伝わってきました。

大学1年生から、将来のことを考えているなんて、凄いなと思いました。リーダーシップの開発などの授業を受けたら、どんなことをやっているのか、また報告に来てください。

さらに充実した大学生活を送られることを期待しています。

【中3】つくばフィールドワーク同行記② ~JAXA編

8月24日(水)、中学3年生の「つくばフィールドワーク」の後半です。1号車は、JAXAを訪問しました。

JAXAは、国立研究開発法人「宇宙航空研究開発機構」(Japan Aerospace Exploration Agency)の略称で、日本の航空宇宙開発政策を担っています。JAXA、確かにかっこいい略称ですが、ExplorationでXとしたのは、多少強引ですね。

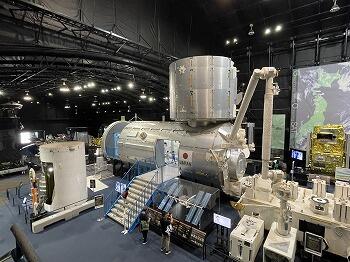

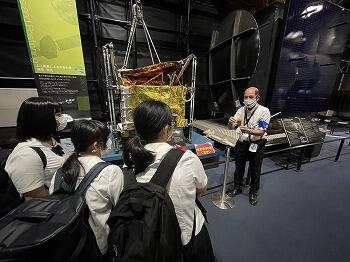

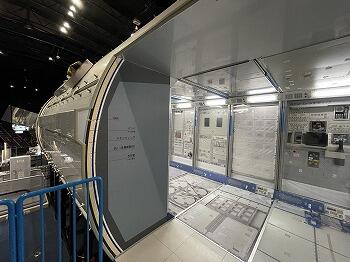

JAXAの見学エリアは、展示館(SPACE DOME)とロケット広場の2か所です。生徒たちはまず、SPACE DOMEに入っていきます。

時間ごとに、見学ツアーが組まれていたので、生徒たちと一緒にツアーに参加しました。

こちらは、宇宙食のコーナー(本物)です。宇宙食とはいっても、おいしそうな日本食がパッケージされていました。

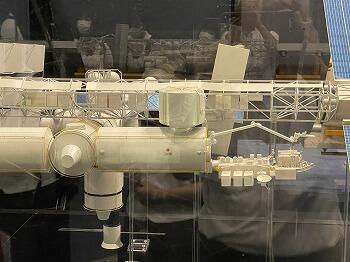

展示館で一番の目玉と言えるのは、「国際宇宙ステーション」の中で、日本が開発を担当した実験モジュール「きぼう」の実物大の模型ではないでしょうか。

これだけの大きさのものは、ロケットでも打ち上げることはできません。解説者に聞いてみたところ、スペースシャトルの荷台を空にして、これを積んで宇宙空間に持って行ったそうです。現在、アメリカではスペースシャトルは運航していませんので、もう一度、国際宇宙ステーションを作ることはできないそうです。

約40分のツアーが終わりました。自分たちだけで回るよりも、はるかに多くの情報が得られました。非常に見ごたえのある展示でした。

展示館を出ると、「ミュージアムショップ」がありました。お土産の中で、大人気だったのは「ガチャガチャ」でした。地球や他の惑星の形をしたマグネットです。どれが当たりというわけではありませんでしたが、生徒たちは、なぜか目の色変えて、挑戦していました。中学生の心を鷲づかみにする商品開発力に脱帽です。

宇宙食もたくさん売られていましたが、一番人気は「宇宙カレー」ということでした。

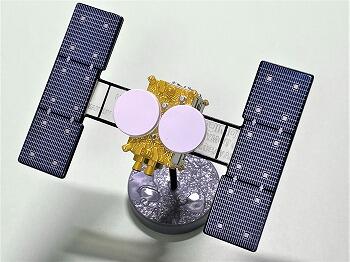

ちなみに、私が購入した商品は、「トミカプレミアム JAXA はやぶさ2 復刻版」(990円 税込)です。

タカラトミーの大人気おもちゃ「トミカ」シリーズから派生したハイディティールコレクションモデル「トミカプレミアム」とJAXA COSMODEとのコラボで実現した74分の1モデルです。「トミカ」で初のタイヤのないミニチュアモデルです。復刻版なので普通には売っておらず、ネットではプレミアがついていました。「はやぶさ」の模型は校長室に飾っていますが、「はやぶさ2」は製造されていないので探してました。まさか、これが買えるとは! JAXAに来てよかった!

休憩室もありました。生徒たちはすっかりくつろいでいました。

そして、最後は、純国産ロケット「HⅡロケット」の前で、記念撮影をしました。

*今日のJICAとJAXAのフィールドワークは、とても充実した内容でした。楽しかったです。日常の生活が、世界や宇宙とつながっていることを実感できたのではないかと思います。また、改めてSDGsのことを考える機会にもなりました。これがきっかけで、将来、海外や宇宙に関する仕事をする生徒が出てくることを期待しています。

【中3】つくばフィールドワーク同行記① ~JICA編

8月24日(水)、中学3年生のつくば(JICA、JAXA)へのフィールドワークに同行しました。私が感じた「つくばフィールドワークの魅力」について、紹介します。

希望者約70名であったため、バス2台で実施しました。

1号車は、JICA(午前)→JAXA(午後)、

2号車は、JAXA(午前)→JICA(午後)、の順に訪問しました。

私は1号車に載っていましたので、これから紹介するのは、1号車で同行した生徒が中心になります。どんな学びがあったのかをお伝えすることが目的ですので、その点はご容赦ください。

朝8時に、バスは佐高前を出発しました。

途中、東北自動車道の羽生サービスエリアで、トイレ休憩がありました。羽生サービスエリア(上り線)は、江戸の町を意識した作りになっていますが、トイレに続くアプローチには、たくさんの野鳥が巣を作っていました。

さて、この鳥は何でしょうか? ツバメとは違うようです。鳴き声もあちこちから聞こえてきます。

おそらく、スズメです。スズメがこんなところに集団で営巣しているのをみるのは、初めてでした。

朝から、なんだか得した気分です。

10時には、最初の訪問先であるJICAに到着しました。

JICAは、独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agencyの略称で、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力などを行っています。

職員の方と挨拶をした後、ちょうど反対側にいた研修生を紹介してくれました。フランス語圏の方たちでしたが、日本語で挨拶してくれました。さっそく、「ここはJICAなんだなあ」と感じました。

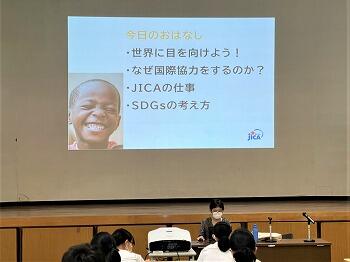

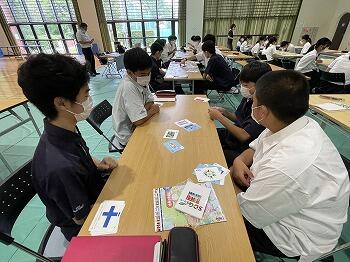

体育館に案内されると、すでに机やいすがセッティングされていました。

まず、今日のお話のメニューが示されました。

いくつかのクイズが用意されており、それに答えることを通して、少しずつ、理解が深まっていきます。

最初の実習が始まりました。日本に輸入されている原材料は、どこから来ているかを考えるゲームです。

カードを広げ、トランプの「神経衰弱」のように、製品と原材料のカードをめくり、裏側に印刷されている原産国の国旗があっていれば、それらのカードを取ることが出来ます。

すぐに終わってしまった班もありました。最後に、どんなことがわかったかをシェアしました。

これで、だいぶリラックスしてきました。

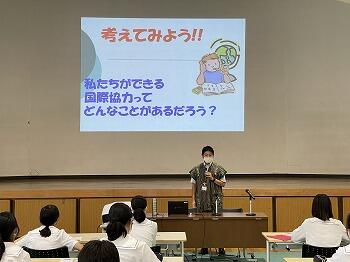

JICAの仕事とSDGsとの関係などについて、さらに、お話が深まっていきす。

SDGsの17の目標のうち、日本ではまだ達成できていないものが6つある、というお話があり、その6つを考える実習が続きました。こうして、1時間はあっという間に、過ぎていきました。

休憩をはさんで、「海外青年協力隊」に参加し、ケニアの学校で体育を教えていた「JICAつくばセンター」職員の村上さんから、現地での体験談を聞かせていただきました。

まずは、ケニアの公用語である「スワヒリ語」での会話のデモンストレーションから始まりました。

約30分のお話の後、2班に分かれて、JICAの施設を案内していただきました。

ここは、民族衣装のコーナーです。ここにあるものは、実際に選んで身に付けてみることが出来ます。

最初は、もじもじしていましたが、挑戦する生徒が出てきました。

素晴らしく似合ってますね。

建物の外には農場があり、研修生たちがテーマを決めて、コメを栽培していました。ただし、日本の稲作のように水田ではなく、畑で栽培できる「ナリカ米」というのを栽培していました。同じコメと言っても、ところ変われば、栽培方法も、全く違いますね。

再び、建物の中に入り、SDGsのコーナーを案内してくれました。

ここで、ちょうど12時になり、お昼の時間となりました。特性のカツカレーとサラダのセットです。

食べ終わった後、代表生徒による感謝の言葉が述べられ、JICAでの午前中の研修が終了しました。この時、2号車の生徒が、JICAに到着し、昼食の順番待ちをしていました。

これで、フィールドワークの前半が終了しました。

特にありません。