文字

背景

行間

校長室便り

【高校】高校野球「開会式」

7月8日(金)、9時から県営球場で「第104回 全国高等学校野球選手権栃木大会」の開会式がありました。61校58チームが勢揃いし、佐野高校も気合いの入った行進を見せてくれました。

開会式の来賓祝辞で、福田富一知事からこんなお話がありました。

「夏になると、毎年思い出すのは、50年前、自分が中学生、そして高校生だった時、最後の大会で負けた試合のことだけである。勝った試合のことは覚えていない。負けたくやしさ、同時に、やり切ったという気持ちは人生の宝物でもある。どのチームも勝ち残れるわけではないし、勝つことがすべてではない。この夏の経験が、皆さんの人生にとって宝物になるよう、頑張って欲しい。」といった内容でした(記憶が間違っていたら、ごめんなさい)

このお話は、高校野球だけでなく、様々な部活動をやっている高校生に共通することだと思います。

高校野球だけが特別というわけではなく、一人一人にとって、全力で燃焼できるものがあることが、これからの人生をさらに豊かにしてくれるのではないかと思います。

そうした皆さんの頑張りを本校は全力で応援しています。

なお、本日、開会式に先立ち、部長・監督として、永年貢献されてきた方の表彰式がありました。

本校の大嶋俊彦監督が、20年表彰を受けました。おめでとうございます。

【高校】高校野球「開会式」前日!

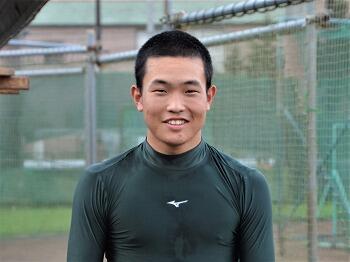

7月7日(木)放課後、第二グランドで練習している「野球部」を訪問しました。

野球部員は、明日の開会式に向けて、気合が入っていました。

まず、部長の若田部夢翔君(3-2)に、今の気持ちと抱負を語ってもらいました。

「明日の開会式は3年ぶりに開催されますが、自分たちにとって初めての体験です。試合と同じくらい気合を入れて、行進したいと思います。また、1回戦の宇都宮北高校は練習試合で戦ったことはありますが、強いチームです。しかし、この1回戦に勝利し、一気にベスト8まで勝ち上がります!」

*力強い言葉に感動しました。自分たちに自信を持っていることが伝わってきました。

この後、一人一人、大会に向けた決意を語ってくれました。

素晴らしいコメントの連続で、チームとしての一体感を感じました。

古橋悠斗君(3-4)、猿橋広大君(3-2)

松本響輝君(3-3)、三品遥人君(2-4)

田中大喜君(2-1)、大門侑之将君(2-3)

須永涼雅君(1-3)、宮田光君(1-3)

仁木大登君(1-1)、小林累偉君(2-3)

郷煌太朗君(2-2)、仁木育君(1-4)

松井悠人君(1-2)、飯塚蕪我君(1-2)

米田陸玖君(1-3)、堤崎宗司郎君(1-4)

松井梓紗さん(3-3)、原島亜純さん(2-2)

青木優奈さん(1-3)、新井柚香さん(1-3)

明日の開会式、そして、10日(日)の1回戦、全力で頑張ってください。

学校全体で応援しています。

【高2】クビアカツヤカミキリの駆除作戦!

7月4日(月)放課後、「外来種クビアカツヤカミキリの駆除」をテーマに研究している高校2年生の課題研究班が、佐野高校のサクラを守るために何ができるかをプレゼンしてくれました。

(左から)山田ふうこさん(2-3)、海原透矢君(2-4)、門脇行貴也君(2-4)

研究班の生徒たちは、専門家から効果的な駆除対策についてレクチャーを受けており、事務室の小倉さんにも同席してもらい、本校でできる具体的な対策について検討しました。

課題研究班の山田さんと海原君は、中3のシンカゼミでも「クビアカツヤカミキリ」研究を行っています。本種の生態や被害の実態、駆除方法などについて、小学校で模擬授業を行っています。

その当時と比べて、クビアカはどんどん生息地を広げていることから、高2での課題研究のテーマとして、駆除作業に取り組む事にしたそうです。山田さんたちは、本校の敷地内のサクラにクビアカの幼虫が生息していることを確認してくれました。また、⒍月下旬からは成虫を確認しています。

クビアカツヤカミキリの成虫

そこで、校内のサクラと梅の樹から出てきた成虫が他に飛んでいかないように、また、他から成虫が入ってこないように、目の細かいネットで樹の周りを覆うことから、始める事にしました。

事務室の小倉さんは、すぐにネットを購入してくださいました。

樹の周りに落ちている木くずは「フロス」と呼ばれており、幼虫が樹の中を食い荒らしている時に出てくるものです。これが見られると、その樹に幼虫がいることが分かります。

7月⒍日(水)

班員3名と小倉さん、事務長さんと一緒に作業に取りかかりました。

このように、ネットで樹木を覆います。

成虫を見つけたら、直ちに捕獲し駆除します。

ためらわずに殺処分しなければなりません。

保健室前の梅の老木にもネットで覆いました。

校庭の北側のサクラの樹(5本分)にもネットをかぶせました。約2時間の作業でした。

佐高の象徴でもあり、入学式を彩るサクラを守りたい、という生徒たちの熱い思いが伝わってきました。

この後、駆除の第2段階として、成虫を捕獲するワナをたくさん作って設置することで、被害を食い止めようと考えているそうです。先行事例の文献を調べて、設計図を作っていました。

佐高のサクラの樹を守るため、ここまで頑張ってくれている生徒たちを頼もしく感じました。

【中3】宇都宮大学 iP-U 合格!

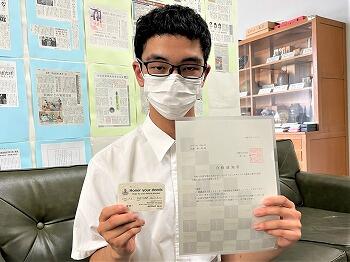

7月6日(火)昼休み、中学3年1組の松葉紳一郎君が、宇都宮大学の「令和4年度グローバルサイエンスキャンパス(iP-U)」に合格したことを報告に来てくれました。

宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス(iP-U)は、高校生が大学で科学に触れるだけでなく、実際に大学生と同じように研究することができる高度な内容です。当然、高校生を対象にしていますが、今回、中学3年生で応募したところ、非常に高い倍率であるにもかかわらず合格しました。筆記試験と動画による自己アピールにより決定しました。

7月23日に、宇都宮大学で開校式が行われますが、私も出席することになっています。なお、今回、佐野高校生も2名合格しています。(佐高・佐附中合わせて3名合格しました)

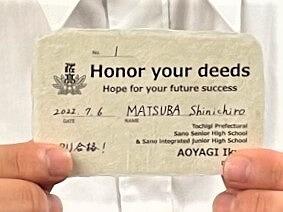

なお、松葉君のように、様々な活動の成果を報告に来てくれる生徒はどんどん増えています。そこで、そのような生徒の頑張りを称える「表彰カード」を作成しました(限定150枚)。佐野市の特産物である「飛駒和紙」による名刺サイズの「表彰カード」です。業者に特注して作りました。

今回の松葉君の偉業は「表彰カード」の第1号として、授与いたしました。我こそはという生徒は、是非、校長室まで報告に来てください。楽しみにしています。

【高校】陸上競技部インターハイ出場!

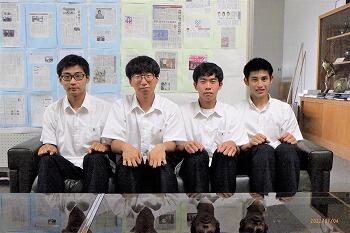

7月4日(月)昼休み、インターハイ出場を決めた男子100m(小野君)、4×100mリレーの(熊倉君、小野君、須藤君、若菜君)が報告に来てくれました。

(左から)熊倉君、小野君、須藤君、若菜君

総体県予選大会(5月12~15日)に続いて、北関東地区予選大会が6月17~20日に行われました。この大会で6位以内に入賞すれば、インターハイ出場が決定します。

男子100mは、予選参加者24名中、準決勝(16名)に進出、決勝(8名)にまで残りました。決勝で小野君は自己ベストを上回るタイム(10秒90→10秒85)で6位入賞を果たし、見事インターハイ出場を決めました。

男子4×100mリレーは、参加チームの競技前のタイム順位では13番と、入賞には程遠い状況でした。しかし、決勝に進出し、決勝でもチームベストを大きく超えるタイム(42秒04→41秒45)で、4位と大健闘しました。

インターハイ出場、おめでとうございます。

以下は、インターハイ出場を決めた4名のコメントです。

須藤涼佑君(2-1、リレー第1走者)

→「リレーで4位になれたことはとても嬉しかったです。応援に来てくれていた両親の前でインターハイ出場を決められて、よかったです。」

小野悠人君(3-1、リレー第2走者、100m)

→「同じ日に、100mの準決勝と決勝、そしてリレーの決勝と3本のレースを走りきりました。最後のリレーの決勝では、足がつりそうになってしまい70%の力しか出せませんでしたが、3人を信じて走りました。」

熊倉直希君(3-1,リレー第3走者)

→「高校に入ってからコロナの影響で大会も思うように行われない中、2年生の時に大けが(肉離れ)をしてしまいました。約4ヶ月、満足に走ることができませんでしたが、3年になってから復活することができました。3年生でインターハイに出られることは、自分にとって大きな価値があります。」

若菜敬君(1-4、リレー第4走者)

→「高校で陸上部に入ったときは、バトンもうまく渡せませんでした。チームではアンカーを任されていますが、プレッシャーも大きいです。先輩たちが繋いでくれたバトンを持ってゴールします。」

素晴らしいコメントでした。

インターハイでの活躍を期待しています。

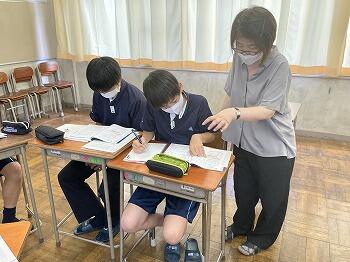

【中2】「数学」の授業見学(安藤先生、山田先生)

7月1日(金)7限目、中学2年2組の「数学」の授業(2分割、安藤先生・山田先生)を見学しました。今日の授業のめあては「一次関数の表の特徴を理解しよう」です。

数学の授業は、最初にこの時間で理解する内容と問題が示され、後は、班ごとに教え合ったりしながら、生徒たち自身でどんどん進めていきます。

選択①教室でも、2組を2分割したもう一方のクラスが、山田先生の授業で行われています。

ここでも、生徒たちが教え合いながら進めています。

先生はその手助けに徹しています。

教え合うことは日常的なので、教えてもらうことに抵抗感はありません。

班全体で、全員が理解できるまで、学び合いは続いていきます。

そして、今日学んだことを確認したり、整理したりします。

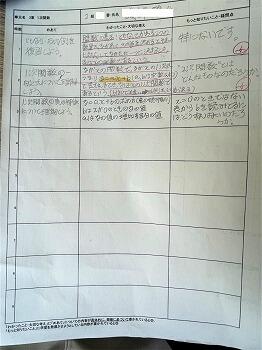

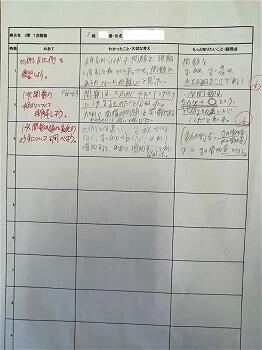

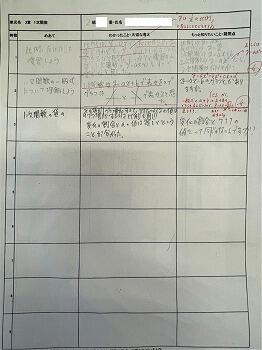

最後に、今日の授業の振り返りで、わかったことや質問などを書いて提出します。

↓こんな感じです。

*今日の授業は、一次関数の最初の内容だったこともあり、皆さん、すらすらと理解できていたようです。

「誰一人として置いていかない」という方針の下、生徒たちも、その趣旨を理解して自発的に活動しています。とてもよく頑張っていると思います。

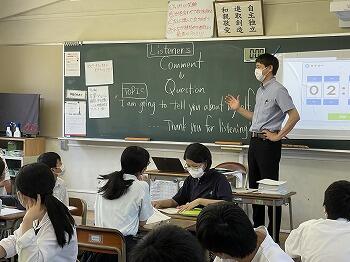

【中2】「英語」の授業見学(高木先生)

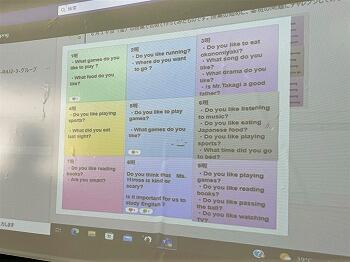

7月1日(金)3限目、中学2年1組の「英語」の授業(高木先生)の授業を見学しました。授業の前半では、パフォーマンステストの練習が行われていました。

今回のパフォーマンステストは、「自分の好きなこと」をALTのクロイ先生にスピーチします。そのための準備として、自分が好きなことや興味あることのマップを作り、それをもとに話す内容を考えます。

また、相手のスピーチについても内容を記録します。

ペアワークの相手を何度も変えてスピーチの内容を改善していきます。その際に、聞き手側からも、ここが良かったとか、ここはこうした方が良い、といったアドバイスがありました。また、高木先生からも、自分のことを一方的に伝えて終わりではなく、相手に「~のこと知ってる?」といった質問を交えると、会話になってくる、という提案もありました。今後は、パフォーマンステストの本番に向けて、完成度を高めていくことになりそうです。

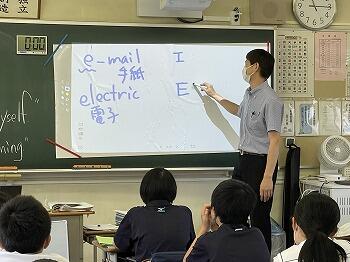

授業の後半は、教科書の内容に戻りました。単語の発音については、デジタル教科書を使って練習しています。

言葉の意味についても確認しました。例えば、「e - mail のeって何?」や「Take の意味の覚え方」など、いろいろな話が飛び出してきます。

*高木先生の授業では、英語で自分のことを伝えることに楽しさを感じられるよう、様々な工夫をしています。常にたくさんの人とでペアワークをすることで、恥ずかしさはなくなってきます。また、最初はうまくできなくても、相手のいい表現をプリントにメモし、自分の表現に取り入れたりすることで、コツがわかってきます。自分一人ではできなくても、仲間と取り組むことで、表現力がどんどん身に付いてきます。それを楽しいと感じられるようになれば、英語の勉強も楽しくなっていきます。高木先生は、そうした授業を目指していると思います。

【中2】「英語」の授業見学(廣瀬先生)

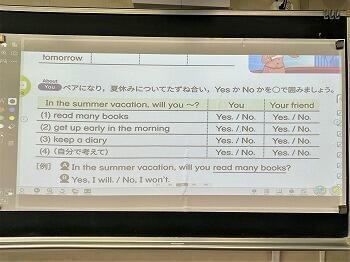

6月30日(木)5限目、中学2年3組の「英語」の授業(廣瀬先生)を見学しました。「夏休みをどう過ごすか」と「Ifを使った仮定文」を使ったペアワークを行っていました。

生徒は2人1組のペアになり、「夏休みに~しますか」というやりとりをしていました。

続いて、「Ifを使った仮定文」を使って、「もし、晴れていたら、雨だったら、暇だったら、元気だったら、何をするか?」を何人かとペアを変えて、やりとりをします。

生徒たちは、もうすっかりペアワークはお手の物になってきています。恥ずかしがったりしている生徒の姿は見かけませんでした。

最後は、次回の授業の説明が行われました。タブレットのホワイトボードという機能を使って、単元の文章に関する質問文を考えます。一人一台パソコンを使って、新たな取り組みにも挑戦しています。

*プロジェクターを効果的に使い、ペアワークで繰り返し学習することで、英語が楽しく学べるよう工夫がなされていました。

【高1】マレーシアとの協働研究チーム結成!

6月30日(木)期末試験終了後(12時30分~)、高校1年生で「マレーシアの高校生との協働研究」に参加するメンバーの打ち合わせがありました。

木村先生と大嶋先生から説明がありました。

7月9日(土)にマレーシアの高校生との「オープニングセレモニー」が予定されています。

それに向けて、チームリーダー、サブリーダーを決め、司会、学校紹介など、担当を決めました。

司会担当です。

学校紹介担当です。

そして最後に、リーダーの山﨑厘太朗君から、「これからの活動を楽しみながらやっていこう!」という決意表明がありました。

マレーシアの高校生との協働研究は、いくつかの班に分かれ、それぞれでテーマを決め、お互いに連絡を取り合って研究を進めます。発表は12月を予定しています。まずは、9日(土)のオープニングセレモニー、頑張ってください。楽しみにしています。

【高3】ももクロプロジェクト校長室訪問

6月30日(木)12時20分~、校長室に「ももクロプロジェクト」の高校3年生のメンバーが挨拶に来てくれました。ももクロコンサート(17日)以降、期末試験だったので、期末試験最終日に、プロジェクトのお礼に来てくれました。

身近な風景 ~クチナシの花

6月28日(火)正面玄関前に植えてあるクチナシの花が満開です。つぼみから開花までを追ってみました。

(上段)朝から半日かけて蕾が少しずつ膨らみ、おそらく、夜のうちに開花し始めます。

(下段)さらに半日かけて、花びらが開いていきます。

正面玄関前のクチナシの生垣には、八重咲きの花と一重の花が混在していました。

おそらく、2つの品種のクチナシが混植されているのでしょう。

一重の花からは実ができ、八重咲きの花からは実ができません。

一重咲きの花 →実が出来る

八重咲きの花 →実はできないがバラの花のようで、とてもいい香りがします。

毎日、新しい花が咲いています。しかし、2日後には、しおれてしまいます。

【高2】新プロジェクト「♯アップサイクルTOCHIGI」開始!

6月20日(月)放課後、新プロジェクト「♯アップサイクルTOCHIGI」の参加希望者10名(高2)を対象に、説明会およびキックオフミーティングを行いました。

本プロジェクトは、東武鉄道株式会社が、来年7月から、50年ぶりに特急スペーシアの新型車両が運用されることを機に、『栃木県を舞台に、鉄道から始まる新しい旅行やライフスタイルを共創するプロジェクト「♯アップサイクルTOCHIGI」』として始まりました。

(「♯アップサイクルTOCHIGI」のプレスリリース資料より引用)

言ってみれば、東武鉄道が社運をかけて実施する一大プロジェクトなのですが、新しい旅行やライフスタイルを若い世代(高校生)から提案してもらおうという企画です。 →♯アップサイクルTOCHIGI

スペーシアは、御存じの通り、東京と栃木を結ぶ特急です。そこで、東京の代表として「岩倉高校」(この学校は古くから鉄道人を養成する学校です。上野駅前に校舎があります。)と栃木県の代表として「佐野高校」にこの企画に協力していただけないか、というオファーがありました。栃木県教育委員会や栃木県、とちテレなどからも是非、という声があったそうです。本校の探究学習や様々な取り組みは、本県だけでなく、全国的にも知名度があり、やるなら佐野高校しかないと熱烈なラブコールを受けました。そこで、希望する生徒がいるならと、高校1,2年生を対象に、生徒に希望者を募ったところ、高校2年生10名が名乗りをあげてくれました。こうして、今日の日を迎えました。

そこで、今回は、総合プロデュースを担当している「株式会社XPJP」の代表である渡辺賢一様(内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム ディレクター)が来校し、生徒への説明と、新プロジェクトのキックオフミーティングを行いました。

本プロジェクトは、岩倉高校の有志生徒16名と佐野高校の有志生徒10名が、チームになって、それぞれの持ち味を生かしたアイディアを出し合い、鉄道をめぐる新しい旅やライフスタイルの企画を作成します。

このプロジェクトの凄いところは、そうしてできた企画を「社会実装実験」として、今年度中に、実際にスペーシアを1列車チャーターし、実際にやってみて検証する、ところまでやることになっています。そして、このプロジェクトの進行に合わせて、とちテレが、番組内で定期的に紹介してくれることになっています。そのため、今日も、とちテレが取材に来ていました。

説明に続いて、岩倉高校の有志生徒との顔合わせがありました。

生徒代表から、自分たちが考える「鉄道を使った新しい旅やライフスタイル」に関する夢を語ってくれました。

それを受け、本校からも、自分たちの考える夢を語ることになりました。

突然の無茶ぶりでしたが、そんな時でも、アドリブで3名の生徒が、今その場で考えたアイディアを語ってくれました。こんなことを物おじせずにできることも、このプロジェクトでは重要なのかなと思いました。

当然ながら、素晴らしいプレゼンでした。岩倉高校の生徒さんからも大きな拍手が起こりました。

また、岩倉高校から、本校にも鉄道ファンがいるかどうかを聞かれ、しっかり名乗りをあげてくれました。

こうして、キックオフミーティングも大成功で終わりました。

記念撮影をしています。

また、本校のチームリーダーを募集したところ、すぐに2人が手を上げてくれました。

(右から)田部田春香さん(2-1)と小熊優衣さん(2-2)の二人です。

二人とも、こんな大きなプロジェクトに関わることができるのは、めったにないことなので、どうせなら自分からやってやろうと思い、手を上げてくれました。

*本プロジェクトは、期末試験が終わってから、本格的に動き出していく予定です。2校でどのように進めていくか、そこから、生徒たちには考えてもらいたいと思っています。教員が関わるのは、おそらく総合プロデュース担当との調整程度(スケジュール管理的なもの)で、あとは生徒たちに任せたいと考えています。(本校の担当教諭は石田先生です。)そうでないと、高校生ならではの独創的なアイディアはでてこないと思います。そして、それができる生徒たちであることを誇りに思っています。

*本プロジェクトについては、今回はこれまでの経緯も含めて校長から紹介しましたが、今後は担当の石田先生からの報告になります。

身近な風景 ~初夏の植物

6月26日(日)佐野周辺で咲いていた植物の花を集めました。予想以上にたくさんの植物が花を咲かせていました。

<ドクダミ>

この時期、一番目立つ花です。ドクダミという言葉からは、なんとなくダークなイメージがありますが、清楚な白い花は気高くもあります。花言葉は「野生」「白い追憶」。和名のドクダミは「毒矯み」を語源とし、毒を抑える効能があることに由来すると言われています。切り傷、虫刺され、胃腸病など、十種類の効能があることから「十薬(じゅうやく)」とも呼ばれるそうです。

<ホタルブクロ>

どこでも見かけるというわけではありません。たまたま見つけました。和名の「蛍袋(ホタルブクロ)」は、子どもが袋のような花の中にホタルを入れて遊んだことに由来すると言われています。花言葉は「忠実」「正義」。

<ヘビイチゴ>

これは花ではなく果実(実)です。見た目は、野生のイチゴのような感じもしますが、実は食用にならたいため、ヘビが食べるイチゴ、という意味で、実際に、ヘビがいそうな藪の中でたくさん見かけました。でも、ヘビは肉食なので、決して食べないと思います。

<トラノオ>

里山の日当たりのよい斜面に咲いていました。花(花穂)が虎の尾に似ているとして、このような名前が付けられたようです。いかつい名前ですが、繊細で優美な花だと思います。花言葉は「忠実」「堅固」です。

<ネムノキ>

夜になると葉が合わさって閉じるので、眠るように見えることに由来しています。

花言葉は「歓喜」夏の季語にもなっているそうです。確かに、ネムノキが咲いているのを見ると、夏なんだなあ、と実感します。この写真のネムノキは、道路沿いに生えているので、車からもよく見えました。

<アジサイ>

アジサイは、この時期の定番の花ですね。お寺の境内や公園にずらりと並んで咲いているのも見ごたえがありますが、里山の斜面に一株だけ、ひっそりと、あまり目立たずに咲いている、というのも、逆に存在感がありました。花言葉は「移り気」や「浮気」「無常」です。アジサイの花の色が時期によって変化することから付けられたと言われています。

<アザミの仲間>

単に「アザミ」という種はないそうです。キク科アザミ属のなどの植物の総称だそうです。葉に深い切れ込みがあるので、触ると痛いイメージがありますが、花自体もツンツンしていて痛そうです。しかし、切れ味鋭い明晰さも感じます。花言葉は「独立」「厳格」「報復」「触れないで」です。

<オオキンケイギク>

道路の歩道沿いに咲いていました。この花は、北アメリカが原産国で、1880年代に観賞用に移入されたものが広がってしまいました。在来種に悪影響を与えることから、2006年に「特定外来植物」に指定されました。また、日本生態学会により、「日本の侵略的外来種ワースト100」にも選定されています。生きた状態で移動させることは禁じられています。花言葉は「いつも明るく」「きらびやか」、日本では完全に悪いイメージですが、花自体に罪があるわけではありません。身勝手なのは、もちろん人間です。

<キク科の花?>

この花が何なのか、わかりませんでした。

誰か知っていたら教えてください。

こんな風に生えていました。

【教員】増田萌先生「茨戸レガッタ」優勝!

6月26日(日)昨日、北海道の札幌市内で「茨戸レガッタ」の予選が行われ、増田先生が1位で通過したことをお知らせしましたが、本日は強風のため競技中止となってしまいました。そのため、予選のタイムで、増田先生の「女子シングルスカル」優勝が決定しました。おめでとうございます。

今大会は、北海道という遠方ですが、全国から精鋭たちが集まってくる大会です。「成人女子シングルスカル」には12名がエントリーしていました。その中での1位は価値が高いと思います。また、増田先生が大学4年生の時、インカレ(大学のインターハイみたいなもの)で敗れた相手に勝つことができたという嬉しさを伝えてくれました。

増田先生からコメントが届きました。

「栃木国体に向けた強化の一環として、今回「茨戸レガッタ」に出場することになりました。今日はコースのコンディションが悪く、予選で試合は終わってしまいましたが、予選一位通過だったので、そのまま優勝ということになりました。国体に向けて、さらに強化していきたいと思います。」

予選で力を出し切れたことが、優勝に繋がりましたね。どんなレースも全力で取り組むことの大切さを感じました。よく頑張りました。

【教員】北海道「茨戸レガッタ」予選1位通過

6月25日(土)、本校の増田萌先生は、北海道の札幌市内を流れる茨戸川での「茨戸レガッタ」に出場しています。今日は、予選1位で通過したそうです。明日、決勝が行われます。優勝目指して頑張れ! 応援しています。

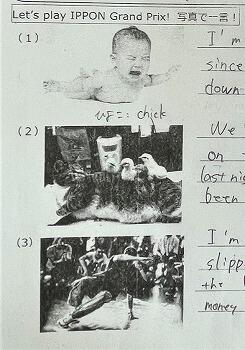

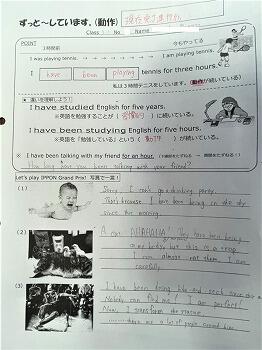

【中3】「英語」の授業見学(富永先生)

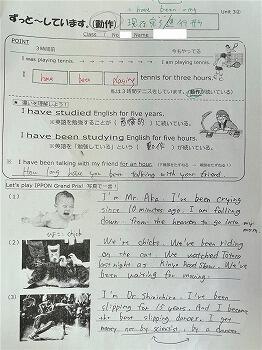

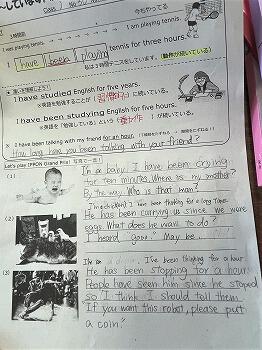

6月21日(火)5限目、中学3年1組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。現在完了進行形(have been ~ing ずっと~している)を使った文章を作っていました。

教科書では、こんな課題が載っています。

図を見て、「ずっと~していた」というせりふを考えます。例えば、モナ・リザの写真から「16世紀からずっと笑っています」などとします。

そこで、授業では、「Let’s play IPPON Grand Prix (一本グランプリ)」として、写真をみて、現在完了進行形の文章で一言、という課題に挑戦しました。

生徒たちは大ノリで自分の作った文章を披露しています。

面白かったものを何人かに発表してもらいました。

*ちょと一ひねりを加えることで、生徒のやる気を引き出す素晴らしい取組だと思いました。

【中3】「数理探究(理科分野)」の授業見学(中村先生)

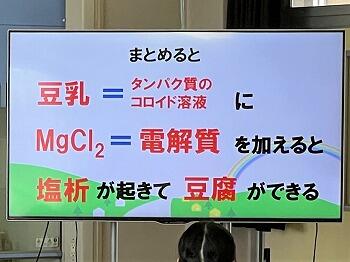

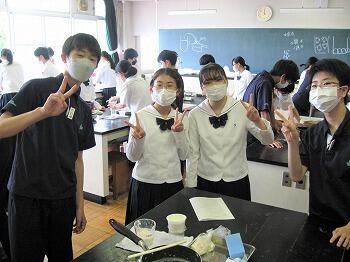

6月23日(木)6・7限目、中学3年2組の「数理探究(理科分野)」の授業(中村先生)を見学しました。今日のテーマは「自分で豆腐をつくってみよう」です。通常、理科の授業でつくったものを食べることはしませんが、今回、実習教諭の田所先生のご尽力で、調理器具をすべて調理室から調達し、衛生管理を徹底することで、調理実習と同じように、(希望者は)自分で作った豆腐を味見できるようにしました(画期的!)。生徒の期待は始まる前から高まっています。

今日の授業は、始まる前から異様な熱気に包まれています。

しかし、まずは頭をクールダウンするため、配付されたプリントをもとに、豆腐がどうやってできるのかを考えます。

生徒からは、今日の授業の重要なキーワードがポンポンとでてきました。

まずは、豆腐は何からできるか?

豆乳は市販されてもいますね。主成分は、たんぱく質です。

豆乳の中で、たんぱく質が水の中でどのようなに存在しているのかを学びます。ここでは、コロイド溶液という言葉を習いました。(実際には、高校で学びます。)

豆腐が固まる仕組みは、

豆乳(たんぱく質のコロイド溶液)に、にがり(塩化マグネシウム:電解質)を加えると、「塩析」という現象が起きて固まります。これが、豆腐が固まるメカニズムです。今回の数理探究のプログラムは、高校の化学担当のの茂木先生が開発してくれました。

そして、いよいよ「豆腐」作りが始まります。理科室の後ろの机には、すでに必要な調理器具が班ごとに並んでいます。

大豆は、水に浸けてあり、柔らかくなっています。

にがり(塩化マグネシウム溶液)も食品用の容器にパッケージされています。

大豆を浸していた水は捨てます。

大豆をミキサーに入れ、新たに水を200ml入れ、粉砕します。

ミキサーのスイッチを入れると、一瞬で、どろどろになります。

そこに、約50度のお湯を150ml入れ、さらに攪拌します。

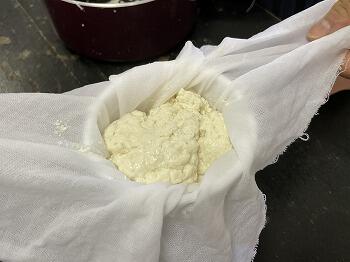

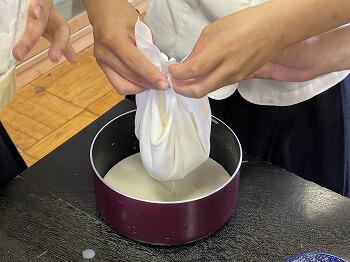

できたものを食品用のガーゼで越します。

ガーゼの上に残ったものが「おから」で、なべに溜まったものが「豆乳」です。

豆乳はバーナーで90度に熱し、約3分間静置します。

そこに、「にがり」を投入します。

すると、みるみるうちに豆乳が固まってきました。

固まってきたものをガーゼで越します。

見るからに「豆腐」っぽくなってきました。あとは、自分の重さで固まっていきます。

他の班も、うまくいっています。

さあ、仕上げの段階です。固まった豆腐をガーゼから、水を張った鍋に移します。

見事な豆腐の出来上がりです。

生徒たちは、どんな味がするか、もう我慢ができません。理科準備室から醤油を借りてきて、豆腐に直接かけています。

見るからにおいしそうです。大成功ですね。

あまりのおいしさに、ほっぺたが落ちそうです。

他の班でも、自分たちで作った豆腐のおいしさにびっくりでした。

*豆腐作りから、化学(コロイド溶液、電解質、塩析)について学びました。豆腐の味とともに、忘れられない記憶となることを期待しています。

これでまた一つ、理科が好きになってくれたようです。

【高3】「バスケットボール部」県ベスト8達成!

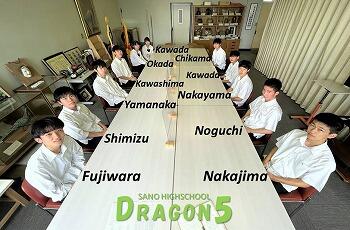

6月23日(木)昼休み、バスケットボール部の3年生が、「令和4年度 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技栃木県予選会(インターハイ県予選)」で、目標のベスト8を達成した報告に来てくれました。おめでとうございます。

本校バスケットボール部は、県ベスト8を目標に頑張ってきました。

3年生の部員は、

中島裕太(部 長・背番号5)

藤原遼大(副部長・背番号6)

川田琉加(背番号7)

野口颯斗(背番号8)

川島陸久斗(背番号9)

山中澪耶(背番号10)

清水匠翔(背番号11)

柏瀬絢正(背番号12)

千竈康一郎(背番号13)

仲山航平(背番号14)

川田夢菜(マネージャー)

岡田晏歩(マネージャー)

以上、12名です。

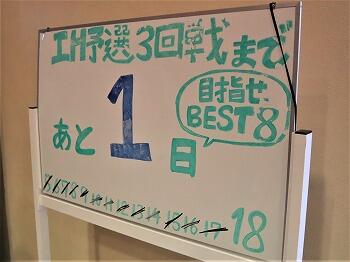

ベスト8をかけた3回戦の前日、マネージャーが作った「ミサンガ」と「写真入りキーホルダー」が必勝のお守りとして渡されました。また、大会前には、それぞれが履いているバスケットシューズと同じ形のキーホルダーも渡されました。

マネージャーの心のこもったグッズの数々が、チームのモチベーションを高めてくれたそうです。

<ベスト8までの軌跡>

5月28日 佐高80 - 57栃木工高

5月29日 佐高70 - 64足高 →ベスト32

6月18日 佐高78 - 69小山西高 →ベスト16

佐高90 - 76栃木翔南高 →ベスト8

6月19日 佐高49 - 104宇都宮北高

*4日間に渡り、5試合を戦ってきました。これで、2年連続のベスト8達成です。本当によく頑張りました。おめでとうございます。

Q1:今大会で戦った5試合の中で、最も印象に残っているものは?

→「足利高校との対戦です。これまでに2回戦っていましたが、いずれも20点以上の差を着けられて負けていました。今回は最も接線で、やっと勝つことができました。自分たちの成長と達成感を感じることができ、嬉しかったです。」

Q2:足高に勝つことが出来た勝因は?

→「ディフェンスが強化されたことと、野口君が3ポイントシュートを6本決めたことが大きかったです。これでチームの雰囲気が盛り上がり、楽しくできました。超気持ち良かったです。」

Q3:チームの持ち味や強みは何ですか?

→「自分たちのチームは、一人一人が個性豊かですが、試合となると一つにまとまります。それぞれが役割を果たしており、監督の指示に従うだけでなく、自分の考えでプレーすることが出来ることが強みです。また、走り負けないことを目標に練習してきた成果が表れていました。そして、皆、仲が良いことが、プレーに出ていると思います。それを支えてくれたのは、マネージャーです。マネージャーなしには、ベスト8はなかったと思います。」

*今回は、3年生に来てもらいましたが、部活動全体のモチベーションの高さと、全員が仲の良いことが強さの秘訣のように感じました。素晴らしい成果だったと思います。お疲れさまでした。これで思い残すことなく部活動を引退できますね。

今度は、それぞれの目標に向かって、頑張ってください。応援しています。

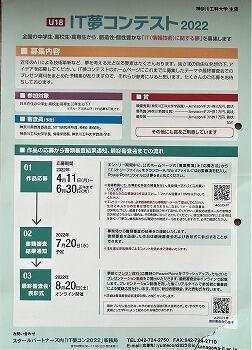

【高1】「情報」の授業見学(中條先生)

6月23日(木)3限目、高校1年2組の「情報」の授業(中條先生)を見学しました。「情報」の授業は、今年度から一人1台パソコンが導入されたことにより、HR教室で実施するようになりました。(パソコン室のパソコンは更新されず、夏には撤去されます)今日の授業は、パソコンを使ったプレゼンテーションとその評価が行われていました。

「IT(情報技術)に関する夢」のコンテストへのエントリーを目標に、パワーポイントを使ったプレゼンを行いました。前時に、各班で発表を行い、班の代表を選びました。本時は、選ばれた班の代表がクラス全体にプレゼンし、クラスの代表を数点決定します。

これが評価シートです。

選ばれたクラスの代表がエントリーする予定です。

*このように、情報=パソコン室 という時代は終わりました。また、高1「情報」の期末試験は、コンピュータを使って回答する方式で行うそうです。ICTをめぐる学習環境は大きく変わっています。本校は、県立学校で、最もICT化が進んでいます。県からも視察に来ています。

【中3】「数理探究(理科分野)」の授業見学(西山先生)

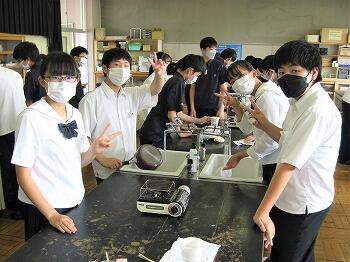

6月20日(月)3・4限目、中学3年1組の「数理探究(理科分野)」の授業(西山先生)の最後の場面だけ見学しました。「自分たちで豆腐をつくろう」です。実習教諭の田所先生が写真を撮っておいてくださったので、紹介します。

豆腐が完成した際の記念写真です。

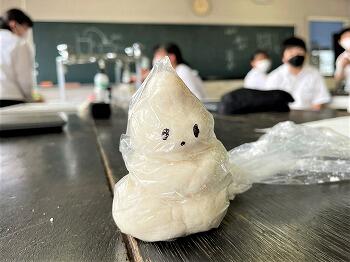

「おから」で作った作品です。

特にありません。