文字

背景

行間

校長室便り

【高2】課題研究班ゼミ

6月9日(木)昼休み(12:00~12:30)、校長室で、「再生」をテーマに研究している高校2年生の課題研究班が、進捗状況の報告をしてくれました。

班員それぞれが「再生」に関するテーマを設定し、調べてわかったことを発表してくれました。その内容はチームスで共有しました。今後は、研究の方向性を検討していきます。

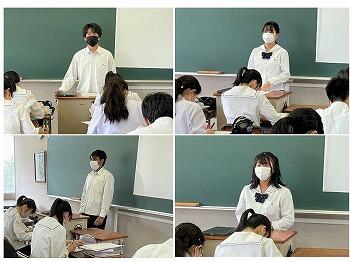

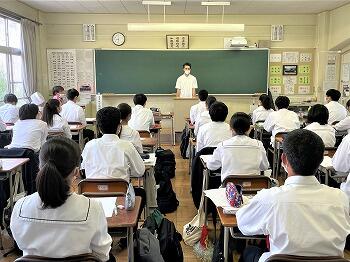

【高1】「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業見学(木村先生)

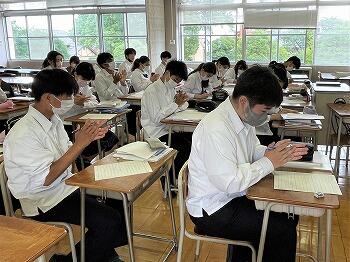

⒍月7日(火)4限目、高校1年3・4組(2クラスを3分割)の「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業(木村先生)を見学しました。パフォーマンステストとして、スピーチ(My Hobby)を発表していました。

一人2分間程度で、原稿を見ないで発表していました。

少人数授業のため、このクラスは20名程度です。そのうち、後半の8名のスピーチを聞くことができました。

今回のスピーチのテーマは、My Hobby(私の趣味)です。「目的を持って人前で話をすること」をパブリック・スピーキングと呼んでいます。パブリック・スピーキングには、スピーチとプレゼンテーションがあります。スピーチには、序論、本論、結論という構成があり、授業では、スピーチをする時の具体例を参考に、自分のオリジナルなスピーチを考えました。今回は、以下の、良く使われる定型的な構成が示されました。

①あいさつ・トピックの提示

→Good morning, everyone.

Today, I,m going to talk about what I'm most interested in now.

It's ( 趣味の内容 )

②その趣味の概略:

③その趣味の特徴

→Let me tell you two fantastic aspects of ( 趣味の内容 )

・特徴1:First,

・特徴2:Second,

④結び

→I really like ( 趣味の内容 )

Why don't you ( ? )

⑤あいさつ

→:Thank you for listening.

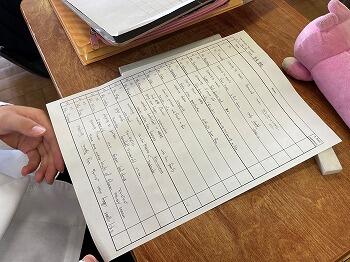

生徒は、クラスメートのスピーチを聞き、その内容や良かった点など、気づいた点をメモしています。スピーチで紹介された My Hobby には、以下のようなものがありました。全部は聞けませんでしたので、生徒が作成したNotesから紹介します。

クラシックバレエ、音楽を聞くこと、落ち込んだ時に聴く音楽、幸せにしてくれる音楽、水泳、中1で始めたテニス、絵を描くこと、野菜や花を育てること、ツバメの観察、バスケの試合を見ること、映画を見ること、友達とキャッチボールをすること、ギターを弾くこと、勉強をすること、スイーツを食べること、マカロン、ゲームをすること、数学を勉強すること、佐高を1番にすること、

本当に多種多様です。短い文章の中にも、その人の人生を垣間見ることができます。人前で、こんなスピーチが出来たら素敵ですね。

一人一人のスピーチが終わると、期せずして拍手が起こります。

パフォーマンステストですので、きちんと評価をしています。

このような授業によって、英語の力が身についてくるんだなあと感じました。

さて、パフォーマンステストの後は、教科書の単元に戻りました。

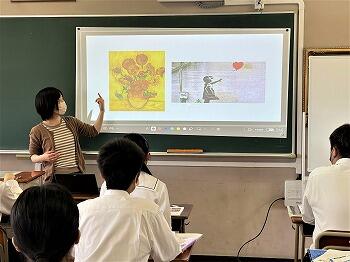

生徒たちには、以下の2枚の絵が示されました。

1枚はキャンバスに描かれたゴッホの「ひまわり」、もう一つは、壁に描かれたバンクシーの「赤い風船に手を伸ばす少女」です。木村先生からは「これらは2つともArtと言えるか?」という質問が投げかけられました。

それぞれが感じるArtについて、自由な発言が交わされていました。

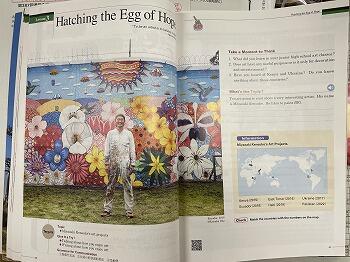

授業はここで終わりとなりましたが、次回からは、Miyazaki kensuke のArts projects に関する単元に入ります。これからは、まさにArt について考えていきますが、本時はその導入ということでした。楽しみな内容ですね。

【高2】「生物」の授業見学(清水先生)

6月7日(火)3限目、高校2年4組の「生物」の授業(清水先生)を見学しました。

「ユキノシタの葉を使った原形質分離の観察」でした。なお、この授業には、栃木県総合教育センターの指導主事3名と本校の先生方も見学していました。

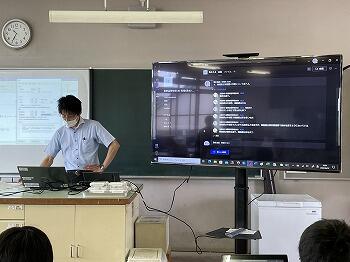

授業は、実験に入る前に、チームスを使って、これまでのおさらいをしています。

細胞膜や細胞壁の性質や等張液の濃度などについて、各自、自由に書き込んでいます。

書き込まれたものは、瞬時にモニター画面に表示されます。それらをもとに、今日の実験に必要な知識を整理しています。

そして、いよいよ「ユキノシタ」の葉を使った実験に入りました。まずは、ユキノシタの実物を示しています。

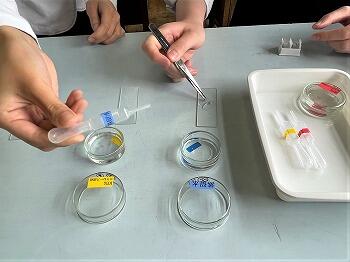

実験のために、班ごとに器具等が用意されていました。

ここから、ユキノシタの葉の表皮細胞で起こった「原形質分離」を顕微鏡で観察します。

蒸留水、10%スクロース溶液、20%スクロース溶液に入った葉の表皮を取り出し、カバーガラスをかけてプレパラートを作成します。顕微鏡で、赤い色素(アントシアン)の入った表皮細胞を探し、原形質分離が起こっているかを観察します。

これは、プレパラート中の20%スクロース溶液を蒸留水に置き換える、という高等テクニックを行っているところです。濾紙で、もともと入っていたスクロース溶液を吸い出し、反対側に垂らした蒸留水を引き込んでいます。

大勢のギャラリーに囲まれながらも、生徒たちはマイペースで実験に取り組んでいました。原形質分離は、どの班も確認できたようです。

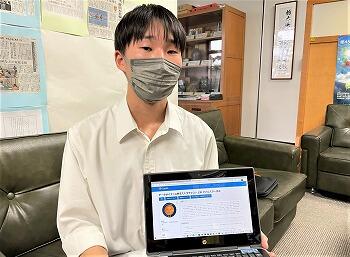

【高3】データサイエンス数学ストラテジスト上級

6月6日(月)放課後、高校3年4組の磯貝虎生君が、「データサイエンス数学ストラテジスト上級ダブルスター認定」の資格を5月2日に取得したことを報告に来てくれました。

この資格は、これからのビジネスを支える人材を育成するため、2021年9月からスタートした新しい資格制度です。これからは、どんな業種・職種・プロジェクトにおいても、「データを分析して、新しい価値を創造する」ことが求められています。そのため、すべてのビジネスパーソンに必要な基礎スキルとして、「データサイエンス(DS)数学ストラテジスト」の資格がスタートしました。

この資格には、中級(高1レベル)と上級(大学レベル)の2つの受験階級があります。磯貝君は数学が得意で、大学で学ぶレベルの「数検」1級の1次試験にも合格しています。このDS数学ストラテジストも上級レベルに挑戦しました。

合計40点の内、データサイエンス数学基礎力20点、データサイエンス(DS)数学コンサルティング力20点からなっており、7割以上取れば合格です。磯貝くんは、DS数学基礎力は満点、DS数学コンサルティング力でも好成績だったため、満点のトリプルスターに次ぐ、ダブルスター認定を受けました。

いまや、「文系だから」「理系だから」「専門ではないから」という理由で、データから目をそむけることはできない時代です。数学を用いて、データを適切に分析できることが求められています。

世の中は、数字で溢れていますが、その数字をどう見るかで、物事の見方はガラッと変わってしまいます。例えば、新型コロナの感染種数が毎日公表されていますが、2年前の感染者数100人と現在の100人では、数字自体は同じでも、それが意味することは変わってきています。それを分析することで、これからの戦略(ストラテジイ)を立てることが出来ます。

「データをどう見るか」磯貝君は、大学の理学部数学科を目指しており、データサイエンスについて、本格的に学んでいきたいと考えているそうです。

このような資格があるなんて、全く知りませんでしたが、本校では附属中から「数検」受験の案内をしています。磯貝君は、中1の5級から受け初め、高3で1級取得を目指しています(7月に再挑戦)。その過程で、同じ「数学検定協会」が認定している「データサイエンス数学ストラテジスト」のことを知り、挑戦したそうです。数学検定1級よりは易しいそうです。中級は高1レベルですので、「数検」を受験しようと思っている中学生、高校生は、この資格にも挑戦してはいかがでしょうか。英検と同様に、大学入試(推薦やAO入試等)でも高く評価してくれるところは多いそうです。

磯貝君は、高2の夏まではボート部に所属し、インターハイにも出場しました。それを機に、受験対策にシフトしたそうですが、いわゆる勉強だけでなく、今回のような資格挑戦は、世の中の見方や考え方を広げることにつながり、大きなプラスになったと語ってくれました。素晴らしいチャレンジだと思いました。志望校合格に向けて頑張ってください。応援しています。

【高2】関東高校空手道大会

6月11日(土)、山梨県甲府市の「小瀬スポーツ公園 武道館」で開催される「令和4年度 第51回関東高等学校空手道大会」に、高校2年4組の柳澤央佑君が、栃木県の代表として出場します。

柳澤君は4月22日に東京で行われた「第41回全国高等学校空手道選抜大会」に栃木県代表として出場しました。(LIVE配信された動画で、その戦いぶりを見ることが出来ます。)

青が柳澤君です。制限時間2分という短時間で決着をつける、まさに真剣勝負です。

勝負は一瞬で決まります。

この大会の翌日の4月23日には、栃木県の高校総体が「宇都宮商業高校」で行われました。柳澤君は60人程度の出場選手の中で、堂々の準優勝を果たしました。上位4位まで、関東大会に出場できるため、「第51回関東高等学校空手道選手権」への出場を決めました。

柳澤君は、現在、佐野にある「全日本空手道正友会」に所属し、火水木土の4日間、19時から2時間程度、練習をしています。今回対戦する相手も「高校選抜」に出場していたので、試合のLIVE動画を見て、戦い方などを研究しています。目標は、2勝してベスト8になることだそうです。ぜひ、練習の成果を発揮してください。応援しています。

【高校】野球部「佐野市内親善大会」決勝戦

6月5日(日)本校の第二グランドで、「令和4年度 佐野市内親善大会」の決勝戦が行われました。本校野球部は、青藍泰斗高校に勝利し、佐野日大高校との決勝戦を戦いました。結果は2-4で敗れましたが、準優勝を果たしました。素晴らしい試合でした。

本校の先発ピッチャーは古橋君でした。

3回からは大門君が投げました。

皆、手堅い守備を見せてくれました。

打撃も頑張っていました。

試合は2-4で敗れましたが、佐野日大高校を相手に崩れることなく、互角に戦えたことは大きな収穫だったのではないかと思います。よく頑張りました。

集合写真からも「やってやるぞ」という自信と気概が感じられました。

部長の若田部君に抱負を聞きました。

「いい試合だったかもしれないが、負けは負けで、勝たなければ意味がない。これからは、勝てるような練習をして、夏の大会に臨みたい。」という力強い言葉を聞かせてもらいました。これからの頑張りを応援しています。

【高校】「関東高校ボート大会」(2日目)

6月5日(日)、「令和4年度 関東高校ボート大会」の2日目(最終日)が行われました。本校からは、「女子ダブルスカル藤倉・堀越組」が準決勝を勝ち抜き、決勝に進出しました。

これから出艇します。

橋の上からのショットです。

今日も、結果のメールが届きました。

「決勝には進んだものの、決勝では6位(入賞)という結果でした。今回は、慣れないコースとラフコンディションで漕ぎにくい環境でしたが、課題も見えてきました。来週はインターハイ県予選、国民体育大会の選考会が渡良瀬川で行われますが、今回の反省点を活かして頑張ります。」

*国体の強化のためとはいえ、毎週のように行われる大会への遠征、お疲れ様です。

優勝を狙っていたと聞きましたが、毎回、思い通りの結果が出るわけではないと思います。そもそも、関東大会で決勝に進出し入賞する、ということ自体凄いことだと思います。また、うまくいった時よりも、うまくいかなかった時の方が得るものは大きいような気がします。本番(インターハイ、国体)に向けて、課題の発見ができたと前向きに捉えてください。今日は、ゆっくり体を休めてくださいね。

【高校】「関東高校ボート大会」(1日目)

6月4日(土)、千葉県香取市の「小見川ボート場」で、「令和4年度 関東高校ボート大会」が開催されています。

(顧問の増田先生から送られた写真等で紹介します。)

小見川ボート場 もう少し下ると、利根川に合流します。さらに15Kmほど下流で、銚子を経て海に到達します。かなり遠いですね。

真ん中を流れているのが利根川で、並行して左側を流れているのが黒部川です。白っぽく濁っている川です。全長10km足らずの川で、人工の用水路のような感じです。小見川ボート場は黒部川に設置されています。

1枚目の写真にかかっている橋が黒部大橋で、3枚目の写真でも黒部川の上流の方に写っていますので、位置関係をご確認ください。

ちなみに、小見川は古くからの地名で、小見川という川が流れているわけではないようです。(気になったので調べてみました)

今日は、男子シングルスカル、女子シングルスカル、男子ダブルスカル、女子ダブルスカル、女子クオドルプルが出場しました。

気合を入れています。

女子シングルスカル(一番手前の艇)

男子ダブルスカルの出艇(気持ちよさそうですね)

女子ダブルスカルの出艇

本日行われた予選の結果、

男子シングルスカルの青木君、

女子ダブルスカルの藤倉・堀越組が、ともに明日の準決勝に進出しました。

応援しています!

【高3】サッカー部の3年生

6月2日(木)昼休み、高校サッカー部の3年生(7名:選手5名、マネージャー2名)が校長室に、インターハイ県予選の結果報告に来てくれました。

(左から)◎岡本大輝君(3-3)、飯塚隆翔君(3-3)、〇橋本晟樹君(3-3)、永井功佑君(3-1)、北岡拓叶君(3-2)、千葉愛莉さん(3-1)、石井珠生さん(3-2)

インターハイ県予選は5月29日(日)に、那須塩原市の青木サッカー場で行われました。対戦相手は、青藍泰斗高校でした。

(写真は、マネージャーの千葉さんが撮影したものです)

強豪相手に、前半は2-1とリードし,後半2-2と同点になりました。最後はPK戦で6-7で敗れましたが、ここまでよく頑張りました。健闘を称えます。

3年生にとっては、これが最後の試合となりました。お疲れさまでした。

Q1:この試合結果について、皆さんの思いを聞かせてください

→「勝利まであと一歩だったので、悔しい気持ちはありました。しかし、それと同時に、ここまでやってきて良かった、いい終わり方ができた、という達成感がありました。また、受験に向けて、気持ちの切り替えもできました。」

Q2:3年間、サッカーをやってきて、一番印象に残っている試合は?

→「3年になって、宇都宮南高に勝った試合も印象に残っていますが、強いてあげるとすると、やはり今回の試合です。単なる勝ち負けだけでなく、この試合の持つ意味は大きかったと思います。」

Q3:最後に、3年間サッカーを続けてきた思いなどを聞かせてください。

・石井珠生さん(マネージャー)

「1年生の時は試合には負け続けていました。しかし、どうしたら勝てるかを考え続けてきました。宇都宮南高に勝てた時は、自分たちは成長したんだなあと感じました。」

・千葉愛莉さん(マネージャー)

「サッカー部の部員は、優しい人たちばかりで、マネージャーをしていて楽しかったです。ここまで続けてきて、本当に良かったです。」

・北岡拓叫君

「先輩と後輩の関わり方がよかったと思います。先輩だから、ということがなくて、どうすれば技術を身に付けることが出来るかをみんなで考えたことが大きいです。」

・永井功佑君

「1年の時は負け続けていて、嫌になることはありました。しかし、相手チームを試合のビデオなどで分析し、自分たちの悪い点を改善していったことが、最後に結果につながりました。3年間で成長したことを感じました」

・橋本晟樹君(副部長)

「今回、後輩たちと戦術面などについて徹底的に話し合うことが出来たことが良かったです。そういった関係性があったからこそ、ここまでこれたと思います。」

・飯塚隆翔君

「自分たちが入部した1年生の頃から、先輩からの圧がなく、みんなが自分の意見を言えるような雰囲気がありました。そんな中で、自分たちも対等な関係で教えてもらうことが出来ました。いい伝統ができていると思いました。」

・岡本大輝君(部長)

「先輩後輩の壁がなく、生徒主体で練習のメニューを考えていったことで、チームの団結力が高まり、チームの雰囲気もどんどん良くなってきました。これは、チームの誰もが感じていることだと思います。」

*皆さんからの感想は、共通するところが多かったです。チームの雰囲気や団結力が、勝利への意識を高め、それを実現するためのパフォーマンスの向上につながった、という素晴らしい経験ができた、ということが伝わってきました。

*同じ思いを共有した友として、人生の糧になってくれるのではないかと思います。大切にしてください。

【高2】「総文祭」(東京)弁論部門出場

6月3日(金)、今日の下野新聞の14面、スクール文化プラスで、「第46回全国高校総合文化祭東京大会」(とうきょう総文2022、7月29日~8月4日)の出場者の紹介が掲載されていました。本校からは、弁論部門で、高校2年2組の若林仁瑛君が出場します。健闘を期待します。

(下野新聞社の掲載許諾済み)

高文祭 弁論 下野.pdf

【中3】「数理探究」の授業見学(中村先生)

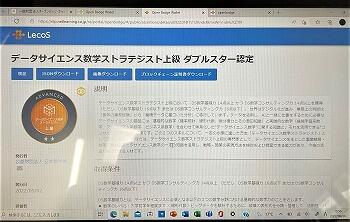

6月2日(木)6・7限目、中学3年2組の「数理探究(理科分野)」の授業(中村先生)を見学しました。今日は、無脊椎動物である「イカの解剖」を行いました。

まずは、イカチェックで、イカに関する知識を確認します。

例えば、イカは何を食べているか、口はどこにあるか、世界最大のイカは? スルメイカの寿命は何年? などのクイズに答えながら、イカに関する興味関心を知らず知らずのうちに高めていきます。

そして、いよいよ「イカ(スルメイカ)」の解剖です。スルメというと乾燥させたイカを思い浮かべる人も多いですが、スルメイカというイカがいて、それを乾燥させたものを「スルメ」と言っています。

イカは食品として普通に販売されていますから、見慣れたものではありますが、じっくりと観察した経験はほとんどありません。皆、興味津々です。

外形を観察した後は、内臓の観察です。解剖用のハサミで、切り開きます。

きれいに切り開けましたね。資料と見比べながら、内臓の名称を調べていきます。

消化器官の入り口である口の構造を調べています。

取り出したクチバシ(カラストンビ)です。

内臓の名称と役割を確認しています。オスメスの判別は、個体が成熟していないと難しそうです。この個体はオスのようです。

続いて、眼球や脳の観察を行っています。

眼球からレンズも取り外すことが出来ました。脳も確認できました。

皆、初めてとは思えないほど、物おじせず、堂々と的確に解剖を進めています。

他の班も、うまくできていたようです。

イカの体の中にも、ヒトと同じように、消化器官、循環器官、神経器官などが存在し、機能していることが良く分かりました。

【中3】「社会」の授業見学(宍戸先生)

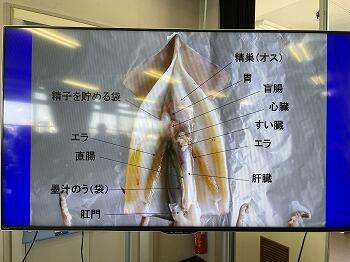

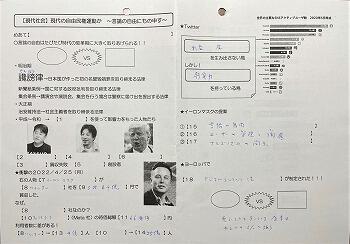

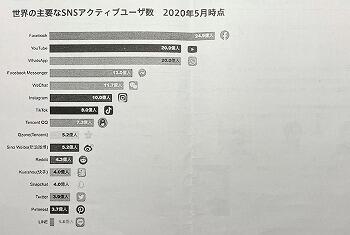

6月2日(木)5限目、中学3年2組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。現代社会(公民)分野で、「メディアから世界の変化を捉える」ことをねらいとするオリジナル教材による授業でした。

2022年4月25日(月)、イーロンマスク氏により「Twitter」社が5兆6千億円で買収されたという衝撃のニュースが、世界中を駆け巡りました。これは、イーロンマスク氏が、利益のためでなく、(フェイクニュース等をも含んだ)言論の自由や社会的な影響力を手に入れようとしたものです。

一方、時を同じくして、2022年4月23日(米現地時間)の早朝、EU(欧州連合)が「デジタルサービス法」に合意しました。こちらは、言論の自由とは対極的に、ロシアによるウクライナ侵攻のような危機的状況が発生した際に、ソーシャルメディアや検索エンジンなどに対して、社会的な悪影響がもたらされないように、規制強化の強権を発動できるようにしたものです。たとえば、フェイクニュースなどを意図的に流している企業に懲罰(膨大な罰金)を科すことができるようになります。

このように、今、世界では、言論の自由(たとえ、フェイクであったとしても) VS 規制強化 という対立軸のもとで大きく動いています。日本にいると、こうした流れから取り残されているような感じがします。

宍戸先生は、言論の自由はたびたび時代の変革期に大きく取り上げられる!という視点から、今、日本や世界が置かれている状況を考える授業を作っています。

授業では、日本や世界で、インターネットを使って影響力をもった人物たち(ホリエモン氏、ひろゆき氏、ドナルド・トランプ氏、イーロンマスク氏)が、何を考え、どのようなことをしようとしているのかを考えていきます。

さらには、イーロンマスク氏が、なぜ、FacebookやYoutubeではなく、Twitterを買収したのか、などについても、データを基に考えていきます。

*授業は目からウロコの連続で、世界の大きな流れを感じることができました。こうした大事なことを知らないでいると、大変なことになるなと感じました。

*宍戸先生のオリジナリティあふれるチャレンジをこれからも期待しています。

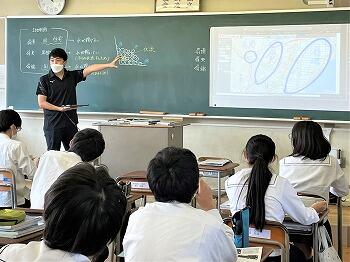

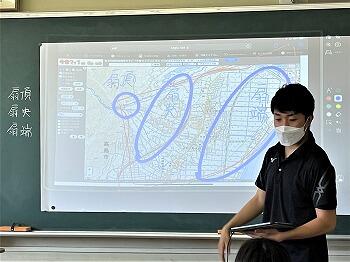

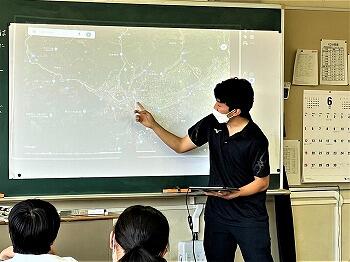

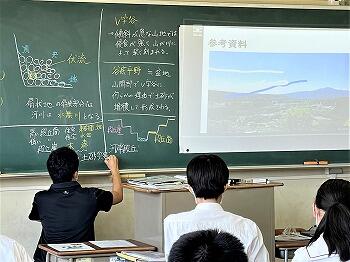

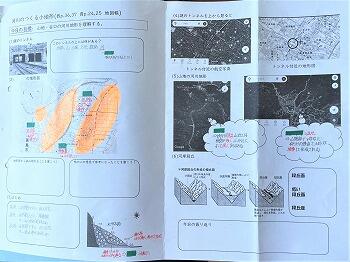

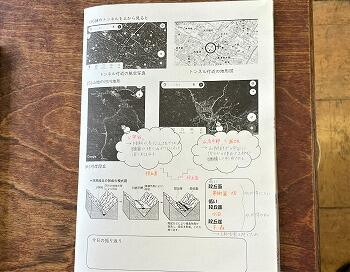

【高2】「地理B」の授業見学(小森先生)

6月2日(木)2限目、高校2年4組の「地理B」の授業(小森先生)の後半を見学しました。単元は「河川のつくる小地形」で、山地・谷口の河川地形を理解することが目標です。「扇状地」の形成や土地利用に関する授業をしていました。

小森先生の授業は、ICTを日常的・効果的に活用しています。

扇状地は、扇頂、扇央、扇端の3つの部分から成り立っており、それぞれで、独自の土地活用がなされています。

扇頂は、水が豊富で、家が建っていることが多く、扇央は水はけが良いので、果樹園が作られることが多いそうです。そして、扇端は地下を流れていた水が表面に出てくるので、水が豊富なため、水田が作られています。

扇状地の身近な例として、栃木市大平町の「ブドウ団地」付近が、まさに当てはまるそうです。

確かに、山際は「扇頂」で、古くから家が建っており、その下の「扇央」には果樹園(ぶどう畑)が作られています。さらにその下の「扇端」には、水田が広がっています。その事例を聞き、とても納得しました。

続いて、「V字谷」や「河岸段丘」についても、グーグルアースなどを使って、瞬時に該当する地形をプロジェクターで投影しました。

河岸段丘では、どこが段丘になっているかを写真上で確認するとともに、段丘の平らな部分や崖になっている部分が、どのように利用されているか、その土地利用を周囲の人たちと相談しています。

指名した生徒からの意見を基に、重要な点を整理しています。

小森先生のプリントは、いわゆる重要語句の穴埋めで完成させるのではなく、資料を読み取る際のポイントを自分の言葉で書き込んだり、色を塗ったりして完成させます。つまり、生徒それぞれで、プリントの完成形は違ってきます。このようなプリントのつくり方は、生徒の「思考力・判断力・表現力」を育成するためのツールになっていると感じました。

小森先生の授業は、ICTの活用により、教科書にはない資料をインターネットを介してアクセスする過程そのものを生徒に見せることで、地理という学問や、その学び方をも教えてくれているように感じました。

*その結果、とてもわかりやすい授業となっていました。素晴らしいです。

【中高】旭城大運動会実行委員等の活躍

6月1日(水)令和4年度旭城大運動会は、大成功の裡に終わりました。旭城大運動会実行委員長の千葉愛莉さん(高校3年1組)、中学実行委員長の森田日和子さん(中学3年1組)を紹介します。

実行委員長の千葉さん

開会式での挨拶(午前中の中学生)

午後の高校生の開会式

閉会式での千葉さん

千葉さんは、3年ぶりに「応援団」を復活させました。昨年度は、各団の団長のみでしたが、今年度は各団4名からなる応援団を結成し、大運動会を大いに盛り上げてくれました。「どんな行事にも全力で取り組める人間になりたい」という思いを胸に、高校生活の記憶に残る行事にしようと頑張ってくれました。

千葉さんは、これまで、サッカー部のマネージャーとして、裏方で部を支える仕事をしてきました。そこで培われたことが、実行委員長として役割を果たすことにも役に立っているように感じました。後述する3名の各団の団長が伸び伸びと持ち味を発揮できたのは、委員長が全体が目指す方向性とそれぞれが何をすればよいかをはっきりと示してくれたことが大きかったのではないかと思います。

翌日6月2日の昼休み、旭城大運動会の結果発表を行いました。

中高の得点を合計した結果、「黄組」が優勝したことを伝え、実行委員長としての最後の仕事が終わりました。お疲れさまでした。

こちらは、中学の実行委員長の森田日和子さんです。

閉会式での森田さんの挨拶は、素直な気持ちを自分の言葉で伝えており、とても素晴らしかったです。先生方は皆、絶賛していました。

「旭城大運動会が大好きです。どうしても盛り上げたくて、実行委員長に立候補しました。みんなと協力して、当日に向けて準備をしたり、応援したり、励ましたりすることができました。本当にやってよかったと思いました。」

続いて、旭城大運動会を盛り上げてくれた各組の団長です。

赤組団長:生井求君、青組団長:阿部恭介君、黄組団長:古橋悠斗君

j実行委員や生徒会役員に加え、特設放送実行委員会、保健委員、体育係等、たくさんの生徒が、運営してくれました。また、久保先生を中心とした体育科の先生方には大変お世話になりました。

(前日の会場作成では、中高野球部、中高陸上部、中高ラグビー部、高校男子テニス部、中学男子バスケットボール部等が協力してくれました。)

この場では、とても紹介しきれませんが、多くの人たちの力によって、旭城大運動会は運営されていました。お疲れさまでした。

先生方や教育実習生も頑張りました。(教員チームもリレーに参加しました)

*旭城大運動会は、大成功で終わりました。素晴らしい一日でした!

ところで、空には「ハロ(HALO)」と呼ばれる気象現象が出現しました。「ハロー(HELLO)」ではありません。太陽の周りに虹のような輪が見えました。これは、お天気の下り坂を示すサインだそうです。開催時期も絶妙なタイミングでしたね。

【中高】旭城大運動会の準備完了!

5月31日(火)6・7限目、明日の「旭城大運動会」の準備を行いました。明日は晴天が予想されるので、熱中症対策として待機用のテントを張ったり、石灰でラインを引いたり、中高生で力を合わせて、準備を行いました。

教室棟の3階の窓から見た会場です。テントは、奥に9張り、手前に6張り、合わせて15張りを用意しました。

手前の5張りのテントは、昨年度、創立120周年記念事業の一環として、同窓会から寄贈していただきました。

同窓会の皆様、ありがとうございました。

会場の準備の様子です。

教育実習生も手伝ってくれています。

青、赤、黄の3チームで戦います。

中学生の生徒会室では、得点板を作成していました。

*明日は、午前中は中学生、午後は高校生が競技を行います。

感染症対策、熱中症対策などを講じながら、思い出に残る「旭城大運動会」にしたいと思います。

【高1】カワイピアノコンクール「優秀賞」

5月5日に行われた「第55回カワイピアノコンクール地区本選会」で、高校1年3組の吉田慎太朗君が、優秀賞を受賞しました。

吉田君は、昨年度のコンクールでは「努力賞」でしたが、今回は「優秀賞」という上位の賞を受賞しました。

昨年12月に行われた栃木県、群馬県、新潟県の各県で行われた予選会を勝ち上がり、本選は、群馬県高崎市で開催されました。

課題曲は、バッハの三声のシンフォニア、自由曲は、バラキレフの「ひばり」でした。

吉田君は5歳くらいからピアノを始め、今でも毎日、ピアノを弾いているそうです。昨年度(中3)は、校内の合唱コンクールでも合唱曲「エール」のピアノ伴奏を担当しました。現在は、軽音楽部に所属し、キーボードを演奏しているそうです。

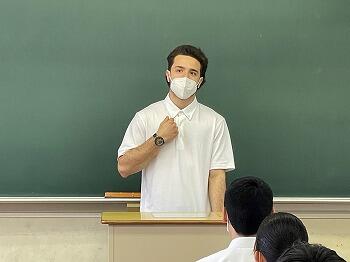

【高1】イタリアからの留学生

5月31日(火)朝、イタリアからの留学生「ラヴィオリ・ガブリエル」君が、高校1年4組のSHRで、流ちょうな日本語で自己紹介しました。

ガブリエル君は、イタリアのシチリア島の出身です。現在18歳で、日本の高校3年生に相当しますが、1年生のクラスに入りました。シチリアでは、日本の文化や心(道徳心)などに惹かれ、3年間、日本語を学んだそうです。3年間でここまで普通に話せるのかと、びっくりしました。ガブリエル君によれば、日本語の文法はイタリア語に比べて簡単だそうです。ただ、漢字が難しい、と言ってました。

好奇心旺盛で、勉強だけでなく、部活動も体験したいそうです。ひと通り、いろんな部活動を見てみたい、ということですので、見学に来た際には、仲間に入れてください。

短時間の自己紹介でしたが、すっかりクラスメートの心を掴んだようです。

【中学】美化委員会のお仕事

5月30日(月)昼休み、中学3年2組の楳沢虎治郎君(美化委員)が、昇降口前のプランターをのぞき込んでいました。美化委員会で蒔いた種が芽を出していました。

楳沢君は、毎日、プランターの様子を観察しているようです。「やっと発芽したので、うれしい」と話してくれました。

しかし、この芽が何という植物なのかは、よくわかりませんでした。

この中のどれかであることは、まちがいなさそうです。どんな花が咲くのか、待つことにしましょう。

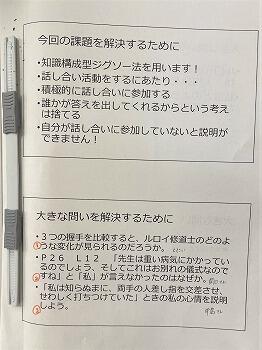

【中3】「国語」の授業見学(石塚先生)

5月30日(月)6限目、中学3年3組の「国語」の授業(石塚先生)を最後の15分程度、見学しました。井上ひさしの「握手」という短編について、「知識構成型ジグソー法」という方法を使って、登場人物の心情などを考えていきます。

「知識構成型ジグソー法」は、グループごとに「考える問い」が割り当てられ、それに関する考えを付箋紙を使って書き出し、様々な角度から考えます。本時は、このステップまでで、次回は、その続きから、ということになるようです。

生徒たちは、様々な考えを同じ内容ごとに分類し、考えを整理していました。

なんだか、面白そうなことが起こる予感がしました。この続きは、次の機会で紹介したいなと思います。

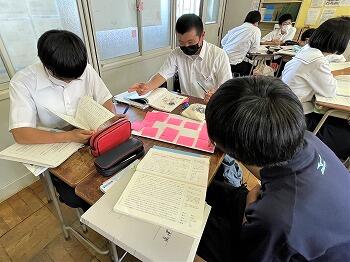

【中3】「英語」の授業見学(富永先生)

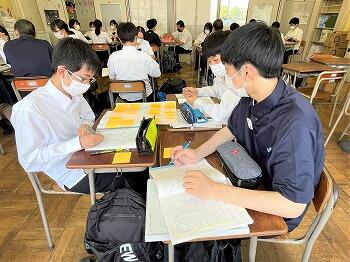

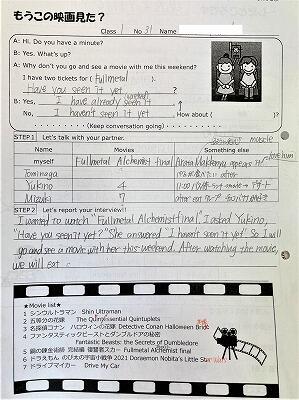

5月30日(月)5限目、中学3年1組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。「現在完了形」(すでに~したところです。)を使って、「もう、この映画見た?」という内容の会話を行いました。

まずは、周囲のクラスメートとペアになり、人気の映画リストから、好きな映画を1つ選び、それに絡めたプラスアルファの情報(something else)をインタビューします。

映画のリストは、富永先生が先週の映画人気ランキングから作成したそうです。どの映画が生徒に人気だったかはわかりません。個人的には「トップガン マーヴェリック」がお勧めです。

生徒たちは、映画にまつわる思い出や、英語を見た後、何を食べたいか、とか、一日のデートコースに映画を組み込む生徒もいました。それらをもとに、自分のストーリーを作り、現在完了形をつかった文章を考え、ペアワークで伝えあいました。

*とても工夫された授業展開で、現在完了形を使いたくなる雰囲気が作り出されていました。生徒も意欲満々で、よーしやったるどー、という意気込みで会話していました。

特にありません。