文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

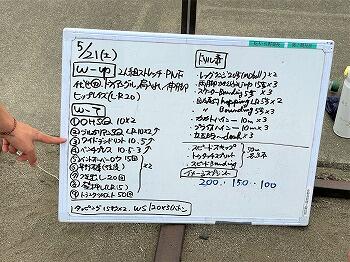

【中学】テニス部の活動見学

5月21日(土)午前中、中学テニス部が練習をしていました。

1年生は22名が入部しましたが、ほとんどは初心者ですので、基礎から学んでいます。

1年生は22名が入部しましたが、ほとんどは初心者ですので、基礎から学んでいます。

2,3年生は、別メニューで練習しています。

*テニス部は、今年度、部員が激増しましたので、1年生は安藤先生、2,3年生は富永先生、と分けながら、練習を進めていました。

【中学】野球部の活動見学

5月21日(土)午前中、中学野球部が練習をしていました。今日は副顧問の木村教頭先生が指導をしていました。

楽しそうに練習をしていました。

【高校】ボート部「諏訪湖レガッタ」決勝進出!

5月21日(土)、長野県下諏訪町の「下諏訪ローイングパーク」にて、「第45回 信毎諏訪湖レガッタ」第1日目が行われました。

諏訪湖の会場にて

諏訪湖の会場にて

<第1日目の結果>

女子シングルスカル 藤倉 決勝進出

女子ダブルスカル 藤倉・堀越組 決勝進出

福知・高瀬組 決勝進出

男子シングルスカル 青木 準決勝進出

男子ダブルスカル 予選敗退

明日は朝8時から、男子シングルスカルの準決勝が始まります。

<諏訪湖>

<下諏訪ローイングパーク>

【高校】陸上競技部、関東大会へ

5月12~15日、カンセキスタジアムとちぎで、「令和4年度 第63回栃木県高等学校総合体育大会 陸上競技」が行われました。高校3年1組の小野悠人君が、男子100mで優勝するなど、陸上競技部の6名が関東大会出場を決めました。おめでとうございます。

小野悠人君です。

小野悠人君です。

(下野新聞社からHP掲載許可済)

*なお、小野君の囲み記事中に「自己ベストも0.8秒更新」とありますが、0.08秒の誤りだそうです。0.8秒更新すると、オリンピック出場レベルになるそうです。

<入賞者一覧>

100m 〇優勝 10'90 小野悠人(3年1組)

8位 11'15 熊倉直希(3年1組)

200m 〇4位 22'46 若葉 敬(1年4組)

〇5位 22'56 熊倉直希(3年1組)

7位 22'61 須藤涼佑(2年1組)

4×100mR 〇2位 42'04 佐野高校

(須藤、小野、熊倉、若葉)

女子棒高跳〇2位 2m30 新井美月(3年3組)

女子走幅跳 8位 5m02 加藤 瞳(3年2組)

女子三段跳〇4位 10m83 加藤 瞳(3年2組)

〇は関東高校陸上競技大会出場

(6月17~20日 カンセキスタジアムとちぎ)

↓ 関東大会出場者

200m 若葉敬君

200m 熊倉直希君

4×100mR 須藤君、小野君、熊倉君、若葉君

棒高跳:新井さん、三段跳:加藤さん

本日の「練習メニュー」です。

勝つための「科学的なトレーニング」を行っています。

*関東大会、そして、インターハイ出場を目指して、次の大会でも頑張ってください。応援しています。

【中学】美術部の活動見学

5月20日(金)放課後、美術室では、中学美術部が活動をしていました。自画像を描いている者、イラストを描いている者、足尾での植樹で使うプレートづくりをしている者など、それぞれが活動をしていました。

自画像を見せてくれました。

自画像を見せてくれました。

パソコンに取り込んだ自分の顔を見ながら、自画像を描いています。皆さん、めちゃくちゃうまいです。

こちらは、イラストなどを描いています。きれいに彩色しています。

足尾での植樹の際に用いるプレートを作成しています。

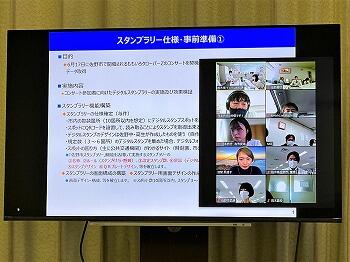

【中高】ももクロプロジェクト「第3回関係者打合せ」

5月20日(金)15時~16時15分、今日は「ももクロプロジェクト」のオンライン関係者打合せを校長室で行いました。本校のプロジェクトメンバーを代表して、石塚姉妹がスタンプラリーを担当する業者を交え、スタンプのデザインの作成の締め切り日など、具体的な話を大人と対等に話を進めていました。

業者との間では、100万円単位のお金が動く、まさにビジネスですので、真剣なやりとりが見られました。

【高校】居場所カフェ「ひだまり喫茶」大盛況!

5月20日(金)、今日は中間試験の最終日です。試験終了後の12:30頃から、中庭で、居場所カフェ「ひだまり喫茶」が開店しました。「新井屋」様から、300個以上のお菓子の差し入れがあり、大盛況でした。

みんなで、シートを敷いたり、テントを立てたり、準備をしています。

15分ほどで、会場が整いました。「新井屋」様からの大量なお菓子が所狭しと並べられました。(野部様、ありがとうございました。)

みんな、思い思いに楽しんでいます。松井先生は、すっかり喫茶店のマスターです。

吹奏楽部員の島田翠さんのトランペットの演奏が、雰囲気を盛り上げてくれました。

先生方も大勢参加してくれました。

2階から見ると、至るところで、話の輪が広がっていました。

「ひだまり喫茶」だけあって、本格的なコーヒーも用意されていました。

小野塚竜平君の入れてくれたコーヒーの味は最高でした。

思い思いのお菓子をいただきながら、幸せな時間が流れています。

下野新聞の記者(三谷さん)も雰囲気を楽しみながら、取材をされていました。

今日で中間試験が終わったこともあり、「ひだまり喫茶」には、気持ちの良い開放感とゆったりとした時間が流れていました。本当に楽しいひとときでした。

【中2】アホロートルの成長

5月19日(木)、中学2年3組の板橋風花さんが、生物室で「アホロートル」(ウーパールーパー)を飼い始めて、10か月が経とうとしています。板橋さんは、平日は毎日、エサをあげてくれました。

最初は、全長7センチ程度だった個体が、今では15センチ程度に成長しました。

2021年7月29日の個体

2021年7月29日の校長室便り

2022年5月19日の(同じ)個体。 これだけ大きくなりました。

板橋さんが持ってきてくれたアホロートルは2種類あり、目が黒い個体が「リューシスティック」(上の段の写真)と、目が黒くない個体が「アルビノ」(下の段の写真)です。

板橋さんは、他の人がエサをやりすぎないように、エサをあげた日が分かるように、カードに書いています。水質や水の量にも細心の注意を払っています。

2匹とも、気持ちよさそうに暮らしています。

板橋さんにとっては日課のようなものかもしれませんが、これだけ体調にも気を使いながら、元気に成長させるって、ほとんどの人にはできません。凄いことだと思います。

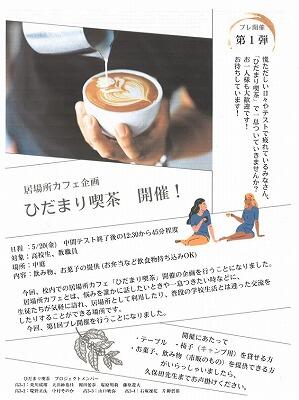

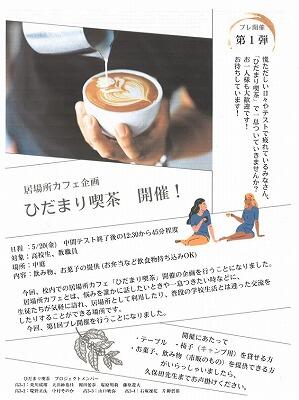

【高校】「ひだまり喫茶」プレ開催第1弾(本県初!)

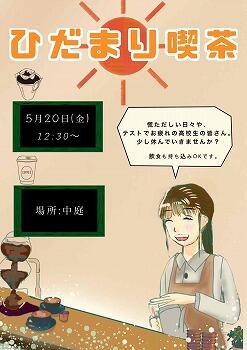

5月20日(金)中間試験終了後、12時30分頃から、中庭にて、居場所カフェ「ひだまり喫茶」が、プレ開催・第1弾として開店します。開催規模・人数等を考慮し、高校生を対象にしています。(中学生は参加できません)

プロジェクトメンバー作成の「チラシ」

ひだまり喫茶 ちらし.pdf

プロジェクトメンバー作成の「チラシ」

ひだまり喫茶 ちらし.pdf

居場所カフェ「ひだまり喫茶」は、高校3年生の有志10名からなるプロジェクトメンバーが立ち上げた、本県初の企画です。以下、上記の「チラシ」の文面から紹介します。

「今回、校内での居場所カフェ「ひだまり喫茶」開催の企画を行うことになりました。居場所カフェとは、悩みを誰かに話したいときや一息つきたい時などに、生徒たちが気軽に訪れ、居場所として利用したり、普段の学校生活とは違った交流をしたりすることができる場所です。今回、第1回プレ開催を行うことになりました。」

この企画は、生徒の発案・企画・運営によるものです。本県初ではありますが、全国的には「居場所カフェ」を開催している高校はたくさんあります。本にもなっています。そうした先進事例を参考にしています。

しかし、どの事例でも、特別な財源や予算があるわけではありません。ボランティアや賛同者により、飲み物やちょっとしたお菓子などを提供していただいたり、持ち寄ったりすることで、運営されています。先日の「PTA総会」で開催告知をいたしましたが、多くの保護者が協力を申し出てくださいました。非常にありがたいことだと思いました。

第1回プレ開催にあたりましては、「味噌まんじゅう」で有名な「新井屋」様がお菓子をご提供していただけることになりました。本当にありがとうございます。本校職員からも飲み物やお菓子等の提供がありました。

第1回プレ開催が好評であれば、今後、どうすれば定期的に開催できるか、生徒たちと考えていきたいと思います。第1回プレ開催は、お披露目的な側面もあるので、いつもこの形態でというわけではありません。

生徒たちの、生徒たちによる、生徒のための 居場所カフェ「ひだまり喫茶」ですので、生徒の皆さんには単純に楽しんで欲しいと思っています。(ただし、プロジェクトメンバーには、コロナ禍ですので、食べながら話すことは絶対にしないよう、食べる場所と話す場所の導線をしっかり分けて欲しいことのみ、お願いしました。皆さんもご協力ください。)

*本校生による「居場所カフェ」の開催は、県教育委員会からも、素晴らしい取組であると、ご支援いただいています。また、前日及び当日は、下野新聞社様の取材も予定されています。

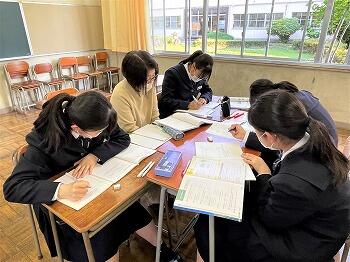

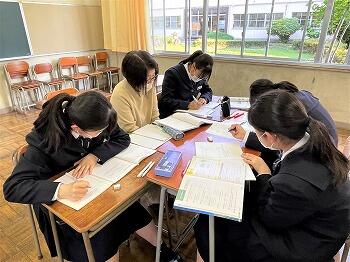

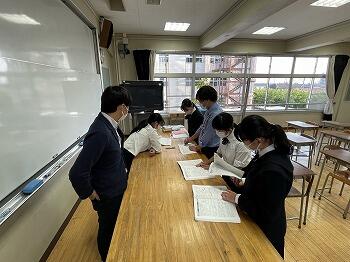

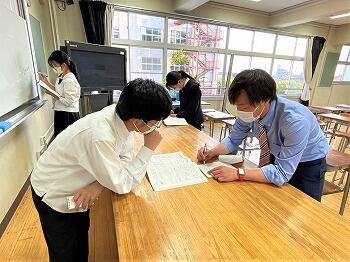

★5月19日(木)12時10分。中間テスト2日目終了後、プロジェクトメンバーが集まり、明日の本番に向けて、選択3教室で、最終ミーティングが行われました。

下野新聞の記者が、取材に来てくれました。

*明日は、いよいよ本番です。うまくいくか、ちょっと緊張しますね。

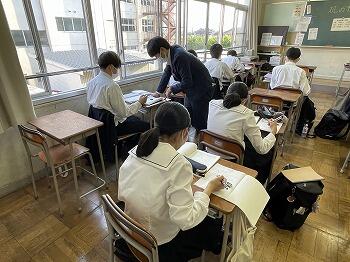

【中学】中間試験前日の質問教室・自習室

5月18日(水)今日から、高校の中間試験が始まりました。中学は明日(19日)から始まります。中間試験前の16日(月)、17日(火)、18日(水)の3日間、質問教室と自習室が開かれました。

選択1教室での質問教室です。今日は、山田先生を囲んで「山田塾」が開かれていました。

選択1教室での質問教室です。今日は、山田先生を囲んで「山田塾」が開かれていました。

個別の質問にも答えてくれます。

選択2教室でも、質問に来ている生徒がいました。

廊下でも質問していました。

生徒同士で教えています。

ここでも、高野先生に社会の質問をしていました。

納得いくまで、質問しています。

「山田塾」大人気です。

自分の教室では、帰りの会終了後(16時15分頃)から18時まで、自習室として、それぞれ自分のペースで試験勉強をすることができます。質問がある場合は、選択1と2教室で待機している先生に聞きに行くことが出来ます。

多くの生徒が、静かで集中できる雰囲気の中、勉強をしていました。

*明日からの中間試験、頑張ってください!

【中学】佐野市春季体育大会「バスケットボール」

5月13日(金)・14日(土)の2日間、アリーナたぬま等の会場で「佐野市春季体育大会バスケットボール大会」が開催されました。本校チームは、2日目の準決勝で敗退しましたが、城東中との3位決定戦に臨みました。県大会出場をかけた最後の大一番に、想像を超えるドラマが待ち受けていました。

第4ピリオド終了10秒前まで50-49でこちらがリード。痛恨のフリースローで1本目を入れられ同点となるも、2本目が外れたため、50-50で延長戦に突入。

延長戦の激闘終了10秒前、相手にシュートを決められ50-52、「万事窮す」かと思われたその時、すかさずリバウンドを奪い一気にシュート。大どんでん返しの52-52で再延長にもつれ込みました。

第4ピリオド終了10秒前まで50-49でこちらがリード。痛恨のフリースローで1本目を入れられ同点となるも、2本目が外れたため、50-50で延長戦に突入。

延長戦の激闘終了10秒前、相手にシュートを決められ50-52、「万事窮す」かと思われたその時、すかさずリバウンドを奪い一気にシュート。大どんでん返しの52-52で再延長にもつれ込みました。

この辺りから、2階の保護者席の興奮は最高潮へと突き進んでいきました。

しかし、ここはクールダウンし、試合開始から、じっくりと見ていきましょう。

試合前のミーティングです。すでに気合は十分です。

試合が始まりました。

粂谷先生、高木先生も、ともに気合が入っています。

第2ピリオド終了時点で、18-22でリードされていました。

ここから、どんどん追い上げていきます。

第4ピリオドに入ると、逆転しました。

このまま勝てるかと思われましたが、終了間際に同点となり、延長戦となりました。

延長戦も、両者2点ずつ入れ、再延長に突入しました。

ここからの3分間は、怒涛の展開でした。選手も監督も観客も、興奮のるつぼの中で、何が何だかわからないうちに、2本のシュートが決まりました。相手もフリースロー1本が決まりました。

そして、最後のカウントダウンの結果、56-53で、勝つことが出来ました。

選手たちは、みな疲労困憊で、足をつっていました。お疲れさまでした。

ここまでの精神力で頑張り切れたのは、本当に素晴らしいと思いました。見ている方としては、少なくとも2度くらいは負けを覚悟しましたが、生徒たちは諦めませんでした。その点、生徒たちの方が上を行っていたと思います。

「戮力協心(りくりょくきょうしん)」:力を合わせて一致協力して物事に取り組むこと。まさに、その通りのことを成し遂げました。

満面の笑みの保護者の皆様方。その思いが届きました。

【中学】佐野市春季体育大会「サッカー」

5月13日(金)・14日(土)の2日間、「佐野市春季体育大会サッカー大会」が、佐野市運動公園多目的球技場(第1・第2)で、開催されました。本校は、佐野日大中等教育学校と赤見中との合同チームで出場しました。1日目は、1回戦終了後、フレンドリーマッチがあり、初めて3校の合同チームとして練習しました。2日目の準決勝から参加しました。

去年の夏に、国体のために新しく作られた「多目的球技場」でプレーしました。

去年の夏に、国体のために新しく作られた「多目的球技場」でプレーしました。

準決勝は、田沼東中学校との対戦でした。周囲との緑と人工芝の緑、そして、チームのユニフォームの緑が鮮やかでした。

準決勝の田沼東中には、2-0で勝利し、決勝に進出しました。

決勝は、佐野北中学校と対戦しました。

結果は、0-2 で敗退し、準優勝となりました。

合同チーム3校の初顔合わせで、スタメンが揃っていない中、2試合連続の戦いは、さすがに苦しかったですね。しかし、しっかり県大会への出場は決めました。お見事でした。

県大会では万全の状態で戦えるよう願っています。よく頑張りました。

【中学】佐野市春季体育大会「バレーボール」

5月13日(金)・14日(土)の2日間、「佐野市春季体育大会バレーボール大会女子の部」が「アリーナたぬま」で開催されました。本校は、13日(金)10時30分頃から、佐野北中学校と対戦しました。

試合前の練習です。

いよいよ、試合が始まります。

まずは、コートで気合を入れていました。

始まりました。

力のあるサーブが決まりました。

*皆さん、よく頑張っていました。試合は1,2セットとも接戦でしたが、もう一歩のところで敗退しました。次の大会目指して、頑張ってください。応援しています。

【中学】佐野市春季体育大会「卓球」

5月13日(金)、14日(土)の2日間、「佐野市中学校春季体育大会卓球大会」が、佐野市民体育館で開催されました。1日目:男子シングルス(160名エントリー)、2日目:団体戦(9校エントリー)が行われました。男子シングルスはベスト16進出、団体戦は予選リーグを突破し、決勝トーナメントで3位入賞を果たしました。

予選リーグを3勝1敗で勝ち抜け、決勝トーナメント進出を決めた時の喜びのポーズです。

予選リーグを3勝1敗で勝ち抜け、決勝トーナメント進出を決めた時の喜びのポーズです。

団体戦の様子です。

全員が審判も担当します。

*皆さん、良く頑張りました。

【中学】佐野市春季体育大会「陸上競技」

5月13日(金)・14日(土)の2日間、「第18回栃木県春季体育大会陸上競技大会佐野市予選会」が開催されました。多くの選手が、県大会出場を決めました。おめでとうございます。14日(土)の午前中、一部の競技を見学・応援しました。その時に、ちょうど競技中だった種目の様子を紹介します。

共通女子100mH決勝 →4人出場、1位・2位、県大会出場

共通女子100mH決勝 →4人出場、1位・2位、県大会出場

「共通男子 走幅跳 決勝」→入賞

石川大和君(2年)、小林奏汰君(2年)

「共通女子800m決勝」→入賞

大川りささん(3年)

「共通女子100mH決勝」→1位・2位県大会出場

コールされる直前、謎の行動を目撃しました!

右から、深津結愛さん(2年)、矢代怜央菜さん(3年)、山田文音さん(3年)、川島えれなさん(2年)

圧巻の試合ぶりでした。

*多くの生徒が、県大会出場、入賞、自己ベスト更新など、素晴らしい成果を上げていました。よく頑張りました。県大会、そして、夏の大会を目指して、それぞれの目標を達成してください。

【高2】課題研究のテーマ

5月13日(金)7限目、高校2年生の「総合的な探究の時間」では、課題研究のテーマや内容について、班ごとに相談していました。その中で、高校2年4組の植木彩夏さん、柳川凛さん、田中美怜さん、野田旺佑君、2年3組の國府田一心君、樋下田佳希君の6名は、動物の再生能力に興味を持ち、イモリなどを使った研究ができないか、校長室に相談に来てくれました。

イモリの高い再生能力については、1年前の創立記念講演会で講演していただいた篠崎先生のお話が印象に残っていたそうで、再生能力を医療にも活かせないか、という点に興味があることが、話を聞いて分かってきました。

栃木県では、イモリ(アカハライモリ)は絶滅危惧Ⅱ類(Bランク)に指定されており、野外で見かけることはほとんどありません。そのため、実験材料にすることは難しいです。また、高校生が、実験だからといって、小動物の体を傷つけることは、動物の虐待とみなされるので、道義的にも困難である、という話もしました。

しかし、地球上の生物の進化の中で、今も、高い再生能力を持つ生物(イモリやプラナリアなど)と、人のように再生能力をあまり持っていない生物は、どこが違うのか。なぜ、再生能力を失ったのか、どうしたら、再生能力が失われた生物に再び、再生能力を蘇らせることが出来るのかなど、再生に関する謎は、医療にもつながる興味深いテーマです。

そこで、まず、再生に関する文献調査等を行い、生物の進化の中で、再生能力を持つ生物や再生のメカニズム、再生の持つ意味について調べることになりました。一人一人、違う角度から再生について調査し、発表し合います。また、日光の両棲類研究所を訪問し、篠崎所長から、直接、話を聞くことにしました。今年も、希望者で日光の両棲類研究所を訪ねるツアーを実施する予定です。

【高1】数学ⅠAの授業見学(会田先生)

5月13日(金)5限目、高校1年3・4組の「数学ⅠA」の授業(会田先生、3分割)を見学しました。「命題」に関する授業で、前後の黒板を使って授業をしていました。

会田先生は、後ろの黒板を使って説明していました。

会田先生は、後ろの黒板を使って説明していました。

「後ろの黒板」を見るためには、ふり返らなければなりません。

生徒たちにとって、その行動はとても新鮮で、刺激的のようです。

立ち見が出るということは、それだけ授業に引き込まれている、と感じました。

最後は、前の黒板に戻りましたが、前と後ろの黒板の使い方をうまく工夫していると思いました。

授業終了後、生徒同士で、わからないところを教え合っていました。

【高3】「創立記念講演会」後のアドバイス

5月11日(水)本日は、「創立記念式典」の後、「創立記念講演会」が行われました。講師の島田嘉紀先生は、高校時代は陸上部に所属し、インターハイや国体でも活躍されていました。講演会終了後、陸上部の加藤瞳さん(高校3年2組)が、陸上部の大先輩である島田先生に質問に来ました。

せっかくの機会でしたので、記念写真を撮りました。

せっかくの機会でしたので、記念写真を撮りました。

加藤さんは、「三段跳び」などの試合中に、どうしたら緊張せずに力を発揮できるのか等、アスリートの先輩にアドバイスを求めていました。

島田先生からは、「誰でも失敗することはある。三段跳びは3回跳ぶことができるので、うまくいかないことがあっても挽回することが出来る。そういう気持ちで試合に臨んでみたらどうか」といったアドバイスをいただきました。

また、島田先生ご自身の経験から、失敗したらどうしようという気持ちが、緊張したり、余計な力が入ってしまったりするということを教えていただきました。

【中学】女子テニス部の練習見学

5月10日(火)放課後、女子テニス部の練習を見学しました。女子テニス部は、中学1年生がこれまでの最多の22名も入り、中2が6名、中3が9名、全員で39名の大所帯となりました。1クラスよりも多い部員数です。硬式テニスをやりたくて、附属中に入った生徒も大勢いるそうです。

今日の練習の仕上げは、全員で校庭の周りを1周しました。

一番乗りがやってきました。

ぞくぞくとゴールしています。

明日から、中間テスト1週間前で練習はお休みになります。今日は、最後に思い切り、力を出し切ることが出来ました。心置きなく勉強ができそうですね。

【中学】野球部の練習見学

5月10日(火)放課後、中学野球部の練習を見学しました。野球部は、昨年度は部員3名で、本格的な練習がなかなかできませんでしたが、今年度は中1が6名入部し、一気に9名に増えました。おかげで、活気ある練習ができるようになりました。

審判をしているのは、木村教頭先生です。

審判をしているのは、木村教頭先生です。

教頭先生の指導にも熱が入ります。

皆、気持ちよさそうに走っています。

バント練習もこの人数なら可能です。

野球部の練習を見るのは久しぶりです。これまでは、3人でキャッチボールをする姿しか記憶にありませんでしたが、9人いると、多彩な練習ができるようになりました。

木村教頭先生は、野球部の顧問の一人ですが、久々の練習に、昔やってた血が騒いだ、と楽しそうに話していました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

8

0

9

1