文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

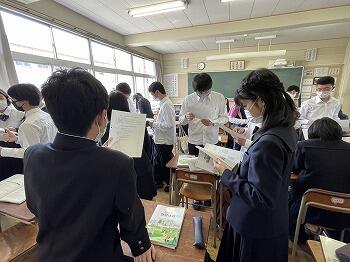

【高校】いろいろな授業見学

4月13日(水)6・7限目、高校生の授業をいろいろと少しずつ見学しました。どの授業でも、先生方は生徒たちの熱い視線を受け、これから本格的に始まるそれぞれの学問の世界に誘っていました。

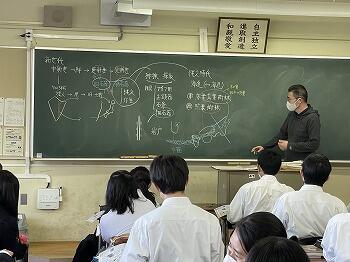

小森先生「地理総合」1年2組

小森先生「地理総合」1年2組

木村元春先生「世界史B」2年2組

石田先生「日本史B」2年1組

横山先生「古典A」3年2組

大和先生「英語表現Ⅱ」2年3,4組

木村晃子先生「コミⅠ」1年1組

大嶋浩行先生「英語表現Ⅱ」2年3,4組

会田先生「数学ⅠA」1年3,4組

松井先生「数学ⅠA」1年3,4組

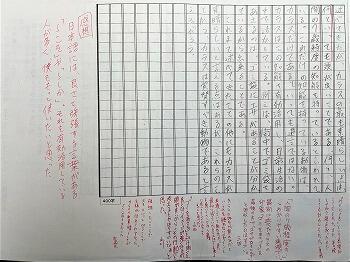

【中3】国語の授業見学(石塚先生)

4月13日(水)6限目、中学3年1組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。「(普段嫌われることが多い)カエル、カラスどちらかを賞賛する作文」に関する授業を行っていました。

最後に、指名された2人が、自分が書いた作文を発表しました。

最後に、指名された2人が、自分が書いた作文を発表しました。

この授業は、普段は嫌われることの多い対象の良いところを見出し、エビデンスに基づく賞賛をすることを通して、正しい言葉を使った説得力のある作文を書くことがねらいのようです。

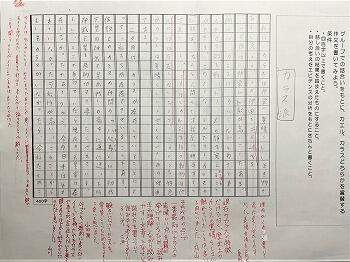

中2の最後の授業で、カエルとカラスのどちらを賞賛するかをグループで話し合い、それをもとに、春休みの宿題として書いてきたものを、グループ内で回し読みし、どこが良かったかのコメントをグループ全員で書き込んでいます。

これが、赤ペンでコメントがぎっしり書かれた作文です。

<カラス派>19名

<カエル派>14名

最後に、グループ全員からのコメントを読んだ感想を書いていました。

あえて、嫌われがちな対象の良いところを見つけて、エビデンスに基づいた「説得力のある作文」を書く、という発想が素晴らしいと思いました。また、生徒が書いた作文の内容も良く、レベルの高さを感じました。皆さん、着実に文章を書く力を身につけていrますね。

しかし一方で、カエルやサンショウウオなどの両生類好きな私にとって、カエルが嫌われているものの代表のように思われていることに、少なからぬ衝撃を受けたのも事実でした。

そこで、カエルを賞賛してくれた14名の作文を読み、どういう点を賞賛しているのかを調べてみました。すると、ベスト3は、

1位「食料として食べられる」7人、

2位「愛すべきキャラクターである」6人、

3位「無事カエル、など縁起がいい」4人 でした。

他には、カエルの多様性、生態系の中での役割、珍しいカエル、信仰の対象、天気予報、などがありました。食べられることを賞賛されたのが一番多かったのはちょっと意外でしたが、多面的なカエルの魅力を賞賛していただいたことに感謝いたします。

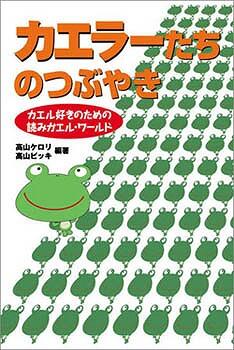

最後に、世の中には、カエル大好きな人たちも大勢いることを紹介します。だいぶ前に発行された「カエラーたちのつぶやき」には、あなたの「カエル好き」度がわかるかエラー度チェックリストがついています。また、福島県郡山市には、カエルグッズを集めた「100年カエル館」という博物館もあります。(もちろん行ってきました)「カエル探偵団」という全国規模の研究者集団もあります。

カエラー度チェック(直接リンクしていませんが、チェックのタブを探してクリックしてみてください。)

ちなみに、私にとってのカエルを賞賛するポイントとしては、カエルはどんな種であれ、そこに存在(生息)するだけで価値がある、という点です。ご存じのように、両生類の皮膚は湿っていて、近くに水場など湿った環境がないと乾燥して死んでしまいます。また、産卵する適切な環境(水場)がないと繁殖することができません。カエルのエサとなる生物も必要です。つまり、ある種のカエルがそこに存在(生息)しているということは、その種の生存(生息)を可能にする自然環境が維持されている、ということを示しています。「ここはトウキョウダルマガエルやニホンアカガエルが生息できる環境だ。」「もうここにはヒキガエルはいなくなってしまった。」というように、環境の自然度を見える化してくれます。多様な生物が共存できる環境を人間が目指すのであれば、一つの指標ともなりうる生物です。そのような自然環境の最前線で頑張っている両生類たちを優しく見守ってください。

PS:毎年、松本市では楽しそうな「かえるまつり」が開かれているそうです!

【高1】保健体育の授業見学(増田先生)

4月13日(水)5限目、高校1年4組の「保健体育」の授業(増田先生)を見学しました。生徒と増田先生の自己紹介と授業のガイダンスを行っていました。

この1年間で課題研究(教科書の各単元に関する研究発表)を行うグループ作りと、テーマ決めの相談を行っていました。

生徒たちは自分たちで考えて行動しており、授業への期待が高まっていました。

【中学】集合写真撮影

4月13日(水)昼休み、校舎前の前庭で、スクールガイド用の集合写真撮影が行われました。写真屋さんは、3階の理科室の窓から身を乗り出して撮影していました。

このようなスクールガイドの表紙に使われます。なお、この構図の写真は、附属中開校以来、毎年撮影されており、今年で15回目だそうです。

(昨年度のスクールガイド)

【中1】校内探険!

4月12日(火)今日も1年生は、クラスごとに時間を変えて、学級活動(ふれあい宿泊宿泊学習の準備、クラス写真撮影等)や校内探険(オリエンテーリング)が行われました。

1年1組のクラス写真撮影が行われていました。

1年1組のクラス写真撮影が行われていました。

1年3組は、ふれあい宿泊学習の準備をしていました。

校内探険は、数名のグループで校舎内のチェックポイント(問題)を探し回っていました。

校長室前には、2つのチェックポイント(問題)があり、協力しながら解決していました。

カメラを向けると、多くの生徒が応えてくれました。

校舎内の地図を見ながら、少しずつ、学校の様子が分かってきています。

【中2・3】写真撮影

4月11日(月)今日は中学生の各学年とも学級活動が行われています。3限目は、中学2年生と3年生が、校門付近で写真撮影をしていました。

校門の桜とともにクラス写真を撮っていました。まだ少し花が残っていました。

校門の桜とともにクラス写真を撮っていました。まだ少し花が残っていました。

こちらは、2年生の個人写真の撮影です。旭城の石碑をバックにしています。

3年生の個人写真の撮影です。桜の花がバックに入るように撮っています。

それぞれ、新しいクラスの新しいクラスメートを確認しながら、写真撮影を楽しんでいました。こんな日があったことも中学校生活の思い出の一つに加えてください。

身近な風景 ~季節の移ろい

4月9日(土)、科学部の「トウキョウサンショウウオ卵嚢調査」で、佐野市の梅林公園で昼食をとりました。桜の花びらが舞い散り、川面がピンク色に染まっていました。桜の満開の美しさは最高ですが、散り際の美しさも格別です。

佐高前庭で定点観察している桜の枝からは、若葉の姿がはっきりと確認できました。

一方、佐高の象徴でもあるクスノキも季節の変化を見せています。

クスノキは常緑樹ですが、この時期、古い葉っぱが落ち、新しい若い葉へと替わっていきます。

これがすっかり落ちきると、クスノキの新緑がまぶしい季節となります。

この時期、新年度の始まりとともに、校庭の樹木も新しい葉っぱでの1年間が始まります。

【中高】1学期始業式の式辞

【中1】部活動見学

4月8日(金)13:00~14:00、中学1年生は部活動見学を行いました。各部活の活動場所で、実際に活動している様子を見学しました。中2、中3の先輩たちは、1年生の勧誘を行っていました。(残念ながら、全部の部活は回れませんでした。)

入りたい部活動は見つかったかな。

手芸部

入りたい部活動は見つかったかな。

手芸部

男子バスケットボール部

ラグビー部

陸上部

女子バレーボール部

男子卓球部

手芸部

吹奏楽部

囲碁・将棋部

【高校】下野新聞「佐野高出身 東大2年の大島さん」

4月8日(金)、本日付けの下野新聞19面に「難関大 あきらめないで」という記事が掲載されました。1年前に本校を卒業し、東京大学に進学した大島彩さんへのインタビューです。本校での学習についても紹介されていますので、ぜひ読んでみてください。

(下野新聞からHP転載の許可をいただいています)

下野 東大 R4.4.8.pdf

(下野新聞からHP転載の許可をいただいています)

下野 東大 R4.4.8.pdf

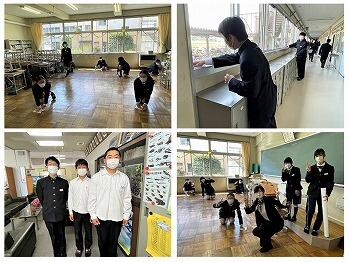

【中高】始業式前の大掃除!

4月8日(金)、今日から令和4年度の新学期が始まります。始業式に先立ち、生徒全員と教員による大掃除が行われました。

皆、とても一生懸命に掃除をしていました。

皆、とても一生懸命に掃除をしていました。

【中高】吹奏楽部定期演奏会「通し稽古」

4月4日(月)午後、中高の吹奏楽部による恒例の「定期演奏会」(5月の連休中)の通し稽古が体育館で行われていました。今回の定期演奏会は2部構成となっていて、第2部は劇仕立ての中で、楽しい音楽が演奏されます。今日は、体育館という広いステージで、第2部の通し稽古をしていました。ただし、どんなストーリーかは「シークレット」(by 尾花部長)だそうです。本番まで、お楽しみに!

【中高】下野新聞掲載

4月1日(金)、本日付けの下野新聞に、本校生の取組が紹介されました。新年度の初日に、これだけの紙面を割いて紹介してくれるのは、大変ありがたいことです。非常に丁寧に取材し、文章にしてくれています。

(4月1日付け、下野新聞18面を許可を得て転載)

下野、制服、R4.4.1.pdf

(4月1日付け、下野新聞18面を許可を得て転載)

下野、制服、R4.4.1.pdf

【高校】マレーシアの大学進学

3月30日(水)、3月1日に卒業した猪瀬遥大君が、校長室に報告に来てくれました。猪瀬君は、海外の大学で学ぶことを強く希望しており、書類審査(高校の評定、英語の資格)が行われていましたが、この度、マレーシアのテイラーズ大学から入学許可(合格)の通知が届いたそうです。

Taylor's Universityはマレーシアの私立大学で、クアラルンプールの近くにあります。大学準備コースも提供する総合大学として、マレーシアの有名大学の一つだそうです。最新の世界大学ランキング(2021年版)において、総合で400位台と世界の上位3%に入り、人気の経営学部もマレーシアでトップクラスの質を誇っている、ということです。

猪瀬君によると、テイラーズ大学への入学は、来年の2月ということで、それまでは英語の勉強を続け、今年の秋頃には、テイラーズ大学の「大学準備コース」(語学学校)に入る予定だそうです。

猪瀬君は、前生徒会長で、在学中はSGHクラブに所属し、2年生の時の11月末に、SGH校である立命館宇治高校が主催する「フォーカス」という発表会に参加しました。そこで、日本の高校生とラオスの高校生たちが協働研究を行い、英語で発表する姿を見て、自分も海外の大学で英語を使って勉強したい、という気持ちを固めたそうです。

マレーシアのテイラーズ大学を選んだ理由は、英語でビジネスが学べることと、学費が日本の国立大学並みと安く、生活費も物価が安い、といったことだそうです。

*猪瀬君は、高校3年生になったときから、海外の大学1本に絞っており、今年度中に行き先が決まったのは、本当に良かったと思います。

*いろいろと不安もあるとは思いますが、なんの迷いもない、というところが、凄いと思いました。とうに腹を決めており、あとは必要なことをやっていくだけ、という潔さを感じました。マレーシア人の知り合いもでき、着々と準備を進めています。今後も、応援していきたいと思います。健闘を祈ります。

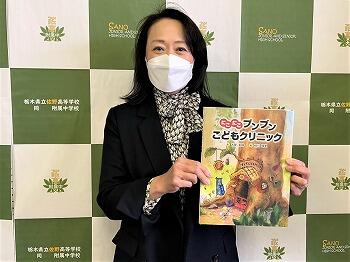

【中学】硬式テニス指導員、松本恭子さん

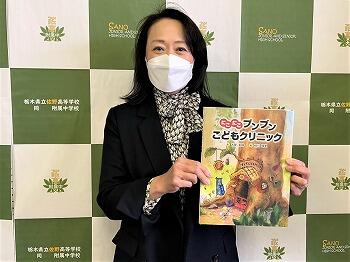

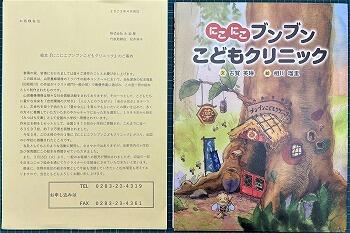

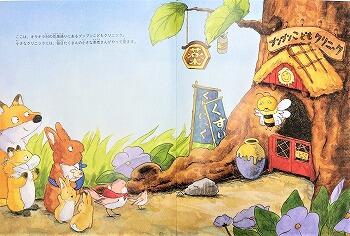

3月29日(火)、2年間に渡って、中学の「女子硬式テニス部」のご指導をいただいた松本恭子さんが、本日をもって退任されることとなりました。その間、関東大会に出場し、見事1回戦を突破することが出来ました。ご指導、本当にありがとうございました。テニスコートで部員たちとお別れをした後、校長室を訪れ、絵本を寄贈していただきました。

この絵本は、松本さんのご家族の松本瑠里さんが、昨年度、山田養蜂場のミツバチの絵本コンクール(イラスト部門、一般の部)で最優秀賞に選ばれ、このたび一冊の絵本として制作されたものです。

図書館で閲覧できるようにしますので、興味がある生徒は、ぜひ手に取ってみてください。

身近な風景 ~満開を迎えました

3月29日(火)、校庭の桜(ソメイヨシノ)は、ほぼ満開となりました。満開とは、八分咲きになった状態だそうです。これ以上、開花が進むと、最初に咲いた花が散り始めてしまうので、そうなる前の状態を満開としています。

日曜日の夏日(気温26℃)で一気に開花が進みました。開花からまだ4日しかたっていません。通常は、満開まで1週間はかかりますが、早すぎますね。

校庭北側の土手の桜も満開です。

校庭北側の土手の桜も満開です。

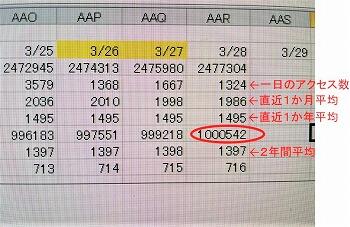

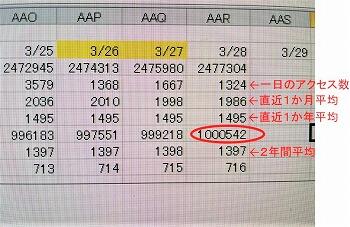

本校のHP閲覧数100万アクセス突破!

3月28日(月)までのHPアクセス数が、記録を取り始めた2020年4月12日からの約2年間(716日)で、100万を突破しました。一日あたりのアクセス数は、2年間平均で約1400、今年度の1年間だと約1500アクセスでした。今年度だけだと55万アクセスを達成しました。

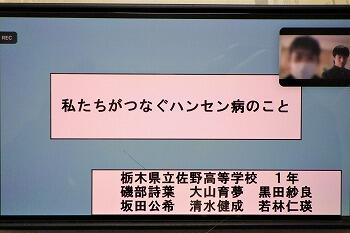

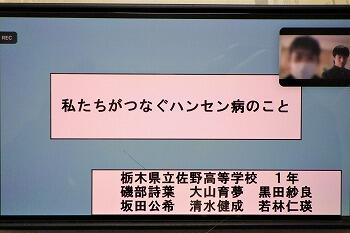

【高1】ハンセン病に関するシンポジウム

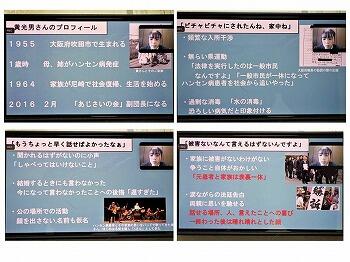

3月27日(日)13時から、厚生労働省等が主催する「ハンセン病に関するシンポジウム」が開催されました。第1部「高校生によるハンセン病回復者とそのご家族への聞き書き」で、本校生チームが発表しました。

高校1年生6名のチームにより、黄光男さん(ハンセン病家族訴訟原告団副団長)の「聞き書き」からわかったこと、そこから何を学び、なにをすべきか、等について、約30分間、発表しました。今回は、磯部さん、大山君、清水君、若林君の4名が代表で発表しました。

まず、大山育夢くんが聞き書きの概要やメンバーがどのような動機でこのプロジェクトを始めたのか、などから説明しました。

続いて、磯部詩葉さんが、黄さんのお話の中で、特に印象に残ったエピソードを正確な口調で再現していました。

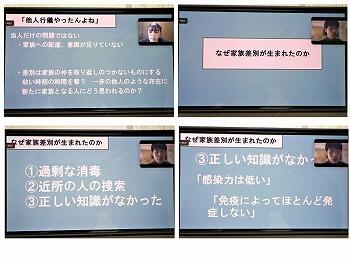

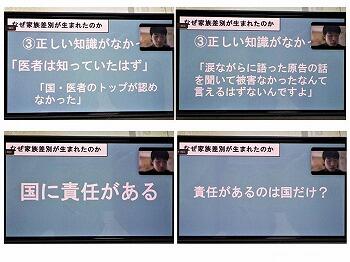

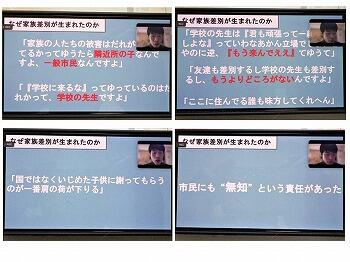

次に、若林仁瑛くんが、「なぜ家族差別が起きたのか」について、わかったことや考えたことを伝えました。

次に、清水健成くんが「まとめ」として、聞き書きを行った感想や「学びと教訓」として、全員が感じたことを伝えました。

最後は、全員で「私たちがすべきこと」として、今回の「聞き書き」の結果を、多くの人に興味を持ってもらえるような作品にまとめ、さまざまな機会を通して、伝えていくことを宣言しました。

*本校生の発表は、黄さんからの「聞き書き」の内容を正確な言葉で伝えるとともに、その内容を分析し、「そこから学んだこと」を踏まえ、「私たちがすべきこと」を提言するだけでなく、自ら取り組むことを宣言しました。

*単なる「聞き書き」に終わらず、そこから、考え、行動しようと決意したことから、想像以上のアクティブな活動であったことを実感しました。

*黄さんご本人も登場され、本校生の「聞き書き」の発表を非常に高く評価してくださいました。本校生の考えるような取組を国がやってくれたら、差別はもっとはやく解消されたかもしれない、とまで発言してくださいました。

*とにかく、素晴らしい発表でした。本校生のポテンシャルの高さを思い知らされました。ここまで、お疲れさまでした。よく頑張りました。

*しかし、本校生の取組は、まだまだこれからも続きます。こうすれば差別がなくなる、ということを身をもって証明してほしいと思いました。このメンバーならできると信じています。頑張ってください。

身近な風景 ~さくらの日

今日3月27日は、「日本さくらの会」が定めた「さくらの日」だそうです。

日本気象協会のHP「tenki.jp」の今日のブログ中で紹介されていました。語呂合わせ、さくら(サ3×ク9=27)で、3月27日となったようです。本日、東京では満開ということですが、佐高の桜もかなり咲いてきました。3部咲き程度です。

定点観測している枝も開花しています。

日本気象協会のHP「tenki.jp」の今日のブログ中で紹介されていました。語呂合わせ、さくら(サ3×ク9=27)で、3月27日となったようです。本日、東京では満開ということですが、佐高の桜もかなり咲いてきました。3部咲き程度です。

定点観測している枝も開花しています。

校庭北側の桜です。

正門前の桜です。

垂れ桜は、満開です。

身近な風景 ~山伏との遭遇

3月26日(土)15時頃、栃木市岩舟町小野寺にある村檜神社の境内で、法螺貝の音が鳴り響いていました。そこには「山伏」の姿がありました。

せっかくですので、お話を伺いました。

このお方は、25歳の時、単身、インドに渡り、ネパール、タイ、マレーシア、チベットと旅し、僧院で修行していたそうです。インドで修行をしていた際に「オージャス」というお名前をいただいたそうで、お名前をお聞きすると「オージャスです。」とお答えになりました。

その後、日本に戻ってからは、娑婆の仕事(普通のお仕事?)をしながら、山伏として、日本中、巡礼を続けてきたそうです。実は、日本には、こうした山伏が、大勢とはいえないまでも、一定数いるそうで、定期的な山伏の集会もあるそうです。

山伏に出会ったのは、初めての体験でした。世界平和やコロナ退散を祈っているそうです。佐野高校・同附属中の生徒の安全も祈願していただきました。気さくで、とても素晴らしい方でした。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

8

6

8

0