文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【高校】アメリカ留学した先輩のお話

3月15日(火)放課後、本校生の先輩でアメリカの高校に留学した「奥 海七(おく みな)」さんが来校し、アメリカの高校生活などについて、お話をしてくれました。

奥海七さんは、佐高で1年間過ごした後、父親の転勤に伴い、アメリカのシカゴ近郊のパラタイン村にある「ウィリアム・フレムド ハイスクール」の高校2年生に編入しました。アメリカの高校卒業後は、日本の大学に進学することを希望しており、このほど、東京海洋大学の帰国子女枠で、合格しました。「魚の養殖」などをするのが夢だそうです。

上の写真中のスライドは、高校の友達の家の庭だそうです。

どんな場所に住んでいたのか、アメリカの高校での授業や生活などについて、とても楽しく、ためになるお話をたくさん聞かせてくれました。

アメリカの高校では、自動車免許を取らないと卒業できないなど、日本では想像もつかないようなことが目白押しでした。また、アメリカの高校は義務教育なので、高校には難関大学を目指す生徒から、卒業だけできればいいという生徒までいるそうです。興味や進路に応じて、好きな授業をとることができ、授業によっては、受講するメンバーが全く違うそうです。

中学1年生から高校2年生まで、留学等に興味のある生徒が十数名、聞きに来てくれました。高校2年生で、将来留学を希望している生徒は、「いつか留学したいと思っていたので、生の意見がとても参考になりました。自分が何をしたいのか、ビジョンが明確になりました。」と答えてくれました。とても有意義な講話だったようです。

【中学】ビブリオバトル表彰式

3月15日(火)放課後、昨日行われた「ビブリオバトル決勝戦」の表彰式が校長室で行われました。決勝まで勝ち進んだ3名が「Best Biblio Battler」として、生徒会から表彰されました。

向かって左から、1年1組の西部心渚さん、2年2組の佐手隆成君、3年3組の渡辺隆太君です。

向かって左から、1年1組の西部心渚さん、2年2組の佐手隆成君、3年3組の渡辺隆太君です。

投票により「校内最優秀賞」を受賞したのは、佐手君でした。

おめでとうございます。

3年3組の渡辺君は「学年最優秀賞」を受賞しました。

1年1組の西部さんも「学年最優秀賞」を受賞しました。

表彰終了後、生徒会長の恩田小春さんから「お祝いの言葉」がありました。

ビブリオバトルの発案者である「ビブリオ紗季」こと山口紗季さんからも「お祝いの言葉」がありました。

Best Biblio Battler の3名からは、それぞれ大好きな本の紹介が出来て良かった。これをきっかけに、本を読んでもらえると嬉しい、といった感想を聞かせてくれました。3人とも素晴らしいプレゼンでした。また、周到な準備をして企画運営し、大成功させた生徒会の皆さんもよくやってくれました。とても有意義な大会でした。

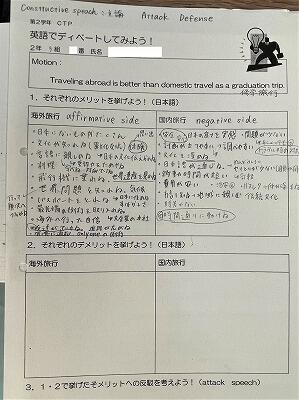

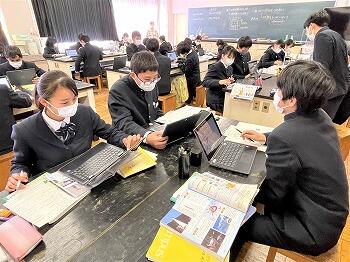

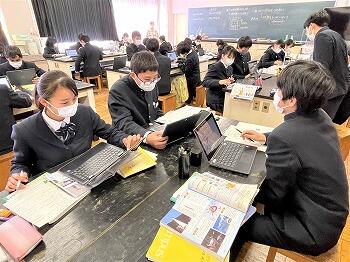

【中2】CTPの授業見学(富永先生、粂谷先生)

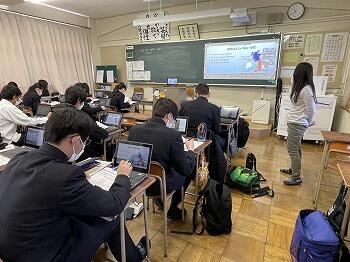

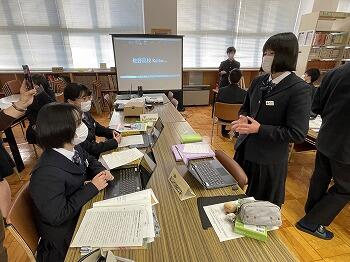

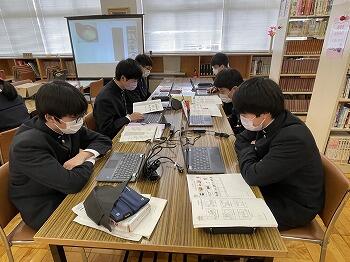

3月14日(月)3限目、中学2年3組の「CTP」の授業(富永先生、粂谷先生)を見学しました。今回は「Traveling abroad is better than domestic travel as a graduation trip (修学旅行は海外旅行の方が国内旅行より良い)」という論題で、英語でのディベートに挑戦していました。

授業では、まず、それぞれのメリットとデメリットを班ごとに日本語でまとめています。次に、それらのメリットやデメリットに対する反駁を考えます。

それが出来たら、メリット・デメリットを英語で表現してみます。

このように、まずは日本語で、ディベートの戦略を考え、それを英語化していきます。

中学のCTPの授業では、様々な取り組みや活動を通して、批判的思考力や論理的思考力を身に付け、それを英語でも表現できることを目標に取り組んでいます。英語でのディベート活動は、これまでに学んだCTPのいわば応用編ともいえる内容です。

*生徒たちは、英語を使うことで自分たちの表現の幅が広がっていくことを感じていました。英語を使うことを嫌がらず、楽しみながらやっている様子が垣間見れました。

*いきなりディベートを始めるのではなく、論題のベースとなる考えを整理することで伝える内容がよりクリアになっており、まさにCrithical thinking 批判的思考力をフル活用していました。よく考えられた素晴らしい取組だと思います。

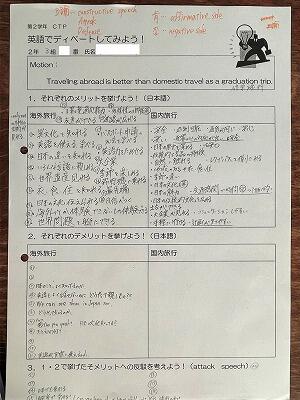

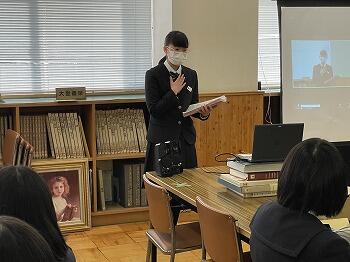

【中学】ビブリオバトル最終決戦

3月14日(月)朝8時15分~30分、昨年末から始まった校内ビブリオバトルの「最終決戦」が行われました。各学年の代表1名、計3名によるプレゼンがあり、最後に、投票によりチャンピオンを決定します。結果は、明日発表されます。

さすがに、決勝に残った3名は、内容もおもしろく充実しており、思わず話に引き込まれました。誰が選ばれてもおかしくない出来栄えでした。

今回、初めて企画・運営してくれた生徒会のみなさん、ありがとうございました。

身近な風景 ~桜の開花予想②

3月13日(日)佐高の駐車場脇の桜の開花は、まだ先のようです。しかし、1週間前と比較すると、つぼみが少し膨らんできたような気がします。3月5日の写真と比べてみてください。

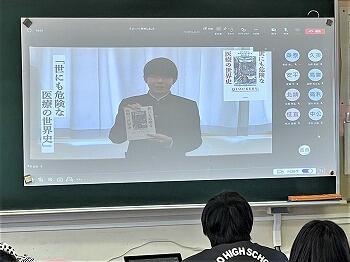

【中1】「技術」の授業見学(粂谷先生)

3月11日(金)3,4限目、中学1年3組の「技術」の授業(粂谷先生)を見学しました。木工製品を制作していました。

電動ヤスリは生徒自身が扱いますが、電動ノコギリは危険を伴うので粂谷先生が扱っています。事故が起きないよう細心の注意を払って指導しています。

電動ヤスリは生徒自身が扱いますが、電動ノコギリは危険を伴うので粂谷先生が扱っています。事故が起きないよう細心の注意を払って指導しています。

生徒はまず「こんなものがつくりたい」というものを考え、そこから設計しているので、一人一人違うものを制作しています。進捗状況もそれぞれです。

*来週の2時間で完成させる予定です。どんな作品が出来上がるのか楽しみです。

【中3】「イングリッシュキャンプ」スナップショット

3月11日(金)オンライン型の「イングリッシュキャンプ」が終了しました。6グループに分かれて様々な実習を行い、最後に、保護者にもスピーチ「3年前の自分へのメッセージ」をオンライン配信しました。生徒たちは有意義な体験をしていました。

以下のような日程で、イングリッシュキャンプ(オンライン型)が行われました。

Wednesday、9 March[1日目]

・Lesson1 Survival English Pre-Intermediate

・Lesson2 Speech Skills 1

Thursday、10 March[2日目]

・Lesson3 Pronunciation Skills

・Lesson4 Introduction to Discussion

Friday、11 March[3日目]

・Lesson5 World of Food

・Lesson6 Traveling Abroad

・Lesson7 Discussion:Our Perfect School

・Lesson8 Speech2:Presentation

・Closing Ceremony

以下に、1日目と3日目の各会場の様子をお伝えします。

<3-1教室>

[1日目]

[3日目]

<3-2教室>

[1日目]

[3日目]

<3-3教室>

[1日目]

[3日目]

<選択1教室>

[1日目]

[3日目]

<選択2教室>

[1日目]

[3日目]

<図書室>

[1日目]

[3日目]

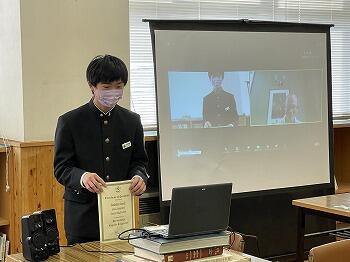

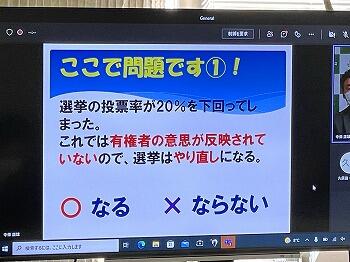

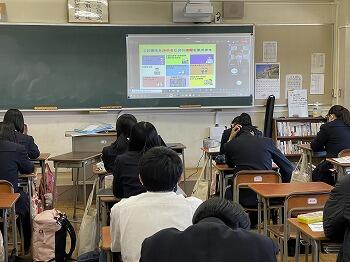

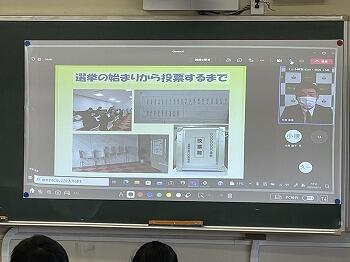

【高2】主権者教育(佐野市選挙管理委員会)

3月11日(金)7限目、高校2年生を対象に「主権者教育」が行われました。佐野市選挙管理委員会の職員による講話を校長室から各教室にオンライン配信しました。

クイズ形式で出題するなど、わかりやすく説明してくださいました。

教室では、こんな風に見えていました。

高校2年生は来年度18歳となりますので、選挙権を持つことになります。

今年は、参議院議員選挙も予定されていますので、今日の主権者教育を参考にして、皆さんの一票を有効に活用してください。

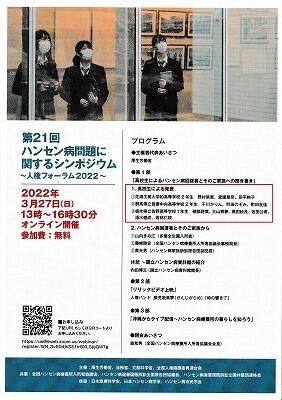

【高1】「ハンセン病問題に関するシンポジウム」出演

3月27日(日)に開催される「第21回ハンセン病問題に関するシンポジウム」(人権フォーラム2022)に本校生(高1)が出演します。3月2日(水)放課後、校長室に、そのことを報告に来てくれました。

左から、磯部詩葉さん、黒田紗良さん、清水健成君、坂田公希君、大山育夢君、若林仁瑛君の6名

左から、磯部詩葉さん、黒田紗良さん、清水健成君、坂田公希君、大山育夢君、若林仁瑛君の6名

本シンポジウムは、厚生労働省、法務省、文部科学省、全国人権擁護委員連合会の主催で、「国立ハンセン病資料館」から、オンライン開催(ライブ配信)します。

ハンセン病に関する予備知識(国立ハンセン病資料館及び佐賀県のHPより引用)

ハンセン病とは?

→ハンセン病は「らい菌」という細菌に感染することで引き起こされる感染症の一種です。かつては「癩」と呼ばれていましたが、差別的なイメージがつきまとうことから、現在はらい菌を発見したアルマウル・ハンセンにちなんで「ハンセン病」と呼ばれています。

発症の原因

→ハンセン病の原因となる「らい菌」は発症させる力が弱く、菌が体の中に入っても多くの場合は免疫機能により発症することはありません。しかし、乳幼児の時期に治療をしていないハンセン病患者に繰り返し接触した人が、免疫機能の低下により発症することがあります。栄養状態や衛生環境が悪い条件のもとでは免疫機能の低下を招くので、発症のリスクが高まります。

ハンセン病問題とは?

→ハンセン病問題とは、近代以降の国の間違ったハンセン病対策が原因で、患者、回復者およびその家族の方々の人権が侵害され、はなはだしい偏見差別にさらされた人権問題です。

隔離政策の開始

→近代以降の国のハンセン病対策は、患者の隔離を基本とするものでした。1907(明治40)年に明治40年法律第11号(通称「癩予防法」)が成立し、療養の方法がなく屋外で生活している患者(放浪患者)を療養所に隔離することが定められます。その背景として、多くのハンセン病患者が物乞いをしながら屋外で生活しており、それが「国辱」とみなされたことがあります。

その後、1931(昭和6)年に「癩予防法」が改正され、全ての患者を本人の意思にかかわりなく強制的に隔離できるようになります。「強制隔離」はここから始まりました。

1953(昭和28)年、「癩予防法」は「らい予防法」に改正されました。しかし、治療薬が普及しているにも関わらず強制隔離を続け、退所規定が設けられませんでした。一度療養所に入所したら一生そこから出ることができなかったのです。

患者や家族への偏見・差別

→1996(平成8)年、「らい予防法」が廃止がされ、ハンセン病患者の隔離政策が終わりました。1998(平成10)年、入所者などによって、らい予防法違憲国家賠償請求訴訟が提起されました。「らい予防法」は日本国憲法に違反するものであるとして国家賠償を求める裁判を起こし、2001(平成13)年に原告の訴えを認める判決が熊本地裁から出されました。国は控訴断念を決めるとともに、患者、元患者に謝罪しました。また、佐賀県知事も療養所を訪ね、国の隔離政策に県が協力してきたことについて謝罪を行いました。

患者や家族への偏見・差別

→ハンセン病患者は療養所に入所してからも、家族に迷惑をかけないようにと実名を捨て、偽名を名乗る人もいました。また療養所内では断種政策が行われていたため、結婚しても子どもを産むことが許されなかったり、家族や故郷とのつながりが途切れてしまったため、病気が治っても親や兄弟姉妹と一緒に暮らすことができなかったり、故郷の墓に埋葬してもらえなかったりという生活を、ハンセン病患者は長い間強いられてきました。

隔離政策の終わり→1996(平成8)年、「らい予防法」が廃止がされ、ハンセン病患者の隔離政策が終わりました。1998(平成10)年、入所者などによって、らい予防法違憲国家賠償請求訴訟が提起されました。「らい予防法」は日本国憲法に違反するものであるとして国家賠償を求める裁判を起こし、2001(平成13)年に原告の訴えを認める判決が熊本地裁から出されました。国は控訴断念を決めるとともに、患者、元患者に謝罪しました。また、佐賀県知事も療養所を訪ね、国の隔離政策に県が協力してきたことについて謝罪を行いました。

さらに、2019(令和元)年には、ハンセン病元患者の家族に対しても、隔離政策により極めて厳しい偏見・差別が存在したことを国が認め、謝罪しました。「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行され、補償金の支給や名誉回復が図られることとなりました。

ハンセン病問題はまだ終わっていない

→約90年にもわたる誤った国の政策によって「ハンセン病は恐ろしい、治らない」という誤った認識が人々に植え付けられ、今なおハンセン病に対する偏見や差別は根強く残っています。隔離政策が終わってからも、療養所で生活をされている入所者は、すでにハンセン病は治っていても、高齢であることや後遺症による身体障害があり介護を必要とする人が多くなっていることから、療養所を出て生活することが困難になっています。また社会では今なおハンセン病に対する偏見や差別が残っているために、療養所の外で暮らすことに不安を感じている人もいます。

ハンセン病問題はまだ終わっていない

→約90年にもわたる誤った国の政策によって「ハンセン病は恐ろしい、治らない」という誤った認識が人々に植え付けられ、今なおハンセン病に対する偏見や差別は根強く残っています。隔離政策が終わってからも、療養所で生活をされている入所者は、すでにハンセン病は治っていても、高齢であることや後遺症による身体障害があり介護を必要とする人が多くなっていることから、療養所を出て生活することが困難になっています。また社会では今なおハンセン病に対する偏見や差別が残っているために、療養所の外で暮らすことに不安を感じている人もいます。

プログラム.pdf

このシンポジウムは、今回で第21回と、回を重ねていますが、その目的は、「ハンセン病に対する正しい理解をシンポジウムを通して深め、差別や偏見がなく、すべての人が「ともに生きる」、より良い社会づくりに貢献すること」です。

本校生6名は、シンポジウムの第1部「高校生によるハンセン病回復者とそのご家族への聞き書き」の発表を行います。

6名は、「Sanoグローカルクラブ」のメンバーでもあり、高久先生から、やってみないかと声をかけられたとき、手を上げた人たちです。

1月末に、「ハンセン病の聞き書きプログラム」の講習を受け、両親と姉がハンセン病に感染し差別に苦しめられたという60代の男性を対象に、2月13日(金)と2月26日(金)、Zoomを使って2回のインタビューを行いました。それぞれ1時間半から2時間半かけて実施しました。インタビューは録画し、6人で手分けして、正確に文字に起こします。変換アプリを使えば、話言葉を文字に変換することも可能なのかもしれませんが、一言一言を聞き、そこにどんな思いが込められているかを感じながら、文字を打ち込むこと自体に価値があります。その内容をもとに、3月27日のシンポジウムで発表します。

Q1:なぜ、このプロジェクトに参加しようと思ったのですか?

→・参加すべき貴重な機会だと思って参加しました

・最初は軽い気持ちで、一緒にやってみるか、という気持ちでしたが、やってみて、その重要性に気がつきました。

・「聞き書き甲子園」というのがあり、聞き書きそのものに興味があったのがきっかけです。

・ハンセン病、という言葉は知っていましたが、あまりよくは知らなかったので、知的好奇心から始めました。

・自分は、女性問題という差別について研究していたので、差別という点で、共通するものがあるかもしれないと思い、参加しました。

・みんなに誘われた、というのが正直なところです。

*きっかけはちょっとしたことでもいいと思います。その結果、チャレンジしたことが大事です。

Q2:どのような話が印象的でしたか?

→・これまで、ハンセン病に関する間違った情報が、いかに広められてきたか、そして、そのことが訴訟の場で明らかになっていったこと。

・国のトップの判断で差別が生み出されていったこと

・自分が結婚するとき、家族がハンセン病であることを言えなかったこと。

・差別をした人には謝ってもらいたい、それで初めて救われる、という強い思い。

・訴訟に参加した人は500名くらいおり、訴訟の中で、やっと話す機会が与えられた。しかし、名前と顔を公表した人は10名程度であり、未だに差別が残っていること。

Q3:このプロジェクトに参加したことで、伝えたいことや学んだことは何?

→・上からの意見を鵜呑みにしないで、自分の頭で考えることが大事だということ。

・ハンセン病に関する正しい知識と人間が犯した過ち。

・過去から学べる人になりたい。

・本当に正しいかどうかを知るためには、批判的な思考力が大切だということ。

・周りに流されない、鵜呑みにしないために必要なことは何かということ。

・誰もが心の中に辛いことや嫌なことがあると思うが、そのことを聞いてくれる人がいることが大切だと思う。また、自分もそれを受け止められる人間になりたい。

*プロジェクトは、まだ途中ですが、すでに多くのことを感じたり、学んだりしているようです。3月27日の発表に向けて、頑張ってください。

PS 3月9日(水)放課後、3月27日の発表の内容や役割分担を相談していました。

身近な風景 ~桜の開花予想

3月5日(土)、この春一番の暖かさでした。もしかしたら、桜も開花?と思って、調べてみましたが、まだまだつぼみでした。東京の桜の開花予測は3月20日頃、ということですが、佐野の開花、一番乗りをウォッチングしたいと思います。

駐車場付近の桜の枝です。

職員室前の梅は、だいぶ見頃を迎えています。

梅の木の足下に咲いているホトケノザもよく見ると、複雑な造形をしています。

日向の空き地(格技場の南側)では、ナズナが満開です。

【中1】総合発表会「2030年までにできること」

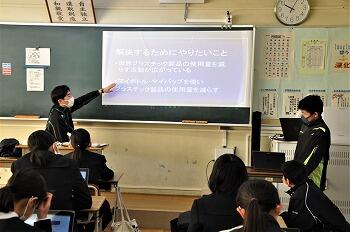

3月3日(木)2限目、中学1年生の各教室では、3月22日(火)にオンラインで行われる「総合的な学習の時間」の研究発表のリハーサルを行っていました。

中学1年生は、これまで、SDGsについて調べてきましたが、今回の発表会は「生徒それぞれが住んでいる地域の環境問題の課題を、2030年までに解決する」ために、自分たちでどんなことができるかを研究しています。

<1組>

<2組>

<3組>

*自分たちで研究を進め、プレゼンも普通にできるようになってきました。1年間の成長を感じています。保護者の皆様、「オンライン発表会」お楽しみに!

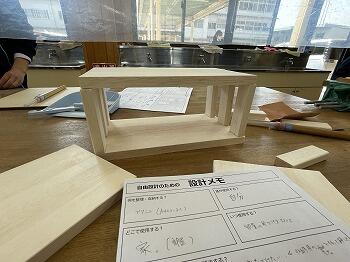

【中1】「技術」の授業見学(粂谷先生)

3月3日(木)4限目、中学1年1組の「技術」の授業(粂谷先生)を見学しました。

単元は「材料と加工の技術による問題解決」ということで、日常の生活の場面で、こういう物があるといい、というニーズをまず考えます。そこで、どんな形状だと、その課題を解決できるか、という視点から、木工作品を自分で設計して、作品を制作します。

単元は「材料と加工の技術による問題解決」ということで、日常の生活の場面で、こういう物があるといい、というニーズをまず考えます。そこで、どんな形状だと、その課題を解決できるか、という視点から、木工作品を自分で設計して、作品を制作します。

一人一人、全部違った物を制作しています。

完成した人は、自分が制作した作品の説明文を入力しています。

皆さん、だいぶ、完成に近づいているようです。

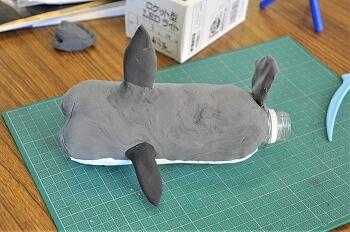

【中1】「美術」の授業見学(梅澤先生)

3月3日(木)4限目、中学1年3組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。ペットボトルと紙粘土を使った「ランプシェード」を作っていました。

1年1組と2組は、ほぼでき上がっていました。

1年1組と2組は、ほぼでき上がっていました。

皆さん、楽しそうに作っていました。

「いなずま」です。

「くじら」です。

美術室に展示してある「1年1組」の作品です。

同じく、「1年2組」の作品です。

*それぞれ独創的で楽しい作品ばかりですね。実際に、暗闇で点灯するとどんなふうに

見えるのか、楽しみです。

【中3】高校へのアプローチ

3月3日(木)、来年度、佐高に進学する中学3年生を対象に、数学、国語、英語の高校の先生による特別授業が行われました。高校での授業は、中学とはこんなところが違ってきますよ、ということが分かるよう、「高校へのアプローチ」と題して、ガイダンスや模擬授業を実施しました。

数学、国語、英語の3教科の授業を3年1組から3組まで、1時間ずつ、ローテーションで受講しました。

<数学:松井先生>

数学は、主観の入らない客観的・論理的な学問であり、その考え方は、これからの社会課題の解決にも不可欠であることなど、数学を学ぶ意義についても、やさしく説明してくれました。また、中学校で学んだ数学が、高校での基礎にもなっているので、中学の数学を確かなものにしておくことを、今のうちにやって欲しい、というお話がありました。生徒たちは、いままでやってきたこととつながっていることがよく分かったようでした。

<国語:青山先生>

万葉集を題材に、高校での国語ではどのように学んでいくのかを説明しました。国語では、なんとなくこうなんじゃないか、と答えを出すのではなく、論理的に考えて答えを導くことができる、という具体的な話があり、生徒たちはとても納得していました。この授業を受けて安心したという声を何人もの生徒から聞きました。

<英語:木村先生>

木村先生の授業では、シェイクスピアの作品に出てくるものを、図で表してみると、物語を理解しやすくなる体験をしました。また、鍵となる単語(Parrot)の意味が分かることで、物語が一気に見えてくることから、単語を覚えることの重要性を学びました。グループワークなどは中高共通なので、スムーズに授業を体験していました。

*「高校へのアプローチ」は、中高一貫である本校ならではの取組です。今から、高校生になることを意識して、貴重な時間を使いましょう。

生徒の皆さんは、高校入試関係で、3月4日(金)から3月8日(火)までの5連休になりますので、しっかり学習をしてください。

身近な風景 ~卒業式の生け花

3月1日(火)に実施された「卒業式」で飾られた生け花が、正面玄関に飾られています。花の名前は分かりませんが、生け花では、桃や桜が見頃を迎えていました。

桃の花?でしょうか

桜の花のようです。

他にも、こんな花が咲いていました。

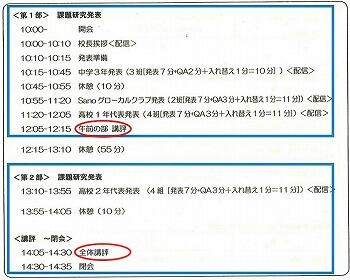

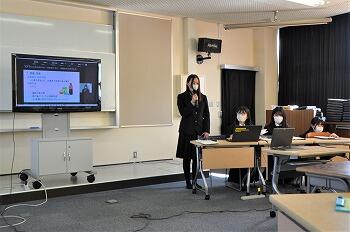

【中高】Sano グローカル課題研究成果発表会

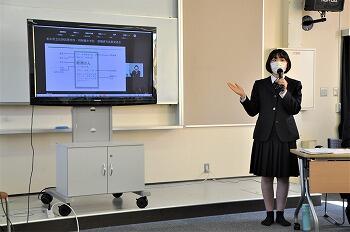

3月2日(水)10:00~14:35、「令和3年度 Sano グローカル課題研究成果発表会」を開催しました。感染症対策として、英語演習室からZoomを使って、中3、高1、高2の各教室に配信しました。

司会は、片柳賀那さん(高2年3組)と武藤玲矩君(高2年2組)です。

本日の日程です。

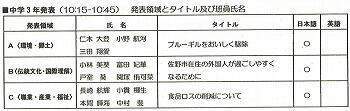

まずは、中学3年の代表班の発表です。

<中3:A 「ブルーギルをおいしく駆除」>

会場の高校1年生から、質問がありました。

きちんと答えることが出来ました。

<中3:B 「佐野市在住の外国人が過ごしやすくなるために」>

高校1年の教室から、Zoomで質問がありました。

質問者の納得のいく回答ができていました。

<中3:C 「食品ロスの削減について」>

ドギーバックの説明が分かりやすかったです。

高校1年の教室からの質問にも答えていました。

続いて、Sanoグローカルクラブの発表です。

<SG:① 「幼児教育の改善による男女差別の撤廃」>

会場から質問がありました。

高2の教室からも質問がありました。

いずれも、なるほどと思える回答ができていました。

<SG:② 「The method to maintain our health in the COVID-19 pandemic

~Forewarned is forearmed ~」>

体操の実演をしています。

高校2年の教室からの質問に答えていました。

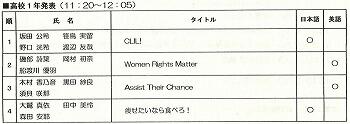

次は、高校1年の発表です。

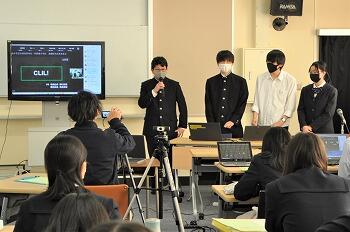

<高1:① 「CLIL!」>

CLILは初めて聞く言葉でしたが、この班は、英語で他教科の授業をすることで、英語力が高まるかどうかを実証実験していました。

質問にも答えていました。

<高1:② 「Women Rights Matter」>

会場の中学生から質問がありました。

質問にもわかりやすく丁寧に答えていました。

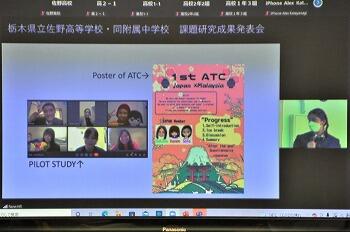

<高1:③ 「Assist Their Chance 」>

発表に中で、ATCという企画を提案していました。それに対する質問もありましたが、その趣旨をうまく伝えることができていました。

<高1:④ 「痩せたいなら食べろ!」>

自分たちを被験者としてダイエット効果を確かめました。

研究の将来構想に関する質問もありました。

各教室では、こんなふうに参加していました。

以上で、午前の部は終了しました。

ここから、午後の部です。高校2年生の4班の発表があります。

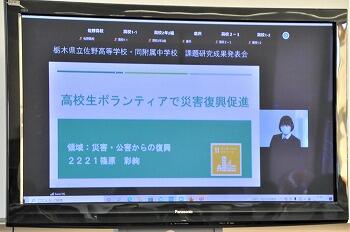

<高2:① 「高校生ボランティアで災害復興促進」>

これまでの取組の経緯などを丁寧に説明してくれたので、やろうとしていることが明確に伝わってきました。

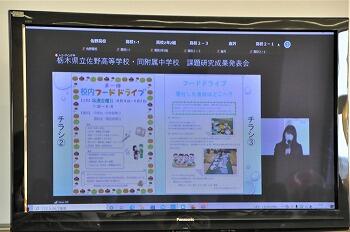

<高2:② 「もったいない」が子どもの笑顔をつくる>

校内フードドライブについて、実証実験を行いました。

<高2:③ 「透鏡(レンズ)越しのとちぎ ~イラストを用いた栃木県の宣伝について~>

実際に、佐野市の担当課とも相談していました。

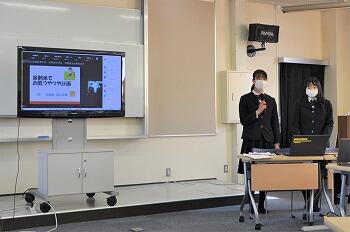

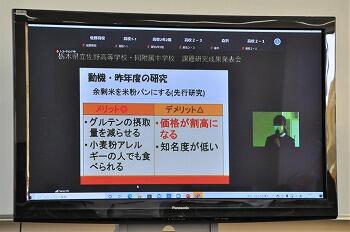

<高2:④ 「余剰米でお肌つやつや計画」>

昨年度の研究を発展させています。

以上で、予定されていた発表はすべて終了です。

最後に、全体を通して、本校の「グローカル教育統括アドバイザー」の大学の先生から、講評がありました。まずは、宇都宮大学副学長 松金公正教授です。

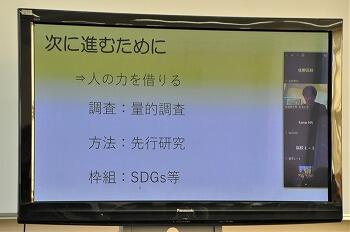

松金先生からは、とてもよく頑張ったことを評価していただきました。そして、「次に進むために」として、具体的なアドバイスをいただきました。

①「人の力をかりる」→先輩や国、論文など、自分たちではない誰かがやっていることを最大限に活用する。

②量的な調査を心がける。→信用できるか、使う事ができるか、などを考慮する。

③先行研究の活用 →先行研究からは、ディスカッションの仕方や分析や整理の仕方なども参考にする。

④枠組み →SDGsに触れてはいるが、生かし切れていない。17の目標だけでなく、さらにその下にある169のターゲット、232の指標に落とし込めると、何をやればいいかが見えてくる。

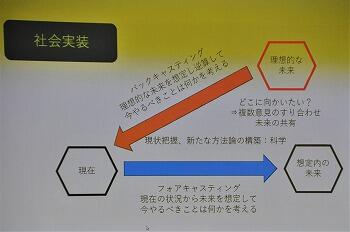

「社会実装」という考え方を取り入れると、理想的な未来を考えることができる。

続いて、東京海洋大学の小松俊明教授です。

小松先生からは、今、君たちはとても素晴らしい体験をしている、しかし、この瞬間、ウクライナでは学ぶことすら許されない子どもたちがいることを忘れてはならない。こうした学びができる幸せを改めて感じて欲しい、という言葉がありました。

世界中を飛び回っている小松先生は、より現実的な問題として、悲しみを感じていることが伝わってきました。その上で、とても素晴らしい発表であったが、以下の点に留意するともっとよくなるというお話をいただきました。

①タイトルの付け方を工夫しよう →わかりやすいタイトルに!

②大人の力を借りよう →学校の先生はその分野の専門家ではないがファシリテーターではあるので、早い段階で自分からアドバイスしてもらおう。そうすれば、もっとよくなる。

③どうすれば実現できるか →課題研究では、現状分析が9割、その先のことが1割、というケースが多かったが、その割合が逆になるのが理想。どうすれば理想を実現できるかを考える事に時間をかけられるようにしよう。

④英語での発表 →英語で発表する場合は、どうすれば英語でも多くの人に理解してもらえるか、工夫が必要。英語で発表したということで満足してはいけない。伝える、という意味を考えて欲しい。

⑤大人の思い込みや固定観念を打破する、という発想はとても良い。

などのアドバイスをいただきました。

かなりキツイことを言われたように受け止めた人もいたと思いますが、小松先生はSGH以前から皆さんの活動を見てアドバイスしてくれていました。これまでの成果発表会で、他の講評者がどんなに厳しいことを言った時でも、小松先生は、生徒の良さを見出し、温かい言葉で励ましてくれていました。その時は、自分たちもまだまだだということはわかっていても、そう言っていただけるとなぜかほっとしました。

今回の成果発表会は、とても良い研究になったと思えるものがたくさんありました。一方、継続研究ならもっと深められたはず、彼らならこんなもんじゃないはず、と感じたものもありました。

今回、小松先生が、皆さんがとても頑張ったことは十分認めた上で、さらなる要求を述べられたことは、生徒の皆さんのレベルが「高校生だから、これくらいでいいか」ですましてはいけない、ということを感じたのではないかと思いました。研究者として、大学生や大人に対するのと同じように、こうしたらもっとよくなる、というアドバイスをしなければ失礼だと思ってくれた結果なのではないかと思います。

個人的に、小松先生とは長いつきあいではありますが、ようやく、中学生、高校生であっても、本当に伝えなければならないことをストレートに伝えた方がいい、と思ってもらえるところまで生徒たちは成長し、かつ、自分の身内のように感じててくれているんだなあ、としみじみ感じました。

皆さんも、自分の親からはいろいろ厳しいことを言われたりしますよね。今回、ストレートにアドバイスを言ってもらえたことに、大きな意味を見出してほしいと思います。

今日の代表班の発表は、本当に素晴らしい内容だったと思います。

長い一日でしたが、学ぶものがたくさんありました。

探究することは、これから生きていく様々な場面で必要になってきます。そうした資質・能力を身につけるためのトレーニングの場としても、課題研究に取り組むことには大きなメリットがあります。また、先輩たちの中には、課題研究を通して、将来の職業や、挑戦したいこと、自分がやるべきことが見えてきた人もたくさんいます。

こうしたことに意識して取り組むことで、本校の「Sanoグローカル構想」が目指している「探究力」と「人間力」を身につけることを願っています。

【中3】アメリカの学生との国際交流会

2月28日(月)8:15~9:30、中学3年生の有志生徒22名が、コンピュータ室で、アメリカ(カリフォルニア州、ウィスコンシン州、ノースカロライナ州)の中学生・高校生・大学生、計17名と、国際交流会を行いました。

今回の国際交流会は「佐野市国際交流協会」の主催で、アメリカ(カリフォルニア州、ウィスコンシン州、ノースカロライナ州)で、日本語を学習している中学生・高校生・大学生17名と、交流を希望する附属中3年生の有志生徒22名によって、行われました。

国際交流のセッションは、全部で4つ(各15分)ありました。グループごとに、ブレイクアウトルームで会話します。

セッション1:英語のみ

セッション2:日本語のみ

終了後にグループの再編成あり

セッション3:英語のみ

セッション4:日本語のみ

会話のトピックは、

・アメリカと日本の学校生活の様子

・アメリカと日本の文化、等についてです。

*時間はあっという間に、過ぎて行ったようです。参加した生徒の感想をいくつか紹介します。

→・生まれて初めての「英語日本語交流会」だったので緊張していましたが、各グループセッションを通して、楽しい思い出となりました。会話の途中で沈黙があると自分の英語力のなさを残念に思いましたが、「もっと英語が話せるようになりたい!」という目標を見つけることができました。

→・最初は何を話せばよいか緊張していましたが、いざ始まると、みんな優しく積極的に話してくださり、時間が過ぎるのがあっという間でした。バリバリの英語かと思ったら、向こうの学生さんはジェスチャーなどを交えて、ゆっくりわかりやすく話してくれたり、外の景色をみせてくれたり、とても楽しく話すことができました。日本の「うどん」を知っていたり、お寿司や納豆が好きだと話していたことにも驚きました。

→・英語のセッションでは、相手がリードしてくれ、こちらが間違った文法で話してしまっても笑顔で頷いてくれました。一方、日本語のセッションでは、私たちが進んで話しかけることができました。あっという間の15分間で、チーム替えがすごく悲しく感じました。

身近な風景 ~花の蜜を好む鳥たち

2月26日(土)16時頃、校門近くにある満開の「枝垂れ梅」に鳥たちが群れていました。鳥は2種類いて、梅の花の蜜を吸っているようでした。

スズメより少し小さく、目のまわりが白い「メジロ」(写真、上の段2つ)と

スズメより一回り大きな「ヒヨドリ」(写真、下の段2つ)でした。

スズメより少し小さく、目のまわりが白い「メジロ」(写真、上の段2つ)と

スズメより一回り大きな「ヒヨドリ」(写真、下の段2つ)でした。

メジロ

3羽ほどが飛び交ってました。

ヒヨドリ

こちらも2~3羽がやってきています。仲間と会話するように、よく鳴いています。

鳥たちにとって、校門前の枝垂れ梅は、大好きな花の蜜がいくらでも食べられる魅力的な場所なのでしょう。近くに寄っても逃げることなく、夢中になって蜜を吸っていました。

【中3】「英語」の授業見学(廣瀬先生、クロイ先生)

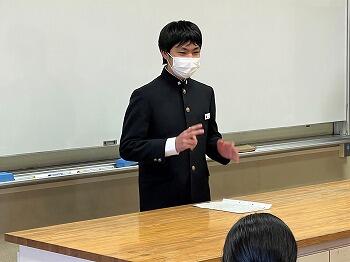

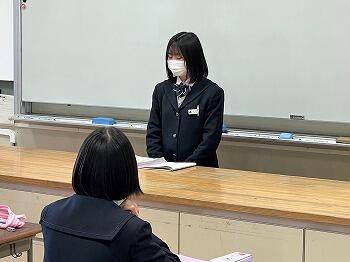

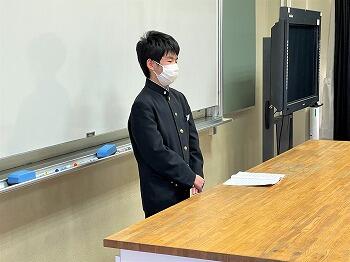

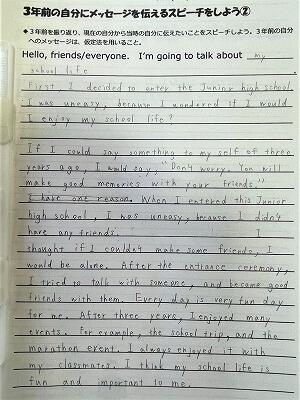

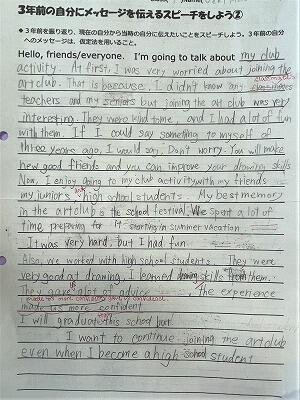

2月24日(木)7限目、中学3年3組(2分割のうちの一つ)の「英語」の授業(廣瀬先生、クロイ先生)を見学しました。「3年前の自分にメッセージを伝えるスピーチをしよう」という授業でした。スピーチに対するクロイ先生との質疑応答があり、パフォーマンステストとして評価を受けました。

一人の発表時間は、クロイ先生との質疑応答の時間を含めて、2分30秒です。それを過ぎるとアラームが鳴ります。かなり緊張しますが、誰一人として恥ずかしがらずに、堂々とスピーチしていました。

生徒は、各自、以下のような原稿を作成し、先生に文法等の添削をしてもらっています。生徒の中には、ほぼ暗記してスピーチする者もいました。

皆さん、とても素晴らしい出来映えでした。最後に、お互いの発表に拍手を送りました。3学年主任の栗原先生によると「中3でこれだけのスピーチができる生徒はそうはいない」ということでした。

中3生は、3月9日から11日にかけて、校内で「イングリッシュキャンプ」が行われますが、その中で、このスピーチの本番が予定されています。中3生の保護者の皆様には、オンラインで配信する予定ですので、楽しみにしていてください。

【中3】「理科」の授業見学(中村先生)

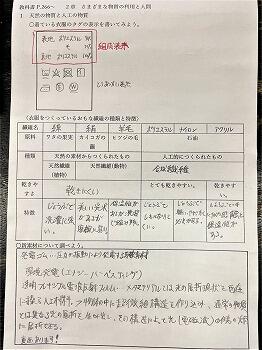

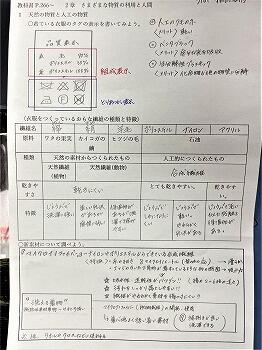

2月24日(木)4限目、中学3年1組の「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。単元は、理科の教科書の最後となる「環境 ~自然と人間」の第2章「様々な物質の利用と人間」です。授業では、班ごとに、どのような「新素材」があるかをネットで検索し、調べたことを発表していました。

班の中で、各自が調べた新素材についての発表が終わると、中村先生から指名された3つの班が、代表で発表しました。

3人とも、わかりやすく、説得力のある説明をしてくれました。

プリントの一番下の部分に、調べたことをメモしています。

プリントも分かりやすくまとめられています。

中3生の理科の授業は、いよいよ大詰めです。このあと、高校入試やイングリッシュキャンプがありますので、理科は、あと数時間となってきました。これまで通り、最後まで、しっかり頑張りましょう。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

8

6

8

3