文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

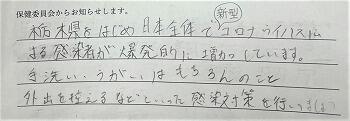

【中学】保健委員のお昼の放送

1月27日(木)、今日の保健委員のお昼の放送は、中学1年1組の田名網航太君です。しっかりした口調で、自分で考えた言葉を伝えてくれました。

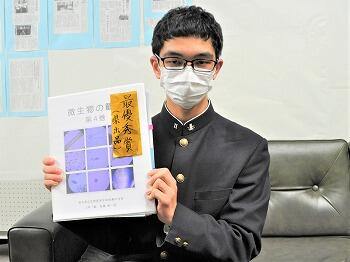

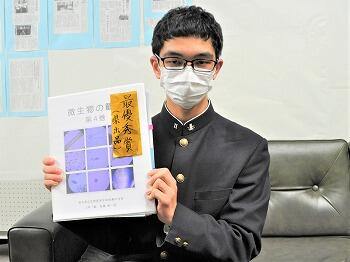

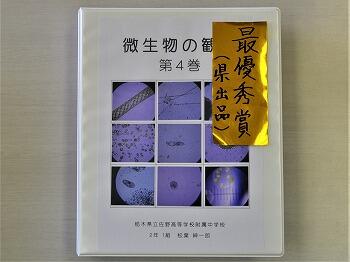

【中2】「佐野市理科研究展覧会」最優秀賞②

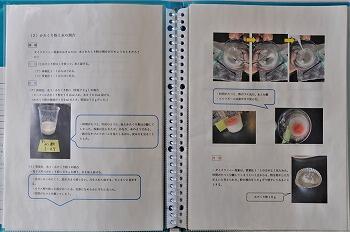

中学2年生の部で「第17回佐野市理科研究展覧会」最優秀賞(県出品)を受賞した松葉紳一郎君の作品について紹介します。研究題目は「微生物の観察 第4巻」です。

この研究は、松葉君の継続研究の5年目になります。小学4年生の時に、自宅の庭のバケツに溜まっていた水の微生物の観察をしたのがきっかけで、微生物への興味関心が広がり、研究もどんどんシンカしてきました。これまでにまとめた研究の成果は、以下の通りです。

向かって右から、微生物の観察「第1巻」(小5の時にまとめました)、真ん中の3冊が「第2巻」(小6)、左側が「第3巻」(中1)、そして、手に持っているのが「第4巻」(中2)です。第2巻までは手書きでしたが、第3巻からは、パソコンで作成しているので、コンパクトになっています。

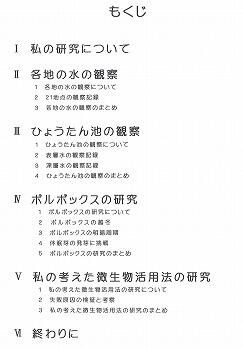

今回の「第4巻」の全貌を紹介するのは、かなり困難です。本文が172ページあり、読むだけでも2時間くらいはかかりました。とりあえず、研究の概要のみを紹介することにします。研究論文は以下のような構成になっています。

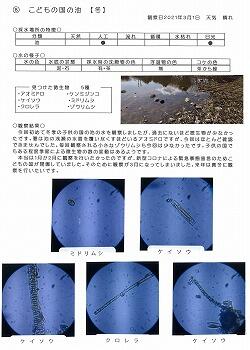

「各地の水の観察」では、県内の21地点から水を採取し、そこに生息している微生物の種類などを観察しています。これは、5年前から続いていることで、松葉君の研究の原点と言えるものです。いつか新種を発見したいという夢があります。以下のページのように、採取地点ごとにまとめられています。

「ひょうたん池の観察」では、松葉君の母校である旧三好小学校にある「ひょうたん池」にいる微生物の観察を5年間続けています。三好小学校は、松葉君の卒業とともに廃校になってしまいましたが、今も管理されているので、毎月1回、「ひょうたん池」で「定点観察」をしています。季節による周期的な変化などが見えてきます。

今回の観察では、ネンジュモという微生物の発生する量が年によって変動することに興味を持ち、気温などの気象との関係について考察しています。

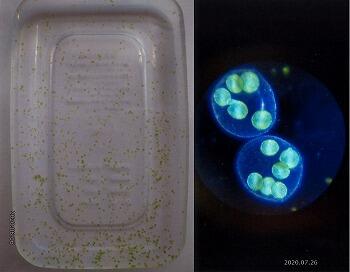

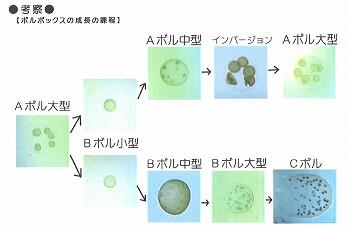

「ボルボックスの研究」は、今回の研究の中核を成すものです。昨年度の研究で、初めて発見・培養し、その生活史について解明しました。今回は、「ボルボックスの越冬」、「最適な明暗周期」、「休眠芽の発芽」などに挑戦しました。

まず、「越冬」については、自然状態ではありえないことですが、一定以上の水温を保つことで、冬でも増殖することがわかり、越冬させることが可能となりました。(→成功しました)

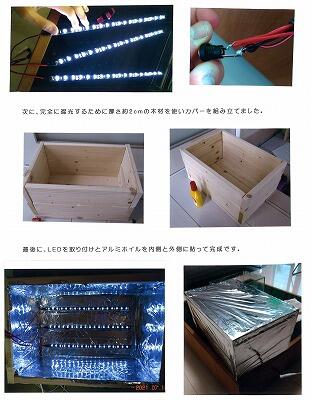

2番目の「明暗周期」については、人工的な明暗周期を作るため、本格的な「LED照明装置」を自作しました。約3か月にわたって、明暗12時間ずつの周期を作り、増殖するかどうかを調査しました。(今回は、結論が出ませんでした。)

「休眠芽の発芽」については、ボルボックスは冬、気温が低いと休眠芽を残して死んでしまいますが、春になると再び、休眠芽から発芽して、ボルボックスの姿になります。自然の状態では、休眠芽は発芽しているのですが、人工的に発芽させることが出来るか、つまり、人工発芽に挑戦しました。(休眠芽を発芽させることはできませんでした。なかなか難しそうです。)このテーマは、来年度の大きな柱になるそうです。

最後の「微生物活用法」については、微生物を植物の肥料として活用できないかを昨年度からの継続研究で、様々な検証実験を行いました。

以上のように、膨大なデータによる研究です。松葉君の研究の素晴らしいところはたくさんありますが、特筆すべきは以下の3点です。

(1)微生物を観察しているうちに、疑問点(謎)が湧いてきて、それを解明するために、自分で文献を調べ、仮説を立てて実証していることです。まさに、研究者がやるべきことを当たり前のようにやっていることです。

(2)長期間にわたる継続的な観察と仮説を証明するための短期的な実験を並列して進めることが出来ることです。これは、自然を観察する際に、何年間かの大きな時間の流れと、数か月の比較的短い時間の流れを両方使い分けることが出来るということで、研究者としての懐の深さに繋がると思います。

(3)研究に没頭すると周りが見えなくなる、という人も多いと思いますが、松葉君は、自分が研究を続けられるのは、家族や周囲の人たちが理解し支えてくれていることを自覚・感謝しており、自分だけで突っ走ることはしないことです。研究は大切ですが、世の中にはそれ以上に大切なものがあることを知っており、人間として素晴らしいと思います。

*今後の課題としては、一度、大学の専門家の指導を受けた方がいいと思います。(一緒に考えてみましょう。)

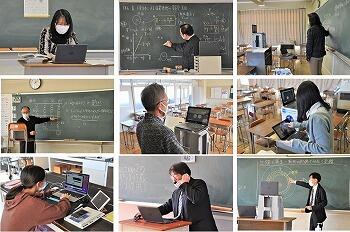

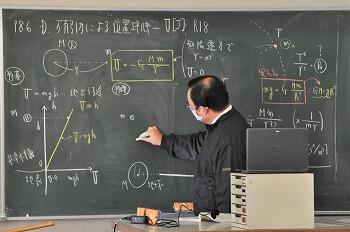

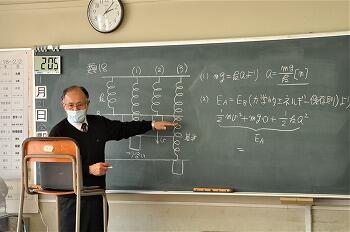

【高校】オンライン授業配信①

本校では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、高1と高2については、今週いっぱい(28日まで)、学年閉鎖をしています。その間、全クラスで時間割通り(実技科目は除く)、「オンライン授業配信」をしています。

先生によって、やり方はそれぞれですが、黒板を使って、生徒に語りかける授業をしていたり、チームスで2人組にしてペアワークを取り入れたり、パワーポイントの画面を共有して授業をしたりしています。それぞれに工夫して授業を行っています。

【中学】保健委員のお昼の放送

1月26日(水)、今日の保健委員のお昼の放送は、中学2年3組の的場康気君です。

感染拡大防止に向けて、自分で考えた言葉で伝えてくれました。

感染拡大防止に向けて、自分で考えた言葉で伝えてくれました。

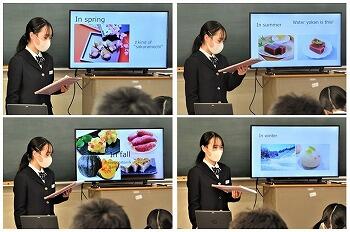

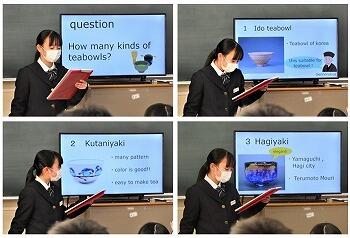

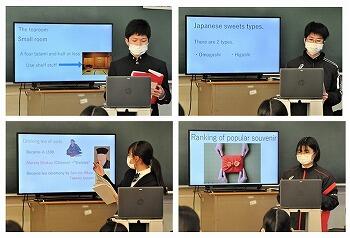

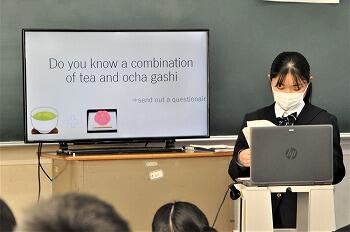

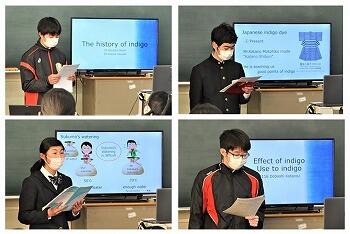

【中2】オンライン授業参観 ~伝統文化を世界に発信②~

1月25日(火)3・4限目、昨日に引き続き、中学2年1組で、オンライン授業参観がありました。

「Let's introduce our traditional culture to the world (~伝統文化を世界へ発信しよう~)」というタイトルの下、各班で英語での発表を行いました。 4時間目のみ見学しましたが、内容を少し詳しく紹介します。

この班は、「茶道」に関する発表です。

「Let's introduce our traditional culture to the world (~伝統文化を世界へ発信しよう~)」というタイトルの下、各班で英語での発表を行いました。 4時間目のみ見学しましたが、内容を少し詳しく紹介します。

この班は、「茶道」に関する発表です。

茶道をテーマにしている班はたくさんありますが、それぞれ伝えたい内容は違っています。例えば、四季のお茶菓子について発表する生徒もいました。

また、茶碗について発表する生徒もいます。

同じ「茶道」がテーマでも伝えたい内容は、それぞれ違っています。次の班も「茶道」でしたが、切り口は違います。

さらに、同じお茶菓子がテーマでも、クイズ形式で発表する生徒もいます。

「藍」をテーマにした班もありました

こうして、全ての班の発表が終わりました。生徒たちは皆、自信を持って堂々と発表していました。伝統文化を世界に発信、を目標に真摯に取り組んできた成果が発揮できたと思います。素晴らしかったです。

最後は、先生方の講評を聞き、大成功の内に終了しました。生徒の皆さんの成長を実感しました。

中学2年1組の保護者の皆さん、オンライン授業参観に参加してくださり、ありがとうございました。

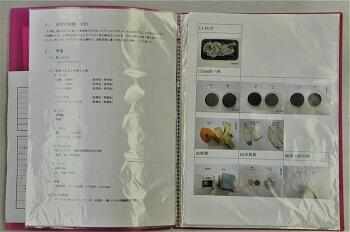

【中3】「佐野市理科研究展覧会」最優秀賞①

中学3年生の部で「第17回佐野市理科研究展覧会」最優秀賞(県出品)を受賞した相田潤乃さんの作品について紹介します。研究題目は「臭いをなくす ~身近なもので消臭実験~Part2」です。

向かって左手に持っているのが、中1での「part 1」、右手に持っているのが、今回の「part 2」です。

向かって左手に持っているのが、中1での「part 1」、右手に持っているのが、今回の「part 2」です。

2年前のPart1と今回のPart2は、2つセットで完結するいわば「姉妹編」の関係にあります。相田さんは、中学のラグビー部に所属していましたが、2年前にラグビー部が、ある企業と消臭に関する共同開発を行ったことがきっかけで、自分にも身近なもので、部活後のTシャツやスパイクを消臭できないかと考えて始めたのが、Part1の実験です。

さて、相田さんの研究には、素晴らしいと感心した点が3つありました。

(1)研究のデザインが明確。

Part1では、アルカリ性の食品(納豆)の臭いの消臭効果について探究しました。

Part2では、酸性の食品(エビ)の臭いの消臭効果について探究しています。

つまり、2つ合わせると、アルカリ性と酸性の食品の臭いを網羅できることになります。

そして、消臭効果のある物質については、Part1とPart2で共通するもので調べています。

→ 緑茶、コーヒー粉末、新聞紙、和紙、銅(10円玉)、アルミニウム(1円玉)、焼ミョウバン、重曹、素焼き鉢、炭です。それに、今回はミカンやグレープフルーツの皮が加わりました。

つまり、Part1とPart2の結果を同じ土俵で比較することが出来ます。

(2)臭いを客観的に数値化

消臭効果とは、最初の臭いがどれだけ少なくなったかを示していますが、人間の嗅覚は同じ匂いを嗅いでいると、だんだん慣れてきて、あまり感じなくなります。つまり、人間の感覚で消臭効果を示そうとしても、あまり正確ではありません。そこで、相田さんは、「ニオイセンサー」という機械を使って、数値化しています。

この機械の先端を臭いの元が入ったタッパーに差し込むと、取り入れた空気中の臭いを数値で表示されます。この機械はかなり正確で再現性があり、人間の感覚とも相関があります。つまり、人間が臭いと感じる場合は、数値も高くなっています。この機械を活用したことが大きな勝因でしょう。

ちなみに、この機械は買うと30万以上する高価な代物ですが、家族の協力により、数日間だけレンタルしてもらい、その期間中に(3日間程度)一気に実験を行っています。

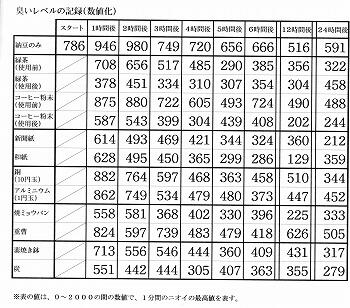

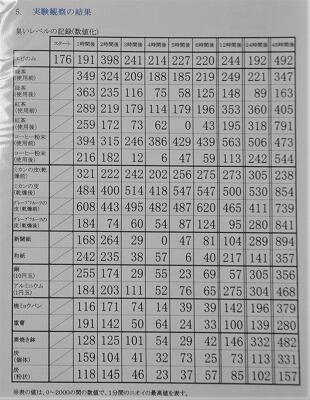

その結果、このような結果が得られました。一番上の列の数字は、臭いの元(Part1は納豆、Part2はエビ)を放置しておいた数値です。つまり、これが消臭効果の対照実験となります。

<part1>

<Part2>

なお、Part1では、クーラーが入ってない状態(30℃以上)で実験したので、条件を揃えるため、Part2でも、わざと、クーラーを入れない状態(30℃以上)で実験したそうです。比較するために条件をできるだけ同じになるようにしているところは、さすがです。苦労した甲斐があったと思います。

(3)グラフ化すると結果が一目瞭然

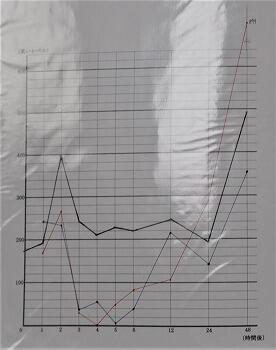

相田さんは、上のPart2の表の数値をこんなふうにグラフ化しています。

このグラフは、新聞紙(赤線)と和紙(青線)の消臭効果を対照実験(太線、放置エビ)と比較して表示しています。つまり、太線よりも下にあれば、臭いの数値が低いので消臭効果があることがわかります。このようなわかりやすいグラフで結果を表しているところが、とても素晴らしいです。

ちなみに、Part1でも同じようにグラフ化しています。臭いの元は納豆(アルカリ食品)で、太線が対照実験(放置納豆)で、赤線が新聞紙、青線が和紙を表しています。

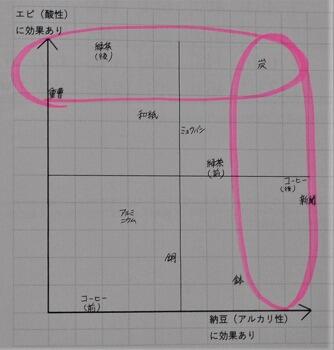

Part1とPart2の結果を組み合わせると、臭いを吸収する物質が、どのような臭いをよく吸収するかがわかってきます。

これによると、炭は、納豆(アルカリ性)、エビ(酸性)、どちらの臭いも最もよく吸収することがわかります。おそらく、最終的に、この相関図を作る、という目標があったので、材料や方法をPart1とPart2でそろえたのではないかと思います。

Part1とPart2の結果が合わさってグラフが完成する。実に美しい研究です。

それを可能にした研究のデザインが優れていたことに尽きると思います。お見事です。

相田さん、明らかに「才能あり」です。おそらく、その才能は理科研究だけにとどまることはないでしょう。

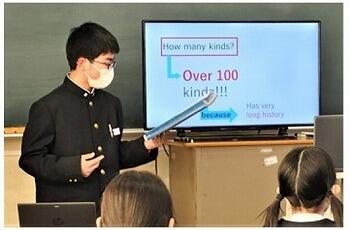

【中2】オンライン授業参観 ~伝統文化を世界に発信~

1月24日(月)、中学2年3組の「CTP」の授業参観がオンラインで行われました。2年生がこれまでに本校の教育活動の中で学んだ「伝統文化」(茶道・華道・藍染め・百人一首・歌舞伎・能)について、班ごとにテーマを決めて、英語でプレゼンしました。

今回の企画は

「Let's introduce our traditional culture to the world」

~ 伝統文化を世界へ発信しよう! ~ です。

実際に、「世界に向けて発表する」わけではありませんが、英語を使っての発表に挑戦しました。

*生徒が興味を持ったテーマごとにグループをつくり、その中で、個々が発表する内容を分担しました。短期間での準備でしたが、どの班もよく考えて英文を作り、発表していました。英語でのプレゼンは初めての人がほとんどだと思いますが、皆、一生懸命発表していました。同じテーマでも、発表者によって視点が異なり、聞いていて、なるほどと思える楽しい発表でした。

【中学】「第17回佐野市理科研究展覧会」の結果

1月21日(金)、「第17回佐野市理科研究展覧会」の審査が行われ、中学1年生の磯部碧唯さん、中学2年生の松葉紳一郎君、中学3年生の相田潤乃さんが、最優秀賞となりました。また、中2の松葉君と中3の相田さんの作品は、県大会出品となりました。おめでとうございます。なお、新型コロナ感染症拡大の影響で、作品の展示等はありませんでした。

本校から出品した作品の概要を紹介します。

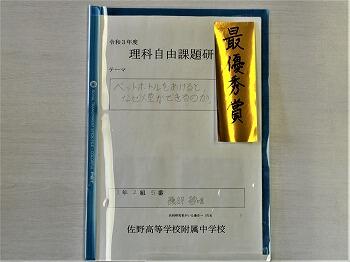

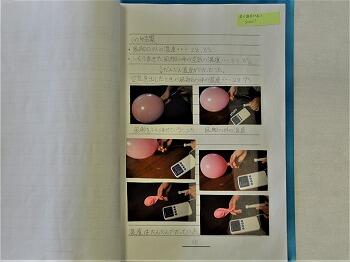

<1年生>

(1)磯部碧唯さん → 最優秀賞

・題名「ペットボトルをあけると、なぜ煙ができるのか」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「ペットボトルのふたを開けるときにできる煙?に着目して研究をすすめている。煙ができやすい飲料の種類を特定したり、ふたを開けたときの質量や温度の変化を計測したりしながら、実験を繰り返し行い、考察を深めている。資料も写真や表を有効に配置してわかりやすくまとめられている。」

(2)大山汐音さん → 優秀賞

・題名「石鹸の研究」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「世界の人口の約40%の人が、石鹸で手を洗うことができない状況であることを知り、身近なものを利用して洗浄や虫除けが期待される石鹸が作れないか研究をしている。様々なハーブやアルカリ性物質等を組み合わせ、繰り返し比較して検証している。資料や写真・表を有効に配置してわかりやすくまとめられている。」

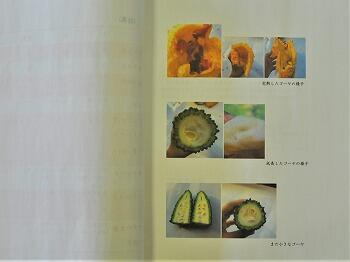

(3)池田清子さん → 優良賞

・題名「これって一体何者!? ~野菜の中にある「わた」について~」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「ゴーヤやピーマンなど身近にある野菜の「わた」に着目した研究である。4種類の野菜のわたを様々な観点から比較し、その特徴をとらえている。また、果実の成長と胚珠の変化とわたの変化について、わたの役割などの仮説を立て、観察と実験を通して、考察を深めている。DNAの抽出にも挑戦している。」

<2年生>

(1)松葉紳一郎君 → 最優秀賞(県大会へ出品)

・題名「微生物の研究 第4巻」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「5年目の継続研究である。21地点の継続的な観察に加え、今回は「微生物と環境の関係」についての研究に力を入れている。個体数の変化と気象との関係や除草剤の影響などについて考察されている。また、ボルボックスの越冬の研究や微生物の活用法など、高い探究心を持った研究になっている。」

(2)小倉千明さん → 優良賞

・題名「ダイラタンシー現象を探る」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「小学生の時に、科学クラブでダイラタンシー現象の実験を行った。その時生じた疑問を自ら解決すべく本研究を行った。現象が起こりやすい条件を明らかにするために、片栗粉や水の割合や落とす物体の種類の違いに着目して研究を行い、その条件を自分なりに導き出すことができた。」

(3)縫田夏帆さん → 優良賞

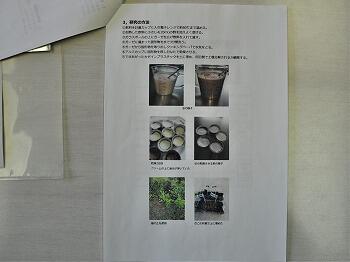

・題名「カゼインプラスチックの土壌分解」

(3)縫田夏帆さん → 優良賞

・題名「カゼインプラスチックの土壌分解」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「カゼインプラスティックという環境に優しいプラスティックの存在を知り、実際に作って土壌分解にかかる時間を調査した。条件をそろえて、牛乳・加工乳・乳飲料からカゼインプラスティックを作り、その特徴や土に埋めた日数による変化の様子を写真や表で分かりやすくまとめている。」

<3年生>

(1)相田潤乃さん → 最優秀賞(県大会出品)

・題名「臭いをなくす ~身近な物で消臭実験~Part2」

<3年生>

(1)相田潤乃さん → 最優秀賞(県大会出品)

・題名「臭いをなくす ~身近な物で消臭実験~Part2」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「中学1年時に行った消臭に関する研究の継続研究である。今回は、酸性食品の消臭に効果を発揮するものについて探ることにした。予想や仮設をしっかりと立てて実験を行っている。酸性食品に消臭効果を発揮するものについて、実験結果をもとに自分なりの見解を導き出すことができた作品である。」

(2)富田綾華・富田妃華 → 優秀賞

(2)富田綾華・富田妃華 → 優秀賞

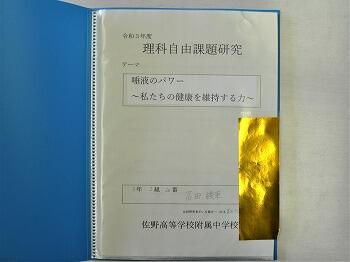

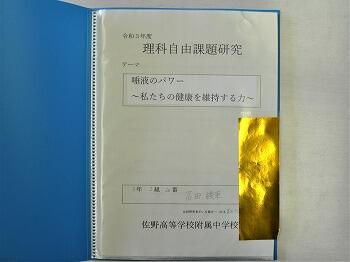

・題名「唾液のパワー ~私たちの健康を維持する力~」

・作品の概要と特徴(出品表より)

・作品の概要と特徴(出品表より)

「歯科医師の話から、虫歯にならないよう口腔内を清潔に保つために、唾液の働きが関与していることを知った。唾液の働きについて、刺激や咀嚼による分泌能や飲み物の種類による口腔内のphの変化を調べる事で明らかにしようと試みた作品である。」

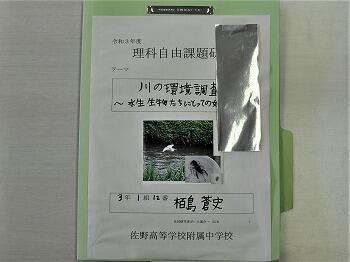

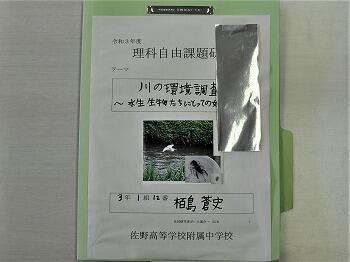

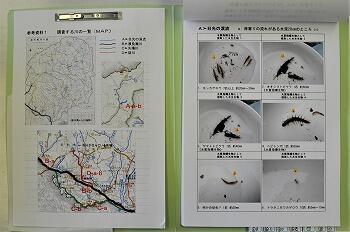

(3)栢島蒼史君 → 優良賞

(3)栢島蒼史君 → 優良賞

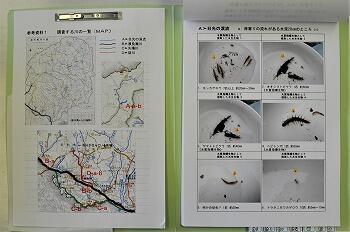

・題名「川の環境調査 ~水生生物たちにとっての好条件とは~」

・作品の概要と特徴(出品表より)

「県内4つの川について、そこに生息している水生生物の種類や水の性質などを調査し、水生生物が棲みやすい環境について自らの考えを導き出した。調査する川のphを測定したり、川の流れの速さを独自の方法で求めたりするなど、工夫して研究を進め、考察を深めることができた」

*明日からは、最優秀賞の作品について、本人から話を聞きながら紹介したいと思います。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオの卵嚢

1月16日(日)に、トウキョウサンショウウオの初産卵が観察されました。産卵直後の卵嚢はしわしわでしたが、徐々に水を吸収してパンパンになってきました。

このように膨らんでくるので、産卵直後であれば、その膨らみ具合から産卵日をあるていど推測することが出来ます。

このように膨らんでくるので、産卵直後であれば、その膨らみ具合から産卵日をあるていど推測することが出来ます。

1月16日(日)

1月17日(月)

1月18日(火)

1月19日(水)

おやおや、何かが映り込んでますね。

これは、仮面ライダー1号と2号と戦ったショッカーの改造人間『ザンジオー』です。「南アルプスの人喰いサンショウウオ」です。別名がエリート怪人のためか、襟元には蝶ネクタイのような、バランサーかエラ状の構造物があります。最大の武器は、口から吐く1万℃の火炎です。両生類なのにとんでもない武器をもってますね。しかし、なかなかよくできた造形です。まさに絵になる怪人です。トウキョウサンショウウオの産卵の応援に来たのでしょうか?ありがたいですが、間違っても火炎は吐かないでくださいね。

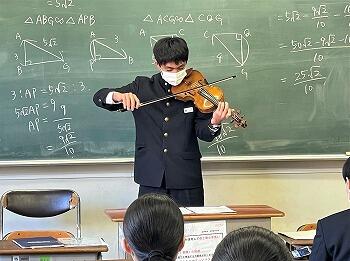

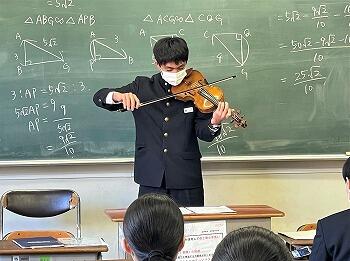

【中3】「シンカゼミ」での研究②

1月21日(金)昼休み、中学3年2組の教室で、上岡諒吾君(3組)によるヴァイオリンのミニコンサートが開かれました。曲名は、モンティ作曲「チャールダーシュ」でした。

背景の黒板の数式とヴァイオリンの音色が、なぜか違和感なく溶け合っていました。

背景の黒板の数式とヴァイオリンの音色が、なぜか違和感なく溶け合っていました。

上岡君は「シンカゼミ」の研究班(3組:上岡諒吾君、1組:山﨑厘太朗君、2組:武藤優和君)の一員で、「クラシック音楽」に関する研究をしています。クラシック音楽を生で聞いてもらうことで、リスナーはクラシック音楽をどのように受け止めているのかを研究しているようです。曲を聞いてもらった後に、アンケートに協力してもらっていました。

ところで、モンティの「チャールダーシュ」は4分間程度の小品とはいえ難曲です。皆さんが良く知っている、サラサーテの「チゴイネルワイゼン」のような感じの曲です。有名な演奏家のアンコールピースなどにも取り上げられている曲です。上岡君は、自信を持ってよどみなく演奏していましたので、おそらく小さい頃からヴァイオリンを習ってきたのでしょう。とても上手でした。

上岡君の演奏を聞いた生徒からは、

「生のクラシック演奏を聞いたのは初めてだったので、とても新鮮でした。」

「とても凄い演奏だと思いました。」

などの感想を聞くことが出来ました。

*この研究がどのようにまとめられるのか、とても楽しみです。

身近な風景 ~朝の月

1月21日(金)朝7:30 西の空には、白い月がくっきりと見えていました。

月がどこにあるか、わかりますか?

月がどこにあるか、わかりますか?

【中3】「シンカゼミ」での研究①

1月20日(木)昼休み、中学3年生の「シンカゼミ」の研究班の3名(1組:松尾夏奈さん、2組:山口桜佳さん、3組:山口桃佳さん)が校長室に来てくれ、研究内容について話してくれました。

(以下は、3人が話してくれた内容です。)

研究テーマは「水辺の生態系維持のために私たちができること」です。

3人は、身近な自然として、水辺の環境に注目し、渡良瀬川と秋山川でフィールドワークを行いました。実際に、2つの河川を歩ってみて、ごみがどのくらい捨てられているのか、水質はどうなのかに興味を持ちました。そこで、河川水を採取して水質を調べたり、ゴミ拾いをしたりしたそうです。

ゴミ拾いでは、家庭用の大きなゴミ袋がペットボトルやお菓子のゴミですぐに一杯になってしまいました。それらが、一番多く捨てられていることがわかりました。また、大きな橋の下に多くのゴミがあったことから、橋の上から捨てられた可能性が高いと考えました。

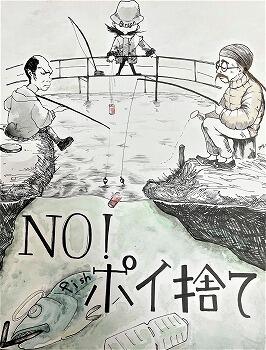

そこで、河川をきれいにするために、「河川にゴミを捨てないようにアピールするポスター」を作成したそうです。今日はそれを持ってきて見せてくれました。

ポスターは、イラストの得意な山口姉妹が作成しました。

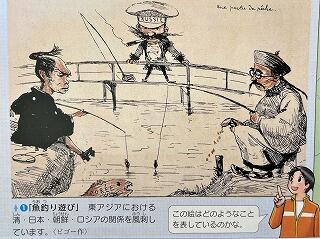

様々な人々が釣りを楽しんでいますが、ゴミのポイ捨ての影響で、魚が死んでしまっていることを風刺画を使って伝えようとしました。

なお、この風刺画のモチーフは、社会の教科書に載っている「ビゴー作のイラスト」が基になっているそうです。この絵の登場人物を多様な価値観を持った現代人にアレンジし、(あるはずの)魚や生態系がゴミのポイ捨て等によって、失われてしまうことを伝えたかったようです。

含蓄のある「風刺画」風のポスターです。社会科をしっかり勉強している中3生の3人組ならではのアイディアですね。絵の完成度も高いです。

*研究班の3名は、フィールドワークで分かったことに対して、自分に何ができるかを考え、行動しているところが素晴らしいと思います。

*また、自分たちの研究についても話を聞いてもらいたい、という生徒がいましたら、昼休みに校長室まで来てください。お待ちしています。

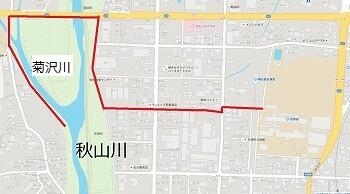

【中2】「数理探究」野鳥観察

1月17日(月)・19日(水)に、中学2年2組と3組の「数理探究」(神戸先生、清水先生、田所先生)で野鳥観察を行いました。秋山川と菊沢川の合流点付近で、カモ類を観察することが出来ました。

以下の図の赤線が観察ルートです。これによって、人家付近の野鳥、川にいる野鳥、空を飛んでいる野鳥などを観察することが出来ます。うまくすれば、20種類程度の野鳥に出会うことが出来ます。

今年は、カモ類(マガモ、コガモ、カルガモ)が多数、飛来していました。

生徒たちは、特にマガモのオスの緑色光沢のある黒い頭に歓声を上げていました。

くちばしの先端のみが黄色いカルガモも多く見られました。年によっては、50羽以上いることもありますが、今年も30~40はいたのではないかと思います。

近くの建物の上に留まっているダイサギです。他にも、カワウやアオサギなども水鳥を見ることが出来ます。カワセミを見ることが出来た生徒もいたようです。

生徒たちは、野鳥観察をとても楽しんでいました。

【高1】「英語表現」の授業見学(川俣先生)

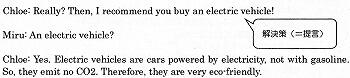

1月18日(火)4限目、1年3・4組(3分割)の「英語表現」の授業(川俣先生)を見学しました。今日から「SDGsを呼びかけるCMをつくろう!」が始まりました。

3学期の「英表」は、SDGsに関連する文章を読み、そのテーマに関してディスカッションを行っています。そこで、3学期のパフォーマンステストとして「SDGsを呼び掛けるCM」を作ります。今日は、CMづくりのルールとお手本が示されました。

CMづくりの主なルールは、以下の通りです。

・CMの時間は1~2分程度

・2人もしくは3人で作成し、全員が必ず英語でやりとりをする。

(寸劇、ニュース番組、インタビューなど)

・テーマはSDGsに関連するもの

・内容は、「現状の課題」「解決策(=提言)」の2つを必ず含める

そして、お手本です。

川俣先生とALTのクロイ先生による寸劇風のCMです。

面白そうですね。ちょっと見てみましょう!

お見事です。お二人の名演技が光ります。

これで、1分14秒です。内容的には、だいたいこれで平均レベルだそうです。

「現状の課題をもう少し詳しく言えると、よりよいCMになるでしょう。」ということでした。

動画で見たい人は↓

SDGsを呼び掛けるCM

(川俣先生の許可を得てアップロードしました)

さて、ここから作業開始です。

まずは、CM作成のチームを作ります。

すぐにチームが出来ました。だいたい2人組です。

さっそく、CMの構想を練り始めました。

皆さん、楽しそうにどのSDGsの目標にするか考えています。

どのチームも、わりとすんなりテーマが決まりました。

このあと、約2時間かけて、Script を作成し、ギガタブレットで撮影・編集などを行い、発表となる予定です。

このパフォーマンステストは、1年生全員が取り組みます。どんな仕上がりになるか、とても楽しみです。

英語を使ってSDGsについて深く考え、行動するきっかけにもなる素晴らしい取組だと思います。このオリジナル企画が、大いに盛り上がることを期待しています。

【中学】保健委員会のお昼の放送

1月18日(火)昼休み、今日も保健委員会による「感染防止を呼びかける校内放送」がありました。今日の当番は、中学3年3組の末吉君でした。こうした地道な取り組みが一番大切です。

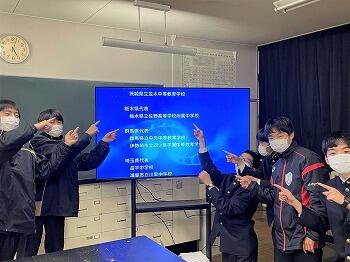

【中学】「科学の甲子園ジュニア」全国大会

1月17日(月)16:30~ 「科学の甲子園ジュニア」全国大会の結果発表がオンラインでありました。開校以来初めて出場した全国大会でしたが、残念ながら入賞は果たせませんでした。しかし、全国の名だたる学校が勝ち上がってきたこの舞台に立てたことを称えるべきでしょう。よく頑張りました。

参加者全員に送られたウインドブレーカーを着て、最後の記念撮影をしました。

参加者全員に送られたウインドブレーカーを着て、最後の記念撮影をしました。

全国大会の参加校名が流されました。本校名も燦然と輝いていました。

最後に、チームリーダーの松葉君から、みんなの力でここまでこれたことを感謝する言葉と高校での科学の甲子園でリベンジする決意が述べられ、今日でチームは解散しました。お疲れさまでした。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオの初産卵

1月16日(日)17時30分頃、トウキョウサンショウウオの産卵地へ行ってみると、ちょうど産卵していました。今年の初産卵です。例年よりかなり早い時期の産卵です。

青白く見えるものが、卵のう(卵が入った袋)です。

青白く見えるものが、卵のう(卵が入った袋)です。

身近な風景 ~渡良瀬遊水地

1月16日(日)午後、お気に入りのウォーキングコースの一つである「渡良瀬遊水地」コース(約8Km、2時間)を歩きました。

赤い線が実際に歩ったコースです。

赤い線が実際に歩ったコースです。

遊水地は、この時期、ほとんど水はありません。水が残っているところに水鳥たちが集まっています。

渡良瀬遊水地(2022.1.16).pdf

ダイサギとカワウがエサを探していました。

黒い点々がすべて水鳥です。ほとんどカワウです。かなりの数です。

カモ類もたくさんいますが、日向ぼっこをしているようです。

バードウォッチングを楽しむ人たちも大勢いました。

来週は、中学2年生の数理探究で野鳥観察があります。こうした水鳥たちの姿も見ることが出来るのではないでしょうか。楽しみです。

今日は風もなく、暖かかったので、絶好のウォーキング日和でした。

16時30分、空には、月が登っていました。

身近な風景 ~蝋梅(ろうばい)

1月16日(日)午前、鹿沼市上永野にある「蝋梅(ろうばい)の里」に行ってきました。花びらが蝋細工のように見えることから蝋梅の名が付いたと言われています。

「蝋梅の里」には、4種類の蝋梅があり、11月から3月まで楽しめるそうです。数日前の新聞で紹介されていたので、来てみました。

梅の字がついていますが、バラ科の梅や桜とは違い、ロウバイ科です。日本には観賞用として江戸時代に中国からもたらされました。

まだまだこれからといった咲き具合でした。

【高1】「数学A」の授業見学(松井先生)

1月14日(金)6限目、高校1年2組の「数学A」の授業(松井先生)の後半を見学しました。単元は、「約数と倍数」で、倍数の判定方法、素因数分解でした。

隣り合った2人がペアとなって、授業が進んでいきます。

生徒は、事前に配られたプリントを家でやってくることになっており、授業では、まず、ペアの生徒同士で、答えを確認したり、わからないところを教え合ったりしていきます。松井先生も巡視をしながら、質問に答えたりしています。

分からない問題でもペアには聞きやすかったりするので、わからないところをわからないままにしてしまうことが、なくなっていきます。一方、できる生徒も、人に教えることで、より理解が深まったり、定着したりします。

指名された生徒が黒板に解答することもあります。

こうした学習方法は、最初から最後まで一斉に同じペースで授業を進めるのではなく、個々の学習状況に応じて、個々が考えたり、ペアに聞いたりする時間が確保されています。松井先生は、誰一人取り残さない「個別最適な学び」を目指して授業を進めていることを感じました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

9

1

0

1