文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

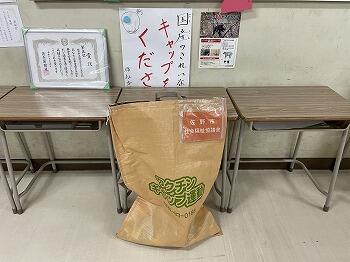

【中学】エコキャップ運動

12月6日(月)放課後、中学福祉委員会の「エコキャップ班」の生徒たちによって、今年度の4月から集めていたエコキャップ(ペットボトルのキャップ)を佐野市社会福祉協議会の担当者に引き渡しました。

集まったエコキャップは、リサイクル業者に引き渡し、リサイクルされます。その益金がワクチン購入費として「認定NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会」へ寄付されます。

佐野市の場合、約570個のキャップで、小児麻痺用のポリオワクチン1人分の寄付金になるそうです。

エコキャップ班の中澤友梨さんと角田優衣さん(中学3年生)が中心になり、集めたエコキャップの重さを量り、ワクチン何人分に相当するか、計算してくれました。

その結果、「エコキャップの回収量」は71Kg、「ポリオワクチン」約44人分に相当することがわかりました。膨大な量になりましたね。少なくとも、ゴミとして捨てられているペットボトルのキャップが、ワクチンとなり、これだけの子どもを小児麻痺から救うことにつながります。皆さんが行動しなかったら、生まれなかったワクチンです。

これも一人一人が行動することでできた「貢献」です。

皆さんの行動に、心から感謝します。

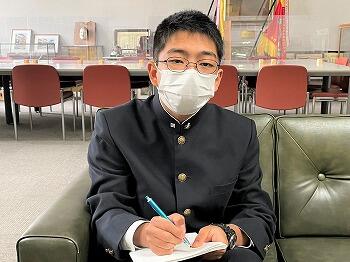

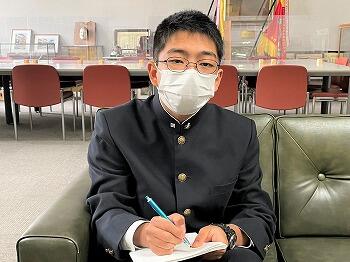

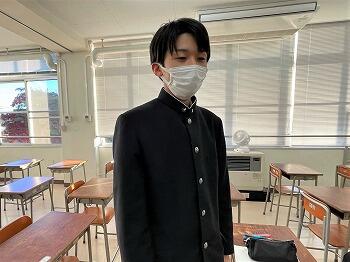

【中3】快挙!数学検定「準1級」合格

12月6日(月)昼休み、中学3年2組の腰高真拓(こしだか まひろ)君が、数学検定 準1級の合格報告に来てくれました。数学検定は、公益財団法人 日本数学検定協会が実施しており、「準1級」は、高校3年程度の内容です。11月13日に受検した検定で、見事合格しました。おめでとうございます。ただただ、凄いとしか言えません。

Q1:数学にはいつ頃から興味を持ったのですか?

→「親から聞いた話ですが、幼稚園の頃から数学に興味を持っていたそうです。親が数学を教えてくれ、小学校に入学した時には、小学3,4年の算数をやってました。」

Q2:数学検定はいつ頃から受検しているんですか?

→「小学校の頃から始めています。小学校6年生の時に、数学検定「準2級」(高校1年レベル)に合格しました。」

Q3:準1級が高校3年レベルだとすると、大学入試問題は解けますか?

→「超難関大学でなければ、大学入試レベルの数学の問題は解けます。塾で大学入試の模試を受検しましたが、筑波大学の理工学群の数学類(数学科に相当)だと、A判定でした。」

Q4:次なる目標は何ですか?

→「やはり、数学検定1級合格です。1級は、大学の学部レベルの問題ですが、来年の4月に受検します。是非合格したいです。」

Q5:将来は何を目指してますか?

→「数学が好きなので、理学部の数学科に入学し、将来は数学者になりたいです。」

*腰高君と話をしていると、数学への愛が伝わってきました。「好きこそものの上手なれ」という言葉通り、数学を極めていって欲しいと思います。腰高君にとって、中高一貫はまさに打って付けの環境です。ぜひ、数検1級合格を目指してください。応援しています。

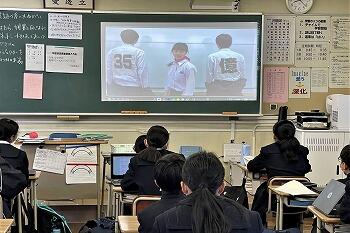

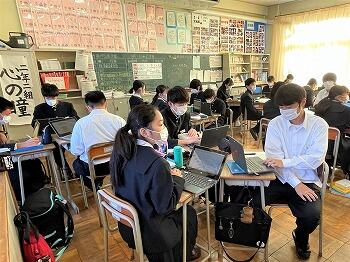

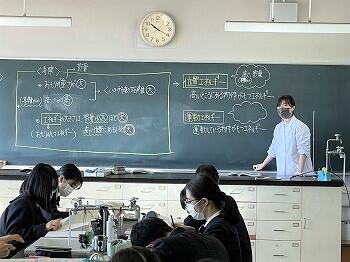

【中3】高1から中3への学習アドバイス

12月6日(月)8:15~8:30、高校1年生から中学3年生に対して、今からどんな学習をしたらよいか等について、「学習アドバイス」を行いました。

高校1年生からは、高校に入ると、学校や家庭での学習がどのように変わっていくのか、そのために、今から始めておいた方が良いこと、気持ちの持ち方などについて、自分たちの体験などを伝えてくれました。

今回、話をしてくれた高校1年生は全部で6名で、高校生徒会副会長の亀田君(1年生)が編成してくれたチームです。

中学生からもいくつか質問がありました。

各教科の勉強の仕方や英単語はどのくらい覚えておくといいのかなど、具体的な質問にも丁寧に答えてくれていました。

最後に、中学生からお礼の言葉がありました。

*本校は中高一貫なので、高校入試はありません。その分、自分自身をプロデュースし、モチベーションを高めていく必要があります。本校の中3生の約4割は、高校の部活動に早期入部するなど、中高一貫のメリットを活かして学校生活を送っています。学習面でも、今日のアドバイスを参考にして、最後の中学校生活を充実させてください。

高校では、皆さんの入学を楽しみに待っています。

【中高】県南地区アンサンブルコンテスト(当日)

12月5日(日)、芳賀町民会館で「第14回県南地区アンサンブルコンテスト」が開催されました。本校からは、附属中の「木管七重奏」と高校から「金管五重奏」と「木管八重奏」の3チームが参加しました。

附属中の「木管七重奏」 演奏終了後の記念撮影

(演奏開始は、10時28分でした。)

附属中の「木管七重奏」 演奏終了後の記念撮影

(演奏開始は、10時28分でした。)

*附属中「木管七重奏」→八木澤教司作曲「イントラーダⅡ」

リハーサル風景

<演奏後の感想>

→「ホールでの演奏は、やはり響きが違うので気持ちよく吹けました。演奏については、まだまだだなと思いますが、今の自分たちにできることはやれました。やりきったという感じがしています。」

午後は高校生の演奏です。

*高校「金管五重奏」→ M,アーノルド作曲「クインテット」

午後は高校生の演奏です。

*高校「金管五重奏」→ M,アーノルド作曲「クインテット」

リハーサルの時間を待っている5名

リハーサル風景

演奏開始は、16時21分でした。

演奏終了後の記念撮影

<演奏後の感想>

→「久しぶりの演奏の機会を楽しむことができました。難しい曲を選んでしまったので、仕上げるのに苦労しました。しかし、今は「やり切った」という達成感でいっぱいです。」

「金管五重奏」の演奏終了と同時に、1時間後に演奏する「木管八重奏」チームが到着しました。今回は、会場で聞くことが出来るのは保護者のみで、生徒は聞くことが出来ません。

*高校「木管八重奏」

→ 内藤友樹作曲「水墨画三景にみる白と黒の陰影~木管八重奏のためのXXⅡ」

リハーサルの時間を待っている8名

リハーサル風景

演奏開始は、17時25分でした。

演奏終了後の記念撮影

<演奏後の感想>

→「練習できる時間が少ない中、時間を見つけながら集中して曲を仕上げることが出来ました。今日はリラックスすることを心がけたせいか、ミスなく演奏できました。力を出し切れたと思います。」

*今回は、中高の演奏時間がばらばらだったので、高校の2チームの演奏のみ立ち会うことができました。2チームともリハーサルを有効に活用し、自信をもって本番に臨み、練習の成果を発揮できていました。演奏終了後の笑顔が、すべてを物語っています。今日はお疲れさまでした。

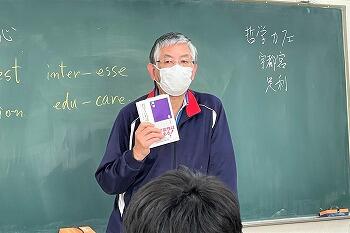

【高校】哲学対話(第2回)

12月4日(土)14時~15時40分、選択3教室で、阿見拓男先生(現、足女高講師)をファシリテーターとする今年度2回目の「哲学対話」が行われました。今回の「哲学対話」は、高校2年1組の藤原遼大君が、自身の課題研究「哲学対話で育てる生徒の思考力」の一環として、藤原君が阿見先生にお願いして実現しました。

「哲学対話」は、物事を自分の言葉で深いところまで考えてみることを行います。自分の言葉とは、自分の体験に基づくものです。ディベートとは異なり、相手を論破したり、発言したことが否定されることはありません。本質は何かを探ることが目的です。

藤原君の呼びかけで、10名の生徒とその保護者1名、久保田先生、校長の13名が参加しました。

今日の「哲学対話」のテーマは、「学び」でした。

2つのグループに分かれ、まず、それぞれがどんな時に「学び」を感じたかを一人一人話しました。「哲学対話」では、他者の声を聞くことが大切で、そこから新しい視点が生まれます。

次に、そうした体験から、「学び」はどんな時に成立するのかを考えました。

答えが一つに決まっているわけでなく、発言が尊重されているので、自分の考えを安心して話すことが出来るのが、「哲学対話」のいいところです。

みんなの話を聞いているうちに、新しい視点が見えてきたり、考えが整理されてきたりします。対話を重ねるうちに、だんだんと「本質」に近づいてきているなと感じられるようになってきました。

ファシリテーターの阿見先生は、2つのグループでの「哲学対話」を同時に聞きながら、「学び」に対するそれぞれのアプローチの違いなどを踏まえながら、本質に近づくためのヒントや切り口を示してくれたりしました。時間はあっという間に過ぎていき、15時40分を回ったところで終わりにしました。

参加した生徒や保護者に感想を聞いてみました。

小山慧人君(2年1組)「普段の授業では学べないことでした。常に頭がフル回転していた気がします。とても新鮮でした。」

鳴瀬穂乃花さん(2年4組)「初めて本質に迫る対話が出来て良かったです。」

秋野仁美さん(2年2組)のお母さん「娘から哲学対話があることを聞き、どうしても参加したいと思い来てしまいました。このようなことができる学校って素晴らしいですね。」

藤原遼大君(2年1組)「学びの本質について深く考えることが出来ました。将来は学校の先生になり、そこで「哲学対話」を取り入れたいと思っています。次回は、自分がファシリテーターをやってみます。そして、佐高の図書館で「哲学カフェ」(その日にテーマを決めて話し合う)を開催したいです。」

*「哲学対話」は、勝ち負けはないし、論理的・批判的な思考とは少し違うような気がします。相手の話を聞くことに集中したり、自分の体験からくる「心の声」にも耳を傾けたりすることは、ありのままの自分を受け止め、自己肯定感を高めることにもつながるのではないかと思いました。藤原君、次の「哲学対話」でのファシリテーター頑張ってください。「哲学カフェ」も是非実現させてください。

【中高】県南地区アンサンブルコンテスト(前日)

12月4日(土)明日5日は、「第14回県南地区アンサンブルコンテスト」が、芳賀町民会館で開催されます。本校からは、附属中の「木管七重奏」と高校から「金管五重奏」と「木管八重奏」の3チームが参加します。今日は、コンテスト前日の入念な練習が行われました。

附属中の「木管七重奏」の練習風景

附属中の「木管七重奏」の練習風景

高校の「木管八重奏」の最終練習

部長の挨拶で練習が終わりました。

明日のコンテストでは、音楽の美しさや演奏する楽しさが伝わってくれるといいと思いました。

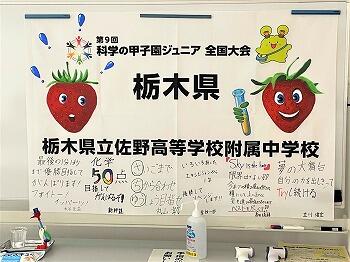

【中学】第9回科学の甲子園ジュニア全国大会

12月3日(金)14:35~16:55佐野駅前の「パルポート」を会場として、「第9回科学の甲子園ジュニア全国大会」が開催されました。本来は、兵庫県姫路市で行われる予定でしたが、感染防止の観点から、全国各地でのオンライン開催となりました。

オンラインでの開会式です。

栃木県代表チームの紹介がありました。

チームのモチベーションはMAXです。

佐野高校附属中のフラッグです。イチゴのイラストは、美術の梅澤先生が書いてくれました。

いよいよ競技が始まります。選手以外はこの部屋に入ることはできません。

健闘を祈ります。なお、今回の競技の結果は1月にオンラインの表彰式があり、そこで発表されるそうです。

【中3】理科の授業訪問(中村先生)

12月3日(金)4限目、中学3年1組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。ループコースターを使った実験です。生徒は、位置エネルギーや運動エネルギーのことを考えながら、2つのループコースターを連結させて球を走らせるにはどうすればよいかにチャレンジしていました。

動画 → ループコースターの連結

動画 → ループコースターの連結

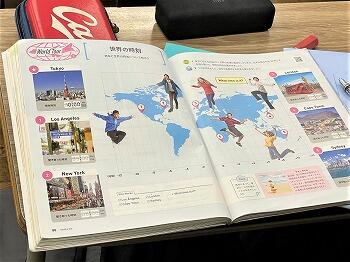

【中1】英語の授業見学(高木先生、クロイ先生)

12月3日(金)4限目、中学1年2組の「英語」の授業(高木先生、クロイ先生)を最後の15分間だけ見学しました。世界の時刻をテーマに学習していました。

世界の時刻

ところで、「時差」は英語で何て言うんでしょうか? → 「Jet lag」というそうです。それでは、時差があることで、どんなことが起こってくるか、近くの人たちで意見を出し合っています。

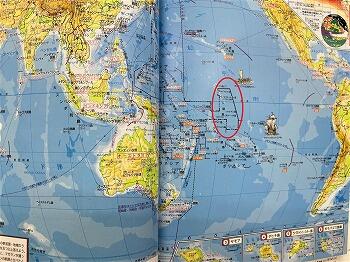

次に「世界で一番早い初日の出が見られるところはどこか?」という問題が出されました。生徒は、地図帳を取り出して調べ始めました。

ノリノリで探しています。

答えは、日付変更線の東の先端にある「ライン諸島」でした。

授業の最後に、デジタル教科書を使って、今日習った単語の発音練習です。

クロイ先生の発音は、とても聞き取りやすいです。

「英語を楽しく学ぶ」という高木先生の思いが溢れた授業で、生徒も楽しく授業に参加していました。

【中高】第3の制服の導入!

12月2日(木)放課後、選択3教室で、ルールメイキング(制服)プロジェクトとして、中高の有志生徒36名による「第3の制服導入」に関する会議が開かれました。

9月から3か月にわたって検討してきましたが、来年度から、多様な個性のための新たな選択肢として、これまでの学生服、セーラージャケットに加えて、第3の制服(スーツタイプ)が導入されることになりました。

左から3人目までは、従来の学生服とセーラージャケット(スカートとスラックス)、右の2人がスーツタイプの第3の制服案です。

9月から3か月にわたって検討してきましたが、来年度から、多様な個性のための新たな選択肢として、これまでの学生服、セーラージャケットに加えて、第3の制服(スーツタイプ)が導入されることになりました。

左から3人目までは、従来の学生服とセーラージャケット(スカートとスラックス)、右の2人がスーツタイプの第3の制服案です。

「第3の制服の導入」は、生徒会長の土屋君が、選挙公約の一つとして主張したことからスタートしました。今の世の中、学生服やセーラー服など、男性や女性を意識する服装を着ることに苦痛を感じたりする生徒が一定数存在することから、多様な個性に対応できる制服を選択できるよう、検討が始まりました。

このことについて、一緒に考える有志を9月に募集したところ、中高で36名の生徒が集まりました。このメンバーに、先生方の「プロジェクトチーム」が加わり、制服業者を交えて、何度も、アンケートや、その結果に基づく検討を重ねてきました。

そして、ようやく、デザインが決まりましたので、有志のメンバーへの「お披露目」となりました。

今後は、こうした第3の制服の運用規定などについて、検討を行うことを通して、来年度から、制服の選択肢として加わることになります。まだ、越えなければならないハードルはありますが、大きく動き出したことは間違いありません。生徒主導の第3の制服導入は、本県始まって以来の画期的なことであり、本県および本校の歴史の新たな1ページが加わりました。

このプロジェクト会議の様子は、下野新聞社が取材してくれました。

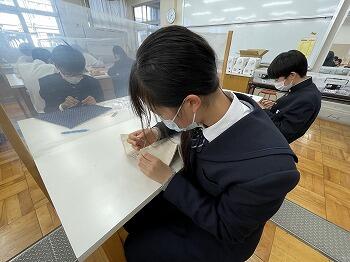

【中2】家庭科の授業見学(保科先生)

12月2日(木)6限目、中学2年2組の家庭科の授業(保科先生)を見学しました。ティッシュボックスのカバーを作っていました。

ティッシュボックスのカバーは、完成するとこんな風になります。

皆、一生懸命に布の周りを縫っていました。6種類の布から好きなものを選ぶことが出来ます。

完成したら、自分の部屋に置いたり、リビングに置いたりするそうです。中には、おばあちゃんにプレゼントする、という生徒もいました。

縫っていたら、針がぱちんと音を立てて折れました。

目の前で針が折れるのを見たのは初めてでしたが、全然動じないところが凄いです。

皆さん、堂々たる作業ぶりでした。

【高1】課題研究「Zoomインタビュー」

12月2日(木)7限目、高校1年生の課題研究で、林業について研究している班が、林業が盛んな「鹿沼市役所経済部 林政課 木のまち推進係」の担当者にZoomによるインタビューを行っていました。

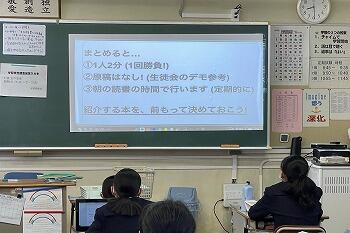

【中学】ビブリオバトルの始まり!

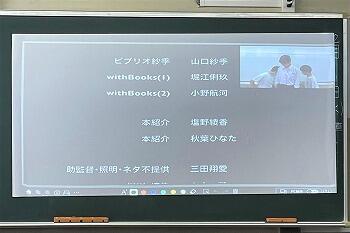

12月2日(木)朝のHR、今日から「ビブリオバトル」が始まりました。開始に先立ち、中学生徒会が作成した「ビブリオ沙季 with Books」によるビブリオバトルの解説ビデオを各教室で視聴しました。

ビブリオバトルは、それぞれが紹介したい本の魅力をみんなに伝え、誰のプレゼンが一番読みたくなったかで、勝敗を競うゲームです。まさに、バトルが繰り広げられます。

世界中の男の数は「35億」ですが、

本校の図書館の蔵書数は「4万」です。(この数は、本県の県立校ではトップクラスです。)

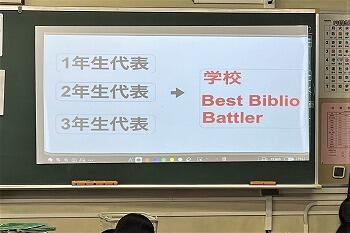

ビブリオバトルでは、各学年の代表を決め、さらに学校全体で「Best Biblio Battler」を決定します。

まずは、ビブリオバトルのお手本が示されました。

本の紹介①:塩野綾香さん

本の紹介②:秋葉ひなたさん

このような日程で、1週間後(来週の木曜日)から1回戦が始まります。

「ビブリオ沙季 with Books」による動画解説は、佐附中生の「読書心」や「プレゼン魂」に火をつけてくれたようです。

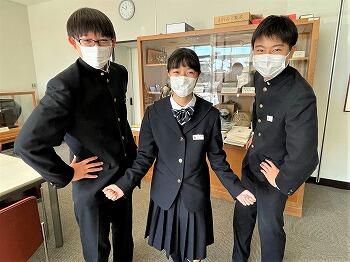

「ビブリオ沙季」(山口沙季さん)、「with Books」(堀江俐玖君、小野航河君)

いい仕事してました。今回の動画は、構想2か月、撮影4時間、編集5時間にも及ぶ大作でした。作成に関わった中学生徒会の皆さん、お疲れさまでした。

来週の木曜日までに、中学生は「バトルの準備」をお願いします!

【中2】伝統文化を英語でプレゼン!

12月1日(水)2限目、中学2年2組の「CTP」の授業(富永先生、粂谷先生)を見学しました。これまでに「総合的な学習の時間」で学んだ伝統文化(茶道、華道、歌舞伎、筝、藍染めなど)を英語で説明するプレゼンを作成していました。

同じテーマを選んだ生徒同士で3~4名のグループになり、手分けしてパワーポイントを使った英語のプレゼン資料を作成しています。

日本語で考えた説明を英語に翻訳するのが大変そうですが、皆さんのチャレンジを期待しています。発表は、来年になってからだそうですが、どんな発表をしてくれるのか楽しみにしています。

身近な風景 ~晩秋の三毳山

11月28日(日)、三毳山の紅葉は終盤に近付いているようです。冬の気配が漂っていました。

みかもハーブ園の紅葉

みかもハーブ園の紅葉

上空では、トンビが上昇気流に乗って、舞い上がっていました。

「ピーヒョロロッロッロ…」という独特な鳴き声が聞こえてきました。

動画 → トンビ

東口の公園の池には、カモ類が集まっています。

三毳山は人気のウォーキングコースです。

【高校】「葛生ジュニアリーダースクラブ」のボランティア活動

11月28日(日)10時頃、「味噌まんじゅう新井屋 工場祭」で、「葛生ジュニアリーダースクラブ」のボランティア活動の一環として、「チカラモチおりんぴっく」という参加型イベントの運営に関わっている佐高生3名に遭遇しました。

「葛生ジュニアリーダースクラブ」の顧問の吉澤章裕さんは、本校の「地域リーダースシンポジウム」で、毎回、シンポジストとして参加してくださり、生徒の課題研究(まちおこし等に関する内容)のご指導をいただいています。「葛生ジュニアリーダースクラブ」には、本校生(中高ともに)も多数参加しており、様々なボランティア活動に参加しています。

今回も、まちを元気にする活動の一環として、「チカラモチおりんぴっく」を生徒とともに企画されたようです。本校からは、高校3年生の猪瀬遥大君、松原唯衣さん、横堀咲英子さんの3名が参加していました。彼らは、将来の進路の方向性が決まり、こうした体験が役に立つことから、「葛生ジュニアリーダースクラブ」の協力依頼を受け、参加を決めたようです。学校とはまた違った「学びの場」で、いきいきと活動している姿が印象的でした。

【中高】晩秋の練習風景(中高テニス部)

11月27日(土)11時頃、中高のテニス部が晩秋のテニスコートで練習をしていました。この時期は、落ち葉との戦いのようです。

こちらは、中学のテニス部です。指導員の松本さんが来てくれています。

朝、8時過ぎから練習をしているそうです。

風が吹くと、落ち葉が上から舞い落ちてきます。

奥の方では、高校のテニス部がコートに溜まった落ち葉を掃き出しています。

こちらは、高校のテニス部です。中3の3名が早期入部で練習をしています。

12月25日に大会があるそうです。

まだまだ、葉っぱが落ちきるには時間がかかりそうです。

当面は落ち葉との戦いが大変そうですが、頑張ってください。

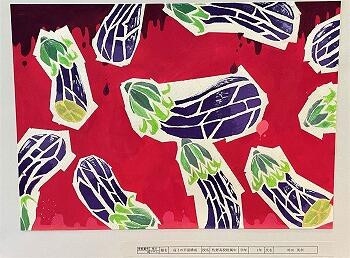

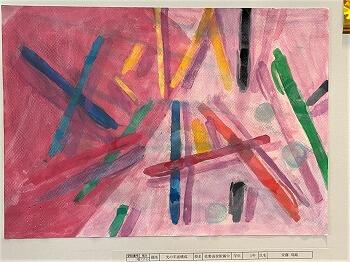

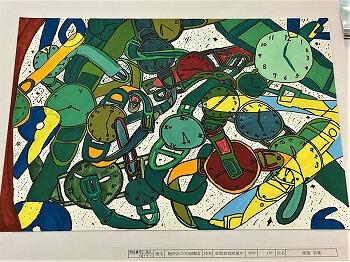

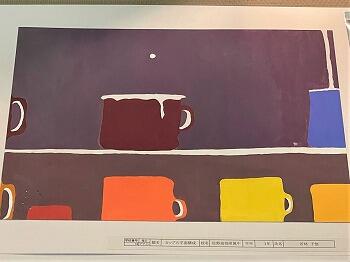

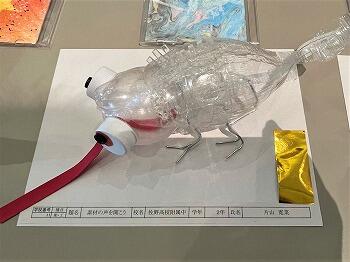

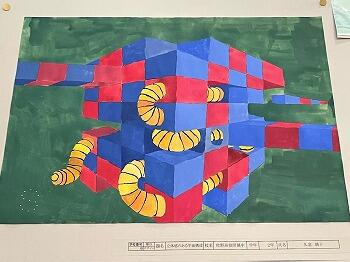

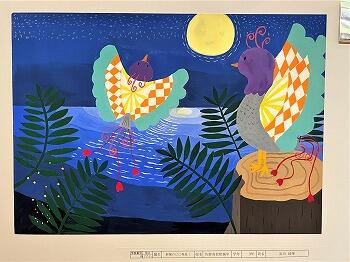

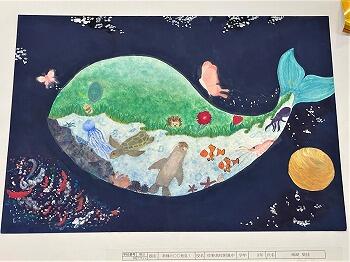

【中学】佐野市学校芸術祭「児童生徒造形展」

11月27日(土)・28日(日)の2日間、「葛生あくとプラザ」で、「佐野市学校芸術祭 児童生徒造形展」が開催されています。附属中生については、数えてみたら、各学年5名ずつ、計15名の生徒の作品が展示されていました。出品生徒1名につき家族2名までの入場が認められています。

会場に展示されていた作品を紹介します。なお、展示されている作品の写真撮影が認められていましたので、会場で撮影した作品を掲載します。いずれも素晴らしい作品でした。

<中学1年生>

「茄子の平面構成」時田英奈さん

「光の平面構成」安藤瑞姫さん

「花火の平面構成」藤平結衣さん

「腕時計の平面構成」渡邉若葉さん

「カップの平面構成」若林千悠さん

<中学2年生>

「素材の声を聞こう」片山寛菜さん

「素材の声を聞こう」菊池未来さん

「立体感のある平面構成」縫田夏帆さん

「立体感のある平面構成」久富璃子さん

「立体感のある平面構成」大島暖心さん

<中学3年生>

「仮面」山口桜佳さん

「仮面」菅原和か さん

「新種の〇〇発見」富田綾華さん

「新種の〇〇発見」中村斐君

「新種の〇〇発見」嶋﨑碧佳さん

以上の15点の作品です。

(もしかして、見逃しがあったら、申し訳ありません。)

明日まで展示されていますので、出品されている生徒およびそのご家族で、ご都合のつく方は是非ご覧ください。

28日(日)は10:00~15:00です。

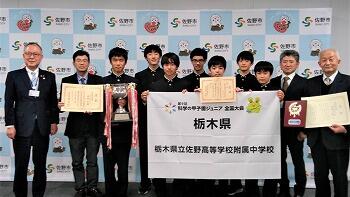

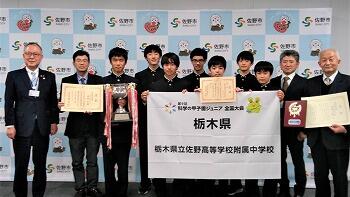

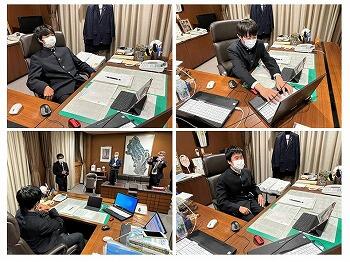

【中高】佐野市長への全国大会出場報告!

11月26日(金)16:30~、佐野市役所6F会議室で、「佐野市長への全国大会の出場報告会」を行いました。中学2年生6名のチームによる「第9回科学の甲子園ジュニア全国大会初出場」、高校1年1組の若林仁瑛君の「第58回栃木県高等学校国際理解弁論大会最優秀賞(県知事賞)」および、来年夏の「全国高校総合文化祭弁論部門(東京都)出場」の報告をしました。

今回の報告会は、佐野市役所様がセッティングしてくださいました。報道機関も下野新聞、読売新聞、佐野ケーブルテレビ、よみうりタイムスの4社が取材に来てくれました。

佐野市長を待つ間、だんだん緊張感が高まってきました。

佐野市長が登場され、報告会が始まりました。

まずは、全国大会に出場する生徒の紹介を行いました。

「第9回科学の甲子園ジュニア全国大会」では、附属中2年生の松葉紳一郎君、丸山凱君、水谷至温君、新井逞君、島田琉睦君、立川璃空君の6名が出場します。全国大会は、当初は兵庫県姫路市で開催される予定でしたが、新型コロナの影響で、急遽オンライン開催となってしまいました。12月3日に佐野駅前交流プラザ「ぱるぽーと」を会場として実施されます。

「令和4年度全国高校総合文化祭弁論部門(東京都)」では、高校1年1組の若林仁瑛君が出場します。来年の8月に開催される予定です。

まず、金子市長様から、全国大会出場への温かい励ましのお言葉をいただきました。

ありがとうございました。

それを受けて、松葉君と若林君が、それぞれ全国大会出場に向けた決意表明を行いました。

報告会終了後は、記念写真の撮影と報道機関による取材がありました。

インタビューを受ける松葉君

インタビューを受ける若林君

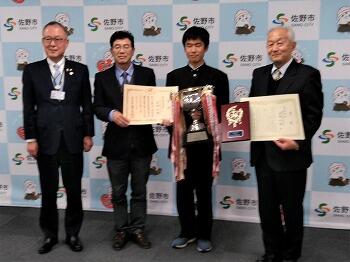

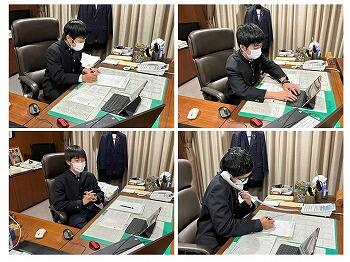

さらに、市長からのとっておきの「サプライズ」がありました。

取材が終わったら、4階に来るように言われたので全員で行ってみると、市長がすでにお待ちであり、生徒たちは市長室に入るよう促されました。

なんと、生徒一人ずつ、全員が市長さんの椅子に座らせていただき、市長としての仕事場を体験させてくださいました。これには皆、大喜びでした。

彼らの中から、将来、市長としてこの席に座る者がでてくるかもしれませんね。

そんな日が来ることを楽しみにしています。

佐野市長の金子様、本日は貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

なお、今回の報告会の開催にあたっては、多くの佐野市役所の職員の方々にご尽力いただきましたが、期せずして、全員が佐野高校の卒業生でした。市役所の職員の半分以上は本校の卒業生なのではないかというお話でした。ということは、今度は生徒の皆さんが将来の佐野市をしょって立つのではないでしょうか。市長からも、進学等で佐野市を出ることはあっても、いつかまた佐野市に戻ってきて、郷土を盛り上げていってほしい、というお話がありました。

全国大会に出場する島田君のお父さんもその一人でした。

*まずは、12月3日の全国大会、頑張ってください!

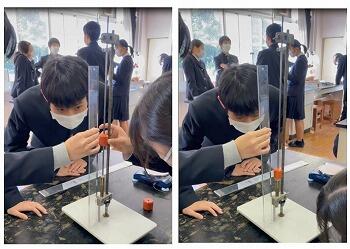

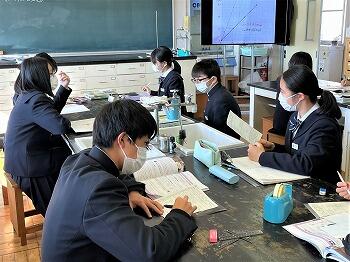

【中3】「理科」の授業見学(中村先生)

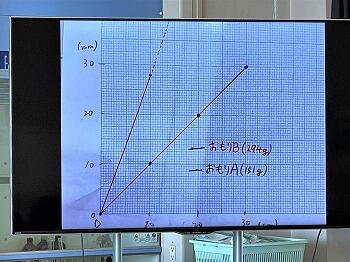

11月24日(水)1・2限目、中学3年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。物理分野の「エネルギー」に関する実験を行っていました。物体の持つエネルギーの大きさや質量との関係を調べる実験です。

下の図のように、「くい」をハンマーで地面に打ち込むとき、どうすれば深く食い込ませられるでしょうか。

それを調べるため、実験器具に「くい」をセットし、おもりを上から落とした時に、「くい」がどれだけ下に移動するか、その移動距離を測ります。その移動距離でエネルギーの大きさを表します。下の写真のオレンジ色の物体がおもりで、その下の部分が「くい」です。おもりが落ちてきて「くい」に当たると、「くい」は下に移動します。その移動距離をものさしの目盛りで図ります。

下の写真では、左側は決まった高さでオレンジ色のおもりを手で持っています。手を離すと、重りが落ちて、「くい」を下に押し込みます。

動画 → くい打ちエネルギー

まず、同じ質量のおもりを高さを変えて落下させたときの「くい」の移動距離を測ります。次に、おもりの質量を変えて、同じように、移動距離を測ります。

その結果からわかることを「考察」します。

佐附中生は「考察」が得意です。びっしりと書いています。

おもりが落下する際の摩擦力は? などといろいろ考えています。

班ごとに結果や考察を発表します。モニターには班のデータが表示されています。

この班は、グラフ化したものを示し、おもりの高さと「くい」の移動距離が比例関係にあることを説明しました。

中村先生によって、各班の発表内容の要点がわかりやすく整理されました。

落とす前のおもりが持っているエネルギーは「位置エネルギー」といいます。

「位置エネルギー」の大きさは、高さや質量によって変わることが実験からわかりました。

一方、落下しているおもりが持っているエネルギーは「運動エネルギー」と呼ばれています。「運動エネルギー」の大きさは、何によって決まるのでしょうか。

それは、次の理科の時間のお楽しみということになりました。(期末試験明けの来週ですね。)

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

9

7

0

0