文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

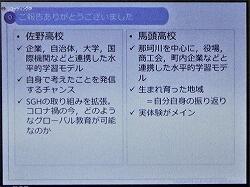

令和2年度教育研究発表大会での発表

1月30日(土)、栃木県総合教育研修センターで開催された「令和2年度教育研究発表大会」で、本校の大嶋浩行先生が、「総合的な探究の時間」部門で実践発表を行いました。今年度は新型コロナ感染症対策で、Zoomでの発表となりました。

発表のテーマは、本校の「グローバル教育を軸とした探究活動」についてでした。

発表のテーマは、本校の「グローバル教育を軸とした探究活動」についてでした。

以下は、プログラムでの紹介文です。

「本校では、高校1年生で地域に関する課題研究を行い、2年生ではグローバルな視点での研究に発展させた探究活動を行っている。そして、3年生では自分の進路と結び付けてまとめを行う点が本校の「総合的な探究の時間」の特徴である。今年度は、コロナ禍の中で研究や発表の仕方を工夫している。その取組について報告する。」

*本校の探究活動の全体像を、生徒の具体的な活動の様子を紹介しながら、とてもわかりやすく伝えてくれました。県内のみならず、他県の高校関係者や教育委員会関係者など、多くの参加者がありました。

*実践発表後には、桐蔭横浜大学の森朋子先生による指導助言及び講話があり、本校の取組を高く評価していただきました。

*今年度の本校の「SGH成果発表会」は、3月3日(水)にオンラインで開催する予定です。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオの卵嚢

1月27日(水)、トウキョウサンショウウオの最初の産卵がありました。

今シーズンは雨が降りませんでしたが、23・24日の雨で、一気に産卵モードに突入しました。この場所で、30年以上、毎年観察していますが、1月中の産卵は早い方です。

これは、一匹のメスが産卵した卵嚢です。卵巣が1対あるので、このように2個セットで産卵します。(一腹分ともいいます)この卵嚢は、産卵後1日が経過した状態です。これでも、水を吸って膨らんでいます。

今シーズンは雨が降りませんでしたが、23・24日の雨で、一気に産卵モードに突入しました。この場所で、30年以上、毎年観察していますが、1月中の産卵は早い方です。

これは、一匹のメスが産卵した卵嚢です。卵巣が1対あるので、このように2個セットで産卵します。(一腹分ともいいます)この卵嚢は、産卵後1日が経過した状態です。これでも、水を吸って膨らんでいます。

1月29日(金)19時、さらに一日経過しました。少し膨らんできたのが分かりますか。

1月30日(土)20時、かなり膨らんできました。

1月31日(日)16時、ぱんぱんに膨れています。水から出して撮影しています。

【中1】藍染めプロジェクト(最終回)

中1の Precious WeeK の第3弾、「藍染めプロジェクト」全4回の最終回として、風間先生のご指導の下、生徒たちが、6月から「藍」を育て、「すくも」を作り、そこから作った「染め液」を使って、一人一人が ハンカチ、クラスで一つ Tシャツを染める体験を行いました。

ご覧の通り、Tシャツは見事に染まりました。

ご覧の通り、Tシャツは見事に染まりました。

「藍染めプロジェクト」は、足利市にある天然藍染「藍絽座」の風間幸造先生を講師として、藍の苗の植え付け・栽培(6月~)、葉の収穫(7,8月)、すくも作り(11月)、藍建て(1月)という一連の作業を1年生全員または有志(藍染めんじゃー)で取り組んできました。

1月23日(土)から27(水)にかけては、「藍染めんじゃー」(12名)によって、「染め液」を作る「藍建て」の作業を行いました。

「藍建て」は、水に溶解しない藍玉(あいだま)をアルカリ溶液で還元させ、水に溶ける白藍(しろあい)にし、染色できる状態にすることです。

この過程は、微生物の発酵によって起こるので、微生物のエサとなる「ふすま」(麦のぬか)を入れ、PHを調整しながら5日間連続して発酵させ、「染め液」を作ります。「藍染め」で最もデリケートな作業です。ここがうまくいくかで、青く染まるかどうかが決まります。

青い盛り上がるような泡が出てくれば成功です。

生徒が作った「染め液」に紙を浸し、水洗いすると、鮮やかな青い色が出てきました。成功です。生徒たちから拍手と歓声が起こりました。

今日は、生徒たちが作った「染め液」を使って、全員で「Tシャツ」を染めました。また、「染め液」の量が十分ではなかったので、風間先生が持ってきてくれた「染め液」で生徒一人一人が「ハンカチ」を染めました。

*「藍染めプロジェクト」は大成功のうちに終わりました。「藍染め」という伝統文化について学び、体験することを通して、SDGsという視点から、持続可能な藍の活用について考えるスタートラインに立つことが出来ました。

*風間先生、本当にありがとうございました。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ②

学校帰りの産卵場(19時30分頃)では、オスが続々と集まってきていました。その数27匹。メスも1匹確認できました。いよいよ産卵が始まります。

オスの塊

オスの塊

お腹がパンパンに膨れているのがメス(お腹に卵をもっている)

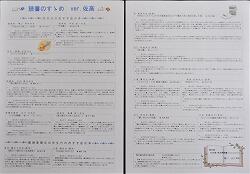

【高1】栃木県読書コンシェルジュ

本校でただ一人、「R2年度 栃木県読書コンシェルジュ」がいます。

高校1年生の山口幸彩(やまぐち さあや)さんです。

高校1年生の山口幸彩(やまぐち さあや)さんです。

その活動の一つとして、本校の先生方や教育実習生のおすすめの本を紹介する

「読書のすゝめ ver 佐高」を作ってくれました。

ところで、山口さんは「校長室便り」2回目の登場です。1回目は11月2日、「第66回栃木県青少年読書感想文コンクール」入賞の時です。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=johbsg41z-1552_1552

山口さんは、筋金入りの本好きで、毎日3時間は読書をしています。3時間の内訳は、朝、電車の中と学校に来てから授業が始まるまでの1時間、そして、夜、勉強が終わった後、寝るまでの2時間。本が手元にないと不安になるくらい「本が好き」だそうです。

ところで、「読書コンシェルジュ」って何なのでしょうか?

県のホームページで調べてみると「読書コンシェルジュ」は、読書の楽しみなどを同世代に伝えるため、毎年、県内の高校生を対象とし、研修を修了した方を任命しているそうです。 読みたい本が見つからない…、そんな時、「読書コンシェルジュ」があなたに「おすすめの本」を教えてくれます。

まさに、山口さんにぴったりですね。

山口さんが作ってくれた「読書のすゝめ ver 佐高」は、みなさん一人一人に配られますので、気になる本があったら、ぜひ手に取ってみてください。図書館に行けば、見つかるはずです。

最後に、山口さんが最近読んだ「おすすめの1冊」を教えてもらいました。

夏川草介著「新章 神様のカルテ」(2020年12月発行、ベストセラーシリーズ最新刊)

まさに、山口さんにぴったりですね。

山口さんが作ってくれた「読書のすゝめ ver 佐高」は、みなさん一人一人に配られますので、気になる本があったら、ぜひ手に取ってみてください。図書館に行けば、見つかるはずです。

最後に、山口さんが最近読んだ「おすすめの1冊」を教えてもらいました。

夏川草介著「新章 神様のカルテ」(2020年12月発行、ベストセラーシリーズ最新刊)

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

1

0

5

1