文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ③

2月15日(月)の午前中から夕方にかけての雨で、再び、トウキョウサンショウウオの繁殖行動が活発化してきました。

1月24日以来の雨で、オスが約40匹集まってきました。(16日の20時頃)

雨を待ちわびていたのでしょう。一気に個体数が増えました。ほとんどがオスです。

メスも数匹か降りてきています。お腹がぱんぱんに膨れています。

まだ、周りにオスが集まっていませんので、周囲の山から降りてきたばかりかもしれません。

この後、気温が上昇すると、さらにメスが降りてきて一気にまとまった産卵が見られる可能性もあります。

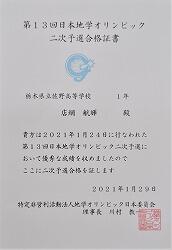

【高校】日本地学オリンピック本選出場

国際科学オリンピックの一つである「日本地学オリンピック」の本選に、高校1年の店網航輝(たなあみ こうき)君の出場が決定しました。応募者1635名中10位の成績で、二次予選を通過しました。

2月1日に実施した中高の「いじめ・教育相談アンケート」の自由記述欄を読んでいたら、嬉しかったこととして「日本地学オリンピックの本選出場が決まったこと」と書いてあったので、詳しく話を聞かせてもらうことにしました。

店網君は、小学校の頃から星を見るのが大好きで、小学校2年生の時、貯めたお小遣いと両親に出してもらったお金で、「天体望遠鏡」を買ったそうです。それを使って「土星」や「アンドロメダ銀河」などを観察するのが楽しみとなり、やがて天文学に興味を持つようになりました。附属中3年の時に、早期入部で高校の「天文同好会」に入り、小学2年生の時に買った「天体望遠鏡」を持ってきて天体観測をしていたそうです。今も天体ドームの中においてあるということなので、放課後、見せてもらいました。

(↑りっぱな天体望遠鏡です!)

ところで、「地学」ってどんな学問かわかりますか?

中学生の理科で、地質や気象、天体、火山、地震などについて勉強しますが、それらを全部ひっくるめて「地学分野」と呼んでいます。他には、「生物分野」「化学分野」「物理分野」などがあります。しかし、高校に入ると、生物、化学、物理は、さらに詳しく学びますが、日本の多くの高校では、地学の授業は開設していません。栃木県でも、多くの高校ではかつては地学の授業がありましたが、今は、地学の教員を採用すらしていません。今年度から始まった「大学入学共通テスト」でも、理科は得点調整がありましたが、地学は受験者が少なすぎて、得点調整の対象にもなりませんでした。

佐野高校でも、私が初任で赴任した1980年代は「地学」の授業があったと思います。地学の教員もおり、地学教室や天体ドームもあるくらいですから、県もかなりお金をかけて施設整備をしていたことは間違いありません。「地学部」には合宿をしながら天体観測を行う多くの部員がいました。やがて、教育課程に地学がなくなり、授業からも地学が消えました。実は、現在の旭城ホールは、本校の創立100周年を記念して、授業がなくなって使わなくなった「地学教室と地学準備室」をぶち抜いて、改装して作ったものです。

そんな状況なので、中学時代に地質や気象、天体、地震などに興味があっても、多くの生徒は、高校で学ぶことが出来ないというのが、我が国の現状です。(おそらく、大学入試の受験科目で重視されなくなってきた影響もあると思います)

このような中で、「地学オリンピック」に挑戦できるのは、高校で地学を勉強している生徒にある程度限られてくると思われます。なにしろ、出題範囲が、教科「地学基礎」からと明記されていますから…。本校では地学基礎は履修できませんので、店網君は地学基礎を独学でマスターしたことになります。

一次予選(12月20日)では1635名受験し、50点満点で44点、全国13位で通過しました。二次予選(1月24日)は207名が受験し、50点満点で40点、全国10位で、本県では唯一「本選参加資格者」と認められました。この資格は、すでに大学の総合型選抜(旧AO入試)等で評価されるレベルのものです。

(乱暴なたとえをすると、英検1級くらいの価値はあるのでは?)

本選は、茨城県つくば市で3月14日~16日にかけて、泊りがけで、実技試験(鑑定等)と筆記試験が行われる予定でしたが、新型コロナの影響で、3月15日(火)にオンラインで記述式の筆記試験のみを実施することになりました。本選には約40名が参加し、その中から4名が日本代表として選ばれ、「国際地学オリンピック」に出場することになります。本選もがんばってください!

最後に、店網君の将来の夢を聞いてみました。

→大学で天文学を学び「天文学者」になりたい、と即答でした。国立天文台の副台長の渡部潤一さんのような天文学者が目標だそうです。そのため、日本で唯一理学部に天文学科があり、多くの天文学者(渡部潤一さんもその一人)を輩出している東京大学に入りたいということでした。(以上、紹介することは本人了解済です)

*将来の目標を定め、今を頑張っている素晴らしい若者に出会うことができました。

(実は、佐野高校や附属中にはこうした生徒が近年、増えてきました。まだまだ知らないだけで、熱い思いを持っている生徒はたくさんいるのかもしれません。)

アンドロメダ銀河(Wikipediaより)

いじめ・教育相談アンケート結果(2月)

2月1日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

今回は、中高ともに「いじめてしまった」「いじめられた」と回答した生徒はいませんでした。また、「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒は、中1で2名いましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。

附属中では、生徒が毎日提出する「生活ノート」を通して、担任が生徒同士のトラブルや、いやな思いをしたことなどについて相談に乗るなど、さまざまなチャンネルから、いじめの早期発見・早期対応に努めています。

附属中では、生徒が毎日提出する「生活ノート」を通して、担任が生徒同士のトラブルや、いやな思いをしたことなどについて相談に乗るなど、さまざまなチャンネルから、いじめの早期発見・早期対応に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

2月8日以降の教育活動について

*本県は令和3年1月14日以降、国の緊急事態宣言の対象区域となっていたところですが、2月7日をもって、対象区域から除外されることとなりました。

つきましては、2月8日以降の県立学校の教育活動については、下記の事項に留意するよう県から通知がありました。

1 引き続き感染防止対策を徹底する。

2 感染リスクの高い教育活動は実施しない。

3 部活動は、平日の放課後の活動を90分以内とし、週休日の活動を可とする。なお、他校との練習試合、合同練習等は中止する。

つきましては、2月8日以降の県立学校の教育活動については、下記の事項に留意するよう県から通知がありました。

1 引き続き感染防止対策を徹底する。

2 感染リスクの高い教育活動は実施しない。

3 部活動は、平日の放課後の活動を90分以内とし、週休日の活動を可とする。なお、他校との練習試合、合同練習等は中止する。

「新型コロナウイルス感染症への対応に係る県立学校における教育活動の指針」

(ver.3 2月8日~)教育活動の指針(ver.3 2月8日~).pdf

「地域の感染状況を踏まえた県外の教育活動の実施について」(2月4日)

県外での教育活動の実施について.pdf

*今回示された上記の指針や考え方、判断基準等をもとに、本校で計画している県外での教育活動(中学の林間学校、イングリッシュキャンプ、高校の修学旅行等)の実施の可否及び内容等について、県と相談しながら決める予定です。

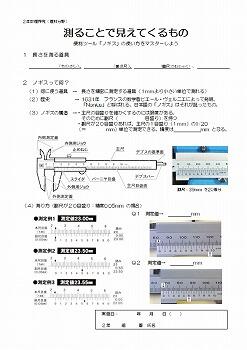

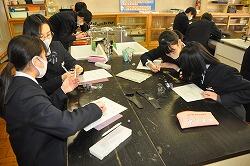

【中2】数理探究 ~測ることで見えてくるもの

2月4日(木)5.6限目、中学2年3組の「数理探究(理科分野)」(中村先生)がありました。今回のテーマは「測ることで見えてくるもの」、ノギスを使っていろいろなものを測ってみました。

ところで、皆さんは「ノギス」を知ってますか?

ノギスは長さを精密に測定する道具で、1mmより小さい単位(例えば、0.05mm単位)で測ることが出来ます。1631年にフランスの数学者ピエール・ヴェルニエによって発明されました。主尺と副尺の目盛りの組み合わせで、細かい長さまで測定できます。

授業では、まず、ノギスの使い方をマスターし、実際にいろいろなものの長さを精密に測ってみました。スライドガラスの厚さや1円玉の直径、パイプの外径・内径、さらには、アルミホイルの厚さを測ります。

しかし、アルミホイルは薄すぎて、ノギスと言えども、1枚の厚さは測れません。そこで、測り方を工夫します。ほとんどの生徒は、アルミホイルを折って重ねて厚くして測り、その長さを重ねた枚数分で割ることで、求めていました。

最後は、発展問題で、アルミニウムとガラス(ビー玉)の密度(単位体積当たりの質量)を求め、同じ体積で比較したとき「どちらが重いか」を求めます。

球の体積は公式にあてはめて求め、質量は電子天秤を使います。

生徒たちのレポート(プリント)を見ると、ガラスの密度はほぼ正確に求められていましたが、アルミニウムの密度はかなり低く(正解の半分以下の数値でした)出ていました。実はここで、なぜそうなったかを考察することが、とても重要です。その原因を推測し、仮説を立て、それを検証することで、正解の値に近づくことができます。(実験が出来なくても、思考実験で考えてみましょう)

*最後に、生徒の皆さんの感想です。

「これまでで一番楽しかった。密度などを協力して求めるのが楽しかった。達成感がすごかった。」

「ガラスの密度はおおよそ正確に測ることができた。アルミホイルで出た誤差は厚みからであると考える。道具を正確に扱うのは難しいと思った。」

「今日はノギスを使って長さを測ることができた。計算によるアルミの密度は1.3g/cm3だったが、実際には2.7g/cm3だった。そうなった理由としては、ノギスで厚さを測るときに、空気が入ってしまったこと、アルミホイルが、正しく25cm×20cmでなかったことが考えられる。ノギスの原理を詳しく知りたいと思った。ピエールさんのことも。」

「ノギスという道具を使って、小さな単位まで長さを測ることができた。ペアの人と協力して密度が求めることができた。とても頭を使ったがすごく楽しかった。」

「ノギスは正確に測れるはずだったが、けっこう難しくて苦戦しました。」

*ノギスという道具を使いこなすのは、なかなか難しかったようです。しかし、この授業の目的は、ノギスを使えるようにすることではありません。将来、ノギスを使う機会は、特殊な仕事以外おそらくゼロでしょう。また、最近は長さがデジタル表示される「デジタルノギス」も安価で売られていますので、苦労して目盛りを読むこともないでしょう。

*今回の「数理探究」は、まさに探究のツールとしてノギスを使いました。こうすれば測れるはず、誤差が生じた理由、それを解消する手立て、そういったことを考えるプロセスが、探究には欠かせないことを実感することこそが目的でした。まさに、「測ることで見えてくるもの」を感じて欲しかったのです。この目的が達成されたかどうかは、生徒それぞれで違いはあると思いますが、すくなくとも、この時間を楽しいと感じてくれた生徒が大勢いたことは嬉しかったです。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

1

2

2

8