文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【特集】SGHクラブディベート班が強くなった理由(わけ)

2月1日の校長室便りの最後に、SGHクラブディベート班が「なぜこんなに強くなったのか」その謎に迫ります、と書きました。実は、その後、下野新聞の取材があり、それが記事になるのに合わせて、強くなった理由についても紹介するつもりでしたが、紙面の都合により、記事掲載はもう少し後になるとのことでしたので、ここで紹介することにしました。

(PS:と言っていたら、本日21日の下野新聞の25面に大きく掲載されました。もしかしたら、取材に来てくれた記者さんにプレッシャーをかけてしまったのかもしれないですね。ごめんなさい。そして、ありがとうございます。ベストなタイミングでした。新聞記事は、HP掲載許諾が得られたら掲載します。)

*2月1日の校長室便り↓

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jocuhayg0-1552#_1552

(PS:と言っていたら、本日21日の下野新聞の25面に大きく掲載されました。もしかしたら、取材に来てくれた記者さんにプレッシャーをかけてしまったのかもしれないですね。ごめんなさい。そして、ありがとうございます。ベストなタイミングでした。新聞記事は、HP掲載許諾が得られたら掲載します。)

*2月1日の校長室便り↓

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jocuhayg0-1552#_1552

学年末試験が終了した2月19日(金)の13時ちょうど、練習が始まる前に、定例の班長挨拶から始まりました。ディベート班は部ではありませんので、トップは班長です。班員が何となく集まって、なんとなく練習が始まる、といった感じではなさそうです。

班長の江部青飛君(2年)から、今日の練習の目標や練習内容の確認などが行われています。そして最後に、「学年末試験のことで心配なことがあったら僕に相談してください」という力強い言葉で締めくくられました。

ディベート班は現在25名の班員がいますが、この日、練習に参加した生徒で3~4名のグループを編成し、グループごとに活動が始まりました。 ↓こんな感じです。

ディベート班は、今年度、2つの全国大会で5位入賞、県大会でも優勝、と破竹の快進撃を続けています。

今回は、強くなった理由を知るため「座談会形式」で話を聞くことにしました。座談会に参加してくれたのは、班長の江部青飛君、副班長の小林杏珠さん、1年生の鈴木颯一郎君の3名です。

話を聞いてみると、「強くなった理由」がはっきりわかりました。

彼らは、「部活改革」を行っていました。(注:部活動ではありませんが、ここでは一般化するため、このような表現を使います。)

まずは、要点をまとめて提示します。

【改革1】部活とプライベートを分ける

→*毎日の活動は、班長の挨拶で始まり、今日やることを確認し、最後は終わりの会で、その成果を全員で共有する。

→*ディベートに関することは学校だけで終わりにし、家ではやらない。家では、自分の勉強や趣味などに専念する。

【改革2】生徒主体の活動にする

→練習のための論題を生徒が決めたり、全員で選手をサポートするためのアイディアを出し合ったりすることで、自分たちの活動、という意識が高まり、モチベーションがあがった。1年生のアイディアが採用されるなど、先輩後輩という垣根を越えた活動ができるようになってきた。自分たちが考えたことをスムーズに導入できたのは、顧問の川俣先生のお陰。

【改革3】ディベート資料の一括管理

→ディベートでは、論題に対して、肯定側、否定側、それぞれにいろいろな資料を集め、立論の構成を考えるが、これまでは大会に出る生徒が、個人的に行っていた。それを個人に任せるのではなく、大会に出ない生徒も、調べた資料をデジタル化(写真化)し、パソコンのフォルダに入れるようにすることで、その資料を誰でも見ることが出来るようにし、どこにどんな資料があるかを一括管理することができるようになった。これは1年生のアイディアを採用したもの。

【改革4】残業はしない

→これは改革1~3と連動しているが、これまで大会前などは準備が間に合わなくて、遅くまで残ってやることが多かったが、どんな状況でも、遅くまで残る残業は一切しない。そのために、計画的に準備をし、直前になって慌てることのないようにする。

→これまでは、大会前の負担が大きく、自分の勉強ができなくなったり、自分だけなんでこんな大変な思いをしなければならないのか、とやめていく班員もいた。

→残業をしないようにするため、大会に選手として出場する生徒だけでなく、全員がサポートするような体制にする。これによって、持続可能な活動が可能になった。

以上、座談会での話を要約すると、数多くの部活改革があり、それを今年度、始まってすぐに実行に移し、成果をあげたことがわかりました。今回の話を聞いて、これは単なる「一部活(班活)の改革」ではなく、大人の世界の「働き方改革」そのものだと思いました。生徒から学ぶことがこんなにも大きいとは。想像を超えていました。

最後に、座談会に参加してくれた3名から、それぞれにとって、どの改革が一番良かったのかを聞きました。

鈴木君(1年生)

「先輩たちが自分たちの意見やアイディアを聞いてくれる、というのが良かったです。みんなでやっているという一体感や安心感があるので、自分もがんばろうという気持ちにさせてくれました。」

小林さん(副班長)

「今までは自分一人で仕事を背負うことが少なくなかったです。いままで一人でやることがつらいと思ってきましたが、みんなでやることで、やる気が出てきました。生徒主体の活動になったことが一番大きいと思います。」

江部君(班長)

「いろいろありますが、みんなが純粋に強くなった、というのが一番大きいと思います。1年生が強くなったので、2年生も負けられないという気持ちになったことが、個人的には大きいです。」

*班員の皆さん、練習中、お邪魔しました。

ご協力ありがとうございました。

3月に行われる最難関の全国大会、頑張ってください!

以上、座談会での話を要約すると、数多くの部活改革があり、それを今年度、始まってすぐに実行に移し、成果をあげたことがわかりました。今回の話を聞いて、これは単なる「一部活(班活)の改革」ではなく、大人の世界の「働き方改革」そのものだと思いました。生徒から学ぶことがこんなにも大きいとは。想像を超えていました。

最後に、座談会に参加してくれた3名から、それぞれにとって、どの改革が一番良かったのかを聞きました。

鈴木君(1年生)

「先輩たちが自分たちの意見やアイディアを聞いてくれる、というのが良かったです。みんなでやっているという一体感や安心感があるので、自分もがんばろうという気持ちにさせてくれました。」

小林さん(副班長)

「今までは自分一人で仕事を背負うことが少なくなかったです。いままで一人でやることがつらいと思ってきましたが、みんなでやることで、やる気が出てきました。生徒主体の活動になったことが一番大きいと思います。」

江部君(班長)

「いろいろありますが、みんなが純粋に強くなった、というのが一番大きいと思います。1年生が強くなったので、2年生も負けられないという気持ちになったことが、個人的には大きいです。」

*班員の皆さん、練習中、お邪魔しました。

ご協力ありがとうございました。

3月に行われる最難関の全国大会、頑張ってください!

身近な風景 ~集団産卵(動画あり)

2月18日夜、トウキョウサンショウウオの集団産卵が始まりました。

18日夜20時の段階で、産卵場にはオスが50個体程度、メスも5.6個体確認できました。

18日夜20時の段階で、産卵場にはオスが50個体程度、メスも5.6個体確認できました。

翌日19日の朝7時の様子です。昨夜、オスが団子状に絡まり合っていた場所に、産卵直後の卵嚢があるのを確認しました。全部で5対(10卵嚢)で、メス5個体分になります。明日は、さらに暖かくなる予報ですので、今夜も集団産卵が見られると思います。

オスが団子状になっている場所と卵嚢がある場所が対応していますので、最初の2枚の写真と比べてみてください。

*参考

<産卵シーン(動画)>

この動画は、同じ場所で2020年2月1日に撮影したものです。

どのようにメスが産卵し、オスが受精させるのか、はっきりわかります。

自分でいうのもなんですが、凄い動画が撮れたと思います。

・必見の価値はあります!

・まあ、見る人によってはあるかもしれません。

・両棲類が苦手な方は、衝撃が強いので見ない方がいいかもしれません。

(↑どれかでしょう)

https://youtu.be/XCNJkZZvdWM

全部で4分の動画ですが、見どころとして、以下のようなシーンがあります。

・産卵場にはたくさんのオスが集まっており、メスがやってくるのを待ち構えています。メスがやってきて産卵を始めると、オスは興奮して、メスの体に巻き付き、体内の卵嚢を絞り出すように締め付けます。

・20秒後、締め付けられたメスは失神したことが分かります。白い腹を見せています。この後、メスの体をオスが締め付けて引っ張ることで、体内から卵嚢が引きずりだされてきます。オスは興奮し口を開けて精子を出そうとしています。

・1分10秒後、出てきた卵嚢は青白く光っており、それにオスがしがみつき、精子をかけています。(精子そのものは見えません)

・1分50秒後、メスの体内から卵嚢が完全に排出され、支えを失ったメスは、失神したまま、落下していきます。しばらく、失神したままです。じきに復活しますが、そのまま死んでしまうこともあります。

・その後は、出てきた青白く光る卵嚢に、オスが絡みつき、ひたすら精子をかけ、受精させます。

【中3】高校卒業後の進路を考える講演会

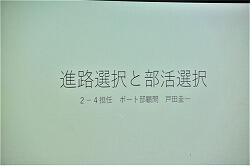

2月17日(水)7限目、中3の学活の時間に、高校の数学教諭で、ボート部の顧問でもある「戸田圭一先生」のお話をお聞きしました。

本校は中高一貫教育校なので、若手の高校の先生から、大学でどんなことを学んでいたのか、どんな部活をやっていたのか、そして、それが大学卒業後の職業にどうつながっているのか、などについて、講演会を行いました。本日はその2回目(理系分野)で、1回目は英語教諭の川俣先生(文系分野)でした。

本校は中高一貫教育校なので、若手の高校の先生から、大学でどんなことを学んでいたのか、どんな部活をやっていたのか、そして、それが大学卒業後の職業にどうつながっているのか、などについて、講演会を行いました。本日はその2回目(理系分野)で、1回目は英語教諭の川俣先生(文系分野)でした。

講演会のタイトルは「進路選択と部活選択」でした。

大学4年間をオリンピック出場を目指してボート部の寮で過ごしていた経験から話が始まりました。大学時代には、ボートの全国大会で優勝や準優勝など、大活躍していました。

ボート部の寮では、毎日4:30から7:00まで朝練があり、その後、9:00から19:30まで大学で授業。20:30から22:00まで夕練習があり、22:30に就寝、という日課を4年間続けていたそうです。

大学での学びや、大学の選び方などについても、わかりやすく説明してくれました。

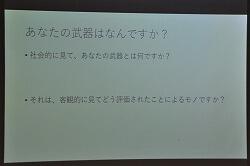

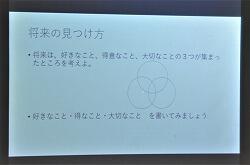

その後、生徒たちは、自分のことを振り返ったり、なぜ勉強するのかを考えたりする機会がありました。

最後には、生徒からの質問もあり、楽しい中にも多くの学びがありました。

もちろん、高校のボート部の紹介も忘れてはいませんでした。

最後は盛大な拍手に送られ、会場を後にしました。

楽しくてためになるお話、ありがとうございました。

身近な風景 ~校庭の花図鑑

この時期の校庭には、よく見ると、いろいろな花が咲いています。

大きく分けると、ツバキの仲間、ウメの仲間、そして、野草の花です。

まず、ツバキの仲間は、校庭の中庭、前庭などで、次々に咲き始めています。

名前まではわかりませんが、少なくとも5,6種類(品種?)はあるのではないでしょうか。

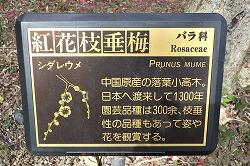

次に、ウメですが、紅梅、白梅、そして、シダレウメの3種類が咲いていました。

それぞれ7部咲きから満開くらいです。

まずは、前庭の紅梅。

同じく、前庭の白梅です。左手奥で咲いているのは紅梅です。

そして、正門をはいってすぐの「シダレウメ」です。ほぼ満開で、花びらがかなり落ちていました。

最後に、武道場の南側の空き地は、日当たりも良く、野草の楽園となっています。

「ナズナ」の大群落です。

その隙間に、「ホトケノザ」が花を咲かせています。

少し離れた場所に「カラスのエンドウ」も咲いていました。

春は、確実に進行している感じです。

【中学】質問教室

附属中は、明日18日と19日の2日間が学年末試験です。

そのため、昨日と今日の放課後、「選択1教室」(1階)と「選択2教室」(2階)で、質問教室を開講しています。学年を問わず、各教科の担当の先生に質問することができます。今日もひっきりなしに、質問に来ていました。

そのため、昨日と今日の放課後、「選択1教室」(1階)と「選択2教室」(2階)で、質問教室を開講しています。学年を問わず、各教科の担当の先生に質問することができます。今日もひっきりなしに、質問に来ていました。

五教科の先生が、生徒たちの質問に答えています。

また、自分の教室では、17時30分まで、自習をすることができます。

外は風花が舞っていました。明日からの試験、頑張ってください!

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

1

2

2

9