文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

佐野市防災放送(英語、スペイン語)のお知らせ

2月26日(金)に、佐野市役所で、佐野市防災放送の収録がありました。

防災放送は、毎日、午前10時、正午、午後5時に放送されますが、その英語版を附属中の栗原先生、スペイン語版を同じく富永先生が担当することになりました。市民から、聞きやすい女性の声を、という要望があり、本校の両先生が引き受けることになりました。

今日から、放送されていますので、聞き耳を立てて聞いてみてください。

防災放送は、毎日、午前10時、正午、午後5時に放送されますが、その英語版を附属中の栗原先生、スペイン語版を同じく富永先生が担当することになりました。市民から、聞きやすい女性の声を、という要望があり、本校の両先生が引き受けることになりました。

今日から、放送されていますので、聞き耳を立てて聞いてみてください。

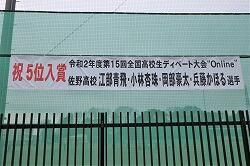

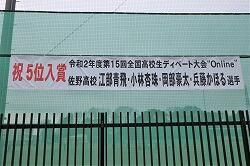

【高校】英語ディベートの横断幕ができました!

2月26日(金)、全国大会で活躍した英語ディベートの横断幕がようやく完成したので、校庭東側のネットに掲げてもらいました。2つ並べてみると壮観です。

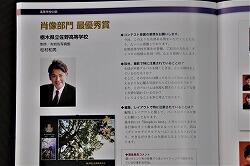

祝!スクールアルバムコンテスト「肖像部門」最優秀賞受賞!

さて、この方は誰でしょう?

本校生の皆さんなら、一度は顔を合わせているはずです。

学校行事には必ず写真を撮りに来てくれる「岩佐写真館」の松村和男さんです。

本校生の皆さんなら、一度は顔を合わせているはずです。

学校行事には必ず写真を撮りに来てくれる「岩佐写真館」の松村和男さんです。

実は、岩佐写真館が製作した佐野高校の卒業アルバムが、2020スクールアルバムコンテスト高等学校の部「肖像部門」で、見事、最優秀賞に輝きました!

日本商業写真家協会が発行する「フォトジャパン 第159号」で2020年の入賞作品が特集されています。全国の数千校の中から、部門ごとに各賞が選出されています。そのなかでも、肖像(ポートレート)はアルバムの根幹です。

岩佐写真館の作成した「佐野高校の卒業アルバム」には、生徒一人一人が最も輝いている瞬間がフレームにきっちりと収められています。ポートレートに、オレンジの背景は普通は使わないそうですが、あえて「鬼滅カラー」で勝負したそうです。その結果、見事なコントラストにより、生徒の内に秘めた情熱や、無限の可能性を感じさせることに成功しています。

↑ 昨年度、卒業した学年のアルバムです。

紙面には、受賞した松村さんのインタビュー記事が載っています。

◆コンテスト受賞の感想をお願いします。

→今回、このような名誉ある賞をいただくこととなり、たいへん感激しています。佐野高等学校卒業生の皆様、ご担当の先生方、心より感謝いたします。

◆取材、撮影で特に注意されていることは?

→生徒が卒業アルバムを開くときは、どんな期待をしているのだろうか?

そして、そのなかには撮ってもらって良かったと思えるような心躍る写真が入っているだろうか? また、このアルバムは何度も開きたくなるような愛と友情が溢れているのか? というようなことを常に考えております。

◆編集、レイアウトで特に注意されていることは?

→基本的には「Simple is best.」と考えておりますが、各行事のカット数は多めになっています。できるだけ多くの生徒が入るように努力しております。

◎審査委員長のコメント

→濃いオレンジの背景でうまいライティングで撮影されている印象的な作品。

最優秀賞受賞、本当におめでとうございます。

こんな凄い方に写真を撮っていただいていたとは!

卒業生の皆さんは、配られた「卒業アルバム」を手に取って、日本一のクオリティを、その目で確かめてください。

何度も見たくなるアルバムです。

身近な風景 ~アカガエルの産卵

2月23日、科学部が整備している「トウキョウサンショウウオの人工産卵場」でニホンアカガエルの卵塊を発見しました。おそらく、数日前に産卵されたものでしょう。

今年の初アカガエルでした。

今年の初アカガエルでした。

アカガエルの卵塊であることは、見ただけでわかりますが、この辺りには、ニホンアカガエルとヤマアカガエルが生息していて、見た目ではどちらの卵嚢か、区別がつきません。そんな時は、手で卵塊をすくってみるとわかります。

ニホンアカガエルの卵塊は、手ですくった時、形があまり崩れにくくまとまっている感じで、ヤマアカガエルの卵塊は、ゆるめで形が崩れやすい感じです。これで見分けることが出来ます。ご覧の通り、崩れにくくまとまっているので、ニホンアカガエルの卵塊であることがわかりました。

一つ一つの卵を拡大してみると、卵割が始まっているのが分かります。

【高校】ディベート班、下野新聞掲載

2月21日(日)の下野新聞の25面で、本校SGHクラブディベート班の活躍が、紹介されています。この記事は反響が大きく、いろいろな方から「新聞見ました」と声をかけていただきました。特に、地元に住んでいる佐野高校のOB、OGにとっては、嬉しい記事だったようです。

(下野新聞社よりHP掲載許諾済み)

R3.2.21 ディベート(下野新聞).pdf

(下野新聞社よりHP掲載許諾済み)

R3.2.21 ディベート(下野新聞).pdf

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

1

2

2

7