文字

背景

行間

校長室便り

【中3】県内初!「模擬国連プロジェクト」始動

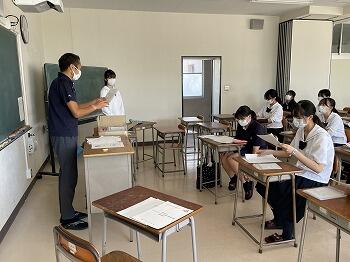

9月29日(木)7限目、中学3年1組の「CTP」の授業(富永先生)を見学しました。中3のCTPでは、今年度から、後期の活動として「模擬国連(Model United Nations:MUN)プロジェクト」を行います(県内初の取組です)。そこで、最初の授業では、栃木県の県立高校で唯一、令和2年度、3年度と連続して、模擬国連の全国大会に選抜されて出場した高校3年生(4名)から、「模擬国連」とは何か、ディベートとどう違うのか、その魅力等について、話してもらいました。

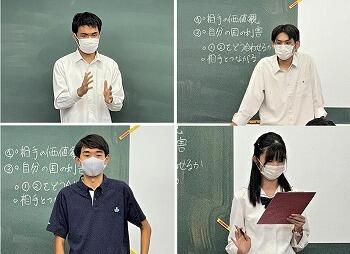

模擬国連(MUN)の4名のパイオニアたち

左上:横塚功樹君、右上:関根圭汰君、

左下:武藤玲矩君、右下:石塚凜花さん

4名の高校3年生は、特別講師として、中学生の授業に参加してくれました。

関根君と石塚さんは令和2年度の模擬国連(高1の時)、横塚君と武藤君は令和3年度の模擬国連(高2の時)に出場しています。いずれも、書類選考によって選抜されました。

令和2年度の模擬国連のテーマは「宇宙の平和利用」、令和3年度のテーマは「核軍縮」で、実際の国連のように、各国の代表に指定され、その国の代表として、議事に参加します。

ちなみに、「宇宙の平和利用」では、ルクセンブルクの代表、「核軍縮」では、キューバの代表として、参加しました。

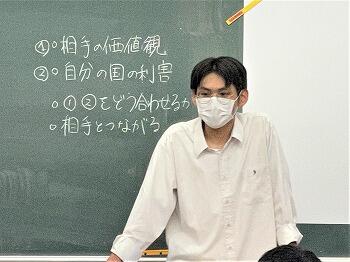

横塚君からは、「模擬国連で大切にしていること」について、説明がありました。模擬国連では、まず、相手の国の価値観を知り、次に、自分の国の利害を考える。そして、それらをどう合わせて、相手と繋がることを考えます。

続いて、関根君からは、ディベートと模擬国連の違いについて、説明してくれました。

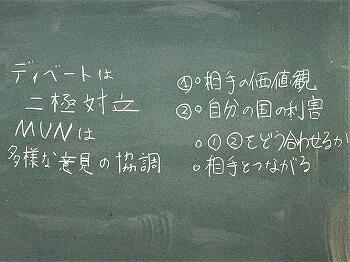

簡単に言うと、ディベートは二極対立で、両極端な意見のどちらが正しいかを論理的・批判的に判定します。これに対して、模擬国連は多様な意見の協調を重視し、納得できる解を求めます。

例えば、ディベートでは、「喫煙は害があるから禁止すべきである。是か非か」という論題で、両極端の意見を戦わせます。しかし、現実の世界では、そのどちらかではなく、喫煙ルームを設けるなどの落としどころを設けています。つまり、模擬国連は、現実の世界のように、多様な意見の中から、これなら両者が納得できる、という合意を形成する事を目的としています。ディベートは、論理的・批判的思考を鍛えるために役に立っていますが、模擬国連は、そうして身につけた力を活用して、多様な意見の中での合意「第3の方法」を見いだすことでもあります。

さらに、武藤君と石塚さんからは、模擬国連の楽しさや難しさなどについて、体験に基づいた話をしてくれました。

担当国のリサーチをすることで、世界の国のことを意識するようになったそうです。

なんだか難しそうな感じもしますが、今回の模擬国連プロジェクトのミッションは、

「世界中の皆が幸せに食べられるSDGs弁当を提案し、採択をする」ことです。(模擬国連の定番メニューです)

生徒の皆さんは担当国の大使になりきり、「文化・国境を越えて、世界中の皆が幸せに食べられるSDGs弁当」を提案し、会議の場で採択されるように発信、交渉をします。まずは、担当国を決め、担当国についてリサーチを進めます。

なお、本プロジェクトについては、模擬国連を授業の中に取り入れている「大妻中学校・高等学校」(東京都)と連携し、アドバイスを受けながら進めていきます。このような本格的な取組は、県内ではまだ例がありません。

今後の授業については、随時、紹介します。

【高校】国体2日目(ボート競技・敗者復活戦)

10月2日(日)、国体2日目、今日は「敗者復活戦」が行われました。本校からは、少年男子「ダブルスカル」、少年男子「舵手付きクオドルプル」、少年女子「ダブルスカル」の3試合に出場しました。

応援するボート部員

今日も風もなく、最高のボート日和です。

8時38分、少年男子「ダブルスカル」B組がスタートしました。佐高の青木瑛久と佐野東高生の3年生ペアです。

準決勝進出は果たせませんでしたが、持てる力を発揮することができたレースでした。

ボランティアで参加していた同じ3年生の古橋君が、青木君の頑張りを称えていました。青木君と古橋君は、中学校の時、野球をやっていた仲間でもあり、古橋君は青木君に、自分の最後の試合で使った硬式球をプレゼントしました。これからは、ともに受験勉強を頑張ることを誓い合いました。(いい話を聞かせてもらいました!)

この春卒業した内田絃心君も、北海道から国体のボランティアに駆け付けてくれました。昨年度、同じボート部の先輩後輩として一緒に頑張った二人の間にも、通じ合うものがあったのではないかと思います。

次は、「少年男子クオドルプル」A組です。本校からは、清水雅裕、宋 佳修、船田佳佑、三田翔愛の1.2年生4名が出場します

予選のレースでの改善点を克服し、前回より7秒近くタイムを上げることができました。今の自分たちにできることはやり切ることができた、と話してくれました。悔いのないレースができて良かったですね。

ボート部員から大きな声援がありました。星野先生も応援に来てくれました。

そして最後は、少年女子「ダブルスカル」B組です。福地琴美、高瀬綾乃の2年生ペアです。

乗艇前、戸田先生からアドバイスをいただいていました。表情が明るいのが印象的でした。

前半から絶好調で他県の3年生チームと互角に戦っていました。終盤で先頭集団から離されましたが、予選の時よりも10秒ほど速くなり、最後は埼玉選抜を振り切りました。満足できる戦いだったのではないかと思いました。

レース後も、やり切った感に溢れていました。

*今日の3レースには、それぞれの思いが込められていたように感じました。それぞれの中で、納得できるレースで締めくくることが出来たのは、良かったです。お疲れさまでした。3年生は引退、1・2年生は来年度に向けた区切りとなる一日でした。

*増田先生から写真が送られてきました。今日はオフで体調を整えるため、明日の準決勝に出場する選手は、会場でマッサージを受けたそうです。

また、明日のレースが早い組は、今日、配艇がありました。

少年女子クオドルプルの準決勝は、9時過ぎにスタートします。

明日が正念場ですので、力を発揮できるよう応援しています。

【高校】国体1日目(ボート競技・予選)

10月1日(土)、いよいよ「とちぎ国体」が開幕しました。ボート競技も「谷中湖特設ボートコース」で競技1日目(予選)が行われました。少年女子「舵手つきクオドルプル」が予選A組3位、成年女子「シングルスカル」(増田萌先生)が予選D組2位で、それぞれ予選通過しました。

今日は晴れ渡る秋空の下、ボート競技の予選が行われました。

今日も、ボランティアの高校生、大学生が大勢来てくれました。高校生は緑のジャケット、大学生以上は黄色のジャケットを着ています。

佐高生です。

ボート部の卒業生も来てくれました。

会場には、観覧席が設けられています。また、湖岸にも大勢の人たちが応援に来ていました。

今日の予選のトピックは、何と言っても、少年女子「舵手付きクオドルプル」(栃木選抜)と成年女子「シングルスカル」(増田先生)の予選突破でしょう。

少年女子「舵手付きクオドルプル」(栃木選抜)は、高校3年生の藤倉望妃、藤倉麻妃、堀越紅羽の3名がエントリーしています。予選A組は、優勝候補がひしめく厳しい組でしたが、接戦の中、3位に食い込み、予選を突破しました。

優勝候補と渡り合えることがわかり、大きな手ごたえを感じていました。

戸田先生からも良く頑張った、と声をかけらていました。

とちテレからも取材を受けていました。今日のとちテレの番組で、本県選手の活躍の一コマとして紹介されるそうです。

そして、もう一つのトピックは、成年女子「シングルスカル」(増田先生)の予選突破です。

増田先生の予選D組も、優勝候補がひしめく組となっていましたが、レースの終盤に、驚異的な伸びを見せ、見事2位に食い込みました。観覧席の目の前で、先行する艇をあっという間に追い抜く姿はかっこよかったです。

手前の1番の艇が増田先生です。

4番の艇を抜き去り、2位に食い込みました。

増田先生、凄すぎます。(頑張りすぎて、レース後、両足がつってしまったそうです。)

以上の2種目は、10月3日(月)の準決勝に進出しました。

一方、今日の予選突破は果たせませんでしたが、明日の敗者復活戦を行うチームも頑張りました。

まずは、少年男子「舵手付きクオドルプル」(栃木選抜)です。本校からは、清水雅裕、宋佳修、船田佳佑、三田翔愛の4名です。

少年男子「ダブルスカル」(栃木選抜)。本校からは、青木瑛久が出ています。

「明日の敗者復活戦で頑張りたい」と話してくれました。

少年女子の「ダブルスカル」(栃木選抜)は、本校生の福地琴美、高瀬綾乃が出場しました。

スタート地点で写真を撮りました。スタートするまで、人の手で艇を捕まえています。よって、フライングはありません。手前から2番目が栃木選抜です。

「明日の敗者復活戦、頑張ります。」

こんな感じで、1日目は終わりました。周りは他県の選手ばかりで、これが国体なんだなと思いました。

選手の皆さん、そしてボランティアの皆さん、お疲れさまでした。

【中高】ももクロプロジェクト「成果報告会」

9月30日(金)昼休み、選択3教室で、6月に行われた「ももクロプロジェクト」の成果報告会が行われました。

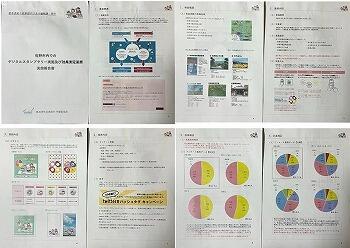

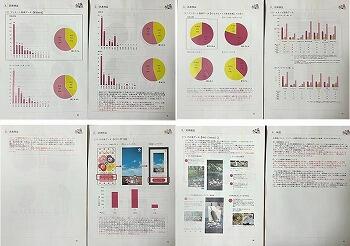

栃木県デジタル戦略課から、「佐野市内でのデジタルスタンプラリー実施及び効果測定業務実施報告書」と記念品が送られてきましたので、全員に配付しました。

報告会では、まず、中條先生から、県から報告書と記念品が送られてきたというお話がありました。

報告書は、A416ページに及ぶ本格的なもので、1事業概要、2事業内容、3効果検証、4総括 の4章からなっています。これを読むと、アンケート調査により、本プロジェクトに参加した人数や来訪者の都県、スタンプアクセス数、SNSへのツィート情報など、詳細がわかります。自分たちのプロジェクトの成果が、目に見える形になっていることに感激しました。

また、記念品として、本プロジェクトで活用したロゴマークやイラストをスタンドにアレンジたものが一人一人に送られました。

プロジェクトリーダーの石塚凛花さんが、本プロジェクトを実行した感想などを語ってくれました。

最後に、全体で記念撮影を行いました。

【中3】「化石から見る地層の成り立ち」(数理探究)

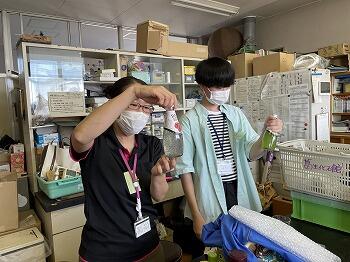

9月30日(金)6限目、中学3年1組の数理探究「化石から見る地層の成り立ち」を見学しました。講師は、葛生化石館の奥村よほ子先生です。また、今回は現在、葛生化石館で博物館実習を行っている川嶋さんも来校しました。

奥村先生と川嶋さん

授業終了後、準備室でいろいろと楽しいお話に花が咲きました。中学理科の菊地先生が、珍しい飲み物を持ってきてくれました。バジルシードというもので、バジルの種が入った飲み物です。ぱっと見には、カエルの卵が入っているのかなと思いました。試しに1本開けて飲んでみました。

独特の食感がありましたが、「普通においしい」飲み物でした。

【高校】インターハイ・陸上競技(出場報告)

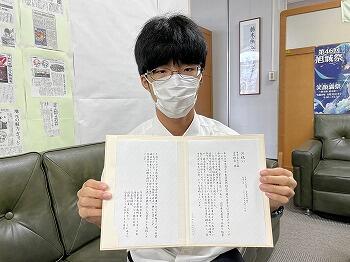

9月30日(金)昼休み、8月3~7日に「インターハイ」(陸上競技)に出場した陸上競技部の4名に、校長による「表彰カード」を手渡しました。

4人からは、それぞれ一言ずつ感想を話してもらいました。

小野悠人君(3年1組、100m、4×100mR)

→「高校1・2年生の頃は関東止まりで、そこから先の壁が大きく、落ち込むことがありました。高校3年で、この壁を破ることができたのは、輝いている仲間がいて、挑戦することを楽しく感じられたことだと思います。素敵な仲間のお陰です。」

熊倉直希君(3年1組、4×100mR)

→「私は小学校1年生の時から陸上を続け、中学では全国大会に出場することができました。高校に入ると高校ならではの雰囲気に戸惑うこともありましたが、高3でインターハイに出場できて嬉しかったです。大学でも陸上を続けるつもりです。」

須藤涼佑君(2年1組、4×100mR)

→「今回の4人の中では一番タイムが遅いので、自分が一番頑張らないと、と思って本番に臨んだことが印象に残っています。高2で全国にでることができて、大きな励みになりました。次のステップに向けて、頑張ります。」

若菜 敬君(1年4組、4×100mR)

→「高1で全国を経験できたことが嬉しかったです。全国でも勝てるように頑張りたいです。」

*4名とも、お疲れ様でした。全国の檜舞台で力を発揮できたことは、大きな勲章だと思います。インターハイに出場を決めたこと、そして、インターハイでの活躍、よく頑張りました。

【中学】佐野市学校音楽祭 合奏の部「最優秀賞」

9月30日(金)、佐野市文化会館大ホールで、「令和4年度 第72回 佐野市芸術祭学校音楽祭中学生 合奏の部」が開催されました。佐附中吹奏楽部は、見事「最優秀賞」となり、来月に行われる「中央祭」への参加が決定しました。おめでとうございます。

演奏終了直後の待合室でのワンショットです。よく頑張りました!

【高校】国体開催前日(ボート競技)

9月30日(金)、明日からとちぎ国体が開幕します。ボート競技の会場では、明日の予選に向けて、準備は整ったようです。

いちごのかわいいマスクをしています。

バスの中でも、いい感じになっていました。

明日の予選は、8時30分から始まります。

【中3】天童からの祝電

9月28日(水)、山形県天童市の渡邉邦章様から、中学3年2組の石原橙真君あてに、第43回全国中学生選抜将棋選手権大会第3位を称える「祝電」が届きました。

渡邉邦章様は、佐野高校の卒業生(第50回)で、山形県天童市で会社を経営されています。この度の大会で、協賛企業として関わられていたそうです。

「佐附中生の活躍は、佐高卒業生にとっても、自分の事のように喜ばしいことです。今大会で第3位入賞、とても素晴らしいです。予選リーグで2試合目に今大会の優勝者となる対戦相手に唯一白星をあげています。これはとても価値のある1勝だと思います。佐高卒業生として、とても誇りに思います。今後のご活躍を期待するとともに、将棋のまち天童市より心から応援しています。」という祝電をいただきました。

石原君は、「ありがとうございました。佐野高校の卒業生である渡邊様から、このような祝電をいただき、とても光栄に思います。佐野から遠く離れた天童市で、私を応援してくれていた方々がいらっしゃったことに驚くとともに、第3位という結果を出すことが出来て、本当に良かったと思っています。今後も大好きな将棋で、一人でも多くの方々に応援してもらえるよう、頑張りたいと思います。」と喜んでいました。

学校としても、渡邊様のような卒業生の方から、本校生の活躍を応援してくださり、お祝いしていただけたことは、とても励みになりました。今後も、本校を応援してくださいますよう、お願い申し上げます。今回は本当にありがとうございました。

【高校】国体開幕2日前(ボート競技)

9月29日(木)、今日は国体開幕2日前です。各県の公式練習の2日目です。本校のボート部の選手も、本番さながらに練習しています。また、ボランティア生徒たちは、艇の貸し出し業務を行いました。

増田先生も時間になると、艇を借りに来ました。

本校のボランティア生徒たちです。

特にありません。