文字

背景

行間

活動の記録

【中学】栃木県中学校英語スピーチコンテスト

11月11日(火)に宇都宮市田原コミュニティプラザにおいて第35回栃木県中学校英語スピーチコンテストが行われ、Ⅰ部に3年生の高橋 凛帆さん、和田 十唯さん、Ⅱ部(バイリンガル)に2年生のラウクス シェイド エヴァンさんが参加しました。

どの生徒も今までの練習の成果を十分に発揮し、堂々とした素晴らしいスピーチを堂々と行うことができました。

結果、3名とも入賞することができました。おめでとうございます!

【中1】チェンジメーカー講話

11/11(火)に社会を変えるために活動をしている方々(=チェンジメーカー)をお招きして、「講話」を実施しました。

今回は、実際に社会を変えるために活動をしているNPO法人サイレントボイスの日下友乃様、一般社団法人ひるねの池田裕介様のお二人に講話を行っていただきました。

【講話の様子】

自分が感じるワクワクを大切にして誰かのために活動するお二人の話に生徒たちは興味津々でした。

チェンジメーカーの方々からたくさんの刺激を受けたと思います。

ぜひ、それぞれのチームでの今後の探究活動につなげてほしいと思います。

※生徒の活動の様子は、グループスペース「附属中18期生(1年)」でも紹介します。保護者の皆様は、そちらもご覧ください。

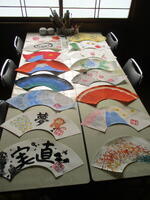

【中3】修学旅行④

11月7日(金)は、クラスごとに京都で体験活動を行いました。

1組は、二条城を見学し、組紐づくり体験を行いました。

2組は、嵯峨嵐山を散策し、扇子の絵付け体験を行いました。

3組は、組紐作り体験と北野天満宮でご祈祷を行いました。

最後に、東寺を生徒全員で見学しました。

4日間にわたる修学旅行でしたが、非常に楽しく笑顔あふれる様子が多く見られました。

中学校生活も残り数ヶ月となります。中学校での日々を大切に過ごしてほしいと思います。

【中3】修学旅行③

11月6日(木)は、東大寺見学と京都班別タクシー研修を行いました。

東大寺内を見学して、奈良公園で自由散策をしました。

その後、班ごとにタクシーをお借りし、事前に調べた見学地を見学してきました。

生徒達は、班で話し合って決めた様々な場所を見学することができました。

夜には、青蓮院で茶道体験や琴の鑑賞、法話を聞きました。

さらに湯豆腐を夕食で食べたり、高台寺のライトアップを見に行ったりしました。

朝から夜まで、盛りだくさんの内容でしたが、素敵な思い出の1ページを飾ることができました。

【中3】修学旅行②

11月5日(水)は、大阪、奈良に行きました。

大阪では、海遊館に行き、様々な海の生き物を見ることができました。

特に、海遊館一押しのジンベイザメを見て、その大きさに生徒たちも驚いていました。

奈良では、薬師寺を参拝し全員で法話を聞きました。

薬師三尊像についての説明だけでなく、物事の捉え方は自分次第であることを教えてくださいました。

物事はすべて、自分自身の心の持ちようによって面白くもつまらなくもできる。面白くないと簡単に割り切るのではなく、自分から楽しもうという気持ちをもって臨んでいるのかを考える一度必要があるというお話をいただきました。

その後は、生徒それぞれが3つのコースに分かれて見学を行いました。

【中3】修学旅行①

11月4日(火)~7日(金)に行われた修学旅行の様子を掲載します。

11月4日(火)は、広島の宮島に行き、厳島神社を見学しました。

干潮のタイミングだったこともあり、大鳥居の近くまで行くことができました。

教科書などで見ていたものを間近で見ることができ、たくさんの生徒たちが写真を撮っていました。

その後、広島平和公園に行き、平和祈念式典を行いました。

原爆の子の像の前で、生徒会長のお話と生徒たちが折った千羽鶴を奉納しました。

慰霊碑の前で、学年シンカ委員長による平和宣言を行い、献花をしました。

そして、平和記念資料館を見学しました。

原爆ドームや、当時の写真と被爆地に残っていたものなどを、生徒たちは息をのんで見ていました。

平和な日々が、長く続くことを心から願っています。

【中1】ソーシャルチェンジ中間発表

11/7(金)スペシャルウィーク最終日に教育と探求社より大野様、川合様、野崎様をお招きして、ソーシャルチェンジの中間発表を実施しました。

総合的な学習の時間に始まった社会探求活動であるソーシャルチェンジについて、グループで考えたアイディアを発表しました。

※生徒の活動の様子は、グループスペース「附属中18期生(1年)」でも紹介します。保護者の皆様は、そちらもご覧ください。

【中2】スペシャルウィーク最終日(校外学習)

7日(金)、中学2年生が校外学習(職業人講話・ライオンキング鑑賞)を行いました。

相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明において、料飲支配人である鯨井 正敏様からご講話をいただきました。

お客様を笑顔にするために、美味しい料理を提供するだけではなく、様々なことに気を配りながらお仕事をしており、その細やかさに生徒たちは驚いたようでした。

講話が終了後、ビュッフェ形式の美味しい昼食をいただきました。

昼食後、有明四季劇場へ移動し、劇団四季「ライオンキング」を観劇しました。

観劇終了後も余韻に浸って、感想を伝え合っていました。

これで、今年度のSpecial Weekは幕を閉じました。

生徒の皆さん、この4日間で得られたものを今後の学校生活に生かしていきましょう。

【中2】スペシャルウィーク3日目(伝統音楽教室・My Question)

6日(木)、中学2年生が伝統音楽教室(筝体験)と「My Question」を行いました。

Special Week3日目である6日(木)、中学2年生は伝統音楽教室(筝体験)や「My Question」等を行いました。

本校では、日本の伝統楽器に触れる授業を行っており、中学2年生は筝の演奏を体験しました。昨年度に続いて2回目の体験で、前回よりも難易度の上がった演奏に挑戦していました。

講師である古橋先生と相澤先生のご指導の下、「きらきら星変奏曲」を演奏しました。

「My Question」とは、教育と探求社が提供する「問い探究活動」で、これからの総合的な学習の時間に取り組みます。

今回が初回の活動で、生徒たちはとても楽しそうに取り組んでいました。

また、1月末に行われる林間学校に向けて、スキーウェア等のサイズ合わせも実施しました。

スキー未経験の生徒も多く、ワクワクしながら試着していました。

ご協力いただいた皆様、大変お世話になりました。

【中1】スペシャルウィーク3日目

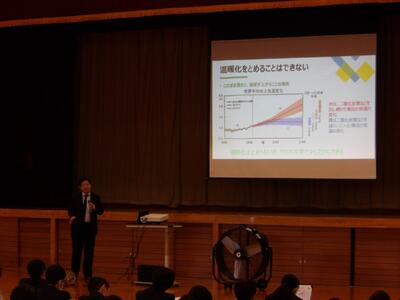

スペシャルウィーク3日目の6日(木)、中学1年生は「環境教育講話」と「藍染め講話&すくも作り」を行いました。

「環境教育講話」では、足利大学創生工学科准教授の飯野光政様をお招きして「環境について考えを深める」をテーマに講話をしていただきました。

気候変動や地球温暖化についての授業をしていただき、生徒たちは将来自分たちができることについてグループで意見を出し合いながら考えを深めていました。

藍染めプロジェクトでは、足利の藍絽座から風間様にお越しいただき、藍染めの原料である「すくも」作りをスタートさせました。

自分たちで育てた藍の葉で藍染めができることを楽しみにしています。

飯野様、風間様、お忙しい中素敵な講話をありがとうございました。

※生徒の活動の様子は、グループスペース「附属中18期生(1年)」でも紹介します。保護者の皆様は、そちらもご覧ください。

特にありません。