文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【中学】校舎内の清掃活動

8月20日(金)11時 練習の終わった「中学女子バレー部員」が、管理棟の廊下の雑巾がけ等の清掃活動をしてくれました。ご苦労様でした。

【高校】福井インターハイ・ボート競技⑤「部長挨拶」追加

8月16日(水)大会3日目、今日は「女子舵手付きクオドルプル」の準々決勝が行われました。準決勝には残れませんでしたが、精一杯頑張りました。

本校生チームは、最後の最後まで接戦でしたが、わずか0.22秒差で準決勝に進出することが出来ませんでした。1000mのレースでの0.2秒差は差がないくらいの僅差ですので、生徒たちの悔しさはいかばかりかと思います。しかし、全国の最強豪校を相手に、これだけのレースが出来たことは、堂々たる結果だと思います。誇りに思って欲しいと思います。

このチームは、今年3月に行われた関東大会で創部以来初の入賞を果たしましたが、全国でも通用する実力であることを証明してくれました。

ボート部は冬の間の体力つくり、そして渡良瀬川に水が入ってからは、朝6時くらいから朝練をしてから登校するということを自分たちで志願して続けてきました。「女子舵手付きクオドルプル」だけでなく、すべての種目で、ここまでよく頑張りました。

(↑ 8/15の写真を再掲)

<部長の船渡川優衣さんの挨拶>

「応援してくださった皆様、ありがとうございました。2年生は初めての全国大会で緊張していましたが、みんな良い漕ぎができていたと思います。これからたくさん練習して来年のインターハイではもっと良い結果を残してくれることを期待しています。3年生にとっては、最後の大会が終わりました。正直、もっと上を目指していたので悔しいです。しかし、最後までボートを楽しむことができて良かったです。3年生が引退し、新体制となったボート部の応援もよろしくお願いいたします。」

(付記)

<今日の大会の様子>

朝から雨が降っていましたが、本日の第1レースが始まるころには上がり、時折晴れ間が見えました。時々風も吹きましたが、概ね穏やかな水面の中で準々決勝が行われました。最終日への生き残りをかけ、最後まで結果がわからない名勝負が多く見られました。(大会のHPより)

(大会HPに載っていた写真です。↑)

ボート部員たちは明日(19日)の夕方、佐野に帰着します。お疲れさまでした。

【中2】技術のグリーンカーテン

8月18日(水)16時頃、粂谷先生が中学2年生の各教室の窓に作ったグリーンカーテンの手入れをしていました。中学2年生の「技術」の授業では、「グリーンカーテンにはどんな植物が適しているか」という課題を設定し、グループごとに、これはと思う植物を探し、実際に育ててみて、グリーンカーテンを作る実験をしています。それぞれ違う植物を育てているところが、画期的で面白いです。

いろんな植物が育っていました。以下はその一部です。食用になるものもありました。

【中1】総合のSDGs研究

8月18日(水)から、中学1年生の希望者は、学校の各教室で「SDGs研究」を行っています。海洋汚染や地球温暖化など、グループごとにテーマを決め、ホームページなどで調べたことをパワーポイントにまとめていました。9月4日の旭城祭で発表するそうです。同じグループや個人で作業を進めていました。どんな発表になるのか、楽しみにしています。

令和3年8月20日以降の県立学校の対応について

8月20日(金)から栃木県が緊急事態措置区域となるため、知事から県民等に対して、感染拡大を防止するための更なる要請をすることになりました。つきましては、8月20日以降の県立高校の教育活動については、以下の通りですので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇感染防止対策をこれまで以上に徹底しながら、教育活動(部活動を含む。)を実施する。

〇感染リスクの高い教育活動は、実施しない。

〇部活動の実施は、短時間とし、特に付随する場面(飲食、更衣等)での感染防止対策を徹底する。

〇宿泊を伴う活動や校外での活動については、大会等一部の例外を除き不可とする。

以上を踏まえた具体的な対応として以下のことが挙げられます。

・課外等の夏季休業中の登校については、感染防止対策を徹底した上で実施可。

・2学期については、通常登校を継続。その際、感染リスクの高い教育活動(近距離、接触、密集が生じる活動)は実施しない。

・学校祭については、保護者等の外部の入場者を入れず、校内公開として実施する。

・夏季休業中及び2学期の部活動については、一日の活動を2時間以内とするとともに、午後8時には自宅に着くよう終了時刻を設定する。

【高校】福井インターハイ・ボート競技④

8月17日(火)、今日は男子シングル、女子ダブル、男子ダブルの予選が行われました。雨が降る中でのレースでした。3種目とも残念ながら予選突破はできませんでしたが、最後まで諦めず懸命に頑張りました。お疲れさまでした。

女子ダブルスカル:藤倉望妃さん、堀越紅羽さん(2年生)

女子ダブルスカル:藤倉望妃さん、堀越紅羽さん(2年生)

男子シングルスカル:内田弦心君(3年生)

男子ダブルスカル:青木瑛久君、磯貝虎生君(2年生)

<今日の会場の様子>

「本日は予報通り雨で時々強い雨になりました。幸い風の影響は少なく、比較的穏やかな水面でレースができました。各種目予選の残り半分を行いました。予選突破をかけて、各クルー最後まで懸命に頑張っていました。」(大会のHPより)

【高校】福井インターハイ・ボート競技③

8月16日(月)今日からボート競技の予選が始まりました。女子舵手付きクオドルプルでは、本校生のチームは予選4組で出場し2位で通過しました。各組の上位3チームが準々決勝に進めますので、18日(水)に行われる準々決勝への進出が決定しました。まずは予選突破、おめでとうございます。

女子舵手付きクオドルプルには、3年生の岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さんの5名がエントリーしています。予選レースは、全部で8組あり、後半の5~8組は明日(17日)に行われます。さすがは全国大会、勝ち上がるのは大変です。

(動画)→ 女子舵手付きクオドルプル予選(2021.8.16)

顧問の戸田先生によると、「力は発揮できており、まだまだ伸びていく。」ということですので、自信を持って頑張ってください。応援しています。

(全国高体連ボート専門部のHPより、8月16日の会場の様子)

なお、本校から出場している男子シングル、男子ダブル、女子ダブルの予選は、明日行われる予定です。

【高校】福井インターハイ・ボート競技②

8月15日(日)今日は天候が回復したため、公式練習が行われています。1日目(14日)の公式練習が荒天のため実施できませんでしたので、競技種目ごとに、時間を決めて、各校80分間、練習しています。

朝、艇の準備をしている様子(雲がかかってます)

朝、艇の準備をしている様子(雲がかかってます)

14日に大会本部のHPに掲載された「15日の配艇表」さらに、日程が2時間遅れになったことにより、本校の公式練習時間は以下のようになっていると思われます。

男子シングル 9:10~ 10:30

女子ダブル 9:20~ 10:40

男子ダブル 9:30~ 10:50

女子クオドルプル 13:20~ 14:40

男子シングル

女子ダブル

男子ダブル

女子クオドルプル

昼過ぎです。少し晴れ間も見えてきていますね。

今日は風が強く、かなり漕ぎずらい状況でしたが、選手たちは一生懸命頑張っている、と顧問から報告がありました。明日は風が弱くなる予報だそうですので、いいコンディションで漕げることを祈っています。

【高校】福井インターハイ・ボート競技①

8月13日(金)朝7時頃、「福井インターハイ(令和3年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大会)」に参加するボート部が、佐野からバスで出発しました。雨の中の出発でしたが、15時過ぎには、福井県美浜町の久々子湖(くぐしこ)ボートコースに到着しました。雨は降っていないそうです。

しかし、明日(8月14日)予定していた公式練習は、大雨警報に伴う災害や交通網の乱れ、ボートコースへの流木やごみ等の流入の恐れがあるため、中止となりました。15日に公式練習が行われる予定です。

しかし、明日(8月14日)予定していた公式練習は、大雨警報に伴う災害や交通網の乱れ、ボートコースへの流木やごみ等の流入の恐れがあるため、中止となりました。15日に公式練習が行われる予定です。

福井県美浜町はこの辺にあります。(美浜町HPより)

三方五湖(みかたごこ)とは、三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖、日向湖の5つの湖の総称で、若狭湾国定公園に属する名勝です。その一つの久々子湖(くぐしこ)にボートコースがあります。

身近な風景 ~トンボ(ウチワヤンマ)の羽化

8月1日(日)ボート部が普段練習している「渡良瀬川」から、トンボの羽化の情報提供がありました。セミの羽化を紹介したので、ついでにトンボの羽化も紹介しようと思います。

腹部に「うちわ状の突起」があることから、「ウチワヤンマ」ではないかと思います。(トンボに詳しい人がいたら、何トンボか教えてください。)

腹部に「うちわ状の突起」があることから、「ウチワヤンマ」ではないかと思います。(トンボに詳しい人がいたら、何トンボか教えてください。)

この情報の提供者は、前佐高教員で現在は佐野東高のボート部監督の増田先生です。

佐野東高と佐野高のボート部は、よく一緒に練習しています。

今回は、ボートを岸に付ける「船着き場」のような場所で、練習の合間に目撃した大変貴重な映像です。

日時は、8月1日(日)11時です。

①幼虫(ヤゴ)から成虫の頭部と胸部が出てきました。

②腹部も完全に出てきました。

(動画)→ ウチワヤンマの幼虫の羽化①

③羽が少しずつ伸びてきています。

④さらに羽が伸びてきました。

(動画)→ ウチワヤンマの幼虫の羽化②

⑤羽を広げてきました。この時、11時30分です。

(動画)→ ウチワヤンマの幼虫の羽化③

つまり、①から⑤までにかかった時間は、約30分間ということになります。想像以上に速いです。この後、すぐに飛んで行ってしまったそうです。トンボがこのような人が大勢いる場所で、真っ昼間に羽化する、ということを初めて知りました。とても勉強になりました。増田先生、貴重な情報ありがとうございました。

身近な風景 ~セミ(アブラゼミ)の羽化

8月9日(月)19時半頃、佐野市富士町の梅林公園の駐車場近くで、セミ(アブラゼミ)の幼虫に出会いました。

最初は地面を樹木と反対方向に歩いているところを発見しました。幼虫はすぐに方向転換し、樹木の根元にたどり着き、登り始めました。

かなりのスピードで登っていくので、ちょっとびっくりしました。20分程度で、3mくらいは登っていました。

(動画)→ ひたすら登るセミの幼虫

この写真の一番上の枝まで登りました。

枝の付け根付近にいます。20~30分程度で、ここまで登ってしまいました。

追っかけていた幼虫が通り過ぎた近くの枝に、別の幼虫を発見しました。しかし、この段階では、羽化した抜け殻なのか、これから羽化する幼虫かどうかは、はっきりわかりませんでした。

1時間半後の21時。再び同じ樹木でさっきの幼虫がどこにいるのかを探してみましたが、見つかりませんでした。しかし、抜け殻かなと思っていた幼虫に変化が起こっていました。

どう見ても、これは羽化している幼虫でした。

やっと、羽化する姿を見ることが出来ました。ちょっと距離が離れていて、観察しにくかったです。

(番外編)

同じ時刻、昼間うるさく鳴いていたセミの成虫たちは、樹にとまってじっとしていました。寝ているのでしょうか? 近くに寄っても逃げません。

アブラゼミ

ニイニイゼミ

コクワガタもいましたが、こちらは夜行性で活発に動き回っていました。

(注)梅林公園では、この時期、例年はもっと多くの羽化するセミの幼虫の姿を目にすることが多いそうですが、今年はどういうわけか、羽化する個体が少ないようです。セミの幼虫は、土から穴をあけて出てくるので、その穴が見つかれば、幼虫が羽化していることがわかりますが、梅林公園ではその穴がほとんど見つかりませんでした。不思議でした。

ちなみに、佐高の前庭のクスノキの周辺は、今年も幼虫が出てきた穴だらけです。

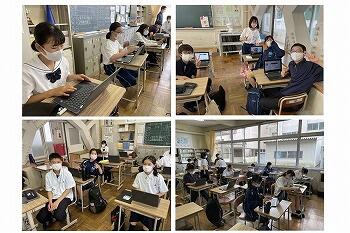

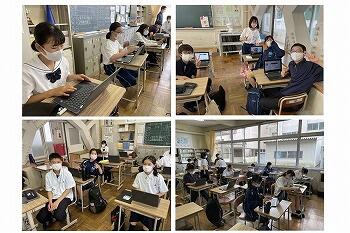

【中学】SGクラブ「日本語ディベート」

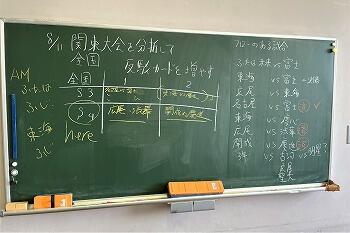

8月11日(水)の選択4教室では、中学のSGクラブ「日本語ディベート」の練習が行われていました。

日本語ディベートは、SGクラブ(Sano グローカル・クラブ)の一つで、特設部(他の部との掛け持ちが可能です)として活動しています。数年前は10名程度の人数でしたが、年々人気が高まり、今年度は中1から中3までで、25名を数える大所帯となってきました。

今日の活動は、日本語ディベートの関東・全国大会出場チームが、どのような戦い方をしてきたのか、3~4名のチームごとに、学校を決めて分析をしていました。関東や全国大会では、他校同士の対戦についても、立論や反駁など、試合を詳細に記録しています。例えば、どのような反駁が効果的だったのか、を分析することで、自分たちが考える際の幅や選択肢が広がることになります。一人一台パソコンが大活躍で、チームスを使って、チームごとに一つのファイルを完成させていました。

どのチームも自分たちで考えて行動していました。生徒たちは、この作業がどのような意味があり、どういうまとめ方をすれば役に立つかを考えながら、チームごとに作業を進めていました。パソコンをうまく活用した「主体的対話的で深い学び」がなされているように感じました。とても素晴らしい活動だと思いました。

ところで、今日は2年生の新部長が決まったそうです。

生徒からの投票結果等をもとに、中学2年1組の落合さんが新部長になりました。

誰からも相談しやすい雰囲気があり、ディベートに対するやる気が、みんなから一目置かれているところが評価されたようです。頑張ってください。

【中高】職員室等の大掃除ありがとうございました。

明日12日(木)から16日(月)まで、学校閉庁日と土日で、学校は5日間の休業日となります(働き方改革の一環で、教職員は出勤しません)。休業日前の練習終了後に、中学の女子バレー部員と、高校の男子バスケットボール部員が、職員室や廊下、トイレ、体育館等の大掃除をしてくれました。夏休み中は、通常の清掃はありませんので、とても助かりました。ありがとうございました。(なお、写真に写っている生徒はその一部分です。)

中学生の女子バレーボール部員の有志

中学生の女子バレーボール部員の有志

高校の男子バスケットボール部員

【高1】筑波エアロスペーススクール2021参加

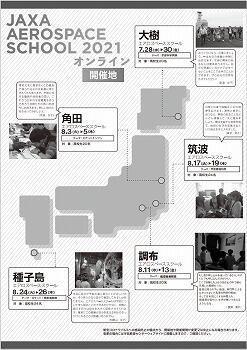

8月17日(火)~19日(木)の3日間、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「筑波宇宙センター」で、高校生が「日本の宇宙開発の最前線」を体験する「筑波エアロスペーススクール2021」が開催されます。全国からの多数の応募者の中から、高校1年2組の青柳妃砂(あおやぎ きずな)さんが、参加者24名の一人(栃木県からは1名のみ)に選ばれました。

エアロスペーススクールは、JAXAの現場で、高校生が、宇宙航空分野の「最前線」を体験し、チームで協力して「宇宙航空ミッション」に取り組むプログラムです。

(JAXAのホームページより)

本日、本人がネットでの参加登録を行うために登校していましたので、登録終了後、校長室でお話を聞かせてもらいました。

Q1:「筑波エアロスペーススクール」は何で知ったのですか?

→「6月ごろ、学校の教室に募集要項(上の写真)が貼ってあったので興味を持ちました。もともと宇宙に興味があったので、家に帰ってネットで詳しく調べてみました。」

Q2:宇宙に興味を持ったのはいつごろからですか?

→「小学4年生の頃、「宇宙少年団の佐野分団」に所属しており、宇宙や科学の面白さを体験していました。その頃、両親とJAXAの「筑波宇宙センター」を見学に行きました。その時、偶然、宇宙飛行士の若田光一さんが、外国の方に英語で説明をしているところに出会いました。宇宙飛行士を身近に感じるとともに、国際的に活躍するのはこういうことなのかと思いました。」

Q3:今も宇宙に興味を持っているのですか?

→「最近の新聞記事で、今年から宇宙飛行士は文系でもなれるようになったことを知りました。私は、小学校の先生になることを目指していますが、宇宙飛行士として宇宙から子どもたちに授業ができたらいいなと思っています。」

Q4:今回のプログラムでどんな点が楽しみですか?

→「宇宙のことを学べるのはもちろんですが、全国の多くの高校生との交流を楽しみにしています。自分とは考え方の異なる人たちと交流することで、自分の価値観を広げることができるのではないかと思っています。」

Q5:どうやって参加者に選ばれたのですか?

→「非常に人気が高く、倍率も高いそうです(10倍以上)。プログラムに参加するためには、応募動機400字による書類選考で選ばれました。上記のQ2~4で答えたような内容をアピールしました。」

*ありがとうございました。話を聞いていて、参加できて嬉しいという気持ちが伝わってきました。大いに楽しんできてください。今年度はオンラインによる講習となっていますが、チームでミッションに取り組んだり、実験を行ったりと、多彩なプログラムが用意されているようです。ぜひ、今回の体験で得たものを学校でも伝えて欲しいと思います。体験談を聞けるのを楽しみにしています。

【緊急】8月8日から31日までの県立学校の対応について

8月8日(日)から31日(火)までの期間について、本県の警戒度レベルが県版「ステージ4」に引き上げられます。県立高校の教育活動については、以下の通りですので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

○引き続き感染防止対策を徹底しながら、教育活動(部活動を含む。)を実施する。

○特に、部活動に付随する場面(飲食、更衣等)での感染防止対策を徹底する。

○宿泊を伴う活動や校外での活動については、原則不可とする。

これにより、「校外での活動」は原則不可となります。また、部活動については、大会に関わるものも含め、練習試合や合同練習については実施しない方向になります。課外や面談等の校内での教育活動については、引き続き、感染防止対策を講じて実施します。

なお、佐野高校の一日体験学習(8月25日)については、実施を見送ります。今後の対応については、県からの指示に基づき、検討いたします。

学校祭については、不特定多数の来場は不可となりますが、保護者等の関係者については、各校の対策に応じた参加者の把握や人数制限等により、来場を可とすることになりました。なお、本県に緊急事態宣言が出された場合には、保護者等の来場者を入れずに校内発表のみとなる可能性があります。

【中学】関東中学生テニス選手権大会

8月6日(金)、埼玉県の智光山公園で「第74回 関東テニス選手権大会」が開催されました。本校は団体戦に出場しました。(直接応援に行くことはできませんでしたが、顧問から写真とともに報告がありました。)

1回戦で、富士見丘中(東京大会準優勝校)に1-4で惜敗し、敗者復活戦でも、千間台中(埼玉大会優勝校)に1-4で惜敗しました。生徒たちは、悔しい気持ちもありましたが、やりきった清々しさを見せてくれました。

1回戦で、富士見丘中(東京大会準優勝校)に1-4で惜敗し、敗者復活戦でも、千間台中(埼玉大会優勝校)に1-4で惜敗しました。生徒たちは、悔しい気持ちもありましたが、やりきった清々しさを見せてくれました。

団体戦にエントリーしたメンバーです。

1,2年生も先輩たちのプレーをしっかりと目に焼き付けてくれました。

<部長のコメントです>

「関東大会では他県の強豪校がたくさん来るので、圧倒された部分もありましたが、今までの練習の成果を発揮して試合に全力で臨めました。ですので、悔いはありません。これからは3年生が頑張ってきた姿を忘れずに1,2年生に伝統を継承して欲しいと思います。」

*強豪校相手に全力でチャレンジしてくれました。写真の表情からも、やれることはやった、悔いはない、ということが伝わってきました。笑顔で締めくくることが出来た3年生にとっては、最高の思い出となりましたね。よく頑張りました。ぜひ、高校でも続けてください。1,2年生は、これからが主役ですので、よろしくお願いします。

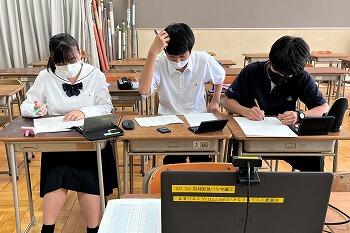

【高校】PDA全国高校 即興型英語ディベート大会2021

8月6日(金)・7日(土)の2日間、PDA全国高校 即興型英語ディベート大会2021が開催されています。例年、大阪を会場に実施していますが、今年度は、Zoomを使った開催となりました。全国の強豪校が参加しており、本校からは3チームがエントリーしています。

課外活動の部(初心者)

佐野Aチーム→ 青木藍華さん、王一汀さん、岡村初奈さん、吉田菜々さん(以上、高校1年生チーム)

課外活動の部(初心者)

佐野Aチーム→ 青木藍華さん、王一汀さん、岡村初奈さん、吉田菜々さん(以上、高校1年生チーム)

課外活動の部(一般)

佐野Bチーム→ 横塚功樹君、片柳賀那さん、石塚凜花さん(高校2年生チーム)

佐野Cチーム→ 大澤菜乃さん、大川優貴君、内村悠之介君(高校2年生チーム)

*それぞれのチームで、持てる力を出し切ってください。応援しています。

【中高】栃木県吹奏楽コンクール2021

7月30日(金)、「栃木県吹奏楽コンクール」中学校の部 B部門、7月31日(土)、同 高等学校の部 B部門が、開催されました。その結果、佐附中は「銀賞」、佐高も「銀賞」を受賞しました。中高ともに、よく頑張りました。

中高ともに、部長が報告に来てくれました。

(左:高校の尾花彩華さん、右:中学の恩田小春さん)

中高ともに、部長が報告に来てくれました。

(左:高校の尾花彩華さん、右:中学の恩田小春さん)

2人の部長には、それぞれコンクール当日の演奏について、聞きました。

<中学吹奏楽部部長:恩田小春さん(3-1)>

・昨年度は、コンクールが中止になってしまったので、中学生でコンクールに出るのは、今回が初めてでした。演奏曲は「エンジェル・イン・ザ・ダーク」です。

・5月3日に佐野市文化会館で実施した「定期演奏会」でもコンクール曲を演奏しましたが、十分な練習ができず、ぜんぜん納得がいく演奏ではありませんでした。こんな音しか出せなかったことが嫌でした。部員の気持ちもばらばらで、このままではだめだと思いました。

・6月の上旬頃、部員みんなで話し合いを持ち、コンクールに向けて「本気でやろう」という気持ちになることができました。そこから、苦手なところをどうやって克服するかに焦点を当てて、練習を行ってきました。

・今回のコンクールで「銀賞」を受賞できましたが、これは、練習の成果が結果に表れたと思っています。少なくとも、5月の定期演奏会に比べて、明らかに上達しており、演奏については納得しています。やればできるという自信にもなりました。これからは、さらなる演奏のレベルアップに向けて、頑張っていきたいと思っています。

(コンクール当日のリハーサル室での演奏です。)

*定期演奏会で納得いく演奏ができなかったことが、コンクールに向けて本気で頑張ることができたことにつながったのですね。コンクールで納得のいく演奏が出来て、良かったですね。

<高校吹奏楽部部長 尾花彩華さん(2-4)>

・5月の定期演奏会以降、金賞を取る、という目標を立て、できる限りのことをやってきました。コンクール当日も、納得のいく演奏ができた、できることはやった。後は結果を待つだけ、という感じでした。

・今回の「銀賞」という結果には、ああそうなのかと思いましたが、審査員の点数で、金賞まであと2点という僅差だったことを知り、かなりショックを受けました。また、審査員の講評によると、絶対に届かない金賞ではなかった、今の自分たちでもできたことが書かれていて、悔しい気持ちになりました。しばらく、立ち直れないほど落ち込んでいました。しかし、改めて当日の演奏を振り返ってみると、やはり、できるだけのことはやった、演奏に悔いはない、やり切った、と思っています。

・今回の「銀賞」という結果には、ああそうなのかと思いましたが、審査員の点数で、金賞まであと2点という僅差だったことを知り、かなりショックを受けました。また、審査員の講評によると、絶対に届かない金賞ではなかった、今の自分たちでもできたことが書かれていて、悔しい気持ちになりました。しばらく、立ち直れないほど落ち込んでいました。しかし、改めて当日の演奏を振り返ってみると、やはり、できるだけのことはやった、演奏に悔いはない、やり切った、と思っています。

*2点差だったということがショックだったということでした。その気持ちはよく分かります。こういう経験は、誰にでも起こりうることですから。しかし、何点差であれ、とにかく差があった、という現実は受け止めなければならないと思います。金賞という目標は、その差を乗り越えた先にあったのだと思います。

しかし、そのことで、皆さんの頑張りが否定されるものではありません。金賞を目標に練習し、納得のいく演奏ができた、やれるだけのことはやった、という達成感は、頑張ったものだけが得られるもので、金賞が取れなかった悔しさもその一部だと思います。おそらく、思い通りの結果が得られなかった経験の方が、すべてうまくいった経験よりも、はるかに多くのことを学ぶことができると思います。この経験は、皆さんの青春の1ページとして、ほろ苦さとともに輝き続けると思います。お疲れ様でした。

しかし、そのことで、皆さんの頑張りが否定されるものではありません。金賞を目標に練習し、納得のいく演奏ができた、やれるだけのことはやった、という達成感は、頑張ったものだけが得られるもので、金賞が取れなかった悔しさもその一部だと思います。おそらく、思い通りの結果が得られなかった経験の方が、すべてうまくいった経験よりも、はるかに多くのことを学ぶことができると思います。この経験は、皆さんの青春の1ページとして、ほろ苦さとともに輝き続けると思います。お疲れ様でした。

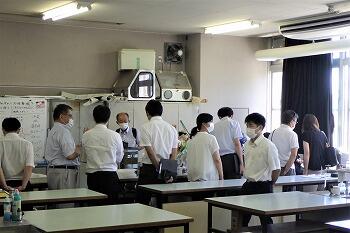

【中高】栃小教研佐野支部理科部会研修会

8月3日(火)9時~11時半、 佐野市内の小学校で理科を教えている先生方の研修会が、佐野高校の理科室(3階の化学室)で開催され、小学校の先生方40名近くが参加してくださいました。また、研修の後半では、科学部の生徒による研究発表も行いました。

今回は、本校が全面的に協力させていただきました。

今回は、本校が全面的に協力させていただきました。

本研修会を企画されたのは、嶋田政己校長(犬伏東小)で、かつて佐高や佐附中で化学や理科を教えてこられた同僚の先生です。

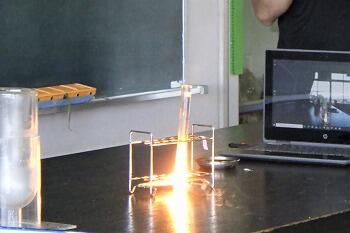

実技実習では、「液体窒素」を使った物質の変化を観察しました。

この実習は、附属中の「数理探究」の授業のネタでもありますが、一般の小中で体験することは、なかなかありません。本物に触れる実習は、小学校の理科の先生にとっても貴重な体験です。

まずは、事務局の河田安彦先生(犬伏小)による演示実験から始まりました。河田先生は、佐野市の宇宙少年団などでも活躍されています。

液体窒素の実験の定番中の定番です。-196℃の液体窒素で「バラ」を凍らせます。

そして、バラの花びらは「バラバラ」に!

さすがに、つかみはOKですね。小学校の先生方の期待が一気に高まりました。

続いて、先生方は各班ごとに、いろいろなものを液体窒素で冷却し、その変化を観察しました。

膨らませた風船やレタスなどを冷却しています。

これならどうだ、と目一杯膨らませた風船を冷却する先生方もいました。

動画でも記録されています。

もっとやってみたい先生方は、液体窒素のお代わりをしています。

スプレー缶に入った酸素や二酸化炭素をビニール袋に入れて液体にする班もありました。

ここで、再び河田先生が登場し、またまた定番の実験を披露します。

「バナナ」を凍らせています。

これもお決まりで、凍ったバナナで釘を打ちました。

「そんなバナナ!」先生方の興奮はますます高まります。

そして、最後のクライマックス。高温超電導の実験です。

確かに、よく見ると物質が浮かんでいます。

約40分間の実験の後、先生方は実験結果をまとめ、少しクールダウンしました。やはり、実物を見ることは最大の研修ですね。なお、中学2年生の松葉君と丸山君がアシスタントとして協力してくれました。

その後、研修の第二部として、生物室に移動し、科学部の生徒たちによる特別講義が行われました。

科学部の代表6名の自己紹介の後、パワーポイントによる研究発表を行いました。

その後、今年度はどんな研究をしているか、それぞれの研究班のリーダーが説明し、生物室内で飼育、実験している生物を自由に見学してもらいました。先生方は、とても熱心に話を聞いてくださり、質問もしてくださいました。また、小学校での教え子がりっぱになった姿に感動している先生もいらっしゃいました。

生徒たちにとっても、大きな励みになりました。

最後は、再び、3階の化学室に戻り、おさらいの実験を本校の神戸先生と田所先生によって披露しました。液体窒素で液体状になった酸素を試験官に入れ、火をつけました。

激しい燃焼が起こります。

こうして、午前中2時間半にわたって行われた研修会は、先生方の大満足の中、無事に終了しました。小学校の先生方にとっても、本校で行われる授業や科学部の活動はとても魅力的だったのではないかと思います。お役に立てて光栄でした。

小学校の先生方とのコラボは、今までほとんどありませんでしたが、附属中に入った生徒がどんな学校生活を送っているか、そして、どれだけりっぱに成長しているかを知っていただく良い機会でもありました。(まだ他にもいろいろなネタがありますので、第二弾も実施可能です。ご検討ください。)

【中3】シンカゼミ・フィールドワーク②

8月2日(月)10:00~、中学3年の細貝さん、田中さん、尾島さんのグループの研究テーマ「なぜ栃木県の男性育休取得率は低いのか」に関するフィールドワークとして、大芦守教諭(佐野北中学校勤務)にインタビューを行いました。

今日は、佐野高校まで足を運んでくださいました。

今日は、佐野高校まで足を運んでくださいました。

大芦先生は本校の卒業生ですので、皆さんの先輩にあたります。なお、大芦先生のお父さん、そして、お子さんも佐野高校を卒業されましたので、親子三代にわたって佐野高校を卒業されたことになります(令和元年度に「三代表彰」を受けました)。

大芦先生は、2番目のお子さんが誕生された際、佐野市の男性教員で初めて育児休暇を取得されたそうです。その体験を踏まえて、大芦先生が育児休暇を取得された時の状況、そして、育児休暇取得の現状などについて、教えてくださいました。

また、御家族の写真を見せてくださり、父親としての思いや、教職員としての思いなどについても話してくださいました。生徒達の想像以上に、育休を取得することは大変なことだった、ということが伝わってきました。本当に、貴重なお話をありがとうございました。

(注:インタビュー終了後に写真を撮らせてもらいましたので、ノートは閉じています。実際にはきちんとメモをとっていました。)

*今回のフィールドワーク(インタビュー)を参考に、さらに研究を進めてください。どんな研究になるか、楽しみにしています。頑張ってください。

大芦先生、今日はありがとうございました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

9

3

5

7