文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【高校】科学部、わかやま総文祭出場!(下野新聞掲載)

6月18日(金)付けの下野新聞で、「わかやま総文祭・自然科学部門」(7月31日~8月1日)に出場する本校の科学部の紹介記事が掲載されました。

(6月18日付け下野新聞の20面に掲載、掲載許諾申請済み)

わかやま総文祭科学部の紹介(R3.6.18下野).pdf

(6月18日付け下野新聞の20面に掲載、掲載許諾申請済み)

わかやま総文祭科学部の紹介(R3.6.18下野).pdf

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

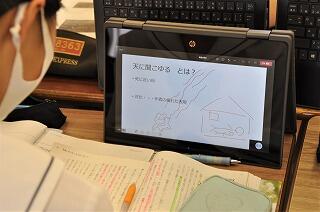

6月17日(木)5限目、中学2年1組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

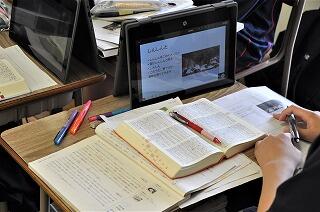

単元は「短歌に親しむ」です。正岡子規、与謝野晶子、齋藤茂吉、馬場あき子、俵万智の短歌について、Zoomを活用しながら、授業を進めています。

単元は「短歌に親しむ」です。正岡子規、与謝野晶子、齋藤茂吉、馬場あき子、俵万智の短歌について、Zoomを活用しながら、授業を進めています。

石塚先生の授業では、クラス全員がZoomに参加し、先生のパソコンから、パワーポイントの画面を配信しています。デジタル教科書では、一つの画面をみんなで見る形態になりますが、この方式だと、手元のパソコンの画面で、全員が同じものをリアルタイムに見ることができます。

配信されるパワポの画面と同じものが、すでに配付されていて、パソコン画面にその場で書き込まれたことを、生徒はプリントにもどんどん書き込んでいきます。

今回の「短歌の鑑賞」では、教科書の文字情報に加え、写真や図で補足されるため、視覚的・映像的に、短歌に読まれた情景が再現されていきます。

「しんしんと」という言葉を「国語辞典」で調べるなど、アナログ的な調べ方も重視されています。

また、それぞれが短歌から感じたことをグループ内でシェアしていました。

*個の学習と集団の学習が、顔を上げ下げするだけで切り替わり、シームレスにつながっているところが、石塚先生のZoomを使った授業の特徴と言えるかも知れません。

*斎藤茂吉の短歌の中に「かはづ」(蛙)が出てきましたが、何ガエルかが話題になりました。「5月、山形県、田んぼ、夜」と考えてみると、ニホンアマガエルやトノサマガエルが混じって鳴いている様子が、頭に浮かびました。

以下のサイトでカエルの鳴き声を聞くことができます。「トノサマガエル」をクリックすると、ニホンアマガエルが背景で鳴いているので、ニホンアマガエルとトノサマガエルを同時に聞くことができます。斎藤茂吉が聞いた「遠田のかはづ」は、こんな感じだったのではないかと思いました。

日本のカエルの鳴き声図鑑(兵庫県立人と自然の博物館)

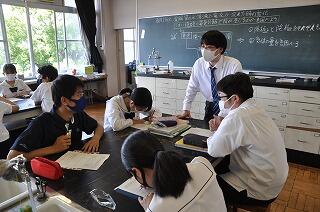

【中2】CTPの授業見学(富永先生、粂谷先生)

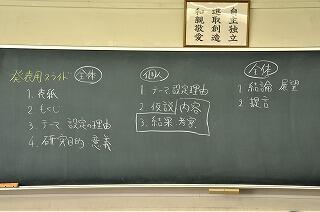

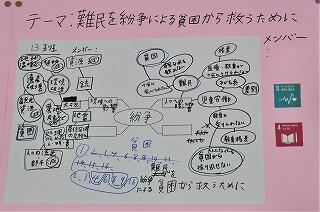

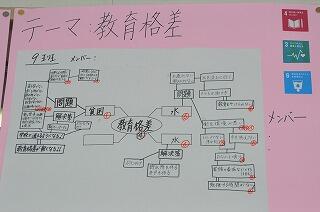

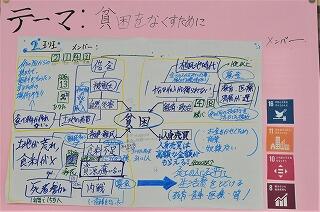

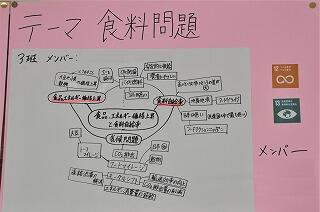

6月17日(木)5限目、中学2年3組の「CTP」の授業(富永先生、粂谷先生)を見学しました。「世界の諸問題について研究しよう」というテーマで活動をしていました。

中学2年生の「総合的な学習の時間」(総学)は、①伝統文化(華道)、②職業研究、③国際理解の3つの領域があります。「国際理解」では、世界の諸問題について、調べたり、比較したりしながら、パワーポイントを使ってまとめ、旭城祭で発表することを目標としています。

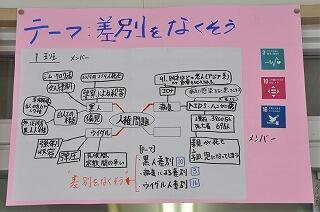

まずは、興味あるテーマでグループを作り、キーワードマッピングを作り、世界の諸問題に関連する事項を洗い出しました。また、その問題が去年の総学で学んだ「SDGs」のどれに該当するかを考えました。

(↓班ごとに、以下のようにマッピングを作りました。)

今回の「CTP」の授業は、総学の授業と連動させ、特にパソコンを使った作業に取り組んでいます。

*中学2年生の「国際理解」での取組では、テーマの設定の仕方を学んだり、調べたものから、どんなこと(提言)が導き出されるのか、それをどうまとめ、プレゼンするのか、といった様々な資質・能力を育成します。CTPの授業でも、総学と連動しながら、中学3年生の課題研究「シンカゼミ」につながる様々なスキル(特にプレゼンに関するもの)を身につけていきます。

*旭城祭までは、まだ長丁場ですが、どんなプレゼンが出来上がるのか、楽しみにしています。

【中1】英語の授業見学(高木先生)

6月16日(水)3限目、中学1年1組の「英語」の授業(高木先生)を見学しました。「早口言葉、言えるかな」という単元です。早口言葉は、英語では、tongue twister (舌をねじる)と言うそうです。まずは、日本語での早口言葉に挑戦しました。

早口言葉は、英語での滑舌をよくする効果もあるそうです。

いきなり、早口言葉が出てきましたが、演劇部の活動で「早口言葉を練習しよう」という設定で、「Can you read it ?」など、Can you …? という相手にできるかどうかを尋ねる疑問文について学びました。

ペアワークで、この文型を使った会話を練習します。

続いて、教科書に出てくる単語の発音の練習です。デジタル教科書を使っています。

デジタル教科書を効果的に使って、単語の意味や発音をチェックしていました。

また、高木先生は、教科書には出てこないけれども、生徒が興味を持つよう、いろいろな単語の意味や覚え方を時々説明しています。今日は、数の接頭語でしたが、uni は、やけに食いつきがよかったです。(今、人気の「ドラゴン桜」にも、uni の使い方が紹介されていました。)

毎時間、英語が好きになるような楽しい授業が行われています。

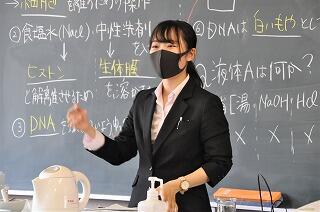

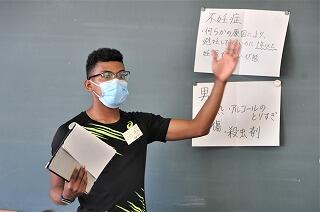

【高1】教育実習生の最後の研究授業

6月14日(月)7限目、高校1年2組の「保健体育」の授業で、養護教諭の教育実習生の小野さんが研究授業を行いました。

養護教諭の教育実習は4週間ですので、今週は一人だけで教育実習を続けています。通常は養護教諭は授業を行いませんので、研究授業も行いませんが、小野さんの希望で実現しました。授業内容は「性感染症」についてです。

養護教諭の教育実習は4週間ですので、今週は一人だけで教育実習を続けています。通常は養護教諭は授業を行いませんので、研究授業も行いませんが、小野さんの希望で実現しました。授業内容は「性感染症」についてです。

エイズの感染が広がっていく様子をゲーム形式で体験しました。クラス全員を4つの実験区に分け、それぞれに水の入ったカップが配られました。そのうち3人(3つの実験区に一人ずつ)のコップには重曹が溶けています(無色透明なので水と区別はつきません)。

ランダムな相手と水を混ぜ合わせることを3回行います。

最後に、全員のカップにフェノールフタレインを垂らすと、重曹が入っていた3つの実験区のほとんどのカップが赤く発色しました。重曹が入ってなかった1つの実験区では赤く発色しません。重曹はフェノールフタレインと混ざると、赤く発色しますので、重曹が含まれていることが分かります。

つまり、ランダムに性行為(水の交換)を3回繰り返すと、エイズの感染者が集団内に広がることをシュミレーションしたのです。

小野さんは、実習中、授業は全く行いませんでしたので、最初で最後の授業でしたが、とても落ち着いたわかりやすい授業でした。パワポのスライドや実験、人形劇、紙芝居など、生徒を飽きさせず、興味を引き出しました。

皆、身を乗り出して生徒の質問に聞き入っていました。

【中1】美術の授業見学(梅澤先生)

6月14日(月)6限目、中学1年3組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。

「さまざまな自然物や人工物で構成する」という作品を制作中でした。

「さまざまな自然物や人工物で構成する」という作品を制作中でした。

お気に入りのペンを家から持参して、ペン(人工物)の下書きをしています。

大事にしている貝殻(自然物)を持参しました。らせん状に構成しています。

一人一台パソコンを使って、パソコン上で作品を制作しています。

これは、スイカですね。

ネットで鉛筆の絵を検索し、それを参考に下絵を描いています。

こちらも、パソコンで制作しています。

長方形はソロバンだそうです。何ができるか楽しみです。

カメラの画像を検索し、それを見て下絵を描いています。

メロンの模型を使っています。

*このように、一人一台パソコンを活用することで、描きたいものを検索したり、パソコンで作画したり、といった、様々な使い方ができるようになりました。美術の授業では、人それぞれにツールとして、パソコンが使われています。

【高校】国体ラグビー少年県予選

6月13日(日)、佐野市運動公園多目的球技場で、「令和3年度 国民体育大会ラグビーフットボール競技少年県予選」の1回戦が行われました。本校は、宇都宮工業との合同チームで、作新学院と対戦し、29ー17で勝利しました。19日(土)に行われる2回戦へと駒を進めました。

前半は、3トライ、1キックで、17ー12でリード。

後半は、2トライ、1キックで、12-5、合計で29-17で勝利。

フォワードに徹する粘り強いラグビーにより、接戦を制して勝利しました。

昨日行われた7人制(7分ハーフ)とは異なり、25分ハーフでしたが、最後の最後まであきらめず、力を出し切りました。来週の2回戦も頑張ってください!

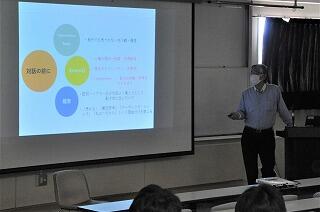

【高2】土曜講座「哲学カフェって何?」

6月12日(土)10:30~11:20、受講希望者(30数名)を対象とした「哲学カフェって何?」と題する講座を開催しました。講師は、阿見拓男先生です。

講師の阿見拓男先生は、現在、足利女子高校で地歴公民の講師をされていますが、小山西高校で一緒に勤務したことがあり、倫理や哲学がご専門で、学識の高い先生です。

昨今、学校での「哲学対話」や「ビジネス哲学研修」が注目を集めており、今年1月、NHKのよるドラでも「ここは今から倫理です。」(原作:雨瀬シオリ、主演:山田裕貴)が放送されました。番組の中でも「哲学対話」が行われており、考えることの重要性を再認識しました。今回は、久保田先生、根岸先生の企画により、本講座が実現しました。

講義は、まず「哲学対話とは」から始まり、簡単な実習も行われました。

その後、「哲学カフェって?」というテーマで、「哲学カフェ」の特徴、「哲学する」って?、コツは?、充実した対話のために、という視点から、お話くださいました。

後半の重要な部分については、残念ながら、ラグビーの大会の応援のため中座させていただきましたが、講座終了後に参加した生徒が書いてくれた感想を読むと、本講座は生徒にとって、とても刺激的だったようです。阿見先生、ありがとうございました。

最後に、何人かの感想を紹介します。

「私たちは気付かない間に先入観を持っていて、そのことに気付くかどうかが大切であることがわかった。対話で反論されると、つい私も落ち込んでしまうが、反論と否定は全く違うものであり、反論があるからこそ、自分の意見をより深いものにできる、ということを改めて知ることができた。」

「哲学に関する話し合いとは、単なる意見交換だと思っていたのが、まず間違っていた。発言する・しないが自由であること、など、初めて聞く視点がたくさんあった。多数決で少数意見を大切にするメソッドの話は、今、ちょうど進めている旭城祭の準備でぜひ実行したいと思った。今後、機会があれば、「哲学カフェ」に参加したい。」

「学校で得るものと社会で求められるものは違うと知った。学校では学べない貴重なお話でした。学問において、先生方は問う存在であるという考え方を知ることができた。また、自分が知らないうちに先入観や偏見が私生活に影響していることに気付かされた。」

「今回の哲学カフェの講話で、社会で必要とされている力と、それをどのように育てていくか、について理解が深まった。社会では、学校で習っているようなQuestion(質問)とAnswer(答え)が一対となることではなく、Problem(問題)とそれに対するSolution(解決)ということに重きが置かれている。これをできるようにする力を伸ばすため、哲学対話は自己の偏見に気付かせてくれ、物事の本質に近づくことができる。社会で生きていくためにも、この力を大切にしたい。」

【高校】全国7人制ラグビー大会県予選・第3位

6月12日(土)佐野市運動公園多目的球技場で、全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会県予選が行われました。1回戦は、足利大学付属高と対戦し、29ー0で勝利し、続いて行われた準決勝では、佐野日大高に5ー24で惜敗しました。その結果、県で3位となりました。

今日は暑い日差しの中、県内7チームが集まり、競技が行われました。

<1回戦:足利大学付属高との対戦>

前半、本村君と春山君がトライ、岩崎君がキックを決めて12-0

後半:岩上君、田崎君、阿部君がトライ、岩崎君がキックを決めて、17-0

<準決勝:佐野日大高との対戦>

前半:0-12

後半:5-12、本村君がトライを決めました。

負けはしましたが、試合内容としては、本校のチームにも見せ場がたくさんあり、いい試合だったと思います。

最後に、部長の小倉君からのコメントです。

「6月中は大会が多く、7人制に特化した練習はあまりできませんでしたが、佐野日大との試合では、トライもでき、いい勝負ができたのではないかと思います。スクラムはもう一つでしたが、ラインアウトからのプレーの精度がよかったため、点が取れました。タックルも相手を止めていたので、点数が抑えられて良かったと思います。明日は、国体の県予選で、宇都宮工業高との合同チームで作新と戦います。そこで、練習の成果を発揮したいと思います。」

頑張ってください。応援しています。

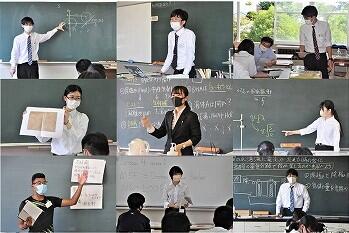

【中高】教育実習生座談会

6月11日(金)放課後、今日で3週間の実習を終えた9名の実習生、先週実習を終えた1名、来週まで実習が続く1名、計11名が校長室で、教育実習の振り返りを兼ねた座談会を行いました。

実習生には、それぞれの研究授業の写真集をプレゼントしました。

実習生には、それぞれの研究授業の写真集をプレゼントしました。

教育実習を通して感じたことなどをそれぞれ語ってもらいました。

「始める前は緊張していたが、研究授業では緊張せずに楽しくできた。生徒との関わり方や距離感については難しさを感じた。」

「大学では模擬授業をやったりして頭の中ではやることを考えてきたが、実際に生徒を目の前にすると、見方がまったく変わった。生徒との接し方やコミュニケーションについて、多くを学んだ。先生には授業だけでなく、いろいろな仕事があることがよくわかった。」

「生徒たちはとても優秀で、生徒に助けられた。佐野高校は最先端の授業をしていることを実感した。」

「これまでの実習で感じたことをパソコンでまとめてみたら、A4で3ページ分になった。実習する前より、もっと先生になりたいと思うようになった。教員採用試験頑張る!」

「実習に来るまでは不安だった。教えるということは、生徒というお客さんのニーズに応えるようなこともあり、生徒のことをよく知ることが大切だと思った。理科の実験をやってみて、やはり、座学だけでなく実験は大切だと思った。」

「自分だけ、なぜ4週間もあるのかと思っていたが、ここまでいろいろな体験が出来て、あと1週間あってよかった思えるようになってきた。」

「生徒はペアワークに慣れており、生徒に助けられた。」

「教育実習は、想像していたより12倍きつかった。先生方は、一つの授業を作るのに数時間をかけていることに驚いた。いろいろな先生の授業を見せていただいたことがとてもありがたかった。実習を終えて、教員一本で頑張ろうと思った。」

「英語で英語の授業をやるなんて自分にはできないと思っていたが、やればできるんだと思えた。全員が自分の授業を受けてくれることに感動した。」

「実習を始める前は正直、嫌だった。朝起きられるかなとも思っていた。しかし、だんだん慣れてくると、少しずつ楽しさに変わってきた。この実習を体験して、先生の魅力がよくわかった。」

「教員のしごとは、授業で教えることだけでなく、一人一人の事情や進路などに寄り添った指導ができることに、やりがいを感じた。これからは課題解決力を身に付けさせることが重要だと改めて思った。」

*すべての実習生が、実習期間を通して教員の仕事の一端を体験し、大変ではあるが魅力のある仕事であることを実感してくれました。今回の実習生の多くは、私が中学1年生で理科の授業を受け持っていた唯一の学年の生徒でしたので、特に思い入れがありました。約10年間の成長には感慨深いものがありました。(あのちょろちょろしていた〇〇君が、とか…)

今後は、大学院への進学を考えている人や他の職種についても考えている人もいますが、いろいろなことを体験した人が教育に携わることは大きな価値があると思います。皆さんが、将来、教員として様々な場所で活躍されることを期待しています。そして、母校である佐野高校や附属中の教壇に立つ人が出てくれることを楽しみにしています。

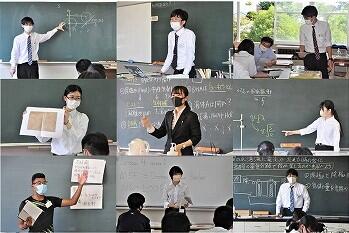

【中高】教育実習第3週終了

今日で、教育実習第3週が終了しました。これで、先週の3名に加え、9名が研究授業を行い、全13名中12名の実習が終了しました。

それぞれ、3週間の実習の成果として、一生懸命、研究授業を行いました。

それぞれ、3週間の実習の成果として、一生懸命、研究授業を行いました。

1 岩永君(中学、理科)

2.片柳君(中学、理科)

3.伊藤君(高校、数学)

4.奈良部さん(高校、物理)

5.山本さん(高校、生物)

6.小竹君(高校、体育)

7.熊田さん(高校、英語)

8.蓼沼君(高校、英語)

9.土井さん(高校、英語)

【高2】国際理解英語弁論大会、努力賞!

6月4日(金)に開催された「第41回栃木県高等学校国際理解英語弁論大会」で、高校2年2組の土屋吏輝君が努力賞を受賞しました。おめでとうございます。

今年度の大会は、新型コロナの影響で、通常のコンテスト形式ではなく、ビデオで録画したもので審査が行われました。努力賞は、最優秀賞などに続く上位の賞です。

土屋君のスピーチのタイトルは、「What we can do to understand about sexual minority 私たちはセクシャルマイノリティに対して何ができるか?」です。

このテーマに対して、土屋君は2つの主張を行いました。

1「教育現場を変える」

→例えば、アメリカではLGBTを歴史の一つとして扱っていたり、フランスでは同性婚についての授業を行っています。日本でも小学生くらいからLGBTについて触れる機会が必要ではないか。子供が大きくなったとき、自分が受けた教育を、自分の子供にも伝えることが出来るので、長い時間をかけて、ゆっくり変えるためには、教育現場を変えることが必要である。

2「報道の在り方を変える」

→日本でのセクシャルマイノリティに関する報道は、例えば、セクシャルマイノリティに関する発言を問題視するような取り上げ方が多く、セクシャルマイノリティでつらい思いをしていることが報道されることが少ない。現状では、はれ物に触るような報道が多く、セクシャルマイノリティを多様性の一つとして、肯定的に自信を持って伝えていない。報道の持つ影響力は大きく、国民の意識を変える力がある。そうした報道のあり方を変えることが必要である。

土屋君の実際のスピーチを聞くことが出来ます!(素晴らしいスピーチです)

土屋君のスピーチ

土屋君は、群馬県の板倉中学の出身で、中2の時に、邑楽郡の英語スピーチコンテストに応募したものの学校代表になれなかった悔しい思い出があったそうです。中3の時に、本校の「一日体験入学」に参加し、英語ディベートが盛んなことを知り、これだと思って、佐高に入学し、すぐに英語ディベート班に入りました。今回、朝のSHRでこの弁論大会のことを知り、参加を申し出たそうです。佐高の英語ディベートで身に付けた力を「国際理解英語弁論大会」でいかんなく発揮してくれました。

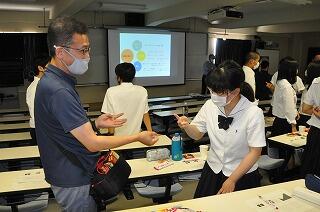

【中3】シンカゼミ特別講演会

6月8日(火)6,7限目、中学3年生を対象とした「シンカゼミ特別講演会」を開催しました。

本日は、3名の方に、講師として来ていただきました。

株式会社 佐野観光農園 ジェラート製造責任者 中村哲也様

足利市国際交流協会 宮崎桂子様

さのまちづくり株式会社 地域おこし協力隊 江田睦美様

【高3】ハイスクールフォトアワード2021入賞!

先週末、「ハイスクールフォトアワード2021」の結果発表があり、高校3年4組の平渡和己君が、奨励賞を受賞しました。おめでとうございます。

平渡君が「奨励賞」を受賞した作品(作品名「軌跡」モノクロ4枚組)

平渡君が「奨励賞」を受賞した作品(作品名「軌跡」モノクロ4枚組)

ハイスクールフォトアワードは、高校生の写真表現力と技術力の向上のため、2014年から、全国の高校生を対象として作品を募集しています。ゲスト審査員として、写真評論家の飯沢耕太郎氏、大阪中之島美術館館長など、著名な専門家が加わり、厳正なる審査が行われている権威あるコンテストです。今年度は、全国65の高等学校から366作品のエントリーがあり、平渡君はその中から「奨励賞」に選出されました。

ハイスクールフォトアワード2021結果発表

平渡君は、美術部に所属しており、普段は絵を描いていますが、中学生の頃から、地理や地球科学に興味を持ち、いろいろな場所で写真を撮るのが趣味でもありました。

今回の「軌跡」という作品は、平渡君が絵を描いている姿を時系列で4枚の組み写真で表現しました。

1枚目(上の左側)は、絵を描いている自分の姿、2枚目(上の右側)は、画面左側の鏡に、絵を描いている自分の姿が左右逆に映っています。

3枚目(上の左側)は、絵を描いている自分の姿が、グラス越しにぼやけて遠目から見ています。4枚目(上の右側)は、絵が完成した時の自分の姿を1枚目と同じ構図から見ています。。

こうして、絵と向かい合い、苦戦している様子を、鏡やグラスなどのフィルターを通して、様々な角度から客観視しています。そして、苦労しながらも継続することで、作品を完成させることができた自らの「軌跡」を表現することで、「継続することが力になる」ということを伝えたかったそうです。

平渡君の写真コンテストへの挑戦は、今回が初めてで、一度はチャレンジしてみたい、と思っていたそうです。もちろん入賞を狙っていたわけではなく、たまたま結果を見たら、自分の名前が載っていて驚いたそうです。

平渡君の好きなこと、やりたいことを「写真」という形でチャレンジし、見事に表現できたことは、本当に素晴らしいと思います。今後も、ぜひ、やりたいことに向かってチャレンジしてください。

【中学】第42回少年少女囲碁大会栃木大会

6月5日(土)に「第42回少年少女囲碁大会栃木大会」が開催され、中学3年1組の長崎航輝君が、見事優勝しました。8月に東京で行われる全国大会への出場を決めました。おめでとうございます。

長崎君にも昼休み、校長室でお話を聞かせてもらいました。

Q1:いつ頃から、始めましたか?

→「小学4年生の時からです。小学校で、足利の碁会所「あすなろ会」からの案内のチラシを見て、行ってみたいと思いました。それ以来、ずっと続けています。」

Q2:囲碁の魅力は何ですか?

→「子どもからお年寄りまで、性別にも関係なく、誰でもできるところが魅力です。ルールを知らない人から見れば、ただ石を並べているだけですが、知っている人から見ると、ドキドキする場面もあるし、ドラマがあります。そういうところが魅力です。」

Q3:普段はどんな練習をしていますか?

→「最近は、囲碁の本を読んだり、詰碁(つめご)を毎日やっています。また、アプリでオンライン対局も、よくやっています。一日数分から1~2時間はやっています。」

Q4:附属中の囲碁将棋部には入ってるんですか?

→「囲碁将棋部には、囲碁をやる人が自分以外でいないので、最近は将棋を教わっています」

Q5:今後の目標は?

→「8月に東京の日本棋院(東京本院)で、全国大会が開催される予定です。そこで、まず1勝したいです。」

→「8月に東京の日本棋院(東京本院)で、全国大会が開催される予定です。そこで、まず1勝したいです。」

【中学】栃木県中学校春季体操競技大会

6月6日(日)宇都宮市の作新学院総合体育館で、「栃木県中学校春季体操競技大会」が開催され、中学1年2組の本間彩愛さんが、参加32名中、個人総合4位に入賞しました。おめでとうございます。

昼休みに、校長室でお話を聞かせてもらいました。

Q1:体操はいつから始めたのですか?

→「幼稚園の年長から始めました。もともと、倒立や側転が大好きだったので、家の近くの体操教室で習ってみようか、という感じで始めました。そして、小学2年生の頃から、本格的に体操競技(4種目:ゆか、平均台、跳馬、段違い平行棒)に取り組みました。」

Q2:4種目の中では、何が得意ですか?

→「ゆか、が一番得意です。この種目だけ、音楽に合わせて競技するところが楽しいからです。今回も、ゆかが一番良かったです。」

Q3:今回の大会での「でき」はどうでしたか?

→「いつもの練習ではしないような失敗もありましたが、全体としては良かった、と思います。」

Q4:これまでに大会に出たことはありますか?

→「小学5年生と6年生の時に、under12の県予選で、それぞれ3位と2位になり、全国大会に出場しました。また、全国小学生大会にも5年生の時に出場しました。6年生の時はコロナで中止になってしまいました。」

Q5:今後の目標は何ですか?

→「夏の県大会で6位までに入賞すると、関東大会に出場することが出来ます。個人総合で3位以内で通過し、県の代表として恥ずかしくない競技をしたいです。」

*本間さんは中学1年生ですが、2,3年生に混じって、上位の成績を収めるなど大活躍でした。次の夏の大会でも、ぜひ実力を発揮してください。応援しています。

【中学】県大会での活躍(速報)

現在、分かっている範囲の速報をお伝えします。

<囲碁>→中学3年1組の長崎航輝君が、県大会で優勝しました。(6月5日)

<体操>→中学1年2組の本間彩愛さんが、上級生に混じり1年生ながら、県大会で個人総合第4位と大活躍しました。(6月6日)

*詳しい情報は、月曜日に本人からも話を聞いて、お知らせします。

<囲碁>→中学3年1組の長崎航輝君が、県大会で優勝しました。(6月5日)

<体操>→中学1年2組の本間彩愛さんが、上級生に混じり1年生ながら、県大会で個人総合第4位と大活躍しました。(6月6日)

*詳しい情報は、月曜日に本人からも話を聞いて、お知らせします。

【高校】関東高等学校ボート大会の速報③

6月6日(日)、神奈川県の相模湖漕艇場で、関東高等学校ボート大会の最終日(準決勝・決勝)が行われました。その結果、女子クオドルプルが準決勝を勝ち上がり、決勝で4位に入賞しました。おめでとうございます。関東高等学校ボート大会での入賞は、創部以来初の快挙だそうです。

ボート部が、今年度も、また一つ大きな成果を上げました。

これを弾みにインターハイでも頑張ってきてください。

部員大集合!(戸田先生がやけに強そうですね。)

これから、バスで佐野駅まで帰ってくる予定です。

無事、佐野駅前に到着しました。(17:00)

お疲れさまでした。

部長の船渡川さんから、今大会の総括が届きましたので紹介します。

「女子クオドルプルは、予選、準決、決勝と徐々に良い漕ぎができました。試合後のミーティングを大切にし、艇の雰囲気を良くしたおかげだと思います。ベストな漕ぎができましたが、まだ上には上がいるので、これからも練習を頑張ります。また、今大会は悔しい結果になったクルーが多かったので、その悔しさをバネに部員一丸となって練習に励みます。多くの方のサポート・応援のおかげで頑張ることが出来ました。サポート・応援ありがとうございました。」

【高校】関東高等学校ボート大会の速報②

6月6日(日)、朝6時半、JR佐野駅前から、佐野高と佐野東高のボート部、顧問合わせて、約30名が神奈川県の相模湖漕艇場に向けて出発しました。今日は、準決勝、そして決勝と続きます。これまで、関東高等学校ボート大会で決勝に進出したことはない、とのことですので、頑張ってほしいです。

【高校】関東高等学校ボート大会の速報①

6月5日(土)、神奈川県の相模湖漕艇場で、「令和3年度関東高等学校ボート大会」の1日目が行われました。今日は予選が行われ、「女子ダブルスカル」と「女子クオドルプル」が予選を通過し、明日の準決勝に進出しました。コロナ対策ということで、4日(練習日)から6日までの3日間は現地で宿泊せずに、毎日バスで往復しています。明日は、朝6時半に出発です。

女子クオドルプル

女子クオドルプル

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

8

6

1

8