文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【中2】道徳の授業見学(廣瀬先生)

4月22日(金)3限目、中学2年3組の「道徳」の授業(廣瀬先生)を見学しました。

第1回は「テニス部の危機」で、「集団の一員として、よりよくあるために大切なことは何か」を学習のめあてとして話し合いました。

第1回は「テニス部の危機」で、「集団の一員として、よりよくあるために大切なことは何か」を学習のめあてとして話し合いました。

この単元は、テニス部の中に、優勝を目指して妥協を許さず練習に命を懸ける「白石君」と、テニス部にそこまで求めてなくて、みんなで楽しくやれればいいという「木戸君」達の間で起こった「テニス部の危機」をどう解決したらよいかを考える、といった内容でした。

授業では、それぞれの考え方や立場を整理し、それではどうしたらよいかを班ごとで考える、という形で進められました。

考えがまとまった班から発表していきます。

各班からは、「部員全員の意見を聞く。意見を伝え合う。人の意見を受け止める心もとう。」という意見や「白石君には退部してもらう。追放。」という極端な意見、「普段は楽しい練習、試合前には厳しい練習を行う」など、さまざまな意見が出てきました。

そうした考えを受けて、自分とは違う考えの人には出て行ってもらうという考えだと、「よりよい集団」にはならないのではないか、といった考えもだされました。

頭の中だけで考えるのと、実際にそういったことが起こった時にどうするのかは、別なのかもしれませんが、まず、みんなの考えを聞くことが、第一歩だと思います。

また、こうした問題には、最初から決まっている正解というのはありません。

しかし、問題解決のために、相手のことを思いやりながら、自由に意見を言い合うこと、言い合える雰囲気は大切だと思います。そうした中でこそ、解決への道筋が見えてくるかもしれません。

今回見学した道徳の授業では、そういうことが出来ていたので素晴らしいと思いました。今後も、様々なテーマで、活発な議論が起こり、そこから学んでくれることを期待しています。

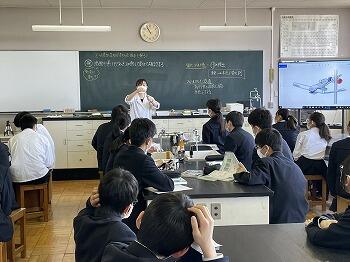

【中2】理科の授業見学(中村先生)

4月22日(金)3・4限目、中学2年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。「どら焼きの生地が膨らむ理由を探る」というテーマで、どら焼きの生地に含まれている「炭酸水素ナトリウム」を加熱して変化を観察する実験を行いました。今年度、初めての実験ということで、緊張した面持ちて、実験が始まりました。

まずは、実験のポイントを説明しました。炭酸水素ナトリウムの入った試験管を熱するときの角度が、特に重要です。

まずは、実験のポイントを説明しました。炭酸水素ナトリウムの入った試験管を熱するときの角度が、特に重要です。

安全に関することについて、しっかりと注意点を確認していました。

各班で、誰が何を持ってくるかなどを相談しています。ここから先は、すべて生徒が自分たちで実験を進めます。

炭酸水素ナトリウムを熱すると、水滴と気体が発生しています。

発生した気体を水中置換で、試験管内に集めます。ここまでが実験の第一段階です。

発生した気体が何なのか、いろいろな方法で調べます。ここからが、実験の第二段階です。まず、火のついた線香を入れるとどうなるでしょうか?

火は消えてしまいました。

この他、石灰水を入れてみたり、塩化コバルト紙やフェノールフタレイン溶液を使ってみたりしていました。

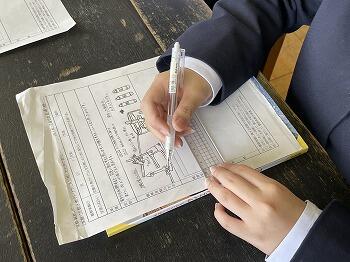

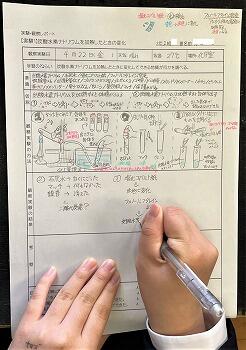

最後の段階は、今日の実験についてレポートを作成します。どのような実験をして、どんな結果が得られたか、そこからどんな結論を導き出し、「どら焼きの生地を加熱するとなぜ膨らむのか」という問いの答えを導き出します。ここも、生徒の腕の見せ所です。

それぞれ、わかりやすい工夫したレポートを作成していました。

絵が得意な生徒もいます。

まだ作成途中でしたが、努力の跡を感じました。ただし、これが正解、というものはありません。レポートに求められている内容を他の人、あるいは後から自分が読んだ時、なるほどと納得できるものであれば合格です。このことは、将来、大学などで書く研究論文に求められているものと同じです。特に、論理的に結論を導き出すことが重要です。レポート作成は、論理的な思考力を付けるのに、とても有効だと思います。

今日の実験そのものは、どの班もしっかりできていました。後は、最終的に、どんなレポートに仕上がったのか、楽しみです。

【高1】下野新聞「読者登壇」に作品掲載

下野新聞読者登壇のカットに、高校1年3組の山口桃佳さん(美術部)の作品が、4月19日から4月25日まで掲載されています。

【高校】男子バスケットボール部の練習見学

4月22日(金)放課後、男子バスケットボール部の練習を見学しました。マネージャー6名を入れると、全部で30名の大所帯でした。

男子バスケットボール部は、中学の高木先生の指導の下、めきめきと力を付けてきました。昨年度は、県ベスト8まで、昇り詰めました。今年度も、活気に満ちた練習をしていました。

部長の中島君(3-3)と副部長の藤原君(3-1)に話を聞きました。

Q1:今年のチームの特徴はどんなところにありますか。

→「試合中、よく声が出ていることだと思います。どんな時でもコミュニケーションができることが強みです。」

Q2:今年度の目標は何ですか。

→「昨年度、ベスト8だったチームと比べると、大柄な生徒は少ないですが、身体能力は高いと思います。まずは、先輩たちと同じくベスト8をめざし、さらに、その上を狙っています。今、チームはやる気に満ちていて、盛り上がっています。」

*チームの雰囲気はすごくいいと感じました。部長の明るくきさくなキャラクターが、チームの良さを引き出していると思います。そして、しっかり者の副部長が全体を良く支えてくれている、という印象を持ちました。今週末の白鴎足利高、GW中の宇都宮高との練習試合を経て、5月7日(土)の関東大会予選が公式戦の初戦とのことです。ポテンシャルはとても高いと思いますので、力を発揮できることを祈っています。頑張ってください。

【高校】バレーボール部の練習見学

4月22日(金)放課後、女子バレーボール部の練習を見学しました。今年のバレー部は強くなった、その理由を探ってみました。

4/16(土)・4/17(日)の2日間、南部支部地区春季大会では3回戦まで勝ち進みました。去年は、確か、歴史的な1勝を上げたことが話題となりましたが、いきなり3回戦とはびっくりしました。

1回戦 対 小山西 2-0 勝利

2回戦 対 白鴎足利 2-0 勝利

3回戦 対 小山南 0-2 敗北

そこで、部長の藤掛さん(3-4)と副部長の岡田さん(3-2)に、強くなった秘密を聞かせてもらいました。

(左から、副部長の岡田さん、部長の藤掛さん)

Q1:今年、突然強くなったのはどうしてですか?

→「みんなで話し合って、ポジションを変えたことが大きいです。リベロの長島さんをセッターに抜擢しました。長島さんはサーブが得意なのですがリベロはサーブが打てませんでした。セッターになったことで、サーブが打てるようになり、大きな得点源になりました。一方、セッターだった藤掛さんは背が高いので得意なブロックができるようになり、勝利に貢献できるようになりました。つまり、ポジションを変えることで、一挙にサーブとブロックの攻撃力が増加しました。また、チームの雰囲気が良く、明るく楽しく仲が良いことが力を出せる原動力だと思います。」

Q2:今年度の目標は何ですか?

→「今回の大会は南部地区大会だったので、まずは県大会での1勝を上げたいです。また、相手がどんなに強敵であっても、あきらめずに明るく楽しくプレーすることです。強い相手と戦えることを楽しめるようになりたいです。」

*インタビュー中、部長と副部長の強い絆と自信が感じられました。上の写真の笑顔がすべてを物語っていました。5月3日からの総体予選、頑張ってください。応援しています。

【高校】ラグビーフットボール部の練習見学

4月21日(木)放課後、ラグビー部の練習を見学しました。ラグビーが好きな生徒たちが集まり、プレーを楽しんでいる様子が伝わってきました。

整理運動も重要ですね。

最後は石井先生からのお話です。

部長の岩上航くん(3-2)と副部長の寺内音和さん(2-4)です。

去年の11月から、新体制でスタートしています。部活動のモットーは、うまいプレーができるようになることで、全員がラグビーの楽しさを感じられるようにしたい、ということだそうです。また、バックス(フォワードの後ろ)タイプがほとんどなので、少ないタッチでトライにつなげられるよう「キックキャッチからの3対2」などの練習を重視しているそうです。4月30日が今年度最初の試合で、合同チーム(佐高、宇工高、足大附高)で國學院栃木高に対戦します。ディフェンスを意識した「いいプレー」ができるように頑張りたい、と決意を話してくれました。

応援しています。

【高1】英表Ⅰの授業見学(大嶋先生)

4月21日(木)6限目、高校1年3・4組の「英語表現Ⅰ」の授業(大嶋先生)を縁覚しました。海外旅行の経験の有無や行きたい国について、ペアで話していました。

皆さん、とても丈夫なのでびっくりしました。

自分の夢についても、英語で話してくれました。

とても意欲的に授業に取り組んでいる様子が良く分かりました。活気がありました。

【高2】生物の授業見学(清水先生)

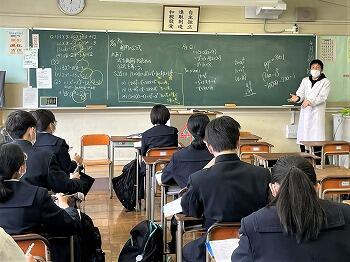

4月21日(木)6限目、高校2年3組の「生物」の授業(清水先生)を見学しました。酵素の働きに関する2つのグラフを比べて、その違いを説明できるように、お互いに教え合いながら学習しました。

全員が完ぺきに説明できるようになっていました。さすがに、先生からの説明を聞いて、わかったつもりになっているのとは理解度が違いますね。これも「主体的・対話的で深い学び」につながっていると思います。

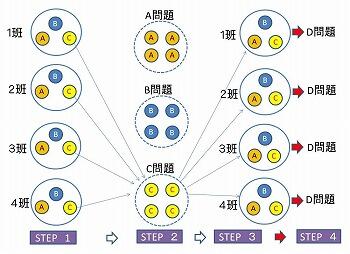

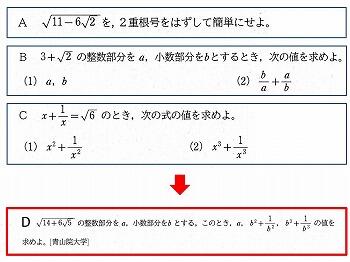

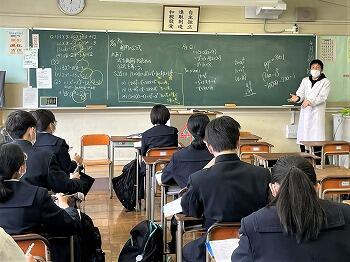

【高1】数学ⅠAの授業見学(中條先生)

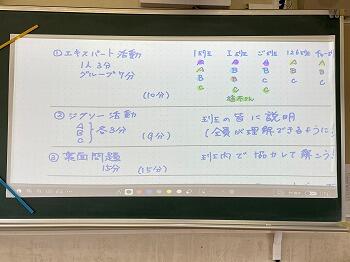

4月21日(木)1限目、高校1年2組の「数学ⅠA」の授業(中條先生)を見学しました。ジグソー法によって、大学入試レベルの問題に挑戦しました。

「STEP 1」の様子です。

「STEP 1」の様子です。

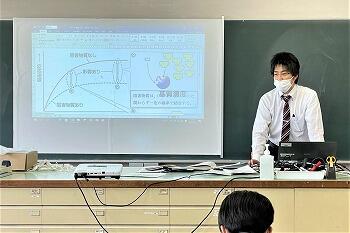

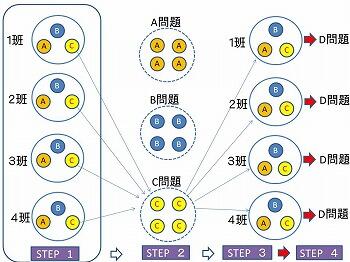

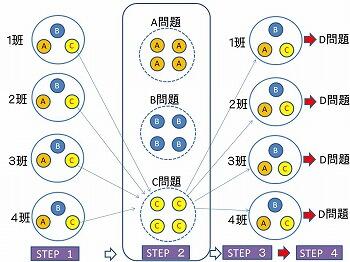

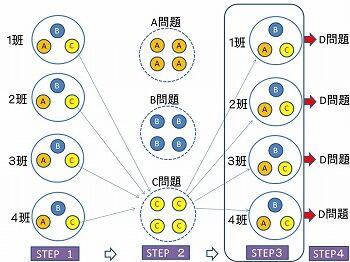

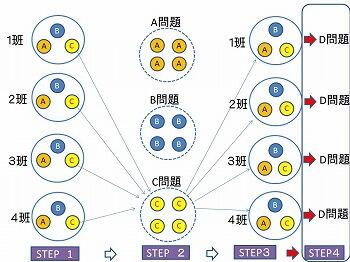

ジグソー法を使ってこんな風に取り組みました。

まず3人のグループをつくります。そこで各メンバーが自分が解答する問題(A問題、B問題、C問題)を決めます(STEP 1)。

次に、同じ問題を割り当てられた人たちが集まり、その問題の解き方を学習します(STEP 2)。

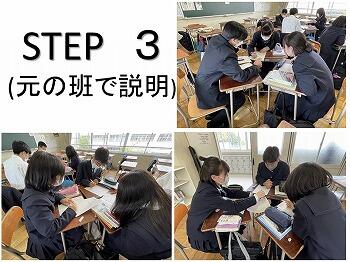

そして、もともと所属していたグループに、その問題の専門家として戻ります。そして、各内容の専門家がお互いに教え合います(STEP 3)。

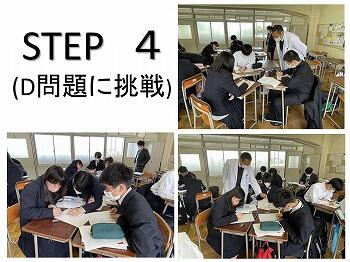

お互いが教え合った学習内容を組み合わせることで、レベルの高い問題(D問題)に挑戦しました(STEP 4)。

まずは、自分が担当する問題を決めます(STEP 1)

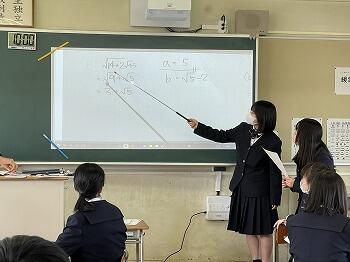

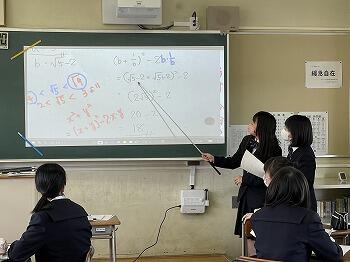

最後に、D問題(大学入試問題)の解答を代表班が説明しました。

基本となる問題が解けるようになり、それらを組み合わせることで、大学入試レベルの問題(青山学院大学)も解けることを体験しました。

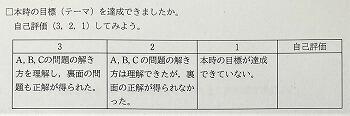

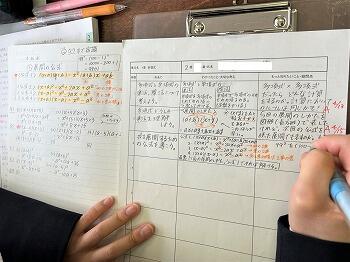

生徒の振り返りシートを見ると、

回答13名中、3 → 8人、2 → 5人 でした。

同じく、3 → 12人、2 → 1人 でした。

自由記述では、

「いろいろな人の考えを知り、教え合うことで、互いに理解が深まることが分かった」

「わからなかったところがあった時に、お互いに教え合ったのが良かった」

「全員で解答を共有できたので、誰も置いておくことなく問題を解くことが出来た」

「理解できていない部分を理解するまで教えることができたこと」

「自分のわからなかったところを班で教え合えるところが良かった」

「わかったところをしっかりと教えてくれたし、教えられたことが良かった」

といった感想がたくさんありました。

とても素晴らしい取組だと思いました。なお、中條先生によると、各単元終了時に、このような取組を実施したい、ということでした。

【中3】数学の授業見学(会田先生)

4月20日(水)4限目、中学3年2組(二分割)の「数学」の授業(会田先生)を見学しました。この授業は、星野先生の授業と同時展開となっています。授業のめあては、「式を展開するための公式を導こう」です。

会田先生は、母校である男子校時代の佐高で教鞭をとった後、栃木高校で長く進学指導され、今年度、再び、本校に戻ってこられました。中学生を教えるのは、もちろん初めてですが、中学校で学んだ数学の公式が、高校でどのように使われているのか、という視点から、授業をされていました。

式の展開の公式は4つありますが、すべての式は

(x+ a)(x + b) =X2+(a+b)X+a2

の式で表すことが出来るので、公式を全部覚えてなくても解くことが出来る、ということを教わっていました。これは、生徒たちにとって、新鮮な発見であったようです。

会田先生は、公式に当てはめないと解けないのではなく、公式の成り立ちを理解していれば、応用が利くので、より深く考えることができるようになることを伝えていました。

その一例として、992の値を計算で求めるのは大変だけれども、(100ー1)2と置き換えると、簡単に計算できます。生徒たちはとても興味を持ったようです。公式を使いこなせるようになると、いろいろな応用が利くことを実感していました。

生徒たちは、最後に、授業の振り返りを行っており、①今日のめあて、②わかったことや大切な考え、③もっと知りたいこと・疑問点、を書いています。ほとんどの生徒は、今日、会田先生から教わった公式の考え方や応用の仕方などについて、きっちりと書いていました。

それにしても、会田先生の一挙手一投足に注目し、一言も聞き漏らさない生徒の集中力は凄いと思いました。とても良く勉強していました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

1

5

6

1

4