文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【中1】「藍プロジェクト」進行中!

8月27日(金)大掃除の時間に、藍の葉を摘み取り、教室で乾燥させていました。

中学1年生は、総合的な学習の時間などを活用した「藍プロジェクト」に取り組んでいます。1学期から藍を育て、2学期には、摘み取った葉を発酵させて「藍玉」を作り、3学期には、「藍玉」を使って、ハンカチやTシャツの「藍染め」を行います。

夏休み中も生徒たちは交代で、藍に水やりに来ていました。

このように、伸びてきた葉を摘み取ります。摘み取っても、またすぐ生えてくるので、伸びてきたら摘み取ります。これを3回くらい繰り返すのだそうです。

摘み取った葉は、新聞紙の上に広げて、乾燥させます。

乾燥したら、袋にいれて保存しておきます。このように、摘み取っては乾燥を繰り返し、藍玉の材料となる「乾燥させた葉」を増やします。

ここまで、順調に育っているようです。楽しみですね。

【中2】JICA筑波オンライン研修(生徒の感想追加)

8月23日(月)9:10~14:30、今日は中2の希望者(約80名)を対象に、筑波にある「JICAとJAXAでの研修」が予定されていましたが、新型コロナの影響で急遽「JICAによるオンライン研修」を実施しました。

参加者が80名を超えたため、6教室に分散してZoomによる研修を行いました。

研修のプログラムは以下の通りです。

<ようこそJICA筑波へ>

9:10~ Zoomミーティング開始

9:30~10:50 JICA概要説明

10:30~10:45 オンライン施設見学

10:55~11:35 国際協力ワークショップ

「私たちの村を発展させよう」

11:45~12:25 私たちにできるSDGsアクションを考えよう

12:25~12:40 振り返り

*JICAによる研修終了

*昼食

13:30~14:30 振り返り等の発表

*解散

それでは「国際協力ワークショップ」について紹介します。

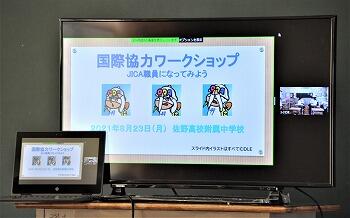

6会場の様子です。密にならないよう、1会場当たり10数名で受講しています。

まず、今日のミッションが示されました。

→「あなたはJICA職員です。ポコポコ共和国を助ける任務が与えられました。あなたはポコポコ共和国にふさわしい支援ができるでしょうか?この国に最適な支援を考えてくれたまえ!」

→生徒たちは、道路や電気、農業など、必要な支援を選び、その理由を考えました。

→6つの会場から、代表の班が自分たちの意見を発表しました。

*このワークショップの後、私たちにできるSDGsアクションを考えよう、というテーマで再び考え、発表し合いました。

*このように、ほぼ半日にわたる「JICAオンライン研修」が行われました。

生徒たちは、とても真剣に、自分たちのこととして、考え、行動しようとしていました。また、実際に「JICA筑波」に行ってみたいという気持ちも高まりました。(コロナが落ち着いたら、再度チャレンジできるかもしれません。)

<生徒たちの感想の紹介>

「今日のオンライン施設訪問を通して、世界のいろいろな問題の深刻さに気付くことが出来ました。特に僕は「水衛生」について研究しているので、安全な水を使用できない人々などが印象に残りました。」

「JICAが世界のために全力をつくしていることを知りました。また、自分たちが当たり前に使っている水、電気を使えない国があると知りました。」

「改めて開発途上国の深刻さを知ることができました。自分たちが安心して暮らせるのは、多くの開発途上国の支えがあることがわかりました。」

「ポコポコ共和国にもあったように、その国にどんな支援が必要なのかを考えるのは、とても難しいことでした。支援による効果や特徴、欠点を把握していることが重要だと感じました。」

「私たちが普段過ごしている日常は、多くの国に支えられていることを知りました。その恩を返すため、JICAは海外青年協力隊を行っていると聞き、素晴らしい関係が続いていることに感動しました。自分も恩を忘れることなく、自分にできることを精一杯やっていきたいです。」

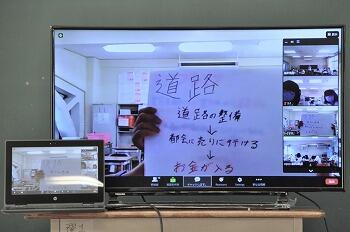

【中高】正しいマスクの着用について(お願い)

8月27日から、2学期が始まります。しかし、校内でクラスターが発生すると教育活動が実施できなくなるため、高い意識を持って感染防止対策に取り組んでいきます。高い感染力を有するデルタ株の感染を防止するため、特に、正しいマスクの着用に御協力ください。

→不織布マスクの着用に御協力ください。

正しいマスクの着用について(お願い).pdf

→不織布マスクの着用に御協力ください。

正しいマスクの着用について(お願い).pdf

【中高】吹奏楽部の練習風景

8月24日(火)、中高の吹奏楽部は、体育館で全体練習をしています。9月4日に開催される「旭城祭」での発表の練習です。音楽室では密になってしまいますので、体育館で、部員同士の間を1m以上離して練習しています。みんな一生懸命に取り組んでいました。

身近な風景 ~蝉しぐれ

8月22日(日)栃木市岩舟町の村檜神社を訪れると、境内に風鈴台が設置されていました。風が吹くと、一斉に風鈴が鳴り始めますが、残念ながら、あまり強い風は吹いていませんでした。代わりに聞こえてくるのは「蝉しぐれ」でした。ヒグラシやツクツクホウシが鳴いています。

村檜神社の蝉しぐれ (セミが鳴いています。ただそれだけ)

村檜神社の蝉しぐれ (セミが鳴いています。ただそれだけ)

【高校】野球部、交流戦

8月22日(日)9時~11時半、小山北桜高校のグランドで、交流戦の2回戦が行われました。本校は、三年生が引退後、単独チームが組めないため、同じく単独チームが組めない佐野東高、小山北桜高との「3校連合」という合同チームで戦いました。

2回戦からの山でしたので、昨日行われた1回戦を勝ち上がってきた白鴎足利高と対戦しました。白鴎足利高は、夏の大会でベスト8の強豪校で、昨日行われた1回戦でも、実力のある黒羽高をコールドで下し、勢いに乗っています。

対する3校連合は、今日が出会って3日目(前回が7月31日)と、コロナの影響で他校との練習は全くできませんでした。「大差をつけられてコールド」という可能性も覚悟していたそうですが、結果は意外な展開になりました。

3回までは、本校の古橋君がピッチャーとして投げましたが、打たれても崩れることはなく、白鴎足利高相手に堂々の同点と試合を作りました。(この場面は、残念ながら見ていません。第2試合と勘違いしていたため、間に合いませんでした。ごめんなさい。)

その後、ピッチャーを3回ずつで変えていきましたが、さすがに、じわじわと加点され、私が球場に着いた時には、2対8となっていました。

しかし、選手たちは、点差を感じさせないはつらつとしたプレーを見せてくれました。

キャッチャーの猿橋君

ショートにまわった古橋君

サードの大門君

センターの小林君

相手の好投手の速球に食らいつき、1点を返してくれました。

試合は、3対11で敗れましたが、結成3日目のチームとは思えないほど、チームプレーができており、手ごたえのある試合を見せてくれました。

試合後は、各校の監督、最後に本校の大嶋総監督から選手たちにアドバイスがありました。皆さん、ご苦労様でした。次につながるゲームでした。

グランドの芝生には、赤トンボが飛び交っていました。今日も暑い一日でしたが、季節は秋に移り変わろうとしています。

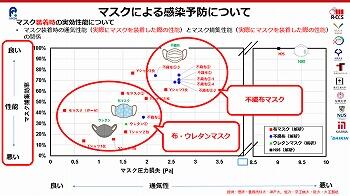

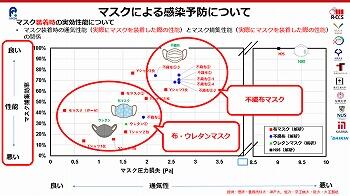

【中高】マスクの着用について

8月20日(金)、安足健康福祉センターの健康対策課から、「マスクの着用」について情報提供がありました。「マスクは布やウレタンよりも、不織布の方が効果が高いことが示されています。すき間のないよう顔にフィットさせ、正しくご利用ください。」とのことでした。

(坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学)作成資料を基に内閣官房作成)

マスクによる感染予防について.pdf

(坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学)作成資料を基に内閣官房作成)

マスクによる感染予防について.pdf

(坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学)作成資料を基に内閣官房作成)

マスクの付け方による性能の違い.pdf

感染力が強いデルタ株が広がる中、「どのようなマスクが感染予防効果が大きいか」を安足健康福祉センター(健康対策課感染症予防担当)に問い合わせたところ、「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室」が作製した資料がエビデンスとして最も信頼性があるということでご教示いただきました。上の2つの図はそこからの引用です。

以下のサイトをご参照ください。

夏の感染防止対策特設サイト →「いつでもマスク」をクリック

安足健康福祉センターとしても、不織布のマスクを使用するよう、学校でも推奨してください、というお話でしたので、各自の感染防止対策として、できるだけ不織布のマスクを着用し、すき間のないよう顔にフィットさせるようご協力ください。

【中学】校舎内の清掃活動

8月20日(金)11時 練習の終わった「中学女子バレー部員」が、管理棟の廊下の雑巾がけ等の清掃活動をしてくれました。ご苦労様でした。

【高校】福井インターハイ・ボート競技⑤「部長挨拶」追加

8月16日(水)大会3日目、今日は「女子舵手付きクオドルプル」の準々決勝が行われました。準決勝には残れませんでしたが、精一杯頑張りました。

本校生チームは、最後の最後まで接戦でしたが、わずか0.22秒差で準決勝に進出することが出来ませんでした。1000mのレースでの0.2秒差は差がないくらいの僅差ですので、生徒たちの悔しさはいかばかりかと思います。しかし、全国の最強豪校を相手に、これだけのレースが出来たことは、堂々たる結果だと思います。誇りに思って欲しいと思います。

このチームは、今年3月に行われた関東大会で創部以来初の入賞を果たしましたが、全国でも通用する実力であることを証明してくれました。

ボート部は冬の間の体力つくり、そして渡良瀬川に水が入ってからは、朝6時くらいから朝練をしてから登校するということを自分たちで志願して続けてきました。「女子舵手付きクオドルプル」だけでなく、すべての種目で、ここまでよく頑張りました。

(↑ 8/15の写真を再掲)

<部長の船渡川優衣さんの挨拶>

「応援してくださった皆様、ありがとうございました。2年生は初めての全国大会で緊張していましたが、みんな良い漕ぎができていたと思います。これからたくさん練習して来年のインターハイではもっと良い結果を残してくれることを期待しています。3年生にとっては、最後の大会が終わりました。正直、もっと上を目指していたので悔しいです。しかし、最後までボートを楽しむことができて良かったです。3年生が引退し、新体制となったボート部の応援もよろしくお願いいたします。」

(付記)

<今日の大会の様子>

朝から雨が降っていましたが、本日の第1レースが始まるころには上がり、時折晴れ間が見えました。時々風も吹きましたが、概ね穏やかな水面の中で準々決勝が行われました。最終日への生き残りをかけ、最後まで結果がわからない名勝負が多く見られました。(大会のHPより)

(大会HPに載っていた写真です。↑)

ボート部員たちは明日(19日)の夕方、佐野に帰着します。お疲れさまでした。

【中2】技術のグリーンカーテン

8月18日(水)16時頃、粂谷先生が中学2年生の各教室の窓に作ったグリーンカーテンの手入れをしていました。中学2年生の「技術」の授業では、「グリーンカーテンにはどんな植物が適しているか」という課題を設定し、グループごとに、これはと思う植物を探し、実際に育ててみて、グリーンカーテンを作る実験をしています。それぞれ違う植物を育てているところが、画期的で面白いです。

いろんな植物が育っていました。以下はその一部です。食用になるものもありました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

5

4

9

4

0