文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【中学】県中学校春季体育大会サッカー大会の結果

6月5日(土)、那須塩原市の青木サッカー場で、県大会の2回戦が行われました。

昨日の暴風雨とは打って変わって快晴でした。2回戦の相手は、下都賀地区代表の藤岡一中でした。県の強化選手を擁する強豪チームでしたが、佐野日大中等と佐付中の合同チームは全くひるまず互角に戦いました。0-1で惜敗しましたが、素晴らしい試合に感動しました。

昨日の暴風雨とは打って変わって快晴でした。2回戦の相手は、下都賀地区代表の藤岡一中でした。県の強化選手を擁する強豪チームでしたが、佐野日大中等と佐付中の合同チームは全くひるまず互角に戦いました。0-1で惜敗しましたが、素晴らしい試合に感動しました。

この試合に勝てば、ベスト8(安足では初)ということで、気合十分で試合に臨みました。

試合前のウォーミングアップ!

いよいよ試合が始まります。

試合は全くの互角です。

キーパーの山﨑君が良セーブを連発し、相手の攻撃をよく凌いでいます。

前半が終わり、0-0。強豪相手によく戦っています。

後半もよく体が動いています。しかし、後半の給水1分前くらいで攻め込まれ、1点取られました。

1点取られた後、チームの本気度が最高潮に達し、完全に一つのチームとなって戦っていました。絶対に勝とうという気持ちが伝わってきました。

もう一歩のところまで行きましたが、わずかにボールはゴールを外れました。

最後まであきらめないで攻め続けました。

試合は終わりました。本当に素晴らしい試合でした。

ここで得たものは、勝ち負けに関わらず大きかったと思います。

よく頑張りました。こんな試合ができることに感動しました。

生徒たちは、負けた悔しさをバネに、夏の大会に向けて頑張ることを誓っていました。

応援しています。

【高校】教育実習2週目終了!

6月4日(金)、教育実習2週目が終わりました。実習期間が2週間である山中君、立野さん、須黒君は、今日が最終日でした。放課後、校長室に挨拶に来てくれました。

山中君は6月3日(木)、立野さんと須黒君は6月4日(金)に研究授業を行いました。

<山中君>生物「ブロッコリーからDNAを抽出」

<立野さん>生物「酵素カタラーゼの実験」

<須黒君>数学「円と直線」

3名とも、事前の教材研究、予備実験などをきちんとやっており、研究授業もスムーズに進んでいました。とても素晴らしい内容であり、教員としての適性も十分にあると思いました。教員として、教壇に立つ日がくることを願っています。

【高2】領域別探究学習(まちづくり・教育)特別講話

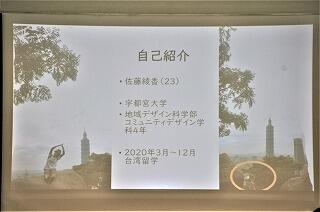

6月4日(金)14:50~15:50(7限目+清掃の時間)、高校2年生の領域別探究学習の一環として、「まちづくり・教育」領域の特別講師として、宇都宮大学地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科4年生の佐藤綾香さん、そして、指導教官である石井大一朗准教授をお招きし、お話をお聞きしました。

英語演習室には、30名以上の希望者が集まり、かなりの熱気を感じました。

本日の講師の佐藤さんは、お隣の茨城県のご出身でAO入試で宇都宮大学に入学されたそうです。しかし、特段変わった経歴があるというわけではなく、ごく普通の学生として入学されました。

そして、文科省の「トビタテ留学Japan」に採用され、2020年の3月から12月まで台湾で留学しました。そのころ、日本では臨時休校が始まった頃でしたが、ぎりぎりのタイミングで台湾に渡ることが出来たそうです。

今回、佐藤さんが伝えたいことは、

1.日本と台湾の発想の違い

2.国際比較をすることのおもしろさでした。

台湾留学で学んだことを

「海外を知って常識を越える」~まちづくりの視点から~

というタイトルで、お話してくださいました。

まず、「なぜ、留学への挑戦を決意したのか」について話してくれました。

佐藤さんは、大学2,3年次に大学での授業の学びから、宇都宮の「コミュニティFM宮ラジ」で、地域のセーフティネットを発信し、子どもの貧困問題に関心が高まったそうです。子ども食堂や学習支援の機能を持つ団体は増えているが、それだけでは不十分なのでは? と考えるようになり、海外での事情を知るため、留学への挑戦を決意したそうです。

また、台湾は1999年の台湾大地震を機に、ボランティア活動が活発化し、2000年から住民主体のまちづくりが加速しました。2019年には、台湾版地方創生が開始され、地域独自の文化・歴史をベースとしたまちづくりを開始しました。

このように、「まちづくり」について学ぶなら、台湾が「ホット・スポット」だったのかもしれません。

ここまでで、今日の参加者全員でペアワークを行いました。「自分の中での留学に対するイメージ」について5分間、シェアし合いました。

続いて本題です。佐藤さんが台湾で体験した「まちづくりに関わる事例」を紹介していただきました。

事例1:インターン先

事例2:子どもの貧困支援を通した地域創生

事例3:街の中が劇場

事例4:原住民の村UIターン続出

事例5:生き残った建物や土地

事例6:廃線跡は平日も賑わう観光スポット

そして、そこから学んだキーワードが示されました。

事例1:子どもの貧困支援:循環/NPO・企業・SDGsとの一体性

事例2:地域創生:生きる力を身に付ける支援・人との関りを増やすこと

事例3:街の中が劇場:地域資源の新たな生かし方

事例4:原住民の村:その土地ならではの教育を追求することの有効性

事例5:アートで街を守る:守る手段はアートからの観光

事例6:廃線跡が観光地:規制が生み出す効果

日本では常識として諦めていたことが、海外では乗り越えてその先を描いていたりすることがあり、そのことで、自分の中にある常識に気づいたり、新たなものさしができたりすることが、国際比較のおもしろさである、というお話に、皆納得していました。

最後に、質問コーナーがありました。

ここで、予定の15:50になりましたので、いったん終了しました。

しかし、実はここからが本番でした。

この後、SGクラブ(佐野グローカルクラブ)のメンバー(高1も多数)が会場に加わり、大質疑応答大会となりました。宇都宮大学の石井准教授もその議論に加わり、約1時間にわたって、様々な議論が巻き起こっていたようです。

この第2部には、私は参加できなかったので、後から話を聞かせてもらいました。

非常に有意義な時間となっていたようです。第2部終了後、講師の佐藤さんと石井准教授、そして、SGクラブの部長(2年2組の山﨑紗加さん)、副部長(2年1組の岸 愛梨さん)が、校長室に立ち寄ってくださり、また、新たな議論が巻き起こりました。石井准教授は、「佐野高校の生徒は、質問や議論が好きですねえ。こういうのは他ではないですよ」と感心していました。

今日の佐藤さんのお話は、国際比較をすることで、自分の中にある常識という壁があることに気づき、それによって、常識を乗り越えていくことができるようになる、ということでした。

実は私も、佐高生が自分の言葉で話せるようになってきたのは、様々な探究学習を行うことなどを通して、自分の中の常識に気づくようになり、それを乗り越えてみようとチャレンジをする生徒が増えてきたのではないか、と考えていました。そのことを石井准教授に伝えると、その通りなんですよ。世の中を変えていくのは高校生なんですよ。と激励してくださいました。

お二人には、14時半から17時半まで、3時間も佐高生たちに付き合ってくださいました。本当にありがとうございました。

【中高】吹奏楽部の動画配信まもなく終了します!

5月3日に行われた第13回吹奏楽部定期演奏会の動画配信、6月8日(火)で終了します。3部構成となっていますが、これまでに、合計2700回近く再生されています。これは、想定をはるかに上回る再生数です。ご視聴ありがとうございました!

第13回定期演奏会

下野新聞掲載記事

第13回定期演奏会

下野新聞掲載記事

【中学】栃木県中学校春季体育大会サッカー大会で歴史的勝利!

6月4日(金)那須塩原市の青木サッカー場で、暴風雨の中1回戦が行われ(9時開始)、「佐野日大中等・佐高附属中の合同チーム」が、若草中(大田原市)に4対1で勝利しました。おめでとうございます!

今日の試合は、暴風雨という最悪のコンディションでしたが、最高の試合を見せてくれました。

前半終了時で、3対0です。

2年生の佐藤太亮君が1点目、3年生の穴原健成君が2点目をゴールしました。

後半、1点を返されましたが、終了間際に、佐藤太亮君がだめ押しの4点目を入れ、試合を決めました。

大雨のため、ボールが転がらなかったり、スリップしたりと悪戦苦闘しましたが、シンプルなプレーに徹する、という作戦通り、快勝することができました。初の県大会での歴史的な1勝を収め、なんとベスト16になりました。

明日も同じ会場で2回戦、さらに勝ち進めば、準々決勝が行われる予定です。

明日も頑張ってきてください! (応援に行きます)

【中高】旭城大運動会の総合成績発表

6月3日(水)昼休み、昨日行われた旭城大運動会の実行委員長(高3の鯉沼君)から、総合成績の発表がありました。

結果は、優勝(赤組)、準優勝(黄色組)、3位(青組)でした。

これは、中高単独の順位と同じでした。

鯉沼君は、「皆さんのおかげで、やってよかったと思える「旭城大運動会」が開催できました。改めて、感謝いたします。また、個人的にも、周りの支えがあってこそ、ここまでやってこれました。みんなの前に立った時も、不思議に落ち着いて話すことが出来ました。」といろいろな方への感謝を口にしていました。大変お疲れさまでした。

【中3】英語の授業見学(栗原先生)

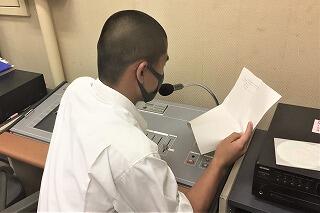

6月3日(木)3限目、中学3年2組の「英語」の授業(栗原先生、ALT)を見学しました。単元は「平和記念公園にて」です。広島の平和記念公園で、2000年からボランティアをしている西村さんと修学旅行生とのやりとりです。

黒板には、今日のGoalが示されています。

「スラスラ読める」と言うのは、単に表面的に文章が読めるのでなく、文章の内容をしっかり理解した上で、どんな読み方をすれば、それが伝わるか、を考えて読むことを目標としているそうです。

そのため、授業では、まず、この単元に出てくる重要な単語を含んだ文を読む練習をします。

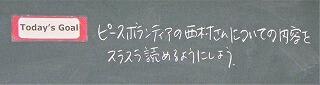

隣の生徒同士でペアになり、重要な語句が空欄になっている文章を読めるようにしました。

次は、ALTのデリアン先生から教科書の本文に関する質問をしてもらい、それに対して、生徒が答えます。内容を理解していれば答えられる質問です。

続いて、教科書の説明文+ボランティアの西村さんの質問までを読む生徒と、質問に答える生徒に役割を分け、ペアで練習し合います。

ペアでの練習が終わると、席が一つずれ、別のペアとの練習を繰り返します。

デリアン先生から指名を受けたペアが、代表で読んでくれました。どんな読み方をすると伝わるか、アドバイスをもらっていました。

うまく読めたようです。周りから拍手をもらっていました。

なるほど、今日の授業のGoal である「スラスラ読める」とはこういうことだったのですね。

最後に、栗原先生から、今日のまとめとして、日本語の質問文が示され、それを英語にして自分で答える、という課題が出されました。生徒は集中して鉛筆を動かしていました。

【中高】旭城大運動会点描(午後:高校生)

6月2日(水)13時から、「旭城大運動会」の高校生の競技が始まりました。

スタンバイOKです。

まずは「自校体操」から始まります。

競技は、基本的には、中学生と同じ種目です。

「天国と地獄」「小玉転がし」「玉入れ」「リレー」です。

天国と地獄(高校生)

小玉はこび(高校生)

リレー(高校生)

リレーでは、教育実習生のチームが参加しました。

教育実習生のチームは、周回遅れとなりましたが、アンカーの小竹君の走りには全員が魅了されました。

小竹君アンカー

大成功の裡に閉会しました。

団ごとに写真撮影が行われています。

今回は、中学生と高校生が、一緒に競技することはできませんでしたが、中高の実行委員や生徒会、協力してくれた部活動の部員や女子体育係、応援団、有志らの力によって、生徒たちだけで運営し、中高一貫による「旭城大運動会」を大成功させることが出来ました。

準備や運営に当たった皆さん、本当によく頑張ってくれました。コロナ禍の中で、これだけのことを成し遂げた、皆さんのチャレンジ精神を称えます。お疲れさまでした。

【中高】旭城大運動会点描(午前中:中学生)

6月2日(水)、2年ぶりとなる「旭城大運動会」が開催されました。

午前中は、中学生の競技が行われました。

中高の実行委員・生徒会・協力してくれた部活動の部員・女子体育係、応援団、有志などによって、運営されました。先生方の手は借りずに、生徒たちで行われました。

午前中は、中学生の競技が行われました。

中高の実行委員・生徒会・協力してくれた部活動の部員・女子体育係、応援団、有志などによって、運営されました。先生方の手は借りずに、生徒たちで行われました。

旭城大運動会実行委員長の鯉沼君(高校3年2組)の話の後、「自校体操」が行われました。

中学生の競技の最初は「天国と地獄」です。

生徒は、スタートの合図で、左右どちらかの方(右側が赤、左側が白)を選んで駆け出します。50mくらい走ったところで、3人の先生方が、一斉に、紅白のどちらかの旗を上げます。多数決で多い方の色が決まると、生徒の走る方向が決まります。上の写真だと、赤が多いので、生徒は赤の方に走らなければなりません。最初から、赤の方向(右側)へ走っていた生徒にとっては、「天国」ですが、反対の白の方向へ走っていた生徒にとっては「地獄」です。方向転換して赤の方向へ走ってゴールしなければなりません。これが「天国と地獄」のルールです。

「天国と地獄」のゴール地点。

https://youtu.be/A8wAHuqL03Y

次の競技は、「小玉転がし」です。人が密着しないように考え出された種目です。

なかなか難しそうです。

https://youtu.be/tEfL7TVFccQ

そして、3種目目は運動会の定番「玉入れ」です。ここでは、参加する人数を制限して実施しました。

https://youtu.be/C5LPENEeT8k

黄色組

赤組

青組

この後は、中1、中2、中3と、学年ごとに、クラス全員による「リレー」が行われました。(ここは省略します)

これで競技は終了です。中学生全員が整列し、中学実行委員長の話がありました。

https://youtu.be/PtAy_gLaVP8

最後に、高校の実行委員長から順位の発表がありました。

高校実行委員長による順位発表

各団ごとに写真撮影が行われました。

これで、午前中の中学生の部は終了です。

得点係を担当した「高校生徒会」の面々です。お疲れさまでした。完璧な仕事でした。

放送の担当(高校生の有志)です。運動会を大いに盛り上げてくれました。

中学生は、昼食後、放課となります。

一方、高校生は12:30に登校し、13時から競技が始まります。

【高2】数学ⅡBの授業見学(戸田先生)

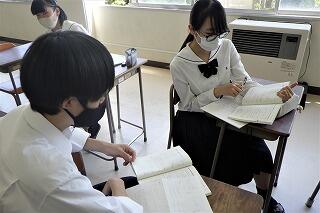

6月1日(火)6限目、高校2年3,4組の「数学ⅡB」の授業(戸田先生)を見学しました。2年3,4組(理系)を均等に3分割したクラスです。戸田先生の指導の下、教育実習生が授業をしています。

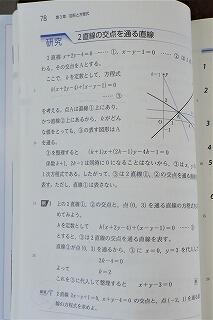

今日の単元は、第3章図形と方程式から、「点と直線の距離」及び「2直線の交点を通る直線」です。

今日の単元は、第3章図形と方程式から、「点と直線の距離」及び「2直線の交点を通る直線」です。

生徒は、指定されたページの問題を必ず予習してきます。授業では、まず、その内容(問題の解き方)をペアになっている生徒同士で、交互に説明し合います。

(生徒が予習してきたノート)

説明を受ける方は、「なぜ、ここでkをかけるのか」といった質問をしながら、理解を深めます。説明する方は、あいまいな理解では突っ込まれた時に答えられません。

説明する側とされる側には、真剣勝負のような緊張感があります。

今日当たっている問題は、大きく2問あり、2問目の「研究」の問題は、かなり高度な理解を必要とするようです。ペアの2人が相談しながら必死に食らいついています。

2人のペアだけでなく、他のペアも協力して考えています。

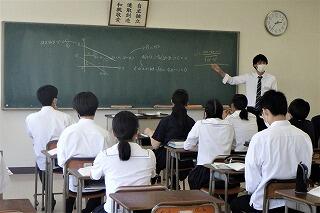

そして、いよいよ指名された生徒が、全体の前で説明します。

誰が発表するかは、戸田先生のやり方があります。

生徒は一斉に立って、先生とじゃんけんをし、負けた生徒は座ります。

かなり気合の入ったじゃんけんです。

最終的に、先生に勝った一人の生徒が発表します。

生徒たちは、自分たちが苦労した問題をどんなふうに説明するのか、かたずをのんで聞き入っています。

説明が終わると、自然と拍手が起こりました。頑張った仲間に敬意が送られました。

教育実習生によって、説明の講評や補足などがあり、理解を確かなものにしていきます。

2問のうちの1つは、このように説明することができましたが、2問目の「研究」の問題は時間切れで、次の時間に持ち越されました。

授業終了後も、生徒同士で教え合ったり、実習生に質問する生徒が残っており、さすがは理系だなと感じました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

3

2

8

5

3