文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

身近な風景 ~皆既月食

5月26日(水)、今日は「スーパームーンでの皆既月食」がみられるということで、天文同好会の生徒たちは、9時近くまで校舎の屋上で粘っていましたが、厚い雲は晴れず、残念ながら、皆既月食を見ることはできませんでした。

【中学】選抜将棋選手権大会栃木県大会で「優勝・準優勝」!

5月23日(日)、鹿沼市まちなか交流プラザで、「第42回中学生選抜将棋選手権大会」栃木県大会が開催されました。決勝戦では、佐附中生同士の戦いになり、中学2年2組の石原橙真(いしはら とうま)君が優勝、3年2組の武藤優和(むとう ゆうわ)君が準優勝しました。おめでとうございます。優勝した石原君は、8月2日~4日に、山形県天童市で開催される全国大会に、栃木県代表として出場します。

左から、優勝した石原君、準優勝の武藤君です。

左から、優勝した石原君、準優勝の武藤君です。

優勝した石原君、準優勝した武藤君に話を聞いてみました。

Q1:将棋はいつから始めましたか?

→石原君「幼稚園の年中(5歳頃)に父から教えてもらい始めました。その後、地元の将棋クラブ(足利将棋クラブ)に入って、将棋を指していました。」

→武藤君「小学校1年生(7歳頃)に父から教えてもらいました。中学に入ると、囲碁将棋部に入り、本格的に始めました。」

Q2:今はどんな練習をどのくらいやってますか?

→石原君「学校では、囲碁将棋部で活動しており、家では、おもにネットでのオンライン対戦をしています。オンライン対戦は、これまでのオンラインでの対戦成績から、同じくらいの実力の方と対戦できるので、いい練習になります。毎日、4局くらい、時間にして2時間くらい対戦しています。1週間だと、30局はやっています。」

→武藤君「自分も、学校では囲碁将棋部での対戦、家では、ネットでのオンライン対戦をしています。毎日2時間くらい、週に10局くらいやっています。」

Q3:今後の目標は何ですか?

→石原君「8月に行われる全国大会でいい成績を出したいです。最低でも予選突破(3戦中2勝以上)し、決勝で上位を目指します。」

→武藤君「アマチュアで三段をとれるよう、頑張りたいです。」

Q4:今回、決勝戦では、佐附中生同士でしたが、どんな気持ちでしたか?

→「佐附中で、優勝と準優勝になれるとわかったので、佐附中生同士で対戦できて良かったです。やりにくいということは、お互いになかったです。」

*二人とも小さいときから将棋をやっていました。今はオンライン対戦での練習が主流になっているんですね。二人ともおめでとうございます。今後の二人の活躍を期待しています。そして、石原君は全国大会でも頑張ってください。応援しています。

【中高】保健委員会、お昼の放送

5月25日(火)昼休み、今日は3年3組の菅原和かさん(保健委員長)による放送です。

放送原稿は、毎回、保健委員が考えてきてくれています。

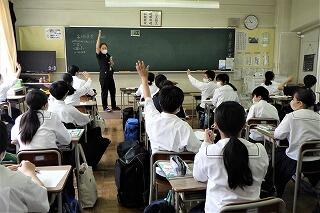

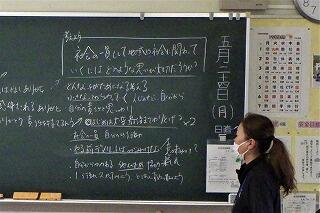

【中3】社会の授業見学(高野先生)

5月25日(火)4限目、中学3年1組の「社会」の授業(高野先生)を見学しました。授業は歴史分野で、「第一次世界大戦はどのようにして起こり、どのような特徴をもった戦争だったのか」が学習の目当でした。

授業は、第一次世界大戦が起こったきっかけ、そして、その背景にあるものを生徒に質問をしながら、解き明かしていきます。

生徒は高野先生の質問に対して、我先にと手を挙げて答えています。教室内の熱気が徐々に高まっていきます。みな集中していました。

授業は、第一次世界大戦の直接の引き金となったサラエボ事件から、それが起こった背景として、列強の対立や民族の対立があったことを明らかにしていきました。

生徒は、高野先生の説明を聞きながら、プリントに書き込み、習ったことを整理していました。

授業終了後、生徒たちは、「高野先生のお話が面白いので、毎回、授業が楽しみです。社会は好きな教科です。」と話してくれました。

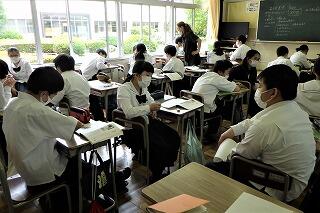

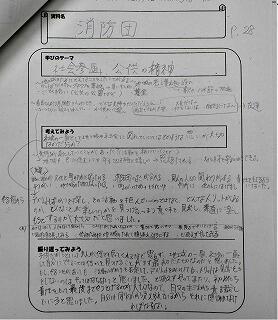

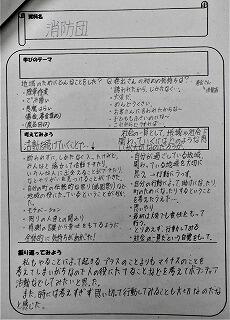

【中2】道徳の授業見学(久保先生)

5月24日(月)3限目、中学2年3組の「道徳」の授業(久保先生)を見学しました。

教科書の教材は「消防団」、学びのテーマは「社会参画、公共の精神」です。

教科書の教材は「消防団」、学びのテーマは「社会参画、公共の精神」です。

「消防団」は、火災の消火や救急などを専門医扱う「消防署」とは異なります。「消防団」は他に仕事をもちながら、地域住民の安心・安全のために活動する人達の組織です。

教科書に出てくる消防団員の巻出(まきで)さんは、地元の理髪店の店主です。本業を持ちながら、出動要請があれば、消防車で現場に急行し、消火活動に当たります。

授業では、まず、地域のために、今までにどんなことをしたことがあるかを生徒が発表しました。

地域のゴミ拾い、リサイクル活動に参加、草取り、廃品回収、石拾い、いろいろな発表がありました。

次に、巻出さんが消防団を始めた時の気持ちや、消防団を続けていく内に何が変わったのか、について考えました。近くの生徒たちで考えを共有しています。

さらに、「社会の一員として、地域や社会に関わっていくには、どのような思いが大切だろうか」について考えを発表しました。

みんなの意見がたくさん出てきました。

最後に、今回の授業を振り返り、社会参画、公共の精神に関して、自分たちがどんなふうに考え、行動したら良いのかについて、一人一人、考えを書いていました。

(↓こんな感じです。)

*「消防団」というと、生徒の皆さんにはなじみが薄いかも知れませんが、実は、地元の「消防団」で活躍されている方の中には、生徒の皆さんの「お父さん」もいるかもしれません。

そういう方たちによって、地域の安心・安全が支えられていることを知るためにも、意味のある教材だったのではないかと思います。

実際に、地元の消防団で活躍している本校のOBの方を紹介できたらいいなと思いました。

【高2】日本地学五輪「銅」に輝く(下野新聞掲載)

5月23日(日)付けの下野新聞25面に、本校2年4組の店網航輝(たなあみ こうき)君が、日本地学五輪「銅」に輝く、と紹介されました。

下野新聞5月23日付け25面に掲載。下野新聞社に転載許諾申請済み

地学オリンピック 店網.pdf

下野新聞5月23日付け25面に掲載。下野新聞社に転載許諾申請済み

地学オリンピック 店網.pdf

身近な風景 ~佐野市梅林公園でのドラマ

佐野市富士町にある梅林公園は、お気に入りの観察スポットでもあります。

先週は、アズマヒキガエルの子ガエルの上陸をお伝えしましたが、現場となっている砂防ダムの池では、変化が起こっていました。

なんと、池の一部が干上がっており、水面が10mくらい後退していました。

先週は、アズマヒキガエルの子ガエルの上陸をお伝えしましたが、現場となっている砂防ダムの池では、変化が起こっていました。

なんと、池の一部が干上がっており、水面が10mくらい後退していました。

1週間前の5月16日(日)はこんな感じでした。

1週間後の5月23日(日)です。明らかに水がありません。倒木がある辺りは20センチ以上の水位がありました。おそらく、ダムなので放水したのではないかと思います。これがちょうど子ガエルたちの上陸と重なっていたら、ほとんどの子ガエルたちは上陸に失敗していた可能性があります。危機一髪でした。

1週間前に子ガエルが上陸した場所

↑池の方から見ると、こんな感じに干上がってました。

子ガエルの上陸のことを知っていると、同じ風景を見ても、子ガエルたちのドラマが見えてきました。

さて、梅林公園のカエデの種子はどうなっているでしょうか?

ピンクに色づいてきました。葉っぱの緑と種子のピンクのコントラストが綺麗です。

子ガエルたちの前途を応援しているような気がしました。

身近な風景 ~オオキンケイギク(求む!共同研究者)

5月23日(日)道路沿いの歩道(佐野市韮川町の斎場の近く)で、鮮やかな黄色の花が目につきました。最近、いろいろなところで見かけました。在来の植物ではなさそうです。

いったい何という植物でしょうか?

いったい何という植物でしょうか?

「黄色い花、外来種」の2つのワードで検索してみると、すぐに出てきました。

「オオキンケイギク」という外来植物で、しかも「特定外来生物」に指定されていました。

(宇都宮市環境保全課のHPより)

パンフレットには以下のように記載されていました。

「北米原産のオオキンケイギクは、強靭で冬季のグランドカバー効果が高く、花枯れ姿が汚くないという理由で、緑化のため道路の法面などに利用されたり、ポット苗としても生産・流通されていました。

しかし、あまりの強靭さのために一度定着すると、在来の野草を駆逐し、辺りの景観を一変させてしまう性質を持っています。

人の手でこれ以上拡げないようにするため、環境省では、平成18年2月、「特定外来生物」に指定しました。」

日本には、1880年代に観賞用、緑化用として導入されましたが、あまりに増えすぎるので、「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定されているそうです。

「特定外来生物」に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことを原則禁止しています。

今まで人間がさんざん利用してきたのに、増えすぎると手のひら返しで目の敵にする、という感じもします。いうまでもなく、オオキンケイギクには罪はありません。

ところで、去年は同じく特定外来種に指定されている「ナガミヒナゲシ」について、その分布を調べてみました。その時は「オオキンケイギク」に気が付きませんでした。あまり目立っていなかったのか、あるいは、そもそも、調べていたところには生えていなかったのか、今となってはわかりませんが、改めて調べてみると、「ナガミヒナゲシ」との違いが見えてくるのかもしれません。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jop8in6kv-1552#_1552

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jop8in6kv-1552#_1552

オオキンケイギクは、実際にどのくらい増えているのでしょうか? そして、在来の植物を駆逐しているような状況はあるのでしょうか?

手間はかかりますが、見かけた所を地図上に落として、オオキンケイギクのマップを作ってみると実態がわかってくると思います。これも、課題研究のテーマになるのではないかと思います。

とりあえず、今日までにオオキンケイギクを見かけた場所と写真です。

佐野市韮川町(冒頭の写真から500m程度南の道路沿い)

佐野市犬伏下町の道路沿い

佐野市犬伏下町の空き地

佐野市犬伏上町(犬伏街道の道路沿いの民家の庭先)

犬伏新町(JRの線路沿いの道路の端)

手持ちのデータはこれで全部です。ここで見かけたという人はぜひ、校長室まで教えてください。できれば、写真にとっておいてください。みんなで課題研究をやってみませんか? 情報を提供してくれた人は共同研究者です。いっしょに、オオキンケイギクの実態を解き明かしてみませんか?

【中学】佐野市中学校春季体育大会④陸上競技

5月14日(金)、15日(土)に行われた佐野市春季大会で、陸上競技部の8名の生徒が3位以内となり、県大会への進出を決めました。おめでとうございます。

県大会に出場する8名

県大会に出場する8名

陸上競技部で8名もの生徒が県大会に進出するのは、例年にない快挙です。

<3年生>

兵藤崇人君(共通800m:2位、共通1500m:3位)目標:県4位以内

酒本大雅君(走高跳:3位)目標:1m60cm以上

坂本妃織さん(共通100mH:3位)目標:県3位以内

初谷 凌君(共通110mH:1位)目標:県8位入賞

仁木 育君(走幅跳:2位)目標:自己ベスト突破

<2年生>

西 晃熙君(2年100m:3位)目標:県の標準記録突破

矢代怜央菜さん(4種競技:1位)目標:優勝

<1年生>

荻原惇綺君(1年1500m:2位)目標:入賞(5分を切る)

また、県大会出場には至りませんでしたが、10種目で8位入賞を果たした他、もう一歩で入賞するところまでいった、など、日頃の練習の成果を発揮しました。

県大会も頑張ってください!

中学陸上競技部の部員

【中高】来週から教育実習が始まります

来週の月曜日(5月24日)から、令和3年度の教育実習が始まります。中高合わせて13名が実習を行います。今日は、その事前研修がありました。

実習生の内訳は、中学校が2名(理科2名)、高校が11名(数学2名、物理1名、生物3名、保健体育1名、英語3名、養護1名)です。

実習期間は、2週間、3週間の他、4週間(養護)があります。

皆さんの先輩ですので、大学のことや研究について、いろいろ教えてもらいましょう。

いい機会だと思います。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

3

2

8

4

9