文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

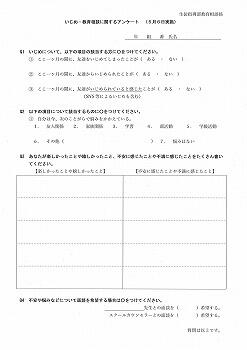

【中高】いじめ・教育相談アンケート結果(5月)

5月6日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

いじめは、「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い、以下のとおり定義されています。

「当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」(いじめ防止対策推進法より)

いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるものです。本アンケートは、いじめの件数をゼロにすることを目的としているのではなく、いじめの早期発見、早期対応を可能にし、生徒一人一人を理解するための一つの手段として、毎月1回実施しています。

また、アンケートだけでなく、年度当初には「教育相談週間」があります。高校生は4/12から4/30、中学生は5/31から6/18にかけて、生徒一人一人と面談を行います。さらに、中学生は「生活ノート」で、毎日、担任とのやりとりを行っており、高校生は、各担任と随時、面談を行っています。様々な機会をとらえて、生徒の理解に努めるとともに、いじめの早期発見、早期対応を心がけています。

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回は、「いじめてしまった」「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒が、中1と中3でいましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。また、ご家庭で、お子さんのことで心配なことがあれば、担任等にまず、ご相談ください。

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回は、「いじめてしまった」「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒が、中1と中3でいましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。また、ご家庭で、お子さんのことで心配なことがあれば、担任等にまず、ご相談ください。

【中高】吹奏楽部の動画配信(下野新聞掲載)

【中高】保健委員のお昼の校内放送

5月18日(火)12:20、中学2年3組の阿部希美さん(保健委員会)によって、「新型コロナ感染症拡大防止を呼び掛ける校内放送」が始まりました。

阿部さんが、まず率先して校内放送に取り組んでくれました。

順番に他の委員も協力してくれるそうです。変異種が猛威を振るう状況ですので、

こうした呼びかけは重要です。よろしくお願いします。

阿部さんが、まず率先して校内放送に取り組んでくれました。

順番に他の委員も協力してくれるそうです。変異種が猛威を振るう状況ですので、

こうした呼びかけは重要です。よろしくお願いします。

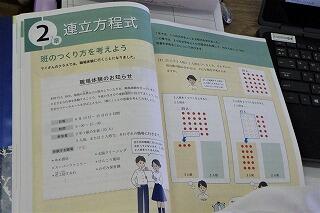

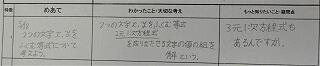

【中2】数学の授業見学(柾木先生)

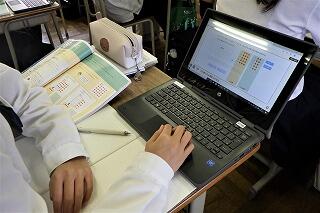

5月18日(火)2限目、中学2年1組の「数学」の授業(柾木先生)を見学しました。

一人一台のパソコンを活用して授業を行っていました。

一人一台のパソコンを活用して授業を行っていました。

今日の授業は、第2章「連立方程式」の導入の部分から始まりました。大日本図書の教科書「数学の世界」では、教科書の内容とWEBコンテンツが連動しているページがあります。

(大日本図書のHPにあるWEBコンテンツ)

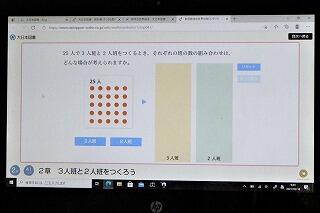

柾木先生の授業では、「25人で3人組と2人組をつくるとき、それぞれの班の数の組み合わせは、どんな場合が考えられるか」という設問に対して、大日本図書のHPのWEBコンテンツを活用していました。

教科書のページ

WEBコンテンツ

確かに、「班のつくり方を考える」上で、設問の意味を具体的にイメージしやすい、というメリットはあると思いました。以前は「おはじき」のような道具を使って考えたりすることもあったそうですが、WEBコンテンツの方がスマートでわかりやすく、導入のツールとしては、十分使えそうです。

WEBコンテンツを使った授業展開は正味10分くらいで、その後の連立方程式の解を求めることにもスムーズにつながっていました。生徒たちは、それほど特別なものとしてでなく、便利なツール(動く教科書)として、普通に使っている、といった感じでした。

連立方程式の解は一組とは限らないので、連立方程式の解を見つける問題では、席が隣の生徒と確認し合ったりしていました。

「今日のめあて(2つの文字x、yを含む等式について考えよう)」が示され、WEBコンテンツを効果的に活用しながら、教科書の問題を解いてみるなど、見通しの良い授業が展開されていました。

そのため、生徒たちは自分たちがどこに向かっているのかを理解できており、集中力が途切れることなく、授業はテンポよく進んでいました。

最後は、今日の振り返りを記入して、今日の授業は終わりです。

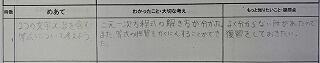

(振り返りの一例です。一人一人、自分の言葉で書かれています。)

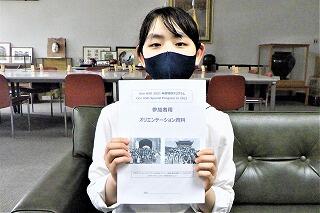

【高2】高校生外交官プログラム参加決定!

高校2年2組の篠原彩絢(しのはら さあや)さんが、AIG高校生外交官プログラムに参加することが決定しました。

「AIG高校生外交官(AIG High School Diplomats)プログラム」は、アメリカのAIG(American International Group)傘下の日本の保険会社「AIG損害保険」が、国際社会のリーダーとして活躍できる人材を育成するため、1987年から支援しています。30年以上の歴史があり、日米の高校生の異文化交流を促進する10日間のプログラムです。参加費用は無料です。

高校生外交官として、「国を代表する」「相手国を学ぶ」「真の友情を築く」という「使命」(Mission) の達成を目指します。

高校生外交官には、「渡米プログラム」(40名:日本の高校生が高校生外交官として渡米する)と「日本プログラム」(20名:来日したアメリカの高校生を高校生外交官として受け入れる)とがあり、篠原さんは、昨年12月に「日本プログラム」に応募しました。

(AIG高校生外交官プログラムHPより)

Q1:なぜ、「日本プログラム」に応募したのですか?

→「小学校の頃からソロバンを習っており、附属中でも、茶道、華道を体験しました。高校では剣道部に入部しました。こうした日本文化の素晴らしさを伝えたいと思い、日本プログラムに応募しました。」

Q2:何人くらいの応募があったんですか?

→「昨年度は、2つのプログラム合わせて800~900人の応募があったと聞いています。そこから60人が選ばれるので、倍率としては10倍以上あったと思います。」

Q3:どのように選抜されたのですか?

→「一次試験と二次試験があり、一次試験は書類審査でした。このプログラムで、チャレンジしたいこと、日本の代表として伝えたい日本の魅力とそれをどのように伝えたいか、これまでで自分が最も成長した経験、高校生外交官に選抜された場合、どのように貢献できるか、などについて答えました。半分あきらめていたので、一次審査に通ったときは、びっくりしました。」

Q4:2つのプログラムは、コロナ禍の中、実施できるのですか?

→「二次試験の合格発表が4月30日にメールでありましたが、その際、国内外の感染症の状況を踏まえ、2021年7月に予定していたAIG高校生外交官渡米プログラム、同日本プログラムは中止とする連絡がありました。その代わりに、今年度は、両プログラムの参加者60名による「2021年度特別プログラム」が実施されることになりました。」

Q5:それはどんな内容ですか?

→「日本の高校生だけで実施されるプログラムです。そのオリエンテーション資料が届きましたが、まず、5月22日(土)に、「プレ・オリエンテーション」がオンラインで始まります。そのための宿題が配信されました。」

Q6:将来はどんなことをやってみたいですか?

→「検察官や国際弁護士などに興味があります。被害者の人権を守る仕事に関わりたいと思っています。」

*夢は大きく広がっていますね。篠原さんの素晴らしいチャレンジを心から応援しています。

【緊急情報】令和3年5月15日以降の教育活動について

5月15日(土)以降についても、本県における警戒度レベルを引き続き、県版ステージ2.5「厳重警戒」とすることに加え、特に、県境をまたぐ不要不急の移動は避け、県内の移動や外出についても慎重に判断することが、県民に対する協力要請として出されました。県立高校の教育活動については、以下のような方針が示されましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇引き続き感染防止対策を徹底しながら、教育活動(部活動を含む)を実施する。

〇特に、部活動に付随する場面(飲食、更衣等)での感染防止対策を徹底する。

〇ただし、県境をまたぐ不要不急の往来は不可とする。

さらに、部活動については、感染力の強い変異株の拡大により、3密ではない状況でもクラスターが発生している事案なども確認されていることから、県教育委員会スポーツ振興課より、本人はもとより同居する家族や身近な知人に発熱や感染が疑われる場合等は、競技会等に参加しないことを徹底することに加え、学校に対して、以下の点に留意するよう通知がありました。

1 競技会等に参加する者自身による日常的な検温や体調管理などの健康観察の励行を強化し、発熱等の症状のある生徒等は活動への参加を控えるよう周知徹底を図る。

2 活動終了後に、車座になって飲み物を飲みながらの会話や、食事の際に感染が広がることを防ぐため、活動前後での集団での飲食は控えるとともに、人との接触を避ける観点から、終了後はすみやかな帰宅を促す。

3 更衣室、ロッカールーム等の共用エリアを使用する場合には、短時間の利用とし、一斉に利用することは避け、時間差利用、身体的距離の確保、会話の制限を行う。

4 競技会等に参加する者が感染した場合に感染の拡大を防ぐため、連絡体制や対応手順を主催者側が示しているガイドライン等で再確認する。

身近な風景 ~アズマヒキガエルの幼体の上陸作戦

5月16日(日)13時、佐野市の梅林公園奥のため池で、アズマヒキガエルの幼体の上陸作戦が始まっていました。

この池では、昨年、初めてアズマヒキガエルの幼生を確認しました。今年も幼生を確認していましたが、今日の13時頃、池に行ってみると、変態が終わった子ガエルたちが、上陸を始めていました。

黒っぽくみえるのは、すべて子ガエルです。

膨大な数です。数えようとは思いませんでしたが、池全体では数万匹は下らないでしょう。その一匹一匹が、陸を目指して歩いています。今日は小雨が降っていましたので、上陸のタイミングとしては理想的なのかもしれません。よく見ると、まだ尻尾が吸収されていない個体も上陸しています。

一匹の体長は1センチ以下です。

https://youtu.be/VthU1gpLpVY

気が付くと、足元にもたくさんいました。靴の上にも這い上がっていました。

岸の近くには、池のコイが数匹集まっており、変態途中の幼生を食べようとしているようです。水中にはコイ、陸上にも子ガエルを餌とする生物がたくさん待ち受けています。また、地面の乾燥も命とりです。地面に貼りつき、そのまま干からびてしまいます。これらの子ガエルのうち、何匹が成体になって、池に戻ってこれるでしょうか

【中学】佐野市中学校春季体育大会③バスケットボール

5月15日(土)佐野市中学校春季体育大会2日目、各競技の見学・応援を行いました。

男子バスケットボール部は、決勝に進出、初の準優勝を収め、県大会への出場を決めました。おめでとうございます!

男子バスケットボール部は、決勝に進出、初の準優勝を収め、県大会への出場を決めました。おめでとうございます!

14日(金)の第一試合は、西中と対戦し、68対28で勝利しました。

15日(土)の準決勝は、城東中と対戦し、68対54で勝利し、決勝へ駒を進めました。

決勝戦は、北中と対戦し、41対64で敗れましたが、堂々の準優勝を成し遂げました。

【中学】佐野市中学校春季体育大会②卓球

5月15日(土)佐野市中学校春季体育大会2日目、各競技の見学・応援を行いました。

卓球部は、個人戦で岩上統司君が優勝し、上岡諒吾君と野部辰郎君がベスト8に進出しました。この3名は県大会に出場します。おめでとうございます!

岩上君

卓球部は、個人戦で岩上統司君が優勝し、上岡諒吾君と野部辰郎君がベスト8に進出しました。この3名は県大会に出場します。おめでとうございます!

岩上君

上岡君

野部君

【中学】佐野市中学校春季体育大会①サッカー

5月15日(土)佐野市中学校春季体育大会2日目、各競技の見学・応援を行いました。佐附中の校長はサッカーの専門部会長であるため、基本はサッカーの会場に詰めていましたが、試合の合間を縫って他競技の試合の見学・応援に行きました。(応援に行けなかった競技の選手の皆さん、ごめんなさい)

サッカーは、佐野高校附属中と佐野日大中等教育学校の合同チームで参加し、見事、初優勝を成し遂げ、初の県大会出場を果たしました。 おめでとうございます!

サッカーは、佐野高校附属中と佐野日大中等教育学校の合同チームで参加し、見事、初優勝を成し遂げ、初の県大会出場を果たしました。 おめでとうございます!

14日(金)1日目は、あそ野学園に3-0で勝利しました。

15日(土)2日目の準決勝は、城東中に2-0で競り勝ちました。対戦することを想定した練習をしたおかげで、守りつつ攻める、作戦が功を奏しました。

決勝戦は、田沼東中に1-0で勝ちました。

前半にとった1点を守り切り、優勝しました。3試合ともディフェンスが良く頑張り、0点に抑えました。また、附属中と佐日中等とのチームワークも抜群で、一体感がありました。それが一番の勝因だったかもしれません。

合同チーム中の佐附中のメンバーです。満面の笑みがこぼれました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

3

3

9

9

4