文字

背景

行間

日誌

校長室より(New!)

考える道徳へⅡ 中学校道徳授業づくり研究会

校内の自主的研究集団「中学校道徳授業づくり研究会」の第3回研究会が、10月9日に開かれました。4時間目に授業、放課後にリフレクションという密度の濃い研究会でした。教科としての道徳を持たない高校の先生方も、数多く参加していました。

「考え、議論する道徳」では、教師は、「指導者」というよりもファシリテータに近い役割を担います。おそらく、同じ学習指導案で授業をしても、クラスによっては相当に違った授業展開になるでしょう。

放課後のリフレクションでは、先生方は、板書等に残された生徒の発言記録を振り返りながら、生徒たちの議論の流れを捉え直していました。

こうした研究会を通じて得たことを、早速、自分の授業の一部に取り入れる試みをしている高校の先生もいます。

生徒たちの学び合いへの視線が、中・高の枠を超えた教師たちの活発な学び合いを生んでいます。

すぐ隣に潜む危機 ~防災避難訓練~

台風19号の被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申しあげます。

高3の防災委員長も、謝辞の中で台風被害に触れていましたが、今回の災害では、危機が日常のすぐ隣に潜んでいることを改めて知らされました。

こうした避難訓練を通して、日頃から自分の問題として危機意識を持つことが、いざというときに適切な行動をとるために大切なことなのだと感じました。

高3の防災委員長も、謝辞の中で台風被害に触れていましたが、今回の災害では、危機が日常のすぐ隣に潜んでいることを改めて知らされました。

こうした避難訓練を通して、日頃から自分の問題として危機意識を持つことが、いざというときに適切な行動をとるために大切なことなのだと感じました。

令和元年度 とちぎ教育賞表彰式

10月8日(火曜日) 県の公館にて、「とちぎ教育賞」の表彰式がありました。この賞は、日々の実践を通じて顕著な教育効果を上げている教育関係職員を表彰するものです。

本年度は、「ものつくり教育」に関する長年の功績が認められ、本校技術家庭科の斎藤先生が受賞者の一人に選ばれました。先生は、長年にわたりロボコン研究会の活躍を支えてくださっています。創造アイデアロボットコンテストでは、10年連続全国大会出場、その間3度の全国優勝を果たすなどの輝かしい実績を残せているのも、ご指導の成果だと思います。

ロボコン研究会、今年度も全国を目指して頑張ります!

本年度は、「ものつくり教育」に関する長年の功績が認められ、本校技術家庭科の斎藤先生が受賞者の一人に選ばれました。先生は、長年にわたりロボコン研究会の活躍を支えてくださっています。創造アイデアロボットコンテストでは、10年連続全国大会出場、その間3度の全国優勝を果たすなどの輝かしい実績を残せているのも、ご指導の成果だと思います。

ロボコン研究会、今年度も全国を目指して頑張ります!

教えることの難しさと喜び ~高校生教育実習~

「高校生教育実習」は、教育実習生が教員志望の高校2年と3年の生徒。授業を受けるのが附属中学の生徒という、中高一貫校ならではのインターンシップ的行事です。

実習の最終日であった10月3日は、授業見学に加え、指導助手を体験し、中には授業の一部を任された生徒もいました。「教える」という初めての体験に戸惑っていたようですが、他者に「教える」ということが主体的学びにつながるということは、教師である私たち自身がよく知っています。中学生にとっても、そうした先輩方の姿に学ぶところが多かったはずです。

実習の最終日であった10月3日は、授業見学に加え、指導助手を体験し、中には授業の一部を任された生徒もいました。「教える」という初めての体験に戸惑っていたようですが、他者に「教える」ということが主体的学びにつながるということは、教師である私たち自身がよく知っています。中学生にとっても、そうした先輩方の姿に学ぶところが多かったはずです。

リスクマネッジメントを自分の問題として ~危機管理に関する校内研修~

わたしたち教師の務めの基本は、「生徒たちの安全・安心を守り、良質な教育を受けさせること」です。本年度の重点目標の一つに「安全性の確保の上に立った基本的生活習慣の確立と学校行事・部活動等の活性化」を掲げ、既に、危機管理マニュアルの見直し等に努めているのも、こうした認識によるものです。

ただ、学校行事・部活動に限らず、そもそも、教育という行為自体が「昨日はできなかったことを明日できるようにする」あるいは「今まで触れたことの無い世界を体験させる」という営みですから、そこには常にリスクがつきまといます。

10月2日の午後、学校安全課主催の「危機管理に関する校内研修」を実施しました。県総合教育センター研修部のお二人の指導主事には、ファシリテータとしてワークショップ型の研修を展開していただきました。本校の中・高教員のほぼ全員が参加し、ポストイットを用いて、身の回りにあるリスクを拾い出し、その分析を行い、対応について考えました。また、学校安全課の学校安全担当課長補佐がご来校になり、安全指導体制や防災体制のチェックをしてくださいました。

制度の整備に努めるとともに、正常性バイアスの陥穽に陥らぬよう、一人一人が意識を高く保ち続けたいと思います。

疑問が交流を、交流が新たな疑問を生む授業 ~中学校授業参観~

全員への机間巡視は、少人数学習ならでは。(数学)

プログラミングしたように、実際に動いてみる。(技術・家庭)

ペアでの交流は中核的形態の一つです。(英語)

グループで話し合い、「コの字」型で話し合い、全体で話し合い・・・(社会)

手羽先の皮をめくれば、関節と筋肉の関係が見える。(理科)

3つの考え方を巡って、授業中から討論。授業が終わってもまだ討論。(数学)

幅跳びは、「遠くへ」というより「上へ」の意識。(保健体育)

どうすればバトンパスでタイムを縮められるだろう?やってみよう!(保健体育)

激闘の果て ~宇東高水球部 国体1回戦~

少年男子栃木県代表として宇東単独チームで臨んだ茨城国体の初戦は、文字通りの激戦となりました。相手はインターハイ常連校を中心とした強豪県の一つ、沖縄です。

見事先取点を奪ったのは栃木でした。その後3-3に追いつかれましたが、連続得点で6-3とリードした場面もありました。しかし沖縄も必死に追い上げ、同点で後半へ。後半は、沖縄のミスが減りシュートの精度も上がり、一時は3点差まで差広げられました。しかし、栃木は執念のシュートを決めて12-13。最後は、キーパーまで加わった全員攻撃を仕掛け、残り数秒で同点を狙ったシュートを放ちました。が、阻まれ、ゲームセット。

勝利を手にすることはできませんでしたが、強豪県と互角に渡り合った選手諸君の実力と、最後までシュートを放ち続けた精神力と、勝利を目指してパスをつなぎ合った団結力は、この試合で証明されました。

それらを宇東の財産として新チームに継承し、さらなる飛躍につなげて欲しいと思います。

見事先取点を奪ったのは栃木でした。その後3-3に追いつかれましたが、連続得点で6-3とリードした場面もありました。しかし沖縄も必死に追い上げ、同点で後半へ。後半は、沖縄のミスが減りシュートの精度も上がり、一時は3点差まで差広げられました。しかし、栃木は執念のシュートを決めて12-13。最後は、キーパーまで加わった全員攻撃を仕掛け、残り数秒で同点を狙ったシュートを放ちました。が、阻まれ、ゲームセット。

勝利を手にすることはできませんでしたが、強豪県と互角に渡り合った選手諸君の実力と、最後までシュートを放ち続けた精神力と、勝利を目指してパスをつなぎ合った団結力は、この試合で証明されました。

それらを宇東の財産として新チームに継承し、さらなる飛躍につなげて欲しいと思います。

思考を伝える ~高1 総合的な探究の時間Ⅲ 中間発表~

SDGsを視点として進められてきた本校の「総合的な探究の時間」で、研究経過の報告会がありました。それぞれの興味・関心・進路等に応じてそれぞれに進められてきた探究活動の、第一段階のまとめ、そして初めての発表になります。

自分の発見した課題、その課題のもつ意味の重さ、これからの探究の方向性などを理解してもらおうと、懸命に考えを伝えていました。その問題意識の意味するところに、聞く側の生徒も真摯に耳を傾けて関心を寄せていました。

自分の発見した課題、その課題のもつ意味の重さ、これからの探究の方向性などを理解してもらおうと、懸命に考えを伝えていました。その問題意識の意味するところに、聞く側の生徒も真摯に耳を傾けて関心を寄せていました。

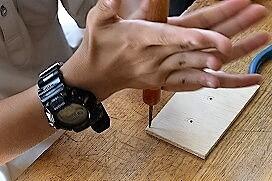

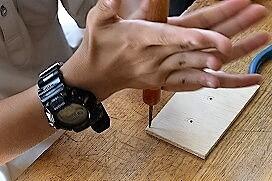

道具を操る手 ~ロボコン研究会 ロボット製作中~

創造アイデアロボットコンテスト(中学生ロボコン)において、10年以上全国出場を続けている附属中学校(特設部)ロボコン研究会が、今年も、ロボット作りに励んでいます。

ものを作ること、道具を操ることは、人間(ホモサピエンス)の本質的特性です。工具を操って材料を加工し、メカに仕上げていくロボット作り。その課題解決のプロセスに、工夫があり、思考があり、喜びがあり、したがって成長があるのだと思います。

ものを作ること、道具を操ることは、人間(ホモサピエンス)の本質的特性です。工具を操って材料を加工し、メカに仕上げていくロボット作り。その課題解決のプロセスに、工夫があり、思考があり、喜びがあり、したがって成長があるのだと思います。

小学生のロールモデルとして ~宇東附属中学校 学校見学会~

9月8日(日)、九百名を越える小学生と保護者の皆様が学校見学会に来校されました。お出迎え、学校説明、校舎案内をしたのは、本校附属中学校の生徒たちです。

生徒諸君の姿自体が、小学生の良きロールモデルとして、ご来校の皆様にとっての最良の見学内容だったのではないかと思います。

生徒諸君の姿自体が、小学生の良きロールモデルとして、ご来校の皆様にとっての最良の見学内容だったのではないかと思います。