文字

背景

行間

SSH日誌

【SSH】企業見学会

SSH企業見学会

平成29年12月7日(木)

花王株式会社栃木工場(芳賀郡市貝町)

1.2年希望者

|

|

昨年度見学を依頼したものの日程が合わず、2年越しの実施となった。オムツ製造ラインの見学では、ほぼ無人化されたスピーディかつ精巧な工程に驚いた生徒が少なくなかった。講話担当の研究者は本校卒業生、なおかつ在校生の保護者で本校生の実情や指向をよく理解してくださっており、高校時代から就職、結婚、出産、海外生活から現在にいたるご本人のキャリアを踏まえた、具体的でわかりやすい話をいただけた。「内容が理解できた」「興味関心が向上した」の数字が高いのはそのせいであろう。「進路の参考」の数値が相対的に下がるとはいえ、大半の生徒は「参考になった」と答えている。全員が「参加してよかった」と答えており、実りの多い見学であった。

【生徒の感想】

・よく使っている製品が素早く正確につくられているのを見て感動した。

・商品開発だけでなく、さまざまな面で社会貢献している会社だとわかった。

・よりよい製品をつくるため、専門の異なる人たちがアイディアを出し合っているのがすごい。

・生活用品関係の研究に携わりたいと考えているので、とても参考になった。

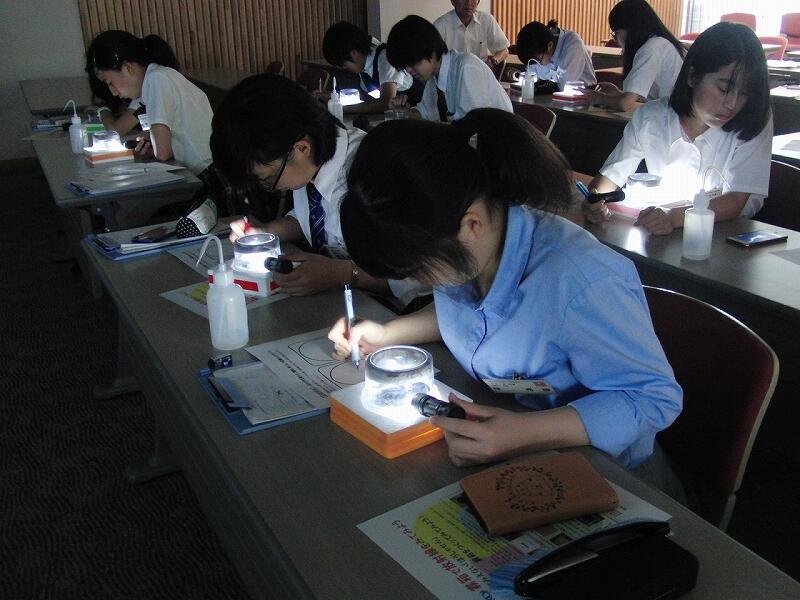

【SSH】物理チャレンジ対策講座

物理チャレンジ対策講座

平成29年11月25日(土)

本校 明鏡寮ホール

1・2年生希望者・他校生(宇都宮高校3名)

(1)講師 物理チャレンジトレーニング プレチャレンジ at 宇都宮女子高校 |

|

本年度初めて企画・実施した内容であるが、多くの生徒が希望し参加した。

物理チャレンジの内容を知りたい、参加したいという生徒が希望しているためアンケートの応答状況は非常に良い。この中から多くの生徒に物理チャレンジにエントリーしてもらいたい。

【生徒の感想】

・物理チャレンジについて色々知ることができよかった。 課される課題について自分で方法を考え実験するので楽しそうだと思った。実習内容を理解するのに時間がかかってしまい、最後まできちんとデータがとれなかったのが残念だった。講師の先生にいろいろ助けてもらいありがたかったです。

・自分は物理か生物のどちらを選んだらいいのか迷っていたので、今日の講座に参加できてとても良かったです。大学入試とはまた違った物理の面白い一面を知ることができ、大学で物理を専攻したら、こんなことができるんだと興味が沸きました。物理チャレンジにぜひ挑戦したいと思います。

・今回、実験や測定、まとめ方のこつを教えていただいてとても参考になりました。文理選択を考えるうえでも役に立ちました。

・友達と協力して回路を作り、測定し、グラフに細かくまとめるという作業は今回はじめてで、とても難しかったし、とても疲れました。でも、沢山のことを学べて本当に貴重な経験ができて楽しかったです。

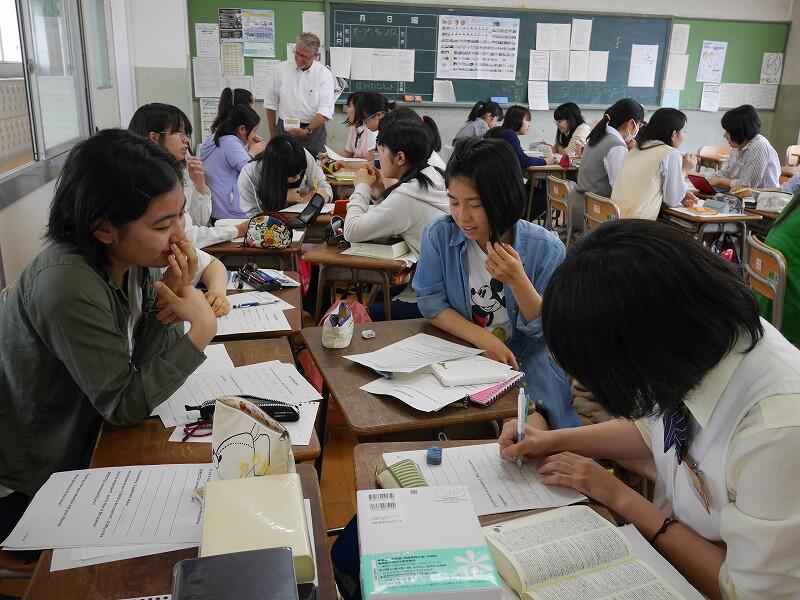

【SSH】2年文型講演会

SSH 2年文型講演会

平成29年11月25日(土)

本校 明鏡寮ホール

2年文型生徒

(1)講師 「自然科学との関わり方」 |

|

理科を学ぶ必要性、科学の歴史、自然科学との関わり方(環境問題、地震防災)を中心にお話いただいた。

昨年から明鏡寮ホールで実施している。アンケートの結果は、ほぼすべての項目で昨年度同様良好な回答が多かった。

文型理型問わず、これからの社会を生きていくには、それぞれが科学や科学技術とどう向き合えばよいのかを考える良いきっかけとなったと思われる。

【生徒の感想】

・動画やグラフを交えたお話でとても分かりやすかったです。科学技術に依存している今だからこそ、これからの意思決定には理科を学ぶ必要があるのだとあらためて思いました。

・理科は嫌いな科目で、受験勉強も苦労していますが、受験のためだけでなく、これから生活していくためには必要な知識や考え方であることが分かりました。そういったことを頭に置きながら勉強していきたいと思います。

・地震波で地中や海の底のしたの断層を推定できるのはすごいと思いました。中学のときに地震については少し勉強しましたが、あらためて日本は本当に地震が多く、それがプレートの動きに関わりがあることを再認識しました。地震災害もありますが、一方温泉など自然の恩恵も受けていることも考えなければと思いました。

・理科は知識のみを学ぶだけでなく、考え方を学ぶために必要なのだということが良く分かった。環境問題と人類との関わりについて、今回のように考えたことがなかったので、頭の中が整理できたと思う。また、地震についてのお話で、地震・津波に対する備えや起こったらどうするかを常に考えておくのは日本で暮らしていく上でとても大事なことだと思った。

【SSH】小学生のための科学実験講座

小学生のための科学実験講座

平成29年11月19日(日)

宇都宮市立西原小学校

受講者:小学生約60名

|

|

9月に文化祭で実施したクラスでの企画を小学生向きに手直しをして実施した。さらに慣性に関する実験やカートカードゲームも用意した。

小学生向けに分かりやすく、実験の内容や方法について説明するのに苦労していた。

【生徒感想】

・実験を見せるだけではつまらないので、予想を立ててもらったり、実験の結果がどのように応用されているのかも説明して、小学生が楽しめる内容に工夫するのが楽しかったです。私達自身も楽しんで実験することができました。

・2歳から小学校6年生までの子供達が来たので、その子に合わせた説明をするのが大変だった。

・楽しそうに遊んでくれたり、何回も来てくれたりして興味を持ってもらえてので良かった。

・子供達に説明してみて、自分達が十分に実験の内容や現象についての理解をしていないことに気がついた。

・小学生の反応がとても良く、説明していて楽しかった。

・科学的な現象を使って、楽しんでもらえたり、遊んでもらえたりしたのがうれしかった。

・分かりやすい説明を心がけた。小学生の素直な反応がうれしかった。今後のプレゼンの役に立つと思う。

【SSH】2年理型講演会

SSH 2年理型講演会

平成29年11月18日(土)

本校 第一体育館

2年理型生徒

(1)講師 「海洋生物と進化 ~ナメクジウオと海~」 |

|

アンケート結果はほぼ例年通りの結果で良好である。

自由記述を見てみると、講師の先生の進路選択、海のフィールドワーク、研究対象のナメクジウオなどについて多岐にわたっていた。

【生徒の感想】

・海はまだ分かっていないことがたくさんあってとても魅力的だと思いました。海の生物の研究は、太古の生物たちや現在の地球環境など幅広い分野との関わりがあって面白そうだと思いました。

・先生の経歴の紹介を聞いて、自分の意思がしっかりしていればその方向に進路選択ができることを学びました。海洋調査を5~6年行ったと聞いて、自分のやりたいことは時間がかかっても、きちんと行うべきであると感じ、自分も頑張りたいと思いました。

・今回あらためて無脊椎動物と脊椎動物がいることを再認識した。人間のような複雑なものを知りたいときには、ナメクジウオのような人間に比べて単純な構造を持つものから解明していくという研究方法のやり方を学ぶことができた。

・私は物理選択なのですが、とても興味く楽しい講演でした。ナメクジウオという生物について初めてききましたが、研究対象として面白い生物だと思いました。

深海の生物について、もっと知りたいと思います。

・研究をするのには、フィールドワークや実験室での飼育など時間と労力、費用がかかるんだなと思った。ナメクジウオの産卵の動画で、オスとメスが別々に放精、産卵するのが興味深かったです。

・ナメクジウオは一見私達と何の関係もない生物に思えましたが、海の小さな生物を研究することによって生物の進化について明らかにすることができるのは、とても面白いと思いました。

【SSH】出前授業Ⅲ

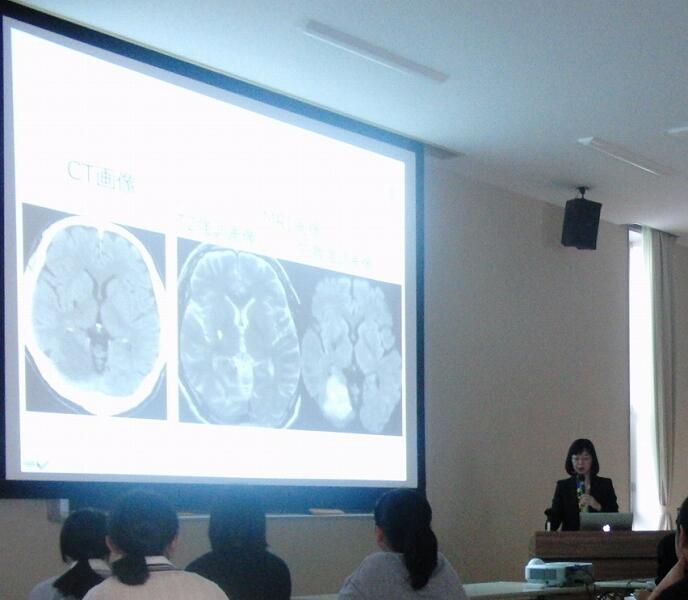

出前授業Ⅲ(医学)

平成29年11月1日(水)

本校 明鏡寮ホール

全学年希望者

(1)講師 「先輩が語る女医のJOY ~2017~」 |

|

すべての項目で良好なアンケート結果となっている。

タイトルや講師の経歴から医学関係の講座であることがわかりやすいので、興味や目的意識の高い生徒が集まったからとも言えるが、講師の先生がご自分の具体的な経験をもとに具体的にお話いただいたためと思われる。

【生徒の感想】

・「生活の基盤がある事で人生における選択の幅が広がる」という言葉がとても印象に残っています。将来、やりたいことをやれるようにするためには、手に職をつけたいと思いました。また、私は小さなことで悩んだり、くよくよしたりしてしまうことが多いですが、先生の「できない理由を言うより、前向きに考えるようにしたほうがいい」という言葉を聞いて、考えを変えてみようと思いました。これから壁にぶつかってしまったときに、今日の講座を思い出します。

・社会に出てからも女性ならではの力を活かして、細かいところを丁寧に改善していくことを、諦めずに続けていくことが、大きな成功への道になるのだと学びました。女性として職を持つことは、大きな強みになるし、男性と女性とがお互いの良さを理解し、協力しあえる社会を作って行けたら、よりよい日本になると感じました。先生のおかげで、自分の可能性を信じることの大切さを学ぶことができたし、すばらしい先輩がいることを知って良かったと思いました。

・周りの人の意識を変えるために、目に見える環境から変えていくというお話がとても印象的でした。これを自分にも当てはめて、モチベーションを高く保ちたいと思いました。また、世界を目指していく姿勢もすばらしいと思いました。自分もそうならなくては…と思いました。

【SSH】1学年講演会

SSH 1学年講演会

平成29年10月20日(金)

本校 第一体育館

1年生 及び 希望保護者

(1)講師 「大学教授からの進路選択アドバイス」 |

|

例年通り良好な回答状況結果であった。ご自分の研究のお話からはじまり、今の職にいたるまでの経緯を具体的にお話いただいた。自家不和合性についてや身近な植物の不思議を考えたり、講義を聴いての感想などを書き込めるワークシートもご用意いただいた。

【生徒の感想】

・遺伝学の分野は前から興味がありましたが、今回のお話を聞いてさらに興味がわきました。

知らなかったことを沢山学べました。

・自称文系人間として生きてきた私には、今回のお話はきっと難しく正直興味がわくことはないだろうと思っていたのですが、お話を聞いているうちに、だんだん引きこまれていきました。

まだ、明確に進路の方向性が決まったわけではありませんが、これからの選択の上で、今日のお話を役に立てていきたいと思います。

・今まで疑問に思っていなかったことでも、言われてみると不思議だと思うことが、けっこうありました。何気ないことでも少し考えたりすると不思議なことが見えてくるのかなと思いました。色んなことに注意を払って考えていくようにしたいです。

・規則にも理由がある。今まで私は規則を疑問に感じず、何も考えずに守っていた。研究をするにあたってはグレーゾーンやチャレンジする精神が必要だと知ったので何事も疑問を常に抱いていこうと思った。

・「大学に入ったら何かが待っているわけではない」という言葉が胸に刺さりました。自分で何をすべきかを考え、行動していかなければいけないと痛感しました。

出前講座Ⅱ

出前講座Ⅱ

平成29年9月27日(水)

本校 物理講義室、化学実験室、明鏡寮ホール

希望者

【生徒の感想】 (機械工学)講師の方の大学受験のお話や大学生活、今の仕事に就くまでの経緯も伺うことができて、とても参考になりました。物を作り、それを人に使ってもらうまでには、様々な分野の人が協力が必要なのだと再認識しました。 (材料工学)材料工学という言葉を今日初めて知りました。「材料」は物のすべての基本なので、いろんな分野に関わることができることに魅力を感じました。また、今回の授業で研究とは何かを学べた気がします。 (材料工学)今まで工学部というと、ロボットなどのイメージしかなかったので、「材料」という分野を知ることができた。体に金属を入れるということが最初は分からなかったけれど、骨とくっつく金属があることが分かり、面白いとおもいました。 (医学)脳卒中や心筋梗塞は肥満などその人の体質だけが影響しているものだと思っていましたが、時間や曜日、気温などの要因が影響していることを初めて知りました。 (医学)これからの人生の中で本当に大切なものを知ることができました。「自分にしかできない」と情熱を持って取り組めることを見つけて、限りある命を有意義に使っていきたいと強く感じる授業でした。 |

|||||||||||||||||||||||

理系卒業生のキャリアプランについての講演

理数系卒業生 キャリアプランについて講演会

平成28年9月13日(水)

本校 明鏡寮ホール

希望者41名

【目的】 今の研究等の活動を、将来のキャリアとつなぐことを考えさせる。 第1部 全体会(卒業生によるプレゼンテーション) (内容) 大学・職場の紹介 研究内容等の紹介 高校から現在までの経緯 高校生へのメッセージ 第2部 座談会(個別討論会) (内容) 質疑応答 ディスカッション 【参加卒業生10名】 |

|

1年生で文理選択に迷っている生徒もかなり参加していたようである。

説明した卒業生は、SSクラスの出身なのでパワーポイント等を使ってプレゼンすることには長けており、一人3分間という短い時間設定だったが、それぞれ興味深い話をしてくれた。

そのお陰もあり、内容を理解して興味関心が向上し、進路の参考になった生徒が多かったようである。

以下は、在校生の記述である。

【生徒の感想】

・私はまだ大学で学びたいことが決まっておらず、またそれ以前に大学で学ぶというイメージができていなかった。

今回の座談会でいろいろな先輩の話を聞くことで、すこしイメージできたと思う。

・自分が考えてもいなかった大学や分野の研究の話のことを知ることができ、とても有意義だった。

自分の興味だけにとらわれず、今はこのような機会に沢山参加してみるのが良いと思った。

・一口に理系といっても、さまざまな研究分野があると実感した。

自分の進路を決める場合には、希望以外の分野についても良く調べてから決めようと思った。

・先輩方がSSクラスで学んだことの良さを話してくれたので、とても参考になった。

SSクラスの選択も検討してみようと思った。

【SSH】大学実験講座

大学実験講座

平成29年8月24日(木)

宇都宮大学教育学部

1・2年生希望者

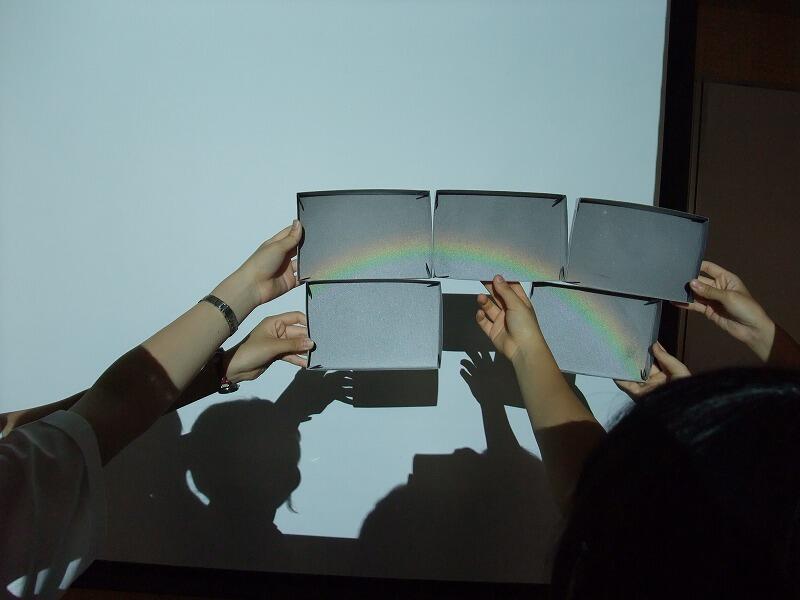

【生徒の感想】 ・分光器やビーズを作った実験はいつもみている光が異なる色に見えてとても面白かった。(物理) ・今まで物理で学んだ波は音波だけであったが、光も電磁波であり、同じ波なので関係があることがわかった。(物理) ・冷やすと体積が小さくなることはどの物質にも共通していたが、酸素は色が変化したりゴムが伸びなくなったりという違いがあった。(化学) ・様々なものをマイナスの温度まで下げると、普段の生活ではみることができない液体の二酸化炭素や酸素をみることができて貴重な体験になった。(化学) ・タンパク質の大きさや形によって種類を区別できる電気泳動の原理が良く分かった。(生物) ・生物は幼生と成体で酵素の種類が異なることに驚いた。生物の分野は新しい発見がたくさんあって、世界初の研究も沢山あるとあらためて感じた。(生物) |

|||||||||||||||||||||||

【SSH】SSH指定女子高校研究交流会

SSH指定女子高校研究交流会

平成29年8月21日(月)

お茶の水女子大学

群馬県立前橋女子高等学校

(1) 日程 1.開会行事 |       |

参加した生徒の自由記述は、以下の通り。コンテンツ別実習、交流会とも良好な回答状況だった。

【生徒の感想】

・実習の内容は自分の課題研究のテーマとは別のものだったが、とても興味深いものだった。こんな研究もあるのだと視野が広がった。

交流会では、宇女高とは違ったやり方で研究を進めていることがわかり、とても参考になった。

・実習も交流会も想像の何倍も楽しかった。実習ではらせん構造について扱い、それを数式で表すのはとても難しいものだった。

今までに習った数学をもとに今研究で学んでいる行列も使ったが、理解するのは難しかった。

実習でプロジェクタを分解して実験につかうものを取り出したが、構造をよく理解してから分解するととても簡単だった。

実習を通して自分で課題を見つけていく能力が身についたと思う。

・閉会行事のときにお話が印象的だった。自分が驚くような現象に出会ったとき、その現象がどうして起こるのかを考え、そして調べるには「勇気」を持つことが大切だというお話だった。

研究を進める上で「勇気」という意識は全くなかったが、どういう意味なのかよく考えていきたい。

【SSH】ウィルス学体験講座

ウィルス学体験講座

平成29年8月4日(金) 13:00~17:45

獨協医科大学病院

2年生希望者

|    |

・実際に医学部で行われる実習を体験できて、とても参考になった。

・電子顕微鏡の試料作製コーナーに心が躍りました。

・ウイルスの分類方法などをもっとよく知りたいと思うようになりました。

・インフルエンザの判定実験では、自分で実際に判定することができ、しくみも理解できたので、とても勉強になった。

・今、自分が学んでいる生物学の知識が、実際にこのような形で応用され使われていることが分かった。

・今までは医療系というと現場での職業や臨床医などのイメージが強かったが、研究者になる道もあると分かり良かった。

・来年も後輩に混ざって、ぜひ参加したいと思った。

参加者全員が充実した2日間を過ごし、ウイルス学への興味関心が高まった。

進路研究においても高い効果があった。

【SSH】夏季宿泊研修(物理)

夏季宿泊研修(物理)

平成29年7月27日(木)、28日(金)

日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

2年生SSクラス 物理選択者

(1) 日程・実施内容 |     |

【研修実施後の生徒アンケートの結果】

・「内容が理解できたか」との問いに対しては、「どちらかといえばそうである」が最も多く62.0%であった。

物理の授業で、まだ学習していない原子核や素粒子に関する内容で難しい部分もあったが、実際の装置など見ながら説明を聞くことで理解できたのではないかと考えられる。

・「興味・関心が向上したか」との問いに対しては、「そうである」と回答した生徒が最も多く81.0%であり、生徒の知的好奇心を大いに刺激する内容であったと考えられる。

・「進路の参考になったか」との問いに対しては、「そうである」の62.0%と、「どちらかといえばそうである」の38.0%を合わせると100%であり、多くの生徒が進路選択の参考になったと回答している。

・「参加してよかったか」との問いに対しては、「そうである」が最も多く86.0%で、ほとんどの生徒にとって満足度の高い研修であったと考えられる。

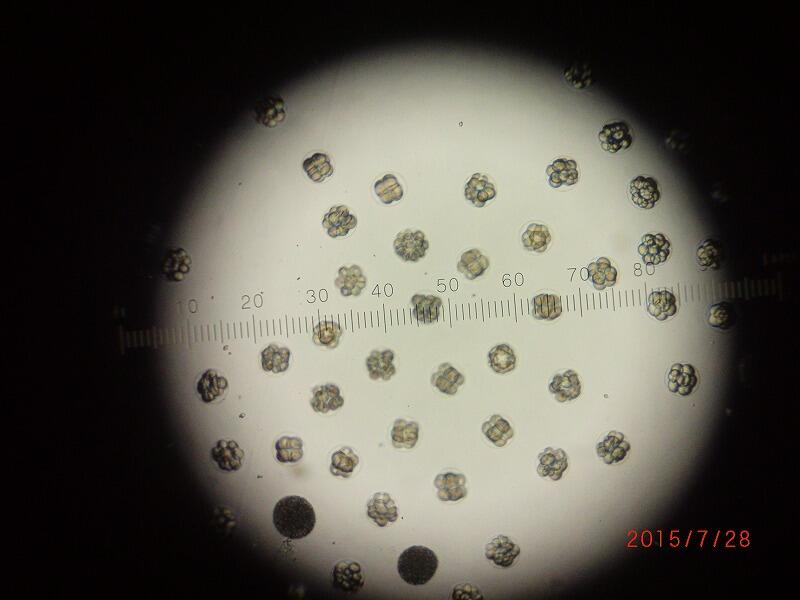

【SSH】夏季宿泊研修(生物)

夏季宿泊研修(生物)

平成29年7月26日(水)、27日(木)、28日(金)

お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター 館山臨海実験所(千葉県館山市)

2年生SSクラス 生物選択者

(1) 指導者 |    |

【生徒の感想】

・海には陸とは比較にならないほど多くの種類の生物がいたことを知った。今後、磯の生物の観察会があったら参加したい。

・栃木県ではなじみの薄い海洋生物について、実際に採集し観察する機会を得たことが良かった。

・船に乗ってプランクトンの採集をしたことが嬉しかった。ただ海水を集めただけであれほどのプランクトンが採集できることを知り驚いた。

・ウミホタルの採集と観察はとても新鮮で光も鮮やかで感激した。

・海藻や貝などの同定は難しく、一目見ただけで識別できる研究者の方々はすごいと思った。

・ウニの発生の観察では、だんだんと育っていくウニが面白く可愛いと感じられた。

・卵が精子と受精して受精卵になるまでの過程が1分程で、自分が思っていたよりも非常に短く驚いた。

・偏光板を使うことで、ウニの骨格が鮮やかに浮き上がってきて、透明で分かりにくかったウニの構造がしっかり分かった。

・SSHに入って、この研修に参加できて、本当に良かった。

・図表に載っていることはほんの一部だと思った。

以上、アンケート結果より、生徒の海洋への興味関心は非常に高まった。

【SSH】宇女高SSH通信2017V0l.2を掲載しました

【SSH】宇女高SSH通信2017V0l.1を掲載しました。

【SSH】出前講座Ⅰ

出前授業Ⅰ

1年生・2年生希望者

| |||||

准教授 矢島 知子 氏 | |||||

【生物学】 「味と香りの話」 准教授 近藤 るみ 氏 | |||||

アンケートの応答状況はどの項目とも良好であった。 講師の先生方が1年生の学習状況に合わせて講話の内容をわかりやすくお話しいただいたためと思われる。 ご自分のキャリヤについてもお話いただき、生徒が進路についても考えるきっかけを与えていただいた。 【生徒の感想】 ・味覚の実験で苦みについて個人でこんなに差が出るものなのかと驚きました。。 ・理系にはもともと興味がありましたが、理系の中でも生物の勉強が楽しそうだなと思いました。 ・香りがないと味がよくわからなくなるというのが面白かったです。 ・自分はとても保守的で自分のそういう部分が嫌いですが、今回の講演を聴いて失敗を恐れずに革新的に生きていきたいと感じました。 ・習ったことがない化学は難しかったですが、面白かったです。フッ素が私たちの生活において極めて重要だということがわかった。 ・最初にフッ素と言われてもピンとこなかったのですが、実は身の回りのものに沢山使われていて、使い方によって一長一短な部分があり、化学の勉強をすることの大切さを改めて感じた。 | |||||

【SSH】感動する数学!講演会

感動する数学!講演会

平成29年5月27日(土)

本校 第一体育館

1年生 及び 2年1組(SSクラス)、希望者

(1) 講師 「わくわく数の世界の大冒険」 |     |

・自分で何かを発見しようとすることが大切だと感じた。

興味をもったことはとことん取り組むことが、自分の将来の可能性を広げる第一歩になると感じた。

・数学には面白い法則や公式がたくさんあって、もっと色々調べたいと思いました。

・今まで苦手意識が強かった数学が、今日の講演を通して数学は面白いんだなと感じることができました。

・桜井先生の数学を「学ぶ」姿勢に感銘を受けました。

・世界中の色々なものすべてが数学につなげられるという考えが新鮮でした。

・math maticsは数学ではなくギリシャ語で「人が学ぶべきこと」ときいて驚いた。

・人間が地図を作り時を刻むために数学が生まれたということは、説得力があって感動しました。

【SSH】新SSクラス春季宿泊研修

新SSクラス 春季宿泊研修

平成29年3月28日(火)、29日(水)

1日目:海洋研究開発機構本部

新2年生SSクラス

(1) 日程・実施内容 |     |

講演会・研修ともに参加して良かったと答えた生徒が多く、満足できる研修であったと考えられる。

講演会の内容に関しては、1年生には難しい部分もあったため、理解するのが難しい部分もあったと思われるが、質問等も活発であり満足度は高かった。

地学の授業を実施していないこともあり、地学分野について学習する良い機会であり、女性研究者としての働き方について具体的に考えるきっかけを与えることができた。

科学研究ガイダンスを通してSSHクラスの活動とはどういうものか、また年間の活動日程や内容について具体的なイメージを掴む事ができたようである。

【生徒の感想】

・物事に対するメリットとデメリットを考えることの大切さ、環境への配慮、世の中での様々な人の立ち位置などを改めて学びました。

・1つのテーマに対して様々なアプローチで研究する人がいたり、逆に同じ方法で調査している人たちも異なる目的を持っていることを知り、テーマ設定の難しさと重要さを感じた。

・研究しながら女性として家事や子育てをする人の声を聞けてよかった。

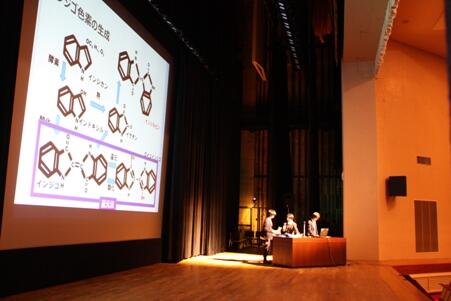

【SSH】生徒研究発表会

平成28年度 SSH生徒研究発表会

平成29年3月16日(木) 9:30~15:00

栃木県教育会館 大ホール

発表者:SSクラス42名

|       |

【参加者の感想】

・研究が一つ一つ丁寧で、熱が伝わってきました。

自分も課題研究をやっていますが、「私も頑張らねば」と思いました。発表の態度も堂々としていて、これはすごいと思いました。

とても参考になりました。ありがとうございました。(他校生徒)

・うまく結果が出なかった研究もありましたが、結果を出すことよりも、探究のプロセスが大切ですので、いろんな意味で勉強になったことと思います。

探究のプロセスという観点で見ると、問題を見いだす力や条件制御などにまだ課題が見られる研究もありました。今後の研究に期待します。(大学関係者)

・生徒の研究レベルが大変高く、このような研究テーマ、方法等を指導するご苦労は大変だと思います。

先生方の努力の結晶だと思います。大学と高校の関係をもっと密にする必要があることを、貴校の発表を見て痛感しました。(他校教員)

・これから社会に出て行く子供達にとって、とても貴重な体験をさせていただき感謝しています。(保護者)

宇女高SSH通信2016V0l.7.pdfを掲載しました。

【SSH】宇女高SSH通信2016Vol.6を掲載しました。

【SSH】宇女高SSH通信2016Vol.5を掲載しました

【SSH】出前講座Ⅲ

出前授業Ⅲ(医学)

平成28年12月14日(水)

本校 化学講義室

1、2年希望者

(1) 講師 「趣味を仕事にするには?カメラ・電子工作・パソコンオタクの医学基礎研究」 |    |

ほとんどの項目で良好なアンケート結果となっている。

医学の講座であったが、内容的には工学的な要素も多く含まれていたので、工学に興味がある生徒にも、もっと参加を促すようにすべきであった。

医学関係であると、生徒は臨床と捉えがちであるが、研究の分野もあると視野の拡張につながる内容であった。

【生徒の感想】

・医師でも、患者を診たり医療の研究をするだけでなく、いろんなことをする人がいると分かった。

医療技術はどんどん進んでいるけど、それでもまだ分からないことがあるのだと思った。

・お医者さんで、イメージと全く違う研究をしていて成功しているのがすごく驚きました。

勉強とか将来の仕事とかに関係なさそうな特技や趣味が大きく繋がるという言葉が一番印象に残りました。特技を見つけます。

・面白かったです。視野が広がったと思います。生きた状態で体の中を見られるのは楽しそうです。

私は、卵から成体になるまでの過程が見ていて美しいと思うので、それを生きたままで見ることが出来たらいいなと思います。

【SSH】企業見学会 久光製薬

SSH企業見学会

平成28年12月2日(金)

久光製作株式会社宇都宮工場

1.2年希望者

|   |

生徒のアンケートでは、「興味関心が向上したか」との問いに対し、82%が「そうである」、残り18%は「どちらかといえばそうである」と回答した。「進路の参考になったか」との問いに対しては、77%が「そうである」、23%が「どちらかといえばそうである」と回答した。

このことから、生徒の知的好奇心を満足させる内容であり、さらに進路意識の向上にも寄与があったと考えられる。

後半の製造責任者(男性薬剤師)および製造担当者(男性薬剤師)の講話では、現在の仕事内容とともに、

高校~大学進学~就職活動~現在に至るまで、どのような選択をしてきたのかについて具体的な話を聞くことができた。

内容的にやや高度な点もあり、「内容が理解できた」の数字が他項目に比較すると低い。

とはいえ、生徒がこれからの進路をどのように選択していくのかについて良い参考となったことがアンケートの結果にもでている。

【生徒の感想】

・よく使っている製品が素早く正確につくられているのを見て感動した。

・TDDSの技術が印象に残った。そのメリットなどについてもっと知りたい。

・製薬の仕事だけでなく、薬剤師の多様な場面での活躍について知ることができた。

・理系と文系、薬学部にするか法学部にするかで悩んでいたので、講義がよい参考になった。

小学生のための科学実験講座

小学生のための科学実験講座

平成28年11月27日(日)

宇都宮市立西原小学校

受講者:小学生約50名

|    |

【生徒感想】

・小学生に楽しんでもらえるか不安だったが、実際にやってみると楽しんでくれているように思えたのでうれしかった。

・楽しそうに遊んでくれたり、何回も来てくれたりして興味を持ってもらえてので良かった。

・理科に興味を持って欲しいと思いました。

・小学生の視点は自分たちとは違っていて、面白かった。

自分も今後の研究では多面的に現象を見ることを意識したいと思った。

・自分の知っていることを分かり易く伝える良い練習になった。

・小学生向けに分かり易い説明を心がけたり、飽きさせないように工夫した。

・小学生は飲み込みが早いので、もっとたくさんの事を教えてあげたいと思いました。

【総括】

9月に文化祭で実施した企画をほぼそのままの形式で実施した。

小学生向けに分かりやすく、ルールや実験の内容・結果について説明するのに苦労していた。

【SSH】英語プレゼンテーション講座(中級・初級)

英語プレゼンテーション講座(中級・初級)

〈中級〉 平成28年5月28日(土)、7月16日(土)

2年1l組教室、社数室

〈中級〉2年SSクラス全員

(1)講師 Gary Vieheller(ギャリー・ヴェイアヘラー)氏 |    |

〈中級〉1日目 プレゼンーションの効果的な方法をデモンストレーションや演習を交えて学ぶ。

2日目 ポスターを用いたプレゼンテーションの実践およびジェスチャーや質疑応答の練習。

〈初級〉1日目 プレゼンーションの効果的な方法をデモンストレーションや演習を交えて学ぶ。

2日目 ポスターを用いたプレゼンテーションの実践およびジェスチャーや質疑応答の練習。

中級・初級とも生徒の満足度は高く、参加したことでよい経験となり今後に役立つことを学ぶことができたと感じている者が多い。

以下は生徒の感想からの抜粋である。

【生徒の感想】

〈中級〉

・ポスターを示しながら説明することが難しかった。SSでの発表にも生かしたい。

・他の人のプレゼンを見せてもらうことで、先生だけでなく仲間からも学ぶことができた。

・失敗を恐れず、練習を重ねてよいプレゼンができるようにないたい。

・人前で話すことを楽しむことができ、自信になった。ジェスチャーの有効性を学ぶことができた。

〈初級〉

・実践的プレゼンの方法を学ぶことができた。学んだことを生かして魅力的なプレゼンができるようにしたい。

・研修を通してジェスチャーの大切さを学び、またミスすることをあまり恐れなくなった。

・話すことの難しさと同時に楽しさも知ることができ、人前で話すことに少し抵抗がなくなって嬉しい。

・自分には無理と思っていたことが気づいたら出来ていることに驚いた。自分がレベルアップしたと感じた。

【SSH】数学オリンピック(JMO)対策講座

数学オリンピック(JMO)対策講座

第1回 平成28年 6月18日(土)

宇都宮女子高等学校 1年生10名

(1) 講師 第1回 数学オリンピック(JMO)についての説明。JMO問題の講義と演習。 |    |

数学への興味関心と問題解決力をつけることを目標に、今年度から実施した。

県内の女子高にも声を掛け、大田原女子高と真岡女子高の生徒とともに学習した。

グループごとの活動では、他校生と自分の考え方を交換し合い、数学的ゲームを行う中で、いろいろな考え方に触れることができた。

以下は生徒の感想である。

【生徒の感想】

・自分が解いた方法とは別の解法もたくさんあって、なるほどと思うことが多かった。

・他の人と意見を交換することでより理解を深めることができました。

・学校の授業では数学を分野ごとに勉強しているので、その概念に縛られていたが、今まで習ったことが最終的にいろいろなことに使えるのがすごい。

・数え上げは考え方を少し工夫するだけで計算がすごく簡単になって感動しました。

・定理を知っていても、どう使うかが見えてこないと全然意味がないと思いました。どう使うかが大切だと思いました。

・数学オリンピックの問題は難しいと思ってやったことはなかったが、自力で解けたものがあってうれしかった。これを機会にもっと挑戦してみたい。

【SSH】2年理型講演会

SSH 2年理型講演会

平成28年11月5日(土)

本校 第一体育館

2年理型生徒

(1) 講師 「海洋生物と進化 ~ナメクジウオと海~」 |  窪川先生 窪川先生 岡先生 岡先生 神喰先生 神喰先生 講演終了後も個別に相談する生徒が しばらく絶えませんでした。 |

自由記述を見てみると、進路のことに関することについての記述が多く、物理選択者にとっても参考になるようであった。

【生徒の感想】

・理系の研究のことだけでなく、社会に出てから働くことについても講演していただけて、物理選択の自分にとってとてもためになる講演だった。

・学生時代に物理を学んでいたにもかかわらず、最終的に生物の研究をしている事に驚いたが、自分も物理選択なので今回は楽しく聴くことができた。

・将来の自分について考え直すいい機会になった。自分はまだ好きなことも特性も見つかっていないので、これから様々な分野に触れて探したい。

・陸の生物と海の生物の嗅覚細胞が異なるということを初めて知りました。

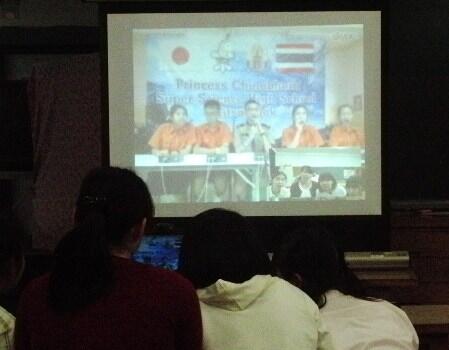

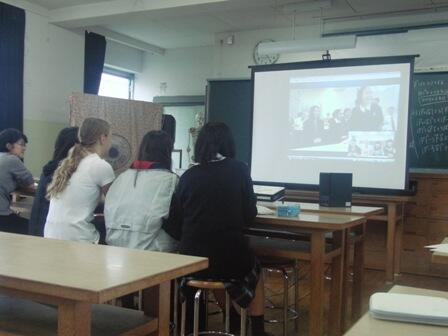

【SSH】Skype交流

Skype交流

平成28年11月4日(金)

生物講義室

2年SSクラス希望者、1年希望者

|    |

参加者は少数であったが、その分事前に何度か準備期間を持って原稿の準備や質疑応答のシミュレーションをすることができた。

特にSSクラス生徒3名が、自分の研究について英語で説明することができ、まだまだ不十分ながらも有意義なやり取りができた。

また、2年生の国際交流部生徒は、以前タイを訪問していたため、その経験を共有することができた。

【生徒の感想】

・自分の言いたいことを説明することの難しさも感じたが、言いたいことが伝わるのがこんなにも嬉しいことなのだと気づいた。

・タイの高校生の積極的に質問する姿勢が素晴らしいと思い、自分も見習いたいと思った。

・自分の研究について、質問や感想を言ってもらえたことが嬉しかった。タイの高校生の研究についてももっと聞いてみたい。

・スカイプがなかなかつながらないというハプニングもあったが、短い時間ながら充実した会話ができた。

・海外の学生と初めて英語で話し、本当に通じたことに感動した。

・会話する楽しさや達成感を感じた。お互いの考えが同じだったり違ったりすることがとても面白かった。

・準備段階で話すことを考えたりする中で、新しく覚えたこともあってよい経験となった。失敗もあったが、今後の糧にしたい。

【SSH】宇女高SSH通信2016V0l.4を掲載しました

【SSH】2年文型講演会

SSH 2年文型講演会

平成28年10月22日(土)

本校 明鏡寮ホール

2年文型生徒

(1) 講師 「自然科学との関わり方」 |   |

昨年度に実施し好評であったので、今年度もほぼ同様の内容で実施していただいた。

実施会場を昨年度は体育館で実施したのを今年度は明鏡寮ホールでの実施となった。

アンケートの結果は、ほぼすべての項目で昨年度より良好な回答が多かった。

文型の生徒だけに進路の参考になった生徒はほかの項目に比べると少ないが、それでも過半数の生徒は参考になったとしている。

文型の職業でも自然科学的な考えが必要な場面もあるということを認識してくれれば、こちらの意図するところである。

【生徒の感想】

・なぜ理科を学ぶのかという問いに対しての答えとして、政治的、歴史的な観点が関わっているということを学び

改めて理科という教科を見つめ直すきっかけになった。

・自分の進路と理科とをかんがえると離れた存在に思いがちだが、今回のテーマの地震といった自然科学は

生活と密接に関わっているため、身近なものに感じられた。

・地球環境に対する考え方について深く知ることができ、科学的に客観的に考えることの重要性を改めて強く感じた。

また、地震のことをよく知って、日頃から地震に備えていかなければいけないと感じた。

科学リテラシーが必要であるということがわかった。

【SSH】出前授業Ⅱ

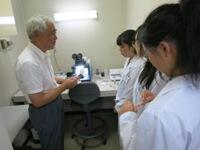

出前授業Ⅱ

平成28年10月19日(水)

本校 物理講義室、生物実験室、明鏡寮ホール

希望者

| ||||||

【工学】 「機械工学 × スクーターの開発」 本田技術研究所 二輪R&Dセンター 畠井 文子 氏 自動二輪車(スクーター)の開発における機械工学の関わりについて話を聞いた。 材料力学は部材の変形量、強さの評価を対象とする学問であること、自動車エンジニアの仕事、 進路や職業選択の観点について学んだ。 |  | |||||

| | ||||||

| 【農学】 「小さくても実はスゴい!ミジンコの環境適応能力」 宇都宮大学 バイオサイエンス教育研究センター 准教授 宮川 一志 氏 ミジンコの持つ環境適応能力について講義と観察で学んだ。 顕微鏡を使いミジンコの餌の食べ方、血液の流れ方などについて細かく観察。 小さなミジンコの持つ大きな散在能力に驚き、生命の持つ力について考えさせられた。 |  | |||||

| | ||||||

| 【医学】「先輩が語る女医のJoy!?」 東京女子医科大学 東医療センター 病院長 上野惠子 氏 女性が手に職をもつことの意義、職業観、子育てとの両立、部下との関わり方など、 広く人間の生き方についての話を聞いた。 周囲の人達の応援団になること、同僚や部下ひいては家族を愛することについて考えさせられた。 |  | |||||

希望者を対象としているため、参加生徒の意識は高いことが、アンケート結果から窺い知れた。

それぞれの分野において、興味関心の向上や進路の参考につながったと思われる。

以下は生徒の感想である。

【生徒の感想】

(農学)説明だけでなく、実際にミジンコを観察しながらの講義だったので、ミジンコの構造や生態についてがよく理解できました。

(農学)獣医学志望なので、研究の楽しさを感じた。ミジンコは小さい生物だけど、化学物質の影響などミジンコを通して学ぶこともあるのだと感じた。

(工学)工学部の中にも様々な学科の種類があることがわかったので、もっと知りたいと思った。

(工学)企業に勤めている方のお話を聞く機会はなかなかないので、とても新鮮だった。

活躍している理系の女性の話を聞いて、将来の仕事への不安が軽くなりました。

(医学)成功したことも失敗したことも次につながっていて、いろいろな経験をすることは大切だとわかった。

(医学)1人の女性として人に応援されるような立場でありたいと感じた。

【SSH】1学年講演会

SSH 1学年講演会

平成28年10月14日(金)

本校 第一体育館

1年生 及び 希望保護者

(1) 講師 「大学教授からの進路選択アドバイス」 |    |

アンケートの結果は「参加して良かった」が98.5%を初め、例年通り良好な結果であった。

昨年は、放送機器の不具合もあったせいもあり、若干厳しめの評価があったが、

今年は問題なく実施できたため、元の高い評価に持ち直した。

講義の内容も重要であるが、講義を聴く環境もアンケート結果には反映されるようである。

人数の関係で、生徒は体育館で床に座っての実施としているが、もっと整った環境で実施すると、さらに良い結果になるかもしれない。

【生徒の感想】

・今まで疑問に思っていなかったことでも、言われてみると不思議だと思うことが、けっこうありました。

何気ないことでも少し考えたりすると不思議なことが見えてくるのかなと思いました。

色々なことに注意を払って考えていくようにしたいです。

・規則にも理由がある。今まで私は規則を疑問に感じず、何も考えずに守っていた。

研究をするにあたってはグレーゾーンやチャレンジする精神が必要だと知ったので何事も疑問を常に抱いていこうと思った。

・自分には明確な夢がまだ無いが、自分の得意分野や楽しく探求精神を持って取り組めそうなことに挑戦してみたいという気持ちが深まった。

自分が将来望む未来を描くために、辛いことがあっても頑張り続けたいと思えた。

【SSH】サイエンスダイアログ

サイエンスダイアログ

平成28年10月17日(月)

本校 社数室、明鏡寮ホール、生物室、教室

1年生

| ||||||

【物理学】「見えない世界への旅ーーマイクロ、ナノを覗く」 理化学研究所 Maria Vanessa C. Balois博士(フィリピン) ナノサイズの物質の物理的、科学的特性をラマン分光器(Raman spectroscope)を使って解明する。 |  | |||||

| | ||||||

| 【医学】 「腎不全と心臓病」 東京大学医学部付属病院 Suang Suang Koid 博士(マレーシア) 同行者:下澤達雄 先生 心臓と腎臓の緊密な機能的関連性と臨床における現状。 |  | |||||

| | ||||||

| 【生物学】「遺伝子操作による干ばつに強い作物の開発」 東大大学院総合文化研究科 Saumya Awasti 博士 品種改良の現状と課題。 イギリスでの客員研究生時代、結婚、子育てと研究の両立など生徒の興味を引く話題があった。 |  | |||||

| | ||||||

| 【化学】「対称性と物質の生成」 東京工業大学科学技術創成研究院 Aude Bouchet 博士(フランス) 同行者:今野裕貴 先生 アミノ酸イオンクラスターにおけるキラル分子認識の研究。 |  | |||||

4講座とも女性の講師で女性研究者をめざす生徒にとっては大変参考になるお話だった。

1年生は、生物と物理は履修しているものの、化学の知識はほとんど無い中で講義をしていただいた。

図表や実物モデルで分かりやすく説明していただいたものの、難しく感じた生徒はいたようである。

いくつかの講義で実施された実験は一様に好評であった。

英語については「予想外に理解できてうれしかった。」と「理解できず、英語の大切さを痛感した。」があったが、

いずれにせよ今後の取り組みに活かされるものと期待できる。

【生徒の感想】

(物理)・英語なので全くわからないかと思ったが、意外と理解できた。実際にやってもらったものも(実験?)楽しくて、より理解が深められた。

・難しい単語は「~に似ている」などと具体例を出して説明してくれたのでよくわかった。

・先生が明るかった。

(医学)・医学についてだけでなく英語も同時に学べた。参加型(グループワーク)なのが良かった。

・人によって臓器にも個性があって、同じ病気でも一様にならないことがわかった。

・実際の写真を見ての診断体験が興味深かった。医学への意欲が増した。

(生物) ・専門的な単語が多く難しかったが、図がわかりやすく理解できた。

・女性の研究者のお話が参考になった。

・干ばつに強く、かつおいしいお米を作るロマンを感じた。

・作物生産(?)は大切な仕事だとわかった。英語をもっと勉強しなければと思った。

(化学)・実験や模型でわかりやすかった。

・専門的な化学知識を学ぶとともに英語の聞き取り力や単語力が鍛えられた。

・これから化学を学習する上での関心が高まった。

・エナンチオーマーという鏡面関係がとても興味深かった。偏光性は難しかった。

【SSH】理数系卒業生 キャリアプランについて講演会

理数系卒業生 キャリアプランについて講演会

平成28年9月14日(水)

本校 明鏡寮ホール

希望者41名

【講師の所属】 |    |

1年生中心の参加であったが、進路のことで考えている3年生も多数の参加があった。

説明した卒業生は、SSクラスの出身なのでパワーポイント等を使ってプレゼンすることには長けており、興味深い話をしてくれた。

そのお陰もあり、内容を理解して興味関心が向上し、進路の参考になった生徒が多かったようである。

以下は、在校生の記述である。

【生徒の感想】

・勉強をすることの大切さがわかった。

SSHで得られる経験はとても大きなものだと知ることができ前よりも興味がわいた。

・1,2年の時にも参加しておけばよかった。先輩方のプレゼンや話の内容から感じられる人間性が素晴らしかった。

・様々な学部の先輩の話を聞くことができ、自分の希望している学部以外にも興味を持つことができた。

・SSクラスに入ればよかったと少し思いましたが、通常理型クラスでも多くのプログラムがあり経験を積めるので、それを生かしていきたいと思いました。

【SSH】科学英語ディベート講座

科学英語ディベート講座

平成28年6月11日(土)

本校 明鏡寮ホール

(1) 講師

(3) 論題 1. A robot dog is better than a real dog. |   |

初心者にはかなりハードルの高いものであったが協力しながら実践ゲームをすることができた。経験には差があったが自分の考えを発表したり、相手に反論したりと、メモや単語リストを頼りに有効に時間を使うことができた。

今年は新たに、足利高校の生徒の参加があり、裾野が広がった。初めは緊張していたが、チーム内で協力することで負荷が軽減され、2ラウンド目は余裕が見られた。普段は馴染みのないロボット犬や自動運転車に関するテーマを考えるよい機会となったようだ。

本校は1年生のみ13名の参加があり、実施後のアンケートにおいては極めて満足度の高い結果となった。参加者のほとんどは英会話部の生徒であったが、更に興味関心が深まったと答える生徒が多く、進路選択の参考になったと考えているようだ。

また、自由記述欄には、「即興型は考える時間が少なくて大変だが、チームで協力して取り組めるので楽しい」との意見も多く、協同学習の実践にもつながるのではないかと思う。

今後の課題としては、裾野をどれだけ広げられるか、ディベートの楽しさを多くの人に知ってもらえるような取り組みを考えたい。

大学実験講座

大学実験講座

平成28年8月24日(火)

宇都宮大学教育学部

2年生希望者

| ||||||

【物理学】 「身の回りの色のしくみ」 | ||||||

【化学】 「液体の金属、水銀の科学」 | ||||||

【生物学】 「魚の染色体の観察」 タイリクバラタナゴにコルヒチンを注射し、細胞分裂中期で分裂を停止させた。解剖し腎臓を取り出し、処理を行い染色体標本を作製し、観察した。染色体、魚類の体のつくりなどを学んだ。 | ||||||

| | ||||||

| 【地学】 「珪藻観察からみる地質学」 宇都宮大学教育学部 松井誠一郎氏 示相化石、示準化石について説明を受けた後、鶴田沼と塩原湖成層の堆積物の含まれる珪藻化石のプレパラートを作成し観察した。珪藻の種類による採取した場所の環境の違いについて学んだ。 |  | |||||

宇都宮大学のGSC事業と連携して実施している。移動にバスも用意していただき、生徒にとって参加しやすい環境になった。結果、参加する生徒が例年より1.8倍程度に増えたが、アンケートの結果、理解度や興味関心は例年通り良好な結果になっている。

【生徒の感想】

・物理と聞くと複雑な計算などあまり好かれないイメージがあるが、身の回りの現象と結びつけることで自分の中に疑問が生まれ、より知りたいという意欲が芽生えるいいきっかけになった。

・金属が温度が低いほど電流が流れやすいということを聞いたときは予想と違い驚いた。また、水銀を使って真空を作る実験を実際に見て昔の人のすごさがわかった

・生きている魚から細胞を取り出し、処理をし標本にするまでの過程を体験することとと、授業で学んだ内容が結びついてより理解が深まった。染色体のことだけでなく、染色体の研究の歴史や方法を学ぶことができとてもためになった。

・生きている魚から細胞を取り出し、標本として処理する過程を見ることで授業で学んだ内容をより深く理解することができた。

【SSH】SSH指定女子校研究交流会1

SSH指定女子高校研究交流会

平成28年8月23日(火)

お茶の水女子大学

群馬県立前橋女子高等学校

(1) 日程 1.開会行事 |    |

大学の先生、学生、他校の生徒など、様々な立場からの貴重な話を聞くことができ、有意義な交流会となったようである。

【生徒の感想】

・大学生や他校生と話すことができ、視野を広げることができてよかった。

・学ぶだけでなく考えることが重要であることが分かった。

・相対論と素粒子論の結びつきを知れて研究への関連づけの参考になった。

・普段はあまり使うことができない双眼実体顕微鏡をたくさん使うことができ、使い方を学べてよかった。

・他校生との交流によって視野が広がるとともに、自分の研究テーマについても説明することで整理することができた。

・大学生や大学院生から生の声を聞くことができてよかった。

・情報の整理の方法・条件分けの方法など、学校では教わらないことを学習することができ、実験でも生かすことができると思った。

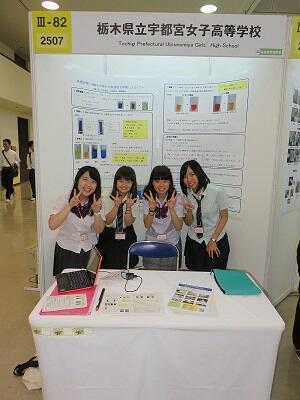

【SSH】SSH生徒研究発表会(神戸)

平成28年度SSH生徒研究発表会 (神戸)

平成27年8月10日(水)、11日(木)

神戸国際展示場

3年生(SSクラス) 4名(ポスター発表)

(1) 日程 8月10日(水) |     |

参加したのは、発表者3年生4名、見学者2年生10名で、いずれもSSクラスの生徒で、研究に対する意識が高い生徒なので、興味関心等を向上させるのに大きな効果があったことが、アンケートその他から伺うことができる。

発表者は、それなりに準備をして発表会に臨んでいたが、聞く側からするともっと様々な疑問点が上がることが分かった。

見学者は、1年後に発表するのにイメージを大分わかせることができた。

【生徒の感想】

・【発表者】質問対策をして発表会に臨んだが、用意した以上の質問が飛んできていろいろな角度から自分たちの発表を見つめ直すいい機会になった。

・【発表者】自分たちの発表を専門の方たちに聞いてもらったことで、3月の本発表よりも活発な質問をしてもらえたのでやりがいがあった。

・【見学者】常に「なぜ」という気持ちを忘れずにいることの大切さを実感した。

先輩の発表もわかりやすく、また実験での工夫の仕方も学ぶことができたので、自分たちの研究にも生かしたい

・【見学者】どれもハイレベルでわからないことも多かったが、とても面白かった。発表会でしか学べないことも多く学べたのでこれから生かしていきたい。

【SSH】ウィルス学体験講座

ウィルス学体験講座

平成28年8月5日(金) 13:00~17:45

獨協医科大学病院

2年生希望者

|    |

・将来的になりたいものに近いことを体験することができ、感動した。

・2日間とても充実していてとにかく楽しかった。前より生物が好きになった。

・将来就きたい仕事のことが少し分かった。将来につながった。

・高校にはない機械(電子顕微鏡等)にたくさん触れることができた。実験方法も高校より精度が高い方法を体験できた。

・指導して下さった先生が皆丁寧に説明して下さったので、分かりやすく楽しくできた。

【SSH】第6回 高校生バイオサミット in 鶴岡(山形)

第6回高校生バイオサミット

平成28年7月31日(日)~8月2日(火)

鶴岡メタボロームキャンパス(山形)

3年生SSクラス 4名

|     |

成果発表部門 決勝出場 優秀賞 「イチゴは多数決を理解するのか」

成果発表部門 決勝出場 「ミジンコを用いた毒性試験」

【SSH】夏季宿泊研修(生物)

夏季宿泊研修(生物)

平成28年7月27日(水)、28日(木)、29日(金)

お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター 館山臨海実験所(千葉県館山市)

2年生SSクラス 生物選択者

(1) 指導者 |    |

【生徒の感想】

・全ての実習が興味深く本当に充実した楽しい3日間だった。SSクラスに入って本当に良かったと思った。

・なかなかではできない貴重な実習、体験ができ、普段見ることのできない動物を見られてとても良かった。

・資料集でしか見たことのないウニの受精、発生の過程が分かり、感動した。

・船でプランクトンや海の底にいる生物を採集したのがとても楽しかった。船は気持ちが良かった。

・潮の引きが少なく磯採集が少ししかできなかったが、それでも自分でヤドカリを採集したりして楽しかった。

・夜の海でウミホタルがたくさん採集できて良かった。ウミホタルがとても美しかった。

・海藻の種類を学んでからびクロマトグラフィーで確認実験をしたことにより、種類の違いがよく分かった。

・皆と協力して実習を行うことでクラスの皆と更に仲良くなれて良かった。

【SSH】夏季宿泊研修(物理)

夏季宿泊研修(物理)

平成28年7月28日(木)、29日(金)

日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

2年生SSクラス 物理選択者

(1) 日程・実施内容 |     |

【研修実施後の生徒アンケートの結果】

・「内容が理解できたか」との問いに対しては、「そうである」が最も多く60.0%であった。

物理の授業で、まだ学習していない原子核や素粒子に関する内容が主であったが、説明が分かり易く実際の装置など見ることができたため、理解しやすかったためと考えられる。

・「興味・関心が向上したか」との問いに対しては、「そうである」と回答した生徒が最も多く80.0%であり、生徒の知的好奇心を大いに刺激する内容であったと考えられる。

・「進路の参考になったか」との問いに対しては、「そうである」の65.0%と、「どちらかといえばそうである」の35.0%を合わせると100%であり、多くの生徒が進路選択の参考になったと回答している。

・「参加してよかったか」との問いに対しては、「そうである」が最も多く95.0%で、ほとんどの生徒にとって満足度の高い研修であったと考えられる。

宇女高SSH通信2016V0l.3を掲載しました。

出前授業

SSH 出前講座 Ⅰ

平成28年6月15日(水)

本校(物理講義室・化学講義室・視聴覚室)

1年生・2年生希望者

| ||||||

【物理学】 「世の中に役立つバブルな話」 (1)泡の種類と運動の違い | ||||||

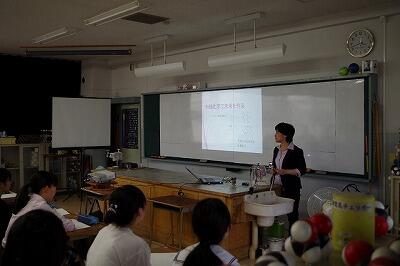

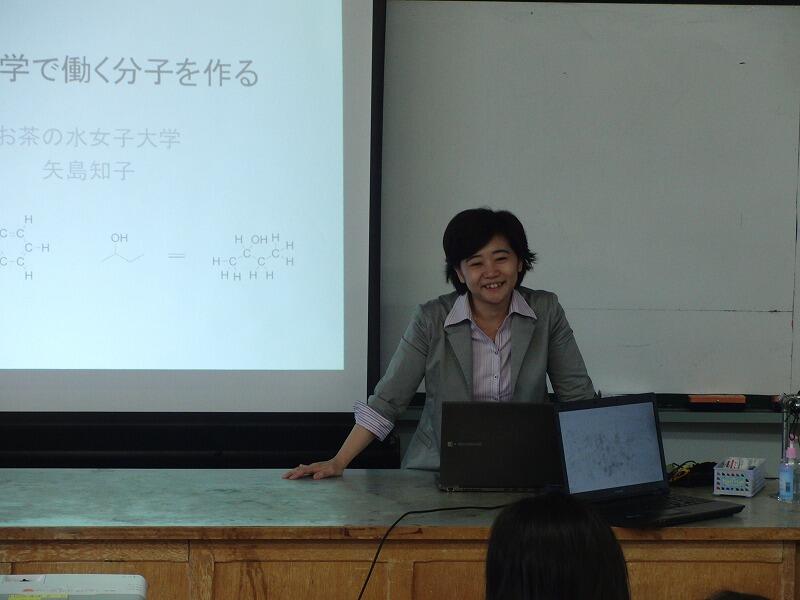

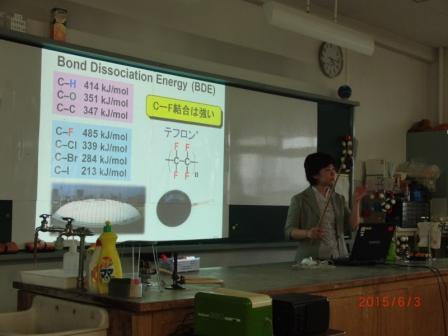

【化学】 「有機化学で働く分子を作る」 准教授 矢島知子氏 | ||||||

【生物学】 「味と香りの話」 准教授 近藤るみ氏 | ||||||

【講演について】 アンケートのほとんどの項目で良好な結果となっている。「内容が理解できたか」の質問に対しての回答が、「どちらかといえばそうではない」の答えが他の質問項目に比べて多くなっている。これは、物理の授業で、1年生に加えて2年生も20名ほど聴講に来ていたので、内容の難易度を少し上げていただいたことによるものと思われる。ただ、参加した1年生は「参加してよかった」と全員が回答しており、良い刺激になったと思われる。 | ||||||

宇女高SSH通信2016V0l.2を掲載しました。

宇女高SSH通信2016V0l.1を掲載しました。

新SSクラス春季宿泊研修を実施しました。

新SSクラス 春季宿泊研修

平成28年3月28日(月)、29日(木)

1日目:海洋研究開発機構本部

新2年生SSクラス

(1) 日程・実施内容 |     |

講演会・研修ともに参加して良かった生徒が多く、生徒としては満足できる研修であったと考えられる。

講演会の内容に関しては、専門的で1年生には難しい部分もあったため、理解するのが難しい部分もあったが、質問等も活発であり満足度は高かった。

地学の授業を実施していないこともあり、地学分野について学習する良い機会であり、女性研究者としての働き方について具体的に考えることができた。

【生徒の感想】

・海洋開発研究機構では女性研究者から最先端の海洋研究を間近で見ることができ、地学分野に興味を持つきっかけになった。

・「ちきゅう」の船内では毎週避難訓練が実施されたり、計器や機械は必ず二つ同じものがあるなど、危機対策のしくみに驚いた。

・科学未来館では2030年の世界を想像しながら、様々な立場で科学技術を見たりを体験することで、科学の重要性と面白さをあらためて感じることができた。

・今まで話したことのなかったラスメイトとの親睦が図れ、友達になれた。

SSH指定女子高校 課題研究発表会に参加しました。

平成27年度 SSH指定女子校 課題研究発表会

平成28年3月25日(金)

お茶の水女子大学

埼玉県立浦和第一女子高等学校

(1) 日程 1.開会行事 |     |

宇女高SSH通信2015V0l.9を掲載しました

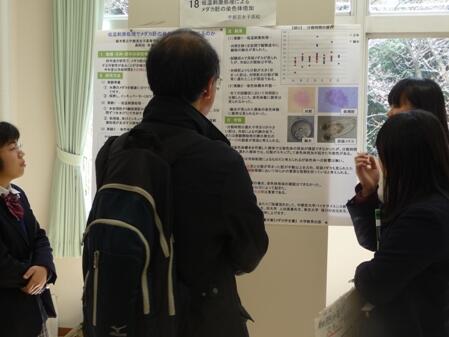

SSH生徒研究発表会を開催しました

平成27年度 SSH生徒研究発表会

平成28年3月18日(金)

栃木県教育会館 大ホール

発表者:SSクラス42名

9:30 開会行事

|     |

宇女高SSH通信2015V0l.8.pdf

平成27年度 SSH生徒研究中間発表会

平成27年度 SSH生徒研究中間発表会

平成28年1月14日(木)

本校 視聴覚室

発表者:SSクラス42名

9:20 開会行事

|     |

他の研究発表を聞くことで得ることも多かったことが伺える。本発表に向けて継続研究を進めていく意欲を高めた生徒が増えた。

【生徒の感想】

・本発表までの具体的な課題や大学の先生と交流したことで新たな研究の方針が見つかった。

・本発表までに知りたいことや、やらなければならないことは沢山あるので終わったと思わずに研究を進めていきたい。

・実際にステージに立ったり教授から本当にありがたいアドバイスがもらえたりしてとてもためになった。

宇女高SSH通信2015V0l.7.pdfを掲載しました。

SSH企業見学会

SSH企業見学会

平成27年12月4日(金)

富士重工業株式会社宇都宮製作所(本工場、南工場)

1.2年希望者

|    |

生徒のアンケートによると、「興味関心が向上したか」との問いに対し、85%が「そうである」と回答し、残り15%は「どちらかといえばそうである」と回答した。また、「進路の参考になったか」との問いに対しては、96%が「そうである」、4%が「どちらかといえばそうである」と回答した。このことから、生徒の知的好奇心を満足させる内容であり、さらに進路意識の向上にも寄与があったと考えられる。

【生徒の感想】

・普段みることのできない場所や構造を説明付きで見ることができとても良い体験になった。

・ドラマや映画の中でみたヘリコプターを間近で見ることができてうれしかった。想像していたよりも大きくて驚いた。

・技術系(理系)と事務系(文系)の方々が協力して仕事が成り立っていることが分かり良かったです。

・女性社員皆さんの話もとてもおもしろく、進路選択のためになりました。

・技術系(理系)と事務系(文系)の方々が協力して仕事が成り立っていることが分かり良かったです。

・飛行機についての知識が全くなくても理解できるように、実習も交えて説明していただきありがとうございました。

・1回参加してみて、飛行機について興味がわいてきました。実際に材料を見たり、触ったり、紙飛行機を作ったりできて良い経験になりました。

宇女高SSH通信2015V0l.6を掲載しました。

小学生のための科学実験講座

小学生のための科学実験講座

平成27年11月15日(日)

宇都宮市立西原小学校

受講者:小学生約100名

| 【水分子ストラップをつくろう】 【クリップモーターをつくろう】  【葉脈標本をつくってみよう】  |

【アンケート結果より】

・受講者(小学生)対象のアンケートによると、「今回の内容は楽しかったか」との問いに対して、「とても楽しかった」が83%、「楽しかった」が17%と回答し、

小学生の満足度は非常に高かった。

・指導者(本校生)対象のアンケートによると、「小学生に適切な説明や援助ができたか」の問いに対して、「そうである」が55%(11人)、

「どちらかといえばそうである」が40%(8人)、「どちらかといえばそうではない」が5%(1人)、「そうではない」が0%(0人)であった。

また、「興味関心が向上したか」との問いに対して、71%が「そうである」と回答した。

【総括】

・受講者である小学生の満足度は、まずまずであった。

指導者である本校生の多くは、実験等に関する知識不足や、相手に伝える難しさを感じたものの、科学に対する興味関心を高めたり、

プレゼンテーション力やコミュニケーション力を向上させたりする効果が十分あったと考えられる。

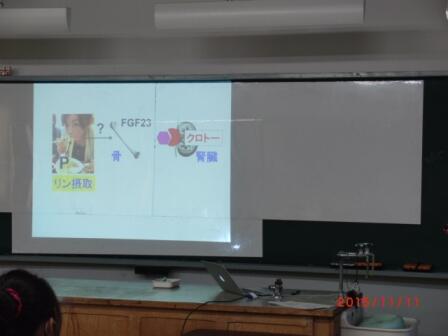

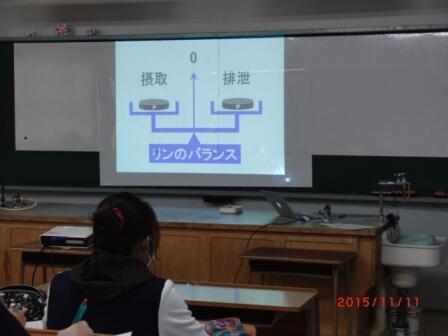

出前授業Ⅲ(医学)

出前授業Ⅲ(医学)

平成27年11月11日(水)

本校 化学講義室

希望者

(1) 講師 「アンチ・エイジングを科学する」 |    |

研究そのものは難しい内容にもかかわらず、簡単に説明をしていただいたため、一年生でも内容が理解できている。

また、講義後半の科学的な考え方については、文系の場合や落語やお笑いなど生徒にとって身近なところでも活用を例に説明があり、生徒の心に響いていた。

また、文学や芸術などの重要性についてもお話があり、生徒たちには新たな気づきがあったようである。

【生徒の感想】

・研究をするにあたっての忍耐力の必要性、豊富な経験値の研究成果への影響力を改めて実感した。

・腎臓について様々なことが分かりとても勉強になった。

また、科学思考は文系にも必要で、忍耐力がいるので、これから諦めずに色々なことに取り組みたいと思った。

・研究の話のみならず、キャリアや考え方、国際人についてお話しいただきとてもいい経験になった。

・大好きな本の影響や興味があることへの探求心が人生を変えるんだと感じました。

まだ進路は決まっていないことが多くて特別に何かやりたいという目標があるわけではないので、これから頑張ろうと思った。

・自分の好きなことを見つけ、続ける大切さがよく分かった。

・1つの真理を導き出すのに仮説と検証など諦めずに続けることが大切なのだと学んだ。

私も忍耐をつけ、生涯をかけて興味を持ちうちこめる研究を見つけていきたい。

また、高校生のうちに「美しい」ものに触れ、感性を磨いていきたい。

SSH 2年文型講演会

SSH 2年文理型講演会

平成27年11月7日(土)

本校 第一体育館

2年文型生徒

(1) 講師 「自然科学との関わり方」 |    |

第1部では、事前に本校2年生を対象に意識調査をしその結果を分析しての講義だったので、うなずきながら聞いている生徒もいるぐらいで、

多くの生徒が興味を持って聞いていた。

第2部は、文型の生徒にも理解しやすい歴史からのアプローチを含めての講義であった。

【生徒の感想】

・社会の変化に応じて、私たちも理科を学ぶ必要が出てきて、知識として知っておくのも現代では大切だということが分かった。

今まで自然環境や科学について、文型だからと興味を示していなかったが、これからは関係の本やテレビを見たいと思った。

・理科に対して、理系生徒の方が文系生徒よりも難しいと思っているにも関わらず、理系の方が文系の倍近い人数が

理科を好きだと思っているということが興味深かった。

・断層の大きさでマグニチュードが決まること、弓なりな島の形にはちゃんと理由があること、マグマはプレートの一部が融けて出来ること、等が分かった。

文系女子にも理科が必要である例として、地震が挙がっていたが、もっと例を示してほしいと思った。

SSH 2年理型講演会

SSH 2年理型講演会

平成27年10月24日(土)

本校 第一体育館

2年理型生徒 及び 希望保護者

(1) 講師 「海洋生物と進化 ~ナメクジウオと海~」 |     |

今年はTAとして翻訳の仕事をされている方に同行していただき講義をしていただいたこともあったので、「進路の参考になった」と感じる生徒が、例年より多くなっている。

【生徒の感想】

・ある生物の研究でもその生物だけを研究するのではなく、ほかの生物と比較したりと、色々な アプローチの仕方が

あることが分かった。研究は大変だけど、楽しそうだと思い、大学が楽しみになった。

・「気付いたときが始まり」という言葉が印象に残った。

1つのことに対して色々なアプローチの仕方があると聞いて、大学へ行ってからもまた道は沢山あるのだなと思った。

・人間に似ていない生物で全く関係のなさそうな生物を調べていくことで、人間の祖先について知ることができるのは

おもしろいことだと思った。

・物質の本質を見ることが大切だと学んだ。女性の研究者になりたいという思いが強くなった。

好きなことをとことん追求してみることが研究の第一歩だと思った。

SSH 1学年講演会

SSH 1学年講演会

平成27年10月22日(木)

本校 第二体育館

1年生徒 及び 希望保護者

(1) 講師 「大学教授からの進路選択アドバイス」 |    |

興味を引き出していただき、生徒は生き生きと聞いている。

以下は、生徒の感想である。

【生徒の感想】

・自家不和合性の仕組みを解明したのは、とても素晴らしいことだと思った。

文理選択でどちらをとるかをはっきりと決まっていないので、やりたいこと出来そうなことを考えて正しい選択をしたい。

・私は文系志望で、農学は無関係と思っていた。

今回の講話を聴いて農学は単なる生物学だけではなく他の学問にも必要なものがたくさん入っているということを感じた。

・大学受験に向けて高校生のうちに何をすべきか、何ができるのかということを学べたので良い経験になった。

自分がやりたい学問は決まっているので、大学の適切な決定や勉強をたくさんしていきたい。

・植物の受粉について詳しく、分かりやすい言葉で説明してくださったので、興味がわき、理解もできてとても面白かった。

宇女高SSH通信2015V0l.5を掲載しました。

SSH出前授業Ⅱ(工学)

SSH出前授業 Ⅱ(工学)

平成27年9月30日(水)

本校 化学講義室

1年、2年、3年希望者

「機械工学 × スクーターの開発」 株式会社 ホンダ技術研究所 二輪R&Dセンター 第3開発室 |    |

工学や自動車に興味を持つ女子高生は多くはないが、このような講義を聴くことで、確実に興味関心は高められているようである。

生徒にとって、勉強する意味や進路感において、得るところが多かった。

【生徒の感想】

・エンジニアの仕事はあまり興味がなく、自分とは縁のない職業だと思っていましたが、今回の話を聞いて自分の身近なところでエンジニアの仕事が役立っていることを知り、すごく興味が高まりました。

・断層二次モーメントなどの話がとても興味深かったです。大学で物理学などについて深く学べるんだと思いとてもわくわくしました。

・開発は自分が思っていたよりもたくさんのことを考え工夫しながら行っているんだともった。思っていたよりも楽しそうだなと感じた。資格がなくても大丈夫なのはびっくりした。

・工学系は男性が圧倒的に多いと思うが、女性としてのメリットもあるのだなと思った。

SSH卒業生との座談会

SSH卒業生との座談会

平成27年9月9日(水)

本校 化学準備室、化学実験室

希望者42名(1年22名、2年11名、3年9名)

【講師】 平成22年度卒業生(SSクラス第1期生) |

|

参加した生徒からは非常に満足であったことがアンケートから読み取れる。

【生徒の感想】

・大学の学生生活や進路について学ぶことができて良かった。

・医学を学ぶのとそれ以外(水産)を学ぶのとでは学生生活が全然違うことが分かりました。

・水産学部などあまりしらない学部の内容や大学でのリアルな体験を知ることができて良かった。

・SSHに入ると、問題点、足りない点は何か考えるようになったり、優先順位を決められるようになったことが生かされるということで、SSに興味が出た。

・自分の将来についてしっかり考えて受験に向けて今から勉強を頑張っていきたいと思った。

・病理に興味があったので、臨床検査について聞けて良かった。

・大学の授業や大学生活について知ることができてイメージがふくらんだ。

Skype交流

Skype交流

平成27年6月23日(火)、9月7日(月)、8日(火)

生物講義室

2年SSクラス希望者、1年希望者

■第2回 |    |

積極的にコミュニケーションをとろうとする姿勢はあるが、現在は毎回異なる生徒が参加しているため、継続的な交流が難しい。オーストラリアとは手紙による交流もスタートしたが、今後はより継続性のある交流をする工夫と、英語力の強化も必要である。

【生徒の感想】

・楽しく話せてよい経験になった。話そうと思ったことがうまく伝えられなかった。

・相手の話すことを聞き取ることが難しかった。

・とても難しかったが、お互いにわかり合えたときのうれしさを実感することができた。

・原稿を用意してそちらばかり見てしまった。

・直接会って話したいと思った。

・相手の国のことをもっと知りたいと思った。

・相手の話がわからないのが悔しかった。

・もっと準備をしっかりすればよかった。

・コミュニケーション力、判断力、計画力などいろいろ足りないところに気づいた。

・一方的に話して、相手の確認を怠ってしまった。

・もっと自分から積極的に話した方がよかった。

・ゆっくり話すことが大切。文法を気にしすぎて黙ってしまった。

※十分な準備ができず、思ったように話すこともできなかったと悔いが残る一方で、貴重な体験をしたので、次はもっとしっかりやりたいとか、もっと多く交流したいという意欲やモチベーションを高めた生徒が多かった。

日本生物学オリンピック2015本選(広島大会)

日本生物学オリンピック2015本選

平成27年8月20日(木)~23日(日)

広島大学 総合科学部

3年生 1名 |

7月に行われた日本生物学オリンピック予選において優秀な成績を収め、本校より1名が広島大学で行われた全国大会に出場した。

SSH指定女子高校研究交流会

SSH指定女子校研究交流会

平成27年8月11日(火)

お茶の水女子大学

群馬県立前橋女子高等学校

(1) 日程 1.開会行事 |  |

大学の先生、学生、他校の生徒など、様々な立場からの貴重な話を聞くことができ、有意義な交流会となった。

【生徒の感想】

・他校のSSHの研究内容について情報交換ができ、新しい考えや参考になることをたくさん知ることができよかった。

・現役の大学生や院生に直接質問できたことが良かった。

・准教授の講演や大学院生による講義では、発表方法がとても参考になった。

・これから線形代数学のテーマを決めるにあたり、数学はいろいろな分野に使えることがわかり参考になった。

・プログラミングの体験がとても楽しく進路の参考になった。

・大学院生に自分たちの研究のアドバイスをもらえてよかった。

・普段は交流ができない他の女子校の生徒と理系の勉強の話や学校生活の話などを聞くことができ楽しい時間が過ごせた。

・他県の女子校の生徒と話すことで研究に対するモチベーションが上がった。

・大学生から研究についての改善点や体験談を多く聞くことができてよかった。

・一浪した先輩、米国の高校から入学した先輩、他の大学から3年に編入した先輩など、いろいろな立場での話が聞けてよかった。

ウィルス学体験講座

ウィルス学体験講座

平成27年8月7日(金) 13:00~17:00

獨協医科大学病院

2年生希望者

|   |

【生徒の感想】

・電子顕微鏡で細胞小器官が見られて良かった。熟練の技で研究が進められることが分かった。

・ウイルスに関する興味が増し、理解が深まった。

・電子顕微鏡を覗かせてもらったり、高校ではできない実験などができ貴重な体験であった。

・先生方の体験談が興味深く、自分の進路を考えるうえで参考になった。

平成27年度生徒研究発表会(大阪)

平成27年度 SSH生徒研究発表会 (大阪)

平成27年8月5日(水)、6日(木)

インテックス大阪

3年生 2名(ポスター発表)

(1) 日程 8月5日(水) |   |

他校の工夫を凝らしたポスター発表やプレゼンテーションに触れ、刺激を受けるとともに、これからの研究を進める上で大いに参考になった。

【生徒の感想】

<生徒感想>

・どの学校の発表もすごく工夫されていて、自分が研究を進める上での参考になった。

・実験が仮説通りにいかなかったときの考察の立て方が参考になった。

・プレゼンテーションの方法、質問する際の着眼点など、参考になった。

・この研究が社会にどう役立つのかなどといった目的をはっきりさせることや、地道なことを繰り返し行って確実な結果を得ることの大切さなどを学んだ。

・専門用語が多くて理解しにくい研究もあったが、多くが関心のもてる内容であった。

・資料だけではよくわからない研究成果を動画で詳しく見せてくれる研究があり面白かった。

・ポスターを全文英語で書いて、発表も全て英語で行っている学校が何校かあり見習わないといけないと思った。

・身近なものを研究テーマにしている高校多かったので、自分たちで研究テーマを見つけられるようにしたい。

・ステージ発表に選ばれた研究は、選ばれるだけあって、どれもおもしろい研究であった。

・自分たちの研究を熟知しているためか、質疑応答にもスムーズに対応している発表が多く見習いたい。

・海外の学生もこの発表会に多く参加しており、世界では同年代の学生が非常に高いレベルで研究を行っていることを知り驚いた。

第5回高校生バイオサミット(山形)

第5回高校生バイオサミット

平成27年8月2日(日)~4日(火)

鶴岡メタボロームキャンパス(山形)

3年生SSクラス 4名

|    |

「成果発表部門」において、書類審査、二次審査を経て決勝出場グループに選出された。

中学生のための 科学英語ディベート講座

中学生のための科学英語ディベート講座

平成27年8月4日(火)

本校 教室

昨年に引き続き、県内各中学校に通学する生徒、教職員を対象に、本校英会話部の生徒と学ぶ英語ディベート体験講座を開催した。 (1) 演題 「 Summer is better than winter~夏の方が冬よりよい」 |   |

まず、部長からディベートのやり方等の説明をした後、本校1年生によるモデルディベートを行った。

身近で親しみやすいテーマであったため、中学生も理解できたようで熱心に見入っていた。

その後、グループに分かれて本校生のサポートを受けながら、準備を進め、体験ゲームを行った。

昨年同様、海外経験のない中学1年生の参加も少なくなかったが、どのグループも活発にディベートを行っていた。

全国的には、高校生が行うこと自体難しいと言われる英語ディベートを、「高校生が中学生に英語ディベートを教える」という

全国でも例のない挑戦的な試みを2年行ったが、科学ディベートセミナー等で自分たちが学んだことを還元でき大変有意義であった。

【講座を終えて】

ほぼ100%の本校生が、「やってよかった」「次回も(指導に)参加したい」という結果であった。当日のセミナーの盛り上がりの様子からしても十分納得できる結果であった。

また、思ったように指導内容が伝えられないことに対する反省等も見られ、生徒達も意識を更に一段階上げることができたように思う。

本セミナーは、高校生が学ぶのでさえ困難と言われる英語ディベートを、「果たして高校生が中学生に教えることが可能なのか」ということに対する一つの挑戦でもあり、

また、科学英語ディベートセミナー等を通して何年間か学んできたことの地域や縦を意識した中学生への還元活動でもあったわけだが、

2年間行ってみてそれが可能であったこと、また中学生のアンケートの結果に見られるように100%近い満足度であったこと等を見て、

当初の目的が十二分に達成されたことが確認できて大変嬉しく思う。

本セミナーは今回を持って一つの区切りとし、また機会を見て新たな企画に挑戦してみたい。

夏季宿泊研修(生物)

夏季宿泊研修(生物)

平成27年7月28日(火)、29日(水)、30日(木)

お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター 館山臨海実験所(千葉県館山市)

2年生SSクラス 生物選択者

(1) 指導者 |    |

【生徒の感想】

・あまり海洋生物には興味がなかったが、いろいろな生物がいることを知り、海洋生物の面白さに気づいた。

・海なし県ではできない貴重な実習、体験ができ、有意義な研修であった。

・ウニの受精、発生の規則性が分かり興味深かった。自分の観察しているシャレーでウニが発生していくことに感動した。

・長い時間をかけじっくりと観察や実験に取り組むことができた濃厚で充実した3日間だった。

・磯採集ではたくさんの生物を見て種を同定することができたので、生物学について更にもっと知りたいと思った。

・海に住む生物の分類の細かさを初めて知った。

・夜の海でウミホタル採集がうまくいかなくて残念だったが、磯採集は楽しかった。

・クロマトグラフィーを初めて行い、海藻の見分け方を学ぶことができて良かった。

夏季宿泊研修(物理)

夏季宿泊研修(物理)

平成27年7月28日(火)、29日(水)

日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

2年生SSクラス 物理選択者

(1) 日程・実施内容 |     |

【研修実施後の生徒アンケートの結果】

・「内容が理解できたか」との問いに対しては、「どちらかといえばそうである」が最も多く60.0%で、「そうである」の30.0%を上回っている。

また、10.%が「そうではない」または「どちらかといえばそうでない」と回答した。原子核や素粒子に関する内容が主であったが、

これらの分野は物理の授業で、まだ学習していないため、基礎知識がやや不足していたものと考えられる。

・「興味・関心が向上したか」との問いに対しては、「そうである」と回答した生徒が最も多く70.0%であり、

生徒の知的好奇心を大いに刺激する内容であったと考えられる。

・「進路の参考になったか」との問いに対しては、「そうである」の50.0%と、「どちらかといえばそうである」の40.0%を合わせると90.0%であり、

多くの生徒が進路選択の参考になったと回答している。

・「参加してよかったか」との問いに対しては、「そうである」が最も多く90.0%で、大部分の生徒にとって満足度の高い研修であったと考えられる。

科学英語ディベート講座

科学英語ディベート講座

平成27年7月4日(土)

本校 図書室

(1) 講師 「即興型英語ディベートで身につく力」 |    |

・AI(人工知能)に関するディベートをしました。即興型ディベートということで、一度に相手の意見を聞く、反論する、自分の意見を述べる、と

いくつものことを同時に考えなくてはいけませんでした。

これはとても大変でしたが、英語をすばやく引き出すことに役立ちました。

・今回はじめて英語ディベートを体験しました。

初めてのことでとても緊張し、自分の意見を上手に伝えられず戸惑うばかりでした。

しかし、回を重ねるにつれて身近な英単語を使い、そして完璧な文法でなくとも相手に伝わるように英文を作っていくことが大切だと気づきました。

とてもよい体験となりました。

宇女高SSH通信2015V0l.4を掲載しました。

英語プレゼンテーション講座

英語プレゼンテーション講座(中級1・2)

平成27年5月30日(土)、7月18日(土)

5月30日 社数室

2年SSクラス全員

(1)講師 Gary Vieheller(ギャリー・ヴェイアヘラー)氏 |    |

・4~5名のグループを8つ作り、グループプレゼンテーションを行う

【5月30日(土)】

各自グループで決めたテーマで、その場で黒板に絵を描いてプレゼンを行う。

次回までに異なるテーマでポスターの準備。

【7月18日(土)】

作成したポスターを使用したプレゼンテーション実践。

効果的プレゼンに役立つ姿勢、声の出し方、ジェスチャーなど技術の取得。

SC情報講演会

SC情報講演会

平成27年6月5日(金)、7月3日(金)

本校 第1体育館

1年生全員

|    |

宇女高SSH通信2015V0l.3を掲載しました

平成27年度 生徒研究発表会

平成27年度 SSH生徒研究発表会

平成27年 4月28日(火)

宇都宮市文化会館 小ホール

3年生生徒

(1) 日程 9:30~ 9:45 開会行事

~カルボン酸の真菌に対する抗菌性~

|      |

宇女高SSH通信2015V0l.2

出前授業Ⅰ

SSH 出前講座 Ⅰ

平成27年6月3日(水)

本校(物理講義室・化学講義室・視聴覚室)

1年生希望者 101名

| ||||||

【物理学】 「世の中に役立つバブルな話」 マイクロバブルには、気泡表面への不純物吸着により汚れを取る働きがある。泡が大きくなったり小さくなった時には、音と熱エネルギーが発生する。水質を浄化したり、血液中のガン細胞を壊す研究がなされている。 | ||||||

【化学】 「有機化学で働く分子を作る」 准教授 矢島知子氏 | ||||||

【生物学】 「味と香りの話」 准教授 近藤るみ氏 味覚と嗅覚の仕組みや作用について。鼻をつまんで飴をなめることで、味覚だけでなく嗅覚も使って味を区別していることを身をもって経験。ショウジョウバエが産卵場所にオレンジを選ぶ理由は、天敵の嫌う成分が関係している。 | ||||||

【講演について】 高校理科の学習が進んでいない1年生にとっても、高度ではあるが刺激的な内容であった。理科に対する興味を高める効果があった。生徒には継続的にこのような事業を進めていくと効果がある。 【生徒の感想】 (物理) ひとつのものを突き詰めて研究いていくことのすばらしさを感じました。 (物理) 物理はどちらかと言えば苦手な分野だったが、今回の泡の話を聞いて世の中で役立つものの発見や発明ができることを知り、物理に対するイメージが変わった。 (化学) 分子の組み合わせが少し違うだけで有毒になるのはなぜだろうと疑問に思ったことがあったけど、今回の授業でそれが体内での酵素やサイクルが関係していることが分かってよかったです。 (化学) 日常生活でよく目にする身近なものの構造がとてもよく理解でき、今まで考えたことがなかったのでとても新鮮でした。 (生物) 単純に「味を感じる」という作業にも複雑な課程が私たちの体の中では行われていることを知り、人間はすごいと改めて感じた。 (生物) 人間だけでなく、様々な動物の感覚器官の働きについてもっと知りたいと思った。 | ||||||

|

| |||||

宇女高SSH通信2015V0l.1

SSH 出前講座2

SSH出前講座(医学分野)

平成26年11月19日(土)

本校 化学講義室

希望生徒

(1) 講師 「永遠に美しくあるために」 |    |

・「ポリアミン」も「炎症が原因」ということも、私は全く知らなかった。

生物で習っているものや、私の知らないものが組み合わさり関連して、生物の体はなっているのだなと思った。

もっと知りたい、もっと勉強しようと思えた。

・若くいるために、ポリアミンが重要な役割を果たしていることがわかった。また、誤った知識を持っていたことにも気付かされた。

みんなが若く長く健康に暮らしていけるようにしていきたい。

・研究するにあたっては、本を読んで勉強し知識を増やし、仮説を立てるが、仮説通りにならないことのほうが多い。

しかし、そこをチャンスと捉え、ヒントを探すというところが、今後の進路に参考になった。

SSH 2年理型講演会

SSH 2年理型講演会

平成26年10月25日(土)

本校 第一体育館

2年理型生徒 及び 希望保護者

(1) 講師 「海洋科学で考える脊椎動物の起源と進化」 |   |

【参加生徒の感想】

・まだはっきりとした目標ややりたいことは見つかっていないが、見つかったときに自分のやりたいことを達成するためには、

行動力や具体的で明確な目標をもって 努力することが必要なのだと思う。

また、日本では男女平等が進み、女性も社会進出していると思っていたが、理型女子はまだまだであることがわかった。

・半クローン生殖やナメクジウオにとても興味がわいた。

海はビジネスにも活用できたり、分かっていないことも多く、機会があったらもっと知りたい。

・自分が興味を持ったことを続けていくことは大切なことだと思った。

自分も女性として世界に貢献できる仕事ができるよう頑張ろうと改めて意識した。

SSH 2年文型講演会

SSH 2年文型講演会

平成26年10月18日(土)

本校 食堂

2年文型生徒 及び 希望保護者

(1) 講師 「地震と共に生きる」 |     |

【参加生徒の感想】

・自分が今まで知っていた地震の知識がどれだけ少ないものだったかわかった。

文型・理型に関わらず、私たちの生活に直結するような知識は知っておかねばならないと思った。

・東日本大震災で身をもって地震の怖さを知ったので、地震大国日本に住む1人として地震についてよく勉強し、

向き合っていかなくてはいけないなと改めて思った。

・日頃から地震の情報を集め、地震が起きた時、どこに避難するかを家族と話し合ったり非常食を用意したりと対策をしたい。

・東日本大震災の時は中学1年で、地震についてとても無知で怖かった。

今回の内容を参考にして地震に備えていきたい。

SSH 1学年講演会

SSH 1学年講演会

平成26年10月2日(木)

本校 第一体育館

1年生徒 及び 希望保護者

(1) 講師 「大学教授からの進路選択アドバイス」 |     |

渡辺先生の研究者に至るまでの経緯や研究の内容などをお聞きすることで、理型・文型いずれに進む生徒にとっても、参考になる内容であった。

研究者や理系を志す者にとっては勿論、他の系統を目指す生徒にとっても、教訓となるところがたくさんあった。

【参加生徒の感想】

・心に残り、教訓となることが多い内容で勉強面・生活面などで今後迷ったときに今日の講演の資料をもう一度見返してみたい。

・自家不和合性という仕組みについて会場全体を巻き込むようにして私たちに問いかけながらわかりやすく説明していただいたことで、興味を引かれた。

・進路で悩んでいたが、SSクラスに入ろうと決心した。

・努力を惜しまず、自分の夢を追ってみたいと思えるようになった。

夏季宿泊研修(物理)

夏季宿泊研修(物理)

平成26年7月29日(火)、30日(水)

日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所

2年生SSクラス 物理選択者

(1) 日程・実施内容 |     |

夏季宿泊研修(生物)

夏季宿泊研修(生物)

平成26年7月29日(火)、30日(水)、31日(木)

お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター 館山臨海実験所(千葉県館山市)

2年生SSクラス 生物選択者

(1) 指導者 |    |

卒業生との座談会

卒業生との座談会

平成26年9月10日(水)

本校 教室

1・2年生希望者

(1) 日程 |     |

アンケート結果からは、その目的はおおいに達成されたと考えられる。

大学実験講座

大学実験講座

平成26年8月22日(金)

宇都宮大学教育学部

1・2年生希望者

| ||||||

【物理学】 「光とその性質」 | ||||||

【化学】 「液体の金属、水銀の科学」 教授 山田洋一 氏 | ||||||

【生物学】 「ゲルの電気泳動」 変態生物である両生類のイモリは、幼生時の胃と成体時の胃では構造だけでなく働く酵素の種類も違ってくる。イモリを解剖し、内臓を観察、消化器を取り出して試料を得る。この試料も含め、他の両生類の幼生時消化器と成体時消化器から得た試料をゲル電気泳動させ、さらに活性染色させ、消化酵素の種類を同定する。 | ||||||

【地学】 「絶滅した生物の復元」 | ||||||

昨年までの参加者は、指定生徒と希望生徒の混合であったが、今年度は全員希望者とした。

非常にきめ細かな指導を受けることができ、事後アンケートでは、参加者全員が「内容を理解し興味が向上した」と答えている。

SSH指定女子高校研究交流会

SSH指定女子校研究交流会

平成26年8月12日(火)

お茶の水女子大学

群馬県立前橋女子高等学校

(1) 日程 ・開会行事 |    |

生徒各自の課題研究について大学院生、大学の先生方からアドバイスを頂き、有意義な会であった。

普段行うことのできない大学ならではの実験も体験できた。

ウィルス学体験講座

ウィルス学体験講座

平成26年8月8日(金) 13:00~17:00

獨協医科大学病院

1・2年生希望者

|    |

生徒研究発表会(横浜)

平成26年度 SSH生徒研究発表会 (横浜)

平成26年8月6日(水)、7日(木)

パシフィコ横浜

3年生 4名(ポスター発表)

(1) 日程 8月7日(水) |     |

見学に参加したのは、2年SSクラスの生徒である。この生徒たちは、科学研究Ⅰの授業において、それぞれのテーマで課題研究に取り組んでいる。今回のステージ発表やポスター発表に参加して、レベルの高さを感じると同時に、自分たちが発表する際の大きな参考になったようである。

今回参加出来なかった他の生徒たちにも伝達させることで、本校の研究発表会を充実させたものにしていきたい。

<生徒感想>

・ポスターセッションで他の学校の発表を聞いて、新しく発見することがたくさんあった。自分が行っている研究と同じようなことを行っている学校の発表があった。

・全国のSSHの学校が集まって交流することで、自分の知識はまだまだだと思い知らされた。そして研究もまだまだだと思った。研究に関しては搬送実験は大事だと思った。とても刺激を受け、よい経験が出来た。

・発表の仕方、研究に対する意識の高さに、自分たちも負けてられないと思いました。人に興味を持たせる発表はどのようなものか、分かったような気がする。

・SSHの目的や、求められていることなどについて、深く知ることが出来た。

初めての即興ディベート講座

初めての即興ディベート講座

平成26年7月12日(土)

本校 食堂

栃木県立宇都宮高等学校

(1) 日程 ・開会・講師紹介 |     |

大阪府立大学大学院工学研究科助教にして大学生ディベート世界大会3位の実績を持ち、ディベートに関する本も執筆している中川智皓(ちひろ)氏をお迎えして、上記セミナーをを開催した。

英語ディベートは、英語運用力の増強は無論、論理力や緻密な思考力の育成、幅広い知識の獲得等に極めて有効であり、これまでも準備型ディベートに関しては多くの学校が取り組んできた。今回は、更に難易度は高いものの、本校を含め県内でもすでに何校かの高校が取り組む即興型英語ディベートの入門講座を開催した。

即興型は、文字通り準備する時間がかからず、英語運用力増強にも更に有効である。また、表現力にもフォーカスするため、研究内容のプレゼンテーションを英語で効果的に行う上でも大いに役立つ。実際に科学分野の国際会議の場で、英語プレゼンテーションを行っている氏から様々なことを学ぶ機会を得ることができた。

材料フェスタin仙台

材料フェスタin仙台

平成26年7月29日(火) 8:30~17:30

仙台国際センター (宮城県仙台市青葉区青葉山)

3年SSクラス生徒 2名

08:30 会場設営 準備 10:00 ポスターセッション 16:00 表彰式・閉会式 17:00 撤去 片付け 本校からは「無機蛍光体 ~ランタノイド元素を用いて~」というタイトルで発表しました。 ソニー株式会社 仙台テクノロジーセンター賞を受賞することができ、今後の励みになります。 | ||||||

| ||||||

SSH 出前授業

SSH 出前講座

平成26年6月18日(水) 15:40~17:10

本校(物理講義室・視聴覚室・社数室・食堂)

1年生希望者

| ||||||

【物理学】 「世の中に役立つバブルな話」 マイクロバブルが様々な分野で利用されていて、医療分野では超音波を用いて | ||||||

【化学】 「みんな化学で出来ている」 准教授 矢島知子先生 | ||||||

【生物学】 「味と匂いをどのように感じるか」 講師 近藤るみ先生 飴を鼻をつまんでなめることによって、味覚と嗅覚を感じるしくみについて | ||||||

【国際学】 「グローバリゼーションとナショナリズム」 副学長 相馬保夫先生

※【国際学】は、本校進路部主催の講座です。 | ||||||

英語プレゼンテーション演習

英語プレゼンテーション講座

平成26年5月24日(土)、5月31日(土)

本校 社数室

2年SSクラス全員(5月24日、5月31日)

(1)講師 Gary Vieheller(ギャリー・ヴェイアヘラー)先生 |    |

・4~5名のグループを8つ作り、グループプレゼンテーションを準備

↓

・プレゼンテーションの組み立てをIMRADのテンプレートを使用して行う

Introduction(導入)

Material And Methods(素材・方法)

Results(結果)

and

Discussion(考察)

【5月24日(土)】

グループ間でアンケートを実施し、結果をまとめた。

【5月31日(土)】

テンプレートに沿って仕上げをし、リハーサル(2回)を経て全体発表を実施した。

平成26年度 SSH生徒研究発表会

平成26年度 SSH生徒研究発表会

平成26年5月2日(金)

宇都宮市文化会館 小ホール

3年生理系生徒

(1) 日程 9:30~ 9:55 開会行事

|     |

SC情報講演会

SC情報講演会

平成26年4月11日(金)、7月7日(月)、10月20日(月) の7時限目

本校 第1体育館

1年生全員

専門家による講演会を通じて様々な情報モラルや効果的なプレゼンテーションについて学ぶ |   |

第1回 4月11日(金)

「情報モラルについて」

講師:岩本 善行先生 (栃木県総合教育センター 研究調査部)

携帯電話やスマートフォンを利用する上でのモラルについて学ぶ。

第2回 7月7日(月) (予定)

「効果的なプレゼンテーションについて」

講師:寺崎 義人先生 (栃木県総合教育センター 研究調査部)

プレゼンテーションの方法やプレゼンテーションソフトの効果的な活用法を学ぶ。

第3回 10月20日(月) (予定)

「著作権とセキュリティについて」

講師:寺崎 義人先生 (栃木県総合教育センター 研究調査部)

インターネットや著作物の利用において必要な著作権の取り扱いについて、法令とともに学ぶ。