※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

日誌

2018年6月の記事一覧

化学実験~再結晶~

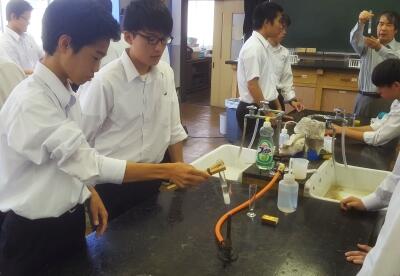

2年生の化学の授業で再結晶の実験をおこないました。再結晶とはより純度の高い結晶を得る精製法。純度の低い結晶を水などの溶媒に溶かし、その溶媒の蒸発や温度差による溶解度(溶媒に溶けることのできる限界量)の違いを利用する精製法です。今回の実験では硝酸カリウムを用いた再結晶をおこない、析出した結晶を観察しました。

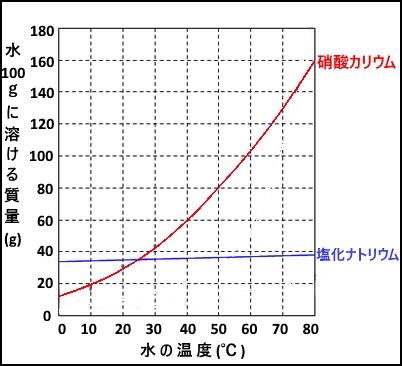

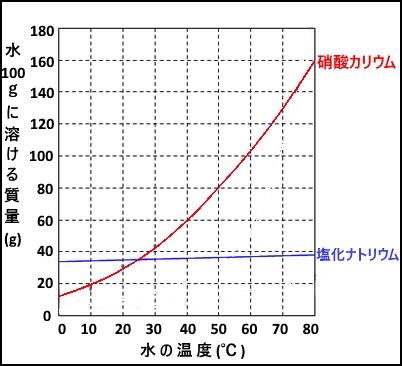

上のグラフが硝酸カリウムと塩化ナトリウムの溶解度曲線です。硝酸カリウムは水温変化に対する飽和量の変化が大きいので、飽和量の差を利用して短時間で多くの再結晶を析出させることができます。硝酸カリウムと水を試験管に入れ加熱溶解し、その後冷却して再結晶の様子を観察しました。

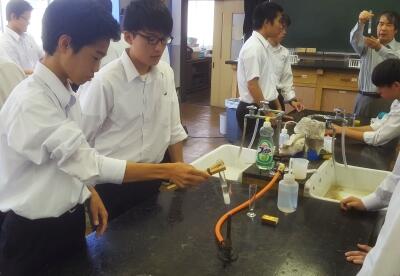

写真のように水を入れた直後は硝酸カリウムは溶けきらず、試験管の底に粉末状態で残っています。加熱していくと溶解度が上がり溶解が進み、加熱を続けると全て溶解します。

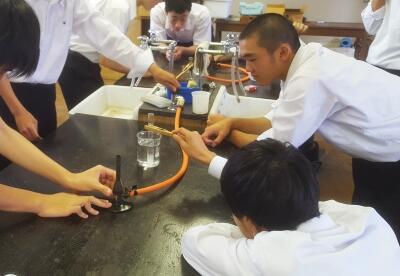

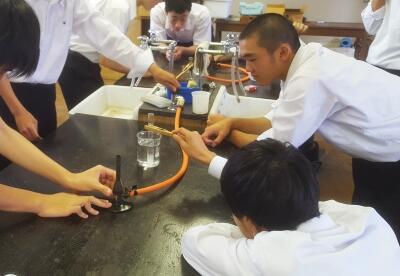

写真は加熱後の試験管を水で冷却しているところです。溶液温度が低下すると、溶解していた硝酸カリウムが試験管の底に結晶として析出してきます。溶かす前の白い粉末とは違い、やや透き通った針状の結晶となります。結晶形態は物質により色や形状が異なります。今回は授業内でおこなう実験で速やかに冷却して結晶化したが、再結晶は時間をかけてゆっくり析出させると綺麗な形の結晶をつくることができます。

上のグラフが硝酸カリウムと塩化ナトリウムの溶解度曲線です。硝酸カリウムは水温変化に対する飽和量の変化が大きいので、飽和量の差を利用して短時間で多くの再結晶を析出させることができます。硝酸カリウムと水を試験管に入れ加熱溶解し、その後冷却して再結晶の様子を観察しました。

写真のように水を入れた直後は硝酸カリウムは溶けきらず、試験管の底に粉末状態で残っています。加熱していくと溶解度が上がり溶解が進み、加熱を続けると全て溶解します。

写真は加熱後の試験管を水で冷却しているところです。溶液温度が低下すると、溶解していた硝酸カリウムが試験管の底に結晶として析出してきます。溶かす前の白い粉末とは違い、やや透き通った針状の結晶となります。結晶形態は物質により色や形状が異なります。今回は授業内でおこなう実験で速やかに冷却して結晶化したが、再結晶は時間をかけてゆっくり析出させると綺麗な形の結晶をつくることができます。

グリーンカーテンプロジェクト~ゴーヤの花~

ここ数日雨雲に覆われ、梅雨らしい天気が続いています。ゴーヤは日々成長し、少しずつ花をつけました。ゴーヤ本来の名前はツルレイシというウリ科の植物です。キュウリやスイカ、カボチャなど同じように雄花と雌花の2種類の花がつきます。雄花雌花の違いは一目瞭然で、花のすぐ下に実があるかないかで判別できます。

これが雄花です。

こちらが雌花。

雌花には既に小さな実がついています。雌花に雄花の花粉が受粉すると、実がどんどん肥大していきます。一つの花の中にある雄しべと雌しべで受粉が完了するのを自家受粉というに対し、ゴーヤのような雄花と雌花で役割が分かれていて、雄花の花粉により雌花が受粉するものを他家受粉といいます。より強い子孫を残すためには、自家受粉に比べ他の株から花粉(遺伝子)をもらえる可能性の高い他家受粉の方が良いとされています。植物の仕組みもうまくできているなと感心します。

これが雄花です。

こちらが雌花。

雌花には既に小さな実がついています。雌花に雄花の花粉が受粉すると、実がどんどん肥大していきます。一つの花の中にある雄しべと雌しべで受粉が完了するのを自家受粉というに対し、ゴーヤのような雄花と雌花で役割が分かれていて、雄花の花粉により雌花が受粉するものを他家受粉といいます。より強い子孫を残すためには、自家受粉に比べ他の株から花粉(遺伝子)をもらえる可能性の高い他家受粉の方が良いとされています。植物の仕組みもうまくできているなと感心します。

登校風景~雨に咲く傘の花~

関東も先週梅雨入りしました。その後は数日好天が続き、昨日ようやく雨空が戻り、今朝の登校は雨の中となりました。6月11日を日本洋傘振興協議会が「傘の日」と制定しています。それに合わせたように校内で傘の花が見られました。

昨年もほぼ同時期に梅雨入りし、梅雨入りした週はほとんど雨が降らず、翌週雨が続きました。今年も昨年と似たような天候になっています。昨年は「小糠雨降る白布ヶ丘」というタイトルで梅雨入り翌週に記事を書きました。今年はそのアンサー記事として「雨に咲く傘の花」というタイトルにしてみました。どちらも欧陽菲菲の曲の歌い出しの一節が入っています。みなさんは雨というとどのような曲を思い浮かべるでしょうか・・・。

昨年もほぼ同時期に梅雨入りし、梅雨入りした週はほとんど雨が降らず、翌週雨が続きました。今年も昨年と似たような天候になっています。昨年は「小糠雨降る白布ヶ丘」というタイトルで梅雨入り翌週に記事を書きました。今年はそのアンサー記事として「雨に咲く傘の花」というタイトルにしてみました。どちらも欧陽菲菲の曲の歌い出しの一節が入っています。みなさんは雨というとどのような曲を思い浮かべるでしょうか・・・。

教育実習生との座談会

教育実習生が来て早2週間が経ちました。教育実習は、2週間と3週間の2パターンで実施されますが、2週間の教育実習生の最終日に合わせて毎年進学座談会を開き、情報交換をするのが恒例となっています。今回も総合的な学習の時間を使って進学座談会がおこなわれました。

生徒たちはメモを取りながら、大学での学校生活や高校の時の勉強のやり方などを真剣に聞いていました。実習生だからこそ聞ける新鮮な情報もあり、生徒たちにとってとても参考になりました。

生徒たちはメモを取りながら、大学での学校生活や高校の時の勉強のやり方などを真剣に聞いていました。実習生だからこそ聞ける新鮮な情報もあり、生徒たちにとってとても参考になりました。

グリーンカーテンプロジェクト~パッションフルーツ編~

先月からはじめた化学室前のグリーンカーテン。先月植えたゴーヤの苗は6本で、1つのネットに対し2本ということで、3区画分がゴーヤとなっています。一番西側の4つめはゴーヤではなく、他のものも試す意味でパッションフルーツを植えました。生徒が植えたゴーヤはグングン成長し、窓まであと少しの高さまできています。今日はそのゴーヤの隣、一番西側に試験的に導入したパッションフルーツを紹介します。

パッションフルーツは和名をクダモノトケイソウ、その名の通りトケイソウの仲間です。花は時計にそっくりの形をしています。果実も楽しみですが、花も面白い形で十分楽しめます。上の写真は植えた直後の様子ですが、今はもう少し成長して大きくなりました。パッションフルーツの様子も定期的に紹介していきます。

パッションフルーツは和名をクダモノトケイソウ、その名の通りトケイソウの仲間です。花は時計にそっくりの形をしています。果実も楽しみですが、花も面白い形で十分楽しめます。上の写真は植えた直後の様子ですが、今はもう少し成長して大きくなりました。パッションフルーツの様子も定期的に紹介していきます。