※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

日誌

カテゴリ:今日の出来事

3年フードデザイン~親子丼・すまし汁・ほうれん草のゴマ和え~

本日のフードデザインは調理実習です。

✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚本日のメニュー✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚

・親子丼

・はんぺんと三つ葉のすまし汁

・ほうれん草のゴマ和え

最初に野菜の下ごしらえです。三つ葉は3cmの長さにカットし、ほうれん草は根を落として茹でます。

親子丼は親子鍋に玉ネギ、鶏肉を出汁で煮ます。具材に火が通ったら卵を回し入れます。

卵が硬くなりすぎないように火を入れ、ご飯の上にのせて完成です。

完成した親子丼、すまし汁、ゴマ和えです。親子丼の卵もふんわりとおいしそうに出来上がりました。

完成した班から感染症を考慮して全員前を向いての実食です。出来具合は…生徒たちは満足して美味しく食べていました。

前期補習初日

金曜日の終業式から、月曜日、早速夏休み前期補習授業がスタートしました。二十四節気の大暑の今日、朝から気温が上がっています。生徒たちは休み前と変わらず元気に登校しています。補習は午前中4時間。清掃後放課です。

現在、物理準備室の室温は34.8℃。まさに大暑の室温となっています。このままのペースでいくとまもなく35℃を超えそうです。

明日以降は猛暑日にではない予報です。ただ真夏日は確実のようで、こまめな水分補給をするなど健康管理に注意しましょう。

※追記:14時23分熊谷市で41.1℃を記録、国内最高気温を更新しました。真岡市でも37.2℃(15:33)が記録されています。真岡の最高気温3位タイ(14/8/5)記録です。(1位は37.6℃97/7/5、2位は37.3℃11/6/24です)

現在、物理準備室の室温は34.8℃。まさに大暑の室温となっています。このままのペースでいくとまもなく35℃を超えそうです。

明日以降は猛暑日にではない予報です。ただ真夏日は確実のようで、こまめな水分補給をするなど健康管理に注意しましょう。

※追記:14時23分熊谷市で41.1℃を記録、国内最高気温を更新しました。真岡市でも37.2℃(15:33)が記録されています。真岡の最高気温3位タイ(14/8/5)記録です。(1位は37.6℃97/7/5、2位は37.3℃11/6/24です)

「県民の歌」が校内放送されました

6月15日は「栃木県民の日」です。小中学校では「県民の日」にちなんだ給食が出されたり、給食の時間に「県民の歌」が放送されたりしています。小中学校の給食で栃木の特産品であるイチゴを使用した「県民の日ゼリー」を食べた記憶がありませんか?下野新聞によると、「県民の日ゼリー」は約30年前にはじまり、県内の幼稚園・保育園、小中学校の給食で今年は約15万1300人が食べるそうです。本校生も中学で毎年食べていたはずです。全日制高校は給食がないので、「県民の日ゼリー」は食べられませんが、本校では県民の日にちなんで清掃の時間に「県民の歌」が流されました。

CDのジャケットには栃木県のなかに県木「ヤシオツツジ」、県獣「カモシカ」、県鳥「オオルリ」、県木「トチノキ」の写真が組み込まれています。右下には栃木県のキャラクター、ルリちゃんが描かれていました。最近はとちまるくんの陰で出番が減少してしまいましたが、かつてイベント等で活躍していました。ルリちゃんはHP係と同級の昭和61年生まれ、ご当地キャラクターとしては、とちまるくんのかなり先輩に当たります。誕生日は県民の日である6月15日。「県民の日ゼリー」の蓋にも描かれていました。

栃木県民の日が6月15日なのは、今から145年前の1873年に現在の栃木県が誕生したことに由来しています。千葉県も同じ日に誕生していて「千葉県民の日」でもあります。千葉県では千葉県民の日は公立学校が休みで、今朝のツイッターでは雨天でもディズニーランドが混雑するか話題になっていました。県民の日があるのが全国の都道府県の半分くらい、さらに休日にしているのは東京都、埼玉県、千葉県、群馬県、山梨県、茨城県などで関東周辺に偏っています。そのため、栃木県にいると、周囲の県は休みで羨ましく感じるかもしれませんが、実際は県民の日があって、休日というのは少数派です。栃木県民の日も本校はいつも通りの通常運転です。

来年2019年6月15日は土曜日のためお休みです。

CDのジャケットには栃木県のなかに県木「ヤシオツツジ」、県獣「カモシカ」、県鳥「オオルリ」、県木「トチノキ」の写真が組み込まれています。右下には栃木県のキャラクター、ルリちゃんが描かれていました。最近はとちまるくんの陰で出番が減少してしまいましたが、かつてイベント等で活躍していました。ルリちゃんはHP係と同級の昭和61年生まれ、ご当地キャラクターとしては、とちまるくんのかなり先輩に当たります。誕生日は県民の日である6月15日。「県民の日ゼリー」の蓋にも描かれていました。

栃木県民の日が6月15日なのは、今から145年前の1873年に現在の栃木県が誕生したことに由来しています。千葉県も同じ日に誕生していて「千葉県民の日」でもあります。千葉県では千葉県民の日は公立学校が休みで、今朝のツイッターでは雨天でもディズニーランドが混雑するか話題になっていました。県民の日があるのが全国の都道府県の半分くらい、さらに休日にしているのは東京都、埼玉県、千葉県、群馬県、山梨県、茨城県などで関東周辺に偏っています。そのため、栃木県にいると、周囲の県は休みで羨ましく感じるかもしれませんが、実際は県民の日があって、休日というのは少数派です。栃木県民の日も本校はいつも通りの通常運転です。

来年2019年6月15日は土曜日のためお休みです。

化学実験~再結晶~

2年生の化学の授業で再結晶の実験をおこないました。再結晶とはより純度の高い結晶を得る精製法。純度の低い結晶を水などの溶媒に溶かし、その溶媒の蒸発や温度差による溶解度(溶媒に溶けることのできる限界量)の違いを利用する精製法です。今回の実験では硝酸カリウムを用いた再結晶をおこない、析出した結晶を観察しました。

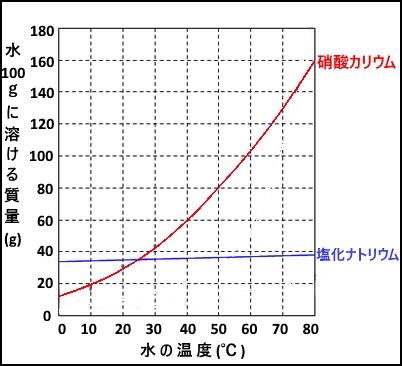

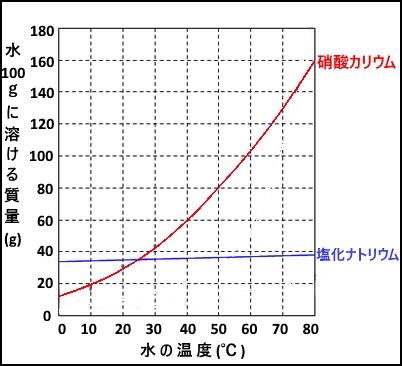

上のグラフが硝酸カリウムと塩化ナトリウムの溶解度曲線です。硝酸カリウムは水温変化に対する飽和量の変化が大きいので、飽和量の差を利用して短時間で多くの再結晶を析出させることができます。硝酸カリウムと水を試験管に入れ加熱溶解し、その後冷却して再結晶の様子を観察しました。

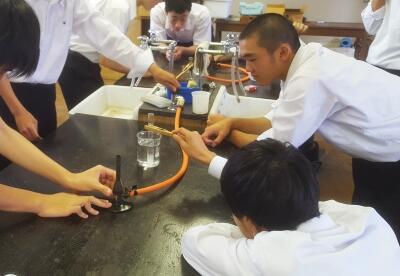

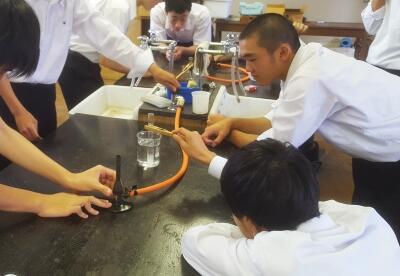

写真のように水を入れた直後は硝酸カリウムは溶けきらず、試験管の底に粉末状態で残っています。加熱していくと溶解度が上がり溶解が進み、加熱を続けると全て溶解します。

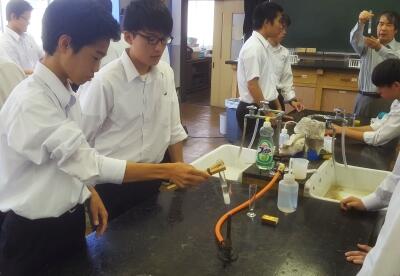

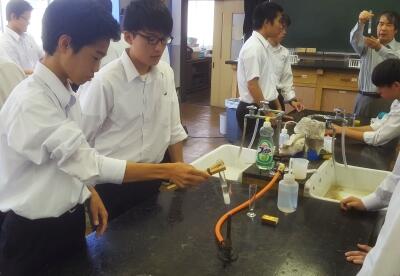

写真は加熱後の試験管を水で冷却しているところです。溶液温度が低下すると、溶解していた硝酸カリウムが試験管の底に結晶として析出してきます。溶かす前の白い粉末とは違い、やや透き通った針状の結晶となります。結晶形態は物質により色や形状が異なります。今回は授業内でおこなう実験で速やかに冷却して結晶化したが、再結晶は時間をかけてゆっくり析出させると綺麗な形の結晶をつくることができます。

上のグラフが硝酸カリウムと塩化ナトリウムの溶解度曲線です。硝酸カリウムは水温変化に対する飽和量の変化が大きいので、飽和量の差を利用して短時間で多くの再結晶を析出させることができます。硝酸カリウムと水を試験管に入れ加熱溶解し、その後冷却して再結晶の様子を観察しました。

写真のように水を入れた直後は硝酸カリウムは溶けきらず、試験管の底に粉末状態で残っています。加熱していくと溶解度が上がり溶解が進み、加熱を続けると全て溶解します。

写真は加熱後の試験管を水で冷却しているところです。溶液温度が低下すると、溶解していた硝酸カリウムが試験管の底に結晶として析出してきます。溶かす前の白い粉末とは違い、やや透き通った針状の結晶となります。結晶形態は物質により色や形状が異なります。今回は授業内でおこなう実験で速やかに冷却して結晶化したが、再結晶は時間をかけてゆっくり析出させると綺麗な形の結晶をつくることができます。

グリーンカーテンプロジェクト~ゴーヤの花~

ここ数日雨雲に覆われ、梅雨らしい天気が続いています。ゴーヤは日々成長し、少しずつ花をつけました。ゴーヤ本来の名前はツルレイシというウリ科の植物です。キュウリやスイカ、カボチャなど同じように雄花と雌花の2種類の花がつきます。雄花雌花の違いは一目瞭然で、花のすぐ下に実があるかないかで判別できます。

これが雄花です。

こちらが雌花。

雌花には既に小さな実がついています。雌花に雄花の花粉が受粉すると、実がどんどん肥大していきます。一つの花の中にある雄しべと雌しべで受粉が完了するのを自家受粉というに対し、ゴーヤのような雄花と雌花で役割が分かれていて、雄花の花粉により雌花が受粉するものを他家受粉といいます。より強い子孫を残すためには、自家受粉に比べ他の株から花粉(遺伝子)をもらえる可能性の高い他家受粉の方が良いとされています。植物の仕組みもうまくできているなと感心します。

これが雄花です。

こちらが雌花。

雌花には既に小さな実がついています。雌花に雄花の花粉が受粉すると、実がどんどん肥大していきます。一つの花の中にある雄しべと雌しべで受粉が完了するのを自家受粉というに対し、ゴーヤのような雄花と雌花で役割が分かれていて、雄花の花粉により雌花が受粉するものを他家受粉といいます。より強い子孫を残すためには、自家受粉に比べ他の株から花粉(遺伝子)をもらえる可能性の高い他家受粉の方が良いとされています。植物の仕組みもうまくできているなと感心します。