文字

背景

行間

校長室便り

【中学】美化委員会からのお知らせ

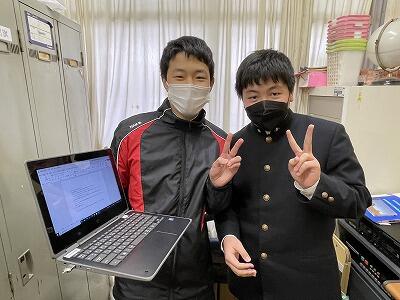

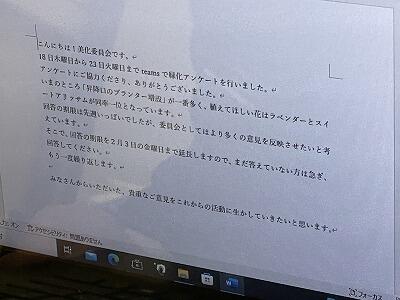

2月1日(水)昼休み、お昼の校内放送で、中学美化委員会の楳沢虎治郎さん(委員長)と中村應我さんが、緑化アンケートの中間報告と協力の依頼を行いました。昇降口のプランター増設に向けて、生徒の意見を取り入れながら進めています。素晴らしい取り組みだと思います。中学生の皆さん、アンケートへの協力、お願いします。

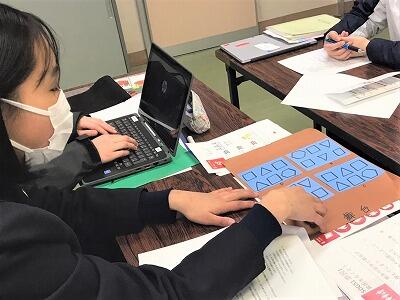

発表原稿はパソコンで作っています。

【中3】模擬国連 ~DR(決議案)の作成

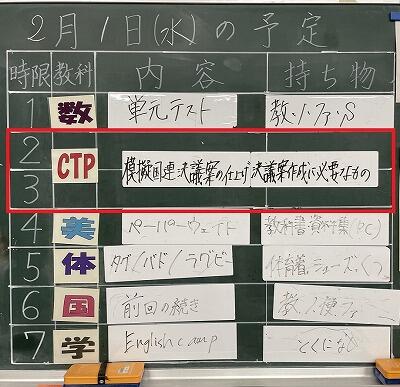

2月1日(水)2・3限目、中学3年1組のCTPの授業では「模擬国連」が大詰めを迎えていました。3つのグループによって、世界の国と地域の人々を幸せにする「国連弁当」のDR(決議案)を作成していました。

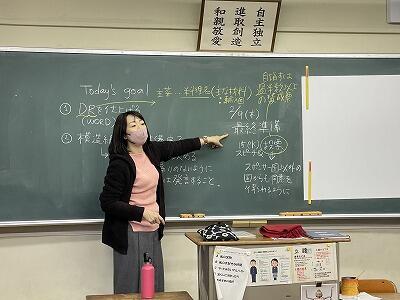

今日は、2時間連続で、一気にDR(決議案)を作成します。

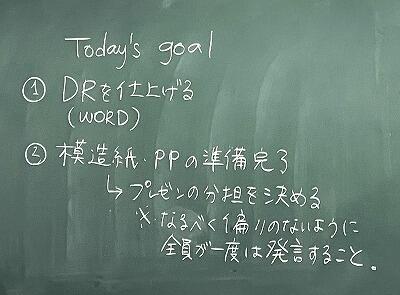

今日のゴールは、グループごとにDR(Draft Resolution 決議案)を仕上げ、それを説明するパワーポイントや模造紙を使ったプレゼンの準備を行います。

それぞれのグループは、DRの作成、パワーポイント、模造紙など、分担して作業を進めています。

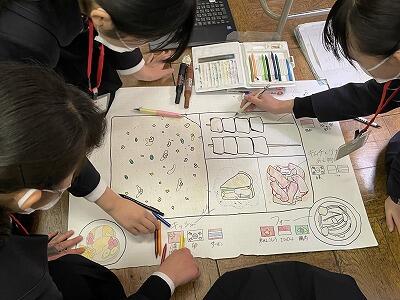

こちらは、模造紙を使って国連弁当のイメージ図を作成しています。

こちらは、パソコンを使って、DRを作成したり、パワーポイントの説明資料を作成しています。どうしたら、自分たちの案の良さをアピールできるか、みんなで知恵を絞っています。

3限目には、分担して進めていた作業が仕上がってきました。

それぞれのグループの国連弁当のイメージが出来上がってきました。

さて、来週以降は、プレゼンの練習を経て、本番になります。

3つのグループのDR(決議案)のプレゼンを受け、賛同するDRに票を投じます。

さて、どんなプレゼンになるのか、そして、はたして決議は?

楽しみにしています。

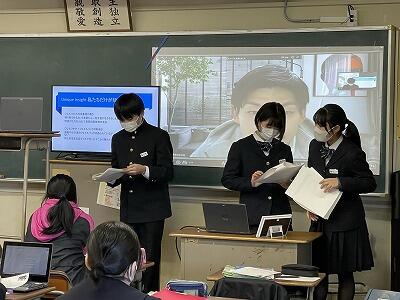

【中3】SMALL START オンライン発表会

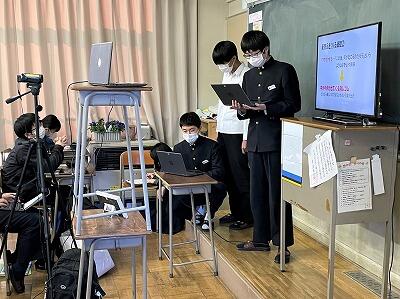

1月31日(火)6・7限目、中学3年生が「総合的な学習の時間」を活用して取り組んでいた「SMALL START(スモール スタート)」のオンライン発表会を開催しました。発表の様子はZoomを使って、保護者に配信されました。

SMALL STARTは、身近な「あるある」から、「こんな商品があったらいいな」とスタートした「新商品開発」です。各班とも、これまでにブラッシュアップしたアイディアを工夫して発表していました。

昨年度の「コーポレート アクセス」は、企業から与えられたミッションに応える形で研究を進めていたのに対し、今年度の「スモール スタート」は、生徒自身が課題を発見するところから始まり、多種多様、奇想天外な「新商品」の開発へと発展しています。研究の自由度と商品としての完成度の高さに、生徒の成長の跡が感じられました。

各班の発表に対して、「教育と探求社」の方が、アドバイスしてくださいました。想像もしていなかった奇抜なアイディア満載で、高い評価をいただきました。

粂谷先生が、複雑な配線を一手に引き受け、オンライン発表会を完了することが出来ました。

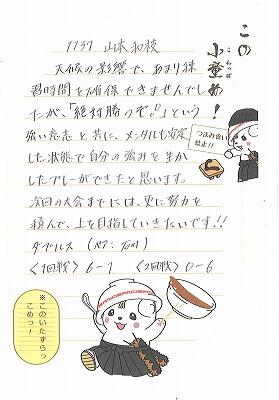

【高1】女子テニス部・南部支部大会「団体4位」

1月31日(火)放課後、女子テニス部の南部支部大会「団体4位」及び「ダブルス優勝」を祝し、9名の部員に「表彰カード」を授与しました。次なる目標は、来年度4月に行われる公式戦で、関東大会出場を決めることだそうです。頑張ってください。応援しています。

女子テニス部員(高1)は、全員が附属中のテニス部から続けています。

角田優妃さん、角田優衣さん、舩江真琉乃さん、山本和枝さん、冨澤亜美さん、牛久未来さん、石川葵彩さん、今野紗愛さん、長竹優果さん、の9名です。

身近な風景 ~アホロートルの胚発生

1月31日(火)ちょうど1週間前(24日)に産卵したアホロートルの胚発生が進んでいました。これで、受精卵だったことがはっきりしました。

少しずつ胚の形がはっきりとしてきました。

ここに見られる以外の胚は、成体に食べられないように、中学2年3組の板橋風花さんが家に持ち帰り、別の水槽で飼育しています。

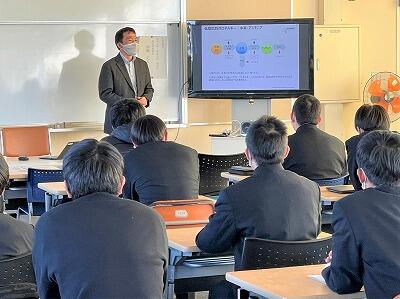

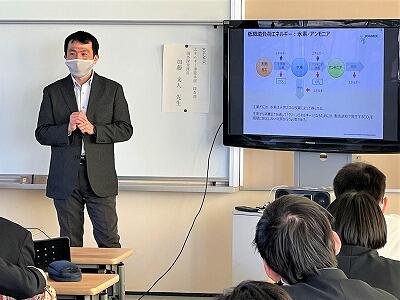

【高校】「第2回SG教養講座」開講!

1月28日(土)9時~11時45分、「令和4年度 第2回SG教養講座」を開講しました。本講座は、本校の「Sanoグローカル構想」の一環として、高校1・2年生(全員)と高校3年生・中学生(希望者)を対象としています。生徒は、興味関心のある分野の専門家のお話を聞き、現在の社会課題やその解決に向けた研究や活動に触れることで、視野を広げ、探究活動をより深めることを目的としています。

今回は、以下の5講座を開講しました。

A (演題)「尾瀬国立公園での環境教育活動と今後の展開」

(講師)東京パワーテクノロジー(株)

広報担当(尾瀬自然解説ガイド)

斉藤 敦先生

B (演題)「エネルギー資源の海外探査」(仮題)

(講師)JOGMEC(独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構)

エネルギー事業本部 探査部 海外探査課長

加藤文人先生

C (演題)「子育てのSOSをキャッチする、地球のポケットになる!

~子どもの周りの社会課題を一緒に考えよう~」

(講師)NPO法人 そらいろコアラ

増田 卓哉(小児科医)先生

立石 香織(社会福祉士)先生

櫃間 晃子(管理栄養士)先生

D (演題)「自分の人生を振り返り、今、高校生に伝えたい事」

(講師)リセ・ケネディ日本人学校(ニューヨーク)

元校長 石塚 義昭先生

E (演題)「実演 アリエナイ理科ノ出張講義 ー科学・工学の超応用で現実世界(リアルワールド)をハックせよ!ー」

(講師)「アリエナイ工作辞典」著者

ヤス(安永昌平)先生

<課題研究交流会>

講演終了後、各先生の専門分野に関連する課題研究に取り組んでいる生徒たちが集まり、先生との交流会を行いました。

*各先生方は、生徒たちの質問に答えてくださったり、課題研究にアドバイスをしてくださったりしていました。生徒たちは、それぞれの研究を深めたり、新たなアイディアが生まれていたようです。とても有意義な時間だったと思います。

【中2】アホロートルの産卵

1月24日(火)生物室で飼っているアホロートル(愛称「ウーパールーパー」)が産卵しました。中学2年3組の板橋風花さんが家で繁殖させた幼体2匹(全長5センチ位)が、1年間で成体(全長15センチ位)に成長し、ついに産卵が見られました。

白い粒々が卵です。ばらばらに産み付けています。

アホロートルは、板橋さんが毎朝、エサをやって育てています。今朝の段階では産卵していませんでしたが、昼休みに見に行ったら産卵していたそうです。「校長先生、アホロートルが産卵してます!」と化学準備室(お昼はいつも、理科の先生たちとここで食べています)まで報告に来てくれました。ありがとうございました!

今まさに産卵をしている最中のようでした。このメスはアルビノで、卵も真っ白です。卵が発生すれば、受精卵であることがわかります。

産卵はこの時期に行われるそうです。外鰓が普段より赤みを増していて、真っ赤になっています。

卵を成体と一緒にしておくと、エサと間違って食べてしまうので、卵を別の水槽に移すことにしました。

もう一匹のオスです。外鰓はメスほど赤くないですね。また、目に黒い色素があるので、アルビノではありません。

ちなみに、上の写真は1年半前(2021年7月)です。1枚目の写真と比べてみてください。茶色の土管の大きさと比べると一目瞭然です。これだけ大きく成長しました。

はたして、卵は発生するでしょうか? とても楽しみです。

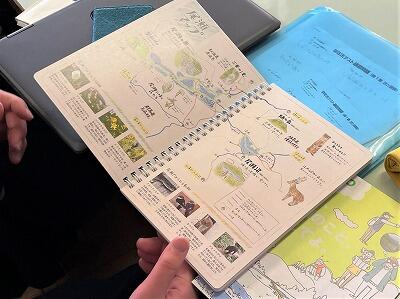

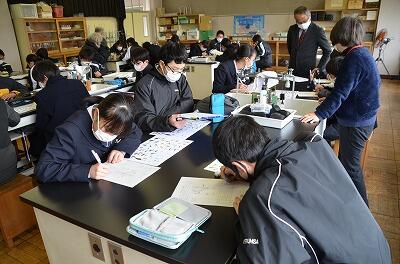

【中2】数理探究「野鳥観察会」

1月23日(月)3・4時限目、中学2年3組の数理探究「野鳥観察会」の授業を見学しました。日本野鳥の会栃木県支部足利分会の5名の会員が講師として来てくださいました。今日は気温が低く曇り空でしたが、鳥たちにとっては活動しやすいお天気だったらしく、たくさんの野鳥を観察することが出来ました。

野鳥観察は、佐高から秋山川まで歩いていき、菊沢川が合流する地点に集まっている野鳥を観察します。

マガモ、カルガモ、コガモ、ダイサギ、アオサギ、コサギなどがたくさんいました。

カルガモが目の前を飛んでいきました。

ダイサギも気持ちよさそうに飛んでいます。

マガモのオスは頭の緑色が鮮やかです。

アオサギも飛んでいます。

こちらはダイサギです。

スズメです。

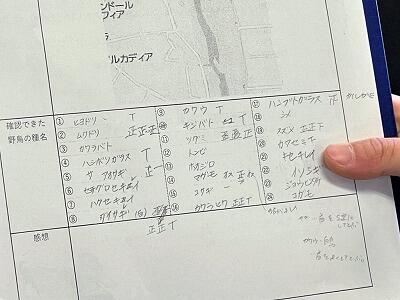

班によっては、30種近くの野鳥が観察できました。カワセミも出現しました。こんなに近くで、これだけ多くの野鳥をできる場所は珍しいと野鳥の会の方もおっしゃっていました。特に、水鳥との距離が近いのは魅力的です。

理科室に戻ってきました。今日観察できた野鳥を確認しています。

講師の先生方にお礼の挨拶をしました。

生徒たちは、身近なところにこんなにたくさんの野鳥が暮らしていることにびっくりするとともに、野鳥観察の楽しみを感じていました。とても充実した時間でした。

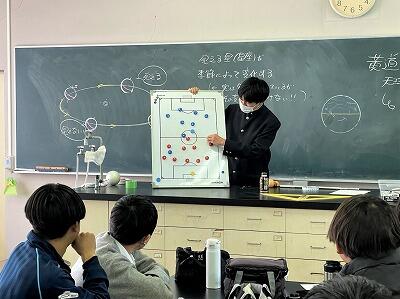

【高校】サッカー部「県新人大会」2回戦

1月21日(土)14時から、赤見の運動公園にある「第1多目的球技場」(コンチネンタルホームフィールド)で、サッカー部の県新人大会(2回戦)が行われました。対戦相手は、「足利大学附属高校」で、県ベスト8レベルの強豪チームでした。本校チームは最後まで粘り強く戦い、試合終了直前に1点をもぎ取るなど、集中力では全く引けを取りませんでしたが、結果としては1-4で惜敗しました。来年度の戦いにつながる好ゲームでした。

前日の金曜日の昼休み、ミーティングが行われていました。

翌日の14時、試合開始です。

<前半>

<後半>

最後まで諦めずに戦い抜きました。

この試合が今年度最後の公式戦でしたが、来年度に向けて手ごたえを感じることが出来ました。

たくさんの保護者が応援に来てくれました。ありがとうございました。

【中2】「トリプルSプロジェクト」実施決定!

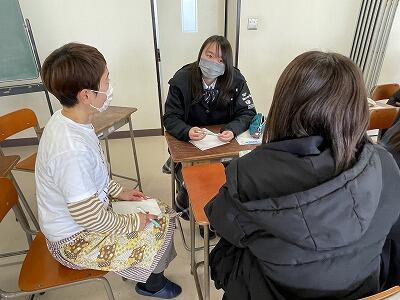

1月19日(木)放課後、中学2年生のプロジェクトリーダーの小泉凛央さんと池田清子さんが佐野小学校を訪問し、6学年主任の中島先生と担任の新美先生のお二人と「トリプルSプロジェクト」(略称Sプロ)の打ち合わせを行いました。Sプロは、2月3日(金)の午前中、佐野小の体育館で、6年生全員(2クラス)を対象に、プロジェクトメンバー有志の代表16名で実施することが決定しました。

(左から)打合せを行っている池田さんと小泉さん

トリプルSプロジェクトは、「S知る、S主体的、Sサステナブル」のトリプルSを達成するために、多くの小学生に世界で起きている諸問題について知ってもらい、どのようなことが自分たちにできるのかを考える学びの場を作り、共に学ぶ機会とすることをねらいとしています。

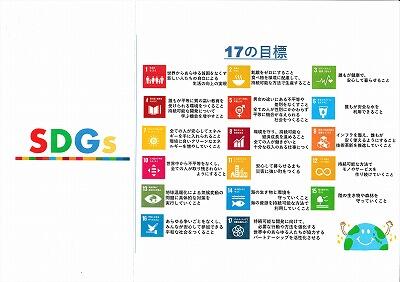

活動内容は、「市内の小学6年生を対象にイベントを通してSDGsについて意識の高揚を図る」ことを目標としています。

具体的には、小学6年生がいくつかのグループに分かれ、そこにプロジェクトメンバー(16名)がチューターとしてサポートします。各グループにはSDGsの17の目標に関する2つのミッションが与えられ、それをクリアするために、すごろく形式でクイズに挑戦します。クイズで得た答えをヒントに、どんなことをすればミッションをクリアし、SDGsの目標を達成できるかを自分たちで考えます。つまり、このゲームを通して、小学生たちは、SDGsについて、より詳しくS知り、自分たちでS主体的に関わろうとし、その結果、Sサステナブルな世界を目指そうとする意識を高めます。これが、トリプルSプロジェクトが目指しているところです。

このプロジェクトの実現のために、二人は4月頃から構想を練り始め、夏休み中に具体化し、2学期をかけて、一緒にやってくれる仲間を集め(約30名が名乗りを上げてくれました)、体育館で何度もシュミレーションをして、完成度を高めてきました。先生方は、アドバイスをしたりすることはありますが、全部自分たちで進めてきました。学年主任の北堀先生と二人の担任の廣瀬先生が、常に二人を陰で支えてくれていたことも大きいと思います。

この日も、佐野小の先生方に説明する資料やリーフレットも自分たちで作ってきました。

(二人で作った「三つ折りリーフレット」の両面です。とてもよく考えられています。)

他にも、様々な資料を使って、わかりやすく説明していました。

*佐野小学校は、プロジェクトリーダーの一人である池田清子さんの出身校であることから、母校に協力していただき、実施することとなりました。池田さんの元担任だった先生ともお会いすることができ、りっぱに成長した姿に感心されていました。打ち合わせを行ったお二人の先生からは、このプロジェクトに先立ち、SDGsについて、小学6年生にも勉強させましょうと、このイベントが子供たちのより深い学びになるよう、協力していただけることになりました。小学校をここまで動かした二人の熱意、そして、その根底にある、附属中で培われた「探究力」や「人間力」に敬意を表します。

また、佐野小学校の校長先生からも積極的なご支援をいただいているほか、現在、佐野市が進めている佐野市立の小中学校、義務教育学校、県立中学校、私立中学校を含めた義務教育の連携という観点から、佐野市教育委員会からも注目されています。

本プロジェクトが大成功を収められるよう、学校としても応援していきます。頑張ってください!

【中3】保健委員会からのお知らせ(昼休み)

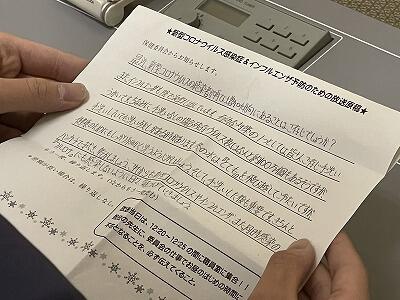

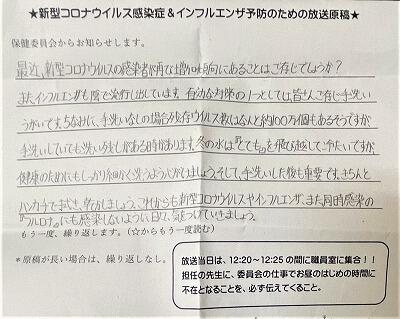

1月18日(水)4時間目が終わり、昼食の時間になると、保健委員からのお知らせが放送で流れてきます。今日は、中学3年3組の相澤勇太さんが当番でした。

その日の当番に当たっている保健委員の生徒は、自分で放送原稿を作成し、放送を通して呼びかけます。

相澤さんは、小学校の時に放送委員をやっていたそうで、内容に加えて、とても聞きやすいアナウンスが印象的でした。非常に丁寧な仕事ぶりに感心しました。素晴らしいです!

【中学】生徒朝会

1月18日(水)朝8時15分から、生徒朝会が行われました。今日は各種委員会や生徒会からのお知らせがありました。

福祉委員会からのお知らせ

美化委員会からのお知らせ

生徒会からのお知らせ

*生徒朝会は、生徒たちで運営されています。

【高2】中國新聞(広島県)に掲載!

1月9日(成人の日)の中國新聞に、高校2年2組の青木藍花さんの取組を紹介する記事が掲載されました。

中國新聞の掲載紙がたくさん送られてきました。

中國新聞は、広島県を中心に購読されている地元紙です。栃木県の下野新聞と比べると、約2倍の発行部数があり、多くの広島県民が購読している新聞です。中國新聞には「ヒロシマ平和メディアセンター」があり、平和に関する記事の活用などにも力を入れています。

青木さんは、中國新聞で紹介された記事を佐野高校の渡り廊下に掲示し、平和に関するメッセージを発信しています。そのことを紹介する記事が、1月9日付けの成人の日特集で、紹介されました。

(中國新聞のHPより)

*栃木県の一高校生の活動が、遠く離れた広島県でも注目されています。

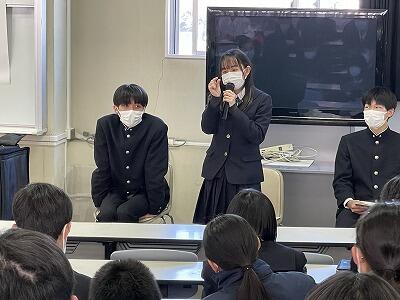

【中高】高3生から中学生へのアドバイス

1月17日(火)5~7限、旭城ホールで、進路が決定した高校3年生による、中学生へのアドバイスが行われました。中高一貫教育のメリットの一つとして、中学生が高校生の姿を見ながら学校生活を送れることがあります。今回は、高3生がどんな中学校生活を送ってきたか、中学生の体験が高校生活にどう繋がっているか、どのように勉強してきたのか、部活動との両立はできるのか、どうやって夢を見つけ、実現しようとしているのかなど、中学生と年齢が近い高校生の先輩からの話はとても魅力的でした。

中学生は、気になったお話をメモしながら真剣に聞いていました。

今回は、5限目は中2、6限目は中1、7限目は中3、というように学年ごとに行われました。

6限目と7限目の様子を見学しました。

<6限目(中1)>

藤原遼大さん

山口幸彩さん

中島裕太さん

片柳賀那さん

4人の高校生のお話を聞いた後、活発な質疑応答が行われました。なお、上記の4名は5限目の中2生に対しても、お話してくれました。

中学1年生の代表から、一人一人に感謝の気持ちが伝えられました。

<7限目(中3)>高3生の講師が入れ替わりました。

篠原彩絢さん

土屋吏輝さん

岩崎虹冴さん

尾花彩華さん

4人のわかりやすく楽しいお話の後、活発な質疑応答がありました。

発表してくれた高3生、お話を聞いた中学生それぞれにとって、素晴らしく有意義な時間だったと思います。

高3生の8名の皆さん、とてもためになるお話をありがとうございました。

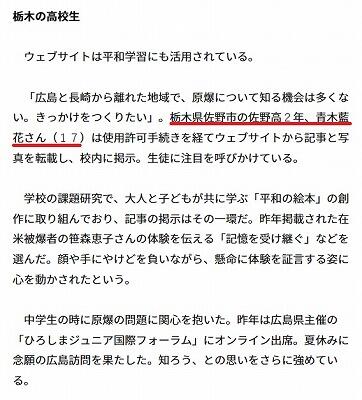

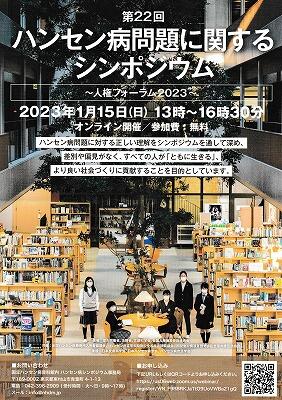

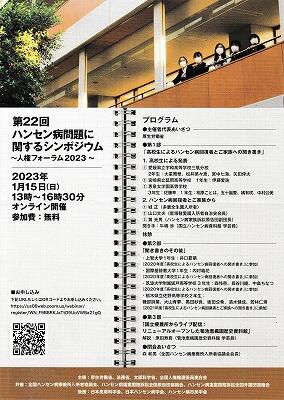

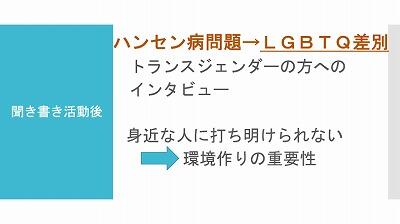

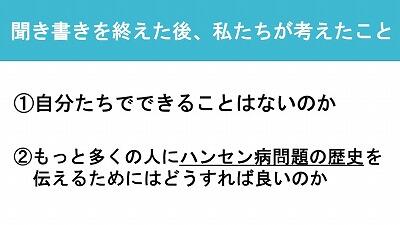

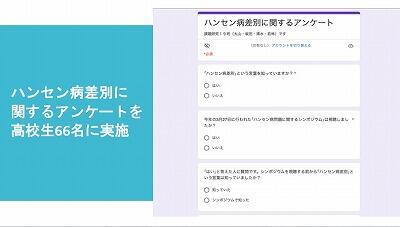

【高2】ハンセン病シンポジウム(人権フォーラム2023)で発表!

1月15日(日)13時~16時30分、「第22回ハンセン病問題に関するシンポジウム~人権フォーラム2023~」がオンラインで開催され、本校2年生6名が参加しました。

報告に来てくれた、坂田公希、清水健成、若林仁瑛、磯部詩葉、黒田紗良、(大山育夢)の5(6)名。

本シンポジウムは、厚生労働省、法務省、文部科学省、全国人権擁護委員連合会が主催する、人権に関する国の最高レベルのイベントです。彼らは、2年連続で主催者から依頼されて発表をしています。これは、とても凄いことだと思います。彼らが、どんな発表をしたのか、紹介したいと思います。

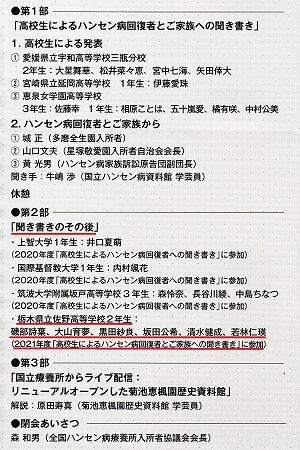

↓ プログラムを拡大したもの

本校生6名は、1年ほど前の第21回シンポジウムで、ハンセン病家族訴訟原告団副団長の黄光男さんへの「聞き書き」を行い、発表をしました。

今回は、「聞き書き」から何を学び、どう行動したかを「聞き書きのその後」と題して発表しました。

さて、彼らがどんな内容を発表し、そこからどんなことを学んだかについて紹介します。

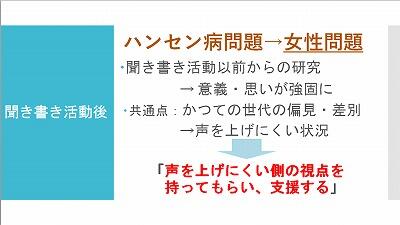

磯部さんと黒田さんは、それぞれの課題研究にシンポジウムから学んだことを活かしました。

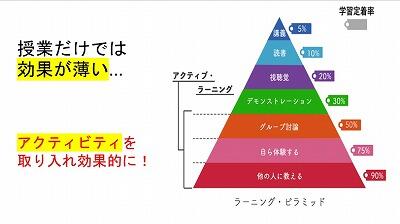

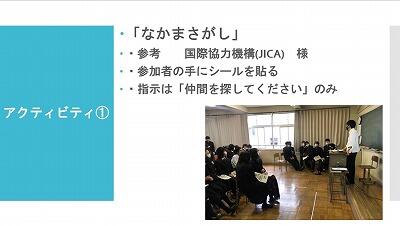

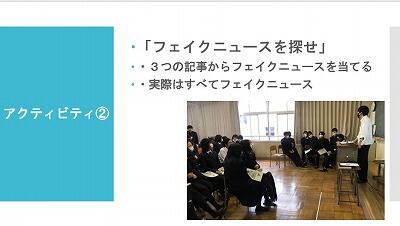

大山さん、坂田さん、清水さん、若林さんは、高校生に差別について考えさせるアクティビティを開発・実践した「模擬授業」について報告しました。以下は、当日のパワーポイントの画面の一部です。

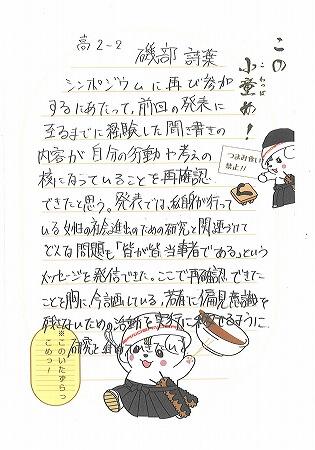

*以下は、シンポジウムに参加した感想です。

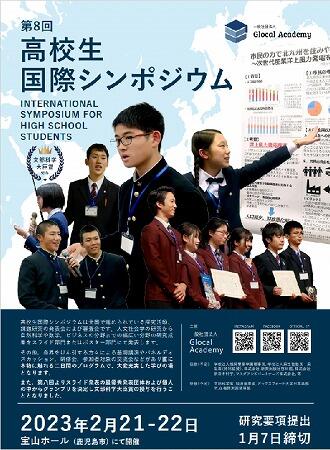

*実際に発表している様子を見ることはできませんでしたが、6名の感想を読むと、まさに得難い経験だったことが伝わってきました。さて、最後になりましたが、彼らの研究を「第8回全国高校生国際シンポジウム」に応募したところ、書類審査を通過し、全国大会でポスター発表することが決定しました。おめでとうございます。頑張ってきてください。

【高校】女子テニス「南部支部大会」団体戦ベスト4、ダブルス優勝!

1月16日(月)昼休み、女子テニス部総勢9名(全員高1)が、「南部支部大会」(1月7日・14日)の報告に来てくれました。団体戦では、参加16校中、目標のベスト4を果たしました。また、個人戦のダブルスでは、角田優衣・角田優妃ペア(ツノツノペアと呼ばれているそうです)が見事、優勝しました。おめでとうございます。

ダブルスで優勝したツノツノペア(前列中央)を取り囲む総勢9名の部員。チームワークは抜群です!

団体戦では、シード校に指定されていたので、2回戦から参戦し、栃木翔南高を3-0で破り、ベスト4を決めました。3回戦では栃木商業高相手に、惜しくも敗退しましたが、目標としていたベスト4を獲得しました。皆さん、よく頑張りました。えらいです。

個人戦のダブルスでは、ツノツノペアが、絶対勝つという気迫と、ペアの強みを活かした作戦で対戦相手を圧倒し、4連勝して優勝しました。部員の話によると、二人はとにかく気合が入っていて、へたに近寄れないほどめらめらと燃えていたそうです。また、以心伝心のボレーで勝負するというツインズパワー炸裂の作戦が見事に功を奏し、優勝した時は、周りで観ていた多くの他校生からも「おお!」という声が上がったそうです。想像するだけでも凄そうですね。さすがです。

次の公式戦は、来年度になりますが、ますます技に磨きをかけ、佐高女子テニス部の黄金時代を築いてください。

部員9名には、それぞれ大会でのコメントを書いてもらいましたので、紹介します。

身近な風景 ~3週間ぶりの降雨

1月15日(日)、今日は今年初の降雨がありました。12月24日に1mmの降雨があったのが最後ですので、約3週間ぶりです。雨が降るのを待っている両生類にとっては、待ちに待った雨です。トウキョウサンショウウオの産卵地では、動きが活発になってきました。動物たちにとっても、春はすぐそこです。

実は、今シーズンは12月13日頃に、最初の産卵(1対)がありました。これは過去30数年観察している中で最も早い記録です。数日前にも1対の産卵がありましたので、この雨でまた動きが出てくる可能性があります。

下が12月13日頃産卵した卵嚢、上が、数日前(おそらく2日前に産卵)した卵嚢です。

【高校】サッカー部「県新人大会」1回戦突破!

1月14日(土)午後、赤見の運動公園にある「第1多目的球技場」(コンチネンタルホームフィールド)で、サッカー部の県新人大会(1回戦)が行われました。本校チームは上三川高校と対戦し、5-0で勝ちました。おめでとうございます。顧問の先生から、報告と写真が送られてきましたので紹介します。

出場した選手たちです(人工芝の緑に、真紅のユニホームが映えています)

上三川高校とは、秋の選手権大会でも対戦し、3-0で勝っているそうです。

次の試合は、来週の土曜日(21日)にシード校の「足利大学附属高校」と対戦する予定です。

頑張ってください。応援しています。

【高2】新春座談会「佐野市の未来を語る」

令和5年1月1日から8日にかけて、佐野ケーブルテレビの「佐野ちゃんねる」で、新春特番 令和5年 新春座談会「佐野市の未来を語る」(30分間)が放送されました。本校2年2組の青木藍花さんが、若者代表として、座談会に参加しました。高校生が新春座談会に参加するのは、佐野市長たっての希望だそうです。

青木さんは、佐野市から依頼された「佐野サービスエリア」のハイウェイスタンプのデザインに関わったメンバーの一人で、佐野市在住であることから、選ばれました。

対談は、佐野市長や佐野商工会議所会頭からの質問に若者二人が答えたり、逆に市長に質問したり、という形で進められました。

まず、「若者がすみやすいまちとは」というテーマについて、市長及び会頭から質問がありました。

青木さんからは、若者がさらに住みやすくするためには、「学び」と「遊び」が充実することが大切で、放課後にも学校外で学べる環境があったり、佐野駅周辺での、カフェや雑貨店など、遊べる環境があると、若者にとって住みやすくなるのではないか、また、大学や大企業などの誘致も若者にとって魅力である、という話がありました。

続いて、青木さんから佐野市長に、青木さんの地元にある「国際クリケット場」を今後どのように活用していくのか、という質問がありました。青木さん自身も小学校でクリケットを教わったことがあるそうです。

佐野市長からは、クリケットは、世界でサッカーに次ぐ競技人口を持つことから、スポーツの面での交流だけでなく、経済的な交流につなげていきたい、という考えが示されました。

その後、いくつかのテーマでやりとりがありましたが、最後に、青木さんから、この会のように、自分の考えを聞いていただけることはたいへんありがたいことだと改めて感じました、このような「若者から意見を聞く」機会を今後もつくっていただけないか、という要望がありました。

佐野市長からは、様々な機会を通して若者の意見を聞き、市政に活かしたい、というご回答をいただきました。

*青木さんの堂々とした発言ややりとり、本当に素晴らしかったです。お見事でした。

佐野市長さんも収録終了後、とても楽しかった、とおっしゃっていたそうです。また、佐野市長さんへの要望の中で、若者の意見を聞く機会を、という話がでていましたが、実は、私も佐野市の担当者に、生徒の課題研究の代表班の発表を市役所内で直接、市長さんに聞いていただけないかと、お願いしていたので、図らずも、青木さんと同じ考えだったことがわかり、嬉しく思いました。是非、実現できるよう、調整したいと思っています。

身近な風景 ~校庭の「枝垂れ梅」開花宣言

1月12日(木)校庭(正門を入ってすぐ)の「枝垂れ梅」が開花した、という報告が中條先生からありました。気が付かないうちに、季節は春に向かっています。

写真は、主幹教諭の中條先生の撮影です。

特にありません。