文字

背景

行間

校長室便り

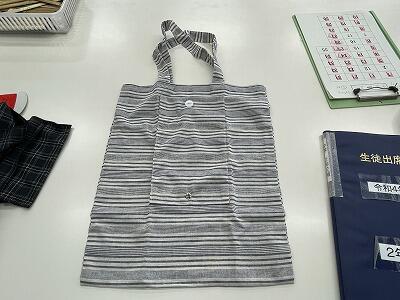

【中2】エコバック制作(家庭科、保科先生)

12月7日(水)6限目、中学2年2組の「家庭科」の授業(保科先生)を見学しました。今日は、布製のエコバック制作の1日目でした。

このようなエコバックを作ります。

今日はまず、本体に取り付ける「ポケット」の制作から始めました。

ここまで完成すると、先生にみてもらい、OKなら自分でハンコを押します。

少しずつ、ステップを踏んで完成させます。

わからないところは、友達に教わったりします。

先生に教わることもできます。

皆、黙々と作業を進めています。生徒に感想を聞いてみると、とても楽しいそうです。誰一人、手を休めることなく集中していました。あと数時間かけて、完成させるそうです。冬休みには、お買い物用に使えますね。

【中1】スクモ作り(藍プロジェクト)

12月7日(水)昼休み、1年2組の生徒たちが、藍染めの「スクモ」を作るための作業を行っていました。藍の葉を発酵させるため、毎日、葉をほぐして酸素が行きわたるようにしています。

藁の袋の中に、乾燥させた藍の葉を入れ、温かくして発酵させています。

温度を計測しています。一見すると、ただの土のような感じです。

手でよく揉みほぐし、酸素が行きわたるようにしています。

ほぐしたら、再び袋の中に入れて、毛布で包み、倉庫の中で寝かしておきます。

これを毎日繰り返しています。

大変な仕事ですが、誰に言われるわけでもなく、皆、当たり前のようにやっていました。自分たちが何のためにこの作業をやるのか、よくわかっているからできるんだと思います。いい「スクモ」ができるといいですね。

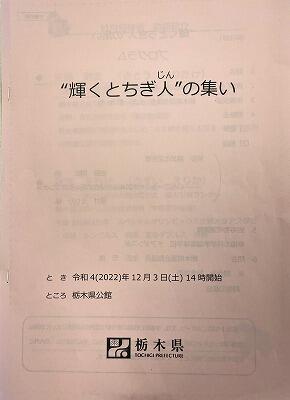

【高3】”輝くとちぎ人”の集い

12月3日〈土)14時~、栃木県庁の隣にある「栃木県公館」(迎賓館のような場所)で、栃木県で今年活躍した人が招待される「”輝くとちぎ人”の集い」が開催されました。県内各地・各分野から55名の招待者(全国大会等で3位以上の方の中から選考)のうち、本校から3名が招待されました。大変、名誉なことだと思います。

ボート競技・女子ダブルスカル全国3位の藤倉望妃さん(代表)、全国高校将棋竜王戦準優勝の竹熊柊君、そして、この写真を撮影した石井勝尉先生(ラグビー女子栃木県選抜代表)の3名が招待されました。

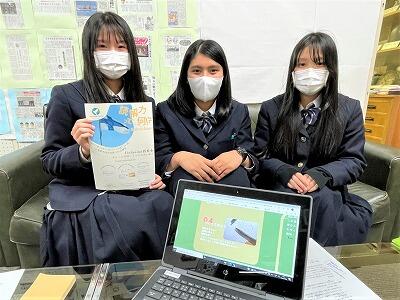

【中学】アンサンブルコンテスト報告

12月6日(火)昼休み、4日に行われたアンサンブルコンテストに出場した吹奏楽部の代表が、報告とお礼に来てくれました。

木管8重奏と金管6重奏に出場した本間さん、田名網さん、今瀬さんです。3人からは、アンサンブルコンテストの結果報告と当日、応援に来てくれたお礼の言葉がありました。

2年生はこれからの吹奏楽部をしょって立つリーダーですので、頑張って下さい。12月25日(日)に「佐野市こどもの国」で開催される「クリスマスコンサート」も楽しみにしています。

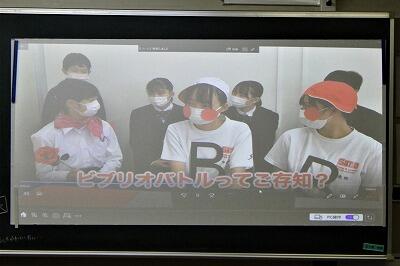

【中学】ビブリオバトル開幕!

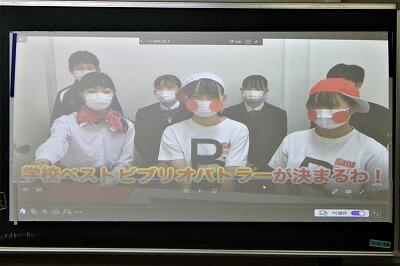

12月6日(火)8:15~8:30、今日から、生徒会主催による「ビブリオバトル」が始まりました。初回の今日は、まず、ビブリオバトルがどのようなものか、生徒会制作の動画がオンラインで配信されました。

昨年度、ビブリオバトルを初めて発案した「ビブリオ紗季」さん(左端)も登場しています。

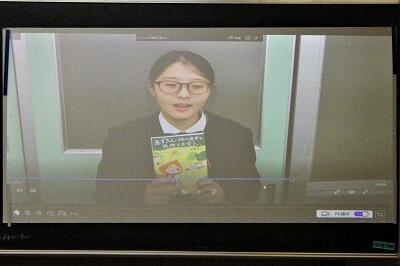

実際に、本の紹介のお手本を見せてくれました。

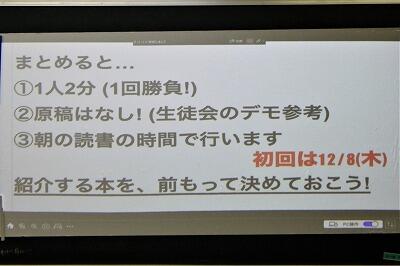

いよいよ、ビブリオバトルの1回戦は、今週の8日(木)から始まります。

【中高】高1から中3への学習アドバイス

12月5日(月)朝8:15~8:30、中学3年の教室で、高校1年生から中学3年生に向けて、学習アドバイスを行いました。

高校での勉強や高校生活について、アドバイスがありました。

中3生からの質問もたくさんありました。勉強についていけるか心配、勉強と部活動の両立はできるのか。などに、高校1年生が丁寧に答えてくれました。

こうした取り組みは、中高一貫ならではのものです。中3生は高校生活も視野に入れながら、あと数か月の中学校生活を有意義にすごしてください。

【高2】オーストラリアから体験入学②

12月5日(月)、今日からオーストラリアの高校生「石澤 シャーロット 彩 フェイ」さんの体験入学が始まりました。16日(金)までの10日間、高校2年3組で一緒に学校生活を送ります。朝の職員室に続いて、HRで自己紹介をしてくれました。

最初は、かなり緊張していましたが、すぐにクラスメートから声がかかり、輪の中心にいました。

朝の職員室

HRでの紹介

【中3】ロボコン関東甲信越大会

12月4日(日)、今日は「ロボコン関東甲信越大会」が開催されました。本来であれば、東京を会場に対面で競技する予定でしたが、新型コロナの影響で、各都道府県の会場をオンラインでつないで行われました。

栃木県は栃木市立大平中学校が会場でした。本校は「制御部門」に、「佐附中Team横山」(横瀬君と丸山君)、「佐附中Team金沢」(金谷君と楳沢君)の2チームが出場しました。

開会式もオンラインで行われました。

試合は「佐附中Team横山」が栃木県のトップバッターです。

まずは、自分たちのマシンの特徴などをアピールします。

そして、いよいよ競技開始です。

健闘しましたが、決勝に進むことはできませんでした。

続いて「佐附中Team金沢」の出番です。

まずはマシンのプレゼンタイムです。

かなり余裕ですね。

「佐附中Team金沢」は自己ベストの30点をたたき出しました。しまし、グループCを2位通過で、決勝進出はなりませんでした。

*ロボコンは、本校からは初出場でしたが、2チームとも、初めてとは思えない成果を残してくれました。

これも、二人のチャレンジ精神の賜物だと思います。2チームともよく頑張りました。

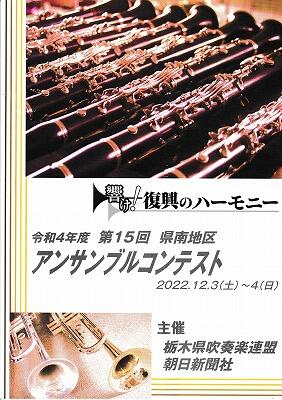

【中学】県南地区アンサンブルコンテスト(2日目)

12月4日(日)、葛生アクトプラザで、「第15回 県南地区アンサンブルコンテスト」の2日目が行われました。

今日は佐附中吹奏楽部から3チームが出場しました。

2年生14名、3年生6名、計20名が演奏しました。

佐附中の3チームは、Fブロック(11時40分~13時10分)で出場しました。

トップバッターは、2年生の「木管8重奏」です。木管楽器だけでなく、弦楽器や打楽器も含まれています。曲目は「マイ ホームタウン」でした。

メンバーは、◎大山汐音さん、山中美桜さん、本間琴星さん、中原悠水さん、渡邉壮莢さん、田中さつきさん、恩田政宗君、谷野蒼太君の8名です。

チームリーダーの大山汐音さんに感想を聞いてみました。

「やはりステージで演奏するのは、練習と違って緊張しました。しかし、うまく曲に表情を付けることができたので、練習の成果は出し切れたと思います。今は、ほっとしています。」

→木管楽器、弦楽器、打楽器の「いいとこどり」をしたような演奏でした。それぞれの持ち味がうまくブレンドされ、演奏や音色がきらきらと輝いていました。素晴らしい演奏だったと思いました。

お疲れさまでした。

2番手は、同じく2年生の「金管6重奏」です。曲目は「あの坂の向こう」でした。

メンバーは、◎田名網梨花さん、渡邉若葉さん、今瀬友里さん、内田絵理子さん、岩崎友杏さん、田名網航太君の6名です。

こちらもチームリーダーの田名網梨花さんに感想を聞いてみました。

「練習時間が短く、曲を仕上げられるか不安でしたが、短い中で自分たちにできることをやりました。ミスしたところもありましたが、みんなで演奏を楽しむことが出来たのは良かったと思います。」

→演奏は出だしから元気があり、思い切りが良かったです。確かにミスしたような個所はあったかもしれませんが、失敗を恐れることなく、やり切った演奏には、清々しさと伸びしろを感じました。とても良かったと思いました。

お疲れさまでした。

ここで、2年生チームは、いったん解散しました。

達成感が感じられる表情が印象的でした。皆、前向きなところが素晴らしいです。

さて、いよいよ3年生6名全員による「管楽6重奏」です。曲目は「白のトワイライト」です。

メンバーは、◎尾花彩葉さん、今井里歩さん、藤倉彩矢さん、藤浦夏帆さん、原碧希君、村田桜彩さんの6名です。

3年生は、この6名で演奏するのはこれが最後です。一人一人に感想を聞いてみました。

尾花さん(部長)

「3年生6名だけでステージに立ったのは、これが最初で最後でした。6人が一緒にステージに立てたことがとにかく嬉しいです。練習時間が短く、個人的にはうまくいかなかったところもありましたが、チームとして演奏できたことは私の宝物です。良い仲間に恵まれました(涙)。」

今井さん(副部長)

「今までで一番の出来、とまではいきませんでしたが、3年生はたった6人という数に負けず、努力とチームワークでここまでこれました。一人一人が練習でやってきたことが、一つのアンサンブルになり、今までやってきて良かったと思いました。」

藤倉さん(学指揮、木管セクションリーダー)

「6人という少ないメンバーで、良くここまでこれたなと思いました。最初は大変なこともありましたが、そうしたことを乗り越えたからこそ、今日という日があったと思います。一緒に演奏できて、本当に嬉しかったです。」

原君(学指揮、金管セクションリーダー)

「6人の中で男子は自分一人でしたが、自分もみんなもあまり意識せずにやってこれたのが良かったです。それが一番印象に残っています。このコンテストでは、金管と木管が混じったアンサンブルをみんなでやりたかったので、この曲を演奏できて良かったです。」

藤浦さん(楽譜係)

「この曲は編成が特殊だったので、演奏するのが難しかったですが、緊張した中で、一体感を感じることができ、達成感を感じました。この6人でやれてよかったです。」

村田さん(楽譜係)

「この曲は、ネットで演奏を聞いて選びました。とにかく6人全員で演奏できる曲ということで、楽器の種類が指定されていない曲を選びました。それだけに、実際に演奏してアンサンブルにするためには、難しいところもありましたが、みんなで良いものを作ろうという気持ちから協力できたのが良かったです。みんなの吹奏楽部への愛の強さを感じました。」

*皆さん、お疲れさまでした。6人それぞれの熱い思いを聞かせてもらいました。実際に演奏を聞いた感想としては、さすがに3年生の演奏はうまいなと思いました。力強さとメリハリがあり、ノッテいる感じがしました。また、個々の練習に裏付けられた自信があることが伝わってきたので、安心して聞くことができました。パンチのある素晴らしい演奏だと思いました。また、この6名は現在、早期入部で高校の吹奏楽部で活動しているそうです。今日の無念(があったとしたら)は、ぜひ高校で晴らしてください。素晴らしい先輩たちが待っています。

なお、今日は佐野高校の吹奏楽部員20名がスタッフとして、会場の運営をしていました。

舞台裏でも楽器の出し入れなどの力仕事も担当していました。

皆さん、お疲れさまでした。

【高2】県南地区アンサンブルコンテスト(1日目)

12月3日(土)「葛生アクトプラザ」を会場として、「第15回 県南地区アンサンブルコンテスト」が始まりました。1日目は、高等学校の部に「打楽器アンサンブル」の3名が出場しました。

(左から)坂田公希君、小松原千楓さん、植木愛咲さん(以上、高校2年1組)

本校の演奏は、17時8分開始でしたので、生徒たちは15時過ぎから会場入りしました。「打楽器アンサンブル」は、マリンバやヴィブラフォン、ドラムやシンバル、ウインドチャイムなどの大掛かりな楽器を使います。

演奏中の写真撮影等は禁止されていますので、どんなふうに演奏していたのか、どんな演奏だったかをお伝えすることは難しいですが、打楽器チームのパートリーダーである小松原さんを中心に息がぴったりと合っており、演奏から高いテンションと集中力を感じました。3人の演奏が重なり合うことで、うねりのあるリズムの波が繰り返し押し寄せ、身を任せて聞き入りました。約5分間があっという間に過ぎました。素晴らしい演奏でした。

3人は演奏後、楽器を楽屋裏にかたずけた後、ロビーに出てきました。顧問の小林先生と鶴見先生からも「すごく良かった」という声がかけらました。3人の表情からもやり切った感、満足感が感じられました。

業者による写真撮影では、もう何も思い残すことはない、といった吹っ切れた表情が感じられました。

3人の感想です。

小松原さん「緊張しましたが、演奏中、お互いの音を聞き合うことが出来たことが良かったです。」

坂田君「途中、ちょとしたハプニングはありましたが、落ち着いて対処できました。演奏のできは、今までで一番良かったです。」

植木さん「間違ったところもありましたが、練習の成果が発揮できたことが嬉しいです。今までやってきて良かったです。」

*皆さん、お疲れさまでした。「葛生アクトプラザ」はアンサンブルコンテストのような小編成の演奏では、とても音の分離が良く、純粋に素晴らしい演奏を楽しむことが出来ました。アンサンブルコンテストには指揮者がいませんので、お互いに音を聞き合うことがとても重要ですが、3人の演奏では、それが良くできていたと思いました。お互いに聞き合うことが、音楽の楽しさ、であることを改めて感じさせてくれました。

この後、楽屋裏では、トラックに楽器を積み込みました。荷台の中で、楽器が動かないようにしっかり固定しました。体が自然に動き、流れるような手慣れた作業は、もはや職人技で、見ていて飽きませんでした。

今回のコンテストでは、出演した3名だけでなく、裏方として、吹奏楽部の2年生7名が助っ人に来てくれていました。普段の部活では打楽器アンサンブルの演奏を他の楽器のチームが聞くことはあまりないそうですが、こんな凄い演奏だったのかとびっくりしていたようです。部長の須貝さんも「すごく良かった!」と感動していました。こんな所にも部員の仲の良さやチームワークの素晴らしさを感じました。

助っ人に来てくれたのは、白シャツの3人を周りで囲んでいる7人です。2年1組の岩下君、須貝さん、2組の山﨑さん、3組の五十嵐さん、澁江さん、4組の小黒君、田所君です。

これも青春の1ページなんでしょうね。素晴らしいです。

PS:明日(4日)は、佐附中吹奏楽部から3チームが出場します。

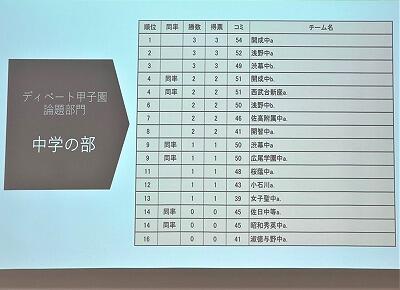

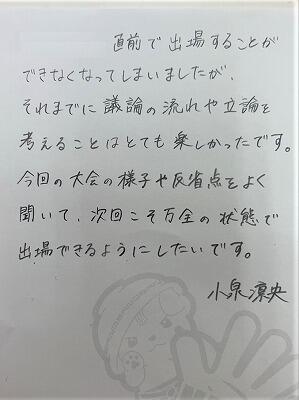

【中学】日本語ディベート甲子園「関東甲信越地区予選」

11月27日(日)東京の広尾学園を会場として、日本語による「第26回関東甲信越地区中学秋季ディベート大会」が行われました。附属中は2年生の「新チーム」で参加し、2勝1敗と大健闘しました。

新チームのメンバー(2年生7名)

試合結果は以下の通り、2勝1敗でした。

第1試合:佐附中 VS 昭和秀英中 (勝利)

第2試合:佐附中 VS 小石川中等 (勝利)

第3試合:佐附中 VS 開成中 (敗退)

コミュニケーション点の差で、16チーム中「7位」となりました。よく頑張りました。

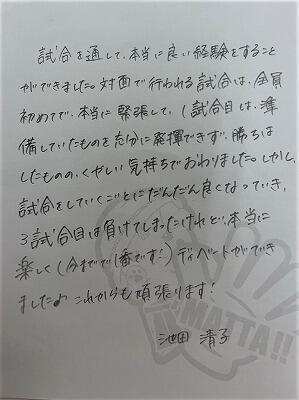

副部長の池田さんによる今大会の総括

「第1試合は緊張していたので思い通りの試合はできませんでした。第2試合は正直負けたと思っていましたが、勝つことが出来て良かったです。第3試合は負けはしましたが、全員が楽しく試合ができました。自分たちの成長が感じられる試合でした。」

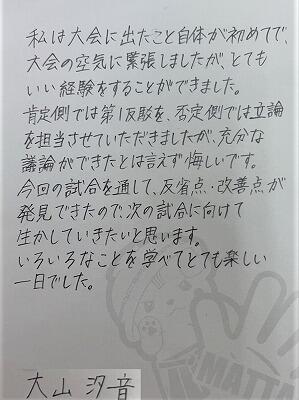

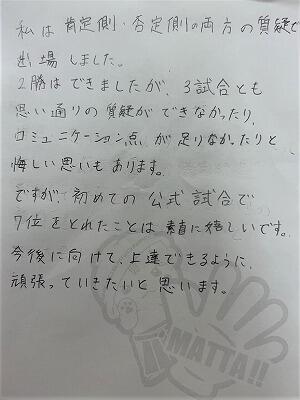

<全員の感想です>

池田清子さん(2-3)

仲江川千聖さん(2-3)

大山汐音さん(2-1)

若林千悠さん(2-2)

小泉凛央さん(2-3)

中原悠水さん(2-3)

田中さつきさん(2-2)

それぞれ、初出場の大会で手ごたえを感じていたようでした。

7名のメンバーには「表彰カード」を差し上げました。

【高2】オーストラリアから体験入学

11月29日(火)、オーストラリアのメルボルンから、本校で体験入学する「石澤 シャーロット 彩 フェイ」さんが、ご両親と挨拶に来られました。期末試験明けの12月5日(月)から12月16日(金)までの10日間ですが、高校2年3組(清水クラス)で、一緒に学びます。

校長室で、教科書を渡しました。

「彩(あや)」さんは、オーストラリアのビクトリア州にあるメルボルンから、日本にやってきました。お父さんが佐野市出身であるため、現在、家族で佐野に里帰りをしています。その間、特別に、彩さんの祖父の母校でもある「佐野高校」で体験入学をすることになりました。

彩さんは、ビクトリア州立の「John Monash Science School ジョン モナッシュ サイエンス スクール」の高校2年生です。この高校は、世界大学ランキング57位のモナッシュ大学とビクトリア州によって、2010年に開校した最先端の科学を学ぶ高校だそうです。オーストラリア中から生徒が集まってきています。そこでは、世界中の語学を選んで学ぶことが出来るので、彩さんは「日本語」を勉強しています。そのため、日本語は普通に話せます。

John Monash Science School

彩さんは、日本のアニメが大好きで、特にバレーボールをテーマにした「ハイキュウ」が好きだそうです。そのため、体験入学では「女子バレーボール」部に参加したいと話していました。また、「英語ディベート」も一緒にやってみたいそうです。理科は生物を選択していて、科学部のサンショウウオにも興味を示してくれました。将来は医者を目指しているそうです。

短い期間ですが、日本の高校生活を楽しんでいってください!

【高2】読解力って何? フィンランドを体験しよう!

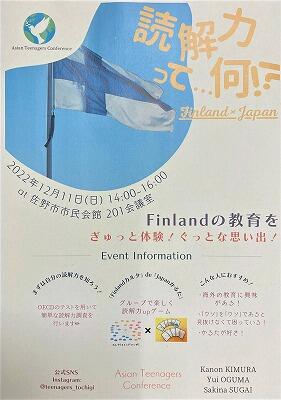

11月28日(月)放課後、高2の課題研究班の3人が、自分たちで企画したイベントのプレゼンに来てくれました。「読解力って何? Finland × Japan 」と題するイベントを佐野市(12月11日、佐野市文化会館201会議室)、宇都宮市(12月18日)で開催します。

(左から)木村香乃音さん(2-2)、須貝咲那さん(2-1)、小熊優衣さん(2-2)の3人組

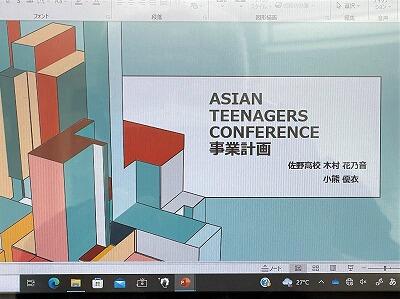

このイベントは、今年7月に栃木県が公募した「とちぎユースチャレンジ」に3人が応募し、「ステップアップコース」(補助金10万円)に採択された企画「ASIAN TEENAGERS CONFERENCE 事業計画」を5か月かけて練り上げ、ようやく実現にこぎつけました。

↑ 7月にプレゼンしたパワーポイント

↓ これから実施するイベントのポスター(ここまでシンカしました!)

3人は、自分たちの課題研究として、OECD(経済協力開発機構)が進めているPISA(Programme for International Student Assessment)と呼ばれる国際的な学習到達度に関する調査で、フィンランドの子どもたちは「読解力」に優れていることに着目しました。そこで、フィンランドの教育システムについて、独自に研究を進め、「フィンランド・メソッド」によって、発想力や批判的思考力、論理力が高められていることを知りました。

3人が考えた構想は、「読解力」をどうとらえるか、そして、どうやって高めることが出来るかが重要なカギとなります。そこで「哲学カフェ」の阿見先生の紹介で、文芸評論家の神山睦美さんのご自宅にお伺いし、自分たちが考えた企画をプレゼンし、アドバイスをいただき、完成しました。

イベントは3部構成になっています。

1部:読解力とは? PISA(学習到達度試験)の問題を体験する。

2部:フィンランドメソッド体験 3人が開発したゲーム「カルタdeかるた」(マインドマップ)を体験する。

(フィンランド体験・休憩)フィンランドの「ミートパイ」を食べよう!

(本場フィンランドのミートパイ(冷凍)を取り寄せたものを温めてみんなで食べます)

3部:読解力を高める! 読解力をみる問題を作って解く!(ここが最大の売りで、3人が編み出した読解力を高める手法)

*3人から話を聞いてみると、内容の「先進性」、「オリジナリティ」等に驚きました。この5か月間で、今回の構想は大きく成長・発展しました。指導に当たられた阿見先生に「彼女らはただものではない。見直した。」と言わしめただけのことはあると思いました。これはもう、イベントに行って、体験してみるしかないですね。

佐野市(12月11日、佐野市文化会館201会議室、14:00~16;00 )

中学生や大人の方もご参加ください。

フィンランドのミートパイも食べられます!

【高1】ウルグアイから来た「弥生」さん、留学最終日

11月25日(金)昼休み、ウルグアイから来ていた留学生「弥生・レジーナ・レイ・ウエダ」さんが、友人たちと挨拶に来てくれました。今日は、10月31日から始まった短期留学の最終日でした。

(左から)親友となった戸田心彩さん(1-3)、弥生さん(1-4)、ホストファミリーの吉田華菜さん(1-4)

この日の朝8時15分、弥生さんは、先生方にお礼とお別れの挨拶(日本語)をしてくれました。

弥生さんは、本校での留学期間中に、バレー、テニス、卓球、茶道、将棋、剣道、手芸、英語ディベートなどの部活動に参加できたこと、マラソン大会で一緒に走ったことなど、素晴らしい思い出ができたことを感謝していました。

剣道部での体験

剣道部の1年生たち(剣道部員の戸田さんと仲良くなりました)

戸田さんと走ったマラソン大会

マラソン大会後のクラス全員の集合写真

家庭科で「親子丼」を作ったことも忘れられないそうです。

日本での思い出のベスト3

1 佐野高校での生活

2 とちぎ秋祭り

3 東京(浅草、渋谷、原宿など)

最後に

「佐野高校の皆さん、本当にありがとうございました。皆さんはとてもあたたかく、フレンドリーでした。このような素晴らしい体験ができて、とてもうれしいです。」

と感謝の気持ちを伝えてくれました。

弥生さんは、翌日の26日には、ウルグアイに旅立つそうです。しかし、また会うこともあるかもしれませんね。この1か月で、日本とウルグアイの距離が縮まったことは間違いなさそうです。

【中1】倒れている方を助けました

11月25日(金)昼休み、中学1年1組の藤倉美羽さんに校長室に来てもらいました。藤倉さんは先週、登校中に道に倒れていた方を助けたそうです。そのことを知った近隣の方が、是非、本人を褒めてあげてくださいと本校に連絡してくださいました。

当時の様子を藤倉さんに聞いてみると、ゴミを出しに来ていたおばさんが、飛んできた大きなカマキリに驚き、しりもちをついてしまい、そのまま動けなくなっていたそうです。道路沿いで車の通りも激しかったので、藤倉さんは思わず駆け寄り、抱き起して介抱しました。おばさんには大変感謝されたそうです。

*藤倉さんは、できることをしただけですと謙遜していましたが、同じ場面に遭遇した時、誰でも出来ることではないと思います。実際に行動を起こせたことは、素直な心と勇気があったからだと思います。このような生徒がいることをとても嬉しく思います。

身近な風景 ~朝日に輝く紅葉

11月24日(木)校庭で「朝日を浴びて輝く紅葉」の写真です。名のある史跡・名所の趣がありますね。

カメラマンは、鈴木教頭先生です。

【中2】国家試験にチャレンジ!「ITパスポート試験」合格

11月22日(火)昼休み、中学2年2組の荻原惇綺君が、国家試験「ITパスポート試験」に合格したことを報告に来てくれました。おめでとうございます

合格証書を見せてくれました。経済産業大臣からの発行です。

ITパスポート試験は「iパス(アイパス)」とも呼ばれ、「ITに関する基礎的な知識を証明する」ことができる国家資格です。これを持っていると、大学入試や就職に有利になるところもあるそうです。

ITパスポートのパンフレット→ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/pamphlet_r03_ip.pdf

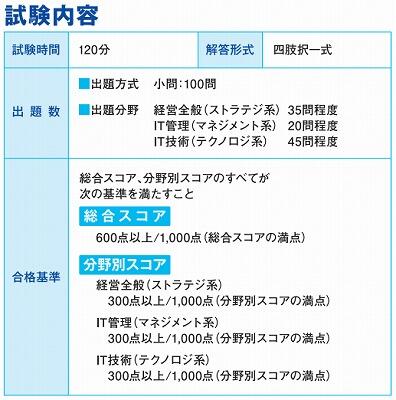

試験時間は120分で、コンピュータを利用して実施するCBT方式(CBTとは、「Computer Based Testing」の略)で行われます。出題方式は、四肢択一で、全部で小問が100問あります。問題は、ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系の3分野から出題されます。各分野で1000点満点中300点以上とり、その上で総合評価点で1000点満点中600点以上取ると、合格できます。

(上記パンフレットより引用)

荻原君は9月度の試験を受験しました。

9月度の試験結果は、全国で19331名の社会人と学生が受験し、合格率は、社会人54%、学生39%でした。小中学生も18名が受験しましたが、合格者は3名だけでした。ITに関する基礎知識といっても、中学生がそう簡単に合格できる試験ではありません。

ITパスポート試験HPより→ https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html#

荻原君にいくつか聞いてみました。

Q1:ITパスポート試験を受けようと思ったきっかけは何ですか?

→中1の1月に、本屋でパソコン関係の本を見ていたら、ITパスポートの本を見つけました。興味ある内容だったし、自分でも受験できることを知り、挑戦してみようと思いました。

Q2:どうやって勉強したんですか?

→主にアプリの過去問で、約半年間、勉強しました。ユーチューブ動画などでも勉強することが出来ました。

Q3:次の目標は何ですか?

→ITパスポートは、ITを活用する人向けのもので、難易度でいうとレベル1なので、さらに、情報処理技術者向けの「基礎情報技術者試験(FE)」に挑戦したいです。ぜひ、中学生のうちに合格したいです。

*素晴らしいチャレンジだと思います。まさに「好きこそものの上手なれ」ではないでしょうか。次のステップに合格したら教えてください。頑張ってください。応援しています。

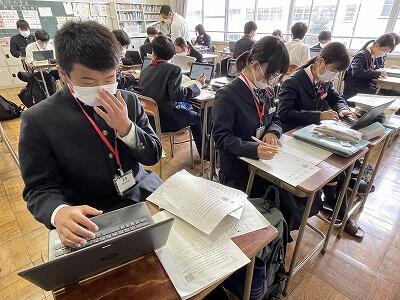

【中学】県教委による「学校訪問」

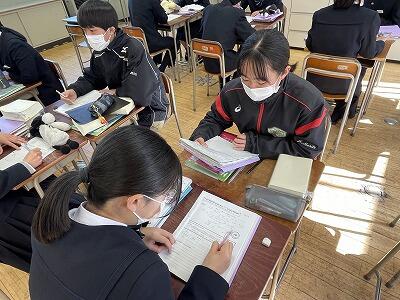

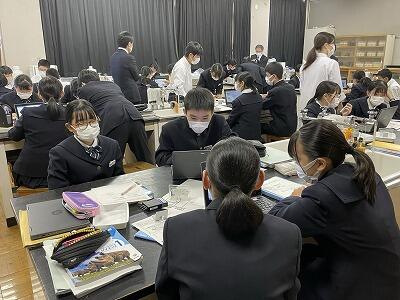

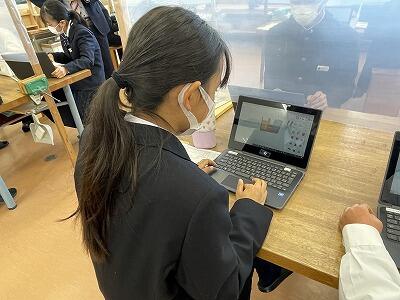

11月21日(月)今日は朝から、県教委による「学校訪問」がありました。栃木県には県立中学校が3校(佐附中、宇東附中、矢東附中)ありますが、今年は3年ぶりに本校の順番が回ってきました。県教委の指導主事17名が来校し、午前中は中学で授業をしている全ての先生の授業を見学し、午後はよりよい授業改善のための話し合いが行われました。本校の先生方は、どうしたら授業がもっと良くなるか、いつも研究をしています。

2年生の「総合的な学習の時間」の授業

どの授業も、それぞれ工夫がされており、生徒が前向きに学習に取り組んでいる様子がよくわかりました。

県教委の指導主事の先生方から、とても高い評価をいただきました。

以下は、各授業の一コマです。

【高2】ニューヨーク・バレエ留学

11月18日(金)、「マラソン・ウォーキング大会」終了後、高校2年2組の小林優花さんが、12月の「バレエ留学」の報告に来てくれました。

小林さんは、12月5日~23日の17日間、ニューヨークの「ミッド マンハッタン パフォーミング アーツ MID Manhattan Performing Arts」https://www.midarts.info/ のプロフェッショナルトレーニングプログラムに参加する予定です。

プログラムの内容は、

バレエ・レパートリー・コンテンポラリー・モダン・シアタージャズ・タップ・演技・リハーサル・ヨガ・その他

12月18日には、ニューヨークブロードウェイ96丁目のシアターにて劇場パフォーマンス

12月23日には、学んだことを披露するスタジオパフォーマンス(成果発表会)

また、現地で活躍するダンサーらとの交流会·質問会もあるそうです。

(「MID Manhattan Performing Arts」のHP掲載の写真)

小林さんは、小学1年生から、市内のバレエスタジオで、バレエを始めました。

中学2年生の時は、ロシア連邦のバシコルトスタン共和国の首都ウファにある「ルドルフ・ヌレエフ記念ロシア国立バシキール・バレエ・アカデミー」で、夏休み中の2週間、留学したそうです。その後、高2の9月から、そこで長期の留学をする予定でしたが、ウクライナ情勢のため、実現できませんでした。

そこで、今年8月に川崎市で開催された「日本国際バレエフェスティバル2022」https://www.japanballet.com/ のオーディションに出場し、見事、ニューヨークの「MID Manhattan Performing Arts」の1ヶ月間授業料半額免除の奨学金を獲得することができました。その結果を受け、12月に行われる今回のバレエ留学が実現することになりました。おめでとうございます。また、来年6月には、ポルトガルのバレエ学校に、短期(2週間)留学することも決まったそうです。

オーディションの時の写真です。「アレルキナーダ」というバレエの演目の中から踊ったそうです。

最後に、小林さんは「バレエなしの生活は考えられない。将来はバレエを仕事にしていきたい。」と話してくれました。日本は、まだまだバレエは特別なもの、という見方が強いそうですが、欧米では、バレエは映画や演劇、コンサートを見に行くのと同じくらいポピュラーな楽しみであり、たくさんのバレエ団やバレエ学校もあり、そういった環境の中でバレエをやっていくことが夢だそうです。

まずは、クリスマスのニューヨークでのバレエのレッスンを楽しんできてください。

希望あるところに未来は開けると思います。

【中高】実録「マラソン・ウォーキング大会」

11月18日(金)「マラソン・ウォーキング大会」が開催されました。旭城祭、旭城大運動会と並ぶ、「中高合同の3大イベント」の一つでもあります。速報でもお伝えした通り、今回は、全員が時間内にゴールを果たしました。つまり、全員が「完歩・完走」しました。これは、本校が中高一貫となり、本行事が始まって以来、初めてのことだそうです。素晴らしい大会でした。

「雲一つない快晴」ではありませんでしたが、特段、暑くもなく寒くもなく、秋の穏やかな日差しが感じられる、絶好のマラソン・ウォーキング日和となりました。生徒たちは元気に出発しました。

今回、初めて生徒たちと一緒に、ウォーキングに参加しました。これまでは、係員として各ポイントでの誘導・健康観察や本部での待機などを行ってきましたが、本部と連絡がとれる状況にして、中学生と一緒に歩きました。

これまでの定点からの観察ではなく、スタートしてからゴールするまでリアルタイムで体験した「マラソン・ウォーキング大会」とそこで出会った生徒たちを紹介したいと思います。

8時26分、中学1年生を先頭にして、スタート地点へと向かっています。

1学年主任の高野先生から、頑張っていこう、と気合が入りました。

8時35分、ピストルの合図とともに、班ごとにまとまって歩き始めました。ここが生徒の先頭です。

学校から、まずは秋山川に向かいました。ここからは、秋山川沿いにしばらく歩いていきます。

秋山川の河川敷を通過しています。

住宅地の中も歩きます。

たくさんの保護者が、コース係員として、先生方とともに、旗を持って安全に誘導を行ってくださいました。

路地裏の道路もコースに入っています。

ここからは、ほぼ秋山川に沿って、唐澤山の登り口に向かいます。

この遊歩道から、秋山川が流れている方向を見ると、たくさんの赤い実が目につきました。

カラスウリの実です。これが、驚くほどたくさんありました。最近では、あまり見ることがありませんでしたが、こんなところにたくさん自生していました。カラスウリは、夏の夕方に、白いレースのような美しく、そして儚い花を咲かせます。

遊歩道は、紅葉や落ち葉の木々の中を伸びています。ここは、自動車が通る音も聞こえてこず、川の流れの音や鳥の鳴き声だけが響いています。

このトンネルを抜けると、また視野が開けてきました。

生徒たちは、それぞれに楽しみながら歩いていました。地図が大好きな1年生は、地図を見ながら、今、どの辺を歩いているかを確かめながら歩いていました。

素晴らしい楽しみ方だなと思いました。

この辺りから、秋山川を離れ、旧田沼高校(現:国際クリケット場)の方へ移動していきます。

ここから、いよいよ唐澤山を登り始めます。

ここからは、中学2年生の集団と一緒に登っていきました。高木先生が2年生の先頭です。

先の方には、中学1年生の後ろの方の生徒の姿も見えました。

自分のペースに合わせて登っているので、どんどん追い越していく生徒もいます。

このような眺めが見られました。素晴らしい景色です。

唐澤山神社の駐車場に到着しました。ここには給水所があり、水が配られていました。ひと休みしてから、出発します。ここからは下り道となります。

道路からの眺めも最高で、生徒たちは下界の景色を楽しみながら、歩いています。

そうこうしているうちに、高校生のマラソンの先頭の生徒が近づいてきました。高校男子は佐高を10時10分スタート、高校女子はウォーキングの後、11時に、唐澤山登山口からマラソンがスタートします。

このときの時刻は、10時36分でしたので、佐高から26分でここまで来たことになります。さすがに速いですね。このときの1位は、最終的に優勝した高校2年生の川上君でした。続いて、2位、3位と、ものすごいスピードで追い越していきました。中学生たちは拍手や声援を送っていました。

ここから、コースは奈良渕町へと抜けていく方面へと入っていきます。ゆるやかで長い参道が続きます。

マラソンで追い越していく生徒たちの姿をひたすら紹介します。

ここで、中條先生の姿が見えました。中條先生は男子の一番最後からスタートしたので、ものすごいごぼう抜きです。表情にも余裕がありますね。

ここで、11時に唐澤山の登り口をスタートした高校女子の先頭がやってきました。3年生の加藤さんです。この時の時刻は11時24分です。わずか24分で、唐澤山を登って降りてきたことになります。速いですね。

ここから先は、唐澤山を下り切り、平地の住宅街の中を走っています。

ここで、最後の給水ポイントです。残り三分の一を切っています。

今登ってきた唐澤山を背景に眺めながら、ゴールを目指します。

一緒に走っていた茂木先生の姿も見えました。

秋山川の遊歩道に戻ってきました。いよいよ大詰めです。

東門が見えてきました。これでゴールです。この時、時刻は12時30分でした。8時35分に佐高をスタートし、再び、佐高にゴールするまで4時間かかりました。歩数は26000歩を軽く超えていました。

校庭では、高校男子で優勝した川上君が爽やかな笑顔を見せてくれました。

ゴールしていた高校3年生の写真を撮ったところで、スマホのバッテリーが2%となり、もうシャッターは切れませんでした。スタートしてから、枚数にして600枚以上撮りましたが、ちょうど計ったように、撮影も終了となりました。

皆さん、お疲れさまでした。そして、ご協力いただきましたたくさんの保護者の皆様、ありがとうございました。お陰様で、「マラソン・ウォーキング大会は」は大成功を収めることが出来ました。

生徒の皆さんは、ゆっくり体を休めて、また月曜日から元気に登校してください。また、高校3年生は、今回、全員が完走したことを胸に、受験に向けて頑張ってください。応援しています。

特にありません。