文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

身近な風景 ~満開を迎えました

3月29日(火)、校庭の桜(ソメイヨシノ)は、ほぼ満開となりました。満開とは、八分咲きになった状態だそうです。これ以上、開花が進むと、最初に咲いた花が散り始めてしまうので、そうなる前の状態を満開としています。

日曜日の夏日(気温26℃)で一気に開花が進みました。開花からまだ4日しかたっていません。通常は、満開まで1週間はかかりますが、早すぎますね。

校庭北側の土手の桜も満開です。

校庭北側の土手の桜も満開です。

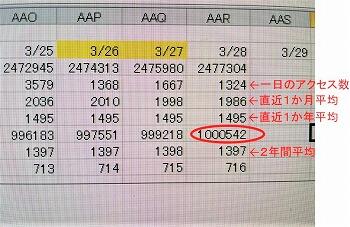

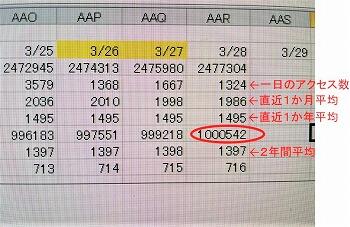

本校のHP閲覧数100万アクセス突破!

3月28日(月)までのHPアクセス数が、記録を取り始めた2020年4月12日からの約2年間(716日)で、100万を突破しました。一日あたりのアクセス数は、2年間平均で約1400、今年度の1年間だと約1500アクセスでした。今年度だけだと55万アクセスを達成しました。

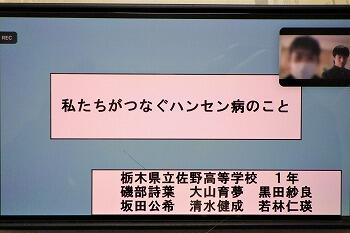

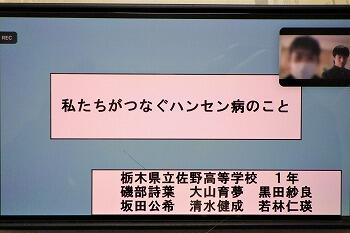

【高1】ハンセン病に関するシンポジウム

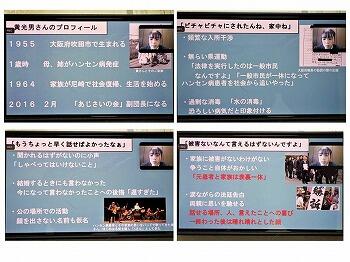

3月27日(日)13時から、厚生労働省等が主催する「ハンセン病に関するシンポジウム」が開催されました。第1部「高校生によるハンセン病回復者とそのご家族への聞き書き」で、本校生チームが発表しました。

高校1年生6名のチームにより、黄光男さん(ハンセン病家族訴訟原告団副団長)の「聞き書き」からわかったこと、そこから何を学び、なにをすべきか、等について、約30分間、発表しました。今回は、磯部さん、大山君、清水君、若林君の4名が代表で発表しました。

まず、大山育夢くんが聞き書きの概要やメンバーがどのような動機でこのプロジェクトを始めたのか、などから説明しました。

続いて、磯部詩葉さんが、黄さんのお話の中で、特に印象に残ったエピソードを正確な口調で再現していました。

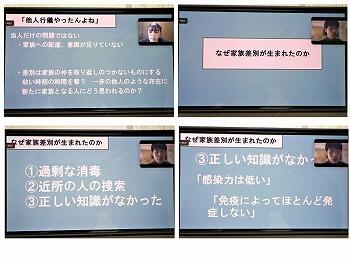

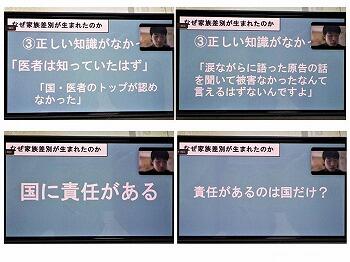

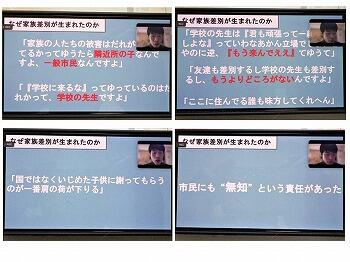

次に、若林仁瑛くんが、「なぜ家族差別が起きたのか」について、わかったことや考えたことを伝えました。

次に、清水健成くんが「まとめ」として、聞き書きを行った感想や「学びと教訓」として、全員が感じたことを伝えました。

最後は、全員で「私たちがすべきこと」として、今回の「聞き書き」の結果を、多くの人に興味を持ってもらえるような作品にまとめ、さまざまな機会を通して、伝えていくことを宣言しました。

*本校生の発表は、黄さんからの「聞き書き」の内容を正確な言葉で伝えるとともに、その内容を分析し、「そこから学んだこと」を踏まえ、「私たちがすべきこと」を提言するだけでなく、自ら取り組むことを宣言しました。

*単なる「聞き書き」に終わらず、そこから、考え、行動しようと決意したことから、想像以上のアクティブな活動であったことを実感しました。

*黄さんご本人も登場され、本校生の「聞き書き」の発表を非常に高く評価してくださいました。本校生の考えるような取組を国がやってくれたら、差別はもっとはやく解消されたかもしれない、とまで発言してくださいました。

*とにかく、素晴らしい発表でした。本校生のポテンシャルの高さを思い知らされました。ここまで、お疲れさまでした。よく頑張りました。

*しかし、本校生の取組は、まだまだこれからも続きます。こうすれば差別がなくなる、ということを身をもって証明してほしいと思いました。このメンバーならできると信じています。頑張ってください。

身近な風景 ~さくらの日

今日3月27日は、「日本さくらの会」が定めた「さくらの日」だそうです。

日本気象協会のHP「tenki.jp」の今日のブログ中で紹介されていました。語呂合わせ、さくら(サ3×ク9=27)で、3月27日となったようです。本日、東京では満開ということですが、佐高の桜もかなり咲いてきました。3部咲き程度です。

定点観測している枝も開花しています。

日本気象協会のHP「tenki.jp」の今日のブログ中で紹介されていました。語呂合わせ、さくら(サ3×ク9=27)で、3月27日となったようです。本日、東京では満開ということですが、佐高の桜もかなり咲いてきました。3部咲き程度です。

定点観測している枝も開花しています。

校庭北側の桜です。

正門前の桜です。

垂れ桜は、満開です。

身近な風景 ~山伏との遭遇

3月26日(土)15時頃、栃木市岩舟町小野寺にある村檜神社の境内で、法螺貝の音が鳴り響いていました。そこには「山伏」の姿がありました。

せっかくですので、お話を伺いました。

このお方は、25歳の時、単身、インドに渡り、ネパール、タイ、マレーシア、チベットと旅し、僧院で修行していたそうです。インドで修行をしていた際に「オージャス」というお名前をいただいたそうで、お名前をお聞きすると「オージャスです。」とお答えになりました。

その後、日本に戻ってからは、娑婆の仕事(普通のお仕事?)をしながら、山伏として、日本中、巡礼を続けてきたそうです。実は、日本には、こうした山伏が、大勢とはいえないまでも、一定数いるそうで、定期的な山伏の集会もあるそうです。

山伏に出会ったのは、初めての体験でした。世界平和やコロナ退散を祈っているそうです。佐野高校・同附属中の生徒の安全も祈願していただきました。気さくで、とても素晴らしい方でした。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

6

9

5

0

8

7