文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

「幸せな学校」を作ろうプロジェクト

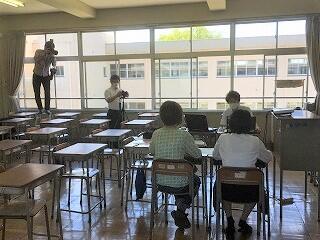

今日は、「幸せな学校」を作ろうプロジェクトの一環として、ベネッセコーポレーション関東支店長の蘆田章吾先生による「学校教育デザイン」講話を実施しました。

14時から15時の日程で、45分の講話と質疑応答が行われました。

3密を避けるため、校内は4会場、在宅勤務で10名、出張先から1名が、Zoomという遠隔会議システムで参加しました。講師の蘆田先生は、全国の高校教育改革の最前線について、最も熟知されている方です。

校内の会場1

14時から15時の日程で、45分の講話と質疑応答が行われました。

3密を避けるため、校内は4会場、在宅勤務で10名、出張先から1名が、Zoomという遠隔会議システムで参加しました。講師の蘆田先生は、全国の高校教育改革の最前線について、最も熟知されている方です。

校内の会場1

講師の蘆田先生

講義終了後も活発な質疑応答が行われました。

先生方からの感想としては、

「今の本校職員にとても必要なもので大変参考になりました。」

「学校教育目標を具体的な資質・能力で示すためには、校内外の納得感という視点が必要だということがわかりました。」

など、具体的な事例をもとに、納得感の高い講義でした。

来週18日には、これを受けて、本校のプロジェクトチームの検討会が開催されます。

動画制作の現場に潜入!②

今日は、高校の先生方の授業動画の制作現場(地歴科、理科)に潜入しました。

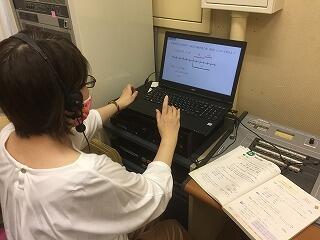

まずは、地歴科の高久先生です。

高久先生は、パワーポイントの画面に、後から解説を録音しています。録音スタジオは、コンピュータ室です。静かなので落ち着いて録音できるそうです。

高久先生にインタビューしました。

まずは、地歴科の高久先生です。

高久先生は、パワーポイントの画面に、後から解説を録音しています。録音スタジオは、コンピュータ室です。静かなので落ち着いて録音できるそうです。

高久先生にインタビューしました。

「授業動画を作成する際、心がけていることはありますか?」

→やはり、5分から10分の長さにまとめることが大切です。どうしても長いと集中力が続きませんからね。

また、国際情報研究所のHPには「データダイエット」が提唱されています。日本中の高校が、Zoomなどを利用して遠隔授業を行ったとすると、それだけで日本のデータ通信量はパンクしてしまいます。ユーチューブのデータ通信量は、Zoomを行う際のデータ通信量に比べると圧倒的に少ないですが、できるだけ容量が少なくなるよう、画質を最小限に抑えるなど、データダイエットしています。

「授業動画を作成することで、新たな気づきはありますか?」

→生徒のいないこと、授業ができないことは辛いです。自分は改めて授業をすることが好きなんだなと感じています。やはり、双方向の授業の方が、生徒にとって励みになると思います。

続いて、理科の清水先生の授業動画の作成現場に潜入しました。

清水先生は、生物室で撮影しています。普段、授業をしている場所が、一番やりやすいのかもしれません。

清水先生にインタビューしました。

「授業動画を作成する際、心がけていることはありますか?」

→教科書や問題集で、わかりにくい所、つまずきやすい所をピックアップして、説明しています。普段の授業での説明をそのまま撮っているような感じです。

「生徒は、授業動画をどのように活用しているのでしょうか?」

→生徒は、課題のプリントをやる上で、わかりにくい所を動画で確認しているようです。わりと順調に進んでいる生徒が多いようです。

*それぞれ、普段の授業を意識して、動画を作成している、という印象を受けました。動画作成者の先生が、この動画で何を一番伝えたいんだろう、という視点で、動画を見てみると、より興味がわくかもしれないですね。

佐高ミュージアム⑯

「佐高ミュージアムNo.81~85」を公開します。

佐高ミュージアムNo81 「カメに学ぶ野生生態学」.pdf

佐高ミュージアムNo82 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo83 「トウキョウサンショウウオの卵嚢数調査」.pdf

佐高ミュージアムNo84 「コイの産卵」.pdf

佐高ミュージアムNo85 「イノシシ」.pdf

佐高ミュージアムNo81 「カメに学ぶ野生生態学」.pdf

佐高ミュージアムNo82 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo83 「トウキョウサンショウウオの卵嚢数調査」.pdf

佐高ミュージアムNo84 「コイの産卵」.pdf

佐高ミュージアムNo85 「イノシシ」.pdf

授業動画の制作現場に潜入!

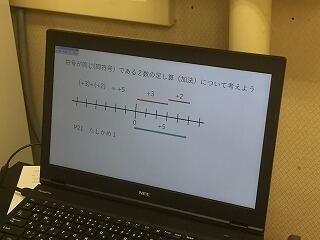

今日は、先生方が配信している授業動画の制作現場に潜入しました。今回は中学校編(特に、数学と英語)です。

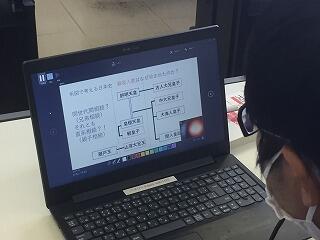

まずは、これまで多くの動画を配信している数学科の服部先生の動画制作の様子をのぞいて見ました。

服部先生は、自分のHR教室で撮影しています。

黒板と服部先生が両方写るように、カメラ位置のチェックから始めます。

まずは、これまで多くの動画を配信している数学科の服部先生の動画制作の様子をのぞいて見ました。

服部先生は、自分のHR教室で撮影しています。

黒板と服部先生が両方写るように、カメラ位置のチェックから始めます。

服部先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→まずは、生徒が興味を引くような内容にすることです。世の中には数多くの授業動画があるので、それを見て参考にしています。ただし、それらの動画との大きな違いは、自分がよく知っている先生が授業をしていることで、まずそこから興味を持ってもらおうと、工夫しています。

「普段の授業と比べて大変なことはありますか?」

→授業の準備は普段以上に必要になります。どうしたらわかりやすい板書になるか、いかに5分程度にまとめるか、などについて、検討しています。

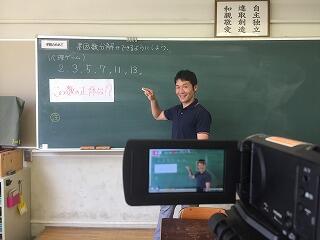

続いて、英語科の富永先生です。富永先生は、パワーポイントの画像に、後から音声を入れています。放送室を録音スタジオとして使用しています。

富永先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→ゆっくり、はっきり、ていねいに話すことを心がけています。また、発音など、生徒が繰り返して発声できるような内容にしています。

「授業動画をつくることで、新たな気づきのようなものはありますか?」

→自分が作った動画を自分で見ると、話すペースが速いなと思いました。子供たちにとって、どんな話し方がいいのか、など、生徒の立場から自分の授業を見直すきっかけになりました。ゆっくりと大きな声で、何が大切なのかを伝えていきたいです。

また、ネット上で見ることができるユーチューブの動画を見ることで、自分の作る動画自体も改善していると思います。

最後に、数学科の山田先生です。山田先生も、パワーポイントの画面に、解説を後から録音しています。放送室は、いろいろな先生方にとって、スタジオとなっています。

山田先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→教科書の中で、特にわかりにくい所などをピックアップして説明しています。

教科書を理解する「きっかけづくり」になればと考えています。

「授業動画には、どんなメリットがあると思いますか?」

→自分が作った動画を自分で見ると、話すスピードが速いことがわかりました。授業動画を作ることが、自分の授業改善につながっていると思います。また、生徒にとっては、遠隔授業と違って、わからないところを繰り返し見ることができることが、メリットなのではないかと思います。」

*以上、中学校の数学と英語の授業動画の作成現場からお伝えしました。

先生方は、授業動画の制作に、けっこうはまっているように見えました。

今回紹介した先生方は、いずれも「生徒が授業動画を見た感想が知りたい。反応がないのが、一番つらい」と話していました。

授業が再開できる日が待ち遠しいですね。

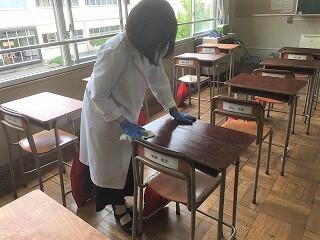

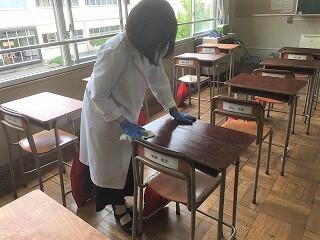

分散登校に関する事前のお知らせ

本日、一斉メール配信いたしましたが、来週から、中高ともにクラスを2分割し授業等を行う分散登校を実施する予定です。

朝夕の混雑する時間帯を避けて、午前の部(9:05~11:55)、午後の部(13:15~16:05)の時間帯を設定するなど、「3密」防止に配慮して実施したいと考えています。

また、

①生徒が教室に入退出する時には、必ず消毒液で手を消毒させる。

②教室内では、各机の前後左右の席は座らないよう、間隔を空ける。

③自分の席にしか座らせない。

④午前の部、午後の部の終了後は、それぞれ、教員が次亜塩素酸の溶液で机・イス・扉等を殺菌消毒する。

など、できる限りの対応策を検討しています。

今日は、机イスの殺菌消毒のシミュレーションを行いました。どんな拭き方をすればよいか、時間はどれくらいかかるか、などを実際に先生方でやってみました。

机イスの殺菌消毒

朝夕の混雑する時間帯を避けて、午前の部(9:05~11:55)、午後の部(13:15~16:05)の時間帯を設定するなど、「3密」防止に配慮して実施したいと考えています。

また、

①生徒が教室に入退出する時には、必ず消毒液で手を消毒させる。

②教室内では、各机の前後左右の席は座らないよう、間隔を空ける。

③自分の席にしか座らせない。

④午前の部、午後の部の終了後は、それぞれ、教員が次亜塩素酸の溶液で机・イス・扉等を殺菌消毒する。

など、できる限りの対応策を検討しています。

今日は、机イスの殺菌消毒のシミュレーションを行いました。どんな拭き方をすればよいか、時間はどれくらいかかるか、などを実際に先生方でやってみました。

机イスの殺菌消毒

教室のドア脇に置かれた消毒液

新型コロナの感染のリスクを考えると、不安がつきないとは思いますが、本校は、「3密」防止や感染のリスクを避けるための対応策を講じたうえで、慎重に実施して参りたいと考えていますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

来週からの分散登校の詳細については、時間割等が決まりましたら、HP内の各学年のスペース内で公開いたします。(その際は、一斉メールでお知らせいたします。)

下野新聞の1面に掲載!

昨日行われた下野新聞の本校への取材の様子が、本日の下野新聞1面で紹介されています。今回は社会部の取材ということで、より重要な位置づけとなり、1面掲載となりました。以下に、掲載紙面を紹介します。

(下野新聞5月12日付け、1面より。下野新聞社より著作物利用許諾済)

(下野新聞5月12日付け、1面より。下野新聞社より著作物利用許諾済)

佐高ミュージアム⑮

「佐高ミュージアムNo.76~80」を公開します。

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

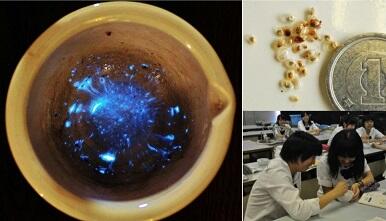

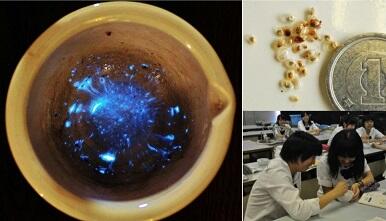

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

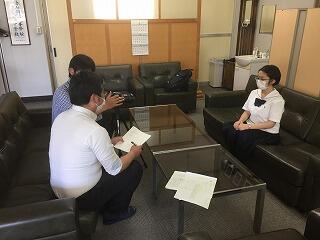

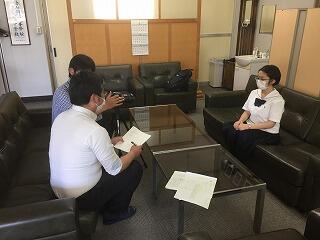

下野新聞の取材がありました!

今日から、分散登校の第一段階が始まりました。

本校では、中高の各学年とも希望面談を実施しています(高3については、学年で対応しています。)

分散登校初日ということで、本日朝、下野新聞の社会部から取材の依頼があり、10時から11時30分までの1時間半、取材を受けました。

ちょうど、その時間帯に面談にきていた3人の生徒(保護者)を取材していました。

一人目は、3年4組の門脇さんで、面談終了後、校長室まで取材を受けに立ち寄ってくれました。

本校では、中高の各学年とも希望面談を実施しています(高3については、学年で対応しています。)

分散登校初日ということで、本日朝、下野新聞の社会部から取材の依頼があり、10時から11時30分までの1時間半、取材を受けました。

ちょうど、その時間帯に面談にきていた3人の生徒(保護者)を取材していました。

一人目は、3年4組の門脇さんで、面談終了後、校長室まで取材を受けに立ち寄ってくれました。

「久しぶりに先生と話ができて楽しかった。学校が始まらないのは不安だが、学校の先生とは学年スペースのメール等を活用して、家庭での学習を進め、受験に臨みたい。」とインタビューに答えていました。動画でも撮影していましたので、下野新聞の動画ニュースでも紹介されるかもしれません。

二人目は、3年3組の田尻さんで、お母さんと面談を受けていました。

「受験生なので、学校がないのは不安だった。学校がないとだらだらしてしまっていた。面談をしてくれて助かった。自分ではわからないところを知ることができて良かった。これから、頑張っていきたい。」と話してくれました。

また、3年4組の福地さんも面談の様子を取材されていました。

生徒たちにとって、今回の面談はこれまでの過ごし方を振り返ったり、これからどうしたらいいのか、について考える良い機会になっていたようです。

なお、本日の取材は、明日の下野新聞の社会面と下野新聞のHPの動画ニュースで紹介される予定です。

校長室(自宅)便り④

身近な風景

休日は日課の散歩などをしています。新型コロナの影響で、社会や学校は停滞していますが、身近な風景を見る限り、季節は着実に進んでいます。

①麦畑

休日は日課の散歩などをしています。新型コロナの影響で、社会や学校は停滞していますが、身近な風景を見る限り、季節は着実に進んでいます。

①麦畑

小麦の穂が実り、もうすぐ収穫期を迎えようとしています。この頃の季節が、「麦秋」です。麦が熟し、麦にとっての収穫の「秋」であることから、名づけられた季節で、5月下旬から6月初旬までとされています。

佐野近辺では、昔から米と麦の二毛作により、小麦の生産がとても盛んです。調べてみると、佐野市の小麦の収穫量は、県内25の市町で4位(1位栃木市、2位小山市、3位大田原市)、全国1719の市町村で7位となっています(統計でみる日本「e-Stat」より)。県南は日本を代表する小麦の産地なんですね。良質な小麦から作られる佐野ラーメンも、地元の小麦が使われているのでしょう。

②アズマヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)

4月上旬に、カエル合戦により産卵が見られた池では、幼生がうじゃうじゃ泳いでいます。やがて、四肢が生えてきて上陸するのですが、私はそのXデーがいつになるのか、毎週見に行っています。今日のところ、まだ、脚は生えてきていませんので、もう少し先になりそうです。子ガエルが一斉に上陸するところを、うまく動画にとることができたら、皆さんにも公開します。

③アナグマ

ヒキガエルの幼生を観察に行く途中、山の中でガサガサ音がするので、音のする方向をじっとみていたら、やがて、一匹の野生動物が姿を現しました。ちょうど、カメラを手にしていたので、写真にとることが出来ました。急いで、県立博物館の林さんにメールで写真を添付し、確認してもらったところ、「アナグマ」ということが判明しました。「いいものを見ることができましたね。うらやましいです。」とのコメントがありました。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

休日のちょっとした散歩の中で見ることができた、「身近な風景」の一コマでした。

②アズマヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)

4月上旬に、カエル合戦により産卵が見られた池では、幼生がうじゃうじゃ泳いでいます。やがて、四肢が生えてきて上陸するのですが、私はそのXデーがいつになるのか、毎週見に行っています。今日のところ、まだ、脚は生えてきていませんので、もう少し先になりそうです。子ガエルが一斉に上陸するところを、うまく動画にとることができたら、皆さんにも公開します。

③アナグマ

ヒキガエルの幼生を観察に行く途中、山の中でガサガサ音がするので、音のする方向をじっとみていたら、やがて、一匹の野生動物が姿を現しました。ちょうど、カメラを手にしていたので、写真にとることが出来ました。急いで、県立博物館の林さんにメールで写真を添付し、確認してもらったところ、「アナグマ」ということが判明しました。「いいものを見ることができましたね。うらやましいです。」とのコメントがありました。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

休日のちょっとした散歩の中で見ることができた、「身近な風景」の一コマでした。

佐高ミュージアム⑭

「佐高ミュージアムNo.71~75」を公開します。

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

3

9

2

6

4