文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【高2】「世界史」の授業見学(岩田先生)

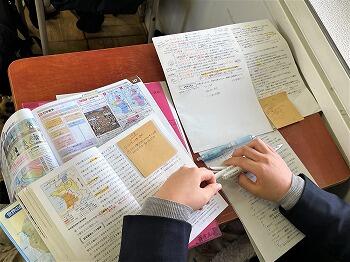

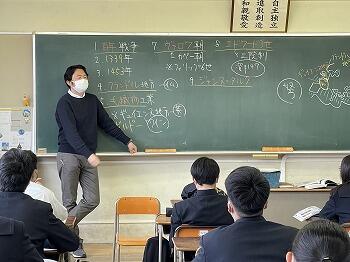

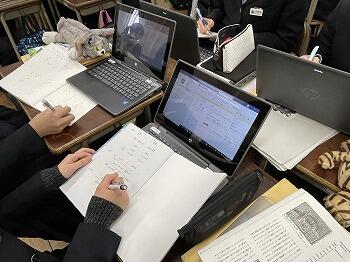

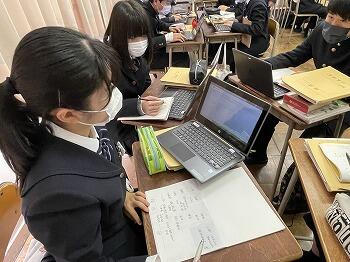

2月10日(木)3限目、高校2年2組の「世界史」の授業(岩田先生)を見学しました。授業は、イギリスとフランスの「百年戦争」についてでした。後半には、ジャンヌダルクも登場し盛り上がっていました。

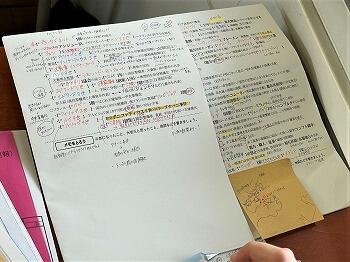

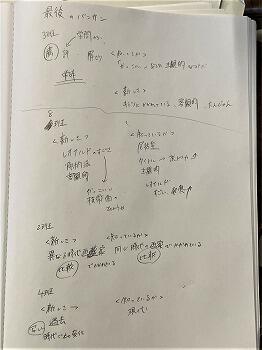

岩田先生の授業は、教科書やプリントをベースに資料集を駆使して、考えさせながら進んでいます。生徒たちは、そのような進め方にはまっていて、プリントや資料集を自分が使いやすいようにカスタマイズしています。

後から見た時に、わかりやすいように工夫しています。

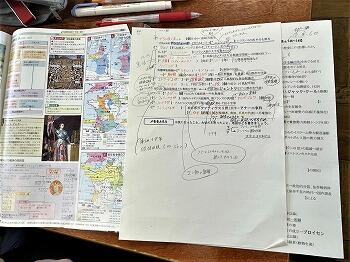

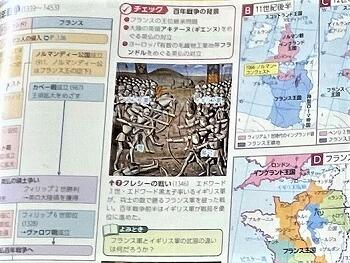

授業では、資料集を使って、考えさせる問いかけをしていきます。

例えば、イギリスとフランスの武器の違いによる戦い方の違い。

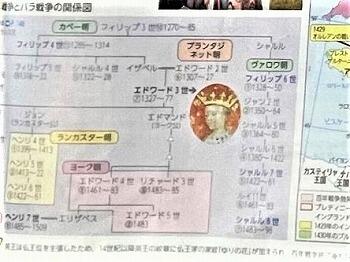

例えば、家系図から読み取れること。また、地図から考えることも重要です。

当時の地理的な情報や家系図から、百年戦争の背景が見えてきたりします。こうした資料からの読み取りは、これから求められる資質・能力でもあり、「共通テスト」でも重視されています。

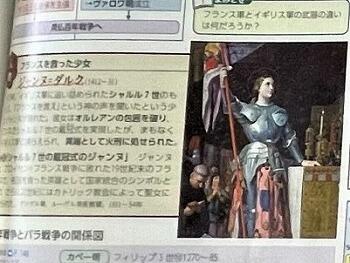

そして、百年戦争の末期、フランスの敗色が濃くなってきた時に「ジャンヌダルク」が突如あらわれました。

ジャンヌダルクは、16歳の時にシャルル7世と謁見し、17歳でオルレアンを奪還、フランスの勝利へと導き、19歳でイギリスで火刑に処されました。このわずか数年間の出来事から、百年戦争を俯瞰したり、世界史を動かした生身の人間を感じたりしていました。

世界史の授業では、重要な語句や年号を覚えるのも大切ですが、過去の歴史を学ぶことは、人間という生き物がしてきたことを知り、これからの社会を考える上でも役に立つことを、授業を見学して改めて思いました。

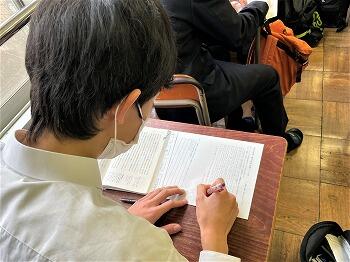

【中1】「国語」の授業見学(北堀先生)

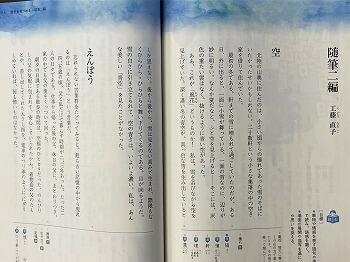

2月10日(木)2限目、中学1年1組の「国語」の授業(北堀先生)を見学しました。単元は、自分を見つめる/随筆二編、「空」と「えんぽう」の2つの随筆を読み味わいます。

ハンカチを「ひらひら」と落としてみました。

ハンカチを「ひらひら」と落としてみました。

この単元は「事物や情感を表す語句や表現に着目して読み、語感を磨く」こと、「場面の展開や描写を基に、筆者の考えや思いを捉える」ことが目標とされています。

授業では、「空」という随筆に出てくる「ひらひら・ひらひらと」が、「ひらひらと」と1回だけ言う場合とどう変わってくるのか、そして、随筆「えんぽう」では、「えんぽう」「エンポー」と書き方が変わると、どのように感じ方が変わってくるのか、について考えました。

生徒たちは、まず、それぞれの考えをプリントに書いていきます。

近くの人の意見も聞いてみた後、指名された何人かの生徒が、自分の考えを黒板に書いて発表しました。

「ひらひら」がどんな場面で使われるか、みんなで考えています。

北堀先生のハンカチだったら、どんな落ち方をするでしょうか。

外は、雪が降っていましたが、この降り方だったら、どんな表現がふさわしいのかも考えています。

そこで、改めて、「ひらひら・ひらひらと」と2回繰り返されると、どんな感じになるかを考えました。

また、「えんぽう」と「エンポー」では、それぞれの語感を伝えるためには、どんな発音をすればよいか、実際に声を出して、確かめ合いました。

こうした語句や表現の工夫について理解を深め、次は、いよいよ、筆者の考えや思いについて、話し合います。

随筆「空」では、文中で出てくる「風花」ではなく、「空」という題名を付けたのはなぜかをそれぞれが考え、近くの人と話し合いました。

そばで聞いていると、「風花は、空を見上げるきっかけにすぎず、伝えたかったのは、見上げた先にあった空だったから」といった説明をしていました。なるほど、と思いました。

こういう活動は、みな大好きなようです。

北堀先生の授業では、読み深める活動が、個人→近くの人→クラス全体、という風に、共感の輪が広がっていきます。背伸びをせず、自分たちが確かに感じられる感覚を大事に拾い上げていくことで、自分自身に置き換えながら、理解が深まってきているように感じました。

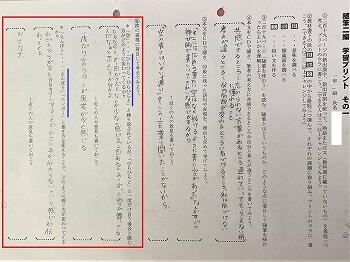

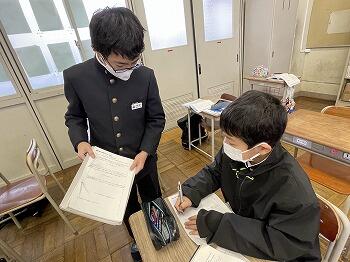

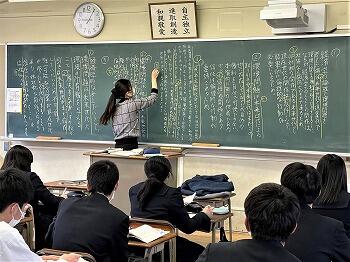

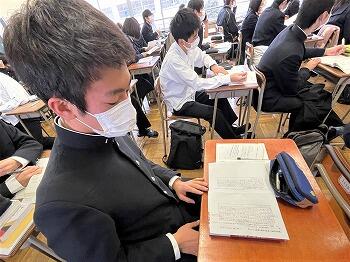

【高1】「現代文」の授業見学(松浦先生)

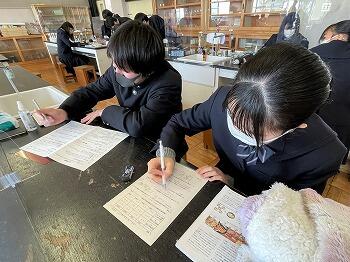

2月10日(木)1限目、高校1年1組の「現代文」の授業(松浦先生)を見学しました。岩井克人「経済の論理/環境の倫理」という評論の授業で、1月31日(月)に見学した授業の続編です。

廊下を通ると、大勢の生徒が黒板で何かをカリカリ書いているような音がしていたので、興味を持ちました。

廊下を通ると、大勢の生徒が黒板で何かをカリカリ書いているような音がしていたので、興味を持ちました。

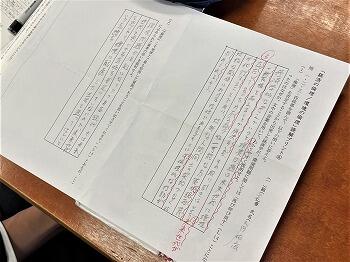

この評論文の読解も進んできており、この時間は主に読み取ったことをどのように表現するか(アウトプット)に重点が置かれていました。授業は、毎回配られる「読解プリント」により進められています。

授業プリントでは、「倫理」を否定することから出発した経済学が、環境問題に関しては「再び呼び戻す」ことになったのはなぜか。文中の言葉を用いてわかりやすく説明せよ。という問いに対して、生徒はそれぞれ自分の考えを書き込んでいきます。

次に、近くの生徒同士で、自分はこんなふうに書いた、ということを説明し合います。

その後、指名された生徒は自分の答えを黒板に書いていきます。

松浦先生は、ここで説明する際に必要となるキーワード的なものを一つ一つ確認していきます。5人の生徒が書いた文章の中から、該当する部分にアンダーラインを入れていきます。生徒は、5人の指名された生徒が、どのように表現しているかを比較することができ、同じことでもこういう表現の仕方がある、ということを瞬間的に理解することが出来ます。

同様に、いくつかのキーワードが、文章のどこに、どのように書かれているかを内容ごとに番号を付けて示していきます。これらを見ると、自分の文章では、どこが不足していて、どのように書くとわかりやすいかを実感することが出来ます。

このような授業の進め方は、オンラインでも可能なのかもしれませんが、リアルタイムで対面で進めることで、より効果を発揮できるものではないかと思いました。

ここでは、「黒板に書いてくれた大門君の書いた文章は超絶素晴らしい。自分でもこんな風には書けない。」と松浦先生から大絶賛されていました。

さらに授業は、プリントに示された2つ目の問いへの考察へと移っていきました。

その間、生徒が書いたものを机間巡視しながら、アドバイスしたり、良く書けているものを紹介したりしていました。

このように、「評論文の読解」という内面的な作業を、「ともに学ぶ集団」の中でしか得られない付加価値を感じられる授業にしているところが、超絶素晴らしいと思いました。

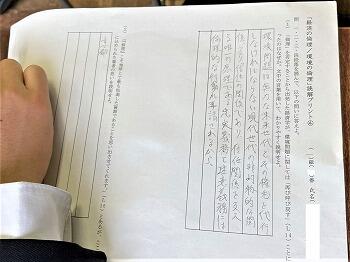

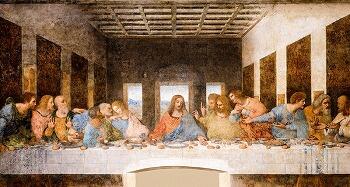

【中3】「国語」の授業見学(石塚先生)

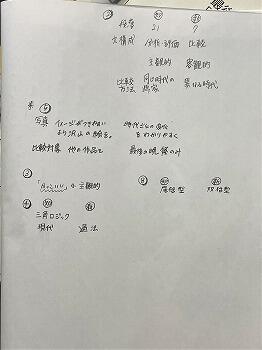

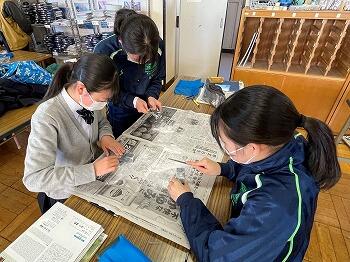

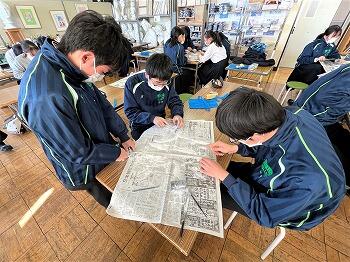

2月9日(水)3限目、中学3年2組の「国語」の授業(石塚先生)の後半を見学しました。「君は『最後の晩餐』を知っているか」と「『最後の晩餐』の新しさ」という2つの文章を比べて読む、という授業でした。

「最後の晩餐」という壁画は、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品です。

この作品を巡って、藤原えりみ(美術ジャーナリスト)が「『最後の晩餐』の新しさ」、布施英利(美術評論家)が「君は『最後の晩餐』を知っているか」という評論を書いています。二人は、同じ作品を対象に、それぞれ別の視点から、その魅力を解き明かしています。

授業では、2つの文章を読み比べ、それぞれのテーマや着眼点、表現の特徴、共通点などの観点ごとに比較しています。

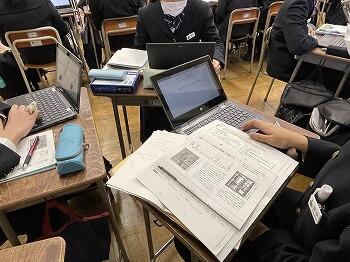

まずは、班ごとに読み比べを行い、チームスを使って、表にまとめます。

次に、自分たちの班以外で、どんな考えが出ているのかを知るため、「ワールドカフェ方式」を行いました。

ワールドカフェ方式は、班員1名を残して、他の班を訪問し、他の班がまとめた成果を学んできます。残った1名は、他の班からの訪問者を受け入れ、自分たちの成果を説明します。これをすべての班が同時に実行し、最後にもとの班に戻ってきて、いろいろな班の成果を共有します。これにより、一度に多くの班の成果を知ることが出来ます。

他の班から学んできたことのメモです。

これらを班員全体で共有し、気づかなかった視点などを取り入れていきます。

このように、他の班から学ぶことで、比較することの楽しさを味わうとともに、他の班のアイディアを取り入れることで、自分たちの比較内容の完成度を高めることができます。まさに「主体的対話的で深い学び」でもあります。

他の人のいろんな考えを知ることで、多様性を実感しています。

また、比較することで、文章を読み解く力が付いてくることを生徒自身も感じています。全員が集中して取り組んでおり、その中に楽しさを感じていることも伝わってきました。

もちろん、一人1台パソコンを最大限に有効活用していることも、授業の成功の要因です。こういう授業を受けてみたい人は、たくさんいると思います。

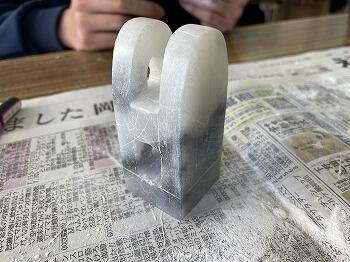

【中3】「美術」の授業見学(梅澤先生)

2月9日(水)3限目、中学3年3組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。

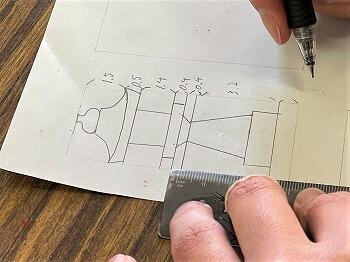

石材を削ってハンコ(印章)を制作していました。このことを篆刻(てんこく)といいます。

石材を削ってハンコ(印章)を制作していました。このことを篆刻(てんこく)といいます。

校長室の上の階から、金づちでトントンと叩くような音がしていたので、2階の美術室へ行ってみました。すると、中学3年生が、金づちをたたいて、立方体の石材を削り、ハンコ(印章)を作っていました。

石材は、割とやわらかい材質のようで、専用のヤスリで削っていくと、みるみる形が変わっていきます。なんだか面白そうです。

それぞれが思い思いのデザインを考え、削りだしています。

これは「ウサギ」です。ニンジンの印を制作中でした。

印章というと、名前を彫るというイメージがありますが、そんなことにはとらわれません。ハートや星形など、自由に、作りたいものを作っています。石の上と下の面が、印になっていて、両方押すと、ハートや星の形が完成するそうです。その自由さがまぶしいくらいです。

これは、イニシャルです。

こちらは「卓球のラケット」の形に削り出そうとしています。

これは何を作っているのでしょうか。

立体的なオブジェともいえる作品です。真ん中の部分を「球」として削り出し、その球が、枠の中を動くようにするそうです。完成した姿を見たいです。

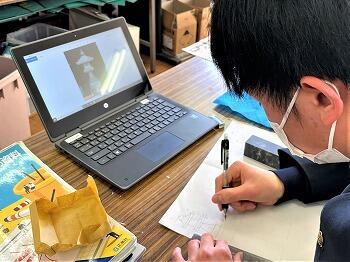

パソコンの画面には石灯籠が見えます。

画面を見ながら、石灯籠の設計図を作っています。かなり緻密ですね。

これも壮大な作品になりそうです。

こちらは「音符」を削り出しています。音が生まれる瞬間ですね。

こちらは、わかりやすい名前です。なんだかほっとします。

皆、夢中になって、叩いたり、削ったりしています。削りカスの白い粉が大量に発生していますが、誰も気にしていません。一心不乱に削っています。気持ちよさそうです。

石材の中から、何が出てくるのか楽しみです。

完成した頃、また見学に来ます。

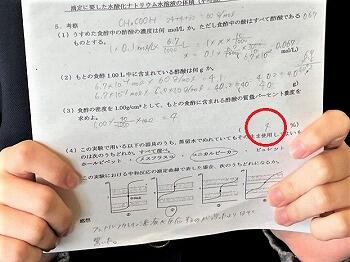

【高2】「化学基礎」の授業見学(笠倉先生)

2月8日(火)4限目、高校2年2組の「化学基礎」の授業(笠倉先生)を見学しました。今日は「中和滴定」を行い、滴定に使った食酢に含まれる酢酸の濃度を求める実験を行っていました。今回の実験は、笠倉先生の画期的なアイディアで、感染防止対策として、各作業を誰がやるかを完全に分業化し、その作業をしていない生徒は、担当している生徒がやっているところを観察する、という方式で密にならないよう実験していました。

そして、実験で得られた数値をもとに、計算で食酢中の酢酸の濃度を求めました。

わからないところは、隣の生徒に教わっています。

今日は、午前中授業で、1時には校舎外にでなければなりません。それなのに、授業が12時15分に終わり、12時30分を過ぎても、ひたすら計算を続けています。これはどうしたことでしょう。お腹は減ってないのでしょうか?

笠倉先生も質問に答えてくれています。

そして、とうとう計算で答えが出たようです。

実習教諭の田所先生に聞いたところ、実験に使用した酢酸の濃度は、約4%ということでした。はたして、生徒の計算の結果は?

赤丸で囲んだ数字に注目してください。「4」という数字が、心なしか輝いて見えます。おめでとうございます。正解です。お昼も食べずに計算した甲斐がありましたね。お見事でした。

【高2】「生物」の授業見学(小西先生)

2月8日(火)2限目、高校2年3組の選択「生物」の授業(小西先生)を見学しました。小西先生は本校のOBで「科学部」に所属していました。数学も得意で、ミシシッピアカミミガメの成長に関して、切れ味鋭い解析をしてくれ、全国大会出場に貢献してくれました。当時の科学部のカメに関する研究のレベルは非常に高く、日本中のカメの研究者から注目されていました。

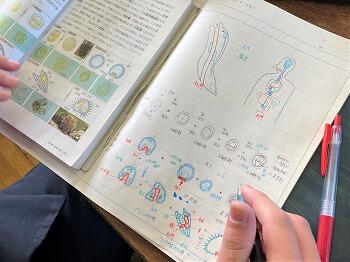

今日の授業は「生殖と発生」でした。カエルの初期発生について、黒板一杯に、わかりやすい図をたくさん書いて説明していました。また、文字が大きく見やすいのも特徴です。

発生について理解するには、実際に自分の手で図を書いて理解することが重要です。

生徒のノートにも、発生の図がきれいに書かれていました。

発生のダイナミックな動きは立体的ですが、黒板や教科書に書かれた図は平面的です。そのため、平面的な図から立体的な動きを頭の中で補完することが必要になってきます。それが分かったうえで、自分のノートに平面的に表現できれば、わかったといえるのではないかと思います。ただ板書を写すだけだと、理解するのは難しいかもしれません。

頭の中で、図を動かすことに挑戦してみましょう。小西先生は、どうしたら立体的な動きを平面的な図で説明できるかに重点を置いて説明していました。

身近な風景 ~梅の木の野鳥

2月7日(月)朝7:30頃、職員室前の梅の古木に咲いた花に野鳥がやってきました。

鈴木教頭先生が写真に撮ってくれましたが、野鳥の種類はわかりませんでした。誰か、野鳥に詳しい方がいたら、種名を教えてください。

鈴木教頭先生が写真に撮ってくれましたが、野鳥の種類はわかりませんでした。誰か、野鳥に詳しい方がいたら、種名を教えてください。

身近な風景 ~梅の開花

2月4日(金)、今日は立春です。冬が極まり春の気配が立ち始める日とされています。校庭の「枝垂れ梅」は、もう開花していました。春を少しずつ感じられるようになってきました。

朝日森天満宮の参道沿いの梅も開花しています。

朝日森天満宮には学問の神様・菅原道真が祀られていますが、菅原道真が詠んだ有名な和歌があります。

「東風(こち)吹かば 匂い起こせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」

(どんな意味かは調べてみてください)

菅原道真は梅を好んでいたことから、朝日森天満宮の参道や境内には約100本の梅の木があり、満開になるととても綺麗です。梅の開花を記念して、梅開花記念御朱印を2月5日より頒布するそうです。

→朝日森天満宮

今日の写真は、鈴木教頭先生と中條先生が提供してくれました。

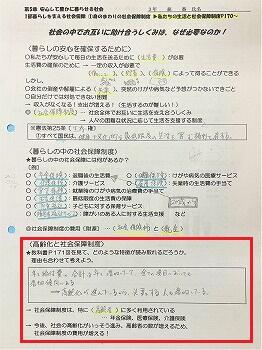

【中3】「社会」の授業見学(高野先生)

2月3日(木)5限目、中学3年2組の「社会」の授業(高野先生)の後半を見学しました。今日の学習課題は「社会の中でお互いに助け合うしくみは、なぜ必要なのか?」でした。

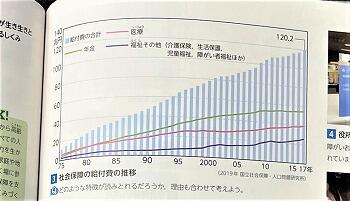

生徒は、以下の社会保障の給付費の推移のグラフから、どのような特徴が読みとれるかを考え、プリントにまとめていました。

自分でまとめた考えを近くの生徒に説明しています。

何人かの生徒が、自分の考えを代表して発表してくれました。

*皆さん、よく考えていることが分かりました。それぞれが、自分の言葉で説明できるところはさすがです。グラフを読み取り、そこから課題を見いだす力は、これからますます必要になってきます。高野先生の授業では、こうした取組が授業の中で普通に行われるようになっており、とても素晴らしいと思いました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

5

7

3

2

5