文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【中3】「理科」の授業見学(中村先生)

2月3日(木)4限目、中学3年3組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。

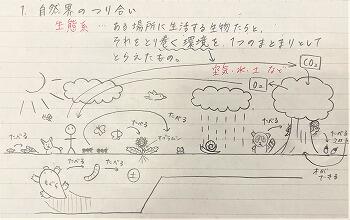

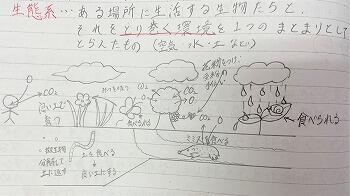

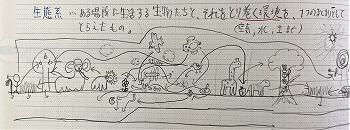

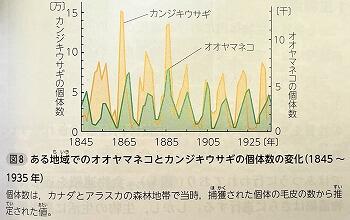

単元は「自然界のつりあい」です。この時間は「生態系における生物の数量的関係」について、グラフを見て考え、班ごとに発表する、という活動をしていました。

単元は「自然界のつりあい」です。この時間は「生態系における生物の数量的関係」について、グラフを見て考え、班ごとに発表する、という活動をしていました。

2月1日(火)から、「天体」(地学分野)から「自然界のつりあい」(生物分野)に入りました。生態分野について学ぶことは、「持続可能な開発」や「SDGs」との関連も大きく、とても重要だと思っています。生態分野の1時間目は、それぞれが知っている知識をもとに、「生態系のイメージ図」を書いていました。興味深かったので、いくつか紹介します。

今日の授業は、「生態系における生物の数量的関係」がテーマでした。

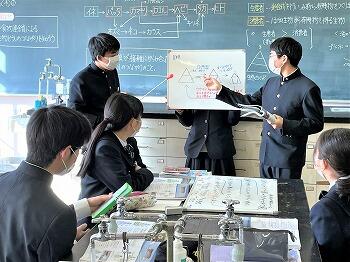

オオヤマネコとカンジキウサギの個体数の変化のグラフを見て、次の設問について、班ごとに考え、発表します。

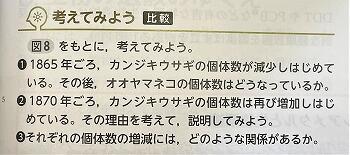

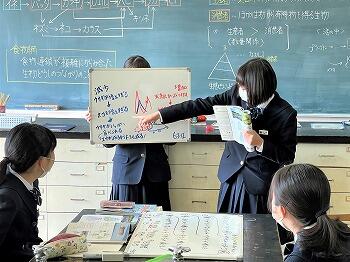

班ごとに考え、ホワイトボードを使って発表の準備をしています。

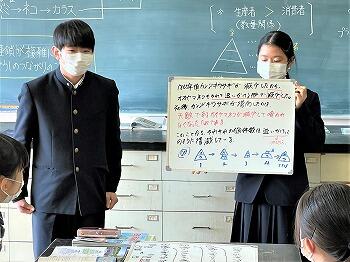

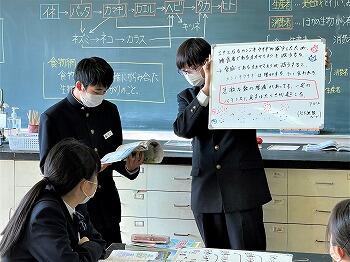

そして、班ごとに発表しました。

<1班>

<2班>

<3班>

<4班>

<5班>

<6班>

<7班>

<8班>

<9班>

*どの班も、なぜそうなるのかをよく考え、どうすればわかりやすく伝えられるか、という視点から、ホワイトボードにまとめていました。それぞれが、全部違う方法で説明していたことが良かったと思います。さすがは、こうした活動に慣れているなと感じました。また、中村先生は、生徒が自ら考える活動を重視しており、その成果として、どのクラスでも活発なグループワークができるようになっています。

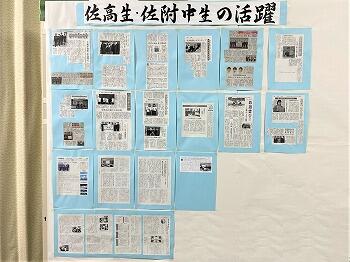

【中3】「佐高生・佐附中生の活躍」プレート作成

書いてきてくれたプレートは、校長室の中に設置した、今年度、新聞・冊子等に掲載された本校生の活躍を伝える記事の紹介コーナーに掲示しました。ぴったりはまっています。現時点で、20点以上の掲載があります。県内でここまで取り上げられている学校は、私の知る限り、本校以外ではありません。

この掲示板の裏側はこのようになっています。

Zoomなどを使った集会を行う際の「背景」となっています。その裏側の空きスペースを活用して、「佐高生・佐附中生の活躍」を紹介する掲示板を作成しました。今後は、本校のHPで紹介している画像も追加して紹介する予定です。充実した内容になると思いますが、コロナの影響で来客がほとんどなくなったため、見てくれる人がいないことが残念です。生徒の皆さん、興味があったら、昼休み等に見に来てください。

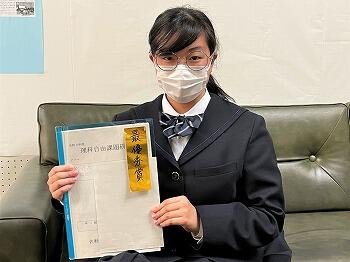

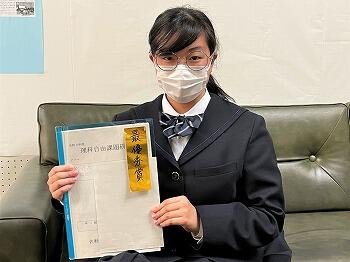

【中1】「佐野市理科研究展覧会」最優秀賞③

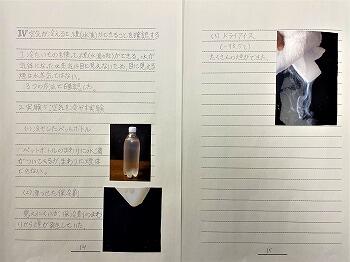

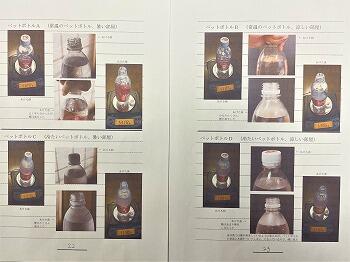

中学1年生の部で「第17回佐野市理科研究展覧会」最優秀賞を受賞した磯部碧唯さん(2組)の作品について紹介します。研究題目は「ペットボトルをあけると、なぜ煙ができるのか」です。

皆さんは、ペットボトルのふたを開けた瞬間、空気の入った隙間に、白い雲のような煙が発生するのを見たことがありますか?

「そう言われれば、見たことがあったかもしれない」と思い出したり、「確かに見たことある」とうなずく人もいるかもしれません。しかし、ほとんどの人は、それでおしまいのはずです。なぜ、煙がでてくるのか、どういうときに出てくるのかを突き止めてみよう、と実際に行動する人は、まずいません。おそらく、自分もそうだと思います。

磯部さんは、そうした疑問をそのままにせず、解明しようと思いました。

具体的には、どんな種類の飲み物の時、煙が発生するのか、煙はどうやって発生するのか、どういう条件の時に発生しやすいのか、こうした疑問を実験することで明らかにしていきました。これこそ探究です。それでは、どんな実験をしたのか、見ていきましょう。

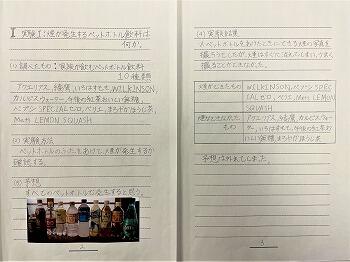

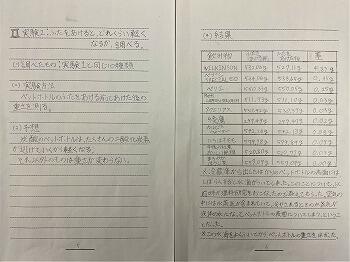

実験1:煙が発生するペットボトル飲料は何か。

→煙ができたものは、すべて「炭酸飲料」であることが分かりました。このことから、「炭酸飲料から二酸化炭素がでていくことが、煙ができることに関係がありそう」と考察しました。

実験2:ペットボトルのふたをあけると、どのくらい軽くなるか。

→実際に、炭酸飲料はふたをあけると、二酸化炭素が出ていくため、かなり軽くなることがわかりました。このことから、「炭酸飲料から二酸化炭素が出ていくと、なぜ煙が出来るのか?」という新たな疑問が生じました。

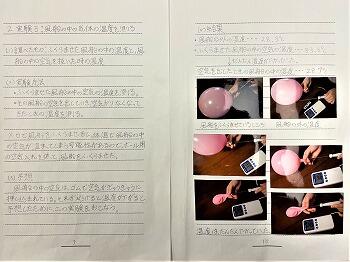

実験3:気体が出ていくと温度は変わるか?

→風船から空気が抜けると、温度が2℃以上下がることがわかりました。このことから、「炭酸飲料から気体(二酸化炭素)が抜けると温度が下がり、空気中の水蒸気が冷やされて水滴になる、これが煙になるのではないか」という仮説を立てました。

実験4:気体がぎっしり詰まったスプレーから気体を出した後のスプレー缶の温度変化を調べる

→スプレーを使うと、スプレー缶の表面の温度が2℃くらい下がり、冷たくなることが分かり、仮説の前半を裏付ける結果が得られました。

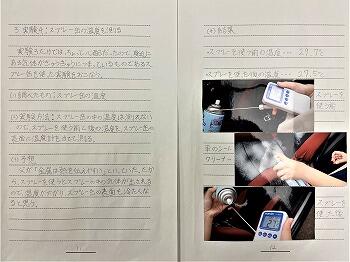

実験5:空気を冷やすと、煙(水滴)ができることを調べる

→ペットボトルを冷やすと、ペットボトルの周りに水滴がついてきましたが、煙はできませんでした。しかし、凍らせた保冷剤やドライアイスの周りには煙ができました。このことから、空気が冷えると、煙(細かい水滴)ができることがわかり、仮説の後半を裏づける結果が得られました。

実験6:煙ができるときの炭酸飲料の温度と気温との関係を調べる。

→仮説を活用した応用の実験です。まず、炭酸飲料の温度が高いと多くの二酸化炭素が逃げることがわかりました。そして、逃げる量が多いほど、ペットボトル内の気体の温度が下がり、炭酸飲料と気温との温度差が大きいほど、たくさん煙が出ることがわかりました。これで、煙が出来るメカニズムが解明されました。

(まとめ)これらの実験から、以下のことがわかりました。

1 炭酸飲料は、ふたをあけたときに煙が発生する。

2 炭酸飲料は、二酸化炭素がたくさん溶けていて、ふたを開けると二酸化炭素が逃げるので、「プシュッ」と音がする。

3 気体が逃げる時、温度が下がる。

4 温度が下がると、空気中の水蒸気が冷やされて煙(水滴)となる。

5 炭酸飲料の温度が気温よりも高いときに、煙(水滴)がたくさん発生する。

6 炭酸飲料と気温の温度差が大きいほど、たくさん煙が発生する。

このように、一つの実験がつぎの謎を生み、それを突き止めるための仮説を立て、次の実験を考える、というように探究はどんどん深まっていきました。その結果、ペットボトルをあけた時の煙が発生するメカニズムを解明することが出来ました。これは、素晴らしい研究だと思います。

磯部さんの研究の最後に「感想」として、こんなことが書かれていました。

「ペットボトルのふたをあけると煙がでるというのは何気ないことだけど、実はいろいろな科学現象が関係していることがわかりました。きっと身の回りで普段何気なく見ていることの中にも科学現象が関係していることがたくさんあるのだろうなと思いました。」

身の周りの現象が科学でできている、ことに気付くと世界が変わって見えるかもしれません。もちろん、磯部さんも「才能あり」です。いい研究に出会えてよかったですね。

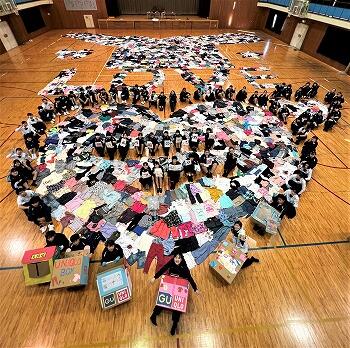

【中2】「届けよう、服のチカラ」感謝状

2月1日(火)お昼の放送で、中学2年1組の葛原愛紘さんが、中学2年の有志生徒で実施した「届けよう、服のチカラ」プロジェクトに対して、ユニクロから感謝状が贈られてきたことを報告しました。

葛原さんは、「届けよう、服のチカラ」のプロジェクトリーダーとして、旭城祭から10月頃まで、約2500枚の子供服(段ボール28箱分)を集めました。11月3日に枚数を数えてユニクロに送付していましたが、その感謝状が届きました。

また、感謝状とともに、「2021年度参加校のみなさまへ」と題するお礼状も同封されていました。それによると、今年度は、新型コロナの影響で、ユニクロの社員が直接現地に行って、子どもたちに手渡すことはできませんでしたが、服の寄贈は大いに喜ばれているということでした。それを聞いて安心しました。

プロジェクトリーダーの葛原さんも、これまでは、服を必要としている子供たちの役に立っている、という実感はありませんでしたが、今回の感謝状とお礼の手紙を見て、役に立ててよかった、という気持ちになったそうです。本当に良かったですね。

協力していただいた皆様、ありがとうございました。

服のチカラ プロジェクト.pdf

11月3日に箱詰めにした子供服と有志生徒たち

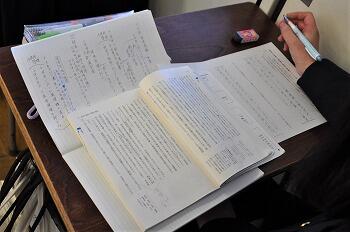

【高1】「現代文」の授業見学(松浦先生)

1月31日(月)6限目、高校1年1組の「現代文」の授業(松浦先生)の後半を見学しました。岩井克人の「経済の論理/環境の倫理」という評論の読解の授業でした。

松浦先生の評論の授業では、文章を読み解くカギとなる設問をボールのように生徒に投げかけ、生徒はそれをしっかりと受け止めています。生徒は、まず自分で考え、次に、周囲の生徒と確認をしています。

そして、確信を得た言葉を、先生に返しています。この繰り返しの中で、徐々に、この評論の核心に迫っていきます。こうした一連の作業がよどみなく繰り返されていくところが特徴です。

また、その都度、黒板に整理されてゆくので、ノートを見ると、思考の過程を再確認することが出来ます。そして、最後に配られた「読解プリント」では、限られた字数で答えることで、今日学んだことを振り返るとともに、実戦力を身に付けていきます。

短時間の授業見学でしたが、生徒は、見たり、聞いたり、書いたり、話したり、といった感覚を総動員し、確実に目的地に向かっていることを確かめながら、読解の森を楽しみながら歩いているように感じました。

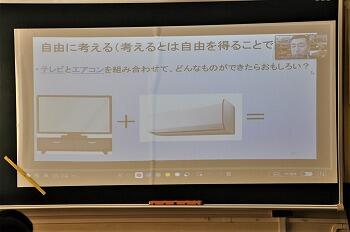

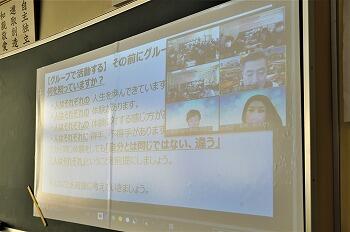

【中2】「コーポレートアクセス」最終回

1月31日(月)3・4限目、中学2年生が2学期から取り組んできた「コーポレートアクセス」の最終回を迎えました。今年度は、「マイチャレンジ」が実施できない代わりに、オンラインによる「企業インターンシップ」に取り組んできました。今日は、これまでの自分自身の人生を振り返りました。

牛丼でおなじみの「吉野家ホールディングス」のグループ人材戦略室の山﨑裕之様の特別講話を受講しました。

まずは、アイスブレーキングで話しやすい雰囲気が作られました。

続いて、「自由に考える」練習をしました。

代表班の発表に盛り上がりました。

段々と自分のことを話すことが楽しくなってきます。

いよいよ、今までの人生を振り返り、人生曲線を描いていきます(これは事前に宿題として出されていました。)

講師の山﨑さんもご自身の人生曲線について、話してくださいました。

そして、グループ内で、それぞれの人生曲線について語りました。

・今までの人生で忘れられない、心が動いたような体験、すごく悔しかったこと、体が震えるほど怒りに満ちたこと、顔から火が出るくらい恥ずかしかったこと、楽しかったこと、うれしかったこと、思わずガッツポーズしたこと、などについて、人生曲線を描き、コメントを加えました。

・山﨑さんからは、誰一人として同じ人生を歩んできている者はいない、人それぞれの体験があり、感じ方がある。得手不得手もある。「人それぞれ」であることこそ「多様性」なんだというお話がありました。また、自分の未来についても、人それぞれに多様な可能性があることを伝えてくださいました。

・これまでのオンラインインターンシップでは、グループの仲間たちと自分たちの可能性を探ってきましたが、一人一人が歩んでいく人生においても、それぞれが違ったものを求めていくことを力強く後押ししてもらいました。

・半年間、素晴らしい体験ができたことを実感して、コーポレートアクセスは幕を閉じました。

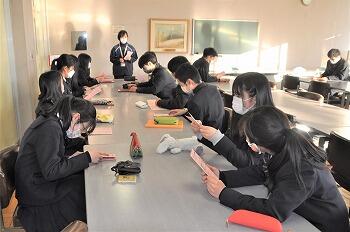

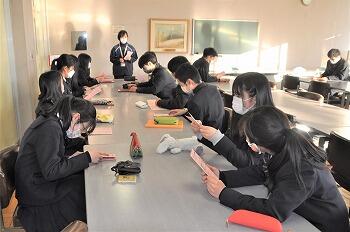

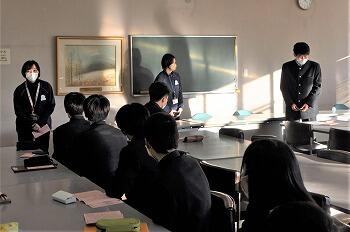

【高校】SVNの研修会

1月31日(月)放課後、「佐野市内高校生災害復興ボランティアネットワーク」(SVN)の研修会が選択4教室で開催されました。佐野市社会福祉協議会の職員に来ていただき、ボランティアの際に加入する保険について、説明をしていただきました。

SVNの発起人である高校3年生の猪瀬遥大君の挨拶の後、佐野市社会福祉協議会の酒井さんと金子さんが説明してくれました。なお、金子さんは、本校の卒業生(中高一貫・男女共学の一期生)で、母校の後輩たちの姿に感慨深げでした。

身近な風景 ~アカスジキンカメムシ

1月31日(月)清掃が終わった頃、校長室に珍しい生き物が届けられました。中学1年1組の若林千悠さんと渡邉真央さんが、中庭の清掃中に見つけたそうです。草刈り鎌の上に乗っけて持ってきてくれました。アカスジキンカメムシの幼虫だそうです。

二人は、先週も、この生き物を発見し、「アカスジキンカメムシの幼虫」であることを突き止めたそうです。さすがです。

私もHPで調べてみたら、アカスジキンカメムシについては、HP「虫ナビ」に次のように記載されていました。

→ アカスジキンカメムシ https://mushinavi.com/navi-insect/data-kame_akasujikin.htm

「大変美しいカメムシ。

成虫は緑色の体色に赤い帯模様が綺麗で、日本で最も美しいカメムシの一つである。

幼虫は本種の体色とは全く異なり、別種のようで、金属光沢の黒っぽい銅色で、真っ白な模様がある。

5齢幼虫で越冬し、翌春に羽化する。」

「大変美しいカメムシ」とありますが、まだ「5齢幼虫」なので、美しいというより地味な感じですが、春先に羽化すると、美しい宝石のような緑色の成虫の姿が現れるそうです。

寒い冬ですが、春に向けて着々と準備をしている昆虫たちがいるんですね。そのことに気づかせてくれた2人の中学生に感謝します。

「大変美しいカメムシ。

成虫は緑色の体色に赤い帯模様が綺麗で、日本で最も美しいカメムシの一つである。

幼虫は本種の体色とは全く異なり、別種のようで、金属光沢の黒っぽい銅色で、真っ白な模様がある。

5齢幼虫で越冬し、翌春に羽化する。」

「大変美しいカメムシ」とありますが、まだ「5齢幼虫」なので、美しいというより地味な感じですが、春先に羽化すると、美しい宝石のような緑色の成虫の姿が現れるそうです。

寒い冬ですが、春に向けて着々と準備をしている昆虫たちがいるんですね。そのことに気づかせてくれた2人の中学生に感謝します。

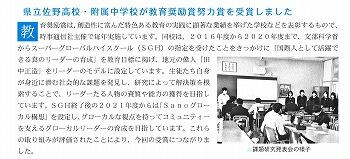

【中高】佐野市の広報での紹介

1月31日(月)、本日配付された「広報さの」で本校の「教育奨励賞努力賞」受賞が紹介されました。本賞は、各都道府県および政令指定都市から1校ずつ選出された学校(幼小中高特別支援から1校)の中での受賞で、「学校教育の甲子園」と呼ばれることもある賞です。本県の学校の受賞は、5,6年ぶりだそうです。

(佐野市の了解を得てHPに掲載しました)

佐野市広報.pdf

(佐野市の了解を得てHPに掲載しました)

佐野市広報.pdf

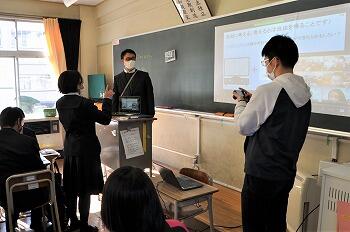

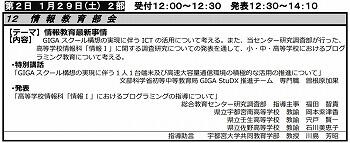

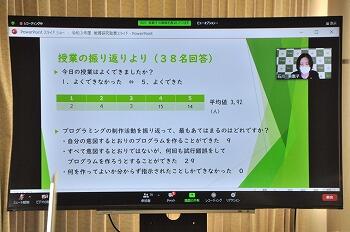

【高校】教育研究発表大会(石川先生)

1月29日(土)12:30~14:10、栃木県総合教育センター主催「令和3年度栃木県教育研究発表大会」の情報教育部会で、石川美恵子先生が、本校からオンラインで発表しました。

研究テーマは「高等学校情報科『情報Ⅰ』におけるプログラミングの指導について」で、9月28日に本校の1年生に対して実施したプログラミングの授業実践について、発表しました。

来年度から始まる「情報Ⅰ」でのプログラミング教育を先取りした教育実践に大きな関心が寄せられ、県外も含めて70名程度がオンラインで参加していました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

5

7

3

2

1