文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【高校】全国高校サッカー選手権大会栃木大会

10月16日(土)那須塩原市の「青木サッカー場」で、「令和3年度 第100回全国高等学校サッカー選手権大会栃木大会」の1回戦が行われました。対戦相手は、黒磯南高校でした。

試合は、前後半終了時点で0-0、延長20分で0-3で敗れました。全員が延長終了までフル出場し、力を出し切りました。よく頑張りました。

出場メンバーは、北岡拓叶君(GK)、清水航君(DF)、若林仁瑛君(DF)、永井功佑君(MF)、小川央翔君(MF)、橋本候晟君(FW)、岡本大輝君(MF)、飯塚隆翔君(MF)、長島咲太君(MF)、阿部義之君(MF)、清水健成君(FW)、

以上11名でした。

冷たい雨が降りしきる中、試合は10時から始まりました。

翌日から修学旅行という2年生が5名いましたが、最後までよく頑張りました。

PS:2年生は、全員、元気に修学旅行に旅立ちました。

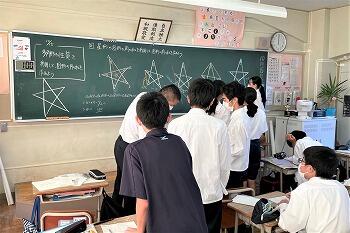

【中2】数学の授業見学(柾木先生)

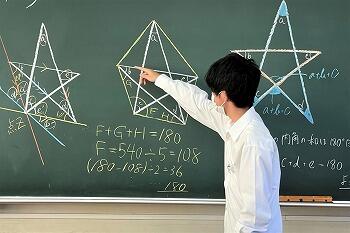

10月15日(金)4限目、中学2年1組の「数学」の授業(柾木先生)を見学しました。今日の目当ては「多角形の性質を利用して図形の角の和を求めよう」です。

数学は、クラス2分割の少人数授業で行われています。

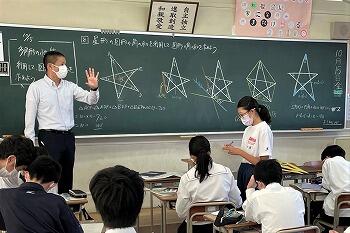

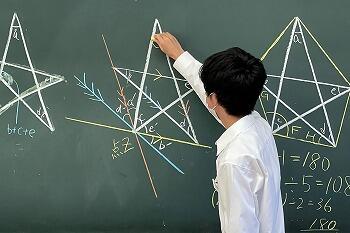

ちょうど見学していた時、生徒たちは、「星形の図形の角の和を求める方法」を考えていました。自分が考えた方法を黒板に書いていきます。

その結果、5つの解法が黒板に示されました。

書いた本人がそれぞれ説明していきます。

皆、それぞれ正解です。このように正解は一つではなく、別解があることを知ることは、特に数学では重要です。こうしたことに嬉々として取り組む生徒たちのこれからが楽しみです。また、今回、柾木先生が初めて知った解法も生徒から発表されたそうです。

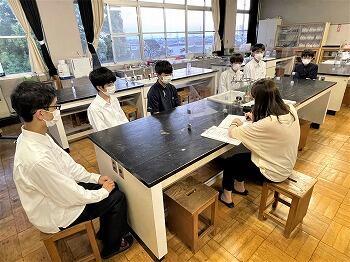

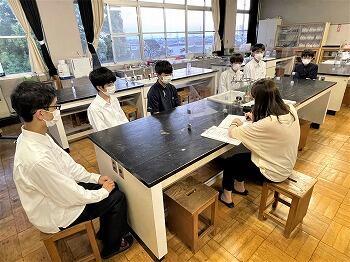

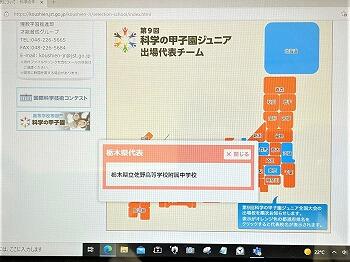

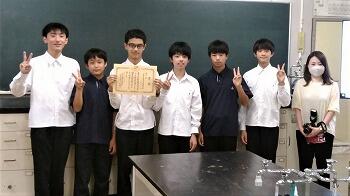

【中学】第9回科学の甲子園ジュニアの取材がありました。

10月15日(金)放課後、化学室で「第9回科学の甲子園ジュニア全国大会出場」に関して、下野新聞の取材がありました。本校チームは、栃木県の代表として、12月に行われる全国大会へ出場します。これは、本校始まって以来の快挙です。

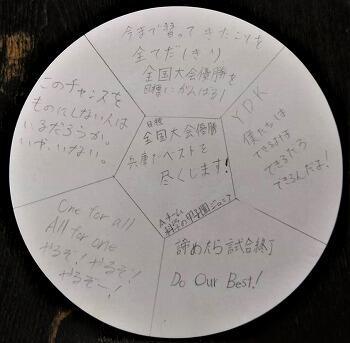

全国大会にかける意気込みを紙に書いてくれるよう頼むと、以下のような図形を作って全員が書き込みました。もうそれだけで、意気込みは十分伝わってきました。下野新聞に記事が掲載されたら、また紹介します。

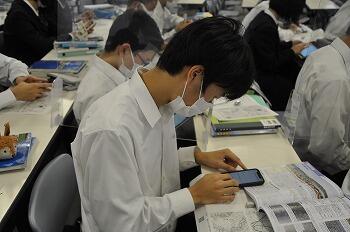

【高2】地理の授業見学(小森先生)

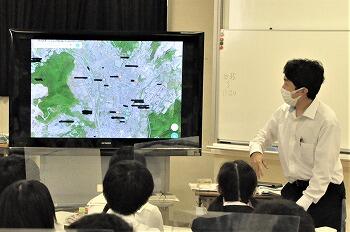

10月14日(木)3限目、高校2年3組の「地理B」の授業(小森先生)を見学しました。今回の授業は、県教委の指導主事2名が来校し、「研究授業」として実施しました。

今日の授業は「村落と都市」という単元です。「なぜ集落がそこに作られたか」を説明できるようになることが目標です。

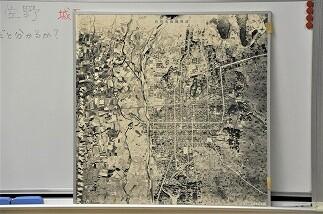

まず、一枚の地形図を示し、そこがどこかを考えさせました。

葛生に住んでいる生徒が、葛生の地形図であることを見抜きました。

こうして、身近なところから、今日のテーマである「村落と都市」の話へとつながっていきます。そこで、なぜ村落が出来たのか、その理由を考えます。

まず自分で考え、さらに隣の生徒に説明します。

また、東西に走る道路があった時、集落は道路の南北どちら側にできるのか、その理由も考えます。

このように豊富な資料を使いながら、村落ができる場所、さらに都市に発展する場所について、その共通点を探ります。

また、佐野市は城下町と言われていますが、佐野市の市街地図のどこからそれが分かるかを考えました。

こうして、いろいろなタイプの村落や都市について学びました。

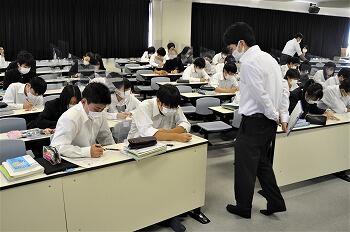

最後のまとめとして、プリントに印刷されているQRコードをスマホやタブレットで読み取り、チームスのサイトに、今日学んだ「村落や都市ができるのはどんな場所か」を80字以内で、書き込みます。

こうすることで、瞬時に、生徒の解答を一覧表にしてみることが出来ます。これは、ICTの絶大な威力です。指導主事の先生も興味深々です。

このように、小森先生は、丁寧に準備した資料を効果的に使い、「村落と都市」に関して、知識を得るだけでなく、考えることを意識した授業展開をしていました。

とても素晴らしい授業で、指導主事の先生方からも高く評価されていました。

今後の授業もさらにシンカすることを期待しています。

【高校】安全委員会「カーブミラー清掃」

10月14日(木)放課後、高校の安全委員会の1,2年生が、毎年恒例の「カーブミラー清掃」を行っている場面に遭遇しました。

カーブミラーは雨風にさらされているので、汚れてくると見えにくくなり、危険が高まります。学校の周囲のカーブミラーを綺麗にすることは、登下校中の小中高生の安全に直結しています。絞った濡れ雑巾でミラーをひと拭きすると、ミラー越しの視界が広がったような気がしました。

近所に住んでいるおばさん(赤い服)も、手伝ってくれました。

見違えるように綺麗になりました。ご苦労様でした。

また、犬の散歩をされていた近所の方からは、信号機のない交差点では、一旦停止をしないと危険である、とのご指摘もありました。特に、自転車通学の生徒は「信号機のない交差点での一時停止を必ず守ってください」その時、カーブミラーでも安全を確認しましょう。

【高校】壮行会 ~陸上競技部・囲碁将棋部

10月13日(水)昼休み、高校の「陸上競技部」と「囲碁将棋部」の関東大会出場の壮行会を行いました。

☆陸上競技部☆

①出場者

・加藤瞳さん(2-2):「女子三段跳」

・新井美月さん(2-4):「女子棒高跳」

・生井求君(2-3)、熊倉直希君(2-1)、小野悠人君(2-1)、須藤涼佑君(1-4):「4×100mリレー」

②大会名

「第25回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会」

③日時

・令和3年10月23日(土)、24日(日)

④会場

・茨城県ひたちなか市笠松運動公園陸上競技場

⑤代表挨拶(生井君)

「関東大会では、それぞれが持てる力を発揮してきます。」

☆囲碁将棋部☆

①出場者

・竹熊柊君(2-4)、荒川成瑠君(2-2)、渡辺将有君(1-1)

②大会名

・第32回関東地区高等学校文化連盟将棋大会

③日時

・令和3年12月19日(日)

④会場

・浦和コミュニティセンター

⑤代表挨拶(竹熊君)

「関東大会の日は私の誕生日です。絶対に優勝し、誕生日のプレゼントにしたいです。また、佐野高校で1位から3位まで独占します!」

*2つの部から、力強い挨拶がありました。それぞれの目標を目指して、力を出し切ってください。応援しています。

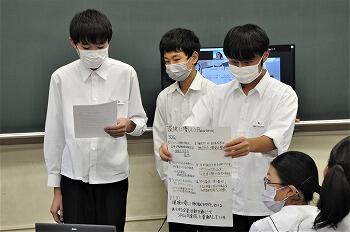

【中2】オンライン・インターンシップ発表会

10月12日(火)6・7限目、中学2年生の「総合的な学習の時間」の授業を見学しました。授業は、今年度「マイチャレンジ」の代替事業として実施している「コーポレート・アクセス」(企業へのオンライン・インターシップ)での「新人研修」発表会を実施しました。

生徒達は、12の企業の中から、それぞれ一つ選び、クラス横断的にグループを作っています。新人研修の最初の課題として、自分たちがインターンシップを行う企業について、調べて発表しました。

<6限目>発表の最終的な準備が行われています。

<7限目> いよいよ各班の発表が始まります。今回は、12の企業のうち「大正製薬」がZoomで参加しました。

コーポレート・アクセスの担当者

「大正製薬」の担当者

「大正製薬」3グループと同じ教室で発表する「パナソニック」3グループ、「フォレストアドベンチャー」2グループも、Zoomで発表しました。

それ以外の教室では、対面で発表が行われました。

*生徒たちは、まず、インターンシップ先の企業について、インターネットや本、テレビ番組など様々なメディアを使って調べてきました。中には、実際に、企業を訪問したグループもありました。その結果、分かったことに加えて、各企業が目指しているものがSDGsのどの目標につながっているか、また、自分たちの生活や社会全体にどんな影響を与えているかについても、自分たちの意見をまとめ、堂々と発表していました。

最後に、「大正製薬」と「コーポレート・アクセス」の担当者から、講評をいただきました。「これだけ前向きに取り組んでいる皆さんの姿に感動しました。すばらしい生徒達です。次のミッションがとても楽しみです。」といった絶賛のお言葉をいただきました。実際に、本当に素晴らしい発表だったと私も思いました。

*なお、講評終了後、少し時間があったので、企業(大正製薬)に関する質問の時間をとっていただきました。3グループから質問がありましたが、とても丁寧に答えてくださいました。

*今後は、各企業からそれぞれ「ミッション」が与えられます。生徒達は、その「ミッション」を達成するため、探究活動を行い、その結果を発表します。どんなアイディアが出てくるのか、今から楽しみです。

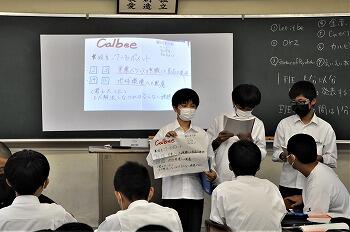

【高2】校内フードドライブにご協力を!

10月12日(火)放課後、高校2年生で「子供の貧困問題」をテーマに課題研究を行っている研究班の4名が、校長室まで来てくれました。

左から、中村そのかさん(2-1)、長島智珠佳さん(2-3)、小川優莱さん(2-1)、笹村色織さん(2ー2)です。

左から、中村そのかさん(2-1)、長島智珠佳さん(2-3)、小川優莱さん(2-1)、笹村色織さん(2ー2)です。

このグループのリーダーである長島さんから、「校内フードドライブ」について、教えてもらいました。

フードドライブとは、家庭で余っている食べきれない食品を持ち寄り、それを必要としている福祉団体・施設などに寄付する活動です。今回、集まった食品は「NPO法人 子どものとなり佐野」に寄付し、そこから、支援を必要としている家庭に配付するそうです。

夏休み中にも、「NPO法人 子どものとなり佐野」は、佐野市内の30~40軒のご家庭に、食料品を配付したそうです。これだけ多くのニーズがあり、この活動によって助かった人も多いことがわかります。

そこで、「NPO法人 子どものとなり佐野」の一員としても活動している4名の佐高生が、本校生の家庭に呼びかけ、余っている食品があれば、学校に持ってきてもらう「校内フードドライブ」を企画しました。

Q1:食料品はいつ、どこに持ってくればいいのですか?

→「今週から、毎週金曜日に中高の昇降口に段ボール箱を用意しますので、その中に入れてください。1回目は10月15日(金)です。」

Q2:特に、こういうものを持ってきてもらえるとありがたいというものはありますか?

→「お米やパスタ、そうめん、缶詰、インスタント食品、レトルト食品、調味料などが一般的です。また、粉ミルクや離乳食などを必要としているご家庭も多いです。」

Q3:量が少なくてもかまわないですか?

→「たとえば、缶ジュース1本でもかまいません。むしろ、たくさんのご家庭から少しずつでも提供していただけると、それだけすそ野が広がるのでありがたいです。ぜひ、御協力をお願いします。」

*よくわかりました。余っている食品があれば、協力したいと思いました。

この4名のチャレンジが成功することを願っています。

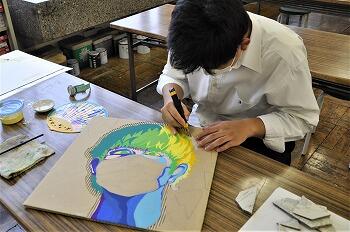

【高3】美術2の授業見学(梅澤先生)

10月12日(火)6限目、高校3年文Ⅱの「美術2」選択の授業(梅澤先生)を見学しました。選択者は5名です。「コラージュのある自画像」というテーマで作品を制作していました。

コラージュは、ばらばらの素材(新聞の切り抜き、壁紙、書類、雑多な物体など)を組み合わせたり、張り付けたりする技法ですが、それと自画像を組み合わせることろが、「美術2」という専門性を感じます。

将来、美術方面の進路を目指している生徒もおり、皆、一心不乱に作品制作に取り組んでいました。こだわりの色使いをしたり、段ボールをはがして立体感を出したりするなど、独創的な作品づくりをしています。

コラージュの素材として、英字新聞の切り抜きがよく使われていました。

布のような素材も使っています。

背景がパズルになっているのは、面白いアイディアだと思いました。

背景には、金魚のコラージュが施されていました。

生徒たちは、それぞれ自分の感性を信じて自由に制作していますが、時々、梅澤先生にアドバイスをいただいています。しかし、それを鵜吞みにするのではなく、納得のいくまでよく考え、眺めながら、完成度を高めていこうとしていました。そんなところに、作品を仕上げていく「楽しみ」を感じました。

静かな中にも、自由な雰囲気と集中力の絶妙なバランスがあり、心地よい緊張感に包まれていました。

【高2】2年連続「模擬国連」参加決定!

「第15回全日本高校模擬国連大会」に、本校生チームが2年連続で、参加することが決定しました。今回、書類選考に合格したのは、横塚功樹君(2年4組)と武藤玲矩君(2年2組)のチームです。今大会は、全国から60チーム(120名)が参加し、11月13日(土)から14日(日)にかけて、兵庫県淡路市にある「淡路夢舞台国際会議場」にて、対面で開催されます。

ところで、「模擬国連」とは何なのでしょうか?

本大会を主催する「Global Classrooms」のHPでは、以下のように説明されています。

「模擬国連とは、参加者が各国の大使になりきり、実際の国連会議を模した場で国際問題について議論する活動です。参加者は事前に担当国や議場、議題、国際情勢についてリサーチし、政策を立案します。会議では、スピーチや交渉を通して自国の立場を表明し、他の参加者と協力して決議を作成することで、国際問題の解決と国益の達成を目指します。」

(Global Classrooms のHPに掲載されている模擬国連の案内を引用)

今大会の議題は「核軍縮」です。この後、各参加チームには、担当国が割当たり、その国が置かれた状況などをリサーチし、本番に臨みます。

ところで、「模擬国連」に参加するためには、書類審査で合格しなければなりません。その課題は、そうとうな難問です。少なくとも難関大学の入試レベルの問題ではないかと思います。ちなみに、課題はHPで公開されていますので、興味のある方は以下のPDFをご覧ください。

書類選考_2021_改訂版.pdf

以下は、校長室でのインタビュー内容です。

Q1:書類審査に合格するため、どんな対策をしましたか?

→「実は、去年、応募した時は合格できませんでした。その時の悔しさを忘れず、来年は絶対合格するぞと決めていました。そのため、去年の書類審査の講評を徹底的に分析し、今回の課題ではそれらをクリアできるよう心がけました。去年よりもうまくまとめることができたと思います。」

Q2:今回の書類審査は、どんな点が難しかったですか?

→「問題は全部で4問あり、最後の1問は英語で答える問題で、答えにくかったです。『NGO(非政府組織)は国連の政策策定において、いかなる地位で参加し、どのような目的と役割を持っているかを200Words以内で答えよ。』という問題でした。」

Q3:合格が決まったときはどんな気持ちでしたか?

→「10月1日に、それぞれにメールが届き、合格を知りました。去年よりは手ごたえを感じていましたが、やはり、ほんとに通ったんだ、という驚きがありました。」

Q4:2人はSGクラブの「ディベート班」に所属していますが、ディベートと模擬国連では、どのような違いがありますか?

→「ディベートは、肯定側、否定側に分かれ、その勝敗を競うものですが、模擬国連は勝ち負けではなく、いろいろな意見の中から、みんなが納得できるような方向性を導き出し、それに賛成してもらうことが求められています。そこでは、傾聴・企画・調整・行動などによる「問題解決力」や「他者と協働する力」が必要になってきます。一方、相手を納得させるためには、様々なデータによるエビデンスが重視されます。その点では、ディベートで学んだことが大いに活かせると思います。」

Q5:これからどんな準備が必要ですか?

→「模擬国連での自分たちの担当国がこれから決まってくるので、その国のことをリサーチしなければなりません。あまり時間はありませんが、できる限りのことをやっていきたいです。」

*2人ともありがとうございました。対面での開催は2019年以来、2年ぶりとなります。ぜひ、実現して欲しいと思います。

*来年5月上旬にニューヨークで開催予定の「高校模擬国連国際大会」出場を目指して、頑張ってきてください。

*下級生(高1生、中3生)も、来年「模擬国連」出場を目指して、挑戦してください。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

5

9

1

0

0