文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

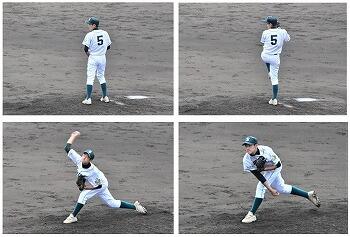

【高校】野球部「1年生大会南部地区ブロック予選」

10月9日(土)足利市総合運動場野球場で、「令和3年度 第12回1年生大会南部地区ブロック予選」のAブロック1回戦が行われました。

先日行われた「新人大会」は1,2年生対象ですが、そこでは2年生が主体なので、1年生が活躍できる大会として「1年生大会」が始まったそうです。しかし、現在、1年生だけで単独チームが組める学校は少なくなっており、本校は、佐野東高、佐野松桜高、足利清風高との4校で合同チームを結成し、試合に臨みました。

*合同チーム(11名)には、佐高から5名が加わっています。

先日行われた「新人大会」は1,2年生対象ですが、そこでは2年生が主体なので、1年生が活躍できる大会として「1年生大会」が始まったそうです。しかし、現在、1年生だけで単独チームが組める学校は少なくなっており、本校は、佐野東高、佐野松桜高、足利清風高との4校で合同チームを結成し、試合に臨みました。

*合同チーム(11名)には、佐高から5名が加わっています。

合同チームは、第一試合(9時開始)で、足利南高と対戦しました。

佐高からは、3番サード大門君、4番ショート三品君、5番センター小林君が、クリーンナップでスタメン出場しました。

<大門君>

<三品君>

<小林君>

大門君は4回途中から、サードからピッチャーになりました。

また、田中君が途中からライトで出場し、郷君もバッターボックスに立ちました。

<田中君>

<郷君>

*試合は、3対11で、7回コールドで敗れました。

合同チームなのに、合同練習ができなかったため、一体感のあるチームというわけではありませんでしたが、佐高生についてみると、チームの主軸としてクリーンナップを組み、球を捉えていました。また、守備の動きもとても良かったです。さらに、大門君はピッチャーとしても3回を投げ切りました。ストライクが先行し、いい球がきていました。

このように、次につながる材料がたくさんありましたので、1年から3年がそろう来年度の大会を楽しみにしています。

【高2】感謝の電話がありました!

10月6日(水)、佐野市立城北小学校から、感謝を伝える電話がありました。

前日の夕方18時頃、本校生の山本愛美さん(高2-1)と白井美咲さん(高2-3)の2人が、西隣にある「朝日森天満宮」で「賞状」が落ちているのを見つけ、持ち主が在籍する「城北小学校」まで届けてくれたそうです。

前日の夕方18時頃、本校生の山本愛美さん(高2-1)と白井美咲さん(高2-3)の2人が、西隣にある「朝日森天満宮」で「賞状」が落ちているのを見つけ、持ち主が在籍する「城北小学校」まで届けてくれたそうです。

賞状は、丸められた状態で落ちており、広げてみると、何かの標語に関するりっぱな表彰であることがわかりました。せっかくもらった賞状をお家の方に見てもらえないとかわいそうだと思い、すぐに、賞状に名前があった「城北小学校」に届けようと思ったそうです。

翌日から中間テストが始まるという日の夕方に、しかも、行ったこともない「城北小学校」(約1キロの距離)に届けに行くという善意・勇気・行動力には、頭が下がります。

ちょうど城北小学校から出てきた先生に賞状を手渡すことができたそうです。その翌日、落とし主に無事、返すことができたと、学校から感謝の電話がありました。

二人の行動には、校長から「賞状」を出したいところですが、二人を紹介することで、それに代えたいと思います。素晴らしい行動を称えます。

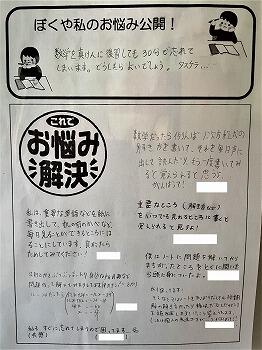

【中1】お悩み相談→これで解決

中学1年生では、生徒同士が悩みなどについて聞き合う「ピアカウンセリング」の一環として「お悩み相談」を実施しています。全員が「ぼくや私のお悩み」(無記名)を公開し、それに対して「これでお悩み解決」として、複数人によるアドバイスも公開しています(記名)。廊下に掲示してある「お悩み相談」を読み、こんな悩みを抱えているのは自分だけじゃないことに気づいた生徒もたくさんいました。

ピアカウンセリングの「ピア」とは、「仲間」、「対等な立場の人」という意味です。これまで、学校では先生が生徒の話を聞いたり、相談に乗ったりしてきましたが、少なくとも「対等な立場の人」ではありません。「こんなことは話せない」、「こんなことを言ったら何と思われるかな」、「こんなこともできないことがわかったら恥ずかしい」といった心理が働くのは当然です。

そこで、生徒同士という、同じ立場や境遇を持つ人同士が、対等な立場で、悩みなどを聞き合える場として、今回、1学年担任団が、附属中開校以来初の「ピアカウンセリング」の手法を取り入れた「お悩み相談」を始めました。仲間同士ですので、「お悩み公開」や「お悩み解決」は、タメ口でも全然かまいません。

まず、各クラスで、全員が自分の「お悩み」を記入します(無記名)。ただし、お悩みは「勉強等」に関することに限定しています。あまりプライベートな悩みだとそもそも公開できませんからね。

担任はこの段階で回収し、シャッフルし、教室の机の列ごとに「お悩み公開」を配ります。生徒は、お悩みを読んで、それに対するアドバイスを記入していきます(記名)。なお、やり方はクラスによって若干異なります。

アドバイスが思いつかなくても、自分も同じ悩みがあることを伝えるだけでもOKです。ここでは、記名することによって、「あ、○○さんも同じこと悩んでいたのか。○○君はこんなアドバイスをくれた。」といった共感の輪が広がります。(注)このHPでは名前は消してあります。

参考として、全クラスから無作為に選んだ何枚かの「お悩み相談」のお悩みとそれに対する生徒の「これでお悩み解決」(アドバイスや叱咤激励等)を紹介します。特に、保護者の方はお子さんがどんな悩みを持っているか、知っていただくヒントになると思います。興味を持たれた「お悩み」のPDFを選択してみてください。

①「数学を真剣に復習しても30分で忘れてしまいます。どうしたらよいでしょう。タスケテ…」 → 1.pdf

②「どんな風に勉強すればよいのか分からない」 → 2.pdf

③「授業の最後に感想を書いたり、どう思ったのかを書くことがありますが、言葉がまとまりません。」 → 3.pdf

④「計画的にできない→ギリギリになる→提出物が間に合わない。」 → 4.pdf

⑤「歴史がなかなか覚えられない。」 → 5.pdf

⑥「成績がやべー!! 英語が絶望的!!」 → 6.pdf

⑦「(親に)かくされてしまったマンガの取り返し方を教えてください。」 → 7.pdf

⑧「部屋が汚くて勉強できない…」 → 8.pdf

⑨「周りの人が頭がよくて、とてもあせってしまいます。」 → 9.pdf

⑩「勉強するのがめんどうです。なにもかもがめんどうです。自分の趣味でさえめんどうです。」 → 10.pdf

⑪「部活や習い事で勉強する時間がとれません。」 → 11.pdf

⑫「部活が終わった後、宿題だけで一日が終わってしまいます。」 → 12.pdf

⑬「家に帰ると、スマホの誘惑があって勉強に集中できません。」 → 13.pdf

⑭「部活から帰って眠かったり、アニメの誘惑に負けて勉強ができない。」 → 14.pdf

⑮「家で勉強していると、途中であきてしまいます。」 → 15.pdf

⑯「~番以内に入らないと部活をやめさせる」と親に責められています。 → 16.pdf

*読んでみて、とても参考になりました。自分もこんな悩みをもっていた頃があったなと思い出しました。また、こうした悩みを言い合える仲間がいることは、素敵なことだと思います。

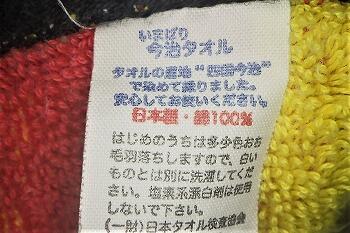

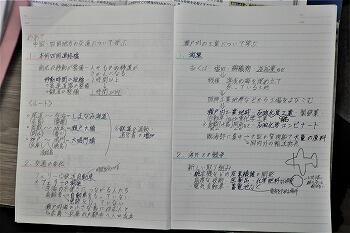

【中2】社会の授業見学(宍戸先生)

10月5日(火)2限目、中学2年3組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。授業は、地理分野で「瀬戸内の工業について学ぶ」ことが「めあて」でした。

授業では、例えば、瀬戸内で、造船業が盛んだった頃の世界情勢との関係や、綿織物が盛んだったことが、今の産業にもつながっている(→今治タオル)など、様々な知識や身の回りのことと関連付けて説明しているので、生徒達はとても興味を持って授業に取り組んでいました。ちなみに、「今治タオル」を所有している生徒もおり、授業後にじっくり見せてもらいました。

また、いろいろな資料から読み取れることをペアワークで話し合ったり、発表したりなど、「主体的で対話的な深い学び」につながるよう、様々な工夫がなされていました。

また、ノートもそれぞれ自分にとって分かりやすいよう、工夫してとっていたのが印象的でした。

*授業後に何人かの生徒に聞いてみると、「社会の授業では、教科書に書いてあることだけでなく、いろいろなことがわかるので、世界が広がる感じがして楽しい」といった声が聞かれました。好奇心旺盛な皆さんだからこそ、授業にも深みがでてくるのではないかと思いました。

【高1】情報の授業見学(大宮先生)

10月5日(火)1限目、高校1年2組の「情報」の授業(大宮先生)を見学しました。

高校1年生は、情報の授業で、夏休み中などに参加した「大学のオープンキャンパス」(リアル or Web)などの結果を「大学リポート」として、パワーポイントでまとめました。今日はその発表会が行われました。

高校1年生は、情報の授業で、夏休み中などに参加した「大学のオープンキャンパス」(リアル or Web)などの結果を「大学リポート」として、パワーポイントでまとめました。今日はその発表会が行われました。

全員が一人ずつ全体で発表することはできませんが、1クラスを7つのグループ(5名)に分け、5人の中で、一人ずつ発表し、お互いに評価し合いました。

グループ分けは、出席番号を7で割り、あまりの数で、7班に分けました。例えば、出席番号10番は、7で割ると3余るので3班、という具合です。それぞれ、班ごとに集まって座り、出席番号の速い順に発表を行いました。

<1班>

<2班>

<3班>

<4班>

<5班>

<6班>

<7班>

*それぞれの発表内容は、とても素晴らしかったです。実際に大学に行った生徒もいれば、オンラインのオープンキャンパスに参加した生徒もいました。また、一つの大学だけを調べただけでなく、複数を調べて、それらを比較できるようにした生徒もいました。調べた大学もバラエティに富んでおり、お互いの発表をきくことによって、新しい知識を身につけることができましたね。

聞いて良かった、聞いて得をした「発表会」でした。発表もスライドが良くできていてわかりやすい内容でした。皆さん、よく頑張りました。

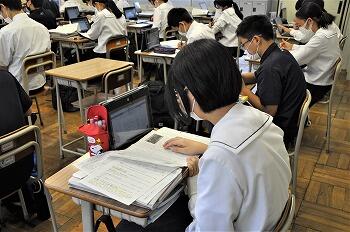

【中学】中間試験・質問教室

10月4日(月)、今週の木曜日から、中学生は「中間試験」が始まりますが、今日から、放課後、「質問教室」が始まりました。生徒は教室で自習したり、先生に質問したりすることが出来ます。3学年とも、たくさんの生徒が教室に残って勉強していました。

5時半を回りましたが、まだ多くの生徒が勉強していました。なお、6時には最終下校になっています。

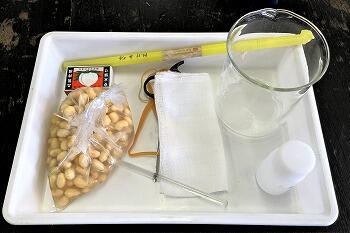

【中3】数理探究の授業見学(茂木先生)

10月4日(月)6・7限目、中学3年3組の「数理探究」(理科分野)の授業(茂木先生)を見学しました。今日のテーマは「自分で豆腐をつくってみよう」です。茂木先生は高校の化学が専門ですので、化学の知識を活用して「なぜ豆腐が固まるか」という原理から考えます。

<豆腐の基礎知識>

・豆腐は、「豆乳」と「にがり」から作られます。

・豆乳の主成分は、たんぱく質ですが、豆乳の中のたんぱく質は、大きな粒子なので、コロイド溶液になっています。

・にがりは、塩化マグネシウムと呼ばれる電解質です。

・コロイド溶液は、電解質を加えると、コロイド粒子が沈殿します。これを、「塩析」といいます。

・塩析は、浄水場で細かい土や砂(コロイド粒子)を固まりにして取り除くときにも利用されています。

豆腐が固まる原理は、「豆乳(コロイド粒子)に電解質(ここでは、塩化マグネシウム=にがり)を加えることで、塩析(沈殿)させる」ことです、それを集めると自分の重さで固まり、豆腐ができます。

という原理が分かったところで、実際に豆腐を作ってみました。これが、各班の材料一式です。

大豆は水につけて柔らかくしてあります。まず、水を捨てます。

ミキサーで大豆を粉砕します。

ガーゼの上から、ビーカーに流し込みます。

下に溜まった液体が「豆乳」で、ガーゼに残ったものが「オカラ」です。

豆乳をバーナーで90℃になるまで熱します。これによって、豆乳の中のたんぱく質が熱で変性しコロイド粒子になります。90℃になったら、火をとめて、3分間静置します。

続いて、ビーカーを降ろし、ぬれぞうきんで85℃まで冷まします。コロイド粒子が落ち着いた状態になります。

いよいよ、ここで、にがり(塩化マグネシウム)を投入します。

コロイド粒子は、みるみる沈殿します。これも3分間静置します。

動画 → 豆乳に「にがり」投入

この沈殿物をガーゼをかぶせたビーカーに注いで、そのまま5分間静置します。

しばらくすると、沈殿物は、自身の重さで固まっていきます。

最後に、丸形水槽に水をはり、豆腐を水にさらして出来上がりです。

動画 → 沈殿物をガーゼに注ぐ

*どの班もうまくいったようです。ただし、今回の豆腐は実験としてつくったものですので、残念ながら、食べることはできませんでした。今日の夕飯で豆腐を食べたくなった人もいたのではないでしょうか。

*豆腐という身近な食べ物が、「化学反応」でできていたことに気付くとともに、化学そのものに興味を持ってくれることを期待します。

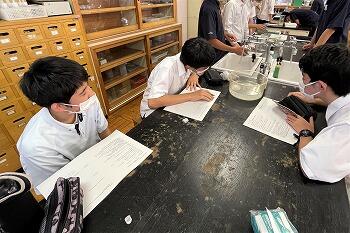

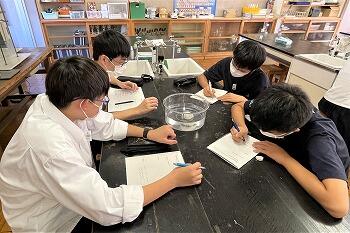

【中3】理科の授業見学(中村先生)

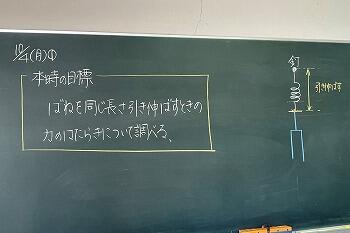

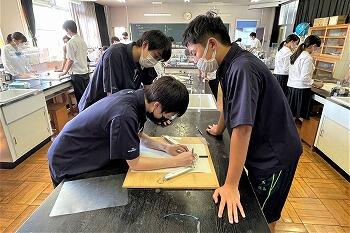

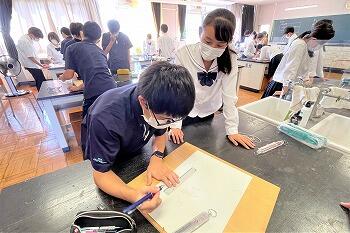

10月4日(月)5限目、中学3年1組の授業「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。今日の単元は、第1分野「力のはたらき」に関する内容で、本時の目標は「はねを同じ長さ引き伸ばすときの力のはたらきについて調べる」でした。

「ばね」を引き伸ばすのには、力がはたらいていますが、一本の「ばねばかり」で引き伸ばした時と、2本の「ばねばかり」で引き伸ばした時とでは、どのような違いがあるでしょうか。今日の実験は、2本の「ばねばかり」の間の角度で、その合計の力はどのように変わっていくか、その規則性を解明します。

班ごとに、実験の方法を考えます。そのため、班ごとにやっていることが少しずつ違います。そこがこの実験の面白さで、「さあやってごらん」で皆、すっとやれてしまうところが、附属中生の素晴らしさでもあると思います。

*今日はデータを取るところまででした。中村先生が用意した実験台はシンプルですが使い勝手が良く、とても効果的に使われていました。

次回は、その結果の発表ですが、どんな発表になるのか楽しみです。

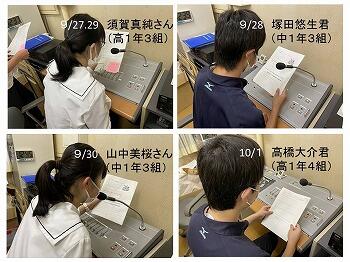

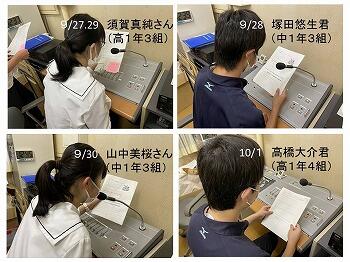

【中高】保健委員会・お昼の放送

今週も、中高の保健委員会の皆さんによって、昼休みに、感染防止を呼び掛ける放送がありました。

それぞれが、放送の内容を工夫して考えてくれました。皆さんも協力をお願いします。

〇須賀さん

〇塚田君

〇山中さん

〇高橋君

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

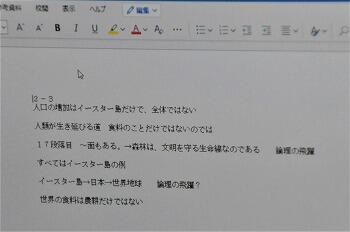

10月1日(金)5限目、中学2年3組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

教科書の単元は「モアイは語る 地球の未来」でした。

教科書の単元は「モアイは語る 地球の未来」でした。

この単元は「論理を捉える」ことが目的で、「意見を裏づけるための、適切な根拠の在り方について理解する」ことと、「自分の知識や考えと比べながら、文章の構成や論理の展開を吟味する」ことが目標になっています。

これまでの授業で、筆者の考えるイースター島と地球との共通点とは何か、筆者はなぜイースター島の事例を示したのか、モアイの秘密から地球の未来を語る筆者の論理の展開について考えることを通して、論理の展開について吟味してきました。

今日の授業では、筆者の文章の中での「根拠として挙げた事実の客観性や、意見と根拠のつながり」などについて、さらに追究します。つまり、教科書の文章とはいっても、これはおかしいのではないか、といったことを考えることが行われました。

タブレットでは、前回の授業で生徒から挙げられた論理的に問題があると考えられる点が示され、それを足掛かりに、それぞれが考えを深めます。

続いて、ペアワークでお互いに自分の考えを伝えあいます。非常に活発です。

こうした活動によって、筆者の主張に対する自分の考えをまとめ、文章に表す力がついてくるんだろうなと思いました。

教科書や新聞、書籍などの文章が、すべて正しいもの、と鵜呑みにするのではなく、常に論理的に筋が通っているかを吟味することは、とても大切だと思います。

そのために、「クリティカル・シンキング」や「ロジカル・シンキング」を授業を通して身に付けることが重要であり、そういう授業を工夫していることは素晴らしいと思いました。授業がますます「シンカ」することを期待しています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

5

5

5

5

1

9