文字

背景

行間

校長室より(New!)

科学への興味を子どもたちに ~学びの杜の冬休み 高校 理科部~

「高み」へのチャレンジ ~科学の甲子園ジュニア全国大会~

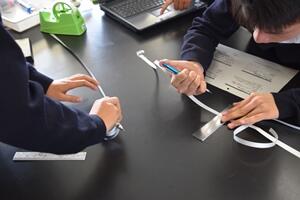

JST(国立研究開発法人科学技術振興機構)主催の第6回科学の甲子園Jrの全国大会に附属中の8名が参加しましたので、12月8日(土)に応援に行ってきました。大会会場は、筑波研究学園都市の中にある「つくばカピオ」です。筆記試験の後は、実技です。塩化カルシウムなどの溶剤を溶かしてその温度変化を計り、グラフ化した上でいくつかの設問を解くという課題でした。もう一つの実技は、45×45×45㎝の空間の中に鉄球を落としできるだけゆっくり落下させる装置を、与えられた材料の中で作るというものでした。

一人一人の基礎的な理科の知識だけでなく、思考力や洞察力が問われ、さらには、役割分担、計画性、コミュニケーション、トラブルの解決といったチーム力が問われる競技であることを実感しました。

数年ぶりの出場であった本校も、生徒たちがそれぞれの持ち味を出し、コミュニケーションをとりながら奮闘しましたが、全国の常連校、強豪校には及びませんでした。本校生も、今回の貴重な経験を「伝統」として後輩たちのために継承して欲しいと思います。

社会のしくみ・働くことの意義 ~中2 社会体験学習~

ご多忙の中、生徒たちの体験学習を受け入れてくださったすべての事業所の皆様に感謝申し上げます。

青少年赤十字大会参加 ~高校社会部 JRC~

美ら海、グスク、そしてアダンの実る祈りの島 ~高2 沖縄修学旅行~

その島には、内陸県である本県とは全く異なった自然がありました。美しい海原と白い海岸。美ら海の魚たち。アダンの実やハイビスカスの花。訪れたのが11月であったにもかかわらず、沖縄には亜熱帯の自然が息づいていました。

また、かつて沖縄には、朝廷の統べる国であった日本とは別の琉球王国という国家があり、「首里城」ではその歴史を実感することができました。

そして悲惨な地上戦が繰り広げられたのも沖縄です。戦後の一時期は米国の統治下にあり、そして今なお多くの基地を抱えるのも沖縄です。平和祈念公園、ひめゆりの塔などでは、20万人にのぼる犠牲者に思いを馳せ、平和の価値やその在り方について改めて考える機会となりました。

琉球方言、独特の沖縄音階による音楽、ソーキそばなどの沖縄ならではの食べ物、シーサーの姿なども心に残っています。

生徒たちにとっては、国内旅行でありながら、日常とは異なる自然、文化、歴史の中で仲間たちと過ごした特別な4日間だったと思います。

それぞれの学び・それぞれの未来 ~高1・高2 大学講座~

高校の1・2年生を対象として、11月16日(金)、本校を会場に高大連携「大学講座」が開かれました。生徒たちは、自分の進路や興味・関心に応じて、9つの講座に分かれて受講しました。生徒たちにとって、一人一人の自己形成につながる時間となりました。

高大接続改革と新指導要領への移行の同時展開という激流の中にある高等学校ですが、ALにせよ何にせよ、生徒一人一人の知的好奇心をかき立てること無くして新たな教育というものはあり得ないのではないかと思います。

講師を務めてくださったのは、全国の大学からおいでくださった御高名な研究者の先生方です。御自身の研究に割くべき貴重な時間を、高校生の未来ために御提供いただきました。ありがとうございました。

がんと向き合う ~高1 保健体育研究授業~

本年度、本校は「がんの教育」の研究を行っていますが、これは、文部科学省からの委託事業として、次期学習指導要領における保健体育の授業を開発する実践研究です。研究授業はその一環として実施されました。

現在の日本では、二人に一人ががんで亡くなっており、がんの予防、がんの克服だけではなく、がんと向き合う、患者と寄り添う、といった視点まで含めての主体的で奥深い学びが求められる分野です。

生徒たちは、想定された状況の中で、家族にどのような治療を選択させるべきなのか、真剣に話し合い、自分たちの考えを堂々と発表していました。

議論する手・伝え合う手 ~高等学校の授業からⅠ~

(化学・世界史Aの授業にて)

附属中学校へ 県教育委員会学校訪問

10月17日(水)、指導担当の柳田主幹をはじめ学校教育課を中心に県教育委員会から18名の先生方、佐野、矢板東の両県立高校附属中から5名の先生方にご来校いただく「学校訪問」がありました。この行事は、1時間目の教育課程実施状況説明から始まり、2・3・4時間目の研究授業と5・6時間目の教科別分科会をメインとして、放課後の全体会まで丸一日がかりの大規模なもので、3年に1度実施されています。

研究授業・教科別分科会は、一部に高校籍の先生方の授業も含め、中学校の先生方全員の授業が研究の対象となります。それぞれに工夫を凝らした授業が展開され、指導主事の先生方からの貴重なご指導・ご助言もいただき、価値ある一日となりました。高等学校の多数の先生方も熱心に中学校の授業を参観していました。

こうした成果を活かして、本校のスローガンである「授業第一」を一層推進していきたいと思います。

鉄球を自由落下させて・・・測ってエクセルに入力。 (理科)

さっきは簡単に折れた同じ材料が・・・ 今度はどうだろう?(技術・家庭)

人物になりきって演じて・・・どんな思いだったかを考える。(道徳)

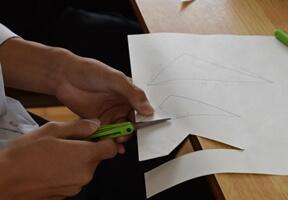

相似形を切り抜いて・・・重ねて、比べて、考える。(数学)

その職業の魅力を付箋紙に・・・のぞきに来た他班の皆に説明。(総合的な学習の時間)

北方領土について勉強し・・・未来の在るべき姿を考える。(社会)

北方領土は、地理、歴史、公民を包括する社会科としての総合的なテーマ。廊下にも、高校や他教科の先生方の姿。

おなかに手を当てて歌う。 ピアノを減らしていくと・・・アカペラに近づく。(音楽)

それぞれの出汁はどんな香りと味わいだろう・・・合わせてみるとどうだった? (技術・家庭)

一点透視図法は難しくない。でも・・・立方体が移動しちゃうとどうなる?(美術)

ベゴニア・ブルーサルビアから、パンジーの季節へ