2024年11月の記事一覧

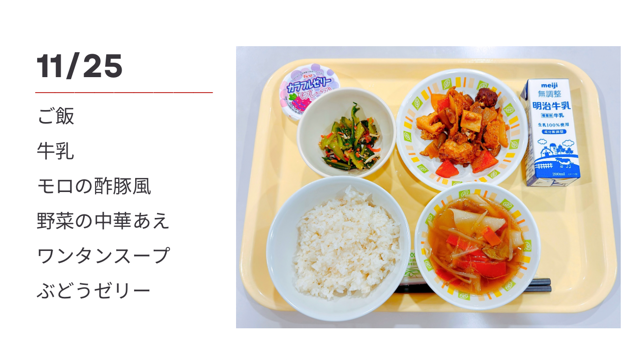

11月25日の給食

11月25日の給食

今日の主食は、モロの酢豚風です。通常は豚肉で作る酢豚ですが、今回はモロとミートボールを揚げて、酢豚風の甘酸っぱい味付けのタレに絡めました。モロは脂質が少なくあっさりとしているので、さまざまな料理に合います。

11月22日の給食

11月22日の給食

いわしのおかか煮は、骨までやわらかく煮てあるため丸ごと食べることができ、カルシウムなどの栄養を効率的に摂取できます。すいとん汁のすいとんは、小麦粉を水で練り、団子にして汁で煮たものです。寒い日の具だくさんの汁物は、体が温まり、とくにおいしく感じますね。

11月20日の給食

11月20日の給食

焼きそばは生徒からのリクエストで、今年度の給食では初登場です。ソース焼きそばは、中国の炒麺(チャオメン)をもとに作られたそうで、日本では1950年頃に誕生したといわれています。今日の給食では、焼きそばを大盛りにする生徒やおかわりをする生徒が多かったです。

11月18日の給食

11月18日の給食

カレーライスは生徒からのリクエストです。今日のカレーは、定番のポークカレーにしました。給食にカレーが登場するようになったのは、昭和中期の頃だそうです。カレーライスは、現在も給食で不動の人気を誇るメニューですね!

11月15日の給食

11月15日の給食

かつ煮は生徒からのリクエストです。ロースかつを卵でとじたボリューム満点のかつ煮は、生徒から「また食べたい!」と好評でした。

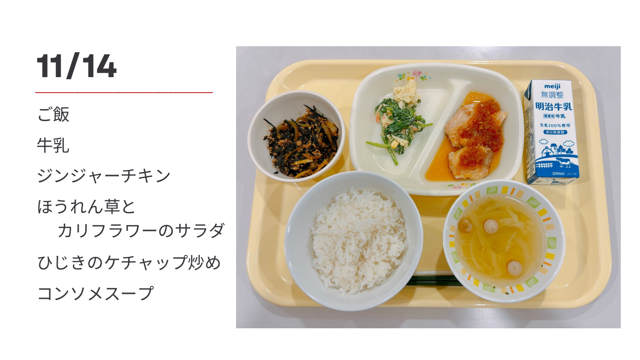

11月14日の給食

11月14日の給食

主菜のジンジャーチキンは、塩・こしょうで下味をつけた鶏もも肉を焼いて、たまねぎとしょうがを効かせたソースをかけました。副菜はひじきのケチャップ炒めです。ひじきといえば和風の煮物が定番ですが、今日の給食ではケチャップやコンソメを加えて、いつもとは違った洋風な味わいを楽しめる炒め物にしました。「ケチャップ味のひじきは初めて!」といった声が聞かれました。

11月13日の給食

11月13日の給食

今日の主菜は、鶏肉とこんにゃくの味噌炒めです。食物繊維を豊富に含む食材であるこんにゃく、ごぼう、たけのこを使用しています。食物繊維は腸の動きを活発にし、腸内環境を整える働きがあるとされています。食物繊維は意識していないと十分な量を摂りにくい栄養素です。豆類、野菜類、きのこ類、海藻類、果実類などを積極的に食事に取り入れましょう。

11月12日の給食

11月12日の給食

中華丼は、昭和初期に関東の中国料理店でまかない料理として作られたのが始まりだそうです。中華丼は肉、魚介、卵、野菜とさまざまな食材がバランス良く食べられます。みかんの一般的な旬は冬ですが、品種によって旬の時期が異なり、9月から3月頃まで出回ります。普段は給食に果物を出してもたくさん残ってしますのですが、みかんはいつも果物を食べない生徒も食べていました。

11月11日の給食

11月11日の給食

11月11日は「鮭の日」です。今日の給食は、秋鮭を使用したちゃんちゃん焼きです。ちゃんちゃん焼きは、魚と野菜を蒸し焼きにして味噌で味付けした北海道の郷土料理です。秋鮭は産卵期の秋に水揚げされる白鮭のことです。

11月8日の給食

11月8日の給食

11月8日は、「118」の語呂合わせから「いい歯の日」です。今日の給食は、食物繊維が豊富で噛みごたえのある食材を使用した献立にしました。チキンチキンごぼうは、山口県の学校給食から生まれた料理です。揚げた鶏肉とごぼうを醤油や砂などで甘辛く味付けしました。リズムがよく、子どもたちが引き付つられるということから、チキンチキンごぼうと名付けられたそうです。献立を見た生徒たちも「チキンチキンごぼう!」と声に出していました。

11月7日の給食

11月7日の給食

さばは一年を通して獲れる魚ですが、旬の時期は種類や産地によって異なります。日本でよく食べられているマサバは、秋から冬にかけて脂がのり、おいしい時期です。さばは縄文時代の遺跡から骨が出土されるなど、古くから日本で親しまれていて、給食にもよく登場する魚です。今日のさばの香辛焼きは、醤油・砂糖・にんにく・唐辛子・ごま油を混ぜた調味液にしっかりと漬け込み、焼き上げました。

11月6日の給食

11月6日の給食

今日は気温が下がり、秋の深まりと冬の訪れを感じるような寒い一日でした。今日の給食は、肌寒い日にぴったりのカレーうどんです。カレーうどんは、1904年(明治37年)に東京のそば屋で誕生したそうです。似たような料理で「カレー南蛮」がありますが、カレーうどんとの違いは曖昧でお店によっても異なります。カレーうどんは「麺はうどん、玉ねぎを使用」、カレー南蛮は「麺はそば、長ねぎを使用」などの違いがあるそうです。今日の給食では、玉ねぎと長ねぎの両方を使用しています。