文字

背景

行間

2010年10月の記事一覧

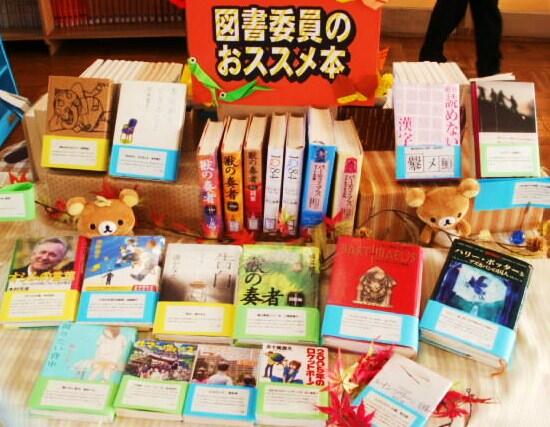

読書週間です

国際理解だより 17

開発目標が明確化したことで、国際開発の効率性を問うことが容易になりました。さらに、公共部門の運営に新公共管理という考えが国際分野にも導入され、民間で用いられ始めていた成果主義がODAの世界に持ち込まれたのです。目標管理は目標を明確にするとともに、それに対応する数量指標を定めます。そして、その数量指標に基づいて評価を行うのです。

目標に定められた期限までに、数値目標を達成できれば好意的な評価が与えられ、その後もスムーズに国際協力が得られることになるわけです。一方、期限までに、数値目標を達成できなければ、それまでの開発政策の見直しが迫られることになったのです。

つづく

国際理解だより 16

この問題は以前からありましたが、2000年に大きな動きが起きました。同年9月に国連ミレニアム・サミットが開催され、「世界平和のためのミレニアム宣言」が採択されたのです。この宣言を実現するために設定されたのが「ミレニアム開発目標」です。この開発目標のテーマは貧困削減であり、国連は貧困削減を究極の目標と位置付けたのです。

これによって貧困削減は、国連機関のみならず、二国間援助としてなされる国際開発の目標と定められました。つまり、人道的に近い「貧困削減」が国際目標として定着したのです。

つづく

国際理解だより 15

ODAはその過程で、外務省、国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)等の公共部門と関わっています。近年、その公共部門の非効率が世界的に大きな懸念となっており、それぞれの機関は、自らの効率性を証明することが求められています。効率性を示すためには、まず活動の目的を特定する必要があり、そしてその目的に照らして効率性を測ることが求められているのです。

しかしながら前回述べたように、ODAには2つの異なった意義づけが与えられています。どのようなバランスでそれらを勘案すべきかという点についての意見の一致もありません。したがって、どのように効率性を測ったらよいのでしょうか。

つづく