TOPページ(2025前)

健康指導部★

地震のときは「カエルのポーズ」で

今年度、本校は「学校安全総合支援事業」の拠点校として、防災教育に力を入れて取り組んでいます。保護者の皆様にはアンケート等に御協力いただきまして、ありがとうございました。

さて、1学期には緊急地震速報訓練、火災訓練、土砂災害避難訓練などの防災訓練を実施したところですが、先日、宇都宮大学の先生から「地震のときに身を守る姿勢は、今は『ダンゴムシのポーズ』より『カエルのポーズ』だよ。」とアドバイスをいただきまました。

そこで、子どもたちには終業式の校長講話の中で「カエルのポーズ」と「サルのポーズ」を紹介しました。2学期からの訓練に取り入れていきたいと思います。

御家庭でも防災への取組の参考にしていただければと思います。

〇しゃがみこんで、両手足を床につける「カエル」のポーズ

顔を上げて周囲の危険を確認することが大切です

〇机があるときは、「サル」のポーズ

机足を両方の手でもって、両ひざを床につけて、しっかり身を守ります

保健室より保護者のみなさまへお知らせ(6月)

6月よりほけんだよりの各御家庭への配布はなくなりました。

そのため、 保護者のみなさまへ(6月).pdf をご確認ください。

体調の崩しやすい時期となりますので、御家庭におかれましても体調管理の御協力をお願いいたします。

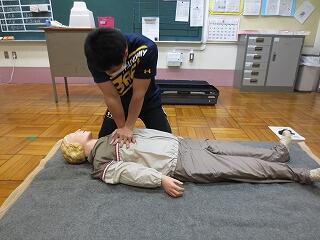

救急法・心肺蘇生法研修

6月6日、金曜日に、本校体育館で、全職員対象の救急法・心肺蘇生法研修が行われました。

児童生徒が安心安全に過ごせる学校を目指し、緊急時に備え、応急手当の方法、心肺蘇生法、AEDの使用方法について学びました。

足利市中央消防署から、3名の救命救急士の方が、基礎的なことを細かく丁寧に指導して下さり、大変、有意義な時間を過ごすことができました。

また、各学部の先生方がチームワークを生かし、心肺蘇生のシミュレーションを行っている姿が印象的でした。

緊急時に、迅速かつ適切な対応が取れるよう研修で学んだことを常に想定し、指導にあたりたいと思います。

給食の様子(1年間を振り返って)

今年度の給食も残すところあと1回となりました。

中学部では、給食当番の生徒と教員が協力して配膳を行ってきました。

中心となって頑張っていた3年生が卒業し、新メンバーとして1年生が給食当番に加わりました。今は1年生と2年生そして教員で協力しながら配膳を行っています。

1年生は配膳の仕事を覚えるため毎日一生懸命頑張っています。

配膳では衛生面はもちろん、分量や配膳方法に気を付けなければならないため大変なこともありますが、皆で協力して取り組んでいます。

2年生はこの1年間で仕事を覚え、分量や流れにも気を配りながら取り組めるようになりました。また、最近では1年生に仕事を教える姿も見られます。

下膳では「ワゴンに行きます!」など意欲的な姿も見られます。

配膳から下膳まで、皆で協力しながら頑張った1年間でした。

このメンバーで一緒に給食を食べるのもあと1日です。最後の給食も皆で協力し、楽しくおいしい時間を過ごしたいと思います。

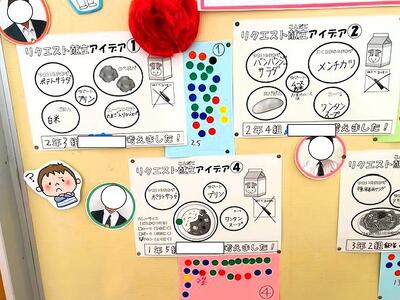

高等部リクエストメニュー

2月14日(金)は生徒の楽しみにしていた「高等部リクエストメニュー」でした。

献立は、ご飯・わかめと玉ねぎのスープ・鶏肉のからあげ・ポテトサラダ・プリン・ミルメークでした。

給食委員会で、5つの献立の案(からあげ、カレー、あげパン、ポテト入りやきそば、味噌ラーメンの献立)を考え、高等部の全校生徒で投票を行いました。

からあげの献立が25票、カレーの献立が24票となり、からあげの献立に決まりました。ミルメークを献立に入れるにあたり、1食分のカロリーについて栄養教諭と相談しながら献立を考えました。

大好きなメニューに朝から楽しみにしていた生徒も沢山いました。

からあげは生徒たちに大人気で、笑顔で美味しそうに食べる生徒の姿が見られました。

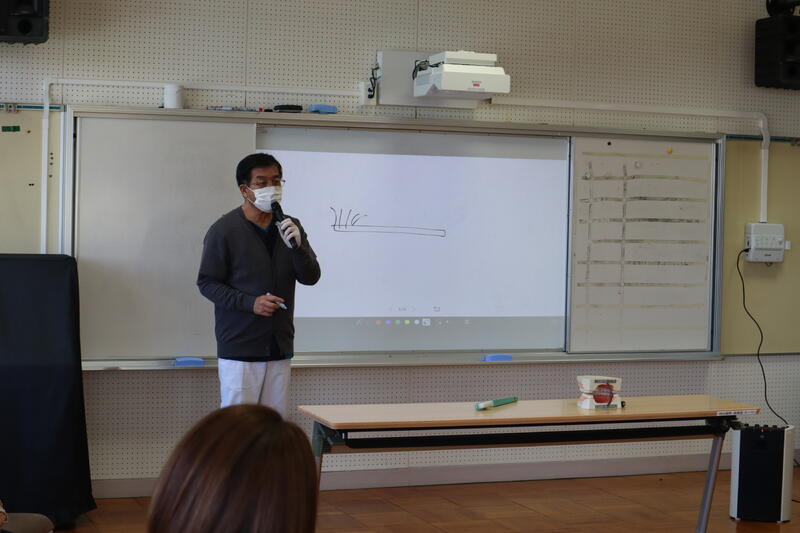

学校保健委員会が開催されました!

令和7年2月3日(月)に学校医 相場利一先生、眼科医 柏瀬光寿先生、精神科医 青木楊子先生

学校薬剤師 板橋真澄先生とPTA学部理事3名、本校保健委員14名で参加で『学校保健委員会』が

開催されました。

今年度のテーマは「デジタル化社会における気をつけたい生活習慣について~スマホ等が身体に

及ぼす影響~」と題し、各科の先生方からデジタル化社会の影響を受け、危惧する点や気をつけて

いくべき点について、お話いただきました。

詳細については、後日 学校保健委員会報告にてお知らせします。

本校で10年間、子どもたちの保健管理や指導に尽力された薬剤師 板橋真澄先生が

栃木県立学校医永年勤続者に選ばれ、表彰されました。

おめでとうございます。

食堂開放

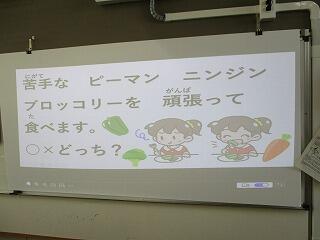

食堂開放が1月15日、16日にありました。

今年は、「ごはんをきちんと食べよう」をテーマに体験やクイズなどを行いました。

食堂マップ

調理器具体験コーナー…厨房の大きなヘラやお鍋の大きさを体験しました。

厨房見学…のぞき窓から調理員さんの様子や調理器具を興味深そうに覗いていました。

食べ物クイズ …健康になる食べ方についての〇×クイズをしました。

消化器系クイズ…食べた物の行方について、クイズや体験をしました。

うんち診断…箱の上からうんちカードを入れると、下から診断カードが出てきます。うんちの種類によってどんな事を気を付ければいいのかを学びました。

クイズや体験を通して楽しく学んでいる様子が見られました。

ブラッシング指導講習会を実施しました

令和7年1月15日(水)に本校の学校歯科医である細見明夫先生と歯科衛生士2名をお招きし、

小学部通常学級1年生を対象としたブラッシング指導講習会を実施しました。

細見先生からは歯みがきが苦手なお子さんも少なくないが、歯みがきを続けていくことで

自立や成長につながっていくことなどの講話をいただき、歯のみがき方についてご指導をいただきました。

今後も細見先生からご指導いただいたことを生かし、歯みがきの指導に取り組みましょう。

ご指導いただいた内容については、2月のほけんだよりでご紹介します。

高等部 性に関する学習会の様子

12月2日、月曜日に高等部生徒対象に「性に関する学習会」が本校体育館で行われました。

足利赤十字病院から助産師の方を講師として招き、性に関する正しい知識の習得と生命の大切さについて考えることを目的として講義を行っていただきました。

内容は男女の交際、生命の大切さ、子どもを育てるのに必要な知識、性感染症についてなど、今後生活していく上で重要なことを学ぶことができました。

生徒は、話をよく聞き、大切なことや感想をワークシートに記入しながら、真剣に学習会に参加することができました。

生徒たちが、この講習会で性に関する知識を高め、将来の自立した生活に繋げられるよう願っています。

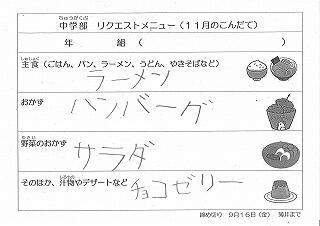

中学部 給食委員会の活動の様子

中学部の給食委員会では、毎月の給食目標の作成、給食備品の補充、校内の清掃活動などを行っています。

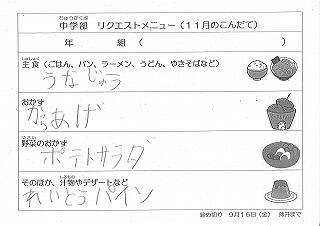

2学期の活動では、中学部リクエストメニューについて、どんな献立が良いかの話し合いも行いました。

給食委員会や各学級で考えた献立を受けて、

11月29日(金)に「中学部リクエストメニュー」が出ました。

献立は、ご飯・みそ汁・鶏肉のからあげ・ポテトサラダ・りんごゼリー・牛乳でした。

からあげは生徒たちに大人気で、笑顔で美味しそうに食べる生徒の姿がたくさん見られました。

中学部の給食配膳の様子

中学部の給食配膳は、給食当番の生徒と中学部の先生で行っています。

午前中の授業終了後、給食当番の生徒は給食の入ったワゴンを食堂まで取りに行ったり、白衣に着替えて配膳用のテーブルの消毒をしたりなど、配膳の準備に取り掛かります。そして、ワゴンが到着し配膳台の準備が整ったら、先生と協力して食缶や食器を並べておかずを盛り付けたり、その食器をトレーに並べたりします。また、配膳後の片付けや食後の下膳の手伝いもします。

配膳の作業は衛生面に気を付けながら決められた時間内に行わなくてはならないため大変なことも多いですが、おいしい給食を中学部の皆さんにお届けするために頑張っています。

★御協力 ありがとうございました!!★ 「R6 引き渡し訓練」

9月18日(水)に全児童生徒対象で引き渡し訓練を実施しました。今回、無事に引き渡しが行えたのも、保護者の方々のご協力があってのことと思います。ありがとうございます。

児童生徒たちは、迎えに来てくれた保護者の方々を見てほっとした表情になりました。一緒に帰っていく姿を見て、無事に引き渡すことができて私たち教員も安心しました。有事はあってほしくありませんが、毎年訓練を行うことで、その時に対応する行動と心の備えをしていければと思います。

土砂災害避難訓練

7月9日月曜日に土砂災害避難訓練が行われました。

小学部及び重複障害学級は教室で安全学習を行いました。学校の北側にある危険区域の看板を確認したり、実際の土砂災害のビデオを見たりしました。

中学部と高等部では、警報が発令されたことを想定し、安全な場所への避難を行いました。放送や先生の指示に従って、落ち着いて速やかな避難行動をとることができました。この経験を、実際の災害時や訓練などに生かしてほしいと思います。

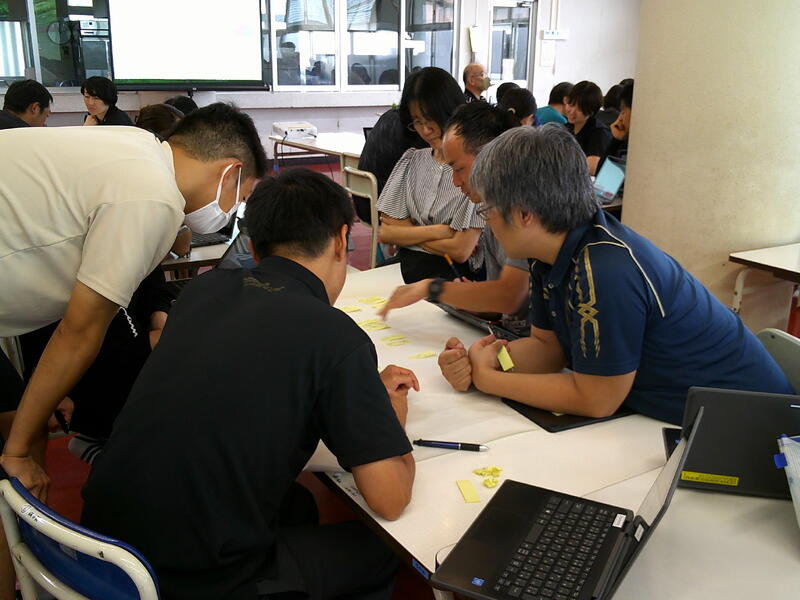

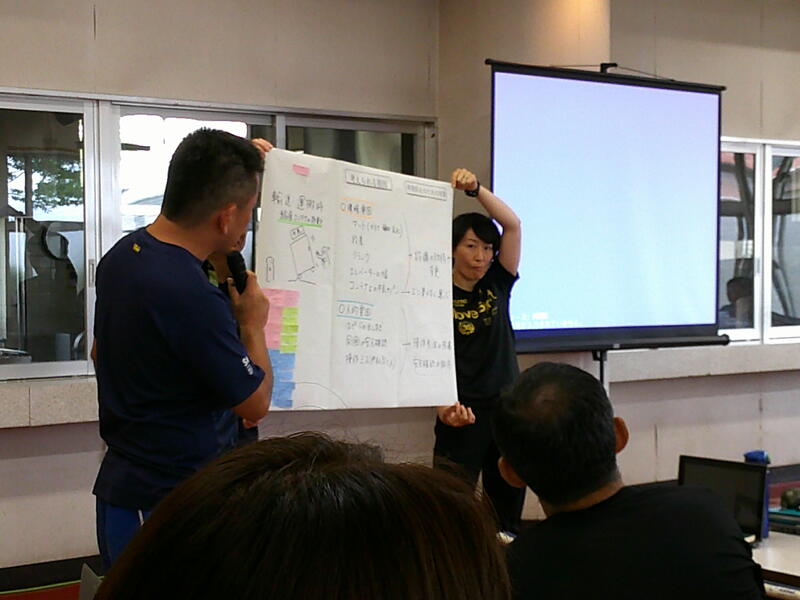

「危機管理に関する職員研修」

8月27日(火)「危機管理に関する職員研修」を、昨年に引き続き、学校安全課より2名の指導主事が来校し、本校食堂にて実施しました。

ヒヤリハット事例について、その要因と再発防止のための対策を考え、学校環境における危機管理意識を高めることを ねらいとして行いました。

今年度も、グループごとの演習では活発に意見を交わし、その意見を発表することで、他のグループの職員とも共有を図ることができました。

小学部リクエストメニュー

7月19日(金)は児童の楽しみにしていた「小学部リクエストメニュー」でした。

献立は、ご飯・のりたまふりかけ・みそ汁・鶏肉のからあげ・おかかあえ・ももゼリー・牛乳でした。

大好きなメニューに朝から楽しみにしていた児童も沢山いました。

1学期の最終日、沢山の笑顔が見られました。

県民の日献立

6月15日は「栃木県民の日」です。

今日の給食は県民の日献立!栃木県産の食べものがふんだんに使われた献立です。

食堂前のコーナーには今日の給食に入っている食材と、やかんぴょうやいちご、ヤシオマスの掲示があり、「なにこれ~」「すごーい」と見て触って楽しんでいました。

ヤシオマスのフライはサクサクで、普段フライを食べない児童も手を伸ばしていました。

美味しくてにこにこでした☆

第2回 緊急地震速報訓練・避難訓練

6月5日(水)に緊急地震速報訓練と火災による避難訓練が行われました。

地震速報を聞くと、児童生徒は頭を守る姿勢「だんご虫」になり、自分の身を守ることができました。

その後、火災発生の放送を聞くと、担任の話をよく聞き避難場所の校庭に避難慌てずに避難することができました。

訓練を見守っていただいた消防署員の方からは、「みんな落ち着いて避難できました」とお話をいただきました。

また、消火器の 使い方を教わり教員が職員が実演をしました。

R6心肺蘇生法研修

足利中央消防署から5名の消防署員に来校いただき、心肺蘇生法研修(胸骨圧迫・AED)を実施しました。

実演とレクチャーを受けた後、5つのグループに分かれ演習を行いました。

それぞれのグループでは質問をする様子が多く見られ、的確なアドバイスをいただき充実した研修となりました。

数年ぶりのプールでの学習を行うにあたり、改めて心肺蘇生法を学びなおす有意義な機会になりました。

5月の高等部の給食の様子

5月17日(金)は高等部の体育祭の予行練習でした。日差しが強くとても暑い中、徒競走、巧技走や綱引きなどにがんばりました。

終わった後は待ちに待った給食です。献立は、カツオフライ、切干大根の煮つけ、味噌汁にバナナなど。給食が始まると教室は一瞬で静かな雰囲気になり、生徒たちは黙々とほおばっていました。

カツオは、漢字で書くと「勝魚」と書くそうです。チームで協力して優勝!徒競走や巧技走は1位を目指して、本番もがんばっていました。

帰りのホームルーム前に、連絡帳に給食の特においしかった献立を記入しています。「おいしかったな~♪」「もっと食べたかった。」「また給食で出ないかな、、、」など給食をきっかけに、心豊かに学校生活が送れるとよいと思います。

感染症予防研修

4月12日(金)嘔吐物の処置や対処方法について学び、感染症予防に努める研修を実施しました。

校内外での活動時や給食時に嘔吐や下痢があったときの対処法について、10グループに分かれ演習を行いました。

校内に用意してある嘔吐処理セットの場所を確認し、嘔吐物の処理の仕方や嘔吐物の付いた食器の処理の仕方を実践しました。

この研修を生かして、教員一人一人が確実に対応していきたいと思います。

「食物アレルギー研修」

4月3日 新体制のもと 今年度も給食が開始される前に教職員対象で「食物アレルギー研修」を実施しました。

近年 増加傾向にある「食物アレルギー」本校も例外ではありません。

食物アレルギーについて学び、緊急の対応としてエピペン注射の打ち方について実演研修を行いました。

給食だけでなく、校外学習等の飲食時についても、事故のないよう

医療機関(主治医)からの指導表に基づき、対応をしていきたいと思います。

今後も子供たちの健康・安全のために努めて参ります。

今年度最後の給食

高等部2年生の給食の様子です。今年度最後の給食は、チキンライスにスペイン風オムレツ、、、待ち望んでいた生徒がたくさんいました!「チキンライスおいしかった♪」「スペイン風オムレツがおいしすぎていつもよりゆっくり食べちゃった!」などという声がたくさん聞こえてきました。

1年間配膳を担当し、余らせることなく配膳することができるようになりました。職人技!!

「来年度の給食も楽しみです♬」

マスクの寄贈

日本教育公務員弘済会栃木支部担当 中村様からマスクの寄贈がありました。

大切に使わせていただきます。ありがとうございます。

節分献立

2月2日(金)の給食は、節分献立でした!

節分ということで、大豆の磯煮や豆乳プリンなどが出たのですが、とても美味しそうに食べていました。

また豆乳プリンには赤鬼や青鬼などの顔がプリントされており、友達のプリンと自分のプリンを見比べたりして大喜び!

笑顔が溢れる給食となりました。

ブラッシング指導講習会を実施しました

1月24日(水)小学部1年生の保護者を対象にブラッシング指導講習会を実施しました。

講師として、学校歯科医である細見明夫先生と歯科衛生士2名をお招きして、歯みがきのコツやポイントを学ぶよい機会となりました。

お忙しい中、参加くださった保護者の皆様ありがとうございました。これからも歯みがき、頑張りましょう。

給食週間

1月15日から19日までは給食週間でした。

1月15日、16日の午後に食堂解放を行いました。新型コロナが5類になり、以前のような体験型のイベントも行えました。

「厨房、調理器具を見てみよう」「自分に合った箸をみつけよう」「正しい姿勢クイズ」「食器の並べ方クイズ」「めざせ!おはし名人」など、様々なコーナーがあり児童生徒が楽しく学んでいる姿が見られました。

食堂マップ

調理器具体験コーナー

食器の並べ方クイズ

自分に合った箸をみつけよう

やってはいけない箸の使い方

食事マナー 間違いはどこ?クイズ。間違っている所を押すと音が出ます。

食事マナー間違いはどこ?クイズ。ボタンバージョン。大きなスクリーンで見えやすくなっています。

めざせ!お箸名人。お箸で上手につかんで好きなお弁当を作りました。

2学期終業式の給食(高等部)

第2学期最後の給食は、クリスマス献立でした♫日曜日のクリスマスイブに、自宅でクリスマスパーティを行ったという生徒が多く、ケーキやチキンを食べたなどクラスで盛り上がっていました。給食でも、タンドリーチキンやピラフ、チョコケーキなど豪華なクリスマスらしい給食に生徒は気持ちが高まっていました。ある生徒はケーキが苦手なクラスメイトからもう1つもらい、あっという間にぺろりと食べ、大喜びでした!

10月の高等部の給食の様子

10月中旬が過ぎ、現場実習が終わり久しぶりにクラスのみんなが揃いました。

そんな日の給食は、栗ご飯、野菜たっぷりのけんちん汁、さんまのみぞれ煮に秋の味覚たっぷりの献立でした。

現場実習中は、日によってはクラスの生徒が少ない日があり、寂しい日がたびたびありました。

みんなで食べると秋の味覚もさらにおいしく感じますね♫

おいしい給食を食べ、エネルギーをつけ、午後の授業や作業がんばりましょう!

R5 引き渡し訓練

★御協力 ありがとうございました!!★ 「R5 引き渡し訓練」

9月20日(水)に引き渡し訓練が実施されました。本校の引き渡し訓練が開始されて今年で7回目になりますが、過去の実績や検証などを経て、少しずつ対象学年を増やし、とうとう今年は、全児童生徒を対象に実施しました。今回、無事に引き渡しが行えたのも、保護者の方々のご協力があってのことと思います。ありがとうございます。

児童生徒たちは、迎えに来てくれた保護者の方々を見てほっとした表情になりました。一緒に帰っていく姿を見て、無事に引き渡すことができて私たち教員も安心しました。有事はあってほしくありませんが、毎年訓練を行うことで、その時に対応する行動と心の備えをしていければと思います。

給食の様子 2学期が始まりました!

中学部1年生の給食の様子です。

2学期からは、1年生も自分たちで給食の配膳をすることになり、慣れないながらも一生懸命に頑張っています!

この調子でこれからも頑張りましょう!

「危機管理に関する職員研修」

8月28日(月)「危機管理に関する職員研修」が実施されました。

R5年度は 栃木県教育員会 学校安全課 琴寄指導主事 栃木県総合教育センター 教育相談部 安藤指導主事にお越しいただき、

危機管理に関する基本的な内容を理解し、教職員の危機管理意識を高めることを目標とし、以下の内容で研修を行いました。

講義:「学校の危機管理」

演習:「熱中症」「事故・けが」について(グループごと)

共有:グループごとに検討、話し合いを模造紙にまとめたものをもとに発表。

自分のグループでは上がってこなかった内容などを聞くことができ、事前の対応、緊急時の対応について、対応の選択肢を増やすことができました。

助言:安全・危機管理マニュアルの点検、余震を想定した実践的な訓練、子供の視点を加えた安全点検やマニュアル、熱中症対応の視点、不審者対応等々

最新情報の伝達を受ける。

★けがや事故はいつでも、どこでも起こりうることであり、実施する前に、本当にこれで大丈夫だろうか・・・と安全性というフィルターにかけることが大切であることを学びました。

2学期も、しばらく暑い日が続きます。本日学んだことを生かし、熱中症対応を始め、事故やけがが起きないよう危機管理御意識を備えていきたいと思います。

給食の様子「小学部 リクエスト献立」

第1学期最終日は、子どもたちが楽しみにしていたリクエスト献立の日でした。

メニューは、ご飯・コンソメスープ・ハンバーグトマトソース・ひじき入りサラダ・ぶどうゼリー でした。

おいしそうに食べるたくさんの笑顔がみられました!

土砂災害避難訓練

7月10日(火)に土砂災害を想定した避難訓練を行いました。

本校の高等部棟寄りの一部が土砂災害警戒区域になっています。山の斜面に近い、高等部生は、避難指示の放送に従い下校の準備と防災リュックを持ち、ヘルメットをかぶって避難しました。また、小学部、中学部生は崖崩れなどの土砂災害に関する安全学習を各教室で行いました。

今日、土砂災害はトップニュースでも扱われるほど、身近な災害となっております。災害が起きてしまったときに、自分自身で身を守れるように、訓練を続けていきたいと思います。

緊急地震速報訓練・避難訓練

6月7日(水)に緊急地震速報訓練と火災による避難訓練が行われました。

緊急地震速報音を聞き、児童生徒は、自発的にダンゴムシのポーズや机の下に隠れることできるようになってきました。また、避難時は、障害物がある設定を作り、障害物を避けて避難をする方法で訓練を行いました。ハンカチで口を押えること、おしゃべりをしないことは、もちろんのこと、教師の話を聞きながら、障害物に気を付けながら避難することができました。

最後に、教師が消火器の実演を行い、訓練は終了しまいた。消防士の方々に指導をいただき、児童生徒の皆さんも興味深く実演を見学することができました。

令和5年度 救急法・心肺蘇生法研修

6月16日(金)「救急法・心肺蘇生法研修」

〇心肺蘇生法(胸骨圧迫・AEDの利用方法)を理解する。

〇各学年、ブロックごとに、緊急事態に備えて役割分担を明確する。

上記の内容で緊急事態に備えて、迅速かつ適切な対応ができるよう研修を行いました。

今年度は、担当職員が、足利市消防本部中央消防署へ出向いて救急法を受講し、その内容を各学部、ブロックごとに時間を設けて伝達講習を行いました。

給食の様子「県民の日献立」

食堂の給食の様子です。

今日は「県民の日献立」でした。

ヤシオマスやニラ、かんぴょう、イチゴゼリーが出ました。「おいしい!」という声がたくさん聞こえてきました!栃木県の特産品をたくさん味わうことができました!

給食の様子 「こどもの日献立」

中学部1年生の食事の様子です。

今が旬の「たけのこ」がたくさん入ったご飯を大きく口を開けて「パック」と一口。

「おいしい!」と言う声が聞こえてきました。

4月の職員研修<食物アレルギー研修・感染症予防研修>

新年度、安心安全な学校生活を児童生徒たちに提供できるよう、職員における研修を、健康指導部(保健指導係と給食・食育係)主催で行いました。

4月5日(水)食物アレルギー研修

昨年度3月末「学校給食委員会」において、令和5年度の食物アレルギーを有する児童生徒たちの情報を共有し、

4月4日・5日学部会にて、各学部に所属する食物アレルギーを有する児童生徒の配慮についてを伝え、

本研修においては、エピペンの使用方法について学び、実際に演習を行いました。

また緊急時にはどのような指導体制が必要かを考えていただく機会としました。

後日の学部会においても、各学部の配慮生徒だけではなく、学校全体でのアレルギーを有する児童生徒の状況共有と、給食時以外に食物アレルギー対応が必要となる、

校外学習、校外宿泊時の食事の場面において、配慮すべきこと点等についてや、危機意識をもって臨むことについて共通理解を図りました。

4月14日(金)感染症予防研修(嘔吐・下痢等の処置や対処方法について学び、感染症予防に努める)

校内、校外での活動時、または給食時に、嘔吐や下痢があったときの対処法について、4つのグループに分かれ実演演習を行いました。

校内に用意してある嘔吐処理セットの場所の確認、処理の仕方、処理を行っている時の児童生徒への配慮、処理を行った後、うがいや石鹸での手洗いを行うこと等につい

て感染を広めないことへの方法を学びました。今年も研修を生かして、慌てずに対応していきたいと思います。

<今後のお知らせ>

5月末に本校代表職員が消防署に行き、心肺蘇生法について研修し、それを6月16日(金)各学部において伝達研修を行う予定です。

今日の給食は<入学・進級お祝い献立>でした

今日は、入学・進級のお祝い献立で、赤飯や唐揚げなどが出ました。

今年度から食堂での給食が対面で座って、給食を食べられるようになりました。

食堂は、たくさんの児童の笑い声とおいしい給食で、とても楽しそうでした。

令和4年度学校保健委員会の報告について

節分献立

2月3日(金)の給食は、節分献立でした。

豆やチキンを美味しそうに食べている様子が印象的でした。デザートの節分プリンにはみんな大喜び!!笑顔いっぱいの給食となりました。

給食週間

1月16日(月)~1月20日(金)は、給食週間でした。

17日(火)、18日(水)は食堂開放が行われました。「食べ物について知ろう」というテーマをもとに、食生活アンケートで主に「苦手な食べ物」にあがった食べ物についての展示を見たり、食堂で使っている調理器具を見たりしました。「きのこの名前クイズ」のコーナーでは、写真を見ながら知っているきのこの名前を答えたり、先生に尋ねたりしている様子が見られました。

また、いつも給食を作っていただいている調理員さんに、中・高の給食委員、小学部の6年生から感謝の手紙を渡しました。

給食週間を通して、食への関心を深めることができました。

食育だより 1月号

1月以降の新型コロナウイルス感染症対策について

高等部「性に関する学習会」が行われました。

12月6日(火)に、赤十字病院助産師の方を講師にお招きして「性に関する学習会」を実施しました。

男女の交際や生命の大切さ、子どもを育てるのに必要な知識や経済面などについてお話しくださり、参加した高等部生徒全員が、メモを取りながら真剣に講話を受ける様子が見られました。

生徒の感想の中には、「自分だけではなく、相手への思いやりや断る勇気が大切だと思った。」や「自分が親からたくさんの愛情を注がれて育てられたことに感謝したい。」などの声があり、生徒たち一人一人が将来の生活について学ぶとても貴重な学習会になりました。

中学部リクエスト献立

11月25日(金)は待ちに待った中学部のリクエスト献立の日でした。月の始めに配付される給食の献立を見て、中学部のリクエスト献立があることに気づき、心待ちにしていた生徒がたくさんいました。

メニューは、アンケートで一番リクエストが多かった、唐揚げ!給食に出る唐揚げは一つ一つが大きくとってもジューシーで柔らかく衣がサクサクです。あるクラスの生徒は「とっても柔らかい」「ご飯に合う」と大好評でした。そして、意外にも野菜のおかずで、おひたしが上位にランクイン!野菜が大好きな生徒が多く、さっぱりとしていてあっという間に食べきってしまいました。デザートは、プリン♫容器からお皿に取り出して、ゆっくりと味わいながらいただきました。あるクラスの生徒たちに、給食後「何がいちばんおいしかった?」とインタビューすると、唐揚げ4人、プリン1人でした。食欲の秋、心もお腹も大満足の給食でした。ごちそうさまでした!

第3回 避難訓練(地震・火災)が実施されました。

10月26日(水)に学校全体で避難訓練が実施されました。大きな地震が来たときのダンゴムシの体勢。火災が起こって校庭に非難、そしてこれとはつながってはいませんが、午後には引き渡し訓練もありました。教職員の迅速、的確な判断と指示で、児童生徒が無事に避難することができました。

児童生徒自身の命の大切さや身の守り方を話題にして、実際の災害に備えて、今後も訓練を実施する予定です。

御家庭においても、台所で火災が起きたら…大きな地震が起こったら…いろいろな状況を想定してぜひ準備をしておきましょう。

ある日の給食の様子(高等部)

今回は高等部2年生の給食の様子を紹介します。

産業現場等における実習の期間のため、学校には登校していない生徒も数名います。

今日のメニューは「ごはん、みそ汁、豚肉の香味いため、ごまあえ、牛乳」でした。

「今日の給食はいかがですか?」と質問すると、「おいしいです。」

「どんな風においしいですか?」と聞くと「豚肉の香味いための食感がいいです。」

しっかり受け答えをしてくれました。

また、食後に「今日の給食もおいしかったです。」と伝えに来てくれた生徒もいました。

急に寒くなってきたので、温かい給食が一層おいしく感じられるようです。

給食の様子

中学部では9月に11月のリクエスト献立に向けてアンケートを行いました。給食で食べたいものを想像し、わくわくした気持ちで回答していた生徒達・・・主食は何にしよう・・・ラーメン?うどん?パン?そして、デザートは何にしよう・・・プリン?アイス?ゼリー?生徒達はいろいろとイメージを膨らませ、楽しみながら主体的に取り組むことができました。11月のリクエスト献立はどんなメニューになるのでしょうか!?楽しみですね♫

土砂災害避難訓練

9月5日(月)に土砂災害避難訓練が行われました。小学部及び重複障害学級が行った安全学習では、学校北側にある斜面を実際に見に行ったり、ヘルメットをかぶって行動したりしました。中学部と高等部では、警報が発令されたことを想定し安全な場所への避難を行いました。放送や先生の話をよく聞き、落ち着きながらも速やかな避難行動をとることができました。この経験を、実際の災害時や訓練などに生かしてほしいと思います。

「学校安全に関する職員研修」

8月26日(金)に「学校安全に関する職員研修」が行われました。

今年度は 危機への対応力向上研修として、危機発生時にどう対処したら良いかを、実際の場面を想定し、本校の危機管理マニュアルを確認しながらシミュレーションを行いました。

学習グループごと6つの班に分かれ、6つの場面想定のもと行いました。

①校外学習中の事故への対応 ②熱中症対応 ③授業・部活動中の事故への対応

④食物アレルギー対応 ⑤雷への対応 ⑥健康被害につながる事故(誤飲等)への対応

児童生徒役、管理職役、養護教諭役等を決め、児童生徒への対応や救急車要請、教員間の連絡の仕方など、イメージを膨らませながら検証が行われました。

対処行動を確認しながら意見を交わし、どのグループも活発にディスカッションされていました。

今回、検証したことで見えてきたことを、今後も確認、検証、検討を続けていくことや、何よりも事故を起こさせない事前の危機管理が大切だということを再確認できました。

第2学期もスタートしました。この研修での成果を教育活動の中で生かし、これからも事故の無い学校をめざしていきたいと思います。

9月以降の感染症対策について

8月30日に県対策本部会議が開催され、警戒度レベル2を維持し、「とちぎBA.5対策強化宣言」が継続されています。引き続き、御家庭においても感染症対策の徹底をよろしくお願いいたします。

給食の様子

小学部3~6年生の食堂での様子です。

7月20日(水)の第1学期最後の給食は【小学部リクエストメニュー】でした。

唐揚げやプリンなどが出る給食が楽しみで、朝から児童の目がキラキラしていました。給食中は、大きい口を開けておいしそうに食べている児童の姿が印象的でした。食堂では「おいしい!」「もっと食べたい!」という声が聞こえたり、笑顔がたくさん見れたりしました。

夏休みの感染症対策について

明日から夏休みとなりますが、新型コロナウイルス感染症が拡大しています。栃木県の警戒度はレベル2に引き上げられました。夏休みは人が集まる機会も多くなります。引き続きいつも以上に感染症対策の徹底をお願いいたします。

給食の様子

重複障害学級4~6年生の給食の様子です。

今日のメニューはタンメンでした。タンメンは児童に人気の高いメニューのひとつです。つるつるとおいしそうに食べる児童の姿をたくさん見ることができました。

デザートは、冷凍パインでした。今日はとても暑かったので、冷たいデザートでひんやり。「冷たいねー」「おいしい」と言う声がたくさん聞こえていました。

心肺蘇研修

今年度も、緊急時の対応訓練(心肺蘇生法研修)を実施しました。

胸骨圧迫(心臓マッサージ)の実践練習では「強く、速く、絶え間なく!!」AEDが届くまで継続する想定で行うと、息があがり額に汗がにじみました。

交代で行わないと大変・・・等の感想もあがり、複数体制で交代しながら続けていくことの必要性を強く感じました。

今年度も実践練習を行うことで、手順について再確認し、緊急時をイメージすることで、緊張感のある研修となりました。

緊急地震速報訓練・避難訓練

6月2日木曜日に緊急地震速報訓練・避難訓練が行われました。地震からの火災を想定し、訓練を行いました。久しぶりの全学部での避難となりましたが、児童生徒の皆さんは、先生の話を良く聞き、速やかに避難することができました。また、今回からヘルメット着用となり、今後の訓練や実際の災害時には生かしてほしいと思います。訓練の最後に、教員による、消火器訓練を行いました。消火器の使い方を知り、児童生徒の皆さんもいざと言うときに使えるようになってほしいと思います。

耳鼻科検診と歯科検診

6月8日(水)には耳鼻科検診が実施され、学校医の青山先生に来校いただきました。

児童生徒の皆さんはしっかりと話を聞き、静かに待つことができたので、スムーズに検診が実施できました。

6月9日(木)は学校医 細見先生に来校いただき歯科検診を実施しました。児童生徒の皆さんは、頑張って大きく口を開けてくれました。

学校医の青山先生・細見先生をはじめ、たくさんの先生方に御協力いただき、無事に検診を終えることができました。

学校生活におけるマスクの着用について

これから夏季を迎えるに当たり、学校生活におけるマスクの着用についてお知らせいたします。

学校生活におけるマスクの着用について.pdf

給食の様子

高等部の新入生のとあるクラスの給食の様子です。

このクラスの生徒はみんな中学校から来た生徒たちなので本校の給食を食べてまだひと月ちょっと。

「本校の給食はおいしいですか?」と聞いてみたところ

全員が「おいしいです」と答えてくれました。

「どこがいいですか?」と聞くと

「うどんがのびてないです。」「カレーと御飯が別々ではなく一緒に盛り付けてあることろです。」「中学校では出ないようなメニューが出ます。」など、具体的な意見をいただきました。

それを裏付けるようにみんな本当に美味しそうに食べていました。

眼科検診

本日、学校医柏瀬眼科・柏瀬先生が来校し眼科検診を実施いたしました。児童生徒の皆さんは新しい環境に少しずつ慣れて来ている中で静かに順番を待ち受診することができました。

本日、学校医柏瀬眼科・柏瀬先生が来校し眼科検診を実施いたしました。児童生徒の皆さんは新しい環境に少しずつ慣れて来ている中で静かに順番を待ち受診することができました。 感染症予防研修を行いました

本日、本校体育館で教職員を対象に、嘔吐・下痢等の正しい処置、対応方法を身につけるため、感染症予防研修を行いました。

養護教諭、栄養教諭による正しい処置の方法、感染予防の心掛けについての説明を受けた後、実際の嘔吐物処理セットを使用して嘔吐物処理の実技を行い、処理の工程を一つずつ確認しました。

給食が始まりました

今年度も一方方向を向いて黙食でのスタートになりました。

新型コロナ感染対策の観点から、生徒の給食準備は控えていましたが、

4月からは、生徒が少しずつ準備を始めました。

みんなで向かい合って楽しく語り合うような給食が、早く戻ってきてほしいです。

4月以降の感染症対策について

4月以降の感染症対策について

春休みにおける感染症対策

春休みにおける感染症対策について

5歳~11歳以下の新型コロナワクチン接種について

保護者の皆さんがワクチンの効果や副反応などを詳しく知り接種の判断が出来るように栃木県でもリーフレットが出来ました。接種に関する相談先も載っていますので参考にしてください。

相談先が各市町で違うため足利版と佐野版を添付します。

<足利市版>

足利市.pdf

<佐野市版>

佐野市.pdf

文部科学省からのお知らせ

厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより、仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するための対策を講じるため、

●小学校休業等対応助成金

子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への助成金

●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金

について令和3年9月 30 日より制度を再開しています。

詳しくは下記を御覧ください。

(参考)厚生労働省ホームページ

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

※申請窓口や必要書類等については、上記リンク先に掲載しています。

・小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html

リーフレットも参考にしてください。

小学校休業等対応助成金について(リーフレット).pdf

学校保健委員会報告について

保護者報告(R3).pdf

保健だより臨時2月号

ダンゴムシのポーズ 緊急地震速報訓練

今回の訓練は、児童生徒に時間の予告をせずに行いました。

授業中に突然鳴ったアラーム音に初めは驚いた様子の子どもたち。

しかし、多くの児童生徒が「ダンゴムシのポーズ」をとって机の下にもぐったり、周りの様子を見て動いたりすることができました。

重複障害学級の児童生徒は回数を重ねるたびにヘルメットの装着に慣れてきているようです。

教員も通路を開けて出口の確保をしたり、避難の際の誘導の方法を再確認しました。

↓ 自分たちでいすの下にかくれられたよ

給食週間

1月24日(月)~1月28日(金)は給食週間でした。

デザートセレクトや食に関する展示物、食生活クイズなどを通して

食生活への関心を高めたり、食べ物や食事を作っている人に対して

感謝の気持ちを持ったりすることができました。

《デザートセレクト》

「蔵の町ヨーグルト」「桃ゼリー」「レモンカスタードタルト」「チョコプリン」の

4つのデザートの中から食べたいものを選びました。

約一ヶ月前に希望を取りましたが、自分で選んだデザートを覚えていて

楽しみにしている児童生徒がたくさんいました。

《食生活クイズ・食に関する展示物》

各クラスで食生活に関する簡単な○×クイズを行いました。

1月27日(木)の給食に出た「モロのケチャップソースかけ」にちなんで

モロ(ネズミザメ)の2m程度の模型を展示しました。

模型を見て大きさにびっくりしたり、「これを食べているんだ!」と関心したりする

児童生徒がいました。

ほけんだより12月号

12月23日(木)は歯科検診です。

朝ごはんの後はしっかり歯みがきしてきてください。

ほけんだより12月号.pdf

食育だより12月号

中学部リクエスト献立

11月12日(金)の給食は

中学部の生徒に食べたいものの希望をとってメニューにしました。

選ばれたメニューは・・・

ご飯

みそ汁

鶏肉の唐揚げ

ポテトサラダ

オレンジゼリー

牛乳 でした!

中学部の生徒のみならず、高等部生・小学部生も

リクエスト献立を楽しみながらおいしく食べていました。