文字

背景

行間

校長室便り

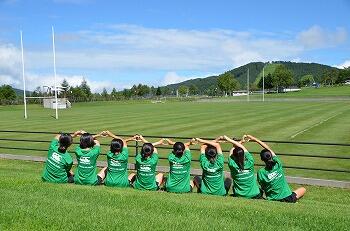

【中学】女子ラグビー「オッペンカップ2022」初参戦!

8月5日(金)、長野県上田市にある「菅平サニアパーク」を会場として、「オッペンカップ2022」(菅平女子セブンス2022 中学生の部)が始まりました。本校では人数が揃わなかったため、これまで参加できませんでしたが、今回、初参戦することが出来ました。

オッペンカップは、オッペン化粧品の協賛により、「ひたむきに頑張るラガールたちを応援する」ために開催されているそうです。ラガールという言葉は初めて聞きましたが、ラガーとガールを合わせた造語でしょうか?

今回の大会には、全国から17チームが参加しています。

関東甲信越はもとより、滋賀、大阪、兵庫、福岡、諫早など、全国の強豪チームが参加する「全国大会」です。

本校は初めての参加なので、生徒は試合開始前に行われる「コイントス」の練習から始めました。

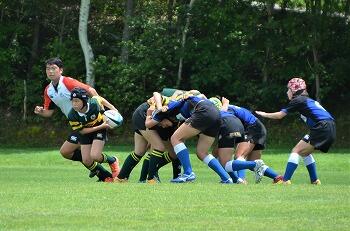

1試合目は「伏見」、2試合目は「神奈川A」と対戦しました。1試合目は佐高ラグビー部の試合時間と重なっていたため、2試合目の「神奈川A」との対戦を観戦・応援しました。「神奈川A」は関東のチャンピオンのチームです。

試合前の練習も緊張気味です。

いつもの掛け声で気合を入れています。

生徒たちは強豪相手にひるむことなく果敢にチャレンジしています。

ハーフタイムです。

試合は負けましたが、さわやかな好ゲームでした。

生徒たちは、試合の勝ち負けではなく、自分たちがこのゲームでできたこと、できるようになったことを、自分たちの成長と、とらえていました。そういった「ひたむきさと前向きなところ」がこのチームの最大の武器であると感じました。よく頑張りました。

最後に、サプライズとして、本校の卒業生で、現在、自衛隊でラグビー日本代表を目指している「秋田若菜さん」が応援に来てくれました。(というか、秋田さんは本校がまさか出場しているとは思わず、会場で本校生を見つけ、びっくりしたそうです)

秋田さんには、自衛隊でのラグビーの練習などについて、石井先生を通して連絡してくれるようにお願いしました。

紹介できる時を楽しみにしてます。

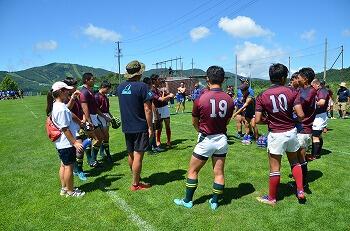

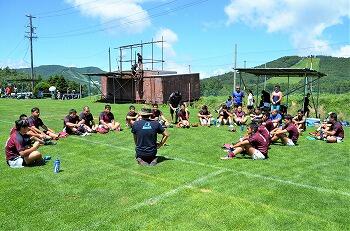

【高校】ラグビー部「菅平合宿」

8月5日(金)、中高のラグビー部の合同合宿を見学しました。中学生(女子)は「オッペンカップ2022」初参戦、高校生は、本校と足利大学附属高校、群馬県立安中総合学園高校との3校合同チームで、明治学院東村山高校と8月5日と6日の2日間、練習試合を行いました。

本校の高校生7名と中学生(男子)3名

高校生は4名が合同チームに参加しました。グリーンのヘッドギアとソックスが目印です。

いよいよ試合が始まります。佐高は後半に出場することになっていましたが、前半の途中、選手の負傷交代で岩上君が途中出場しました。岩上君は、合同チームの司令塔的存在で圧倒的な存在感を示しました。

後半は佐高生4名が加わります。

4名の佐高生はチームをぐいぐい引っ張ります。

相手は強豪校だったのでトライは奪えませんでしたが、諦めない佐高のラグビーがチームの雰囲気を変えました。

*充実した合宿を過ごしていました。

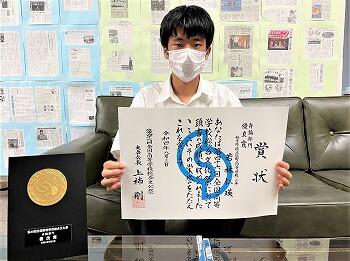

【高2】総文祭弁論部門、結果報告

8月4日(木)午後、弁論部門「優良賞」(8位)を受賞した若林仁瑛君が、校長室に報告に来てくれました。立派な賞状とおしゃれな盾を見せてくれました。

若林君の弁論のタイトルは「慣れることの恐怖」でした。発表は6分以上7分以内と決められています。

Q1:「慣れることの恐怖」はどのような内容ですか?

→「皆さんは、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった時の衝撃を今でも覚えていますか? 私は、その衝撃がだんだん、日常の感覚になっていくことの危機感を伝えたいと思いました。そう思うきっかけとなったのは、あるニュースでの報道でした。ニュースのアナウンサーは、ウクライナ軍の作戦により、ロシア軍の5人の将校を殺害したことを喜ばしいことのように伝えていました。私は5人の人間が殺されたことを喜んだり褒めたたえたりすることに、大きな危機感を感じました。それは、非日常的な報道に私たちが慣れてきたことが引き起こした異常なことであり、それこそが恐怖なのではないでしょうか。こうした感覚は、今後、私たちの周りでもウクライナで起こったようなことが起こりそうな時に、それを抑止する力にはならないでしょう。私たちは、今、ウクライナを救うことはできないかもしれませんが、未来の戦争は防がなければならないと思います。

慣れはどのようにして生まれてくるのか。それは、戦争を見る視点だと思います。政治的な目線だけだと、戦争で亡くなった人間は数としか記憶に残りません。人間を殺すという本質を忘れてしまうことで、感覚の慣れが生じてしまうのではないでしょうか。

それでは、私たちは何をすればよいのでしょう。それは、一人の人間にとっての戦争という視点を忘れてはならないことだと思います。人間は殺されることによって、すべてが消えます。その瞬間を想像してください。今、戦争反対と唱えることに対して、様々な立場からいろいろな考えが語られています。しかし、それでも私は、戦争に慣れてはいけない、と叫び続けたい。それは、未来の戦争を防ぐことでもあります。皆さんは、どう考えますか?」といった内容です(以上、要約しましたが、若林君の伝えたいニュアンスとは若干異なっているかもしれません)

Q2:優良賞(8位)となったことに対して、どう思いますか?

→「すごく嬉しいです。本番までに、自分の一部となるくらい、繰り返し練習しました。100回以上はやったと思います。去年の県大会では、いろいろな先生のアドバイスをいただきながら、環境をテーマにした弁論を完成させましたが、今回は自分が一番伝えたいことを妥協せずにストレートに伝えることが出来ました。それを許してくれた先生方には本当に感謝しています。自分でここまでやれたことは、大きな自信になりました。また、これまで、自分は早口すぎたり、活舌が悪かったりすることをコンプレックスに感じていましたが、そうした欠点があるにしても、伝えきることが出来た、さらに、それを評価してもらえたことが、とても嬉しく思いました。」

Q3:全国各地の代表の弁論を聞いて、どんなことを感じましたか?

→「自分以外の弁論もほとんどすべて聞きました。一人一人、考えていることは全然違っていました。そうやって考えてきたのか、そういうアプローチもあるのか、という発見の連続で、自分の考えの幅が広がりました。最優秀賞に選ばれた生徒の弁論は圧倒的に素晴らしかったし、逆に、自分の弁論をすごく良かった、と言ってくれる生徒もいて、とても勉強になりました。」

*今回の若林君の弁論は、単に「優良賞になって良かったね、頑張ったね」という話ではなく、多くの人たちの生の考えに触れ、自分の生き方を改めて考える大きなきっかけになった、ということが伝わってきました。そのことは、若林君の弁論で伝えたかった「一人の人間として戦争をどう考えるか」という問いに対する答えでもあったように感じました。素晴らしい経験をしたことを心から称えます。

【高2】速報!総文祭弁論部門「優良賞」受賞!

8月1日(月)~3日(水)、文京学院大学で行われた「第46回全国高等学校総合文化祭東京大会弁論部門」に、本県代表として出場した若林仁瑛君(高2-2)が、参加70名の中で「優良賞」(8位)を受賞しました。おめでとうございます。

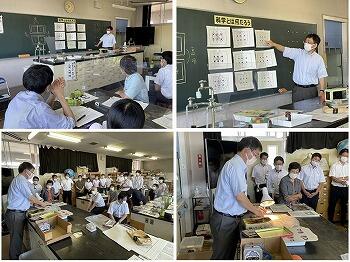

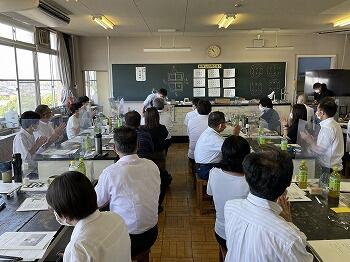

【教職員】栃小教研佐野支部理科部会研修会

8月2日(火)午前、「令和4年度 第1回 栃小教研佐野支部理科部会研修会」が、本校3Fの「化学教室」で行われました。佐野市内の小学校の理科担当、佐野市教育委員会関係者、佐野日大中等教育学校の理科担当など、40名程度の先生方が参加しました。講師は、宇都宮大学の人見久城教授です。今日は、本校の中学2年の「数理探究」の授業を小学校の理科の先生方に体験してもらいました。

テーマは「科学とは何だろう」です。

小学校の先生方も皆、夢中になって取り組んでいます。

次の実験は手品から始まりました。

最後の実験は、見えないものを見つけます。

こうして、すべての実験が終了しました。

皆さん、目を輝かせながら、「科学とは何だろう」という問いについて、それぞれ納得のいく答えを見出していたようでした。最後は、講師の人見先生への惜しみない拍手で包まれました。

*本日は、小学校の理科担当の先生方、佐野市の教育委員会関係者、佐野日大中等教育学校の理科担当の先生、研修、お疲れさまでした。本校の中学2年生が受けている授業と全く同じ内容を体験していただくことで、本校の魅力の一端を伝えることが出来ました。本校のことを少しでもご理解いただけたら嬉しいです。

特にありません。