文字

背景

行間

校長室より(New!)

体験を伝えるということ ~中3 修学旅行/中2 社会体験学習~

中学校3年生による修学旅行発表会と、中学2年生による社会体験学習発表会が、それぞれ終了しました。後輩たちだけでなく、保護者の皆様、そして、社会体験学習を受け入れてくださった事業所の方々も発表を聞きに御来校くださいました。

「体験を伝える」ということは、自分の過去の時間を再構築し、その意味や意義を抽出し普遍化するということです。そうしないと、他者にとっては興味・関心を呼び起こされない退屈な時間となるでしょう。

そしてその普遍化の作業は、「文化とは?」「歴史とは?」「自律とは?」「仲間とは?」「働くとは?」「社会とは?」といった本質的(エッセンシャル)な問いを引き起こすはずです。

修学旅行で学んだことを寸劇などで再現。

仕事の内容などをわかりやすく伝えます。

発表後、生徒にお声がけくださる各事業所の方々

「正剛寛」の旗のもと ~高3生 センター試験受験~

19日、20日の二日間、高校3年生が、大学入試センター試験を受験しました。例年は宇都宮大学の工学部が会場ですが、今年は峰キャンパスでの受験となりました。高校教頭、教務主任、進路指導主事、3学年主任、3年各クラスの担任の各先生とともに、激励に行きました。

生徒たちは、「正剛寛」の旗のもと、適度の緊張を伴った面持ちで受験会場に向かいました。

風邪やインフルエンザの季節でしたが、結果として、受験予定の生徒全員が無事受験することができました。それぞれに積み上げてきた力を、ここで発揮することができたと思います。

現在3年生は、その結果を受けて、出願に向けて担任の先生と最後の詰めを行い、二次試験に向けての学習を進めているところです。

自分の力を信じ、一人一人の未来を拓く扉を、力強く開け放って欲しいと思います。

「正剛寛」の旗に送られて 科目選択を間違えるんじゃないぞ

昨日はよく眠れた? 落ち着いてね。

がんばれー。

中学生ロボコン 今年も関東へ、そして全国へ

創造アイデアロボットコンテスト。初めてこの競技を見たとき、大会前日までの選手は技術者・科学者であったのに、大会当日にはアスリートに変貌するのを感じました。それはこの競技が、技術力・チーム力を競う、一種の決闘(デュエル)であるからだと思います。中学校の運動部を引退した3年生が多数この競技に参加しているのも、頷けるような気がします。

本校は、今年も4チームが県大会を戦い抜き、関東大会(新潟県長岡市開催)に出場しました。うち「宇東グラディオ」が活用部門で準優勝し全国切符を獲得。さらに、「宇東フォルテ」が応用部門で、「宇東ブルーテクノ2018」が基礎部門で審査員特別賞を受けました。

この3チームが1月26日に東京で開催される全国大会に出場します。一つ上のステージでのさらなる活躍を期待します。

(写真は県大会における生徒たちの活躍の様子)

孤独ではない長距離走者 ~中学 長距離走~

長距離走とは「自分との戦い」ですが、雲一つ無い青空のの下、生徒とともに走る長距離走は決して孤独ではありませんでした。男子生徒と一緒に走った教頭先生も、とても楽しそうでした。

もしかすると、ともに競い合った生徒たちも、同じ思いだったかもしれません。

みんなでU.S.A. ! ~中学 ダンス教室~

踊り終わった後、手をたたき合い、ハイタッチしたりハグ したりする生徒たちの姿がありました。その姿から、生徒たちが一体感・達成感を体中で感じていたことが伝わってきました。

高校生は粋に、中学生は雅に

主体的に考える生徒・学び合う教師 ~高等学校の授業からⅢ~

私はこんな英文にしてみたのですが、英語として不自然ですか?(英語表現の授業後、休み時間の風景)

その二つは違う心情だと私は思うのですが・・・(国語総合の授業後、休み時間の風景)

研究授業の廊下には、時系列に沿って、すばらしいと思ったこと(青)、気になったこと・聞いてみたいこと(赤)の付箋が貼られました。「授業第一」をスローガンに学び合う教師たちの間に遠慮はありません。

深い学びへ ~高等学校の授業からⅡ~

二学期の半ばから後半にかけて、教頭先生と二人で高等学校の授業を参観しました。

本校の先生方の授業は、授業の構成、学習形態、教材等の様々なレベルで工夫が凝らされており、その背景には先生方の深い教材研究の跡が見えました。教師のこの深い学び無くして生徒の「主体的・対話的で深い学び」は生まれないのだということを実感させられました。

カール大帝の戴冠の意義って何だっけ? ・・・構造的で意味づけられた知識は、細部まで鮮明に記憶に刻印される。(世界史)

一斉授業から → グループ学習へ、自由自在な転換(保健)

どこで筆に力が込められているか研究 。それに基づいて書いてみる。(書道)

自然な教え合いが当たり前。(数学)

引き出された活発な議論。(化学)

ペア学習は、英語・国語では日常風景。

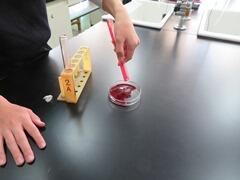

静脈血と動脈血。動物の血液で作ってみると色の違いがわかります。血栓だって作れます。(生物)

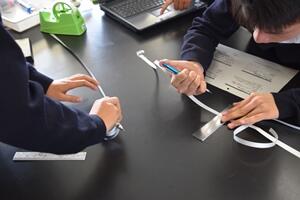

実際の波動はね、こんな感じ。 波動の山と谷をマーキングをすると・・・(物理)

黒パン、ナツメヤシなどが次々と教室に登場する。まるで手品。(地理)

ストローを使って喘息を疑似体験。(保健)

ビデオカメラと三脚とテレビで作った自作の実物投影装置(書画カメラ)で 手元アップ。(美術)

どんな歌い方にしようか? 意識して歌ってみよう。(音楽)

堂々たる筆致で ~高校 書道部 県高校書道展~

第42回という伝統の栃木県高等学校書道展が、宇都宮市文化会館の展示室で開催されました。12月14日(金)に、教頭先生と観覧に訪れました。

本校からも5名の生徒の作品が展示されていました。本校生の作品はそれぞれに堂々とした勢いのある作品だと感じました。生徒の皆さんの、前向きな日々の生活姿勢を垣間見たように思いました。

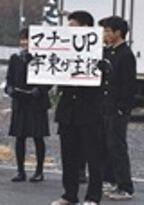

手作りの看板を手に ~朝の交通安全指導~

今回は、生徒の手作りによる看板を追ってみました。生徒は、それぞれに工夫された看板を手に、自分たちの交通マナー向上のために、自転車走行時のイヤホン自粛や早めの登校などを呼びかけていました。

科学への興味を子どもたちに ~学びの杜の冬休み 高校 理科部~

「高み」へのチャレンジ ~科学の甲子園ジュニア全国大会~

JST(国立研究開発法人科学技術振興機構)主催の第6回科学の甲子園Jrの全国大会に附属中の8名が参加しましたので、12月8日(土)に応援に行ってきました。大会会場は、筑波研究学園都市の中にある「つくばカピオ」です。筆記試験の後は、実技です。塩化カルシウムなどの溶剤を溶かしてその温度変化を計り、グラフ化した上でいくつかの設問を解くという課題でした。もう一つの実技は、45×45×45㎝の空間の中に鉄球を落としできるだけゆっくり落下させる装置を、与えられた材料の中で作るというものでした。

一人一人の基礎的な理科の知識だけでなく、思考力や洞察力が問われ、さらには、役割分担、計画性、コミュニケーション、トラブルの解決といったチーム力が問われる競技であることを実感しました。

数年ぶりの出場であった本校も、生徒たちがそれぞれの持ち味を出し、コミュニケーションをとりながら奮闘しましたが、全国の常連校、強豪校には及びませんでした。本校生も、今回の貴重な経験を「伝統」として後輩たちのために継承して欲しいと思います。

社会のしくみ・働くことの意義 ~中2 社会体験学習~

ご多忙の中、生徒たちの体験学習を受け入れてくださったすべての事業所の皆様に感謝申し上げます。

青少年赤十字大会参加 ~高校社会部 JRC~

美ら海、グスク、そしてアダンの実る祈りの島 ~高2 沖縄修学旅行~

その島には、内陸県である本県とは全く異なった自然がありました。美しい海原と白い海岸。美ら海の魚たち。アダンの実やハイビスカスの花。訪れたのが11月であったにもかかわらず、沖縄には亜熱帯の自然が息づいていました。

また、かつて沖縄には、朝廷の統べる国であった日本とは別の琉球王国という国家があり、「首里城」ではその歴史を実感することができました。

そして悲惨な地上戦が繰り広げられたのも沖縄です。戦後の一時期は米国の統治下にあり、そして今なお多くの基地を抱えるのも沖縄です。平和祈念公園、ひめゆりの塔などでは、20万人にのぼる犠牲者に思いを馳せ、平和の価値やその在り方について改めて考える機会となりました。

琉球方言、独特の沖縄音階による音楽、ソーキそばなどの沖縄ならではの食べ物、シーサーの姿なども心に残っています。

生徒たちにとっては、国内旅行でありながら、日常とは異なる自然、文化、歴史の中で仲間たちと過ごした特別な4日間だったと思います。

それぞれの学び・それぞれの未来 ~高1・高2 大学講座~

高校の1・2年生を対象として、11月16日(金)、本校を会場に高大連携「大学講座」が開かれました。生徒たちは、自分の進路や興味・関心に応じて、9つの講座に分かれて受講しました。生徒たちにとって、一人一人の自己形成につながる時間となりました。

高大接続改革と新指導要領への移行の同時展開という激流の中にある高等学校ですが、ALにせよ何にせよ、生徒一人一人の知的好奇心をかき立てること無くして新たな教育というものはあり得ないのではないかと思います。

講師を務めてくださったのは、全国の大学からおいでくださった御高名な研究者の先生方です。御自身の研究に割くべき貴重な時間を、高校生の未来ために御提供いただきました。ありがとうございました。

がんと向き合う ~高1 保健体育研究授業~

本年度、本校は「がんの教育」の研究を行っていますが、これは、文部科学省からの委託事業として、次期学習指導要領における保健体育の授業を開発する実践研究です。研究授業はその一環として実施されました。

現在の日本では、二人に一人ががんで亡くなっており、がんの予防、がんの克服だけではなく、がんと向き合う、患者と寄り添う、といった視点まで含めての主体的で奥深い学びが求められる分野です。

生徒たちは、想定された状況の中で、家族にどのような治療を選択させるべきなのか、真剣に話し合い、自分たちの考えを堂々と発表していました。

議論する手・伝え合う手 ~高等学校の授業からⅠ~

(化学・世界史Aの授業にて)

附属中学校へ 県教育委員会学校訪問

10月17日(水)、指導担当の柳田主幹をはじめ学校教育課を中心に県教育委員会から18名の先生方、佐野、矢板東の両県立高校附属中から5名の先生方にご来校いただく「学校訪問」がありました。この行事は、1時間目の教育課程実施状況説明から始まり、2・3・4時間目の研究授業と5・6時間目の教科別分科会をメインとして、放課後の全体会まで丸一日がかりの大規模なもので、3年に1度実施されています。

研究授業・教科別分科会は、一部に高校籍の先生方の授業も含め、中学校の先生方全員の授業が研究の対象となります。それぞれに工夫を凝らした授業が展開され、指導主事の先生方からの貴重なご指導・ご助言もいただき、価値ある一日となりました。高等学校の多数の先生方も熱心に中学校の授業を参観していました。

こうした成果を活かして、本校のスローガンである「授業第一」を一層推進していきたいと思います。

鉄球を自由落下させて・・・測ってエクセルに入力。 (理科)

さっきは簡単に折れた同じ材料が・・・ 今度はどうだろう?(技術・家庭)

人物になりきって演じて・・・どんな思いだったかを考える。(道徳)

相似形を切り抜いて・・・重ねて、比べて、考える。(数学)

その職業の魅力を付箋紙に・・・のぞきに来た他班の皆に説明。(総合的な学習の時間)

北方領土について勉強し・・・未来の在るべき姿を考える。(社会)

北方領土は、地理、歴史、公民を包括する社会科としての総合的なテーマ。廊下にも、高校や他教科の先生方の姿。

おなかに手を当てて歌う。 ピアノを減らしていくと・・・アカペラに近づく。(音楽)

それぞれの出汁はどんな香りと味わいだろう・・・合わせてみるとどうだった? (技術・家庭)

一点透視図法は難しくない。でも・・・立方体が移動しちゃうとどうなる?(美術)

ベゴニア・ブルーサルビアから、パンジーの季節へ