文字

背景

行間

お知らせ

2020年2月の記事一覧

中止のお知らせ:令和元年度 探究活動成果発表会

この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

3月17日(火)開催予定の 「令和元年度 探究活動成果発表会」を

取り止めることをお知らせいたします。

特別講座「草木染めの科学」(2月27日)

◆昨年度まで、本校のSSHの課題研究でもご指導いただ佐々木 和也先生をお招きし、天然繊維素材や染料の研究についてお話しいただきまました。

◆校内の桜(ソメイヨシノ)の剪定を行った際に、確保した枝から取り出した色素で布を染める実習も行いまました。

◆開催日時:令和2年2月27日(木)16:35~18:00

◆会 場:生物実験室(参加者17名)

【桜染め試作】

◆今後の展望

昨年度先輩方が取り組んだウォードの染色性に関する研究、日本伝統のタデ藍の染色性に関する研究など、興味深い探究テーマを紹介いただきました。

◆校内の桜(ソメイヨシノ)の剪定を行った際に、確保した枝から取り出した色素で布を染める実習も行いまました。

◆開催日時:令和2年2月27日(木)16:35~18:00

◆会 場:生物実験室(参加者17名)

【桜染め試作】

◆今後の展望

昨年度先輩方が取り組んだウォードの染色性に関する研究、日本伝統のタデ藍の染色性に関する研究など、興味深い探究テーマを紹介いただきました。

令和元年度 探究活動成果発表会開催のお知らせ

本校は本年度から、「総合的な学習の時間」において2年生全員が探究活動に取り組み、昨年4月から個人またはグループで、自ら課題を設定し、様々な分野の研究を進めてまいりました。その成果と一つとして、代表生徒の発表会を下記の通り開催いたします。

令和元年度 探究活動成果発表会

1 日 時 令和2年3月17日(火) 9:30~15:20(予定)

(受付は9:00~)

(受付は9:00~)

2 会 場 栃木県教育会館大ホール 栃木県宇都宮市駒生1丁目1番6号

TEL 028-621-7177

※ 駐車場は教育会館南西(コンセーレ南側)にございますが、台数が限られるため、なるべく公共交通機関を御利用ください。

3 日 程

9:00~ 9:30 受付(生徒は現地集合)

9:30~ 9:35 開会行事

9:35~10:05 本校の探究活動の概要説明(1年生発表含む)

10:05~10:35 発表Ⅰ・質疑応答(2研究)

(休憩15分)

10:50~11:50 発表Ⅱ・質疑応答(4研究)

11:50~12:40 昼食・休憩

12:40~13:40 発表Ⅲ・質疑応答(4研究)

(休憩15分)

13:55~14:55 発表Ⅳ・質疑応答(4研究)

14:55~15:20 全体講評(生徒は現地解散)

※発表内容、進行によって時間が前後する場合がございます。

※入退場は休憩中にお願いいたします。

4 発表テーマ一覧

発表順 開始予定時刻 テーマ

発表Ⅰ 1 10:05 山火事発生の要因~日本の将来に与える影響~

2 10:20 World War and Modern Art

発表Ⅱ 3 10:50 校歌 JAZZ アレンジ

4 11:05 宇都宮空襲 ~記憶の継承~

5 11:20 鋳金技法の研究~作品制作を通して~

6 11:35 フィクションと女性史

発表Ⅲ 7 12:40 ヌードルハラスメント~美味しく麺を「啜る」ために~

8 12:55 宋の四大家の書風比較

9 13:10 陸上競技場のタータンについて

10 13:25 触媒を用いた水質改善

発表Ⅳ 11 13:55 マルコフ方程式の解を探る(仮題)

12 14:10 粘菌の生態の研究~粘菌の知性を活かす~

13 14:25 虹の研究~多様な虹の発生条件~

14 14:40 オリンピックと社会

5 参加申込み

参加申込書にご記入の上、ファックスもしくはE-mailにて3月6日(金)までに本校宛てにお申し込みください。

【宇女高】探究活動発表会 開催通知・参加申込書(各学校・関係機関).pdf

令和2年度 職員募集

物理チャレンジ対策講座(2019年度)

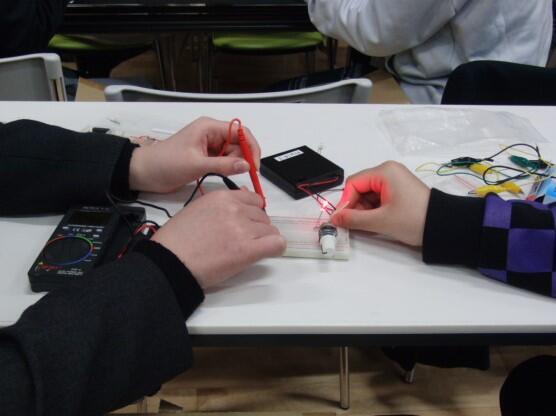

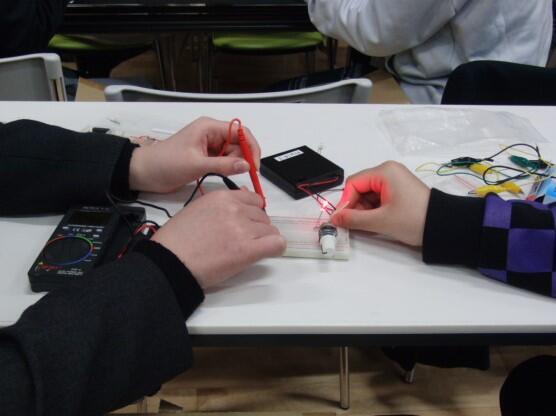

◎今年で3年目の講座です。東京大学の長谷川修司先生にご指導いただきました。

【テーマ】

◆物理チャレンジ・オリンピックの紹介

《予告2020年》

7月12日(日)理論コンテスト、6月12日(金)実験レポート締め切り

◆実験レポートの書き方のポイント

◆LED実験(赤色、緑色、青色、紫色の4種類のLED)

《実験1》発光を開始する最小電圧を測定しよう。

《実験2》電圧を変えながら電流を測定し、電流電圧特性曲線を描こう。

★3月には、本校教員の指導による物理チャレンジ実験レポート対策講座(仮称)を計画しています。

【参加生徒の感想より】

〇物理オリンピックという大会の事を知ることができました。物理で大切なのは答えだけではなくそれを導き出すことだと改めて感じることができました。

〇最近LEDの需要が急速に高まっている理由として、効率が良い事や電力の消費が少ないなどとは聞いていましたが、グラフを描いてみて初めて自分で確認する事ができました。

〇回路が上手くできず時間がかかりましたが、点灯したときは嬉しかったです。回路についてもっと詳しく知りたいと思いました。

【テーマ】

◆物理チャレンジ・オリンピックの紹介

《予告2020年》

7月12日(日)理論コンテスト、6月12日(金)実験レポート締め切り

◆実験レポートの書き方のポイント

◆LED実験(赤色、緑色、青色、紫色の4種類のLED)

《実験1》発光を開始する最小電圧を測定しよう。

《実験2》電圧を変えながら電流を測定し、電流電圧特性曲線を描こう。

★3月には、本校教員の指導による物理チャレンジ実験レポート対策講座(仮称)を計画しています。

【参加生徒の感想より】

〇物理オリンピックという大会の事を知ることができました。物理で大切なのは答えだけではなくそれを導き出すことだと改めて感じることができました。

〇最近LEDの需要が急速に高まっている理由として、効率が良い事や電力の消費が少ないなどとは聞いていましたが、グラフを描いてみて初めて自分で確認する事ができました。

〇回路が上手くできず時間がかかりましたが、点灯したときは嬉しかったです。回路についてもっと詳しく知りたいと思いました。

ウニの発生実験・幼生飼育(2019年度冬期)

◎「お茶の水女子大学 湾岸生物教育研究センター “教室に海を”プロジェクト」の支援を受けて教材の準備ができました。

◆1月30日から実習がスタート。

◆1年生の希望者は朝、昼休み,放課後に計画した約30分間のミニ特別講座。

◆2年生の生物選択者は2月1日(土)に計画された60分間のUJOKOZA。

◆まず、ウニの成体を観察。

◆受精膜が形成される数分間の変化を見逃さないように集中。

《未受精卵》 《受精卵》

★2月3日(月)から、海産藻類を与えて幼生を飼育します。

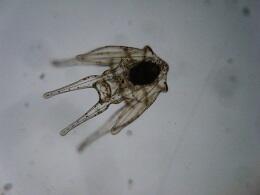

《4腕のプルテウス幼生》

★3月に稚ウニに変化させることが目標です。

【ウニの幼生飼育2週間目の様子】

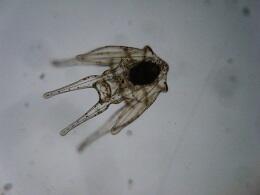

◆第1週の4腕の幼生から、餌を食べて6腕の幼生に成長しました。

◆肉眼でも大きくなったことが実感できます。

◆生徒も各自で飼育を続けています。

◆学校では3リットルのビーカーで数千匹の幼生を飼育しています。

《6腕のプルテウス幼生》

◆第1週の4腕の幼生から、餌を食べて6腕の幼生に成長しました。

◆肉眼でも大きくなったことが実感できます。

◆生徒も各自で飼育を続けています。

◆学校では3リットルのビーカーで数千匹の幼生を飼育しています。

《6腕のプルテウス幼生》