文字

背景

行間

水産科掲示板

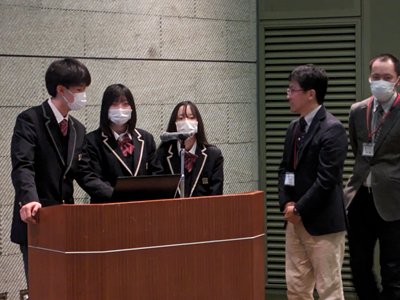

令和6年度 校内課題研究発表会が行われました

10月11日

水産科2・3年生の授業の1つである「課題研究」での取り組みを発表する時期となりました。例年個性豊かな研究内容を聞くことができる機会です。と言ってもこれまでウナギの人工ふ化やホンモロコの研究、キャビアの製造など馬頭高校を代表する取り組みが生まれたのもこの課題研究です。

継続研究である「多自然川づくり」に向けた研究やウナギの寄生虫に関する研究、外来魚の有効活用など8班が発表をしました。

今年度の1位は「巨石の有無が上中流域の内水面漁場に与える影響」を研究した班に決まり、11月14日~15日に神奈川県で行われる関東・東海地区課題研究発表会に参加します。班を代表して、水産科3年森さん、渡邉さん、水産科2年菊池さんが出場します。健闘を祈ります!

校長先生から研究目標設定の視点や話し方の工夫などの講評をいただきました。生徒のみなさん、いただいたアドバイスを参考に、課題研究の後半戦に向けてさらに研究に没頭してくださいね。

水産科3年生が南那須特別支援学校との交流会を行いました。

9月25日(水)

年に2回行われている南那須特別支援学校との交流会です。1回目は南那須特別支援学校に行き、作業やボッチャを体験しました。2回目である今回は、南那須特別支援学校の生徒さんが水産科実習場に来てくれました。日頃育てている魚を紹介したり、釣りや金魚すくいを体験してもらいました。

3か月ぶりの再会でしたが、あっという間に打ち解け、それぞれの班から楽しい笑い声が聞こえてきました。

本校生徒からのチョウザメやウグイ、アユ、ウナギの説明には関心を持って聞いてくれ、魚に関するクイズを出題すると、一生懸命答えてくれていました。

釣りでは、多くの生徒さんがウグイを釣ることができ、本校生徒・職員ともに安心しました。釣れた魚を手早く処理する本校3年生を見ると、成長したなと嬉しい気持ちになりました。

また金魚すくいでは、タライに用意した金魚をすべてすくわれてしまうのではないかと思うくらいの達人がいました。お見事でした。

体験のあとは、昼食です。本校特製のカレーライスとアユの塩焼き。鮎は朝一に池から取り上げた生アユを使用しました。カレーも塩焼きも大盛況で、10本食べた生徒もいました。本当にビックリしました。

今年も生徒の笑顔あふれる交流会になりました。また来年も楽しみにしています。

南那須特別支援学校の生徒・職員のみなさん、ありがとうございました。

水産科2年生が和舟・カヌー実習を行いました!

9月13日(金)

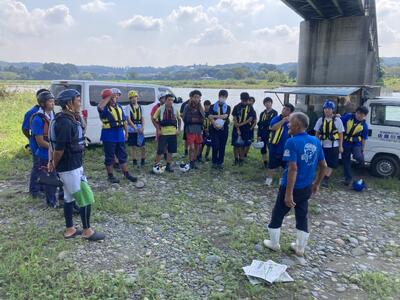

本日の実習は、午前中に実習場前の武茂川でカヌー、午後は那珂川で、川漁師佐藤様を講師として迎え、和舟を体験します。

2年生は今日が初カヌー!ですが、、、連日の雨の影響で、例年に比べ水量が多く、また水温が低い中での実習スタートとなりました。

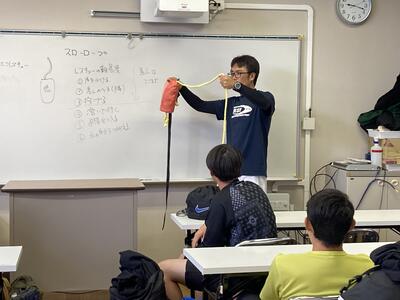

まずは教室にて佐々木先生から、本日の内容や注意事項について話を聞きました。今回はカヌーの漕ぎ方だけではなく、川の歩き方や流され方、レスキューの仕方・され方なども学習しました。

いざ武茂川へ!予想通り水温が低いものの、生徒たちは勢いよく次々と川へ・・・。本当に元気な生徒たちです。まずは教室でレクチャーを受けた歩き方やレスキューの際に使用する「スローロープ」の投げ方を実践しました。思うようにいかず、相手にロープが届かない事態もありましたが、声を掛け合いながら何度も挑戦していました。

そしてカヌーに挑戦です。最初は恐る恐る漕ぎ出した生徒たちでしたが、時間が経つにつれて笑顔が増え、武茂川を上流から下流へ、そして下流から上流へと、クラス全員が楽しそうにカヌーを漕いでいました。天気も良くなり、とても充実した時間となりました。

次は和舟です。講師は那珂川現役の川漁師、「佐藤さん」です。まずはお手本を見せていただきました。那珂川本流の強く・早い流れの中を、木でできた舟を竹の棒1本で操る姿を見て、生徒たちから笑い声が消えました。不安な顔になっている生徒を横目に佐藤さんは難なく対岸まで漕ぎで行かれました。ついに乗船です。カヌーとは全く勝手の違う和舟に悪戦苦闘。まっすぐなど進まず、竹を川底に付けることも一苦労でした。「カヌーとは全く違う、立つことだけでも精一杯だった」と操船を終えた生徒たちから同じような言葉が聞こえてきました。生徒全員、改めて佐藤さんのすごさに圧倒された生徒たちでした。中には何度も挑戦し、少しコツをつかんだ生徒もいました。

終日、川での実習で疲れ果てた生徒たちでしたが、とても貴重な経験になったことには間違いありません。

来年のカヌー実習に向けて、今日の感覚を忘れないでくださいね!

第7回芭蕉の里くろばね那珂川レディース鮎釣り大会(鮎レディ)に参加してきました!

日にちは少しさかのぼりまして、8月25日(日)に黒羽で行われた鮎レディに水産科1年生の小白井さん、福田さん、星さんが参加しました。

この大会は、女性限定の鮎釣り大会で、本校生徒が出場したのは初めてです!

釣りに必要な道具はすべて借りることができ、インストラクターまでつけてくれる手厚さ!本当の初心者でも安心して参加できる大会です。

そして、実行委員会の粋な計らいで、インストラクターには本校水産科の卒業生がついてくれました!頼もしい!

前日の降水の影響で、那珂川の水位は高く、川の中を移動する生徒たちはびしょぬれ。にも関わらず楽しい笑い声が絶えず聞こえてきました。

インストラクターの指示のもと、ポイントに到着。時間は2時間。「友釣り」による釣果で競います。

おとり鮎をつけ、いざ勝負!

釣りが始まったらみんな真剣な表情で、手に伝わる感覚や竿のしなりに注意してその時を待ちます。

始めに釣りあげたのは、星さん!そのあともそれぞれの生徒にあたりがあるものの釣りあげることはできず。あっという間に2時間が過ぎ、大会は終了となりました。

釣果は3人合わせて1匹ではありましたが、生徒の表情は笑顔そのもの!「来年もリベンジしたい!」と元気な声が聞こえてきました!来年もチャレンジしたいと思います。

大会事務局の皆さん、大変お世話になりました!

本校水産科が河川功労者として表彰されました。

河川環境の保全に関する調査研究や教育活動などを通じ、市民団体・地域住民・関係機関と連携し、地域の河川環境に関する普及、啓発に貢献したということで、常陸河川国道事務所様から推薦をいただき表彰されました。

これからも課題研究などで地域の河川環境保全につながるような活動に取り組んでいきたいと思います。

水産科2年生が磯調査に行ってきました!

6月7日(金)

水産科2年生が茨城県ひたちなか市にある平磯海岸へ磯調査に出かけました。

事前に調べた潮汐表では、10時27分に潮の高さは-30㎝。絶好の生き物調査日和となりました。

海洋実習以来1年ぶりのひたちなか市。海が見えた瞬間にバスの中は盛り上がり、潮が引いた岩礁地帯を目にしてまた大盛り上がり。

まずは各々好きな装具を使っての生き物調査開始。

潮の引いた岩場には、カメノテやムラサキイガイ、イソギンチャクの仲間、カイメンの仲間などを発見。タイドプールの中には、ヤドカリやイトマキヒトデ、アメフラシ、ハゼの仲間などを確認。そして沿岸域では、ギンポやマダコ、バフンウニ、クモヒトデの仲間、テッポウエビの仲間など様々な生き物を見ることができました。また、多様な海藻が繁茂する環境に驚きの声が上がっていました。

その後はタイドプールと沿岸域で水温やpH、塩分濃度などを測定し、比較しました。

得られた結果などを、総合実習で分析し、潮間帯の生き物について理解を深めたいと思います。

水産科2年生にとって、とても楽しい1日であったことには間違いありません!

水産科2年生の実習で魚醤の仕込みを行いました

5月17日(金)

本校実習製品で一番有名な「魚醤」。漢字の通り魚を原料にした発酵商品(醤油)です。

本校では鮎と鮭の2種類を製造していますが、今回は鮎魚醤の仕込みを行いました。

本校の魚醤は、生徒の課題研究から始まったものです。当時生徒と一緒に研究を行っていた吉田宰先生から、研究のきっかけや馬頭高校での歴史にについてお話をいただき、鈴木洋介先生からは、現在の作業工程や原料についてのお話をいただきました。

いざ仕込み開始です。今回は比較検討のため、アユはカットせず丸のまま仕込むことにしました。

本校の鮎魚醤の原材料は、「鮎」・「食塩」・「ブドウ糖(酵母菌の活性を促すため)」・「耐塩性酵母」で、塩分量も鮎に対して12%と、一般的な醤油より少しばかり塩分控えめとなっています。

工程は原材料の重さを図り、混ぜ合わせるというシンプルなもの。あとは酵母と酵素の力に任せます。

独特な風味が特徴の魚醤。管理温度との関係もありますが、予定では3~4ヶ月で完成予定です。

毎週様子を観察しながら、完成を目指したいと思います。

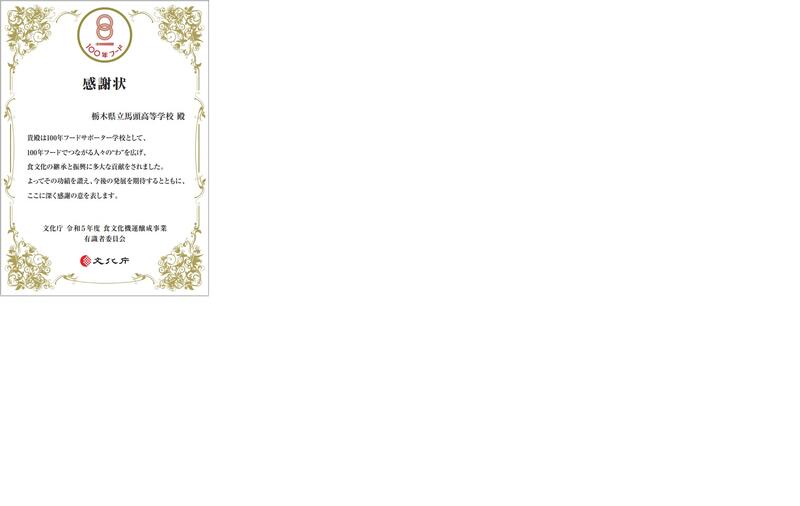

本校が文化庁「100年フードサポーター学校」に認定されました!

「しもつかれブランド会議」や地元飲食店「たわら寿」と協力し、「しもつかれ缶詰」の開発・販売した活動に感謝状をいただきました。

卒業生が課題研究で取り組み、多くの方々の協力のもと作られた缶詰。今では馬頭高校の冬の味覚として、多くの方々に愛されている商品となりました。

卒業生の思いや郷土料理の継承のためにも、馬頭高校として取り組んでいきたいと思います。

【しもつかれ缶詰が気になる方へ】

今年も年明けに作製を予定しています。2月頃に学校HPを見にきていただけたら、販売のお知らせが出ているかもしれません。ぜひHPをご覧ください。

文化庁HP(100年フードサポーター企業・学校):https://foodculture2021.go.jp/supporter/

水路清掃を行いました!

令和6年4月11日(木)水産科3年生

毎年恒例の春の水路清掃を行いました。

本校水産実習場に取り入れている水は、隣接する武茂川の圷堰からの引水です。

取水口にたまった泥を淡水魚養殖シーズンの開始に合わせて除去する作業を毎年行っています。

3年生は10名の少人数ですが、先生方や地元の水利組合の方々とともに、泥だらけ、水浸しになりながら泥さらいしました。

新学期もスタートし、いよいよ淡水魚養殖が本格的に始まります!

栃木県立博物館主催 集まれ自然好きに参加しました!

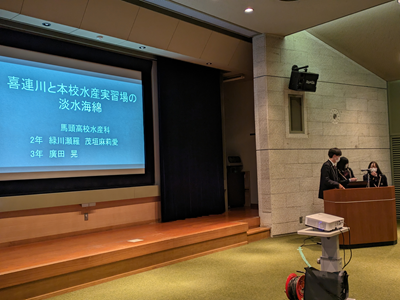

令和6年2月25日(日)栃木県立博物館で、県内自然愛好者・研究者による活動・研究発表会が開催され、本校水産科3年廣田くん、同じく2年緑川さん、茂垣さんの3人で「喜連川と本校水産実習場の淡水海綿」の発表を行いました。

3人は「課題研究」という授業で淡水海綿について研究を行い、喜連川と馬頭高校水産科実習場付近で見つかった海綿が「カワカイメン」であることを突き止めました。また、定期的な生息調査や観察を通して、海綿の生理生態に対する疑問点やいくつかの分かったことを説明しました。

聴衆の方々は、みな自然に対して強い関心を持った方々ばかり。発表後には、質問者が何人も並んで待って下さるような状況で、とても反響の大きい発表となったと思います。3人にとってもこれからさらに調査研究を進めていく、良い刺激になったようでした。また、小学生の研究報告をはじめ、他の発表者の研究内容も非常に興味深く、とても参考になりました。このようなイベントにこれからも参加し、さらに情報交換をしていきたいと思いました。