※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

日誌

白布ヶ丘点描

駐車場に猫

駐車場に1匹の猫がやってきました。黒い猫をよく見かけるのですが、茶トラの猫はあまり見かけません。本校を会場とした会議のために来客用に駐車場を半面空けていたので、いつもと違った雰囲気に、あまり見かけない茶トラがウロウロしたのでしょうか。時にはほのぼのとした風景をご覧下さい。

卒業アルバム撮影

5月下旬から卒業アルバム用部活動集合写真を撮影しています。各部活の活動場所や、正門の至誠の碑前などが人気スポットです。最初は硬い表情の生徒も、写真屋さんの巧みな声掛けで次第に笑顔になっていました。

~プール清掃~一年担当

先週から1年生がプールの清掃をしています。毎年各クラスが順番で、プール内、プールサイド、更衣室などを担当します。先週プール内を綺麗にしていたので、今週はプールサイドの清掃にかかっていました。冬の間に落ち葉や野球のボールが入ったり、周辺に雑草が生えたりしましたが、人海戦術でとても綺麗になりました。清掃が終了すれば、水質の検査をしてプールの授業がはじまります。

家庭科(1年)~エプロン製作(ポケット縫製)~

今週の1年生の家庭科はエプロン製作実習です。このエプロンは、今後調理実習の時に着るエプロンです。完成見本がこちらです。

縫い付けているポケットは向かって左側の部分です。ものを出し入れする時に負荷がかかるため、ほつれないように起点と終点はしっかりミシンがけします。

まず、ずれないようにポケットを仮止めした後、ミシンでポケットの縁を丁寧に縫い付けていました。

ボタンを縫い付けて完成です。

縫い付けているポケットは向かって左側の部分です。ものを出し入れする時に負荷がかかるため、ほつれないように起点と終点はしっかりミシンがけします。

まず、ずれないようにポケットを仮止めした後、ミシンでポケットの縁を丁寧に縫い付けていました。

ボタンを縫い付けて完成です。

ヤマボウシ

梅雨を思わせる曇りや雨の日が続いています。本日も雨が降ったりやんだりジメジメした一日ですが、中庭では真っ白なヤマボウシの総苞が見頃を迎えています。

白い花弁のように見えるのは花ではなく、葉が変形したものです。ドクダミやミズバショウの白いものも総苞です。ヤマボウシの花は、白い総苞の中央にある丸い部分で、この後開花します。花が咲くまでにはあと2~3週間ほどかかりそうです。

白い花弁のように見えるのは花ではなく、葉が変形したものです。ドクダミやミズバショウの白いものも総苞です。ヤマボウシの花は、白い総苞の中央にある丸い部分で、この後開花します。花が咲くまでにはあと2~3週間ほどかかりそうです。

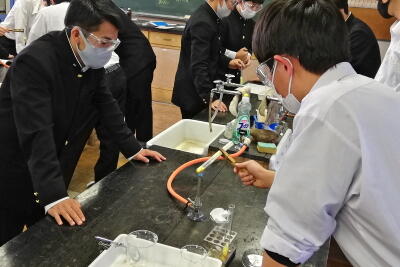

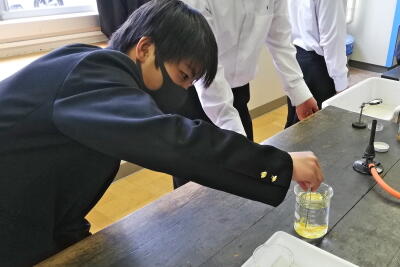

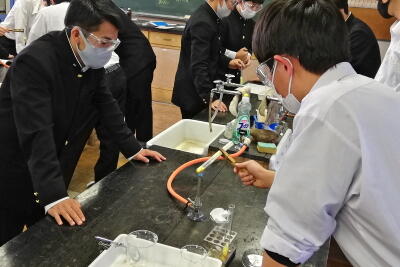

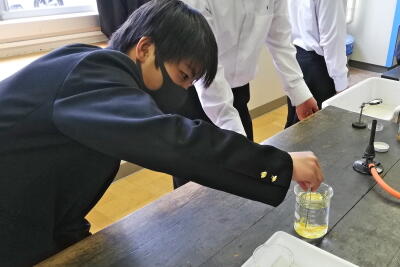

化学(2年)~硫黄の同素体~

今週の2年生化学で硫黄の同素体確認実験がおこなわれています。粉末の硫黄から、斜方硫黄は演示実験で、単斜硫黄とゴム状硫黄は自分たちが実験して実物とその性質などを確かめました。

ゴム状硫黄はゴムのように伸びることを確認しました。

高純度の硫黄を用いて作ったゴム状硫黄は非常に綺麗な黄色になります。

生徒たちは興味深くできあがった硫黄を観察していました。

ゴム状硫黄はゴムのように伸びることを確認しました。

高純度の硫黄を用いて作ったゴム状硫黄は非常に綺麗な黄色になります。

生徒たちは興味深くできあがった硫黄を観察していました。

ムスカリ

本校のグランド南側に樹高25mを超える大欅が並んでいます。大欅には名前をつけていますが、「勇」の欅の下にムスカリの花を見つけました。

芳香剤に「ムスク」という香りあります。この香りは麝香(ジャコウ)のことで、ムスカリはその名の通り甘い香りを漂わせます。6万年前の遺跡でムスカリが埋葬花として使われており、世界最古の埋葬花と言われています。本校では何時頃植えたのか、敷地内の数ヶ所で咲いているのを見ることができます。

芳香剤に「ムスク」という香りあります。この香りは麝香(ジャコウ)のことで、ムスカリはその名の通り甘い香りを漂わせます。6万年前の遺跡でムスカリが埋葬花として使われており、世界最古の埋葬花と言われています。本校では何時頃植えたのか、敷地内の数ヶ所で咲いているのを見ることができます。

土筆

“土筆”と書いて“ツクシ”と読みます。見た目から土筆という漢字が当てられたそうです。本校の武道場の北側に人知れず顔を出していました。

この場所は殆ど人が近づかない場所なので、踏まれることなく綺麗な状態で群生していました。最近は土筆を食べる人も少なくなったと思いますが、ハカマ(節の部分)を取ってアク抜きをすると美味しく頂くことができる春の味覚です。この時期には傷んで萎れているいるものも多いので、今からは食べるほどは採れませんが、来年は少し味見してみましょう。

この場所は殆ど人が近づかない場所なので、踏まれることなく綺麗な状態で群生していました。最近は土筆を食べる人も少なくなったと思いますが、ハカマ(節の部分)を取ってアク抜きをすると美味しく頂くことができる春の味覚です。この時期には傷んで萎れているいるものも多いので、今からは食べるほどは採れませんが、来年は少し味見してみましょう。

カブトムシの幼虫

本校の体育館の西側に雑木林の人字庭林があります。去年の11月にはギンナンやホコリタケを紹介しまし。今日久々に落ち葉の様子を見に行ってみました。

現在は大量の落ち葉の堆積場になっています。科学部が堆肥として使えるよう、少し土を混ぜ、撹拌しようとガサガサしていると何と巨大なカブトムシの幼虫が出てきました。これは想定外だったので、定規の代わりにポケットにあったボールペンを並べて撮影してみました。ボールペンと比べるとなかなかの大きさです。

その周りをさらに掘ってみると、もう2匹、計3匹の幼虫が発見できました。

雑木林の土と大量の落ち葉で土壌の状態が良いせいか、3匹ともかなり大きく成長していました。

去年、成虫(オスの個体)を本校の敷地内で発見しました。鳥や昆虫にとって、樹木の多い本校は良い居住空間になっています。

現在は大量の落ち葉の堆積場になっています。科学部が堆肥として使えるよう、少し土を混ぜ、撹拌しようとガサガサしていると何と巨大なカブトムシの幼虫が出てきました。これは想定外だったので、定規の代わりにポケットにあったボールペンを並べて撮影してみました。ボールペンと比べるとなかなかの大きさです。

その周りをさらに掘ってみると、もう2匹、計3匹の幼虫が発見できました。

雑木林の土と大量の落ち葉で土壌の状態が良いせいか、3匹ともかなり大きく成長していました。

去年、成虫(オスの個体)を本校の敷地内で発見しました。鳥や昆虫にとって、樹木の多い本校は良い居住空間になっています。

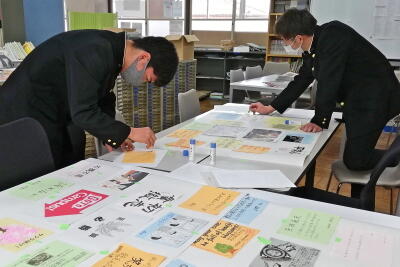

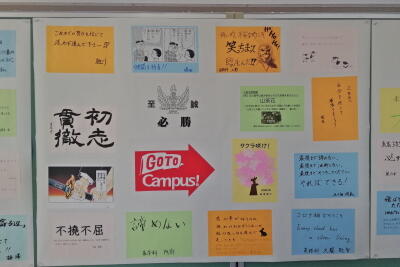

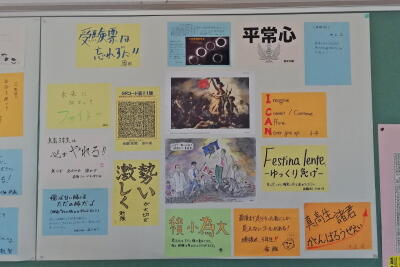

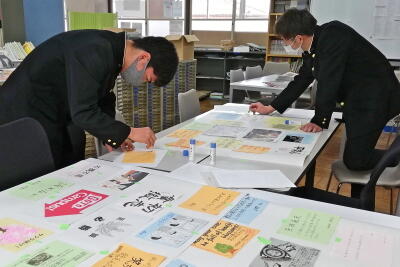

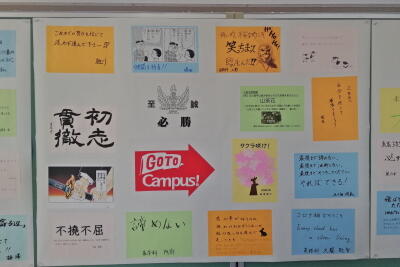

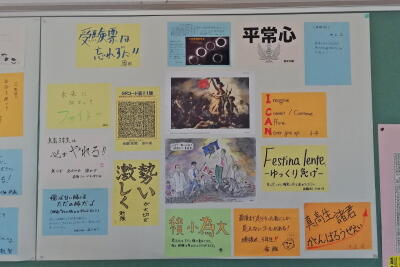

3年生への激励メッセージ

入試のシーズンを迎え、今年も恒例の職員による激励メッセージが掲示されました。進路委員が先生方に記入用紙を配ってメッセージを書いて戴き、自分たちで模造紙にまとめたものです。

今年も模造紙3枚分のメッセージが寄せられました。小さな写真ですが、紹介いたします。

昇降口に張り出されると、早速通りかかった3年生が熱心にメッセージを読む姿がありました。

今年から共通テストとなりました。まず体調管理をしっかりとし、万全の態勢で入試に臨んで下さい。

今年も模造紙3枚分のメッセージが寄せられました。小さな写真ですが、紹介いたします。

昇降口に張り出されると、早速通りかかった3年生が熱心にメッセージを読む姿がありました。

今年から共通テストとなりました。まず体調管理をしっかりとし、万全の態勢で入試に臨んで下さい。

フードデザイン(3年)~煮込みハンバーグ・コーンスロー他~

前回に引き続き、3年生のフードデザインは洋食の調理実習をおこなっています。今回のメニューは以下の4品です。

☆今週のメニュー☆

・煮込みハンバーグ

・リンゴのコーンスロー

・コンソメスープ

・ガトーショコラ

今までのデザートは杏仁豆腐やオレンジゼリーといったゼラチンなどで固める比較的簡単なものでしたが、今回はガトーショコラということで、メインの煮込みハンバーグ以上に手間と時間のかかる一品となっていました。

それでは調理の様子を紹介していきます。

まずはガトーショコラで使うメレンゲ作りの準備です。メレンゲは卵白をハンドミキサーで混ぜながら少しずつ砂糖を加えていきます。砂糖は前の調理台に置いてあり、自分たちで計量します。

こちらが実際にメレンゲ作りをしている様子です。だいぶふんわりとしてきているのが写真からもわかります。

ホットケーキミックスや自分たちで作ったメレンゲなどを混ぜて作った生地を型に流し込んで、60分かけてじっくり焼いていきます。

その間に他のメニューも同時進行で作っていきます。ハンバーグに使う玉ネギをみじん切りにしているところです。

みじん切りにした玉ネギを挽肉に加え、ハンバーグのタネを作っていきます。今回は煮込みハンバーグなので、このあと成形して焼いた後、デミグラスソースで煮込んで完成させました。

1時間ちょっとをかけてひとまず3品とご飯が完成しました。

ガトーショコラが焼き上がるまでもう少し時間があるので、その間に完成した3品を実食です。

食べている間に60分にセットしていたオーブンが止まり、ガトーショコラも焼き上がりました。取り出して焼き上がりを確認します。

こちらが焼きたてのガトーショコラです。良い具合に焼き上がりました。

今回の調理実習で今年のフードデザインの実習は終了です。また来年も覗きに行けたらお伺いさせていただこうと思います。

☆今週のメニュー☆

・煮込みハンバーグ

・リンゴのコーンスロー

・コンソメスープ

・ガトーショコラ

今までのデザートは杏仁豆腐やオレンジゼリーといったゼラチンなどで固める比較的簡単なものでしたが、今回はガトーショコラということで、メインの煮込みハンバーグ以上に手間と時間のかかる一品となっていました。

それでは調理の様子を紹介していきます。

まずはガトーショコラで使うメレンゲ作りの準備です。メレンゲは卵白をハンドミキサーで混ぜながら少しずつ砂糖を加えていきます。砂糖は前の調理台に置いてあり、自分たちで計量します。

こちらが実際にメレンゲ作りをしている様子です。だいぶふんわりとしてきているのが写真からもわかります。

ホットケーキミックスや自分たちで作ったメレンゲなどを混ぜて作った生地を型に流し込んで、60分かけてじっくり焼いていきます。

その間に他のメニューも同時進行で作っていきます。ハンバーグに使う玉ネギをみじん切りにしているところです。

みじん切りにした玉ネギを挽肉に加え、ハンバーグのタネを作っていきます。今回は煮込みハンバーグなので、このあと成形して焼いた後、デミグラスソースで煮込んで完成させました。

1時間ちょっとをかけてひとまず3品とご飯が完成しました。

ガトーショコラが焼き上がるまでもう少し時間があるので、その間に完成した3品を実食です。

食べている間に60分にセットしていたオーブンが止まり、ガトーショコラも焼き上がりました。取り出して焼き上がりを確認します。

こちらが焼きたてのガトーショコラです。良い具合に焼き上がりました。

今回の調理実習で今年のフードデザインの実習は終了です。また来年も覗きに行けたらお伺いさせていただこうと思います。

落ち葉清掃ボランティア

先週と今週の水曜日の放課後、生徒会、ボランティア部主催の落ち葉清掃がおこなわれました。清掃は学校周辺道路の落ち葉回収を中心におこないました。

また、近隣の家にはゴミ袋も配布しました。

今年はもう半分以上の葉は落ちましたが、まだ若干葉が残っているので、それらは毎日の清掃で綺麗にしていきたいと思います。

また、近隣の家にはゴミ袋も配布しました。

今年はもう半分以上の葉は落ちましたが、まだ若干葉が残っているので、それらは毎日の清掃で綺麗にしていきたいと思います。

フードデザイン(3年)~グラタン・ほうれん草とベーコンのスープ他~

前回のフードデザインの調理実習は麻婆豆腐をメインとした中華でしたが、今週は洋食がテーマということで、グラタンなどを作っていました。今回も調理室にお邪魔してその様子を撮らせていただいたので、グラタン作りを中心に紹介します。

☆今週のメニュー☆

・グラタン

・ほうれん草とベーコンのスープ

・マセドアンサラダ

・オレンジゼリー

前回の麻婆豆腐と同様に、グラタンも一から作っていきます。ホワイトソースも缶などの出来合いのものではなく、薄力粉や牛乳を使いフライパンでダマにならないよう加熱していきます。

できたホワイトソースと茹でたマカロニを混ぜ、耐熱皿に流し込んでいきます。

そこに粉チーズをふりかけ、オーブンで10分ほど焼いていきます。

グラタンと並行してスープやサラダ、デザートも作ります。今回のスープのメイン具材はほうれん草でした。ほうれん草は食べやすい大きさにカットします。

スープの仕上げには溶き卵も入れ、見た目と味だけでなく栄養面もバッチリです。

今回のサラダはマセドアンサラダです。マセドアンどは何かと気になったので調べてみたところ、フランス語で「さいのめ切り」のことなんだそうです。確かに生徒は1cm角ほどの大きさにジャガイモやニンジンをカットしていました。

そうこうしているうちに、グラタンが焼き上がりました。いい焼き目がついています。

最初に作り冷蔵庫で冷やし固めていたオレンジゼリーもいい感じに固まりました。

4時間目の後半約30分ほどの時間を残し全てのメニューが完成しました。今回は洋食ということで、見た目もいつもに増して華やかです。

最後は作った料理を自分たちで実食です。

来週は期末テストになるので、次回のフードデザインの調理実習はテスト明けの再来週の予定です。

☆今週のメニュー☆

・グラタン

・ほうれん草とベーコンのスープ

・マセドアンサラダ

・オレンジゼリー

前回の麻婆豆腐と同様に、グラタンも一から作っていきます。ホワイトソースも缶などの出来合いのものではなく、薄力粉や牛乳を使いフライパンでダマにならないよう加熱していきます。

できたホワイトソースと茹でたマカロニを混ぜ、耐熱皿に流し込んでいきます。

そこに粉チーズをふりかけ、オーブンで10分ほど焼いていきます。

グラタンと並行してスープやサラダ、デザートも作ります。今回のスープのメイン具材はほうれん草でした。ほうれん草は食べやすい大きさにカットします。

スープの仕上げには溶き卵も入れ、見た目と味だけでなく栄養面もバッチリです。

今回のサラダはマセドアンサラダです。マセドアンどは何かと気になったので調べてみたところ、フランス語で「さいのめ切り」のことなんだそうです。確かに生徒は1cm角ほどの大きさにジャガイモやニンジンをカットしていました。

そうこうしているうちに、グラタンが焼き上がりました。いい焼き目がついています。

最初に作り冷蔵庫で冷やし固めていたオレンジゼリーもいい感じに固まりました。

4時間目の後半約30分ほどの時間を残し全てのメニューが完成しました。今回は洋食ということで、見た目もいつもに増して華やかです。

最後は作った料理を自分たちで実食です。

来週は期末テストになるので、次回のフードデザインの調理実習はテスト明けの再来週の予定です。

授業公開

今週17日~19日にかけて在校生保護者や近隣の学校関係者を対象とした授業公開がおこなわれました。今年は3日間で60名以上の方が来校され、本校の授業の様子などを見学されました。アンケートにもご協力いただきありがとうございました。

フードデザイン(3年)~麻婆豆腐・しいたけとベーコンのスープ他~

今週の3年生のフードデザインは麻婆豆腐、しいたけとベーコンのスープ、もやしとキュウリの和え物、そして杏仁豆腐の4品を作りました。品数が多いので、今回はメインの麻婆豆腐を調理している場面を中心に紹介します。

まずは豆腐を下茹でして、ザルにあけているところです。豆腐を下茹ですることで、豆腐の余分な水分が抜け、形が崩れにくくなります。サッとお湯で茹でるだけですが、しっかりと意味のある過程です。

そしてネギはみじん切りにしていきます。細かくし過ぎても食感がなくなってしまうため、やや粗めのみじん切りで切ります。

麻婆豆腐の餡は素などは使用せず、自分たちで調味料を合わせて作っていました。生徒たちは前の調理台にある味噌や醤油をセルフで計量し、使う分だけ計りとっていました。

ネギや調味料の準備がととのったところで、中華鍋に調味料とネギを入れ、挽肉、豆腐の順に具材を入れていきます。そして最後に水溶き片栗粉でとろみをつけ、最後はゴマ油で香り付けし完成です。

麻婆豆腐が完成する頃には、はじめに調理しておいた杏仁豆腐も固まり、しいたけとベーコンのスープ、もやしとキュウリの和え物も完成、1時間ちょっとで計4品を完成させました。

今回は白いご飯も自分たちで炊いていて、4時間目ということもあり、ちょうどいい昼食になっていたようです。

今回は中華でしたが、次回は洋食のメニューの予定だそうです。

まずは豆腐を下茹でして、ザルにあけているところです。豆腐を下茹ですることで、豆腐の余分な水分が抜け、形が崩れにくくなります。サッとお湯で茹でるだけですが、しっかりと意味のある過程です。

そしてネギはみじん切りにしていきます。細かくし過ぎても食感がなくなってしまうため、やや粗めのみじん切りで切ります。

麻婆豆腐の餡は素などは使用せず、自分たちで調味料を合わせて作っていました。生徒たちは前の調理台にある味噌や醤油をセルフで計量し、使う分だけ計りとっていました。

ネギや調味料の準備がととのったところで、中華鍋に調味料とネギを入れ、挽肉、豆腐の順に具材を入れていきます。そして最後に水溶き片栗粉でとろみをつけ、最後はゴマ油で香り付けし完成です。

麻婆豆腐が完成する頃には、はじめに調理しておいた杏仁豆腐も固まり、しいたけとベーコンのスープ、もやしとキュウリの和え物も完成、1時間ちょっとで計4品を完成させました。

今回は白いご飯も自分たちで炊いていて、4時間目ということもあり、ちょうどいい昼食になっていたようです。

今回は中華でしたが、次回は洋食のメニューの予定だそうです。

晩秋の人字庭

本校のケヤキも落葉の季節を迎え、敷地内でもあちこちで晩秋の雰囲気を感じられるようになってきました。そこで体育館の裏にある人字庭に行ってみました。

1ヶ月前はまだ蚊がたくさん飛び回っていましたが、それも殆ど見かけなくなりました。そして足元に目を向けると秋らしいものをいくつか見かけることができました。まずはギンナンです。人字庭には大きなイチョウが1本あり、毎年たくさんの実が落ちてきます。この時期になると種の外側が腐敗しはじめ、見慣れたあのギンナンの姿が顔を出す様子が見られます。我々が食しているギンナンはこの種子の中にある核のさらにその中の仁の部分です。アーモンドなどのナッツ類もこの仁の部分を食しています。

そして晩秋の林の定番、ドングリもあちこちに落ちていました。ドングリといのはクヌギやナラ、カシの木になる実の総称ですが、これはどうやらカシの木の仲間のようです。

そして最後に見つけたのがホコリタケらしきキノコです。その名の通り、てっぺんからホコリのような胞子を飛ばします。名前やその生体を聞くと食べようとは思いませんが、ホコリタケなら食べることができるキノコです。見た目のインパクトもなかなかですが、まぁトリュフに似ていると言われればそれっぽい風貌です。もちろん観察しただけで食べはしませんでしたが、ちょっとどんな味か気になりますね。見つけた時は既に胞子を飛ばしたあとの個体で、少し破れたような跡がありました。

1ヶ月前はまだ蚊がたくさん飛び回っていましたが、それも殆ど見かけなくなりました。そして足元に目を向けると秋らしいものをいくつか見かけることができました。まずはギンナンです。人字庭には大きなイチョウが1本あり、毎年たくさんの実が落ちてきます。この時期になると種の外側が腐敗しはじめ、見慣れたあのギンナンの姿が顔を出す様子が見られます。我々が食しているギンナンはこの種子の中にある核のさらにその中の仁の部分です。アーモンドなどのナッツ類もこの仁の部分を食しています。

そして晩秋の林の定番、ドングリもあちこちに落ちていました。ドングリといのはクヌギやナラ、カシの木になる実の総称ですが、これはどうやらカシの木の仲間のようです。

そして最後に見つけたのがホコリタケらしきキノコです。その名の通り、てっぺんからホコリのような胞子を飛ばします。名前やその生体を聞くと食べようとは思いませんが、ホコリタケなら食べることができるキノコです。見た目のインパクトもなかなかですが、まぁトリュフに似ていると言われればそれっぽい風貌です。もちろん観察しただけで食べはしませんでしたが、ちょっとどんな味か気になりますね。見つけた時は既に胞子を飛ばしたあとの個体で、少し破れたような跡がありました。

家庭科(1年)~リゾット・コーンスープ・オレンジゼリー~

先週1年生のエプロン製作の様子をアップしましたが、そのエプロンが完成し、それを着て調理実習をおこなっています。エプロン製作同様、調理実習も出席番号の奇数と偶数でわけて半々で実習しています。1年生の初めての調理実習はリゾット、コーンスープ、オレンジゼリーの3品です。では、調理の様子を覗いてきたので少しだけ紹介します。

こちらはリゾットの具材のマッシュルームをスライスしているところです。

牛乳はコーンスープ用です。計量カップで200ml計っています。

溶かしたゼラチンと砂糖、オレンジジュースを合わせたものをカップに注いでいます。

そして冷蔵庫に入れ待つこと数十分。

そうこうしているうちに他の2品も完成し、オレンジゼリーもしっかりと固まりました。

はじめての調理実習ということで、先生に色々聞きながらも無事に完成、最後は自分たちで実食して出来を確認です。今年は食べる際も密にならないよう、教室の端から端までスペースを最大限使って食べていました。

こちらはリゾットの具材のマッシュルームをスライスしているところです。

牛乳はコーンスープ用です。計量カップで200ml計っています。

溶かしたゼラチンと砂糖、オレンジジュースを合わせたものをカップに注いでいます。

そして冷蔵庫に入れ待つこと数十分。

そうこうしているうちに他の2品も完成し、オレンジゼリーもしっかりと固まりました。

はじめての調理実習ということで、先生に色々聞きながらも無事に完成、最後は自分たちで実食して出来を確認です。今年は食べる際も密にならないよう、教室の端から端までスペースを最大限使って食べていました。

家庭科(1年)~エプロン製作~

現在1年生の家庭科ではエプロンの製作をおこなっています。今年は感染症予防の観点から、エプロン製作の実習のグループと課題のグループの半々に分けて約20人で実習をおこなっています。エプロンは完成間近で、今日は最終段階であるボタン付けと裾の仕上げをしていました。

こちらが完成予定のエプロンです。正面には校章のデザインが入っています。

このあとエプロンが完成すると、早速そのエプロンを着て調理実習の授業に入ります。

こちらが完成予定のエプロンです。正面には校章のデザインが入っています。

このあとエプロンが完成すると、早速そのエプロンを着て調理実習の授業に入ります。

2学年修学旅行最終日

修学旅行最終日となる10/8は、事前に選択したコース別での研修です。あいにくの雨模様となってしまいましたが、生徒たちは意気揚々とバスに乗り込み、それぞれの研修先へ向かいました。

雨の清水寺

雨の清水寺

伏見稲荷大社の散策

それぞれの研修先で最後の思い出をつくったあとは、いよいよ帰途に着きます。

昼食会場で解団式をおこない、「with コロナ時代の修学旅行」としての各々の心がけを振り返り、全員が元気に栃木に戻れることの素晴らしさを再度確認しました。

解団にあたって、前橋校長よりご挨拶頂きました

新型コロナウィルスの流行による難しい状況の中で、試行錯誤しながらの実施となりましたが、生徒たちにとっては様々な学びのある実り豊かな修学旅行になりました。

この経験を今後の学校生活に生かし、より一層勉学に励んでいきたいと思います。

それぞれの研修先で最後の思い出をつくったあとは、いよいよ帰途に着きます。

昼食会場で解団式をおこない、「with コロナ時代の修学旅行」としての各々の心がけを振り返り、全員が元気に栃木に戻れることの素晴らしさを再度確認しました。

解団にあたって、前橋校長よりご挨拶頂きました

新型コロナウィルスの流行による難しい状況の中で、試行錯誤しながらの実施となりましたが、生徒たちにとっては様々な学びのある実り豊かな修学旅行になりました。

この経験を今後の学校生活に生かし、より一層勉学に励んでいきたいと思います。

2学年修学旅行2日目

2日目となる本日10/7は、厳島神社・姫路城と二つの世界遺産を巡りながら京都を目指します。

秋らしいうろこ雲と心地よい海風に見送られ、ホテルからフェリーに乗って宮島に向かいます。

本日も天候は良好

秋らしいうろこ雲と心地よい海風に見送られ、ホテルからフェリーに乗って宮島に向かいます。

本日も天候は良好

フェリーに乗り込み、いざ出発!

30分ほどの船旅を終えて宮島へ到着。残念ながら厳島神社の大鳥居は改修工事中でその全景を見ることは出来ませんでしたが、生徒たちは思いおもいに宮島を満喫していました。

改修工事中の大鳥居

厳島神社へ参拝

宮島を出発し、新幹線で姫路へ向かいます。

姫路城では、現地ガイドの方から説明を聞き、今日までの歴史の積み重ねに思いを馳せました。

自由行動時間では、多くの生徒が天守閣まで登り、束の間の城主気分を味わっていました。

姫路城の歴史を学ぶ

本日も検温・消毒を徹底し、体調を崩すことなく1日を終えることができました。

明日は最終日になります。最後まで気を緩めることなく、コース別研修に臨んでいきたいと思います。

30分ほどの船旅を終えて宮島へ到着。残念ながら厳島神社の大鳥居は改修工事中でその全景を見ることは出来ませんでしたが、生徒たちは思いおもいに宮島を満喫していました。

改修工事中の大鳥居

厳島神社へ参拝

宮島を出発し、新幹線で姫路へ向かいます。

姫路城では、現地ガイドの方から説明を聞き、今日までの歴史の積み重ねに思いを馳せました。

自由行動時間では、多くの生徒が天守閣まで登り、束の間の城主気分を味わっていました。

姫路城の歴史を学ぶ

本日も検温・消毒を徹底し、体調を崩すことなく1日を終えることができました。

明日は最終日になります。最後まで気を緩めることなく、コース別研修に臨んでいきたいと思います。