「農業と環境」の時間に学校林の植生調査を行いました。協力しながら樹木の直径や高さを調べました。

時期はずれですが、どんぐりを拾って苗木づくりにも挑戦しました。苗木になったら植樹活動で活用予定です。

樹高を測る 直径を測る

紙パックに水抜き穴をあける 落ち葉とどんぐりを詰める

日 時:令和5年2月1日(水) 場 所:見本園東側

該当生徒:2-2建築システム科(造園技術選択生徒)

実習風景① 実習風景②

《剪定のポイント》

・春の萌芽前に、横に広がる枝を同じ位置で切り戻す。

・ひこばえや幹の途中からでる小枝(胴吹き)を切り落とす。

【生徒の声】

・「剪定は習うより慣れろ」、時にはおもいっきりも必要だと思った!!

・樹木の特性を理解した上で、切除すべき枝を見極めて剪定することができた。

総合実習で門松作製の際に余った竹を割っていきました。適度な長さに切断し「菊割り」という道具を使って

割っていきます。大切なのは安全に作業を終えること。竹の性質を学びながら実習を行えました。

割り終えた竹は、チッパーにかけて思川桜圃場に散布予定です。

竹ひきのこで切断 菊割りで割ります 大量の竹を割りました

日 時:令和5年1月25日(水) 場 所:見本園東側

該当生徒:2-2建築システム科(造園技術選択生徒)

安全教育(脚立編) サルスベリ剪定実習

実習風景① 実習風景②

総合選択2(造園技術)生徒8名でサルスベリの剪定実習を行いました。寒い中、剪定作業お疲れさまでした。

【生徒の声】

スピードを上げて効率よく作業ができたらよかった。

脚立を正しく使用し、きれいな形に剪定することができた。

環境創生コース2年生にて先日圃場に定植をしたオモイガワザクラの管理を引き続き行いました。

植付けた年の剪定は側枝を一度すべて取り除き幹だけにします。

幹を支柱に結び付け、まっすぐに成長させるための誘引作業も行いました。

この苗木は3年後を目安に小山市へ提供される予定です。

日 時:令和5年1月24日(水) 場 所:水稲育苗ハウス3号室

該当生徒:2-1食料生産コース

整 地 ピン留め

仕上げ 完 成

防草シートを張りました。

【生徒の声】

平らに仕上げることができてよかった。

寸法通りにシートを張ることできた。

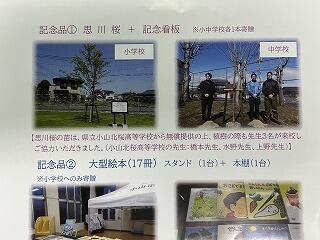

本日、食料環境科一期性が卒業を記念して思川桜を植樹をしました。植樹した思川桜のように立派に育ってください!!

日 時:令和5年1月20日(金) 場 所:水稲育苗ハウス3号室

該当生徒:2-1食料生産コース

張替え中① 張替え中②

完 成 振り返り

ビニールは、太陽光に含まれる紫外線の影響を受けたり、気温の変化により柔軟性を失ったり、構造を維持することが難しくなっていきます。耐用年数は約10年ということもあり、来年度の酒米品種愛国3号の増産に向けて育苗ハウス3号室の張替えを行いました。

【生徒の声】

張替えに悪戦苦闘しましたが、きれいに張れてよかった。

来年度の愛国3号の増産に向けての準備が進んでよかった。

思川桜の圃場で、思川桜の掘り取りを行いました。

協力して根鉢を崩さないように掘り出します。そして、丁寧に根巻きを行いました。

また、定植した苗木の周りに竹チップをまきました。順調に成長するといいですね。

作業中 作業中

竹チップ作業中 竹チップ作業中

本日5,6時間目に、農業科学習成果発表会を実施しました。

コロナウイルスやインフルエンザの流行もあり、今年度もリモート配信で行いました。

3年生の課題研究発表に加え、今年度からは1、2年生の学習活動発表も同時に行い、

緊張しながらも、すべての分野発表を行うことができました!

生徒の皆さん、お疲れさまでした!

今日、トマトのホルモン処理をしました。おいしいトマトになるように丁寧にホルモン処理をしました。

1月12日 環境創生コース2年生の実習においてオモイガワザクラの苗木を圃場へ定植しました。今年度は挿し木にて繁殖した3~5年生のポット苗87本を植え付けました。

1月13日 環境創生コース3年生の実習において2年生が植え付けた桜の苗木に敷きわらを行いました。門松作製時に出た選別後の不要なわらを使用しました。敷きわらによる防草効果や地温上昇での発育向上を狙っています。続けて昨年植え付けをした苗木の剪定作業を行いました。出荷規格に合わせるため不要な下枝の除去を行いました。

年明け最初の実習はトマトの準備です!苗が折れないようにテープナーで誘引しました。

本日のハウス内の温度は29度でした。とても暑かったです!

本日は3学期始業式。本校の樹木見本園に春の兆しが見られました。

蝋梅【ロウバイ】と寒紅梅【カンコウバイ】(梅【ウメ】の早咲きな品種)が咲き始めていました。

まだまだ寒風厳しい時季ですが少しずつ春に向かっていると感じられます。

新年の農場の様子です!

トマトハウス 果樹園ブドウ棚

草花温室(サイネリア) 松

を育てました!!来年の干支はウサギですね!!来年も良い年でありますように!!

本日、土壌医検定の勉強会を行いました!

本日は終業式。午後から特大門松の設置を正門前に行いました。

2年生はまず竹切りから。その後3年生が正面を決め3mに切り3本組みしました。

土台の中に竹を立て、松の枝の大きいものから順番に挿していきます。

紅白のハボタン、ナンテン、梅の枝を飾り、縄は七・五・三で縛りました。

※七五三は注連縄(しめなわ)の『しめ』とも読み、しめ縄と同じ意味合いで使用します。

この日は画像以外の生徒も多く参加し3時間かけ設置することができました。寒い風が吹く中お疲れさまでした。ここまで連日、授業、放課後と作製に携わり今年も小門松・特大門松を完成させることができました。お正月の風物詩に自らの手で携わることで日本の伝統文化に多く興味関心を示してほしいと思っています。

門松は始業式の1月10日(火)いっぱいまで設置の予定です。近くにお越しの際はぜひご覧ください。それでは皆様よいお正月をお迎えください。

先日、千葉商科大学で行われた「第8回全国高校生 環境スピーチコンテスト」に

食料環境科1年 佐川聖葵さんのスピーチが入賞しました。おめでとうございます。

<コンテストの詳細はこちら>https://www.cuc.ac.jp/news/2022/mstsps000002qu0q.html

本日は2学期最後の授業。11月から本格的に始まった門松作りもいよいよ大詰めになりました。

専門科目の授業で小門松仕上げの松挿し作業を行いました。1人1組を完成させます。

2年生は初めての門松作り。竹を立て、梅飾りを結び、松の枝を調整。

途中から3年生が合流し、先輩をお手本に取り組みました。

環境創生コース全員で作業を進め明日からの販売に向け準備は整いました。

今日は特に3年生の手際の良さや左右のバランスのとり方、仲間との共同作業など3年間の実習を通し身に付けてきた力を改めて感じる一日でした。

放課後は特大門松用の竹切りを行いました。3mの長さのため1本の竹で切れる回数には限りがあります。

太い竹を斜めに切り進む体力。切り口は傷を付けてはいけない、失敗はできないという緊張。

練習を重ねた結果の『笑い口』は生徒と同じくいい表情です。明日は正門設置!頑張ろう‼

本日は北桜スポーツフェスティバル2022が実施されましたが、放課後に環境創生コース造園専攻の3年生7名が特大門松の土台作りに取り組みました。

疲労困憊の中、2時間弱頑張ってくれました。残りは特大用の竹切りと正門前への設置です。

コース全員で団結し、完成に向けてラストスパート!

本日は3年生に引き続き環境創生コース2年生6名が小門松の竹組みを行いました。

切り口を左右対称にすることや竹のしなりをワイヤーで微調整することに悪戦苦闘!

3年生も放課後に自主参加してくれるようになりました。残り僅かの日数、2,3年生協力して頑張ろう‼

小サイズ門松の土台が完成し本日は斜めに切った竹をまとめ、土台に砂で固定させる作業を行いました。

土台に縄で梅の花をかたどった飾りも結びつけ、着々と完成に近づいています。

選んだ竹が左右対称になるようにワイヤーと縄で固定します。『いぼ結び』という縛り方です。

作製した土台に砂で固定しました。梅の飾りも『いぼ結び』で固定します。

残すのは肝心な松を挿す作業です。次の授業で完成できるかな⁉

本日は持久走大会でしたが放課後に疲れを見せず造園部門専攻の2年生5名が特大門松の土台作製と竹切り『笑い口』の練習を行いました。

一年生の『農業と環境』の授業できれいにしてもらったワラを使いました。

ノコギリを当てる節の位置や角度で切り口の形が変わってしまいます。『笑い口』同じ形になるよう練習に励みます。

特大門松は高さ3mの門松を本校正門前に設置する予定です。ドラム缶を半分に切った物を土台として使用します。

竹は切り口を節の部分で切る『笑う門には福来る 笑い口』で福を招く願い込めます。竹の太さによる微妙な切る位置や角度の調整技術を覚えるため練習を行い、来週の竹切り本番に備えます。

本日、トマトの定植をしました。来年の4月から収穫する予定です!今から楽しみですね!!

特大(3m)の門松を作るべく、使用するわらや竹を1年生が力を合わせて準備しました。

丁寧に、美しくをモットーに協力して作業することができました。

わらすきの様子 わらすきの様子

竹磨き 竹磨き

本日は2学年の環境創生コースで2m門松の土台作りを行いました。

昨日作製した3年生の物をお手本に作業を行いました。

『縄を巻くのは力が必要な作業だった。』『ハサミの角度に気を付けながら切り進めた。』

2年生も作製作業に慣れ、手際よく作業を進められています。

食料環境科2年生を対象に、キャリア形成支援事業を実施しました。

今回は下野市のこぐま生花店スタッフの方に来校いただき、

クリスマスをモチーフとしたフラワーアレンジメントを行いました。

全員がアレンジメント初挑戦でしたが、

それぞれの個性も出しながらきれいな作品を完成させることができました!

門松作製~2m用の土台作りに挑戦~

〈裾の部分を調整①〉 〈裾の部分を調整②〉

〈頭の部分を調整①〉 〈師匠、仕上げお願いします〉

門松作製~2m用の土台作りに挑戦~ 伝統芸能を守るため、男たちの修行はまだまだ続く!!!!

本日、小山市青少年クラブ交流会で「 鏡餅 」をつくりました。

もち米を蒸かして、餅つきから行いました。

4Hクラブのみなさん、ありがとうございました。

※ 4Hクラブとは

将来の日本の農業を支える20~30代前半の若い農業者が中心となって組織され、農業経営をしていくうえでの身近な課題の解決方法を検討したり、より良い技術を検討するためのプロジェクト活動を中心に、消費者や他クラブとの交流、地域ボランティア活動を行っているクラブです。

門松(小)の土台が形になってきました。わら縄を巻き、余分な長さをカットして…

巻き直しができない場面です。門松の形がだんだん見えてきましたね。

わら縄を巻いていく… 余分なわらをカットする…

作製した土台がずらり… タケも磨きます…

今日は真冬並みの寒さといわれる日でしたが、環境創生コースでは前回に引き続き「竹磨き」

孟宗竹も真竹も汚れを落として門松に…。よいお年を迎えていただけるようにと、磨く手に

力が入ります。

磨く磨く… 磨かれたタケ 運ぶぞ~

年末の風物詩「門松作り」が本格的に始まりました。

もみがらを使った竹磨きを行いました。汚れた部分を丁寧に手作業で落としていきます。

また、門松の土台を2・3年生で作っていきます。わらの厚さを均等に広げる作業は難しいですが

生徒たちは集中して取り組んでいました。

竹磨き わらを並べる

わらの高さを揃える 土台の缶にわらを巻き付ける

今の時期は暦だと「小雪」。校内の樹木は紅葉や黄葉が見ごろです。

モミジやカツラ、ニシキギなどの葉色の美しさについて観察しました。

また、赤い実をつけるクロガネモチやナンテンなどをスケッチしました。

季節によって表情が変わる様子を学ぶことができました。

小山北桜高校の野菜は市内の小中学生の給食の材料として出荷しています!この写真はネギの出荷の準備です!!

小中学生の皆さん、おいしく召し上がってください!!

トマトの鉢上げをしました。来年度にはおいしいトマトを実らせてください!!

「就農意欲を喚起する講話」として藍農家 松由様をお迎えし、藍染体験や藍栽培について講話をしていただきました。

藍栽培のきっかけや現状、農業の大変さや面白さについて教えていただきました。また、藍栽培を試行錯誤しながら

取り組まれていることをお聞きしました。生徒からは、藍栽培の大変さや素晴らしさを講話と藍染体験から学ぶことが

できた様子でした。貴重な経験と学びをさせて頂きありがとうございました。

藍染体験 作品とともに

松由様の講話 集合写真

北桜祭に向けて造園班で昇降口正面の北桜祭マルシェの装飾を行いました。

野菜や果樹、草花、造園を融合させた装飾を完成することができました。

矢印を取り付ける 完成しました

当日は、薪や木炭、炭飾り、スウェーデントーチなどを販売できました。

ありがとうございました。

造園班集合 販売しました

ネギの成長の写真です。

6月 7月

9月 10月

北桜祭りで販売しますので、是非お買い求めください!

2年生は、中庭で竹垣を作製しました。シュロ縄が緩まないように、丁寧に結びます。

北桜祭に向けて看板製作に取り組んでいます。完成が楽しみですね。

今日、タマネギの定植をしました!収穫は来年の6月です!

食料環境科環境創生コース 草花部門です。

北桜祭での販売にむけて大切に管理しています。

シクラメンの花が上がり始めました。 秋もの花壇苗がきれいに咲いています。

なお、一般の方向けに 北桜祭とは別の日に

「お花の販売会」を実施いたします。

開催日時等 詳細につきましては

学校HP上でお知らせいたしますので

今しばらくお持ちください。

今日、サトイモの収穫をしました。

造園部門の生徒たちで炭飾りを製作中です。消臭や除湿効果がある炭飾り。

インテリアとしてもおすすめです。北桜祭に向けて着々と準備ができています。

丁寧に作業をして… 力作揃い…!!

いぼ結び中 薪も販売予定

2学期から栽培に取り組んできたダイコンを収穫しました。

形が変わっているものや、虫に食べられてしまっているものもありました。

生徒たちは丁寧にダイコンを収穫できました。また、ハクサイやブロッコリーの除草作業も

しました。順調に成長していましたね。

また、本校水田の稲わらのわらすきを行いました。汚れた部分を取り除いたわらを

門松製作で使用します。こちらも1本ずつ丁寧に作業していました。

ダイコンを収穫中 獲れました!

わらすきをしています みんなで取り組みました

3年生が施工している庭園が、段々と形になってきました。石材の位置や向きを確認しながら取り組みました。

味覚と視覚で楽しめるブルーベリーを植栽しました。

校内で発生した剪定枝や間伐材の製品も、試行錯誤しながら順調に進んでいます。

ケヤキやアカマツ、センダンを薪として学校祭に出す予定です。キャンプ用の薪にいかがでしょうか。

2年生は水準測量の実習を行いました。正確に精度を高めることを重点に取り組むことができました。

石材の位置を確認して… ブルーベリーを植える

お香の燃焼実験 薪を束ねます

測量実習中 読み間違えないように…

秋の香りの代表種キンモクセイを始め、赤い実をつけるハナミズキ、ウメモドキ、ピラカンサ。

本校で植樹の苗木として栽培しているクヌギやコナラ…。本校の周辺には多くの樹木が実をつけ

花を咲かせ…。生徒たちが一番楽しんだ樹木は「ザクロ」酸っぱいけど秋の味覚を感じさせます。

来年度のトマトの準備を始めました!この写真はカニ殻を播いています。

今年行われる北桜祭に向けて食料環境科の2年生が準備を始めました。

テーマは「 フードロス 」について学習発表をする予定です。

3年生は、石材や植物材料を使用して庭園を施工している途中です。

今回は、石材とブルーベリーの苗木を使用しました。少しずつ形になっています。

また、造園部門で燻製チップの製品を開発中です。

今回は、ラベルを貼ってみました。

咲きました!!

狂い咲きですね!!

校内の管理作業で発生した間伐材を利用して、薪やチップを

生産しています。今、燻製に使われるスモークウッドを開発中です。

配合や燃焼時間を調べています。

校内にある見本庭園周辺で、石材や植物材料を使用した庭園づくりに取り組んでいます。

少しずつ形になってきました。完成が楽しみですね。

また、思川桜圃場で刈り払い作業を行いました。

小山北桜高食料環境科では

栃木農高・下都賀農業振興事務所と連携して

かつて県内で栽培されていた水稲品種:愛国3号を

酒造好適米として復活させるプロジェクトに取り組んでいます。

9月21日(水)

前日までの台風14号による大雨の影響が残る中

愛国3号の稲刈を行いました。

来年の「種もみ」となる愛国3号の収穫です。

食料環境科食料生産コースの2年生が

5月に水田ほ場の一角に120本植付けた苗の

栽培管理・生育調査をすすめてきました。

1本植えした苗も分けつし、数十本に。

今年の収量目標500gは達成できそうです。

収穫までたどり着くことができて、ひと安心。

今後は、乾燥・調整、収量調査等を行います。

まだまだ、挑戦は続きます。

「農業と環境」の実習で、ブロッコリー定植とダイコンの間引きを実施しました。

前回の定植で学んだことを生かして、生徒たちは丁寧に作業を行うことができました。

また、播種したダイコンが大きくなり間引きをすることにしました。

小さいですが、間引きした際にダイコンの姿を見て驚く様子も見られました。

収穫まで楽しみですね。

スズメバチの襲来です!!

金網を設置しました!!

「農業と環境」の授業で、ハクサイの定植を行いました。

初めてハクサイの苗を扱う生徒が多かったですが、丁寧に植えることができました。

また、巨大なカボチャを10個収穫しました。数人がかりで運び、ボンドで防腐処理をしました。

カボチャは、学校祭の展示で活用したいと思います。

9月15日(木)採蜜をしました!!

1.7ℓ蜜が採れました!!

蜜蝋も精製してみました!

蜜蝋を使って何を作るか考えるのが楽しみです!!

2年生は、校内のタケやササを観察しました。竹垣や庭園の制作に欠かせないタケやササを見分けれるように学習しました。

水準測量の実習では、前回の実習で見つかった反省点を生かして取り組むことができました。

3年生は、枕木や石材を組み合わせた庭園を作成中。水糸を張って少しずつ作業を進めています。

また、校内で発生した間伐材を活用してチップをつくりました。ふるい分けをして、ウッドチップを使った製品を

検討中です。

地ならし・除草 施工中

薪を粉砕してチップへ ふるいを使って大きさ別に分ける

タケの観察 測量実習中

コシヒカリの稲刈りはじまりました。

生徒もコンバインを操作し、実習をしました。

ハクサイの定植をしました。風に飛ばされないようにマルチから張りました!

2学期に入ってから測量の実習で、測定器械の1つレベルをつかって高低差を求める

実習を行っています。正しく操作することは測量を行うために必要なことの1つです。

集中して実習に取り組むことができました。

9月6日(火)小山北桜高校で栃木県学校農業クラブ連盟第2回役員会がありました。他校の農業クラブ役員と交流を深めるために農場見学クイズツアーをしました。役員の皆さんに小山北桜高校の説明とクイズが出せてとても楽しかったです。参加してくれた役員さんありがとうございました。

栃木県立小山北桜高等学校 農業クラブ会長 星野一

2学期に入り、校内の樹木の様子が少しずつ変化しています。

今回は、サルスベリ、ムクゲ、ヤマボウシを中心に観察しました。

サルスベリは、漢字で「百日紅」と書く通り長い期間花を楽しむことができます。

ヤマボウシは、甘い果実をつけています。これからの時期、段々と校内の樹木は

赤い実をつける様子が見られるようになります。探してみてください。

1年「農業と環境」の授業でダイコンの種をまきました。

説明を聞いてから丁寧に作業を進めました。成長が楽しみですね。

2学期はダイコン、ハクサイ、ブロッコリーを栽培していきます。

ブドウ(藤稔)の収穫が始まりました。とても美味しいです!

梨(幸水)の収穫が始まりました!

暑いですね!ハチたちも巣箱の前で巣箱の温度を下げています。巣箱の前にいるハチを「扇風部隊」と言います。

ユウガオが大きな実をつけてきました。雑草もどんどん成長しています。

クラス対抗巨大カボチャコンテストも順調です。カボチャがつるを伸ばして

花を咲かせています。

大きな実をつけたユウガオ

つるを伸ばし花を咲かせるアトランティックジャイアント(カボチャ)