文字

背景

行間

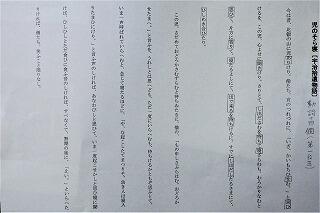

校長室便り

校長室便り

【高2】国際理解英語弁論大会、努力賞!

6月4日(金)に開催された「第41回栃木県高等学校国際理解英語弁論大会」で、高校2年2組の土屋吏輝君が努力賞を受賞しました。おめでとうございます。

今年度の大会は、新型コロナの影響で、通常のコンテスト形式ではなく、ビデオで録画したもので審査が行われました。努力賞は、最優秀賞などに続く上位の賞です。

土屋君のスピーチのタイトルは、「What we can do to understand about sexual minority 私たちはセクシャルマイノリティに対して何ができるか?」です。

このテーマに対して、土屋君は2つの主張を行いました。

1「教育現場を変える」

→例えば、アメリカではLGBTを歴史の一つとして扱っていたり、フランスでは同性婚についての授業を行っています。日本でも小学生くらいからLGBTについて触れる機会が必要ではないか。子供が大きくなったとき、自分が受けた教育を、自分の子供にも伝えることが出来るので、長い時間をかけて、ゆっくり変えるためには、教育現場を変えることが必要である。

2「報道の在り方を変える」

→日本でのセクシャルマイノリティに関する報道は、例えば、セクシャルマイノリティに関する発言を問題視するような取り上げ方が多く、セクシャルマイノリティでつらい思いをしていることが報道されることが少ない。現状では、はれ物に触るような報道が多く、セクシャルマイノリティを多様性の一つとして、肯定的に自信を持って伝えていない。報道の持つ影響力は大きく、国民の意識を変える力がある。そうした報道のあり方を変えることが必要である。

土屋君の実際のスピーチを聞くことが出来ます!(素晴らしいスピーチです)

土屋君のスピーチ

土屋君は、群馬県の板倉中学の出身で、中2の時に、邑楽郡の英語スピーチコンテストに応募したものの学校代表になれなかった悔しい思い出があったそうです。中3の時に、本校の「一日体験入学」に参加し、英語ディベートが盛んなことを知り、これだと思って、佐高に入学し、すぐに英語ディベート班に入りました。今回、朝のSHRでこの弁論大会のことを知り、参加を申し出たそうです。佐高の英語ディベートで身に付けた力を「国際理解英語弁論大会」でいかんなく発揮してくれました。

【中3】シンカゼミ特別講演会

6月8日(火)6,7限目、中学3年生を対象とした「シンカゼミ特別講演会」を開催しました。

本日は、3名の方に、講師として来ていただきました。

株式会社 佐野観光農園 ジェラート製造責任者 中村哲也様

足利市国際交流協会 宮崎桂子様

さのまちづくり株式会社 地域おこし協力隊 江田睦美様

【高3】ハイスクールフォトアワード2021入賞!

先週末、「ハイスクールフォトアワード2021」の結果発表があり、高校3年4組の平渡和己君が、奨励賞を受賞しました。おめでとうございます。

平渡君が「奨励賞」を受賞した作品(作品名「軌跡」モノクロ4枚組)

平渡君が「奨励賞」を受賞した作品(作品名「軌跡」モノクロ4枚組)

ハイスクールフォトアワードは、高校生の写真表現力と技術力の向上のため、2014年から、全国の高校生を対象として作品を募集しています。ゲスト審査員として、写真評論家の飯沢耕太郎氏、大阪中之島美術館館長など、著名な専門家が加わり、厳正なる審査が行われている権威あるコンテストです。今年度は、全国65の高等学校から366作品のエントリーがあり、平渡君はその中から「奨励賞」に選出されました。

ハイスクールフォトアワード2021結果発表

平渡君は、美術部に所属しており、普段は絵を描いていますが、中学生の頃から、地理や地球科学に興味を持ち、いろいろな場所で写真を撮るのが趣味でもありました。

今回の「軌跡」という作品は、平渡君が絵を描いている姿を時系列で4枚の組み写真で表現しました。

1枚目(上の左側)は、絵を描いている自分の姿、2枚目(上の右側)は、画面左側の鏡に、絵を描いている自分の姿が左右逆に映っています。

3枚目(上の左側)は、絵を描いている自分の姿が、グラス越しにぼやけて遠目から見ています。4枚目(上の右側)は、絵が完成した時の自分の姿を1枚目と同じ構図から見ています。。

こうして、絵と向かい合い、苦戦している様子を、鏡やグラスなどのフィルターを通して、様々な角度から客観視しています。そして、苦労しながらも継続することで、作品を完成させることができた自らの「軌跡」を表現することで、「継続することが力になる」ということを伝えたかったそうです。

平渡君の写真コンテストへの挑戦は、今回が初めてで、一度はチャレンジしてみたい、と思っていたそうです。もちろん入賞を狙っていたわけではなく、たまたま結果を見たら、自分の名前が載っていて驚いたそうです。

平渡君の好きなこと、やりたいことを「写真」という形でチャレンジし、見事に表現できたことは、本当に素晴らしいと思います。今後も、ぜひ、やりたいことに向かってチャレンジしてください。

【中学】第42回少年少女囲碁大会栃木大会

6月5日(土)に「第42回少年少女囲碁大会栃木大会」が開催され、中学3年1組の長崎航輝君が、見事優勝しました。8月に東京で行われる全国大会への出場を決めました。おめでとうございます。

長崎君にも昼休み、校長室でお話を聞かせてもらいました。

Q1:いつ頃から、始めましたか?

→「小学4年生の時からです。小学校で、足利の碁会所「あすなろ会」からの案内のチラシを見て、行ってみたいと思いました。それ以来、ずっと続けています。」

Q2:囲碁の魅力は何ですか?

→「子どもからお年寄りまで、性別にも関係なく、誰でもできるところが魅力です。ルールを知らない人から見れば、ただ石を並べているだけですが、知っている人から見ると、ドキドキする場面もあるし、ドラマがあります。そういうところが魅力です。」

Q3:普段はどんな練習をしていますか?

→「最近は、囲碁の本を読んだり、詰碁(つめご)を毎日やっています。また、アプリでオンライン対局も、よくやっています。一日数分から1~2時間はやっています。」

Q4:附属中の囲碁将棋部には入ってるんですか?

→「囲碁将棋部には、囲碁をやる人が自分以外でいないので、最近は将棋を教わっています」

Q5:今後の目標は?

→「8月に東京の日本棋院(東京本院)で、全国大会が開催される予定です。そこで、まず1勝したいです。」

→「8月に東京の日本棋院(東京本院)で、全国大会が開催される予定です。そこで、まず1勝したいです。」

【中学】栃木県中学校春季体操競技大会

6月6日(日)宇都宮市の作新学院総合体育館で、「栃木県中学校春季体操競技大会」が開催され、中学1年2組の本間彩愛さんが、参加32名中、個人総合4位に入賞しました。おめでとうございます。

昼休みに、校長室でお話を聞かせてもらいました。

Q1:体操はいつから始めたのですか?

→「幼稚園の年長から始めました。もともと、倒立や側転が大好きだったので、家の近くの体操教室で習ってみようか、という感じで始めました。そして、小学2年生の頃から、本格的に体操競技(4種目:ゆか、平均台、跳馬、段違い平行棒)に取り組みました。」

Q2:4種目の中では、何が得意ですか?

→「ゆか、が一番得意です。この種目だけ、音楽に合わせて競技するところが楽しいからです。今回も、ゆかが一番良かったです。」

Q3:今回の大会での「でき」はどうでしたか?

→「いつもの練習ではしないような失敗もありましたが、全体としては良かった、と思います。」

Q4:これまでに大会に出たことはありますか?

→「小学5年生と6年生の時に、under12の県予選で、それぞれ3位と2位になり、全国大会に出場しました。また、全国小学生大会にも5年生の時に出場しました。6年生の時はコロナで中止になってしまいました。」

Q5:今後の目標は何ですか?

→「夏の県大会で6位までに入賞すると、関東大会に出場することが出来ます。個人総合で3位以内で通過し、県の代表として恥ずかしくない競技をしたいです。」

*本間さんは中学1年生ですが、2,3年生に混じって、上位の成績を収めるなど大活躍でした。次の夏の大会でも、ぜひ実力を発揮してください。応援しています。

【中学】県大会での活躍(速報)

現在、分かっている範囲の速報をお伝えします。

<囲碁>→中学3年1組の長崎航輝君が、県大会で優勝しました。(6月5日)

<体操>→中学1年2組の本間彩愛さんが、上級生に混じり1年生ながら、県大会で個人総合第4位と大活躍しました。(6月6日)

*詳しい情報は、月曜日に本人からも話を聞いて、お知らせします。

<囲碁>→中学3年1組の長崎航輝君が、県大会で優勝しました。(6月5日)

<体操>→中学1年2組の本間彩愛さんが、上級生に混じり1年生ながら、県大会で個人総合第4位と大活躍しました。(6月6日)

*詳しい情報は、月曜日に本人からも話を聞いて、お知らせします。

【高校】関東高等学校ボート大会の速報③

6月6日(日)、神奈川県の相模湖漕艇場で、関東高等学校ボート大会の最終日(準決勝・決勝)が行われました。その結果、女子クオドルプルが準決勝を勝ち上がり、決勝で4位に入賞しました。おめでとうございます。関東高等学校ボート大会での入賞は、創部以来初の快挙だそうです。

ボート部が、今年度も、また一つ大きな成果を上げました。

これを弾みにインターハイでも頑張ってきてください。

部員大集合!(戸田先生がやけに強そうですね。)

これから、バスで佐野駅まで帰ってくる予定です。

無事、佐野駅前に到着しました。(17:00)

お疲れさまでした。

部長の船渡川さんから、今大会の総括が届きましたので紹介します。

「女子クオドルプルは、予選、準決、決勝と徐々に良い漕ぎができました。試合後のミーティングを大切にし、艇の雰囲気を良くしたおかげだと思います。ベストな漕ぎができましたが、まだ上には上がいるので、これからも練習を頑張ります。また、今大会は悔しい結果になったクルーが多かったので、その悔しさをバネに部員一丸となって練習に励みます。多くの方のサポート・応援のおかげで頑張ることが出来ました。サポート・応援ありがとうございました。」

【高校】関東高等学校ボート大会の速報②

6月6日(日)、朝6時半、JR佐野駅前から、佐野高と佐野東高のボート部、顧問合わせて、約30名が神奈川県の相模湖漕艇場に向けて出発しました。今日は、準決勝、そして決勝と続きます。これまで、関東高等学校ボート大会で決勝に進出したことはない、とのことですので、頑張ってほしいです。

【高校】関東高等学校ボート大会の速報①

6月5日(土)、神奈川県の相模湖漕艇場で、「令和3年度関東高等学校ボート大会」の1日目が行われました。今日は予選が行われ、「女子ダブルスカル」と「女子クオドルプル」が予選を通過し、明日の準決勝に進出しました。コロナ対策ということで、4日(練習日)から6日までの3日間は現地で宿泊せずに、毎日バスで往復しています。明日は、朝6時半に出発です。

女子クオドルプル

女子クオドルプル

【中学】県中学校春季体育大会サッカー大会の結果

6月5日(土)、那須塩原市の青木サッカー場で、県大会の2回戦が行われました。

昨日の暴風雨とは打って変わって快晴でした。2回戦の相手は、下都賀地区代表の藤岡一中でした。県の強化選手を擁する強豪チームでしたが、佐野日大中等と佐付中の合同チームは全くひるまず互角に戦いました。0-1で惜敗しましたが、素晴らしい試合に感動しました。

昨日の暴風雨とは打って変わって快晴でした。2回戦の相手は、下都賀地区代表の藤岡一中でした。県の強化選手を擁する強豪チームでしたが、佐野日大中等と佐付中の合同チームは全くひるまず互角に戦いました。0-1で惜敗しましたが、素晴らしい試合に感動しました。

この試合に勝てば、ベスト8(安足では初)ということで、気合十分で試合に臨みました。

試合前のウォーミングアップ!

いよいよ試合が始まります。

試合は全くの互角です。

キーパーの山﨑君が良セーブを連発し、相手の攻撃をよく凌いでいます。

前半が終わり、0-0。強豪相手によく戦っています。

後半もよく体が動いています。しかし、後半の給水1分前くらいで攻め込まれ、1点取られました。

1点取られた後、チームの本気度が最高潮に達し、完全に一つのチームとなって戦っていました。絶対に勝とうという気持ちが伝わってきました。

もう一歩のところまで行きましたが、わずかにボールはゴールを外れました。

最後まであきらめないで攻め続けました。

試合は終わりました。本当に素晴らしい試合でした。

ここで得たものは、勝ち負けに関わらず大きかったと思います。

よく頑張りました。こんな試合ができることに感動しました。

生徒たちは、負けた悔しさをバネに、夏の大会に向けて頑張ることを誓っていました。

応援しています。

【高校】教育実習2週目終了!

6月4日(金)、教育実習2週目が終わりました。実習期間が2週間である山中君、立野さん、須黒君は、今日が最終日でした。放課後、校長室に挨拶に来てくれました。

山中君は6月3日(木)、立野さんと須黒君は6月4日(金)に研究授業を行いました。

<山中君>生物「ブロッコリーからDNAを抽出」

<立野さん>生物「酵素カタラーゼの実験」

<須黒君>数学「円と直線」

3名とも、事前の教材研究、予備実験などをきちんとやっており、研究授業もスムーズに進んでいました。とても素晴らしい内容であり、教員としての適性も十分にあると思いました。教員として、教壇に立つ日がくることを願っています。

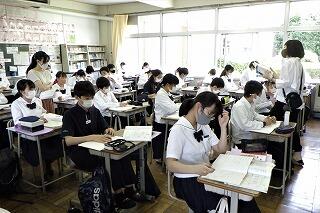

【高2】領域別探究学習(まちづくり・教育)特別講話

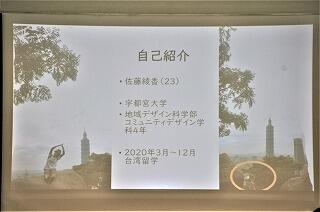

6月4日(金)14:50~15:50(7限目+清掃の時間)、高校2年生の領域別探究学習の一環として、「まちづくり・教育」領域の特別講師として、宇都宮大学地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科4年生の佐藤綾香さん、そして、指導教官である石井大一朗准教授をお招きし、お話をお聞きしました。

英語演習室には、30名以上の希望者が集まり、かなりの熱気を感じました。

本日の講師の佐藤さんは、お隣の茨城県のご出身でAO入試で宇都宮大学に入学されたそうです。しかし、特段変わった経歴があるというわけではなく、ごく普通の学生として入学されました。

そして、文科省の「トビタテ留学Japan」に採用され、2020年の3月から12月まで台湾で留学しました。そのころ、日本では臨時休校が始まった頃でしたが、ぎりぎりのタイミングで台湾に渡ることが出来たそうです。

今回、佐藤さんが伝えたいことは、

1.日本と台湾の発想の違い

2.国際比較をすることのおもしろさでした。

台湾留学で学んだことを

「海外を知って常識を越える」~まちづくりの視点から~

というタイトルで、お話してくださいました。

まず、「なぜ、留学への挑戦を決意したのか」について話してくれました。

佐藤さんは、大学2,3年次に大学での授業の学びから、宇都宮の「コミュニティFM宮ラジ」で、地域のセーフティネットを発信し、子どもの貧困問題に関心が高まったそうです。子ども食堂や学習支援の機能を持つ団体は増えているが、それだけでは不十分なのでは? と考えるようになり、海外での事情を知るため、留学への挑戦を決意したそうです。

また、台湾は1999年の台湾大地震を機に、ボランティア活動が活発化し、2000年から住民主体のまちづくりが加速しました。2019年には、台湾版地方創生が開始され、地域独自の文化・歴史をベースとしたまちづくりを開始しました。

このように、「まちづくり」について学ぶなら、台湾が「ホット・スポット」だったのかもしれません。

ここまでで、今日の参加者全員でペアワークを行いました。「自分の中での留学に対するイメージ」について5分間、シェアし合いました。

続いて本題です。佐藤さんが台湾で体験した「まちづくりに関わる事例」を紹介していただきました。

事例1:インターン先

事例2:子どもの貧困支援を通した地域創生

事例3:街の中が劇場

事例4:原住民の村UIターン続出

事例5:生き残った建物や土地

事例6:廃線跡は平日も賑わう観光スポット

そして、そこから学んだキーワードが示されました。

事例1:子どもの貧困支援:循環/NPO・企業・SDGsとの一体性

事例2:地域創生:生きる力を身に付ける支援・人との関りを増やすこと

事例3:街の中が劇場:地域資源の新たな生かし方

事例4:原住民の村:その土地ならではの教育を追求することの有効性

事例5:アートで街を守る:守る手段はアートからの観光

事例6:廃線跡が観光地:規制が生み出す効果

日本では常識として諦めていたことが、海外では乗り越えてその先を描いていたりすることがあり、そのことで、自分の中にある常識に気づいたり、新たなものさしができたりすることが、国際比較のおもしろさである、というお話に、皆納得していました。

最後に、質問コーナーがありました。

ここで、予定の15:50になりましたので、いったん終了しました。

しかし、実はここからが本番でした。

この後、SGクラブ(佐野グローカルクラブ)のメンバー(高1も多数)が会場に加わり、大質疑応答大会となりました。宇都宮大学の石井准教授もその議論に加わり、約1時間にわたって、様々な議論が巻き起こっていたようです。

この第2部には、私は参加できなかったので、後から話を聞かせてもらいました。

非常に有意義な時間となっていたようです。第2部終了後、講師の佐藤さんと石井准教授、そして、SGクラブの部長(2年2組の山﨑紗加さん)、副部長(2年1組の岸 愛梨さん)が、校長室に立ち寄ってくださり、また、新たな議論が巻き起こりました。石井准教授は、「佐野高校の生徒は、質問や議論が好きですねえ。こういうのは他ではないですよ」と感心していました。

今日の佐藤さんのお話は、国際比較をすることで、自分の中にある常識という壁があることに気づき、それによって、常識を乗り越えていくことができるようになる、ということでした。

実は私も、佐高生が自分の言葉で話せるようになってきたのは、様々な探究学習を行うことなどを通して、自分の中の常識に気づくようになり、それを乗り越えてみようとチャレンジをする生徒が増えてきたのではないか、と考えていました。そのことを石井准教授に伝えると、その通りなんですよ。世の中を変えていくのは高校生なんですよ。と激励してくださいました。

お二人には、14時半から17時半まで、3時間も佐高生たちに付き合ってくださいました。本当にありがとうございました。

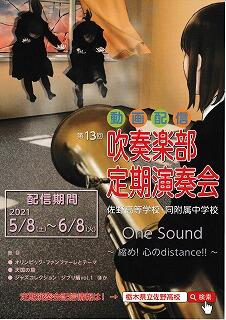

【中高】吹奏楽部の動画配信まもなく終了します!

5月3日に行われた第13回吹奏楽部定期演奏会の動画配信、6月8日(火)で終了します。3部構成となっていますが、これまでに、合計2700回近く再生されています。これは、想定をはるかに上回る再生数です。ご視聴ありがとうございました!

第13回定期演奏会

下野新聞掲載記事

第13回定期演奏会

下野新聞掲載記事

【中学】栃木県中学校春季体育大会サッカー大会で歴史的勝利!

6月4日(金)那須塩原市の青木サッカー場で、暴風雨の中1回戦が行われ(9時開始)、「佐野日大中等・佐高附属中の合同チーム」が、若草中(大田原市)に4対1で勝利しました。おめでとうございます!

今日の試合は、暴風雨という最悪のコンディションでしたが、最高の試合を見せてくれました。

前半終了時で、3対0です。

2年生の佐藤太亮君が1点目、3年生の穴原健成君が2点目をゴールしました。

後半、1点を返されましたが、終了間際に、佐藤太亮君がだめ押しの4点目を入れ、試合を決めました。

大雨のため、ボールが転がらなかったり、スリップしたりと悪戦苦闘しましたが、シンプルなプレーに徹する、という作戦通り、快勝することができました。初の県大会での歴史的な1勝を収め、なんとベスト16になりました。

明日も同じ会場で2回戦、さらに勝ち進めば、準々決勝が行われる予定です。

明日も頑張ってきてください! (応援に行きます)

【中高】旭城大運動会の総合成績発表

6月3日(水)昼休み、昨日行われた旭城大運動会の実行委員長(高3の鯉沼君)から、総合成績の発表がありました。

結果は、優勝(赤組)、準優勝(黄色組)、3位(青組)でした。

これは、中高単独の順位と同じでした。

鯉沼君は、「皆さんのおかげで、やってよかったと思える「旭城大運動会」が開催できました。改めて、感謝いたします。また、個人的にも、周りの支えがあってこそ、ここまでやってこれました。みんなの前に立った時も、不思議に落ち着いて話すことが出来ました。」といろいろな方への感謝を口にしていました。大変お疲れさまでした。

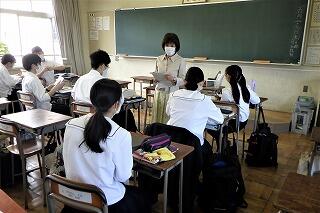

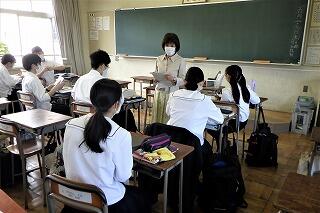

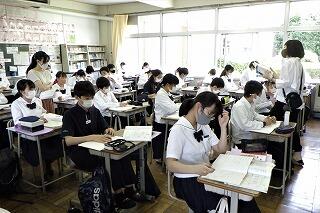

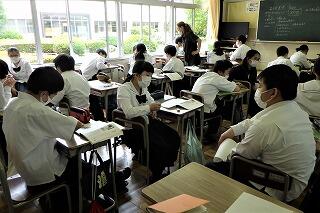

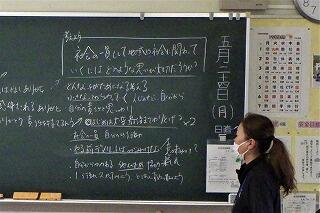

【中3】英語の授業見学(栗原先生)

6月3日(木)3限目、中学3年2組の「英語」の授業(栗原先生、ALT)を見学しました。単元は「平和記念公園にて」です。広島の平和記念公園で、2000年からボランティアをしている西村さんと修学旅行生とのやりとりです。

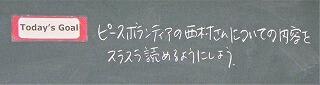

黒板には、今日のGoalが示されています。

「スラスラ読める」と言うのは、単に表面的に文章が読めるのでなく、文章の内容をしっかり理解した上で、どんな読み方をすれば、それが伝わるか、を考えて読むことを目標としているそうです。

そのため、授業では、まず、この単元に出てくる重要な単語を含んだ文を読む練習をします。

隣の生徒同士でペアになり、重要な語句が空欄になっている文章を読めるようにしました。

次は、ALTのデリアン先生から教科書の本文に関する質問をしてもらい、それに対して、生徒が答えます。内容を理解していれば答えられる質問です。

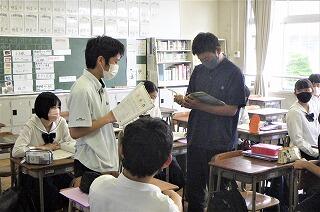

続いて、教科書の説明文+ボランティアの西村さんの質問までを読む生徒と、質問に答える生徒に役割を分け、ペアで練習し合います。

ペアでの練習が終わると、席が一つずれ、別のペアとの練習を繰り返します。

デリアン先生から指名を受けたペアが、代表で読んでくれました。どんな読み方をすると伝わるか、アドバイスをもらっていました。

うまく読めたようです。周りから拍手をもらっていました。

なるほど、今日の授業のGoal である「スラスラ読める」とはこういうことだったのですね。

最後に、栗原先生から、今日のまとめとして、日本語の質問文が示され、それを英語にして自分で答える、という課題が出されました。生徒は集中して鉛筆を動かしていました。

【中高】旭城大運動会点描(午後:高校生)

6月2日(水)13時から、「旭城大運動会」の高校生の競技が始まりました。

スタンバイOKです。

まずは「自校体操」から始まります。

競技は、基本的には、中学生と同じ種目です。

「天国と地獄」「小玉転がし」「玉入れ」「リレー」です。

天国と地獄(高校生)

小玉はこび(高校生)

リレー(高校生)

リレーでは、教育実習生のチームが参加しました。

教育実習生のチームは、周回遅れとなりましたが、アンカーの小竹君の走りには全員が魅了されました。

小竹君アンカー

大成功の裡に閉会しました。

団ごとに写真撮影が行われています。

今回は、中学生と高校生が、一緒に競技することはできませんでしたが、中高の実行委員や生徒会、協力してくれた部活動の部員や女子体育係、応援団、有志らの力によって、生徒たちだけで運営し、中高一貫による「旭城大運動会」を大成功させることが出来ました。

準備や運営に当たった皆さん、本当によく頑張ってくれました。コロナ禍の中で、これだけのことを成し遂げた、皆さんのチャレンジ精神を称えます。お疲れさまでした。

【中高】旭城大運動会点描(午前中:中学生)

6月2日(水)、2年ぶりとなる「旭城大運動会」が開催されました。

午前中は、中学生の競技が行われました。

中高の実行委員・生徒会・協力してくれた部活動の部員・女子体育係、応援団、有志などによって、運営されました。先生方の手は借りずに、生徒たちで行われました。

午前中は、中学生の競技が行われました。

中高の実行委員・生徒会・協力してくれた部活動の部員・女子体育係、応援団、有志などによって、運営されました。先生方の手は借りずに、生徒たちで行われました。

旭城大運動会実行委員長の鯉沼君(高校3年2組)の話の後、「自校体操」が行われました。

中学生の競技の最初は「天国と地獄」です。

生徒は、スタートの合図で、左右どちらかの方(右側が赤、左側が白)を選んで駆け出します。50mくらい走ったところで、3人の先生方が、一斉に、紅白のどちらかの旗を上げます。多数決で多い方の色が決まると、生徒の走る方向が決まります。上の写真だと、赤が多いので、生徒は赤の方に走らなければなりません。最初から、赤の方向(右側)へ走っていた生徒にとっては、「天国」ですが、反対の白の方向へ走っていた生徒にとっては「地獄」です。方向転換して赤の方向へ走ってゴールしなければなりません。これが「天国と地獄」のルールです。

「天国と地獄」のゴール地点。

https://youtu.be/A8wAHuqL03Y

次の競技は、「小玉転がし」です。人が密着しないように考え出された種目です。

なかなか難しそうです。

https://youtu.be/tEfL7TVFccQ

そして、3種目目は運動会の定番「玉入れ」です。ここでは、参加する人数を制限して実施しました。

https://youtu.be/C5LPENEeT8k

黄色組

赤組

青組

この後は、中1、中2、中3と、学年ごとに、クラス全員による「リレー」が行われました。(ここは省略します)

これで競技は終了です。中学生全員が整列し、中学実行委員長の話がありました。

https://youtu.be/PtAy_gLaVP8

最後に、高校の実行委員長から順位の発表がありました。

高校実行委員長による順位発表

各団ごとに写真撮影が行われました。

これで、午前中の中学生の部は終了です。

得点係を担当した「高校生徒会」の面々です。お疲れさまでした。完璧な仕事でした。

放送の担当(高校生の有志)です。運動会を大いに盛り上げてくれました。

中学生は、昼食後、放課となります。

一方、高校生は12:30に登校し、13時から競技が始まります。

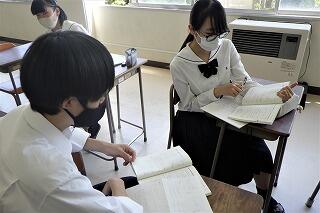

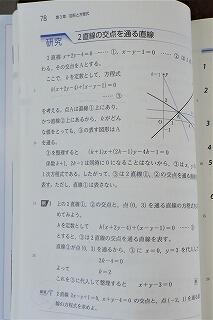

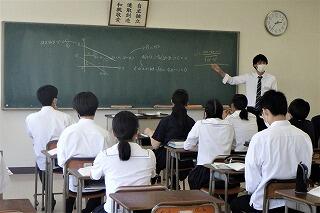

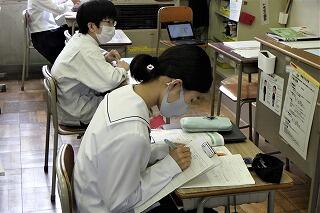

【高2】数学ⅡBの授業見学(戸田先生)

6月1日(火)6限目、高校2年3,4組の「数学ⅡB」の授業(戸田先生)を見学しました。2年3,4組(理系)を均等に3分割したクラスです。戸田先生の指導の下、教育実習生が授業をしています。

今日の単元は、第3章図形と方程式から、「点と直線の距離」及び「2直線の交点を通る直線」です。

今日の単元は、第3章図形と方程式から、「点と直線の距離」及び「2直線の交点を通る直線」です。

生徒は、指定されたページの問題を必ず予習してきます。授業では、まず、その内容(問題の解き方)をペアになっている生徒同士で、交互に説明し合います。

(生徒が予習してきたノート)

説明を受ける方は、「なぜ、ここでkをかけるのか」といった質問をしながら、理解を深めます。説明する方は、あいまいな理解では突っ込まれた時に答えられません。

説明する側とされる側には、真剣勝負のような緊張感があります。

今日当たっている問題は、大きく2問あり、2問目の「研究」の問題は、かなり高度な理解を必要とするようです。ペアの2人が相談しながら必死に食らいついています。

2人のペアだけでなく、他のペアも協力して考えています。

そして、いよいよ指名された生徒が、全体の前で説明します。

誰が発表するかは、戸田先生のやり方があります。

生徒は一斉に立って、先生とじゃんけんをし、負けた生徒は座ります。

かなり気合の入ったじゃんけんです。

最終的に、先生に勝った一人の生徒が発表します。

生徒たちは、自分たちが苦労した問題をどんなふうに説明するのか、かたずをのんで聞き入っています。

説明が終わると、自然と拍手が起こりました。頑張った仲間に敬意が送られました。

教育実習生によって、説明の講評や補足などがあり、理解を確かなものにしていきます。

2問のうちの1つは、このように説明することができましたが、2問目の「研究」の問題は時間切れで、次の時間に持ち越されました。

授業終了後も、生徒同士で教え合ったり、実習生に質問する生徒が残っており、さすがは理系だなと感じました。

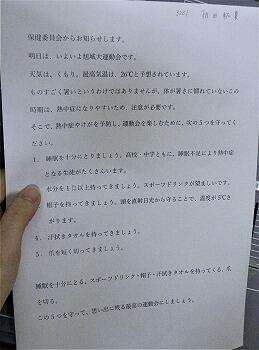

【中高】明日の「旭城大運動会」予定通り実施します。

6月2日(水)の「旭城大運動会」は、予定通り実施します。

今日は、7限目と放課後に、明日の会場作成を行いました。

明日は、晴天が予想されますので、帽子や水筒、汗ふきタオル等を持参するなど、各自で熱中症の防止に努めてください。なお、校庭にはテントを張りましたので、テントの中の日陰で観戦することができます。

今日は、7限目と放課後に、明日の会場作成を行いました。

明日は、晴天が予想されますので、帽子や水筒、汗ふきタオル等を持参するなど、各自で熱中症の防止に努めてください。なお、校庭にはテントを張りましたので、テントの中の日陰で観戦することができます。

今日までの準備は、中高実行委員会、中高生徒会、中高野球部員、中高ラグビー部員、高テニス部員、中バスケットボール部員、中高陸上部員、中高体育係、有志等によって行われました。

新型コロナの感染防止対策として、当日は、午前中は中学生、午後は高校生が競技をすることとし、一度に大人数が集まらないように注意しながら実施します。そのため、無観客での開催としましたので、保護者の観戦はできません。

午前中の中学生の競技では、中学生と高校生の係が運営するとともに、従来通り、中高を通した色別の対抗戦形式で行う、中高一貫による「旭城大運動会」とします。

昼休み(昼食時)には、保健委員(高校3年2組の相田紘夏さん)により、明日の熱中症予防対策について、放送がありました。

皆さんも熱中症対策をお願いします。

放課後、最後まで残って準備していた「旭城大運動会実行委員会」のメンバーです。委員長の鯉沼陸君(右端、高校3年2組)は、「明日は、みんなが楽しめる旭城大運動会にします!」と力強く宣言してくれました。

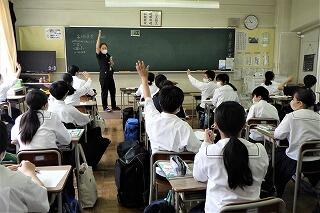

【高1】現代社会の授業見学(高久先生)

5月31日(月)4限目、高校1年4組の「現代社会」の授業(高久先生)を見学しました。授業の内容は「民主政治 世界の政治体制」でした。

教室の前を通ると、高久先生の話術とそれに引き込まれる生徒の姿を見て、思わず教室に足を踏み入れてしまいました。授業は、世界の政治体制というテーマで、イギリスで発達した「議院内閣制」とアメリカの「大統領制」の違いについて学んでいました。それぞれの土地の「飲み水」(硬水かどうか)という切り口から、紅茶やコーヒーといった食文化が誕生した社会背景を浮き彫りにし、そこで発達した政治体制の話題につなげていました。

また、高久先生が学生時代にインドで水に苦しめられた話などで笑わされているうちに、水は世界を理解する上で重要なキーワードであることに、生徒たちはいつの間にか納得していました。豊富な知識と体験に裏打ちされた授業展開でした。

授業では、要所要所で隣の席の生徒とペアになって、お互いに説明し合うことで、理解を深めていました。

また、プリントにはQRコードが印刷されていて、スマホで読み込むと、空欄に当てはまる語句(解答)を確認することもできます。なるほど、QRコードが付いていると、利用したくなりますね。何人かに聞いてみましたが、たいてい確認しているそうです。生徒たちは、授業をとても楽しみにしているようです。

【高校】インターハイ県予選(ボート部)、下野新聞に掲載!

【高校】陸上競技部関東大会出場!

6月18日(金)~21日(月)にかけて、神奈川県川崎市「等々力(とどろき)陸上競技場」で開催される*関東大会に、高校3年2組の渡辺流空(わたなべ るうく)君が男子200m、同2年4組の新井美月(あらい みづき)さんが女子棒高跳に、出場します。

*関東大会の正式名称は「令和3年度関東高等学校陸上競技大会/秩父宮賜杯第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会北関東地区予選」となります。

また、会場となっている「等々力陸上競技場」は、100mの桐生選手が9秒98で走った競技場で、「9.98スタジアム」とも呼ばれているそうです。Jリーグの川崎フロンターレのホームグラウンドでもあります。

今回、出場する2人の選手を紹介します。

3年生の「渡辺流空」君は、昨秋の400mリレーに続いての関東大会です。県の高校総体で3位となり出場資格を獲得しました。関東大会で6位までに入賞すると、7月28日から福井県で開催される「全国高校総体(全国インターハイ)」に出場できます。渡辺君は小学4年生から陸上を始めたそうです。関東大会では、自分と同じくらいのタイムを持つ生徒が5,6名いるので、最後に決勝で勝負したい、と語ってくれました。

2年生の「新井美月」さんも、県の高校総体で3位となり出場資格を獲得しました。棒高跳は、関東大会で4位までに入賞すると、インターハイに出場できるそうです。新井さんは、去年の冬から棒高跳を始めたばかりで、関東大会も初出場です。目標は、まずは関東大会で最初に跳ぶ高さである「2m60cm」を跳ぶことだそうです。実は、お父さんも棒高跳の選手だったということで、棒高跳についてはお父さんから教えてもらっているそうです。

2人とも、関東大会に照準を合わせ、最高の力を発揮できるよう、頑張ってください。

【高校】インターハイ県予選ボート大会

5月29日(土)、渡良瀬川特設コースで、ボートのインターハイ県予選が行われました。

男子シングルスカル(3年:内田絃心)、男子ダブルスカル(2年:青木瑛久、磯貝虎生)、女子ダブルスカル(2年:堀越紅羽、藤倉望妃)、女子クオドルプル(3年:岡部華林、松浦はるか、船渡川優衣、生熊里彩、川田有紗)が、栃木県代表となり、インターハイに出場することになりました。

女子クオドルプル

男子シングルスカル(3年:内田絃心)、男子ダブルスカル(2年:青木瑛久、磯貝虎生)、女子ダブルスカル(2年:堀越紅羽、藤倉望妃)、女子クオドルプル(3年:岡部華林、松浦はるか、船渡川優衣、生熊里彩、川田有紗)が、栃木県代表となり、インターハイに出場することになりました。

女子クオドルプル

渡良瀬川特設コースでは、朝早くから1000mのコースロープとブイが設置されました。若干、風はありましたが、まずまずのお天気に恵まれました。

今日の最初のレースは「男子シングルスカル」です。3年生の内田君はゆっくりと艇を漕ぎだし、スタート地点に移動します。

スタートしました。1レーンが内田君です。(コースの北側から撮影)

3分55秒の好タイムでゴールしました。(コースの南側から撮影)

次は、「女子シングルスカル」です。2年生の白井美咲さんが出場しました。同じく1レーン(奥)からスタートします。

この種目での出場はまだ日が浅く、残念ながらインターハイ出場はかないませんでした。

次のレースは、「男子ダブルスカル」です。2年生の青木君と磯貝君が出場し、栃木県代表となりました。

続いて、「女子ダブルスカル」で、2年生の堀越さんと藤倉さんが出場しました。

https://youtu.be/rI_p1s_k_pQ

相手を大きく引き離し、3分45秒の好タイムで栃木県代表を勝ち取りました。

最後は「女子クオドルプル」です。岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さんが出場しました。

力強いオール捌きに成長の跡が感じられました。

↓

https://youtu.be/Lo7f26cDGBA

レース終了後の閉会式です。

キャプテンの船渡川さんの感想です。

「女子舵手付きクオドルプル、女子ダブル、男子ダブル、男子シングルの4種目でインターハイ出場が決まりました。今までの練習の成果が出て良かったです。応援ありがとございました。8月のインターハイまであまり時間がないので、一回一回の練習を大切にしていきたいと思います。入賞目指して頑張るので、応援よろしくお願いします。」

*5月初旬に行われた県大会と比べると、成長と自信を感じることができたレースでした。これから、全国目指してさらに力をつけて、本番に臨んでください。応援しています。

5月29日から6月20日までの県立学校の対応について

5月29日から6月20日までについても、本県における警戒度レベルは、県版ステージ2.5「厳重警戒」が維持され、大きな変更はありません。県立学校の教育活動については、以下の通りですので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇引き続き感染防止対策を徹底しながら、教育活動(部活動を含む)を実施する。

〇特に、部活動に付随する場面(飲食、更衣等)での感染防止対策を徹底する。

〇ただし、県境をまたぐ不要不急の往来は不可とする。

【高1】コミュニケーション英語Ⅰの授業見学(鶴見先生)

5月28日(金)1限目、高校1年2組の「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業(鶴見先生、1クラス2分割のうちの1つ)を見学しました。

単元は、Lesson 3「A Canoe Is an Island」(カヌーは島)のSection 1と2でした。

少人数授業なので、生徒一人一人に語りかけるように進めていました。

単元は、Lesson 3「A Canoe Is an Island」(カヌーは島)のSection 1と2でした。

少人数授業なので、生徒一人一人に語りかけるように進めていました。

授業は、教科書の文章の朗読から始まりました。全員が立って読み、読み終わったら着席します。

続いて、Section 1で出てきた Words & Phrases(単語とフレーズ)を一人ずつ指名して、その意味を確認します。

生徒の目の前まで行って、質問します。すぐに答えが返ってこなくても、ヒントを与えたりしながら、辛抱強く、生徒が答えるのを待っています。みんなも質問されている生徒に意識が集中し、その答えを聞いて納得しています。

次に、前回の授業で生徒が提出したSection 1の「Retelling リテリング」(教科書の内容を参考にして、自分の言葉で物語をまとめること)で、間違いが多かった文法の解説を行い、Reading Practice (空欄に当てはまる言葉を自分で補いながら読む)へと続きます。

ここまでで、Section 1が終わり、Section 2 へと進みます。Section ごとに授業内容が凝縮されたプリントが配られます。Secton 2 も同様に、Words & Phrases(単語とフレーズ)から始まります。文章を理解する上で、ここは重要なポイントで、鶴見先生はとても丁寧に単語の意味を説明されていました。

例えば、steadily (着実に)については、生徒にこんなことわざを示しました。

「Slow and steady wins the race 」この意味を考え、辞書を使って調べます。

答えは、急がば回れ、でしたが、そのsteady から steadily が派生していることを知り、みんな納得していました。

また、Big Dipper 北斗七星や Southern Cross 南十字星では、教室からだとどの方角に見えるかを確認したります。(私にも振られました)

こうして、単語やフレーズをきちんと理解すると、その後、本文を読んだとき、不思議と、文の意味だけでなく、物語の情景まで私の頭に浮かんできました。

なるほど、文章を理解する上で、言葉の持つ意味を理解することが大切なんだと、わかりました。生徒も楽しみながら授業を受けているようでした。

また、英語を好きになってもらおうという鶴見先生の気持ちも伝わってきました。

【中高】教育実習生、1週目が終わりました。

5月28日(金)、今週の月曜日から始まった教育実習は、今日で1週間が過ぎました。

最初は、授業見学から始まり、週の後半からは、実際に授業をする体験を多くの実習生がしていました。

実習生同士で、自分たちが行った授業の振り返りを行うなど、とても積極的に実習に取り組んでいることを感じました。来週は、旭城大運動会もありますので、頑張ってください。

最初は、授業見学から始まり、週の後半からは、実際に授業をする体験を多くの実習生がしていました。

実習生同士で、自分たちが行った授業の振り返りを行うなど、とても積極的に実習に取り組んでいることを感じました。来週は、旭城大運動会もありますので、頑張ってください。

たまたま、今日、見学することができた8名の授業の様子です。よく頑張っていました。

将来の教員を目指してくれることをとても期待しています。

【中2】英語の授業見学②

5月26日(水)3限目、パフォーマンステストの準備が行われました。

ペアになって、質問と答えを交替で出し合います。

ペアになって、質問と答えを交替で出し合います。

ペアワークが終わると、自分が答えた内容をプリントに整理して書き込みます。

1回目のペアワークが終わると、列が1つずれて、次の生徒と新しいペアになり、同様に、質問と答えを言い合います。

T2の廣瀬先生もペアに入っています。

2回目以降のペアワークでは、相手の答えの中で、これは自分にも使えるなと思うものは、どんどん自分の答えの中に取り込んでいきます。そうすることで、自分の答えの幅が広がっていきます。これをくりかえすことで、自分のことを表現する材料が増え、自信を持ってALTと受け答えをすることができるようになります。

文章を作る際には、T1の富永先生、T2の廣瀬先生が、生徒にアドバイスをしています。今年度、転勤してこられた廣瀬先生は、佐附中生は本当に良く書けている、とびっくりされていました。

パフォーマンステストは6月中に行われるそうです。本番では、自分が作った文を持ち込むことはできませんが、自分自身の興味関心を示したマップを持ち込むことはできます。それを手がかりにして、生徒がどのように受け答えするのか、楽しみになってきました。生徒の皆さん、頑張ってください。

【中2】英語の授業見学(富永先生、廣瀬先生)

5月26日(水)3限目、中学2年3組の英語の授業(T1:富永先生、T2:廣瀬先生)を見学しました。中2の英語の授業は、週5時間のうち、2時間はティーム・ティーティング(T1の富永先生が主担当、T2の廣瀬先生が補助)で行っています。

2年生の英語では、これまでに、動名詞(例:Ilike playing basketball.)や不定詞(I want to shoot.)などを習っており、それらの基本文を使って、自分のことを友達と伝え合ったりしています。

今日の授業では、まず、富永先生が口頭で示す文が、教科書の本文の内容と合っているか、間違っているか(True 正しい or False 間違い)を答えます。隣の席の生徒同士で答え合わせをしています。

次に、基本的な疑問文とそれに対する答え方を確認しています。

そして、今日の本題であるALTとの「パフォーマンステスト」の準備が始まりました。パフォーマンステストは、一人一人、ALTによって、以下の5つの質問から1つがその場で選ばれます。

1 What is the important thing in your school life ?

2 What do you think about English ?

3 What do you want to do in the future ?

4 What is fun for you ?

5 Which season do you think in the best ?

生徒は、質問に対する答えを用意しておきますが、ALTはその答えに対して、さらに突っ込んだ質問をしてきます。その質問にはアドリブで答えなければなりません。

(一度に保存できなかったので、続きは②に続きます。)

身近な風景 ~皆既月食

5月26日(水)、今日は「スーパームーンでの皆既月食」がみられるということで、天文同好会の生徒たちは、9時近くまで校舎の屋上で粘っていましたが、厚い雲は晴れず、残念ながら、皆既月食を見ることはできませんでした。

【中学】選抜将棋選手権大会栃木県大会で「優勝・準優勝」!

5月23日(日)、鹿沼市まちなか交流プラザで、「第42回中学生選抜将棋選手権大会」栃木県大会が開催されました。決勝戦では、佐附中生同士の戦いになり、中学2年2組の石原橙真(いしはら とうま)君が優勝、3年2組の武藤優和(むとう ゆうわ)君が準優勝しました。おめでとうございます。優勝した石原君は、8月2日~4日に、山形県天童市で開催される全国大会に、栃木県代表として出場します。

左から、優勝した石原君、準優勝の武藤君です。

左から、優勝した石原君、準優勝の武藤君です。

優勝した石原君、準優勝した武藤君に話を聞いてみました。

Q1:将棋はいつから始めましたか?

→石原君「幼稚園の年中(5歳頃)に父から教えてもらい始めました。その後、地元の将棋クラブ(足利将棋クラブ)に入って、将棋を指していました。」

→武藤君「小学校1年生(7歳頃)に父から教えてもらいました。中学に入ると、囲碁将棋部に入り、本格的に始めました。」

Q2:今はどんな練習をどのくらいやってますか?

→石原君「学校では、囲碁将棋部で活動しており、家では、おもにネットでのオンライン対戦をしています。オンライン対戦は、これまでのオンラインでの対戦成績から、同じくらいの実力の方と対戦できるので、いい練習になります。毎日、4局くらい、時間にして2時間くらい対戦しています。1週間だと、30局はやっています。」

→武藤君「自分も、学校では囲碁将棋部での対戦、家では、ネットでのオンライン対戦をしています。毎日2時間くらい、週に10局くらいやっています。」

Q3:今後の目標は何ですか?

→石原君「8月に行われる全国大会でいい成績を出したいです。最低でも予選突破(3戦中2勝以上)し、決勝で上位を目指します。」

→武藤君「アマチュアで三段をとれるよう、頑張りたいです。」

Q4:今回、決勝戦では、佐附中生同士でしたが、どんな気持ちでしたか?

→「佐附中で、優勝と準優勝になれるとわかったので、佐附中生同士で対戦できて良かったです。やりにくいということは、お互いになかったです。」

*二人とも小さいときから将棋をやっていました。今はオンライン対戦での練習が主流になっているんですね。二人ともおめでとうございます。今後の二人の活躍を期待しています。そして、石原君は全国大会でも頑張ってください。応援しています。

【中高】保健委員会、お昼の放送

5月25日(火)昼休み、今日は3年3組の菅原和かさん(保健委員長)による放送です。

放送原稿は、毎回、保健委員が考えてきてくれています。

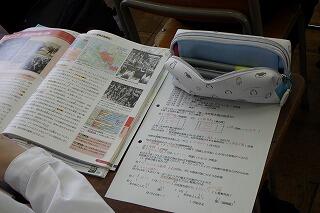

【中3】社会の授業見学(高野先生)

5月25日(火)4限目、中学3年1組の「社会」の授業(高野先生)を見学しました。授業は歴史分野で、「第一次世界大戦はどのようにして起こり、どのような特徴をもった戦争だったのか」が学習の目当でした。

授業は、第一次世界大戦が起こったきっかけ、そして、その背景にあるものを生徒に質問をしながら、解き明かしていきます。

生徒は高野先生の質問に対して、我先にと手を挙げて答えています。教室内の熱気が徐々に高まっていきます。みな集中していました。

授業は、第一次世界大戦の直接の引き金となったサラエボ事件から、それが起こった背景として、列強の対立や民族の対立があったことを明らかにしていきました。

生徒は、高野先生の説明を聞きながら、プリントに書き込み、習ったことを整理していました。

授業終了後、生徒たちは、「高野先生のお話が面白いので、毎回、授業が楽しみです。社会は好きな教科です。」と話してくれました。

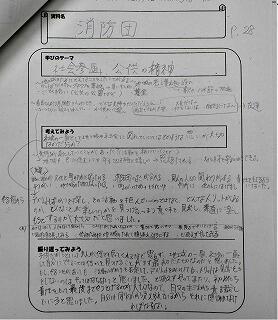

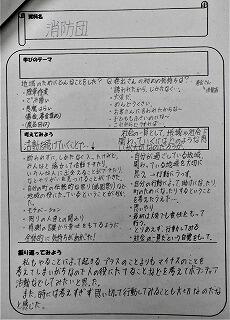

【中2】道徳の授業見学(久保先生)

5月24日(月)3限目、中学2年3組の「道徳」の授業(久保先生)を見学しました。

教科書の教材は「消防団」、学びのテーマは「社会参画、公共の精神」です。

教科書の教材は「消防団」、学びのテーマは「社会参画、公共の精神」です。

「消防団」は、火災の消火や救急などを専門医扱う「消防署」とは異なります。「消防団」は他に仕事をもちながら、地域住民の安心・安全のために活動する人達の組織です。

教科書に出てくる消防団員の巻出(まきで)さんは、地元の理髪店の店主です。本業を持ちながら、出動要請があれば、消防車で現場に急行し、消火活動に当たります。

授業では、まず、地域のために、今までにどんなことをしたことがあるかを生徒が発表しました。

地域のゴミ拾い、リサイクル活動に参加、草取り、廃品回収、石拾い、いろいろな発表がありました。

次に、巻出さんが消防団を始めた時の気持ちや、消防団を続けていく内に何が変わったのか、について考えました。近くの生徒たちで考えを共有しています。

さらに、「社会の一員として、地域や社会に関わっていくには、どのような思いが大切だろうか」について考えを発表しました。

みんなの意見がたくさん出てきました。

最後に、今回の授業を振り返り、社会参画、公共の精神に関して、自分たちがどんなふうに考え、行動したら良いのかについて、一人一人、考えを書いていました。

(↓こんな感じです。)

*「消防団」というと、生徒の皆さんにはなじみが薄いかも知れませんが、実は、地元の「消防団」で活躍されている方の中には、生徒の皆さんの「お父さん」もいるかもしれません。

そういう方たちによって、地域の安心・安全が支えられていることを知るためにも、意味のある教材だったのではないかと思います。

実際に、地元の消防団で活躍している本校のOBの方を紹介できたらいいなと思いました。

【高2】日本地学五輪「銅」に輝く(下野新聞掲載)

5月23日(日)付けの下野新聞25面に、本校2年4組の店網航輝(たなあみ こうき)君が、日本地学五輪「銅」に輝く、と紹介されました。

下野新聞5月23日付け25面に掲載。下野新聞社に転載許諾申請済み

地学オリンピック 店網.pdf

下野新聞5月23日付け25面に掲載。下野新聞社に転載許諾申請済み

地学オリンピック 店網.pdf

身近な風景 ~佐野市梅林公園でのドラマ

佐野市富士町にある梅林公園は、お気に入りの観察スポットでもあります。

先週は、アズマヒキガエルの子ガエルの上陸をお伝えしましたが、現場となっている砂防ダムの池では、変化が起こっていました。

なんと、池の一部が干上がっており、水面が10mくらい後退していました。

先週は、アズマヒキガエルの子ガエルの上陸をお伝えしましたが、現場となっている砂防ダムの池では、変化が起こっていました。

なんと、池の一部が干上がっており、水面が10mくらい後退していました。

1週間前の5月16日(日)はこんな感じでした。

1週間後の5月23日(日)です。明らかに水がありません。倒木がある辺りは20センチ以上の水位がありました。おそらく、ダムなので放水したのではないかと思います。これがちょうど子ガエルたちの上陸と重なっていたら、ほとんどの子ガエルたちは上陸に失敗していた可能性があります。危機一髪でした。

1週間前に子ガエルが上陸した場所

↑池の方から見ると、こんな感じに干上がってました。

子ガエルの上陸のことを知っていると、同じ風景を見ても、子ガエルたちのドラマが見えてきました。

さて、梅林公園のカエデの種子はどうなっているでしょうか?

ピンクに色づいてきました。葉っぱの緑と種子のピンクのコントラストが綺麗です。

子ガエルたちの前途を応援しているような気がしました。

身近な風景 ~オオキンケイギク(求む!共同研究者)

5月23日(日)道路沿いの歩道(佐野市韮川町の斎場の近く)で、鮮やかな黄色の花が目につきました。最近、いろいろなところで見かけました。在来の植物ではなさそうです。

いったい何という植物でしょうか?

いったい何という植物でしょうか?

「黄色い花、外来種」の2つのワードで検索してみると、すぐに出てきました。

「オオキンケイギク」という外来植物で、しかも「特定外来生物」に指定されていました。

(宇都宮市環境保全課のHPより)

パンフレットには以下のように記載されていました。

「北米原産のオオキンケイギクは、強靭で冬季のグランドカバー効果が高く、花枯れ姿が汚くないという理由で、緑化のため道路の法面などに利用されたり、ポット苗としても生産・流通されていました。

しかし、あまりの強靭さのために一度定着すると、在来の野草を駆逐し、辺りの景観を一変させてしまう性質を持っています。

人の手でこれ以上拡げないようにするため、環境省では、平成18年2月、「特定外来生物」に指定しました。」

日本には、1880年代に観賞用、緑化用として導入されましたが、あまりに増えすぎるので、「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定されているそうです。

「特定外来生物」に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことを原則禁止しています。

今まで人間がさんざん利用してきたのに、増えすぎると手のひら返しで目の敵にする、という感じもします。いうまでもなく、オオキンケイギクには罪はありません。

ところで、去年は同じく特定外来種に指定されている「ナガミヒナゲシ」について、その分布を調べてみました。その時は「オオキンケイギク」に気が付きませんでした。あまり目立っていなかったのか、あるいは、そもそも、調べていたところには生えていなかったのか、今となってはわかりませんが、改めて調べてみると、「ナガミヒナゲシ」との違いが見えてくるのかもしれません。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jop8in6kv-1552#_1552

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jop8in6kv-1552#_1552

オオキンケイギクは、実際にどのくらい増えているのでしょうか? そして、在来の植物を駆逐しているような状況はあるのでしょうか?

手間はかかりますが、見かけた所を地図上に落として、オオキンケイギクのマップを作ってみると実態がわかってくると思います。これも、課題研究のテーマになるのではないかと思います。

とりあえず、今日までにオオキンケイギクを見かけた場所と写真です。

佐野市韮川町(冒頭の写真から500m程度南の道路沿い)

佐野市犬伏下町の道路沿い

佐野市犬伏下町の空き地

佐野市犬伏上町(犬伏街道の道路沿いの民家の庭先)

犬伏新町(JRの線路沿いの道路の端)

手持ちのデータはこれで全部です。ここで見かけたという人はぜひ、校長室まで教えてください。できれば、写真にとっておいてください。みんなで課題研究をやってみませんか? 情報を提供してくれた人は共同研究者です。いっしょに、オオキンケイギクの実態を解き明かしてみませんか?

【中学】佐野市中学校春季体育大会④陸上競技

5月14日(金)、15日(土)に行われた佐野市春季大会で、陸上競技部の8名の生徒が3位以内となり、県大会への進出を決めました。おめでとうございます。

県大会に出場する8名

県大会に出場する8名

陸上競技部で8名もの生徒が県大会に進出するのは、例年にない快挙です。

<3年生>

兵藤崇人君(共通800m:2位、共通1500m:3位)目標:県4位以内

酒本大雅君(走高跳:3位)目標:1m60cm以上

坂本妃織さん(共通100mH:3位)目標:県3位以内

初谷 凌君(共通110mH:1位)目標:県8位入賞

仁木 育君(走幅跳:2位)目標:自己ベスト突破

<2年生>

西 晃熙君(2年100m:3位)目標:県の標準記録突破

矢代怜央菜さん(4種競技:1位)目標:優勝

<1年生>

荻原惇綺君(1年1500m:2位)目標:入賞(5分を切る)

また、県大会出場には至りませんでしたが、10種目で8位入賞を果たした他、もう一歩で入賞するところまでいった、など、日頃の練習の成果を発揮しました。

県大会も頑張ってください!

中学陸上競技部の部員

【中高】来週から教育実習が始まります

来週の月曜日(5月24日)から、令和3年度の教育実習が始まります。中高合わせて13名が実習を行います。今日は、その事前研修がありました。

実習生の内訳は、中学校が2名(理科2名)、高校が11名(数学2名、物理1名、生物3名、保健体育1名、英語3名、養護1名)です。

実習期間は、2週間、3週間の他、4週間(養護)があります。

皆さんの先輩ですので、大学のことや研究について、いろいろ教えてもらいましょう。

いい機会だと思います。

【中高】いじめ・教育相談アンケート結果(5月)

5月6日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

いじめは、「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い、以下のとおり定義されています。

「当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」(いじめ防止対策推進法より)

いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるものです。本アンケートは、いじめの件数をゼロにすることを目的としているのではなく、いじめの早期発見、早期対応を可能にし、生徒一人一人を理解するための一つの手段として、毎月1回実施しています。

また、アンケートだけでなく、年度当初には「教育相談週間」があります。高校生は4/12から4/30、中学生は5/31から6/18にかけて、生徒一人一人と面談を行います。さらに、中学生は「生活ノート」で、毎日、担任とのやりとりを行っており、高校生は、各担任と随時、面談を行っています。様々な機会をとらえて、生徒の理解に努めるとともに、いじめの早期発見、早期対応を心がけています。

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回は、「いじめてしまった」「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒が、中1と中3でいましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。また、ご家庭で、お子さんのことで心配なことがあれば、担任等にまず、ご相談ください。

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R3.5.6 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回は、「いじめてしまった」「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒が、中1と中3でいましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。また、ご家庭で、お子さんのことで心配なことがあれば、担任等にまず、ご相談ください。

【中高】吹奏楽部の動画配信(下野新聞掲載)

【中高】保健委員のお昼の校内放送

5月18日(火)12:20、中学2年3組の阿部希美さん(保健委員会)によって、「新型コロナ感染症拡大防止を呼び掛ける校内放送」が始まりました。

阿部さんが、まず率先して校内放送に取り組んでくれました。

順番に他の委員も協力してくれるそうです。変異種が猛威を振るう状況ですので、

こうした呼びかけは重要です。よろしくお願いします。

阿部さんが、まず率先して校内放送に取り組んでくれました。

順番に他の委員も協力してくれるそうです。変異種が猛威を振るう状況ですので、

こうした呼びかけは重要です。よろしくお願いします。

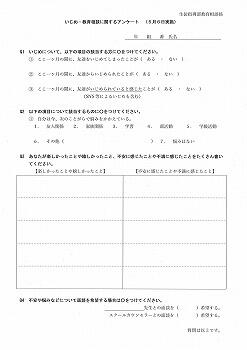

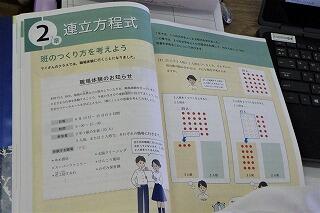

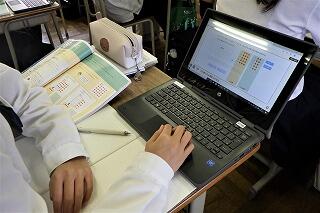

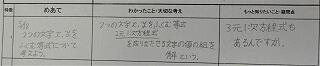

【中2】数学の授業見学(柾木先生)

5月18日(火)2限目、中学2年1組の「数学」の授業(柾木先生)を見学しました。

一人一台のパソコンを活用して授業を行っていました。

一人一台のパソコンを活用して授業を行っていました。

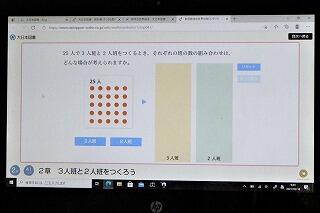

今日の授業は、第2章「連立方程式」の導入の部分から始まりました。大日本図書の教科書「数学の世界」では、教科書の内容とWEBコンテンツが連動しているページがあります。

(大日本図書のHPにあるWEBコンテンツ)

柾木先生の授業では、「25人で3人組と2人組をつくるとき、それぞれの班の数の組み合わせは、どんな場合が考えられるか」という設問に対して、大日本図書のHPのWEBコンテンツを活用していました。

教科書のページ

WEBコンテンツ

確かに、「班のつくり方を考える」上で、設問の意味を具体的にイメージしやすい、というメリットはあると思いました。以前は「おはじき」のような道具を使って考えたりすることもあったそうですが、WEBコンテンツの方がスマートでわかりやすく、導入のツールとしては、十分使えそうです。

WEBコンテンツを使った授業展開は正味10分くらいで、その後の連立方程式の解を求めることにもスムーズにつながっていました。生徒たちは、それほど特別なものとしてでなく、便利なツール(動く教科書)として、普通に使っている、といった感じでした。

連立方程式の解は一組とは限らないので、連立方程式の解を見つける問題では、席が隣の生徒と確認し合ったりしていました。

「今日のめあて(2つの文字x、yを含む等式について考えよう)」が示され、WEBコンテンツを効果的に活用しながら、教科書の問題を解いてみるなど、見通しの良い授業が展開されていました。

そのため、生徒たちは自分たちがどこに向かっているのかを理解できており、集中力が途切れることなく、授業はテンポよく進んでいました。

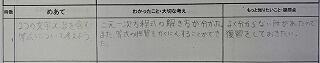

最後は、今日の振り返りを記入して、今日の授業は終わりです。

(振り返りの一例です。一人一人、自分の言葉で書かれています。)

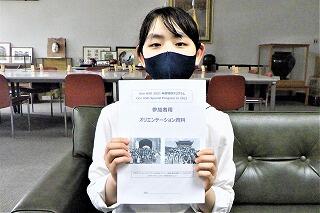

【高2】高校生外交官プログラム参加決定!

高校2年2組の篠原彩絢(しのはら さあや)さんが、AIG高校生外交官プログラムに参加することが決定しました。

「AIG高校生外交官(AIG High School Diplomats)プログラム」は、アメリカのAIG(American International Group)傘下の日本の保険会社「AIG損害保険」が、国際社会のリーダーとして活躍できる人材を育成するため、1987年から支援しています。30年以上の歴史があり、日米の高校生の異文化交流を促進する10日間のプログラムです。参加費用は無料です。

高校生外交官として、「国を代表する」「相手国を学ぶ」「真の友情を築く」という「使命」(Mission) の達成を目指します。

高校生外交官には、「渡米プログラム」(40名:日本の高校生が高校生外交官として渡米する)と「日本プログラム」(20名:来日したアメリカの高校生を高校生外交官として受け入れる)とがあり、篠原さんは、昨年12月に「日本プログラム」に応募しました。

(AIG高校生外交官プログラムHPより)

Q1:なぜ、「日本プログラム」に応募したのですか?

→「小学校の頃からソロバンを習っており、附属中でも、茶道、華道を体験しました。高校では剣道部に入部しました。こうした日本文化の素晴らしさを伝えたいと思い、日本プログラムに応募しました。」

Q2:何人くらいの応募があったんですか?

→「昨年度は、2つのプログラム合わせて800~900人の応募があったと聞いています。そこから60人が選ばれるので、倍率としては10倍以上あったと思います。」

Q3:どのように選抜されたのですか?

→「一次試験と二次試験があり、一次試験は書類審査でした。このプログラムで、チャレンジしたいこと、日本の代表として伝えたい日本の魅力とそれをどのように伝えたいか、これまでで自分が最も成長した経験、高校生外交官に選抜された場合、どのように貢献できるか、などについて答えました。半分あきらめていたので、一次審査に通ったときは、びっくりしました。」

Q4:2つのプログラムは、コロナ禍の中、実施できるのですか?

→「二次試験の合格発表が4月30日にメールでありましたが、その際、国内外の感染症の状況を踏まえ、2021年7月に予定していたAIG高校生外交官渡米プログラム、同日本プログラムは中止とする連絡がありました。その代わりに、今年度は、両プログラムの参加者60名による「2021年度特別プログラム」が実施されることになりました。」

Q5:それはどんな内容ですか?

→「日本の高校生だけで実施されるプログラムです。そのオリエンテーション資料が届きましたが、まず、5月22日(土)に、「プレ・オリエンテーション」がオンラインで始まります。そのための宿題が配信されました。」

Q6:将来はどんなことをやってみたいですか?

→「検察官や国際弁護士などに興味があります。被害者の人権を守る仕事に関わりたいと思っています。」

*夢は大きく広がっていますね。篠原さんの素晴らしいチャレンジを心から応援しています。

【緊急情報】令和3年5月15日以降の教育活動について

5月15日(土)以降についても、本県における警戒度レベルを引き続き、県版ステージ2.5「厳重警戒」とすることに加え、特に、県境をまたぐ不要不急の移動は避け、県内の移動や外出についても慎重に判断することが、県民に対する協力要請として出されました。県立高校の教育活動については、以下のような方針が示されましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇引き続き感染防止対策を徹底しながら、教育活動(部活動を含む)を実施する。

〇特に、部活動に付随する場面(飲食、更衣等)での感染防止対策を徹底する。

〇ただし、県境をまたぐ不要不急の往来は不可とする。

さらに、部活動については、感染力の強い変異株の拡大により、3密ではない状況でもクラスターが発生している事案なども確認されていることから、県教育委員会スポーツ振興課より、本人はもとより同居する家族や身近な知人に発熱や感染が疑われる場合等は、競技会等に参加しないことを徹底することに加え、学校に対して、以下の点に留意するよう通知がありました。

1 競技会等に参加する者自身による日常的な検温や体調管理などの健康観察の励行を強化し、発熱等の症状のある生徒等は活動への参加を控えるよう周知徹底を図る。

2 活動終了後に、車座になって飲み物を飲みながらの会話や、食事の際に感染が広がることを防ぐため、活動前後での集団での飲食は控えるとともに、人との接触を避ける観点から、終了後はすみやかな帰宅を促す。

3 更衣室、ロッカールーム等の共用エリアを使用する場合には、短時間の利用とし、一斉に利用することは避け、時間差利用、身体的距離の確保、会話の制限を行う。

4 競技会等に参加する者が感染した場合に感染の拡大を防ぐため、連絡体制や対応手順を主催者側が示しているガイドライン等で再確認する。

身近な風景 ~アズマヒキガエルの幼体の上陸作戦

5月16日(日)13時、佐野市の梅林公園奥のため池で、アズマヒキガエルの幼体の上陸作戦が始まっていました。

この池では、昨年、初めてアズマヒキガエルの幼生を確認しました。今年も幼生を確認していましたが、今日の13時頃、池に行ってみると、変態が終わった子ガエルたちが、上陸を始めていました。

黒っぽくみえるのは、すべて子ガエルです。

膨大な数です。数えようとは思いませんでしたが、池全体では数万匹は下らないでしょう。その一匹一匹が、陸を目指して歩いています。今日は小雨が降っていましたので、上陸のタイミングとしては理想的なのかもしれません。よく見ると、まだ尻尾が吸収されていない個体も上陸しています。

一匹の体長は1センチ以下です。

https://youtu.be/VthU1gpLpVY

気が付くと、足元にもたくさんいました。靴の上にも這い上がっていました。

岸の近くには、池のコイが数匹集まっており、変態途中の幼生を食べようとしているようです。水中にはコイ、陸上にも子ガエルを餌とする生物がたくさん待ち受けています。また、地面の乾燥も命とりです。地面に貼りつき、そのまま干からびてしまいます。これらの子ガエルのうち、何匹が成体になって、池に戻ってこれるでしょうか

【中学】佐野市中学校春季体育大会③バスケットボール

5月15日(土)佐野市中学校春季体育大会2日目、各競技の見学・応援を行いました。

男子バスケットボール部は、決勝に進出、初の準優勝を収め、県大会への出場を決めました。おめでとうございます!

男子バスケットボール部は、決勝に進出、初の準優勝を収め、県大会への出場を決めました。おめでとうございます!

14日(金)の第一試合は、西中と対戦し、68対28で勝利しました。

15日(土)の準決勝は、城東中と対戦し、68対54で勝利し、決勝へ駒を進めました。

決勝戦は、北中と対戦し、41対64で敗れましたが、堂々の準優勝を成し遂げました。

【中学】佐野市中学校春季体育大会②卓球

5月15日(土)佐野市中学校春季体育大会2日目、各競技の見学・応援を行いました。

卓球部は、個人戦で岩上統司君が優勝し、上岡諒吾君と野部辰郎君がベスト8に進出しました。この3名は県大会に出場します。おめでとうございます!

岩上君

卓球部は、個人戦で岩上統司君が優勝し、上岡諒吾君と野部辰郎君がベスト8に進出しました。この3名は県大会に出場します。おめでとうございます!

岩上君

上岡君

野部君

【中学】佐野市中学校春季体育大会①サッカー

5月15日(土)佐野市中学校春季体育大会2日目、各競技の見学・応援を行いました。佐附中の校長はサッカーの専門部会長であるため、基本はサッカーの会場に詰めていましたが、試合の合間を縫って他競技の試合の見学・応援に行きました。(応援に行けなかった競技の選手の皆さん、ごめんなさい)

サッカーは、佐野高校附属中と佐野日大中等教育学校の合同チームで参加し、見事、初優勝を成し遂げ、初の県大会出場を果たしました。 おめでとうございます!

サッカーは、佐野高校附属中と佐野日大中等教育学校の合同チームで参加し、見事、初優勝を成し遂げ、初の県大会出場を果たしました。 おめでとうございます!

14日(金)1日目は、あそ野学園に3-0で勝利しました。

15日(土)2日目の準決勝は、城東中に2-0で競り勝ちました。対戦することを想定した練習をしたおかげで、守りつつ攻める、作戦が功を奏しました。

決勝戦は、田沼東中に1-0で勝ちました。

前半にとった1点を守り切り、優勝しました。3試合ともディフェンスが良く頑張り、0点に抑えました。また、附属中と佐日中等とのチームワークも抜群で、一体感がありました。それが一番の勝因だったかもしれません。

合同チーム中の佐附中のメンバーです。満面の笑みがこぼれました。

【高1】古典の授業見学(松浦先生)

5月13日(木)3限目、高校1年1組の「古典」の授業(松浦先生)を見学しました。

松浦先生の授業見学は今年度2度目ですが、ふらっと通りかかったときに、なんか面白そうなことをやっていそうな雰囲気を感じましたので、授業の一部を見学しました。

生徒たちは、立って何かを読んでいます。

松浦先生の授業見学は今年度2度目ですが、ふらっと通りかかったときに、なんか面白そうなことをやっていそうな雰囲気を感じましたので、授業の一部を見学しました。

生徒たちは、立って何かを読んでいます。

中間テストが近づいているので、これまでの復習の要素があるそうですが、単元は、宇治拾遺物語の「児(ちご)のそら寝」と「検非違使忠明(けびいしただあきら)のこと」でした。

松浦先生は、本文を朗読することを重視しているようです。朗読の仕方には、いくつかのパターンがありました。

まずは、ペアになっている生徒同士で、お互いの朗読を聞き合います。

次に、一文または文章の区切りで、読み手がリレーしていき、全員で2つの物語を朗読します。

最後のパターンは、まず全員が立って朗読し、終わったら着席する、というものです。

これらの朗読を聞いていて、不思議に思ったことがありました。

個人的には、朗読すること自体、生徒はそんなに興味あるのかな、という思い込みが正直ありました。しかし、見てると、生徒はかなり本気で読んでいて、やらされて仕方なく読んでいる、という感じではありません。また、以前に、中1の詩の授業を見学した際、朗読することが詩の内容を理解する上でも、重要な意味を持っていたことを思い出しました。

そこまで考えて、生徒たちは、物語の意味や作者の思いを知ることで、それを伝えるにはどんな読み方をすればいいのか、ということまで意識しながら、読んでいたのではないかと思いました。だとすれば、それだけ深い理解に達していることになります。

それによって、生徒が朗読するという行為自体も、「主体的で対話的な深い学び」につながっていく可能性があります。朗読も作者との対話、という部分があるのかもしれません。非常に素晴らしい取り組みだと思います。

次に、「児のそら寝」の文章の中から、動詞を抜き出す作業を行いました。

自分で選んだ「動詞」をペアで確認し合います。

続いて、指名されたペアが黒板に書き込みます。

最後は、松浦先生が間違いやすいポイントを解説しました。

こうした一連の作業にも、授業者の意図や生徒のチャレンジ精神が感じられました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

6

9

1

2

6

9