文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオの卵嚢

1月27日(水)、トウキョウサンショウウオの最初の産卵がありました。

今シーズンは雨が降りませんでしたが、23・24日の雨で、一気に産卵モードに突入しました。この場所で、30年以上、毎年観察していますが、1月中の産卵は早い方です。

これは、一匹のメスが産卵した卵嚢です。卵巣が1対あるので、このように2個セットで産卵します。(一腹分ともいいます)この卵嚢は、産卵後1日が経過した状態です。これでも、水を吸って膨らんでいます。

今シーズンは雨が降りませんでしたが、23・24日の雨で、一気に産卵モードに突入しました。この場所で、30年以上、毎年観察していますが、1月中の産卵は早い方です。

これは、一匹のメスが産卵した卵嚢です。卵巣が1対あるので、このように2個セットで産卵します。(一腹分ともいいます)この卵嚢は、産卵後1日が経過した状態です。これでも、水を吸って膨らんでいます。

1月29日(金)19時、さらに一日経過しました。少し膨らんできたのが分かりますか。

1月30日(土)20時、かなり膨らんできました。

1月31日(日)16時、ぱんぱんに膨れています。水から出して撮影しています。

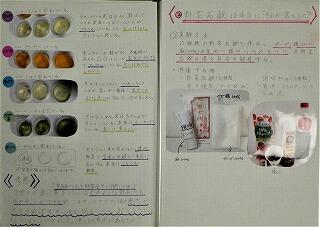

【中1】藍染めプロジェクト(最終回)

中1の Precious WeeK の第3弾、「藍染めプロジェクト」全4回の最終回として、風間先生のご指導の下、生徒たちが、6月から「藍」を育て、「すくも」を作り、そこから作った「染め液」を使って、一人一人が ハンカチ、クラスで一つ Tシャツを染める体験を行いました。

ご覧の通り、Tシャツは見事に染まりました。

ご覧の通り、Tシャツは見事に染まりました。

「藍染めプロジェクト」は、足利市にある天然藍染「藍絽座」の風間幸造先生を講師として、藍の苗の植え付け・栽培(6月~)、葉の収穫(7,8月)、すくも作り(11月)、藍建て(1月)という一連の作業を1年生全員または有志(藍染めんじゃー)で取り組んできました。

1月23日(土)から27(水)にかけては、「藍染めんじゃー」(12名)によって、「染め液」を作る「藍建て」の作業を行いました。

「藍建て」は、水に溶解しない藍玉(あいだま)をアルカリ溶液で還元させ、水に溶ける白藍(しろあい)にし、染色できる状態にすることです。

この過程は、微生物の発酵によって起こるので、微生物のエサとなる「ふすま」(麦のぬか)を入れ、PHを調整しながら5日間連続して発酵させ、「染め液」を作ります。「藍染め」で最もデリケートな作業です。ここがうまくいくかで、青く染まるかどうかが決まります。

青い盛り上がるような泡が出てくれば成功です。

生徒が作った「染め液」に紙を浸し、水洗いすると、鮮やかな青い色が出てきました。成功です。生徒たちから拍手と歓声が起こりました。

今日は、生徒たちが作った「染め液」を使って、全員で「Tシャツ」を染めました。また、「染め液」の量が十分ではなかったので、風間先生が持ってきてくれた「染め液」で生徒一人一人が「ハンカチ」を染めました。

*「藍染めプロジェクト」は大成功のうちに終わりました。「藍染め」という伝統文化について学び、体験することを通して、SDGsという視点から、持続可能な藍の活用について考えるスタートラインに立つことが出来ました。

*風間先生、本当にありがとうございました。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ②

学校帰りの産卵場(19時30分頃)では、オスが続々と集まってきていました。その数27匹。メスも1匹確認できました。いよいよ産卵が始まります。

オスの塊

オスの塊

お腹がパンパンに膨れているのがメス(お腹に卵をもっている)

【高1】栃木県読書コンシェルジュ

本校でただ一人、「R2年度 栃木県読書コンシェルジュ」がいます。

高校1年生の山口幸彩(やまぐち さあや)さんです。

高校1年生の山口幸彩(やまぐち さあや)さんです。

その活動の一つとして、本校の先生方や教育実習生のおすすめの本を紹介する

「読書のすゝめ ver 佐高」を作ってくれました。

ところで、山口さんは「校長室便り」2回目の登場です。1回目は11月2日、「第66回栃木県青少年読書感想文コンクール」入賞の時です。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=johbsg41z-1552_1552

山口さんは、筋金入りの本好きで、毎日3時間は読書をしています。3時間の内訳は、朝、電車の中と学校に来てから授業が始まるまでの1時間、そして、夜、勉強が終わった後、寝るまでの2時間。本が手元にないと不安になるくらい「本が好き」だそうです。

ところで、「読書コンシェルジュ」って何なのでしょうか?

県のホームページで調べてみると「読書コンシェルジュ」は、読書の楽しみなどを同世代に伝えるため、毎年、県内の高校生を対象とし、研修を修了した方を任命しているそうです。 読みたい本が見つからない…、そんな時、「読書コンシェルジュ」があなたに「おすすめの本」を教えてくれます。

まさに、山口さんにぴったりですね。

山口さんが作ってくれた「読書のすゝめ ver 佐高」は、みなさん一人一人に配られますので、気になる本があったら、ぜひ手に取ってみてください。図書館に行けば、見つかるはずです。

最後に、山口さんが最近読んだ「おすすめの1冊」を教えてもらいました。

夏川草介著「新章 神様のカルテ」(2020年12月発行、ベストセラーシリーズ最新刊)

まさに、山口さんにぴったりですね。

山口さんが作ってくれた「読書のすゝめ ver 佐高」は、みなさん一人一人に配られますので、気になる本があったら、ぜひ手に取ってみてください。図書館に行けば、見つかるはずです。

最後に、山口さんが最近読んだ「おすすめの1冊」を教えてもらいました。

夏川草介著「新章 神様のカルテ」(2020年12月発行、ベストセラーシリーズ最新刊)

【高1】家庭基礎 ~ガトーショコラ

1月27日(水)6・7限目、1年2組の「家庭基礎」の調理実習(小倉先生)の授業で、「ガトーショコラ」を作っていました。校長室前の廊下にも、チョコレートの甘い香りが漂ってきました。

新型コロナ感染症対策として、一つの班(4人)を二つに分け、調理室と被服室を使って、同時に4人全員が作業しないように、工夫しながら実習を進めているそうです。

レシピも本格的です。

①チョコレートを細かく刻み、バターと一緒に湯煎で溶かす。

②卵を卵白と卵黄に分ける。

③卵黄を泡立て、グラニュー糖を加え、①のチョコレートとバターを加えて混ぜる。

④卵白を泡立てて、メレンゲを作る。

⑥③と④を軽く混ぜる。

⑦小麦粉とココアをふるいながら入れてざっくり混ぜる。

⑧型に流し込み、オーブンに入れて焼く(160℃、30分)

⑨粉砂糖をかける。

⑩切り分ける。

*おいしそうに出来ました。しかし、冷えてからの方がおいしいそうです。

【中1】中條先生の進路講話

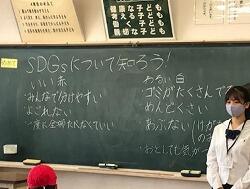

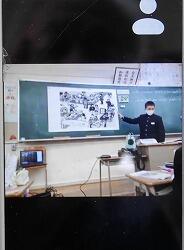

中1は、今週は「Precious Week」(プレシャス ウィーク:大切な1週間)として、さまざまな取り組みを行っています。昨日の「SDGs研究発表会」に続いて、今日の6,7限目に、Zoomを使って、本校の主幹教諭である中條先生による進路講話がありました。

タイトルは「あなたはSDGsに向かっていますか」

~青年海外協力隊活動をとおして~

タイトルは「あなたはSDGsに向かっていますか」

~青年海外協力隊活動をとおして~

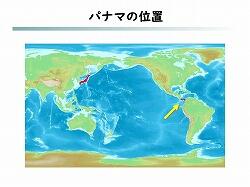

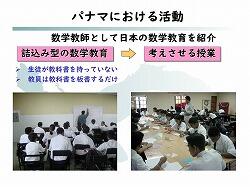

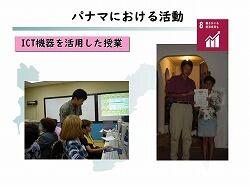

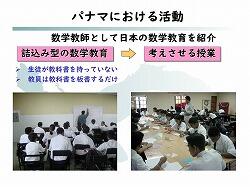

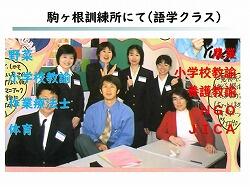

中條先生は、今から約20年前、平成12年7月~平成14年7月までの2年間、青年海外協力隊(JICA)として、「パナマ共和国」で数学教諭として活動していました。

国の大きさ:北海道くらい、当時の人口:約300万人、気候:熱帯モンスーン

パナマでの活動や、パナマの学校・生徒たち、パナマの生活、食事などについて、とても興味深いお話をお聞きしました。

パナマでの活動や、パナマの学校・生徒たち、パナマの生活、食事などについて、とても興味深いお話をお聞きしました。

同期の青年海外協力隊(JICA)には、さまざまな職業の隊員が参加していました。

講話を通して、「これからどのような力が必要になるのか」や、「SDGsに貢献するためにはどうしたらよいのか」などについて、語ってくださいました。

「海外に行って働くことや、国際協力NGOだけがSDGsに関わることではない。

たとえば、どのような職業であっても、環境に配慮をすれば、SDGsに関わっていることになります。何が問題かを、見つけることができそれに対して何ができるかが大切です。」

最後に、中條先生が、日頃から思って行動していることについて、話してくださいました。

*6,7限目の2時間連続の講話でしたが、生徒たちは、一言も聞き漏らすまいと、必死にメモを取ったりして聞いていました。とてもためになる講話でした。

生徒たちが、どんなことを感じていたのか、レポートを見せてもらうのが楽しみです。

最後に、中條先生が、日頃から思って行動していることについて、話してくださいました。

*6,7限目の2時間連続の講話でしたが、生徒たちは、一言も聞き漏らすまいと、必死にメモを取ったりして聞いていました。とてもためになる講話でした。

生徒たちが、どんなことを感じていたのか、レポートを見せてもらうのが楽しみです。

【中1】オンライン授業参観

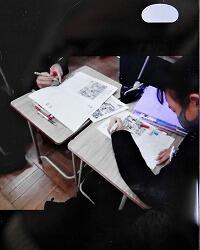

今日の5限目から7限目にかけて、中1の「SDGs研究発表会」(オンライン授業参観)を開催しました。

ユーチューブの「ライブ配信」機能を使って、3クラスからそれぞれ、研究発表を同時配信しました。

ユーチューブの「ライブ配信」機能を使って、3クラスからそれぞれ、研究発表を同時配信しました。

中1は、総合的な学習の時間を使って、6月からSDGs研究がスタートし、旭城祭では、SDGsについて調べたことを発表しました。

2学期からは、地域研究として、生徒が住んでいる地域の課題や問題点を調査し、SDGsの視点からどのようにしていくことで持続可能な社会になるかを考えてきました。

今日は、今年度の活動のまとめとして、研究班ごとに発表を行いました。

【1年1組】

<主な研究テーマ>

・佐野市の観光客を増やそう。

・足利市を誰にでも優しい街に

・小山市の発展と国際交流について 等

【1年2組】

<主な研究テーマ>

・足利をPRして経済再生をねらおう。

・豊かな自然を守り続ける

・地域の伝統をこれからも受け継いでいくためには

・守ろう 佐野市の憩いの場 等

【1年3組】

<主な研究テーマ>

・佐野市の祭りを盛り上げよう

・足利市の観光名所とその課題

・小山市の公園について 等

*3クラスとも、とても素晴らしい発表でした。旭城祭での発表と比べると、全ての面で成長の跡がはっきりと分かりました。生徒一人一人が、自信を持って堂々と発表している姿が印象的でした。よく頑張りました。

*3クラスとも、ユーチューブの総再生回数は190から240程度でした。

5~7限目にかけての2時間半でしたので、途中から再生したり、休み時間に一旦退出し、授業が再開する頃また再生したりと、お一人で複数回再生されたので、このような数字になったのではないかと思います。多くの方々にご参加いただき、感謝しています。ありがとうございました。

*最後は、それぞれのクラスで、画面を見ていただいている保護者に向かって、感謝の気持ちを伝えて、終了しました。

【中学】第16回佐野市理科研究展覧会

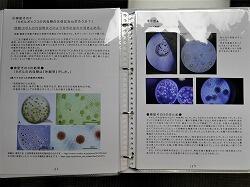

1月22日(金)、「第16回佐野市理科研究展覧会」の審査が行われました。

附属中からは、各学年から3点ずつ出品し、中1は、松葉紳一郎君の研究が最優秀賞(県出品)、中2は、栢島蒼史君の研究が最優秀賞、中3は、佐藤遙都君及び木村香乃音さんの研究がそれぞれ最優秀賞を受賞しました。また、出品した9名全員がそれぞれ賞をいただきました。おめでとうございます!

附属中からは、各学年から3点ずつ出品し、中1は、松葉紳一郎君の研究が最優秀賞(県出品)、中2は、栢島蒼史君の研究が最優秀賞、中3は、佐藤遙都君及び木村香乃音さんの研究がそれぞれ最優秀賞を受賞しました。また、出品した9名全員がそれぞれ賞をいただきました。おめでとうございます!

*以下に、作品の紹介と研究に対する私からの簡単なコメントを載せました。

【中1の研究】

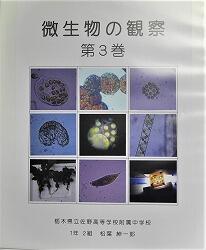

松葉紳一郎君「微生物の観察~第3巻~」最優秀賞(県出品)

→松葉君の研究については以前、紹介しましたが、中1という枠を超えた立派な研究です。本校では、唯一の県出品ですが、県であっても全国であっても、評価される研究内容です。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jo7tj447j-1552#_1552

池田愛華さん「手を触れずに風船を割ってみる」優良賞

→風船に柑橘類などを押し当てると風船が割れるということに気づき、それをテーマにした池田さんの着眼点が素晴らしいと思いました。

三田遙花さん「Xジャイロの秘密を探ろう」優良賞

→Xジャイロに興味を持ち、実際にいくつかのモデルを作って飛び方を比較している点は、まさに理科研究の王道といえるもので、三田さんはそれに挑戦してくれました。

【中2の研究】

栢島蒼史君「地域の石しらべ~歴史を語る石達~」最優秀賞

→石に興味を持ち、地域の特徴的な石を丹念に収集しています。それだけでも素晴らしいですが、栢島君はそこから、その土地でどんなことが起こっていたか、歴史を探ろうとした点が最優秀賞に評価されたと思います。緻密さと大胆さが垣間見れる研究です。

谷津聖子さん「コーラに骨を漬けてみたら」優秀賞

→コーラなどの炭酸飲料を飲みすぎると骨が溶けるという話は確かに聞いたことがありましたが、それを実験で証明しようとしたところが凄い発想です。しかも、溶けるかどうかを重さの変化で表したアイディアが秀逸です。谷津さん、センスいいです。

菅原和かさん「アントシアニンの力~紫外線の防止~」優良賞

→菅原さんは、ムラサキキャベツから抽出したアントシアニンが、紫外線の防止にも効果があることを実験で証明しようとしてくれました。身近な材料が紫外線の防止に関係があることに着目した点がまず素晴らしと思いました。とても発展性のあるテーマです。

【中3の研究】

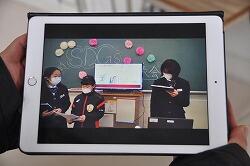

佐藤遙都君「いわしの最適な除肉方法」最優秀賞

→排水口・排水管クリーナーである「パイプフィニッシュ」を使って、イワシの骨格標本を作れないか、という研究の動機とアイディアがとても興味深かったです。より効率的な方法を探るため、パイプフィニッシュの濃度を変えたり、ブラシで使ったり、いろいろなバリエーションが派生していく様子には、研究に対する佐藤君の情熱を感じました。面白い研究です。

田中美怜さん「手荒れ改善大作戦!!~手作り化粧水~」優秀賞

→コロナ禍での手指の消毒による手荒れは深刻な問題です。そうした身近な体験からテーマを設定し、実際に手にやさしい化粧水を作ってしまうバイタリティが素晴らしいと思います。この研究によって、そもそも化粧水って何?という素朴な疑問に対してもちゃんと答えてくれている点は特筆すべきです。田中さんが楽しんで研究していることが伝わってきました。

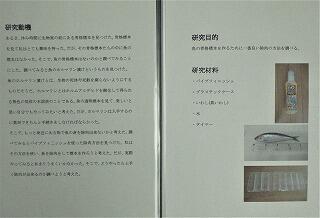

木村香乃音さん「野菜石鹸~ごみ問題解決にもつながる希望の石鹸~」最優秀賞

→木村さんは、実際にテレビなどで見た野菜石鹸に着目し、自分で作ってみようと考えテーマを設定しています。さらに、自分で作った野菜石鹸の洗浄力を独自の基準で評価している点もオリジナリティがあって素晴らしいです。また、野菜だけでなく、果物の果汁を使った果物石鹸のアイディアに至っては、研究を超えて、商品開発に近いレベルに達しています。これは、理科研究から、社会課題の研究へと発展できるテーマではないでしょうか。写真もきれいで見ていて楽しくなる研究でした。木村さんが楽しんで取り組めるテーマを見つけたことが勝因でしょう。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ

1月23日・24日の雨を待ちかねていたことでしょう。

トウキョウサンショウウオが、やっと姿を現しました。

トウキョウサンショウウオが、やっと姿を現しました。

ちなみに、「トウキョウサンショウウオ」は、魚ではなく両生類です。「ウオ」とありますが、昔の人は、畑ドジョウとも呼んでいたらしく、水の中で泳いでいるものは、魚のようなものと考えていたのではないかと思います。

例年だと、12月中には、まずオスが産卵場に降りてくるのですが、晩秋から冬にかけて、全くと言っていいほど、雨が降りませんでした。そのため、定点観測地点の産卵場には水がほとんどない状態でした。

↓こんな感じでした。(1月23日の午前中に撮影)

ところが、今回の雨で24日の夕方までにここまで溜まりました。降った雨が、岩盤の地面を伝って、ぽたぽたと流れ込んで溜まっていきます。

これを待ってましたとばかりに、オスのトウキョウサンショウウオが、周囲の山などから、産卵場目指して集まってきました。その数、約15個体。これからも、さらに集まってくるでしょう。おそらく、30~40個体くらいは集まってくるはずです。

今回は、夜中(1月24日の21時頃)の産卵場の様子を動画で公開します。

R3.1.24トウキョウサンショウウオ① https://youtu.be/N7Ejcc-Qz7o

R3.1.24トウキョウサンショウウオ② https://youtu.be/o6kjJNVP68o

以下は、水中撮影です。(水が濁っています。水中撮影ができるデジカメを購入しましたので、また、うまくとれるようになったら紹介します。)

R3.1.24トウキョウサンショオウオ③ https://youtu.be/99HXTxQOquw

例年だと、12月中には、まずオスが産卵場に降りてくるのですが、晩秋から冬にかけて、全くと言っていいほど、雨が降りませんでした。そのため、定点観測地点の産卵場には水がほとんどない状態でした。

↓こんな感じでした。(1月23日の午前中に撮影)

ところが、今回の雨で24日の夕方までにここまで溜まりました。降った雨が、岩盤の地面を伝って、ぽたぽたと流れ込んで溜まっていきます。

これを待ってましたとばかりに、オスのトウキョウサンショウウオが、周囲の山などから、産卵場目指して集まってきました。その数、約15個体。これからも、さらに集まってくるでしょう。おそらく、30~40個体くらいは集まってくるはずです。

今回は、夜中(1月24日の21時頃)の産卵場の様子を動画で公開します。

R3.1.24トウキョウサンショウウオ① https://youtu.be/N7Ejcc-Qz7o

R3.1.24トウキョウサンショウウオ② https://youtu.be/o6kjJNVP68o

以下は、水中撮影です。(水が濁っています。水中撮影ができるデジカメを購入しましたので、また、うまくとれるようになったら紹介します。)

R3.1.24トウキョウサンショオウオ③ https://youtu.be/99HXTxQOquw

身近な風景 ~天神様の梅

1月23日の夜半から24日にかけて、久しぶりに雨が降りました。11月2日・3日(降水量8.5ミリ)以来ですので、約2か月半ぶりです。この雨は、身近な動植物たちにとっては、間違いなく恵みの雨でしょう。

朝日森天満宮(天神様)の梅も、ほころんできました。

朝日森天満宮(天神様)の梅も、ほころんできました。

天神様には、御祭神である菅原道真公が梅をこよなく愛していたということから、参道には多くの梅の木が植えられています。2月末頃が、紅梅、白梅ともに満開となりますが、すでに、花が咲いている木がありました。

また、梅の木の足元には、ホトケノザ、ナズナなども花を咲かせていました。

春は、もうそこまで来ているようです。

附属中生徒会役員選挙 ~選挙管理委員会

今日の6,7限目に、附属中生徒会役員選挙の演説と投票、そして、放課後には、選挙管理委員会による開票作業が行われました。

演説は、昨日までに収録した演説の動画をDVDにしたものを、各教室で一斉に放映しました。

その後、直ちに投票が行われ、生徒会室で開票作業を行いました。

こうした作業は、各クラスで選ばれた「選挙管理委員会」9名のお仕事です。

選挙管理委員会は、12月初旬に設置され、12月中に選挙の告示の放送や候補者のプロフィール集の作成、ポスター等の掲示物の準備などを行います。

Q1:どんなことを心がけていましたか?

委員長の黒田紗良さん(3-3)「開票作業を正確に行うことはもちろんですが、選挙の告示の放送や、今日の投票の仕方の説明(DVD)などで、みんなに、選挙に興味や関心を持ってもらえるよう、訴えかけるように伝えることを心がけました。」

Q2:なぜ、選挙管理委員をやろうと思ったのですか?

副委員長の松村唯愛さん(3-2)「2年生の時に立候補して生徒会の仕事をしようと思いましたが、あと一歩、踏み出すことができず、やればよかったと後悔していました。選挙管理委員会は裏方の仕事ですが、次の生徒会役員を決める大事な仕事なので、選挙管理委員会という形で、生徒会に関わる仕事をやろうと思いました。」

Q3:3年連続して選挙管理委員をしている人はいますか?

佐藤遙都君(3-1)「自分だけが3年連続で選挙管理委員をやっています。やはり、生徒会役員を決める大事な仕事に関わりたかったからです。」

開票作業が終わりました。しかし、選挙管理委員会の各委員は、自分が担当したクラスの開票状況しかわかりません。全体の集計作業は、生徒会顧問の高木先生が行い、その結果を委員長が校内放送で発表することになっています。

こうした地道な作業が、生徒会活動を支えています。立派な仕事ぶりでした!

お疲れ様でした。

いじめ・教育相談アンケート結果(1月)

1月13日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

今回は、中高ともに、「いじめてしまった」「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒はいませんでした。また、自由記述では、コロナに関する不安を上げている生徒が、どの学年でも多くみられました。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

高3生から中学生へのアドバイス(感想追加)

今日は、進路の決まった高3生が、中学生に対して講話を行いました。

5限目は中学3年生に、高校での学習・生活・部活動との両立などについて、

6限目は中学2年生、7限目は中学1年生に、中学校の時にやってよかったこと・後悔していること・夢をもつことなどについて、講話を行いました。

5限目は中学3年生に、高校での学習・生活・部活動との両立などについて、

6限目は中学2年生、7限目は中学1年生に、中学校の時にやってよかったこと・後悔していること・夢をもつことなどについて、講話を行いました。

5限目(中3対象)の講師を引き受けてくれたのは、店網泰吾君(1組)、松下陽斗君(2組)、大川高史君(3組)、荻原彩加さん(4組)の4名です。

6限目(中2対象)と7限目(中1対象)の講師を引き受けてくれたのは、熊倉幸寛君(1組)、若田部菜桜さん(1組)、高塩凱斗君(4組)、中山実千花さん(4組)、飯島初花さん(4組)の5名です。

*私が見学できたのは6限目と7限目で、5限目については残念ながら見学できませんでした。そのため、6,7限目や終了後の様子などについて、紹介します。

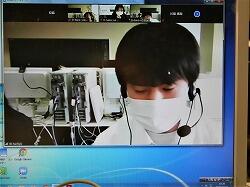

高3生は、選択1教室(中1と中2の教室の間)から、Zoomを使って、遠隔で講話を行いました。

一方、中学生たちは、それぞれの教室で、メモを取りながら、よく聞いていました。

講話の音声は、とてもよく聞こえていました。

→こんな感じです。 https://youtu.be/bnFyB264cYg

全員の講話が終わった後、中学生からの質問もあり、高3生がそれらに丁寧に答えてくれていました。

一人一人、質問に答えています。

最後は、中学生からの大きな拍手の音がスピーカーから流れてきました。

すべての講話終了後、中学生に何を一番伝えたかったかを聞きました。

熊倉君「何に対しても、最後まであきらめないことです。頑張り続けることに意味があると思いました。」

飯島さん「中学高校時代は、勉強だけでなく、それ以外のやりたいことに挑戦して欲しいことを伝えました。自分の場合は、部活動やバック作りでした。」

中山さん「様々なことに興味を持ってほしいと思いました。興味はやがて知識に変わっていき、知識が増えていくことで新たな興味が生まれてくることを伝えました。」

高塩君「勉強だけでなく、何でもいいから一生懸命になれることを見つけて欲しいと思います。自分の場合は、ゲームが大好きでしたが、それが現在の進路(社会工学)につながりました。」

若田部さん「私の座右の銘は『なんとかなる』です。続けていれば、なんとかなる。私はこのことをディベートから学びました。ディベート班の活動は、つらくて途中でやめたくて仕方がありませんでしたが、6月の引退まで続けることができました。この体験から、続けていれば『なんとかなる』ことを学びました。中学生も、とにかくなにかを続けて欲しいと思います。そうすれば、なんとかなります。」

これに対して、講話を聞いていた中学生はどんなことを感じたのでしょうか。

中2の学年通信(1/25発行)に掲載される感想を一部紹介します。

磯村二葉さん(中2-1)「勉強がなかなか進まないことがあるので、基礎からやるというのは、とても良いアドバイスをもらった気がしました。」

舩江真琉乃さん(中2-1)「私はまだ将来の夢など決まっていませんが、いろいろなことに興味を持つことを心がけ、自分の世界を広げていこうと思います。中山先輩がおっしゃっていた「自分の夢を深めるためには、さまざまなことを知る必要がある」というのが、とても説得力がありました。」

山口桜佳さん(中2-2)「いきなり難しいことをするのではなく、簡単なことからコツコツと続けることが大切なのだということが分かりました。「終わりよければすべて良し。」終わりがよくなるよう頑張りたいです。」

五十嵐理希君(中2-2)「これからは集中できる場所を見つけ、目標を立てて勉強に励んでいきたいと思いました。自分も「なんとかなる」という言葉大切にしていきたいです。」

山野琉惟さん(中2-3)「何でもいいから一生懸命になれることを探す」というのは、私自身も大切だと思っていたので嬉しかったです。また、毎日5分でもいいから机に向かうというのは衝撃でした。5分間を大切にする習慣をつけたいです。」

高野蒼人君(中2-3)「友達に教えると、教えた方も内容が頭に残り定着しやすいと聞いたので、自分も率先して友達に教えたりしたいと思います。」

附属中生徒会役員選挙 ~政見放送収録!

昨日と今日の放課後、附属中の生徒会役員選挙の立候補者と応援者の演説を生徒会室で収録しました。

新型コロナの影響で、1月21日の体育館での立会演説会は中止になりました。その代わり、事前に収録した立候補者と応援者の演説を、当日、教室で放送することになりました。

新型コロナの影響で、1月21日の体育館での立会演説会は中止になりました。その代わり、事前に収録した立候補者と応援者の演説を、当日、教室で放送することになりました。

今回の選挙では、会長候補者5名、副会長候補者3名の激戦です。

立候補者のポスターにも気合が入っています。

立候補者合計8名とそれぞれの応援者8名で、計16名分の演説を収録しました。

これを21日、各教室で放送しますので、それをよく見て、聞いて、会長、副会長を選んでください。今回初めての試みですが、候補者の考えをじっくり聞くには、いい方法かもしれません。楽しみにしています。

附属中生徒会役員選挙

朝7時50分頃、中学校の昇降口付近で声が聞こえたので、近くに行ってみました。

今週の木曜日(21日)が、中学校の生徒会役員選挙ということで、立候補者と応援弁士による選挙活動が行われていました。

附属中では、立候補者のポスターを作ったり、名前の入った「たすき」をかけたり、かなり本格的に選挙活動を行っています。自分たちで、学校生活をよりよくしたい、という志のある生徒がたくさんいるのは、素晴らしいことだと思います。

今週の木曜日(21日)が、中学校の生徒会役員選挙ということで、立候補者と応援弁士による選挙活動が行われていました。

附属中では、立候補者のポスターを作ったり、名前の入った「たすき」をかけたり、かなり本格的に選挙活動を行っています。自分たちで、学校生活をよりよくしたい、という志のある生徒がたくさんいるのは、素晴らしいことだと思います。

中2数理探究 ~野鳥観察会(2日目)

今日は1,2時間目に、中学2年1組の数理探究で「野鳥観察会」を行いました。

昨日は午後でしたが、午前中では野鳥たちのどんな姿が見られるのでしょうか?

さあ、出発です。

昨日は午後でしたが、午前中では野鳥たちのどんな姿が見られるのでしょうか?

さあ、出発です。

今日も、日本野鳥の会栃木県支部足利分会の5名を講師として、5班に分かれて活動しました。秋山川沿いの遊歩道に出ると、毎日散歩をしている方に出会いました。

「今日はほとんど鳥が出てないねえ。猛禽類(オオタカなど)が飛んでると、隠れちゃうんだよ。」出だしから暗い雰囲気が漂ってきました。

秋山川の対岸の木の枝にカラスの巣があり、すぐ近くにカラスが止まっていました。

しかし、幸先よく、ヒヨドリを近くで見ることが出来ました。双眼鏡やフィールドスコープで観察すると、あまりのリアルさに歓声が上がりました。

秋山川と並行して、菊沢川が流れているのですが、そこで「ハクセキレイ」を観察しました。今日も、「ハクセキレイ」、「セグロセキレイ」、「キセキレイ」の3種を確認できました。ちなみに、写真の「ハクセキレイ」は顔の周りが白いのが特徴です。

今日も「モズ」が昨日と同じ電線に留まっていました。ここが、縄張り?なのでしょうか。なんだか、今日はついてるような気がしてきました。やはり、生徒からも人気がありました。

ここで、今日の主役の一人?である「アオサギ」の登場です。アオサギはここで見ることが出来る最大の鳥類です。

このアオサギは、一瞬飛び立ち、私たちの頭上を大きく一回りし、また同じ場所に戻ってきてくれました。おかげで、飛んでいる様子を身近に観察することが出来ました。サービス満点のアオサギでした。

菊沢川を下ってくると、昨日は全く見られなかった「マガモ」が複数いました。

頭が緑色なのがオスで、茶色で地味なのがメスです。何となく、つがいで行動しているように見えます。

さらに、下流に目をやると、ダイサギが4羽程度、舞い降りてきて、私たちの前に姿を現しました。水鳥の定番たちが、続々と集結しているようです。

と、そこにさらにビックなサプライズがありました。菊沢川と秋山川が合流した地点から数十メートル下流に「カワセミ」が止まっているのを発見しました。どこにいるかわかりますか?

それを拡大したのが、次の一枚です。カワセミの独特な色彩をはっきりと確認することが出来ました。

これだけでも、今日の観察は十分満足だったのですが、さらに大きな舞台が用意されていたのです。

菊沢川にいた「マガモ」たちは、秋山川に飛んで移動し、さらに多くのマガモが合流してきました。

この写真は、秋山川にかかっている橋の上から下流をみたものです。「アオサギ」1羽、「ダイサギ」5羽、「マガモ」20羽、という今日のオールスターが一堂に集まっていました。

まるで、子どもたちを見守るお父さん、お母さんのように、「アオサギ」「ダイサギ」「マガモ」が一緒になって、一時を過ごしてしました。この関係性は、どう説明できるのでしょうか?

人間の世界は今、コロナ禍で苦しんでいますが、私たちの周りの野生動物たちは、おそらくコロナとは一切のかかわりがなく、いつもと同じ生活を営んでいることを、この様子を見た瞬間、実感しました。

橋の上からは、他の班もこの様子を観察していました。

しばらくすると、マガモたちは、一斉に飛び立ち、どこかへ行ってしまいました。こうして、今日の観察会のクライマックスは、唐突に終わりを告げました。

学校へ帰る途中では、来た時に最初に観察した「ヒヨドリ」がまた、留まっていました。

物憂げなネコも私たちの一団に、多少の興味を持ったようです。

教室では、今日観察した鳥たちを確認しました。

今日、私が確認できた鳥は、

ハシブトガラス、ハシボソガラス

キジバト、ヒヨドリ、ツグミ、モズ、ムクドリ、スズメ

ハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレイ

イソシギ、クサシギ

アオサギ、ダイサギ、カワウ

マガモ、コガモ

カワセミ 計19種類でした。

今日の「野鳥観察会」は「鳥がほとんど出てない」という地元の方の不穏な情報からスタートしましたが、終わってみると、近年まれにみる大収穫でした。野生動物の生活は予想がつきませんが、人間生活とは別の世界があることに気づいてもらえたでしょうか? それが「サイエンス」の入り口でもあります。こんな素敵な体験ができることって、本当に素晴らしいと思います。

中2数理探究 ~野鳥観察会(1日目)

今日の6,7限目、中学2年3組の数理探究の時間に、秋山川の周辺で「野鳥観察会」を行いました。

講師は、日本野鳥の会栃木県支部足利分会から、谷津勝利さん、広田幸弘さん、茂木尚枝さん、石井裕子さん、須藤健さんの5名が来てくださいました。生徒たちは5班に分かれて、野鳥観察会を楽しみました。

さて、この鳥はなんでしょうか?

(答)そうです。誰でも知っている「スズメ」です。双眼鏡でじっくり観察すると、なかなか、かわいいですね。

これは、今日観察した中で、もっとも大きな「ダイサギ」です。冬の間は、クチバシが黄色いのが特徴です。

セキレイの仲間は、セグロセキレイ、キセキレイ、ハクセキレイの3種類観察できました。これは、セグロセキレイです。

これは、電線に留まっている「モズ」です。生徒からは、今日見た鳥の中で、モズが良かったという声もありました。小動物のみを食べる完全な肉食性ですが、見た目は茶色でかわいいです。

現在、秋山川は去年の台風の影響で修繕工事が続いており、カモ類の飛来が例年になく少ない状況ですが、少し離れたところに「コガモ」のメス4羽を発見しました。

この写真でははっきりわかりませんが、高倍率の望遠鏡(フィールドスコープ)で見ると、まるで、すぐそこにいるように、はっきりと見えました。これには感動しました。生徒たちは、順番にフィールドスコープで観察しました。

この鳥は「クサシギ」です。これも離れたところにいるのを野鳥の会の石井さんが見つけてくれました。ここで見られるのはとても珍しいそうです。

「イソシギ」です。シギの仲間を2種類、観察できました。

そんな中、きれいな緑色の鳥が、ふいに現れました。「カワセミ」です。

これには皆、興奮し、一斉に双眼鏡で探し回りました。この周辺では、運がよければ、カワセミに出会うことが出来ます。

野鳥ではありませんが、川にはおおきなニシキゴイが2匹、泳いでいました。

こうして、班ごとにいろいろな野鳥を観察し、教室に戻ってきました。

教室では、今日、観察できた鳥の名前を班ごとに確認しました。

今日観察できた野鳥は以下のとおりです。

ハシボソガラス、ハシブトガラス、

ムクドリ、ヒヨドリ、モズ、ツグミ、イカル、スズメ、

ダイサギ、アオサギ、

セグロセキレイ、キセキレイ、ハクセキレイ、

イソシギ、クサシギ、

コガモ、カルガモ、

カワセミ、 以上18種類でした。

カモ類が少なかったのは残念でしたが、とても楽しい観察会でした。

野鳥の会の皆さま、ありがとうございました。

明日は、1,2時間目に別のクラスで、野鳥観察会があります。

午前中にはどんな野鳥の姿が見られるでしょうか。

生徒の感想をいくつか紹介します。「野鳥の会の先生から、鳴き声から名付けられた鳥の話や渡良瀬遊水地のコウノトリの話なども聞くことができ、非常に有意義で貴重な時間でした。

「カラスは2種類いて、カーカーと鳴くのがハシブトガラス、ガーガーと鳴くのがハシボソガラス、という見分け方を知ることができました。カワセミは青色でとてもきれいでした。」

「野鳥の会の先生方が持っていた望遠鏡で見ると、鳥の色やくちばし、足の長さなど、細かいところまで観察できました。」

「野鳥は川の近くにたくさんいるんだなと改めて思いました。小さな鳥が逃げ込みやすいような木々がたくさんありました。また、スズメのように群れる鳥と、モズのように一匹だけで生きていく鳥の違いはどこにあるのかなと思いました。」

「今日は晴れていて、川の周辺だったので、普段は見られないような鳥をたくさん見ることができました。野鳥の会の先生は、遠くにいる小さい鳥も見つけて素早く観察していて、すごいなあと思いました。鳥によって、鳴き方、形、色、すべて違っていて、それを見分けるのは大変だと思いました。今日、見つけた中で、私はキセキレイがお気に入りです。とても貴重な体験ができました。」

身近な風景 ~富士山

夕方16時40分を過ぎると、夕焼けで空が少しずつオレンジ色に輝きだします。

3階の化学室からは、南西の方角に富士山がよく見えます。

3階の化学室からは、南西の方角に富士山がよく見えます。

5時になると、オレンジ色の空が濃くなっています。

5時15分、建物の窓に灯る明かりの数が増え、富士山はオレンジ色の空をバックに、よりくっきりと浮かび上がります。空が暗くなる前の一瞬が、最も富士山が輝いて見えます。

5時20分を過ぎると、やがて富士山は暗い闇の中に消えていきます。

身近な風景 ~渡良瀬遊水地

渡良瀬遊水地は、この時期、カモ類などの野鳥を見ることが出来ます。

貯水池を取り巻くように遊歩道が整備されているので、ちょうどよい散歩コースの一つです。

男体山や女峰山などの日光連山が綺麗に見えました。

貯水池を取り巻くように遊歩道が整備されているので、ちょうどよい散歩コースの一つです。

男体山や女峰山などの日光連山が綺麗に見えました。

男体山がくっきりと見えます。山頂付近には雪が積もってますね。

マガモやカルガモの群れが水面に多数浮かんでいます。

マガモ(左)とカルガモ(右)

カルガモは、首をはねの中に入れて寝ていたり、水面に首を突っ込んでえさ探し?をしている個体も多くみられました。だいぶくつろいでいるような感じでした。近づくと、岸から離れるように泳いで行ったり、飛んで行ったりします。

シギ類も何匹が目にしました。何シギかは、はっきりわかりませんが、肢と嘴の付け根あたりのオレンジ色がかなり目立っていました。水辺を歩きながら、嘴でえさを探していました。飛んでいる姿は結構かっこいいです。

やはり渡良瀬遊水地は野鳥の楽園という感じでした。

今週は、中2の数理探究で、秋山川付近での野鳥観察があります。こちらも楽しみですね。

全国大会報告会、壮行会、始業式

今日から3学期が始まりました。

8:45から全国大会の報告会・壮行会の後、始業式を行いました。その後、ホームルーム、大掃除を行い、11:30には放課となりました。

大掃除の定番、窓ガラス拭きは何も言わなくても率先してやってくれます。

8:45から全国大会の報告会・壮行会の後、始業式を行いました。その後、ホームルーム、大掃除を行い、11:30には放課となりました。

大掃除の定番、窓ガラス拭きは何も言わなくても率先してやってくれます。

全国大会の報告会

「全国高校生英語ディベート大会」で全国第5位となったSGHクラブディベート班から2年生の江部青飛君、小林杏珠さん、兵藤かほるさん、岡部豪太君の4名です。出場者代表で、江部君が報告をしてくれました。

予選リーグでは、4勝1敗1分けで5位となり、決勝リーグ(4位以上)には進めませんでしたが、唯一敗れたのが今回優勝した市立浦和高校でしたので、全国トップレベルとの戦いをすることが出来たそうです。

壮行会

全国大会「WWL・SGH×探究甲子園2021」出場

→SGHクラブ海外班:1年生の関根圭汰君、横塚功樹君、小松崎寛人君

3月21日 Zoomにてオンライン開催

関東大会「第26回東関東アンサンブルコンテスト」

→吹奏楽部 打楽器六重奏

激励の言葉(校長)R2 3学期始業式壮行会.pdf

始業式 R2第3学期始業式.pdf

【中学】一人1台パソコンの準備

昨年末、国のギガスクール構想に基づき、本県では、まずは県立中学校に一人一台のパソコンが届きました。生徒分315台に加え、教員分など(18台)、合わせて333台が届きました。しかし、すぐには使えません。

今日は、中学生のテニス部、バレー部、ラグビー部、バスケットボール部の生徒に手伝ってもらいました。朝8時30分から、パソコンが保管してあった校長室から、人数分を各クラスに運びました。各クラスでは、生徒が1台1台、箱からパソコンを出して、番号のシールを本体と電源コードに貼りました。これだけでも大変な作業です。

【1年1組】

【1年2組】

【1年3組】

【2年1組】

【2年2組】

【2年3組】

【3年1組】

【3年2組】

【3年3組】

この後、シールが貼られたすべてのパソコンを教室のパソコンラックにセットし、電源コードを1台1台につなぎました。

後は、パソコンラックが自動的に順番に数台ずつ充電してくれます。(300台以上を同時に充電すると、電源がパンクしてしまいます。)

今日の作業は、ここまでしかできません。

手伝ってくれた部活の部員の皆さん、ありがとうございました!

(中学生の皆さんは、使うときに、テニス部、バレー部、ラグビー部、バスケットボール部に感謝しましょう。)

しかし、これでパソコンが使えるようになったわけではありません。

今度は、充電が完了したパソコンを1台1台立ち上げ、セットアップします。そして、今回工事して設置したWifiを使って、ネットからパソコンにソフト(ワードやエクセルなど)をダウンロードしてインストールします。

インストール終了まで結構な時間がかかりますので、これは休み明けの授業を使って、自分が使うパソコンを自分でインストールすることになると思います。使えるようになるには、もう少し、時間がかかりそうです。

ちなみに、高校生は一人1台ではなく、三人に1台の割合でパソコンが入ります。こちらの方は、まだ、物品が届いてませんので、もう少し先になります。

【中高】ラグビー部の練習風景

今日の午前中、中高のラグビー部が合同で練習していました。

ちょうど見学した時は、廃タイヤを利用した練習に全員で取り組んでいました。

ちょうど見学した時は、廃タイヤを利用した練習に全員で取り組んでいました。

11時頃、校庭の方から何やらペタンペタンという音が響いてきたので、何をやっているのかなと校庭に行ってみると、中高のラグビー部員が廃タイヤを使った練習をしていました。

それぞれが、廃タイヤを押したり、引っ張ったり、倒したり、など、校庭を何往復もしていました。なかには、ハンマーでひたすら叩いている者もいました。

この練習は柾木先生の発案によるもので、かなりキツイ練習だそうです。

前からこのタイヤは何に使うのかなと思っていましたが、納得しました。

高校ラグビー部の新部長「小倉悠輝(おぐら ゆうき)」君(高2)によると、高校生の部員は男子9名、女子2名、早期入部の女子が1名、合計12名で活動しているそうです。ちなみに、中学のラグビー部は、女子8名、男子5名の13名です。中高合わせて25名で練習しています。

Q1:高校ラグビー部の新部長になってどんなことを感じましたか?

→「部長として、やるべきことが予想以上にたくさんあることに驚きました。今まで見てきた部長は大変なことをやっていたんだなあと思いました。」

Q2:部長として、やりがいとかはありますか?

→「みんなと一緒に練習して、一緒に成長することができる、というのは嬉しいです。そのためにやるべきことをやっていきたいです。」

Q3:目標は何ですか?

→「やはり、ラグビーをやっている以上、目標は花園へ行くことです。それには、まず、部員が15人必要なので、何とか、あと8人集めたいです。」

*今年は、ラグビー部の創部70周年にあたる年だそうです。70年の長い年月の間には、いろいろなことがありましたが、中高一貫のラグビー部として活躍を期待しています。

【高校】野球部、初練習!

今日は、野球部の初練習がありました。

朝7時から第2グランドにある部室で勉強会を行った後、朝日森天満宮(天神様)まで走ってきました。

全員そろって、夏の大会に向けた勝利祈願等を行いました。

朝7時から第2グランドにある部室で勉強会を行った後、朝日森天満宮(天神様)まで走ってきました。

全員そろって、夏の大会に向けた勝利祈願等を行いました。

野球部は現在、部員10名(うち、マネージャー2名)+附属中3年生の早期入部2名の計12名で活動しています。

部長の佐山竜空(さやま りく)君に今年の抱負を聞きました。

→「去年は夏の大会で1勝を上げることが出来たので、今年は2勝が目標です。」

*去年の素晴らしい戦いぶりが印象に残っていますが、是非それを上回る活躍を期待しています。今年も応援しています。

「天神様のなで牛」

朝日森天満宮の御祭神 菅原道真公は、反芻類の牛が繰り返し噛み砕き消化することを学問になぞらえ、大変かわいがられたそうです。天神様の使わしめ(神牛)の耳元でお願いを唱えながら、一番気にかかる箇所をやさしく撫でると、撫でた箇所と同じところにご利益があるといわれている。(以上、案内板より抜粋)

身近な風景 ~初詣

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

初詣も分散参拝ということでしたので、年が変わった直後ではなく、2日の夜8時頃に初詣に行きました。家族連れが3人しかいませんでした。しかし、この神社は正月三が日は夜9時頃まで参道が灯篭で明るく照らされていて幻想的です。(何神社かわかりますか? 旧岩舟町にあります。)それでは、興味のある方は「バーチャル初詣」をお楽しみください。

今年もよろしくお願いします。

初詣も分散参拝ということでしたので、年が変わった直後ではなく、2日の夜8時頃に初詣に行きました。家族連れが3人しかいませんでした。しかし、この神社は正月三が日は夜9時頃まで参道が灯篭で明るく照らされていて幻想的です。(何神社かわかりますか? 旧岩舟町にあります。)それでは、興味のある方は「バーチャル初詣」をお楽しみください。

鳥居をくぐると、石の階段が続きます。

参道の途中に「茅の輪」と呼ばれるものが見えます。

輪をくぐって出てくる、ということは、新しく生まれ変わる「再生」の意味があるそうです。

さあ、くぐってみましょう。

「茅の輪」をくぐると、最後の石段が続きます。

本殿の姿が見えてきました。

神社の本殿です。この神社は室町時代に建立されたとされており、需要文化財に指定されています。

三密防止のシールが貼られていますが、今はだれもいないので進んでいきましょう。

ここで、「二礼二拍手一礼」でお参りします。

今年は、新型コロナが終息することをお願いしました。

ところで、私はもう30年以上も毎年、この神社に初詣に来ています。

実は、ここでは、毎年、1月から4月にかけて、トウキョウサンショウウオが産卵にやってくるのです。しかし、今年はこれまで雨が全く降っていないので、産卵場に水がほとんど溜まっていません。本当に、いつ雨が降ってくれるのでしょうか。

今後、まとまった雨が降ったら、感動的な産卵の様子を紹介したいと思います。

それでは、足元に気を付けて、来た道を戻りましょう。由緒正しい、趣のある神社でしたね。

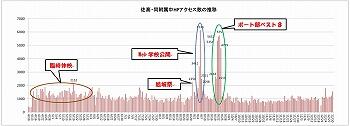

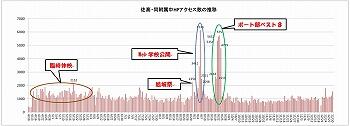

HPアクセス数から見た2020年

2020年が終わろうとしています。

4月の臨時休校から始まり、分散登校、学校説明会や一日体験学習、学校公開の中止など、マイナス要因も多かったですが、授業の動画配信やホームページのリニューアル、Web学校公開など、マイナスをプラスに変える取り組みも行ってきました。

そうした4月から12月までの9か月をホームページのアクセス数で振り返ってみたいと思います。

アクセス数.pdf

4月の臨時休校から始まり、分散登校、学校説明会や一日体験学習、学校公開の中止など、マイナス要因も多かったですが、授業の動画配信やホームページのリニューアル、Web学校公開など、マイナスをプラスに変える取り組みも行ってきました。

そうした4月から12月までの9か月をホームページのアクセス数で振り返ってみたいと思います。

アクセス数.pdf

毎日のアクセス数は、毎朝7時の段階でアクセスカウンターの数値を記録し、24時間で増えた分を便宜上「前日のアクセス数」としています。(かなりアナログな作業ですが、日課として続けています。)

4月からの9か月で、累計約32万3千アクセスがありました。これは、県内の県立高では断トツのトップだそうです。

一月平均アクセス数は約36,000で、9月が約65000アクセスで最大です。

一日平均アクセス数は約1270でした。直近の12月中では一日約1030アクセスです。ちなみに、4月以前の一日のアクセス数は、400アクセス程度でした。

4月から5月にかけて、授業動画等の配信で、一気にアクセス数が、約400から3倍以上の1400程度に増えました。

そして、9月のホームページリニューアルに向けて、6月くらいから校内でプロジェクトチームが構想を練り始め、9月当初には完成しました。トップページで写真がスライドするところは、先生方の譲れないこだわりがありました。

また、リニューアルに合わせて、プロの業者と学校紹介動画を作成しました。

HPで公開した附属中の授業(1272再生)と部活(945再生)、高校の授業(580再生)と部活(637再生)など、ユーチューブでの動画再生回数は予想以上でした。動画の公開等により、一日当たりのアクセス数は6000を超えるなど、お陰様で、多くの人たちのニーズに応えることができました。

また、旭城祭当日もアクセス数が2000を超え、最新情報を確認していただけたことで、スムーズな入場が出来たのではないかと思います。さらに、9月下旬のボート部の「全国大会ベスト8入り」の際も、一日5000アクセス越えを連発しました。ここまで注目されるとは想像していませんでしたので、「いったい何が起こったんだ?」と正直びっくりしました。それだけ大きなインパクトを持った出来事だったんだなあと改めて思いました。

その後、10月から11月にかけては、一日800~900アクセス程度でしたが、12月に入ると、再び増加し、1000アクセスを超えるようになってきました。これは、生徒たちの活動の成果が一気に出てきたことが大きく影響しているのではないかと思います。

以上、これまでの9か月をHPのアクセス数から振り返ってみましたが、こうしてみると、改めて、生徒たち、そして先生方はこの一年頑張ってきたなあと感じています。

(私は昨年度まで県教委総務課の高校再編推進担当で、県内や全国の学校の特色ある取組を注視してきましたが、ここまで生徒と先生方が頑張っており、さらにそれが成果として表れている学校はそうはありません。)

来年も、生徒たちの日々の活動に光を当てることができればと考えています。

(生徒の皆さんも、自分は今、こんなことを頑張っているんです、というのがあったら、ぜひ声をかけてください。)

それでは、よいお年をお迎えください!

身近な風景 ~12月の満月

今夜は、2020年最後の満月です。

月ごとに満月の名称がありますが、12月の満月は「コールドムーン(Cold Moon)」とも呼ばれています。

今夜は強い寒気が流れこむため、まさに「コールドムーン」という名称がぴったりです。

月ごとに満月の名称がありますが、12月の満月は「コールドムーン(Cold Moon)」とも呼ばれています。

今夜は強い寒気が流れこむため、まさに「コールドムーン」という名称がぴったりです。

ところで、今日散歩の途中で、ヤギの群れを見ました。

佐野市立北中学校の西側100mくらいにある空き地で、ヤギが放牧されていました。明らかにえさの入った大きな袋に群がり、むしゃむしゃ食べています。

住宅地の中に突如出現した牧歌的な風景でした。

さらに、何かわからない動物も飼われていました。

これは、何者なのでしょうか?

Change Maker Awards 1次予選、突破!

年末の慌ただしい中「朗報」が届きました!

12月29日(火)17時に、第3回 CMA(Change Maker Awards)にエントリーしていた佐高生チームの一次予選(書類選考)通過が発表になりました。

兵藤かほるさん、小林杏樹さん、新井優平君、江部青飛君の4名のチームです。

12月29日(火)17時に、第3回 CMA(Change Maker Awards)にエントリーしていた佐高生チームの一次予選(書類選考)通過が発表になりました。

兵藤かほるさん、小林杏樹さん、新井優平君、江部青飛君の4名のチームです。

CMA(Change Maker Awards)と聞いて、「もちろん知ってますよ!」という人は、そうはいないと思います。私も知りませんでした。

CMAは、今年度で第3回となる「中高生のための英語プレゼンテーションコンテスト」です。しかし、ただの英語のコンテストではありません。

コンテストの名称にも含まれる Change Maker とは、「変化を作る人」すなわち、自ら道を切り開き行動してくことのできる人を意味しています。動き出そう(go)、夢中になろう(do)、実現できる自分になろう(be)、がコンセプトの Change Makerを選び、表彰します。

今年度のテーマは、

「私たち × SDGs」というものです。

そこで、今回エントリーした4名は、「ディベート × SDGs」と設定し、佐野市の小学生を対象に、ディベートを通して、SDGsへの理解を深めさせることが出来ないかをテーマに探究学習を行いました。

まず、8月5日(水)に、宇都宮市役所の「スマートシティ推進室」を訪問しました。宇都宮市は、SDGsの貢献度ランキング3位(日本経済新聞社)であることから、まず、SDGsについて学ぶことから始めました。

次に、8月6日に、佐野市の青年会議所の方々に、アイディアをプレゼンしました。わざわざ、佐野高校まで来てくださいました。

そして、9月25日には、実際に、佐野市立天明小学校で、2年生、4年生、6年生を対象に、ディベートを活用した授業を行いました。

【2年生の授業】

プラスチックごみ問題について考えてもらうことを目的に、「エコバックとレジ袋、どちらがいい?」というテーマで授業をしました。小学2年生にディベートは難しすぎるため、エコバックとレジ袋のメリット、デメリットを出し合いました。

【4年生の授業】

「おかしの小分け、いい? わるい?」をテーマに、お菓子の過剰包装について、反対か賛成か、自分の意見を自分のかぶっている「赤白の帽子」で表しました。

【6年生の授業】

「コンビニは24時間営業を続けた方がいいかどうか」をテーマに、高校生が24時間営業のメリット・デメリットをプレゼンした後、小学生同士で意見交換しました。

こうした議論を通して、SDGsの視点などについて、小学生も理解を深めていきました。

このような一連の活動を、「動き出そう(go)、夢中になろう(do)、実現できる自分になろう(be)」というコンセプトのもとに、本選で発表を想定している探究学習について、800字程度のエッセーを日本語で作成し、12月27日締め切りでオンラインで提出しました。その審査結果が、12月29日(火)17時にHP上で発表になりました。

エントリー数402件に対して、書類選考合格者は112件。倍率は3.6倍でした。

この後、1月29日(金)までに、4分間の英語でのプレゼン動画を作成し、提出します。その審査結果が、2月1日に発表になります。予選を通過できるのは、関東ブロックの書類選考合格者22チームの中から、1,2チームだけです(倍率は、10~20倍です)。予選を通過した全国10チームが、2月28日(日)の本選(東京)に進みます。本選では、オンラインで英語のプレゼンを行います。

つまり、12月29日の書類選考合格者発表は、これからも続く審査の通過点にすぎません。しかし、ここまでやった彼らの頑張りは、特筆すべきものです。

彼らは、誰かに頼まれたり、やってみないか、と言われてやったわけではありません。教室に貼ってあったCMAのチラシを見て、面白そうだからやってみようと挑戦しました。すべて自分たちで考え、行動しました。小学校での授業も、どこかの学校で授業をやらせてもらえないか、学校に相談があり、彼らの熱意を受けて、教頭先生を通して、天明小学校にお願いしました。

今回の書類選考合格について、リーダーの兵藤さんは次のように答えてくれました。

「書類選考を通過した際の正直な感想は、喜びではなく安心でした。結果が出た際に、応募総数も発表されましたが、思っていたよりも規模が大きく、書類選考通過の重みを実感しました。動画審査では、研究の成果を十分に伝えたいです。」

*彼らが挑戦し続けていくことを通して、自ら道を切り開き行動できる人になっていくことを、本校は応援しています。

そして、9月25日には、実際に、佐野市立天明小学校で、2年生、4年生、6年生を対象に、ディベートを活用した授業を行いました。

【2年生の授業】

プラスチックごみ問題について考えてもらうことを目的に、「エコバックとレジ袋、どちらがいい?」というテーマで授業をしました。小学2年生にディベートは難しすぎるため、エコバックとレジ袋のメリット、デメリットを出し合いました。

【4年生の授業】

「おかしの小分け、いい? わるい?」をテーマに、お菓子の過剰包装について、反対か賛成か、自分の意見を自分のかぶっている「赤白の帽子」で表しました。

【6年生の授業】

「コンビニは24時間営業を続けた方がいいかどうか」をテーマに、高校生が24時間営業のメリット・デメリットをプレゼンした後、小学生同士で意見交換しました。

こうした議論を通して、SDGsの視点などについて、小学生も理解を深めていきました。

このような一連の活動を、「動き出そう(go)、夢中になろう(do)、実現できる自分になろう(be)」というコンセプトのもとに、本選で発表を想定している探究学習について、800字程度のエッセーを日本語で作成し、12月27日締め切りでオンラインで提出しました。その審査結果が、12月29日(火)17時にHP上で発表になりました。

エントリー数402件に対して、書類選考合格者は112件。倍率は3.6倍でした。

この後、1月29日(金)までに、4分間の英語でのプレゼン動画を作成し、提出します。その審査結果が、2月1日に発表になります。予選を通過できるのは、関東ブロックの書類選考合格者22チームの中から、1,2チームだけです(倍率は、10~20倍です)。予選を通過した全国10チームが、2月28日(日)の本選(東京)に進みます。本選では、オンラインで英語のプレゼンを行います。

つまり、12月29日の書類選考合格者発表は、これからも続く審査の通過点にすぎません。しかし、ここまでやった彼らの頑張りは、特筆すべきものです。

彼らは、誰かに頼まれたり、やってみないか、と言われてやったわけではありません。教室に貼ってあったCMAのチラシを見て、面白そうだからやってみようと挑戦しました。すべて自分たちで考え、行動しました。小学校での授業も、どこかの学校で授業をやらせてもらえないか、学校に相談があり、彼らの熱意を受けて、教頭先生を通して、天明小学校にお願いしました。

今回の書類選考合格について、リーダーの兵藤さんは次のように答えてくれました。

「書類選考を通過した際の正直な感想は、喜びではなく安心でした。結果が出た際に、応募総数も発表されましたが、思っていたよりも規模が大きく、書類選考通過の重みを実感しました。動画審査では、研究の成果を十分に伝えたいです。」

*彼らが挑戦し続けていくことを通して、自ら道を切り開き行動できる人になっていくことを、本校は応援しています。

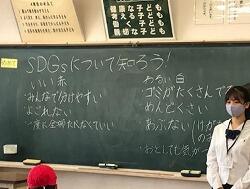

地域医療や子育て支援に関する講演会

12月28日(月)10:00~11:00、日光市立湯西川診療所の所長である増田卓哉医師(31)をお招きし、「地域医療や子育て支援等に関する講演会」を開催しました。こうした内容に興味を持っている1,2年生の希望者23名が、冬休み中にも関わらず、集まってくれました。

増田卓哉先生は、1年4組の担任の根岸先生が、栃木高校で担任をしていた時の教え子で、自治医科大学に進学した後、「芳賀赤十字病院」で5年間勤務し、今年度から、「日光市立湯西川診療所」の所長として勤務されています。所長といっても、医師が一人だけの診療所です。自治医科大学は、卒業後、数年間は僻地医療に従事することになっています。

講演では、まず「地域医療」について、お話がありました。

次に、中学生や高校生の頃の体験を語ってくださいました。

中学生の頃、「医師になりたい」と思ったのは、祖父が「がん」になったことがきっかけだったそうです。祖父にどんな話をしたらいいかわからず、お見舞いに行けずにいて、初めて、お見舞いに行った翌日にお亡くなりになりました。その時、祖父は自分が来るのを待っていたのではないか、「医師になるということは、そういう日々に向き合うことなのでは」と思ったそうです。

高校生時代は、担任であった根岸先生から、当時、将棋の羽生名人やイチローの凄さをさんざん聞かされ、そのことが数学の面白さ、楽しさにつながり、今の自分がある、確かそんなお話でした。

次は、大学での医学生時代のお話です。

この頃、NPOと出会い、子どもたちの支援に関わることに取り組み始めました。

「放課後の居場所活動」として、家庭環境が十分ではない子供たちを学校に迎えに行って、宿題をして、夕食を食べて、お風呂に入って、家に帰します。

そこでは、貧困や虐待などから、歯の磨き方を知らない、食事は(いつまた食べられるかわからないから)吐くまで食べる、など、想像を絶する家庭環境がありました。

誕生日にサプライズケーキを用意しても、そんな体験がない子供は、何が起こったのか分からず茫然としていたそうです。

そこで、TBC学院とコラボレーションし、「みんなの誕生を祝う会」を開催しました。また、世の中にはどんな職業があるのか、を知ってもらうなど、子どもたちには選択肢があること、進学の希望をもってもらう取組を行いました。

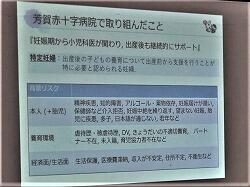

その後、大学を卒業し、「芳賀赤十字病院」では小児科医として勤務しました。

そこでは、「特定妊婦」(望まない妊娠だったり、経済的な問題などを抱えていたりして、妊娠中から支援が必要とされる妊婦のこと)に小児科医がサポートし、妊婦のSOSをキャッチすることで、産まれてきた子どもへの虐待のリスクを減らす取り組みを行いました。その結果、「サポートが必要な妊婦さんに、出産前に小児科が頑張って関わると、虐待が減る!」ことを証明したのです。(論文にして発表。)

そこで、増田先生は、家庭でも学校でもない、第3の居場所があればと、NPO法人「そらいろコアラ」を設立し、子育て・妊娠・出産にまつわる、どんな相談もLINEで相談できる「コアLINE」を立ち上げました。

増田先生が発起人となり、小児科医、助産師、保育士などの専門家が多く所属しているそうです。

最後に、高校生へのメッセージ(高校生だった頃の自分へのメッセージ)として、

「……になりたい、が大切だけれど、……になって、〇〇な社会にしたい、というのはもっと大切」、「社会を変える」を仕事にする、というお話で締めくくられました。

生徒たちは、増田先生の行動力と志の高さに終始、圧倒されながらも、自分たちが今何をしたらよいのか、その一歩を踏み出す勇気をもらった人もいたと思います。

講演会終了後も何人も残って質問したりしていました。

また、たまたま近くに座っていた生徒に、今日の講演どうだった?と聞いたところ、その生徒は、NPO法人「子どものとなり佐野」のボランティア活動に参加していて、今日の午後、生活に困っている子育て世帯に、お米・缶詰・レトルト食品・インスタント食品・乾麺などの「年越しセット」を100世帯分配る手伝いに行ってくる、という話を聞かせてくれました。もう、いろいろな行動を起こしてる生徒もいるんですね。

増田先生、今日は素晴らしいお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

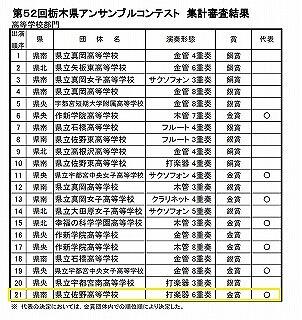

栃木県アンサンブルコンテスト「金賞」受賞!

12月27日(日)、宇都宮市文化会館で行われた「第52回栃木県アンサンブルコンテスト」で、本校の「打楽器六重奏」が、見事「金賞」を受賞し、「東関東アンサンブルコンテスト」へと駒を進めました。おめでとうございます!

演奏曲は、山澤洋介作曲「ダンス インザ スカイ オブ リバティ」です。

メンバーは、落合侑亮くん、若林侑汰くん、越田和哉くん、坂田公希くん、小松原千楓さん、堀野悠香さんの6名です。

この曲は、楽譜が出版されておらず、落合君が直接作曲者と交渉して演奏することが出来たそうです。それだけに、曲にかける思いが強いのかもしれません。毎朝、音楽室から聞こえてくる打楽器のリズムが、校長室にも響いていました。

当日は、広い会場が無観客で、2階に審査員がいるだけ、という状態で演奏しました。

見事「金賞」を得ることが出来て、本当に良かったです。

「演奏中は、曲のイメージに集中し、一つになることができました。最後の音が全員そろって終わったときは、爽快感がありました。」と、リーダーの落合くんが当日を振り返ってくれました。

今後は、1月23日(土)に茨城県牛久市中央生涯学習センターで「東関東アンサンブルコンテスト」が、これも無観客で開催されます。東関東での健闘を期待しています。

ぼうさい甲子園「しなやかWithコロナ賞」受賞!

12月27日(日)付け、毎日新聞の栃木版(22面)で、本校が毎日新聞社および兵庫県の主催による「ぼうさい甲子園」で、特別賞「しなやかWith コロナ賞」を受賞したことが掲載されました。

(毎日新聞12月27日、栃木版22面、毎日新聞より掲載許諾済)

ぼうさい甲子園.pdf

(毎日新聞12月27日、栃木版22面、毎日新聞より掲載許諾済)

ぼうさい甲子園.pdf

ボート部強化合宿(泊りなし)1日目

12月27~29日までの3日間、渡良瀬川で強化練習を行います。もともとは、佐野東高校のボート部と合同で泊りがけの合宿の予定でしたが、コロナの影響で、泊りなしで、3日間、渡良瀬川で練習する予定です。

通常、この時期は渡良瀬川の水がほとんどないため、川での練習はできません。しかし、来年3月に佐野高校が全国選抜大会に出場することから、水門を閉めて水を溜めることで、初めて、この時期に渡良瀬川で練習することが可能になりました。

この5名が、全国選抜大会に出場する「女子舵手付きクオドルプル」のチームです。

Coxの元気のよい掛け声が遠くからもよく聞こえてきます。やる気が伝わってきます。

夏の頃に見た時より、格段にうまくなっているような気がしました。さすがですね。

3年生の藤倉さんも、大学での活動に向けて練習を続けています。

【速報】第15回全国高校ディベート大会 5位入賞!

12月26日、27日の2日間にわたり、オンラインで行われたディベートの全国大会で、本校生のチームが、堂々の5位入賞を果たしました。おめでとうございます!

(右から、江部青飛君、岡部豪太君、小林杏珠さん、兵藤かほるさん)

(右から、江部青飛君、岡部豪太君、小林杏珠さん、兵藤かほるさん)

本校生のチームは、11月に行われた県大会で、宇都宮高、宇女高に次いで、3位に入賞し、全国64校の枠の中に、ぎりぎり64位で滑り込み、全国大会に出場しました。

12月26日、27日に行われたオンラインによる全国大会では、予選6試合行い、そこで獲得した得点で順位が発表になり、さらに上位4チームで準決勝、決勝が行われます。

本校生チーム(4名)は、パソコン室でZoomで対戦し、4人以外の生徒は、英語演習室から対戦の様子を見ながら応援していました。

最後の第6試合は、苦戦しましたが、ジャッジから、佐野高校の勝利が伝えられると、大きな拍手に包まれました。

予選6試合の成績は以下の通りです。

Round1:vs稲毛高校△(引き分け)

Round2:vs市立浦和×

Round3:vs出雲高校〇

Round4:vs一関第一高校〇

Round5:vs聖光学院高校〇

Round6:vs橋本高校〇

予選ラウンドの結果は、4勝1敗1分で、堂々の5位入賞でした。

発表された順位表を見れば、そのすごさがわかると思います。本校が唯一僅差で敗れた市立浦和が2位、引き分けた稲毛が4位であることを考えても、最上位の一角であったことは間違いないでしょう。もとより、64位で全国に行った高校が5位入賞というのも素晴らしいの一言に尽きます。この厳しい戦いを勝ち抜くことが出来たのは、数か月前から、全員で立論の裏付けとなるエビデンスを集め、それを議論して組み立てた総合力だと思います。あとは、その力を本番で発揮できた4人のチームワークの賜物でしょう。

前任の野城先生から、

「県大会の試合ぶりを見ても、十分に全国ベスト8に入る力はあると思いましたが、全国大会で力を発揮するのは本当に難しいので立派です。また、即興型と準備型、その双方でこれだけの結果を出せたことで、佐高は名実ともに押しも押されぬ全国の強豪ですね。おめでとうございます!」というコメントをいただきました。

明日はアンサンブルコンテスト

明日のアンサンブルコンテスト(打楽器)の県大会に向けて、最後の練習をしていました。

スマホで撮影した自分たちの演奏を何度も確認しながら、入念に演奏のチェックを行っていました。明日は、無観客でのコンテストということですが、練習の成果を発揮してきてください。応援しています。

【高校】女子バレー部 今年最後の練習!

今日の午前中、女子バレー部は今年最後の練習をしていました。

来年は、1月6日から練習を開始します。

来年は、1月6日から練習を開始します。

女子バレー部は、現在、部員11名(マネージャー1名)+早期入部1名です。

来年の1月23日から、新人大会があるそうです。

部長の花里さんから「目標はまず1勝です!」と力強い言葉が返ってきました。

部員の仲の良さが持ち味だと思いますので、チームワークを発揮して頑張ってください。

応援しています。

身近な風景 ~校庭のクリスマスツリー

校庭の中庭に、ひっそりと佇む「クリスマスツリー」を見つけました。

ヤツデの花です。

ヤツデの花です。

ヤツデは代表的な陰樹で、日が当たらない日陰でも生育します。

葉は深い切れ込みがある大きな掌状葉で、光沢があり、その形はまるで天狗の羽うちわのようです。

11月から12月にかけて、円錐状に咲く白い花は、花が少なくなる冬の庭にあって、ひときわ目立ちます。

ヤツデのつぼみと花です。緑の葉っぱに白い花のコントラストがよく映えています。

線香花火のようにも見えますね。

花の少ないこの時期には、蜜蜂にとって、貴重な蜜源なのでしょう。せわしなく飛び交っていました。

【中3】シンカゼミ ~クビアカツヤカミキリの出前授業

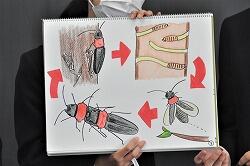

本日午後、中3の山田さん、海原くん、長島くん、五十嵐さんの4人の班が、足利市立筑波小学校の2年生、4年生、5年生に対して、外来種「クビアカツヤカミキリ」について、出前授業を行いました。

今回の「足利市立筑波小学校での出前授業」は、この研究チームの山田さんが、母校であり、妹さんも5年生に在籍している筑波小学校にお願いしたところ、木村校長先生のお計らいで実現しました。(服部先生、鴇田先生が引率しました。)

まずは、2年生を対象に15分程度の授業を行いました。小学生でもわかりやすいように、外来種やクビアカツヤカミキリ(以下、「クビアカ」と表記します)について、紙芝居を作り、クイズなども取り入れながら、楽しく説明することを心がけていました。

小学生はクイズが大好きで積極的に手を上げてくれました。

ここでは、クビアカが好きな木のベスト3が問題です。

一位はモモ、二位はスモモ、3位がサクラでした。いずれもバラ科で、樹の内部がやわらかく食べやすいことから、クビアカに好まれているそうです。

クビアカが木に入り込むと、なぜ枯れてしまうのか、クビアカの一生について、わかりやすく説明しています。

このままクビアカの被害が拡大すると、もう桜の花見もできなくなるかもしれません。また、大好きなモモも食べることが出来なくなってしまうかもしれません。

そのため、クビアカの被害を食い止めるために、どんな方法があるか、そして、自分たちにもできることを説明しました。

この後、4年生(30分間)、5年生(45分間)と内容を少しずつ膨らませたものを用意し、授業を行いました。

↓4年生です。

↓5年生です。(子供たちは近くの子と相談するのも大好きです)

*3学年とも、とても素晴らしい授業でした! 見学に来ていた先生方や校長先生もとても褒めてくださいました。

*授業後、再び、校長室に呼ばれました。

発表した4人に感想を聞いてみました。

「最初は緊張しました。2年生の反応が良かったので、これならやれると思いました。」

「緊張しましたが、子どもたちは生き物について関心があり、ここまで真剣に聞いてくれるとやりがいがありました。」

「これまでにも発表はありましたが、同じ中学生からはあまり反応がありませんでしたが、小学生からは反応があって、やってよかったです。」

「夏休み中に果樹園にフィールドワークに行って、いろいろと教えていただいたことがとても役に立ちました。」

「クビアカの被害を無くすために自分たちに何ができるかを考えた時、大人だけでなく、小さな子供たちが関心を持って、クビアカを捕まえたりすることを呼び掛けたいと思い、小学校での授業を企画しました。」

*素晴らしい発表に加え、研究の志の高さにも感銘を受けました。筑波小学校の校長先生や先生方も、附属中の生徒は、ここまでできるんだと感動していました。

*ちょうど、クビアカの被害で、校庭の桜の木を全部切ってしまった直後で、とてもタイムリーな授業でもあったようです。

*皆さん、お疲れさまでした。

そして、筑波小学校の校長先生や先生方、児童の皆さん、ご協力ありがとうございました。

【高校】英語ディベート全国大会の模擬試合

本日午前中、パソコン室では、12月26、27日に行われる全国大会のオンライン模擬試合をZoomを使って行っていました。

今回の全国大会は、準備型のディベートですので、肯定側と否定側の両方の立場から、立論、反駁などの戦略を用意して臨みます。夏休みから、入念な準備を重ねてきました。

今日は、自分たちが作った肯定側と否定側のシナリオ同士で対戦するオンライン模擬試合を行いました。

部長の江部君に今日の手ごたえを聞いてみました。

「今回対戦したBチームの人たちは非常に強いチームなので、緊迫したいい試合になりました。

直前で追加した部分の修正など、細かいところの調整ができました。けっこう仕上がってきました。明日もまたやります!」

*すごく頑張っている様子が伝わってきました。応援しています。

高2課題研究 ~ e-sport

本日午前中、英語演習室では、高2の安西君の課題研究「e-sport を競技として受け入れることが出来るか」をテーマに、実証実験を行っていました。

e-sport は、世界では一つの競技として人気がありますが、日本では、まだそれほど爆発的な人気というほどではありません。そこで、安西君は、ゲームには興味はあるけれども、e-sport は初めてという人たちに、実際にe-sport を体験してもらい、どこが魅力と感じたかをアンケート調査していました。

e-sport は、世界的に人気のある「クラッシュロワイヤル」というゲームで対戦が行われているそうです。友人7名に協力してもらい、2人対2人、3人対3人など、いくつかのパターンで対戦を行いました。

初めてe-sport を体験した亀田君と中里君は、「思った以上に、体力や集中力を使いました。確かに、競技として白熱しました。また、体格などに関係なく誰でも参加できるところは、よいと思いました。」と好感触でした。

この実証実験を企画した安西君は、「ゲームは娯楽というイメージがありますが、やり方によっては、十分に競技としての魅力もあることがわかりました。」と研究に手ごたえを感じていました。

*安西君は、実際に本番と同じように会場を設定し、ゲームの解説の実況中継もおこなうというリアルなe-sport を再現してくれました。なるほど、e-sport ってこういうものなのか、と納得しました。その行動力が素晴らしいです。また、e-sport も練習すれば強くなります。勉強と同じです。という名言に感動しました。吹奏楽部・クリスマスコンサート

12月23日、終業式終了後、体育館で吹奏楽部による「クリスマスコンサート」がありました。

↓ 演奏をお楽しみください。

↓ 演奏をお楽しみください。

最初に、打楽器六重奏による演奏がありました。県南地区アンサンブルコンテストで金賞を受賞した曲です。

https://youtu.be/T9IO15_liDw

続いて、クリスマスコンサートが始まりました。

第1曲「Beauty And The Beast (Medley)」

https://youtu.be/LhdL_LuSWok

第2曲「All I Want For Christmas Is You」

https://youtu.be/zpdZ6Rfz0uU

第3曲「Gurenge (From "Demon Slayer")」

https://youtu.be/OTgdIX8sOgM

第4曲「Happiness(嵐)」

https://youtu.be/M57sHAhwov0

アンコール曲「夢をかなえてドラえもん」

https://youtu.be/mFr_37TexXE

【中学】日本語ディベート校内戦

今日の午後、中学校のSGHクラブ「日本語ディベート班」で校内戦がありました。

中2:1チーム、中1:4チームが参加しました。

また、中3の黒田さん、若林君、清水君がオブザーバーとして、ジャッジなどをしてくれました。

ジャッジから講評がありました。

中3の黒田さんによると、特に1年生は、ディベートを始めた頃に比べると格段に上達しているそうです。秋季ディベート大会で、全国の中学生と試合をしたことで、ディベートの厳しさや面白さを知り、取り組み方が変わってきた、と石塚先生も話してくれました。

大掃除

今日は終業式です。それに先立ち、校内の大掃除を行いました。普段はあまり時間をかけることが出来ない窓拭きなど、生徒たちは一生懸命取り組んでいました。

お陰さまで、とても綺麗になりました。

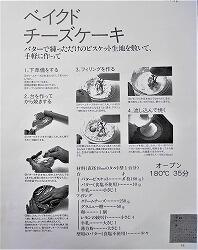

高3「フードデザイン」の授業見学 ~チーズケーキ

今日は、チーズケーキです。クリスマスも近いです。

今日のメニューは、チーズケーキ。お菓子作りの本を参考にして、作ります。

材料は、クリームチーズ、卵、小麦粉、バター、ビスケット、砂糖、レモン、牛乳です。

まず、チーズケーキの土台とするため、ビスケットをビニール袋に入れ、砕いていきます。結構楽しそうです。

チーズケーキの枠に、砕いたビスケットを敷き詰めます。

クリームチーズをハンドミキサーで柔らかくし、卵や砂糖、牛乳、レモン汁を加え、砕いたビスケットを敷いた枠の中に流し込みます。

後は、オーブンで、180℃、35分焼けば出来上がりです。

おいしそうに焼きあがりました。

最後に、カットして冷やします。見るからにおいしそうですが、冷やさないとチーズケーキの味がしないそうです。

今日の試食は、家で冷やしてからですね。

後で食べた感想を聞かせてください。

「全国高校即興型ディベート大会」5位入賞!

12月19日、20日の2日間、「PDA全国即興型ディベート大会」がオンラインで開催されました。全国から64校の強豪校が参加する中、横塚功樹君(1年1組)、土屋吏輝君(1年4組)、新井優平君(2年1組)のチームが、4回戦まで勝ち上がり、見事予選を突破し、ベスト8で決勝トーナメントに進出しました。

決勝トーナメントでは、残念ながら敗退しましたが、全国で5位相当という大快挙を成し遂げました。また、全体で8名しか選ばれない「ベストディベーター賞」に新井優平君が選出されました。これには、みな大興奮でした。

皆さん、おめでとうございます!

「エコノミクス甲子園」栃木大会参加

12月20日(日)13時から、全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」栃木大会が、オンラインで開催されました。

今年は、県内の高校生が38チーム(76名)参加しました。

本校からは、1年生2チーム、2年生2チーム、計4チーム(8名)がエントリーしました。今年はオンライン開催となったため、本校の4チームは、それぞれ別々の場所からクイズに参加しており、本校の教室からは1年1組の篠原彩絢(しのはら さあや)さんと片柳賀那(かたやなぎ かな)さんが参加しました。

事前にエントリーすると、経済関係のテキストが5,6冊送られてきます。それを使って勉強しないと、クイズで正解にはたどり着けません。まさにテスト勉強並みです。

当日は、担任の久保田先生が、教室でのパソコン接続などでサポートに来てくれていました。

オンライン開催といっても、全体が一つのクイズ番組のようになっていて、参加者の回答画面とは別画面で、司会者たちがクイズ選手権を盛り上げていました。

問題はすべて4択で、全部で50問が出題されます。回答する速さも重要なポイントになってきます。50問終了後に、正答率と回答の速さなどにより、成績が発表になります。

さて結果ですが、残念ながら、佐野高校からは県代表チームはでなかったようです。代表は宇都宮高のチームでした。終了後に、2人に話を聞いてみました。

Q1. まず、今日の感想は?

→「すごく楽しかったです。今まで、経済のニュースは敬遠していましたが、いろいろと勉強して知識を得ることで、ニュースが理解できるようになりました。」

「中学生の時に、円高とか習いましたが意味が分からなかったので、興味もありませんでした。実際に、経済の勉強をしてみると、奥が深いことが分かりました。言葉を暗記するのではなく、理解することで社会の仕組みも分かってきました。そして、世界が広がりました。」

Q2. 一番難しかった問題を一つ上げてください

→「景気が後退していく中で、物価は上昇することを何というか、です。答えは、スタグフレーションでした。」

Q3.なぜ参加しようと思ったのですか?

→「エコノミクス甲子園のチラシを見た時、クイズの作成に「クイズノック」が関わっているのを知り、クイズが好きなのでやってみようかと思いました。」

(注)クイズノック(QuizKnock)は、東京大学などの卒業生及び現役生により運営されているクイズ作成団体。

*勝敗はともかく、経済について楽しく勉強できたのは良かったですね。

おそらく、この2人だけでなく、参加した他の6名も、経済に興味を持ったことは間違いないでしょう。あっぱれな挑戦でした。久保田先生もお疲れさまでした。

【高校バスケ部】白鴎足利高との練習試合

本日は9時から15時半にかけて、第2体育館で、男子バスケットボール部の練習試合がありました。相手は白鴎足利高校でした。

バスケットボール部は、高木先生の指導の下、めきめきと力をつけています。

県でベスト8が狙えるチームになってきているそうです。

バスケットボール部は、高木先生の指導の下、めきめきと力をつけています。

県でベスト8が狙えるチームになってきているそうです。

白鴎足利高は、県でベスト4レベルの強豪校です。実力の差はあるのかもしれませんが、練習試合を見ている限り、少なくとも気持ちでは負けていませんでした。個々の技術もそん色がありません。

佐高のバスケ部、実はすごいです。

シュートの切れもいいです。3点シュートも果敢に狙ってきます。

練習終了後、副部長の和田優冴君に今日の練習試合の感想等を聞いてみました。

Q1.相手のどんなところに強さを感じましたか?

→「白鴎足利高は、まずフィジカルが違ってました。また、球際のボールへの執着心が全然違ってました。そして、決めるべきシュートは必ず決めてくるところに、強さを感じました。」

Q2.佐高の良かった点や反省点はありますか?

→「1試合目の入りはあまり良くなかったですが、やっているうちに、修正できたところが良かったです。力はついてきていると思います。しかし、まだまだツメが甘いので、確実に点が取れるようにしたいです。」

Q3.次の大会はいつですか。また、目標は?

→「来年の1月16日に新人戦があります。相手は鹿沼東高です。2勝してベスト16が目標です。」

Q4.目標はベスト8じゃないんですか?

→「その次に当たる大田原高が強敵なのでベスト16かなと思ってましたが、やはり、目標はベスト8です。頑張ります!」

*個々の技量は高いと、素人ながら見ていて思いました。十分にベスト8が狙えるチームだと思います。新人戦、頑張ってください。ベスト8になったら、また、取材に来ます。その時は一人一人のコメントを紹介します。

ちなみに、これが佐高のユニフォームです。「SANO HIGH SCHOOL DRAGONS」のチーム名とともに、ドラゴンのロゴが入っています。高木先生がデザインした自信作だそうです。

そして、忘れてはならないのが、4人のマネージャーです。

彼女たちのサポートがあって、ここまできているのではないかと思います。

新人戦、応援しています!

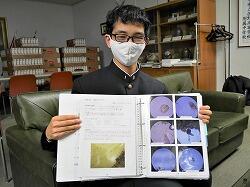

微生物の研究者

12月18日(金)の放課後、中学1年2組の松葉紳一郎君が校長室を訪ねてくれました。

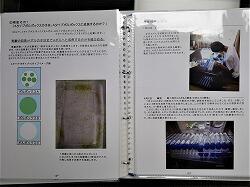

松葉君は、1学期にも紹介しましたが「微生物の研究者」です。この夏までに行った研究をまとめたものを見せてくれました。

松葉君は、1学期にも紹介しましたが「微生物の研究者」です。この夏までに行った研究をまとめたものを見せてくれました。

これが、研究をまとめた冊子です。第3巻とありますが、松葉君は、小学4年生の時、小学校にある「ひょうたん池」でクンショウモを見つけたことがきっかけで、微生物に興味を持つようになり、小学5年生の時から、水中の微生物の研究を本格的に始めました。

小学校の時の研究をまとめた「微生物の観察 第1巻」と「同 第2巻」(いずれも大作です。)を見せてもらいました。今年の作品は、過去2回と比較すると、「観察」のレベルから「研究」のレベルへと確実に進化していました。

その意味で、松葉君はまだ中学1年生ではありますが、間違いなく「微生物の研究者」と言えます。

その意味で、松葉君はまだ中学1年生ではありますが、間違いなく「微生物の研究者」と言えます。

今年は新型コロナの影響で、これまでのように県外に微生物の採集に出かけることが出来なかったため、家の近くの田んぼの水から、偶然「ボルボックス」を発見したことが、研究の転機になったようです。

松葉君はボルボックスを観察していて、形態が異なる3つのタイプが存在していることに気づき、それらが別種なのか、そうではないのかを実験・観察によって解明しました。

その結果、Aタイプのボルボックスから、Bタイプのボルボックスが生まれ、それが成長して、Cタイプのボルボックスとなり、やがて死んでいく、というボルボックスの生活史を解明しました。これは、立派な論文レベルの研究といえると思います。また、これを指導者の手を借りずに、自分だけでまとめ上げた、ことは特筆に値します。

松葉君の研究は、1月に開催される佐野市の理科展に出品されます。おそらく県大会でも評価されると思いますが、県レベルにとどまる研究ではありません。

来年はぜひ全国で勝負してください(勝ち負けではありませんが…)。私もこの若い才能の力になれれば光栄です。

本当に楽しみにしています。

中1「オンライン授業参観」2日目

今日の5限目、中学1年2組の「英語」(富永先生)の「オンライン授業参観」(2日目)を実施しました。約30名の保護者や関係者がZoomで入室し、オンライン授業参観を楽しんでいただきました。

「オンライン授業参観」の2回目は、1回目よりだいぶ工夫が見られました。

前回は定点カメラが3か所(うしろ、南側、北側)でしたが、今回は、さらに教室の前面(パソコン)の定点カメラが加わりました。また、授業者目線カメラ、見学者目線カメラの計2台の移動カメラが加わりました。

これらの映像をお好みで切り替えることで、生徒の活動の様子をその場にいるかのように、知ることができました。

↓実際のスマホでの見え方を見てみましょう。(6台のカメラの映像から、見たい映像を選ぶことが出来ます)

南側(上)、北側(左)、うしろ(右)の定点カメラの映像

パソコン(上、教室の前面)、授業者(富永)目線(左)、見学者目線(右)の映像

授業者(富永先生)もタブレットを持って、生徒の活動の様子を時々映し出します。

南側カメラ(固定カメラ)の映像

見学者目線の映像(移動カメラ)です。見学者が見たい場面を映し出します。

また、前回は生徒の声が聞き取りにくかった課題が、かなり改善されていたようでした。このようなやり方で「オンライン授業参観」が十分可能であることが分かりました。

今回は1年2組の保護者に加えて、県教育委員会の教育次長様を始め、総務課、義務教育課、高校教育課、安足教育事務所の指導主事の方々にも授業を見学していただきました。ご指導ありがとうございました。

なお、来週の21日(月)には、最後の1年3組(道徳、粂谷先生)のオンライン授業参観が予定されています。

中3「理科」の授業見学

今日の1限目は中学3年1組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。

校長室の前の駐車場付近が、なにやら賑やかそうです。

校長室の前の駐車場付近が、なにやら賑やかそうです。

透明半球を使って、太陽の1日の動きを調べています。幸い、お天気も快晴です。

このように、ペン先の影が、透明半球の円の中心にくる位置を球面に記録します。

約1時間ごと(休み時間)に太陽の位置を記録します。

1時間ごとの点をなめらかな曲線で結び、透明半球のふちまで伸ばすと、太陽の1日の動きを知ることが出来ます。今日は、風が強くて、透明半球が飛ばされそうになったので、5限目終了時(13時45分)で、終了しました。

ちょっと残念でしたが、太陽が一番高くなる時刻は越えていたので、今日の太陽高度の最大値などは計測できそうですね。

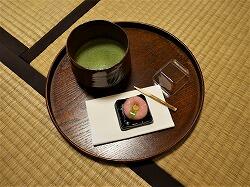

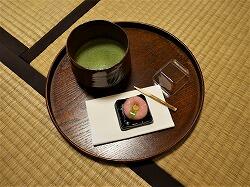

中1「伝統文化の学習」 ~茶道

本日の6,7時限目、1年2組の「茶道」の学習を見学しました。

講師の先生は、裏千家の荒井宗佳先生とお弟子さんの須藤宗弘先生、岡野宗登先生の3人です。

今日は、「つばき」のお菓子です。

講師の先生は、裏千家の荒井宗佳先生とお弟子さんの須藤宗弘先生、岡野宗登先生の3人です。

今日は、「つばき」のお菓子です。

今日の活動は、伝統文化室で、生徒全員が自分でお茶を点てていただきました。

茶道の作法は3人の講師によって、3グループに分かれて教わります。

1年生の茶道の授業は今日で3回目だそうです。

自分で点てたお茶をいただくのは、何ともいえない気分です。

抹茶の苦みとお菓子の甘さが絶妙のバランスです。穏やかな時間が流れています。

茶碗の絵柄を鑑賞するのも、作法の一つです。

最後に、みんなで後片付けをして終了です。日本の伝統文化として、全員が「茶道」を学べるのはとても素晴らしいですね。

中2「伝統文化の学習」 ~華道

今日の6,7限目は、「総合的な学習の時間」を使って、中学2年2組は、「華道」の学習がありました。講師は、いけばな小原流の清水一克先生です。

今日の花材は、フェニックス、カーネーション、オンシジュームの3点です。

今回のいけばなのテーマは、「ひらくかたち」だそうです。

決まった型はありますが、その中で、どう個性を発揮するか、ということだそうです。

一克先生は、生徒が生けたものを見て、まず点数を言ってくれます。そして、ここはこうすると良いと手直しをしてくれます。ちなみに、生徒から聞いた話では、最高点数は95点位で、100点はまずないそうです。

一克先生に見てもらった後は、担任が記録として写真に残します。

↓こんな感じです。

皆さん、自分の「いけばな」には愛着を持っているようです。

お花は家に持って帰るので、家でもいけばなをすることができます。

「私は花瓶にいれて飾ります。」という生徒もいましたが、それはそれでいいのかもしれません。皆さん、楽しそうにやってました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

6

9

1

2

0

2