文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

夏休みでも学びを止めるな!⑥

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

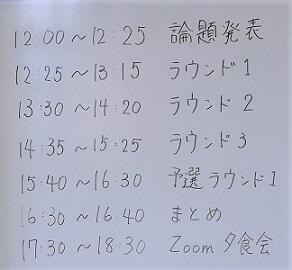

今日(8月8日)は、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」の1日目が開催されました。PDAとは、本大会を主催している「パーラメンタリーディベート人材育成協会(PDA)」のことです。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

今日(8月8日)は、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」の1日目が開催されました。PDAとは、本大会を主催している「パーラメンタリーディベート人材育成協会(PDA)」のことです。

今回の大会は、お題が前もって公表されている「準備型」とは異なり、お題が発表されてから、短い準備時間でディベートを開始する「即興型」です。準備時間がほとんどない分、難易度は高いと言われています。これまでは、大阪などに全国から高校生が集まり、合宿形式で2日間かけて行いますが、今回はコロナの影響で、オンライン開催となりました。

授業外のクラブ活動などで即興型英語ディベートを行っている生徒(課外活動の部)では、初心者と一般の2つのコースに分かれています。

課外活動の部(初心者)には29チームがエントリーしています。佐高からは1年生1チーム(佐高C)が参加しています。

課外活動の部(一般)には同じく29チームがエントリーしています。佐高からは2年生2チーム(佐高A、佐高B、ABは均等です)が参加しています。

1日目の今日は、練習ラウンドを3回やってから、予選ラウンドの1回目を行います。明日は予選ラウンドを2回行い、3回分の成績で、決勝進出チームが決定します。

まずは、腕試しで「練習ラウンド」を行いました。

ラウンド1の論題は以下の通りです。

何やら難しそうですね。論題が発表されると、各チームは動き出します。

<Aチーム:図書室>(新井優平君、岡部豪太君、兵藤かほるさん)

<Bチーム:英語演習室>(江部青飛君、小林杏珠さん、山﨑理紗子さん)

<Cチーム:選択2教室>(石塚凜花さん、大川優貴君、片柳賀那さん、横塚功樹君)

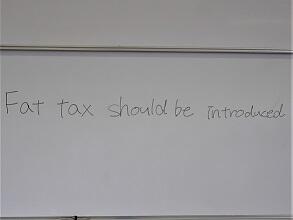

ラウンド2の論題は以下の通りです。

「脂肪税を導入すべきだ」脂肪分の高い食品を摂取しすぎると、健康被害をもたらすことから、脂肪分の高い食品には税金を課すべきだ、というようなお題です。

荒唐無稽な感じもしますが、肯定、否定それぞれに根拠をもって論破するのは大変そうですね。

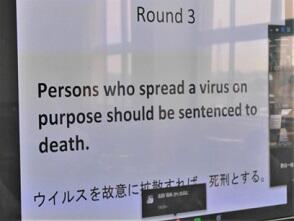

そして、ラウンド3の論題です。

これはかなりタイムリーなお題ですね。確かに、(コロナ)ウイルスを故意に拡散すれば犯罪と言えますが、死刑とするかどうかは、腕の見せ所でしょうか。

<Aチーム>

<Bチーム>

<Cチーム>

それぞれ対戦が終わると、ジャッジがそれぞれのチームの良いところや改善した方がよいところなどを丁寧に説明してくれます。解説だけ聞いていても、なるほどと思ってしまいます。

この後、予選ラウンド1回戦となりました。(→私は、ここで退出しました)

お題は、「Japan should accept more foreign refugees. 日本はもっと難民を受け入れるべきである。」でした。

結果は、佐野Aは市立浦和に惜敗、佐野Bは平塚江南に勝ち、佐野Cは一関第一に勝ちました。皆さん、相当頑張りましたね。

明日の予選2試合も頑張ってください。決勝まで行けるといいですね。

応援しています。

夏休みでも学びを止めるな!⑤

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

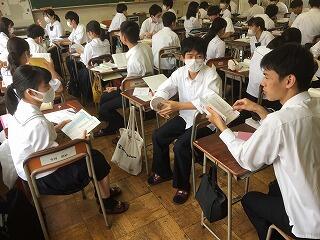

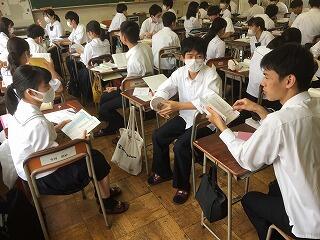

8月7日(金)13時から「卒業生との懇談会」が行われました。

例年は、3月中に、すでに大学合格が決まっている3年生から「合格体験談」を聞いていましたが、コロナの影響で、この時期の実施となりました。また、全員が同じ話を聞くのではなく、話を聞きたい先輩からじっくり聞き、自由に質問もできるようなスタイルで実施しました。

参加してくれたこの春の卒業生は、

安城君 (東北大・医学部・医学科)

渋江さん(名古屋大・文学部)

新井さん(東北大・教育学部) Zoomでの参加

荒井さん(大阪大学・外国語学科)Zoomでの参加

荻野君 (名古屋大・理学部) Zoomでの参加

小野田さん(群馬大・医学部・保健学科)

松澤さん(埼玉大・理学部)

宋さん (聖マリアンナ医大・医学部・医学科)

以上の8名です。

文系と理系の2会場に分かれ、聞きたい先輩の回りに車座になってじっくり話を聞きました。

<文系>

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

8月7日(金)13時から「卒業生との懇談会」が行われました。

例年は、3月中に、すでに大学合格が決まっている3年生から「合格体験談」を聞いていましたが、コロナの影響で、この時期の実施となりました。また、全員が同じ話を聞くのではなく、話を聞きたい先輩からじっくり聞き、自由に質問もできるようなスタイルで実施しました。

参加してくれたこの春の卒業生は、

安城君 (東北大・医学部・医学科)

渋江さん(名古屋大・文学部)

新井さん(東北大・教育学部) Zoomでの参加

荒井さん(大阪大学・外国語学科)Zoomでの参加

荻野君 (名古屋大・理学部) Zoomでの参加

小野田さん(群馬大・医学部・保健学科)

松澤さん(埼玉大・理学部)

宋さん (聖マリアンナ医大・医学部・医学科)

以上の8名です。

文系と理系の2会場に分かれ、聞きたい先輩の回りに車座になってじっくり話を聞きました。

<文系>

<理系>

*3学年主任の松井先生からは「卒業生から、とてもいい話を聞けました。通常は3月に実施していましたが、今この時期にどんなことをすればいいのか、という視点から話を聞けたことは、逆に良かったのではないか。」ということでした。

*当初は1時間程度の予定でしたが、予定をオーバーしても気にする必要はなかったので、本当にじっくりとお話を聞くことができました。勉強のモチベーションがあがったのではないでしょうか。

*卒業生の皆さんも、久しぶりの佐高を楽しんでいたようです。

本当にありがとうございました。

*3学年主任の松井先生からは「卒業生から、とてもいい話を聞けました。通常は3月に実施していましたが、今この時期にどんなことをすればいいのか、という視点から話を聞けたことは、逆に良かったのではないか。」ということでした。

*当初は1時間程度の予定でしたが、予定をオーバーしても気にする必要はなかったので、本当にじっくりとお話を聞くことができました。勉強のモチベーションがあがったのではないでしょうか。

*卒業生の皆さんも、久しぶりの佐高を楽しんでいたようです。

本当にありがとうございました。

夏休みでも学びを止めるな!④

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

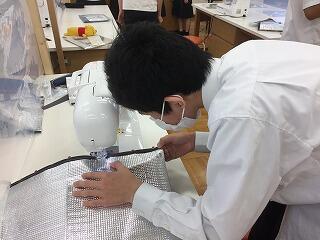

「科学部」のDNA抽出実験の2日目の紹介です。

今日(8月7日)は、昨日セットしたPCRで増幅したDNAを電気泳動にかけて、DNAが増幅されているかどうかをチェックしました。写真撮影の際、DNAのバンドが出なかったため、大学で染め直して確認する、ということになりました。

ここまでで、午前中の実験は終了ということになりました。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

「科学部」のDNA抽出実験の2日目の紹介です。

今日(8月7日)は、昨日セットしたPCRで増幅したDNAを電気泳動にかけて、DNAが増幅されているかどうかをチェックしました。写真撮影の際、DNAのバンドが出なかったため、大学で染め直して確認する、ということになりました。

ここまでで、午前中の実験は終了ということになりました。

この後、飯郷先生と部員たちによる質問タイムとなりました。

今回の作業をしたグループごとに、順番に質問をしました。

今回の実験の操作に関する疑問や、大学の研究室で行っている研究(内容、経費等)に関する質問などについて、飯郷先生や大学生から、わかりやすく説明していただきました。また、将来、自分がやってみたい研究などについて、アドバイスをいただいた部員もいました。

時間はあっという間に過ぎ、気がつくと1時半近くになっていました。(約2時間)

最後は、部長の戸室さんに締めてもらいました。

戸室部長「大学の機器を使わせていただき、とても貴重な経験ができました。机上で教えてもらったことを、実際に自分の手で実験することで研究内容の理解がより深まったと思います。細かい作業でしたが、先生や大学生の先輩方に手伝っていただきながら、実験を行うことが出来ました。最終的な結果はまだ出ていませんが、結果が出るのが楽しみです。」

*飯郷先生と3名の大学4年生には、2日間にわたり、宇都宮から佐野まできていただき、本当にありがとうございました。実験はこの後も続いていきますが、まずは、今年度、新たに採取したサンプルから、DNAを抽出することができたのは良かったと思います。

また、飯郷先生には、実験を行う上で大切なことや、これからの人生にとっても大切なことなどを、ご自身の体験談などを交えながら、生徒の目線に合わせてお話いただきました。この2日間で学んだことは、とてつもなく大きかったと思います。部員たちは、研究ということに一歩踏み出せたのではないでしょうか。

*部員たちは、昼食をとった後、午後の活動として、これまでに撮りためてきたトウキョウサンショウウオの幼体の写真から、体長を計測する作業などを行っていました。充実した活動(学び)ができていたようです。

夏休みでも学びを止めるな!③

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

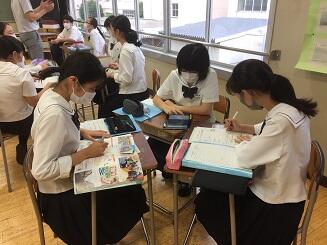

次は、中学生の「SGHクラブ日本語ディベート」の活動です。

日本語ディベートは、中3が3名、中2が4名ですが、中1はなんと18名!

「これがやりたくて佐附中に入った」という生徒もいるそうです。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

次は、中学生の「SGHクラブ日本語ディベート」の活動です。

日本語ディベートは、中3が3名、中2が4名ですが、中1はなんと18名!

「これがやりたくて佐附中に入った」という生徒もいるそうです。

今日(8月6日)は、実際にディベートの試合を体験しました。指導に当たられている石塚先生によると、1年生は6人×3チーム、2年生は4人で1チーム、3年生3名は指導を行いました。また、高1の片柳さんと鈴木君が、ジャッジとして参加してくれました。

今回の論題は「附属中学校では昼食を学校給食に切り替えるべきである 是か非か」でした。これについて、メリットデメリットとなるエビデンスを調べてきて立論をしました。そして、それをもとに今日は初めて試合を行いました。通称「石塚杯」です。

各チーム(計4チーム)が是と非の両方をそれぞれ担当し、全部で8試合行いました。その後、指導に当たった中3の3名と高1の2名から、講評がありました。

「1年生はディベートは初めてなのに、こんなにレベルの高い内容になるとは驚いた」といった高評価だったようです。日本語ディベートがようやく附属中の伝統として根付いてきたことを感じました。

本校では、こうした活動がいろいろなところでさりげなく行われています。

これが、まさに「本校の底力」なんだと思います。

夏休みでも学びを止めるな!②

現在、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

次は、SGHクラブディベート班の2年生の有志4名です。

新井優平君(2-1)、小林杏珠さん、兵藤かほるさん(以上、2-2)、江部青飛君(2-4)の4名です。

彼らは、 Change Maker Awards(CMA)に挑戦しています。

CMAとは、中高生のための英語プレゼンテーションコンテストです。予選を経て2月に本選(プレゼン大会)があります。

以下は、HPに掲載されている「主催者からのメッセージ」です。

「コンテストの名称にも含まれる Change Maker とは、すなわち「Go!Do!Be!」の3 要素を体現する人物です。果敢に前進(go)、実施(do)、そして実現(be)するような人。コンテストではこのような人を応援しています。インターネットで世界中につながる、便利な世の中だからこそ、そんな世の中を先頭切って導いていく人物が求められています。明るいようでいて混迷を極めるようでもある今の社会。その中で自ら道を切り開き行動してくことのできる人材を、私たちは応援したいと思っています。」

今年度のテーマは、

「私たち×〇〇」

―Attract the World with your Research/Action―

私たち×SDGs SDGsに関連した探究学習についてプレゼンテーションしてください。というものです。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

次は、SGHクラブディベート班の2年生の有志4名です。

新井優平君(2-1)、小林杏珠さん、兵藤かほるさん(以上、2-2)、江部青飛君(2-4)の4名です。

彼らは、 Change Maker Awards(CMA)に挑戦しています。

CMAとは、中高生のための英語プレゼンテーションコンテストです。予選を経て2月に本選(プレゼン大会)があります。

以下は、HPに掲載されている「主催者からのメッセージ」です。

「コンテストの名称にも含まれる Change Maker とは、すなわち「Go!Do!Be!」の3 要素を体現する人物です。果敢に前進(go)、実施(do)、そして実現(be)するような人。コンテストではこのような人を応援しています。インターネットで世界中につながる、便利な世の中だからこそ、そんな世の中を先頭切って導いていく人物が求められています。明るいようでいて混迷を極めるようでもある今の社会。その中で自ら道を切り開き行動してくことのできる人材を、私たちは応援したいと思っています。」

今年度のテーマは、

「私たち×〇〇」

―Attract the World with your Research/Action―

私たち×SDGs SDGsに関連した探究学習についてプレゼンテーションしてください。というものです。

そこで、彼らは、「SDGz× ディベート」と設定し、佐野市の小中高生を対象にSDGzを学ぶ「ディベート教室」を開催し、ディベートを通して、SDGzへの理解を深めさせることが出来ないかをテーマに探究学習しようと考えています。

そのため、8月5日(水)には、宇都宮市役所の「スマートシティ推進室」を訪問しました。宇都宮市は、SDGzの貢献度ランキング3位(日本経済新聞社)であることから、まず、SDGzについて学ぶことから始めました。

実際に、お話を伺いに行くと、パワーポイントまで用意してくださっていて、とても勉強になったそうです。

そして、今日(8月6日)は、佐野市の青年会議所の方々に、彼らのアイディアをプレゼンしました。わざわざ、佐野高校まで来てくださいました。

佐野市の青年会議所は、「市内中学生の日本語ディベート大会」を毎年開催しており、ディベート自体に造詣が深い方がたくさんいらっしゃいます。

「佐野市の小中高生対象に、SDGzをテーマにしたディベート教室を佐野市青年会議所と連携して開催できないか」という提案に対して、びっくりするほど、前向きに受け止めていただいたそうです。

ぜひ、実現させてください。

これは、素晴らしいアイディアで、広がりがあります。

現在、中高生のディベート大会などは、主に大学関係者などが開催していますが、例えば、将来的に、佐野市が「ディベートの町」として、全国大会などが開催できるようになれば、それこそ町おこしにもつながります。

「ディベート教室」が実現すれば、CMAで素晴らしいプレゼンができると思います。

応援します。頑張ってください!

なお、今週の土日(8日、9日)には、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」がオンライン開催されます。これまでは、大阪を会場に開催されてきましたが、今回はオンライン開催ということで、佐野高校から参戦するそうです。

こちらも応援しています!

そのため、8月5日(水)には、宇都宮市役所の「スマートシティ推進室」を訪問しました。宇都宮市は、SDGzの貢献度ランキング3位(日本経済新聞社)であることから、まず、SDGzについて学ぶことから始めました。

実際に、お話を伺いに行くと、パワーポイントまで用意してくださっていて、とても勉強になったそうです。

そして、今日(8月6日)は、佐野市の青年会議所の方々に、彼らのアイディアをプレゼンしました。わざわざ、佐野高校まで来てくださいました。

佐野市の青年会議所は、「市内中学生の日本語ディベート大会」を毎年開催しており、ディベート自体に造詣が深い方がたくさんいらっしゃいます。

「佐野市の小中高生対象に、SDGzをテーマにしたディベート教室を佐野市青年会議所と連携して開催できないか」という提案に対して、びっくりするほど、前向きに受け止めていただいたそうです。

ぜひ、実現させてください。

これは、素晴らしいアイディアで、広がりがあります。

現在、中高生のディベート大会などは、主に大学関係者などが開催していますが、例えば、将来的に、佐野市が「ディベートの町」として、全国大会などが開催できるようになれば、それこそ町おこしにもつながります。

「ディベート教室」が実現すれば、CMAで素晴らしいプレゼンができると思います。

応援します。頑張ってください!

なお、今週の土日(8日、9日)には、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」がオンライン開催されます。これまでは、大阪を会場に開催されてきましたが、今回はオンライン開催ということで、佐野高校から参戦するそうです。

こちらも応援しています!

夏休みでも学びを止めるな!①

現在、校内では、3年生の課外や三者面談などが行われています。

そして、授業以外にも、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

まずは「科学部」からいきましょう。

科学部は、現在、栃木県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている「トウキョウサンショウウオ」について、研究しています。分布調査や生態調査に加えて、ミトコンドリアDNAの塩基配列解析によって、生息地の分布の謎の解明も行っています。

DNAの塩基配列解析は、専門的な実験器具が必要となるので、これまでは、宇都宮大学農学部の飯郷先生のご指導の下、宇都宮大学の実験施設で、実験をさせていただいてきました。ところが、現在、コロナ禍の影響で、大学内で高校生が実験を行うことはできません。

そこで、今年は、宇都宮大学の飯郷先生が、大学の実験施設から、DNAの塩基配列解析に必要な機材(遠心分離機、PCR装置、インキュベーター等)を佐野高校に持ち込んで実験することになりました。飯郷先生の研究室の4年生3名が助手としてついてきてくれました。

そして、授業以外にも、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

まずは「科学部」からいきましょう。

科学部は、現在、栃木県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている「トウキョウサンショウウオ」について、研究しています。分布調査や生態調査に加えて、ミトコンドリアDNAの塩基配列解析によって、生息地の分布の謎の解明も行っています。

DNAの塩基配列解析は、専門的な実験器具が必要となるので、これまでは、宇都宮大学農学部の飯郷先生のご指導の下、宇都宮大学の実験施設で、実験をさせていただいてきました。ところが、現在、コロナ禍の影響で、大学内で高校生が実験を行うことはできません。

そこで、今年は、宇都宮大学の飯郷先生が、大学の実験施設から、DNAの塩基配列解析に必要な機材(遠心分離機、PCR装置、インキュベーター等)を佐野高校に持ち込んで実験することになりました。飯郷先生の研究室の4年生3名が助手としてついてきてくれました。

皆さん、冷静に考えても、ふつうここまでして下さる大学の先生はいませんよ。佐高の科学部がいかに飯郷先生に愛されているかわかるでしょう。飯郷先生は2016年から、佐野高校の科学部をご指導していただいています。(ちなみに、今日、飯郷先生の着ているTシャツは、本校科学部のオリジナルTシャツです。)

実験は、今日と明日の丸2日をかけて実施します。まずは、トウキョウサンショウウオの産卵期に採取した胚のサンプルからDNAを抽出します。飯郷先生から説明を聞き、グループごとに担当するサンプルからDNAを抽出します。

それぞれのグループが担当したサンプルからDNAがちゃんと取れているかどうかを確認し、PCR装置にかけて、DNAを増幅します。うまく増幅できているかどうかは、明日になってみないとわかりません。

明日は、また10時からスタートします。

飯郷先生そして3名の大学生、明日もよろしくお願いします。

*生徒の感想としては、

「内容は難しかったですが、とても楽しかったです。」というものでした。

これが「学ぶ楽しさ」だと思います。生徒たちの目が輝いていました!

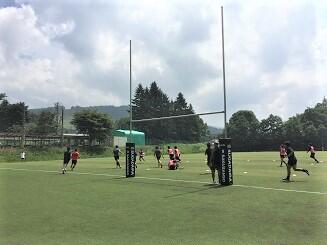

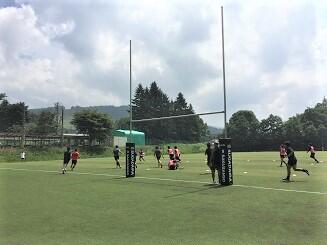

高校ラグビー部菅平合宿

現在、佐野高校のラグビー部は8月3日から6日までの日程で、宇都宮工業高校のラグビー部と「菅平合宿」を行っています。佐高(11名)、宇工(12名)、合計23名で合同練習をしています。なお、両チームは、普段から休日等を使って合同で練習をしている、気心の知れた仲間です。

ラグビーの練習については、県から示された「部活動実施に係る対応マニュアル(2020.6.19 Ver.2)」で、「6月 22 日以降は、ゲーム形式等の実践的な練習や活動を可とする。ただし、競技団体等のガイドラインで示された安全対策を適切に講じる。」とあります。そのため、本校では、日本ラグビーフットボール協会の「ラグビートレーニング再開のガイドライン」に基づき、感染症拡大防止に向けて、スタッフ、選手とも万全の態勢で練習に臨んでいます。また、県の同対応マニュアルで、8月1日以降、県外での合宿等、宿泊を伴う活動が認められており、本合宿も県の指導の下で実施しています。

前置きが長くなりましたが、本日、どんな場所で、どんな練習をしているのか、菅平の練習場所まで見学に行ってきました。

ラグビーの練習については、県から示された「部活動実施に係る対応マニュアル(2020.6.19 Ver.2)」で、「6月 22 日以降は、ゲーム形式等の実践的な練習や活動を可とする。ただし、競技団体等のガイドラインで示された安全対策を適切に講じる。」とあります。そのため、本校では、日本ラグビーフットボール協会の「ラグビートレーニング再開のガイドライン」に基づき、感染症拡大防止に向けて、スタッフ、選手とも万全の態勢で練習に臨んでいます。また、県の同対応マニュアルで、8月1日以降、県外での合宿等、宿泊を伴う活動が認められており、本合宿も県の指導の下で実施しています。

前置きが長くなりましたが、本日、どんな場所で、どんな練習をしているのか、菅平の練習場所まで見学に行ってきました。

菅平には、夏休みのシーズンには高校、大学、社会人のチームなどが、例年は500チームほど集まるそうですが、今年は10分の1の50チーム程度だそうです。

今日は、大学生1チームのほかは、佐高と宇工の合同チームしか、菅平にはいませんでした。菅平をほぼ貸し切り状態でした。例年は、他のチームと練習試合を行ったりするのですが、とにかく、我々だけですので、入念な練習が行われていました。

普段のメンバーによる練習ですが、さすがに高原だけあって、正午付近で気温25℃で湿度も低く快適でした。そのため、熱中症の心配が少なく、集中力も途切れません。多くの団体が、夏は菅平でラグビー合宿を行う理由がよくわかりました。気合の入った充実した練習が行われていました。

午前中の練習が終わった後、集合写真を撮影しましたが、彼らの笑顔を見れば、充実ぶりがよくわかると思います。

合宿は明日までですので、今晩が最後の夜ということになります。

夜は勉強をしている、と聞いていますので、今頃は参考書を開いているかもしれませんね。明日の午前中の最後の練習まで、頑張ってください!

「Web学校説明会」の準備進行中

8月8日の学校説明会は、残念ながら中止となってしまいましたが、その代わりとなる「Web学校説明会」の準備を進めています。8月8日に合わせて、HP上で公開します。

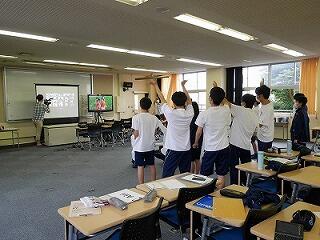

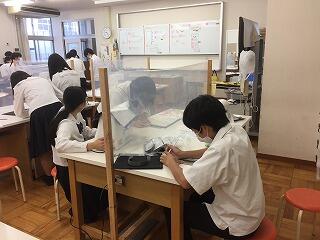

昨日(8月3日)は、「Web学校説明会」の重要なコンテンツの一つである「学校生活の説明」に関する動画にナレーションを入れる作業を中高の生徒会を中心として、取り組んでいました。

生徒8名で、①一日の学校生活、②1年生の主な行事・総合的な学習の時間、③2年生、3年生の行事、④高校の活動、⑤部活動等、⑥中学生徒会長のあいさつ、について、動画を作成しました。

昨日(8月3日)は、「Web学校説明会」の重要なコンテンツの一つである「学校生活の説明」に関する動画にナレーションを入れる作業を中高の生徒会を中心として、取り組んでいました。

生徒8名で、①一日の学校生活、②1年生の主な行事・総合的な学習の時間、③2年生、3年生の行事、④高校の活動、⑤部活動等、⑥中学生徒会長のあいさつ、について、動画を作成しました。

本番は、英語演習室の準備室を録音スタジオとして、録音しました。

はたして、できばえはいかがでしょうか。皆さんは、8月8日から、本校のHPで見ることができます。 お楽しみに!

身近な風景 ~「ミンミンゼミ」の謎

梅雨が明けて、ようやく夏らしい日差しが戻ってきました。佐野高校の前庭では、セミがうるさいほど鳴いています。特徴あるミンミンゼミの鳴き声が聞こえています。

↓今日の昼頃の鳴き声です。

https://www.youtube.com/watch?v=yIsnSvMoWQM&feature=youtu.be

鳴いているミンミンゼミも確認しました。

↓今日の昼頃の鳴き声です。

https://www.youtube.com/watch?v=yIsnSvMoWQM&feature=youtu.be

鳴いているミンミンゼミも確認しました。

こんなに鳴いているのなら、おそらくセミの幼虫の抜け殻がそこら中にあるのでは?

そんな素朴な疑問から、佐野高校の前庭で、セミの抜け殻探しを行いました。

すると、あちこちに抜け殻がたくさん見つかりました。5分間くらいで、軽く10~20の抜け殻をみつけました。(その間、3か所くらい蚊に刺されました。蚊が多いです。)

ところで、これらの抜け殻は、本当に「ミンミンゼミ」の幼虫なのでしょうか?

ネットで調べてみると、意外に簡単にわかるようです。ただし、ミンミンゼミとアブラゼミの抜け殻は形が似ているので、ぱっと見は区別が難しいですが、触角に特徴があって、ミンミンゼミの触角は全体的にほっそりとしていて、毛があまり生えていません。ところが、アブラゼミの触角は、全体的に太くて、基部から3番目の節が長く、毛も多く生えています。この違いを虫眼鏡で確認すれば、区別をすることが可能です。

そこで、いくつかを家に持ち帰って触角を調べてみました。

セミの抜け殻.pdf

すると、持ってきた抜け殻7個のうち、「ツクツクホウシ」1の他、すべてが「アブラゼミ」の抜け殻であることがわかりました。ミンミンゼミの抜け殻は一つもありません。ミンミンゼミの抜け殻はいったいどこに?

これは謎ですね。いろいろ調べてみる価値はありそうです。

探究学習(理科研究)のネタは、そこいら辺に転がっているんですね。

ところで、同じ時期でも場所が違うとセミの鳴き声も違ってきます。

今日、ヤマユリが自生していた里山では、こんな風にセミが鳴いていました。

https://www.youtube.com/watch?v=LHLT0zesgDo&feature=youtu.be

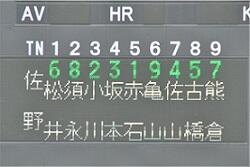

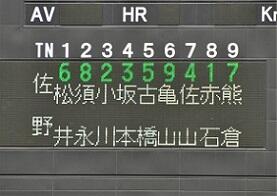

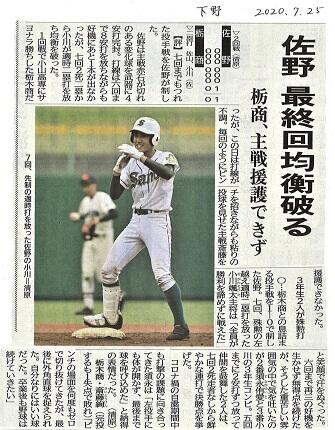

高校野球交流試合~下野新聞の記事

本日付け、下野新聞の8面に、昨日の試合結果についてと、「佐野・松井海人遊撃手」の記事が掲載されました。

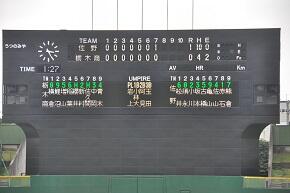

高校野球交流試合3回戦(佐野対白鷗足利)

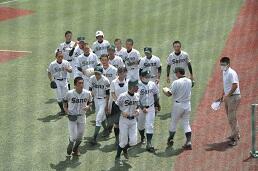

本日、清原球場で、高校野球交流試合3回戦(佐高対白鷗足利高)の試合がありました。大会の規定により、交流試合は3回戦までですので、勝っても負けても、最後の試合です。

試合の結果は、佐野高0:白鷗足利高10でした。

2回に一挙に9点取られたときは、どうなることかと心配しましたが、3回以降は2つのダブルプレーや三者凡退、三塁まで走者は出すも見事打ち取りと、点数を与えず頑張りました。最後の7回に1点取られましたが、3回以降でみれば、格上相手に大健闘でした。点差はありましたが、誰一人あきらめている選手はいませんでした。特に、ピッチャーの赤石君とキャッチャーの小川君のバッテリーは、最後まで集中力を切らすことなく、ゲームを作ってくれました。ピンチにマウンドに集まる選手たちの声がネット裏のスタンドにも聞こえてきましたが、チームワークがあったからこそ、ここまで頑張れたんだと思います。負けはしましたが、清々しさがあり、やり切った感がありました。みんな、よく頑張った!

試合の結果は、佐野高0:白鷗足利高10でした。

2回に一挙に9点取られたときは、どうなることかと心配しましたが、3回以降は2つのダブルプレーや三者凡退、三塁まで走者は出すも見事打ち取りと、点数を与えず頑張りました。最後の7回に1点取られましたが、3回以降でみれば、格上相手に大健闘でした。点差はありましたが、誰一人あきらめている選手はいませんでした。特に、ピッチャーの赤石君とキャッチャーの小川君のバッテリーは、最後まで集中力を切らすことなく、ゲームを作ってくれました。ピンチにマウンドに集まる選手たちの声がネット裏のスタンドにも聞こえてきましたが、チームワークがあったからこそ、ここまで頑張れたんだと思います。負けはしましたが、清々しさがあり、やり切った感がありました。みんな、よく頑張った!

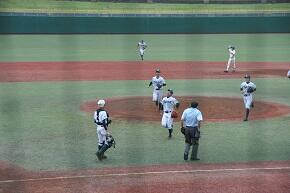

今大会は無観客試合で、保護者と校長しか入場できませんでしたので、試合の様子を紹介します。

予定より10分遅れで、11時10分に試合が始まりました。佐野高校が後攻です。

1回裏の攻撃の様子です。(松井君、須永君、小川君:ライト前ヒット、坂本君)

2回裏の攻撃(赤石君、亀山君、佐山君:レフト前ヒット、古橋君)

3回裏の攻撃(熊倉君、松井君、須永君)

4回裏の攻撃(小川君、坂本君:ヒット、赤石君)

5回の攻撃(亀山君、佐山君、古橋君:センター前ヒット、熊倉君)

6回の攻撃(松井君、須永君、小川君)

7回の攻撃(坂本君、赤石君、亀山君)

12時51分、試合は終了しました。

スタンドの保護者の方々から、惜しみない拍手が送られました。

これで、野球部の交流試合(3回戦まで)は終わりました。本校野球部が、3回戦まで2試合戦うことができたこと自体、とてつもなく素晴らしいことだと思います。

一方、試合に勝っても、これで終わってしまったチームが流した涙、くやしさも忘れられません。また、試合すらできなかった競技の選手の思いも忘れてはならないでしょう。

野球部の皆さん、特に3年生にとって、この経験がこの後の人生に生きてくることを信じています。 受験勉強、頑張ってください!

佐高ミュージアム㉜

今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.6~10」を公開します。

1984年から1985年にかけての「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム 番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.6 「ボダイジュとタラヨウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.7 「テナガエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.8 「春を待つ生き物たち その1」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.9 「春を待つ生き物たち その2」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.10 「カエルたちの季節」.pdf

1984年から1985年にかけての「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム 番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.6 「ボダイジュとタラヨウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.7 「テナガエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.8 「春を待つ生き物たち その1」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.9 「春を待つ生き物たち その2」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.10 「カエルたちの季節」.pdf

1学期終業式

本日は、1学期の終業式でしたが、新型コロナ対策と熱中症防止のため、すべて放送で行いました。生徒たちは、自分の教室内で、終業式に参加しました。

以下に、終業式の校長式辞の全文を掲載します。(約10分かかりました。原稿と実際に話した口調や言い回しなどは若干異なる部分もあります。)

令和2年度1学期終業式 式辞(R2.7.31)

以下に、終業式の校長式辞の全文を掲載します。(約10分かかりました。原稿と実際に話した口調や言い回しなどは若干異なる部分もあります。)

令和2年度1学期終業式 式辞(R2.7.31)

皆さん、おはようございます。

中高の全生徒が一度も集まることなく、とうとう1学期最後の日となりました。皆さんは今、どんな気持ちで、この日を迎えているのでしょうか。

今年は新型コロナの影響で、始業式の翌日から臨時休校となりました。分散登校を経て、6月から通常登校となりましたが、授業でのグループワークや理科の実験観察、調理実習や合唱などができない不自由な日々が続きました。現在、ようやく通常の形で授業が実施できるようになってきましたが、常に三密を意識し、マスクを手放せない生活が今後も続くことを考えると、この数ヶ月で、世界は大きく変わってしまいました。

新型コロナのことを考えると、どうしても不安になったり、暗い気分になってしまいがちですが、通常登校となってからの皆さんの学校での生活の様子を見ていると、逆に「明るい希望」を感じています。そのいくつかについて、紹介します。

まず、最初の明るい希望についてです。通常登校一日目の6月1日に「いじめ・教育相談アンケート」を実施しましたが、「あなたが楽しかったことや嬉しかったこと、不安に感じたことや不満に感じたこと」を自由に書いてもらった内容を見ると、確かに「勉強の遅れ」などへの不安をあげる生徒は、中高で3割程度いましたが、それ以上に、「趣味の時間など、自分の時間を持てたり、ゆっくり休めた、家族や友人との時間を持てた」など、臨時休校中の時間を前向きにとらえていた生徒の数の方が、はるかに多かったことに、驚きとともにほっとしました。また、学校から郵送した課題や先生方が作成したユーチューブの動画などを使って、しっかり学習に取り組み、学校再開後に、学校生活や授業にスムーズについてこれたのは、本当にりっぱだと思いました。さすがは、佐高生、附属中生と感心しました。

そして、学校再開から1か月後の7月1日に実施した「アンケート調査」では、楽しかったこと・嬉しかったこととして、多くの生徒が、「学校や部活動が再開したこと、友人と学校で会うことが出来たこと」などを上げています。休校期間中のプリント学習やオンライン授業では得られない、学校での人との関わりが、学ぶことや成長するためには大切なんだなと、改めて気づかされました。

明るい希望の2つ目として、本校では、旭城祭を校内公開(保護者の入場を含む)という形で実施することになりました。高校生には、先日の生徒会役員選挙の際にお話ししましたので、繰り返しになりますが、クラス展示を行い、保護者にも公開するのは、県内では、唯一、佐野高校・同附属中学校だけです。これは非常に画期的な出来事でもあります。

そして、それを可能にしたのは、本校の生徒会役員と旭城祭実行委員が頑張ってくれたおかげだということを忘れてはならないでしょう。新型コロナの感染者が拡大する中、旭城祭を実施するだけでも大変なことですが、自分たちの活動の成果を保護者にも見てもらいたいと、保護者が入場することにチャレンジしてくれました。

彼らは、どうすれば安全に、保護者にも旭城祭に入場できるかをあらゆる角度から検討し、詳細な企画書を作成し、校長と中高の教頭にぜひ聞いて欲しいと、校長室でプレゼンをしてくれました。そこでは、例えば、三密の防止策として、生徒の出席番号の偶数か奇数かによって、保護者の来校時間を制限するなど、なるほどと思えるアイディアがちりばめられており、素晴らしい企画だと思いました。私は教頭先生とも相談し、その企画をぜひ、実現させたいと思い、県教育委員会にもかけあい、その結果、実施が認められました。県からは、生徒たちがよくここまで考えたと、お褒めの言葉をいただき、私は大変誇らしく思いました。これも、皆さんのなかに見いだした「明るい希望」です。

本校は、SGH校として、課題研究に取り組み、様々な提言をしたり、生徒自らアクションを起こしたりしてきました。今回は、生徒の皆さんが、自分たちのために、学校や県に提言をし、それを動かしてきました。これは、SGH活動を通して身に着けた、課題を発見し向き合う力、論理的・批判的に思考する力、協働して課題を解決する力、情報を発信する力、高い志とチャレンジ精神、によるものが大きく、SGHである本校で学んでいる生徒だからこそ、ここまでこれたのではないかと思っています。

旭城祭は、生徒会役員や実行委員会だけでなく、生徒全員がクラス展示などに取り組みます。それぞれ、「どのようにすれば三密を防止できるか、その上で見ている人に楽しんでもらえるか」、というリサーチクエスチョンを設定し、クリティカルシンキングによって、「こうすればそれを達成できる」という仮説を立て、全員が協働して課題を解決する、これは、「壮大な課題研究」ではないかと思っています。皆さんには、この旭城祭を通して、分散登校やオンライン学習では学べない、人と人との関わりの中で、それぞれの解決策を導き出して欲しい、と考えています。

現在、県内の新型コロナの感染者数は増大していますが、今後の状況の変化にも対応できるよう、最善を尽くして準備を進めてください。先生方も全力でサポートしていきますので、学校一丸となって、頑張っていきましょう。

最後に、三つ目の明るい希望は、様々な場面での皆さんの活躍です。一例を上げると、中3最後の佐野市の代替試合での活躍、吹奏楽部の中庭コンサート、そして、野球部の交流試合2回戦での勝利などがありました。

中3生の代替試合では、それぞれの競技で力を出し切りました。私はサッカーの専門部会長でしたので、サッカーの試合を観戦しましたが、生徒たちが力を出し切ったすがすがしさと感謝の気持ちを口にする姿に感動しました。

中庭コンサートは、新型コロナの影響が暗い影を落とす中、少しでも皆さんに元気を与えることができればという思いで企画してくれました。曲は「天体観測」と「宿命」の2曲でした。短い時間でしたが元気と希望をいただきました。

そして、7月24日、高校野球の交流試合が行われました。保護者のみの無観客試合でしたが、栃木商業高校との一戦を1対0で勝利しました。この時の試合は、投手、守備、攻撃、それぞれに佐高らしさを発揮する素晴らしい試合でした。テレビで観戦していた、たくさんの先輩たちからは、「久しぶりに校歌を聞くことができました。ありがとう。生徒を褒めてやってください。」という感謝の言葉をいただきました。私たちに勇気と希望を与えてくれました。8月2日に行われる3回戦も楽しみにしています。

こうした皆さんの活躍は、素晴らしく「明るい希望」でもあり、「大きな誇り」でもあります。

暗い話題が多い中、皆さんの前向きな姿は、本校だけでなく、日本の未来にとっても明るい希望です。そして、皆さんには、この逆境をバネに成長して欲しいと思います。コロナが収束するまで、ひたすら待つのではなく、「コロナの中で何ができるか」にチャレンジしてください。

さて、明日からいよいよ夏休みです。課外や課題で普段とあまり変わらない、と思っている人もいるかと思いますが、やるべきことをしっかり頑張る、そんな時間を過ごしてください。また、言うまでもなく、全てのことに優先されるのは皆さんの健康であり、皆さんの命です。自分は大丈夫、と過信したり、抱え込むことなく、心と体に十分に気をつけるとともに、つらい時にはSOSを発してください。

それでは、よい夏休みを過ごして下さい。 以上で、校長からの式辞とします。

それでは、よい夏休みを過ごして下さい。 以上で、校長からの式辞とします。

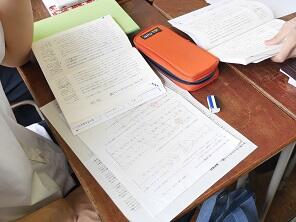

高1「国語総合」の授業見学

今日は、高校1年1組の「国語総合」(松浦先生)の授業見学を行いました。

この授業は、今年度、新採用で赴任した松浦先生の研究授業でした。

単元名は、評論Ⅰ「サイボーグとクローン人間」(山﨑正和)です。

この教材は、「サイボーグ」と「クローン人間」を対比しながら、サイボーグ研究がはらむ危険性について、述べた文章です。クローン技術を初めとする科学技術の進歩がもたらす影響について、自分の考えを表現することがねらいです。

まずは、前時までの学習内容の復習として、「プリントの答え合わせ」を行いました。

この授業は、今年度、新採用で赴任した松浦先生の研究授業でした。

単元名は、評論Ⅰ「サイボーグとクローン人間」(山﨑正和)です。

この教材は、「サイボーグ」と「クローン人間」を対比しながら、サイボーグ研究がはらむ危険性について、述べた文章です。クローン技術を初めとする科学技術の進歩がもたらす影響について、自分の考えを表現することがねらいです。

まずは、前時までの学習内容の復習として、「プリントの答え合わせ」を行いました。

次に、前時に配られた参考資料を基に、「クローン人間」が造られる過程とその問題点について、自分のノートにまとめてきたことを、グループ内で意見交換しました。

グループ内で発表者を決め、意見交換した内容を発表しました。

発表者を決める方法がユニークだったので紹介します。生徒たちが片手をランダムに重ね合わせます。その後、先生が、例えば、「上から2番目」というと、上から2番目に手がある生徒が発表者になります。手をどこに置いたかは、それぞれの生徒の判断ですので、機械的に指名されたというよりは、半分は生徒の意思が入っていることになり、自分が指名されたことへの納得感がありますね。いい方法だと思いました。

次は、ペアで本文を音読しました。一文ずつ交代で音読しました。

この方法も初めて目にしましたが、一人で音読するよりも、相手が読んでいる一文に集中していないと、次に自分の読む一文にうまくつながらないので、聞きながら読む、ということになり、より内容を理解できるのではと思いました。これもいいアイディアですね。

その後、所用で退出しましたが、「ロボットとサイボーグ」が「能動的」であるのに対して、「クローン人間」は「受動的」であることを読み取り、「ロボットとサイボーグ」に対する筆者の危惧を、「無自覚」という言葉を中心にノートにまとめていました。

(感想)

*非常にテンポよく、リズミカルに授業は進みました。発問や授業の進め方など、よく考えられた授業で、とても素晴らしかったです。

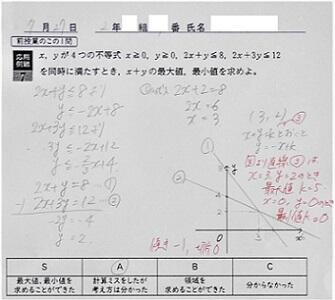

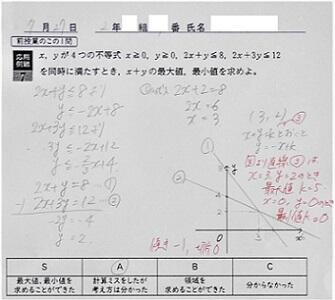

高2「数学」の授業見学

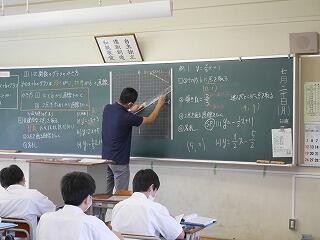

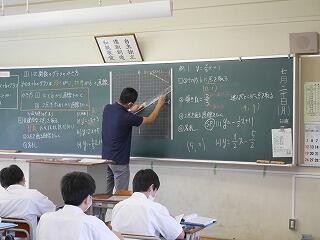

本日1限目は、2年2組の「数学」(中條先生、選択3教室)の授業を見学しました。

テーマは「指数関数のスゴサ・数学の良さを知る!」です。

中條先生の授業は、まず、前授業の復習から始まります。例えば、生徒は5分間で以下の問題を解答します。

5分後に中條先生の解説を聞いて、自分の理解度を4段階(S A B C)で判断します。

テーマは「指数関数のスゴサ・数学の良さを知る!」です。

中條先生の授業は、まず、前授業の復習から始まります。例えば、生徒は5分間で以下の問題を解答します。

5分後に中條先生の解説を聞いて、自分の理解度を4段階(S A B C)で判断します。

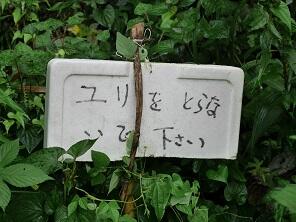

身近な風景 ~ヤマユリ

休みの日は、両生類の調査などで野外に出ることが多いですが、最近、自生している「ヤマユリ」が見事に大輪の花を咲かせています。「ヤマユリ」を見かける場所は、北向きの山の斜面が多いです。

地味な里山の風景に似つかないほど、豪華で華麗な風貌です。花の匂いを嗅いでみると、甘く濃厚で強烈であることに驚かされます。さすがに「ユリの女王」と呼ばれるだけのことはあります。

花の数が多いと、花の重さに耐えきれず、茎がたわんできます。

山の斜面には、こんな立て札がありました。

幸いなことに、花を持って行く心ない人は、いないようです。

ほんの少し、里山に足を延ばせば、見事な「ヤマユリ」の花を目にすることができます。佐野高校では、この時期、ミンミンゼミが鳴いていますが、ヤマユリの咲く里山では、ヒグラシが鳴いていました。

佐高ミュージアム㉛

今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.1~5」を公開します。

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

高校野球2回戦(佐野高対栃木商業高)

本日、13:40頃から、清原球場の第3試合として、栃木商業高との2回戦を戦いました。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

いよいよ試合が始まりました。

ピッチャーの赤石君は堂々たる投球で、力のある球をぐいぐい投げこんできました。3ボールからでも三振を取る度胸の良さには感心させられました。

また、全員の守備も完璧でした。安心して見ていられました。

投打に圧倒していましたが、なかなか1点がとれない展開でした。

しかし、とうとう最後の7回に貴重な1点をもぎ取りました。

須永君(8)がヒットで出塁。

打者小川君(2)の時、須永君が盗塁を決める。

最後にキャプテンの小川君(2)が見事に打ち返し、2塁ランナーの須永君がホームイン。

その裏、最後の打者を打ち取り、ゲームセットとなりました。

念願の校歌が、球場全体に響き渡りました。素晴らしい試合でした。

よく頑張った! 素晴らしい感動をありがとう!

次の試合(8月2日)も応援します!

休日の部活動

今日は、13:30から野球部の試合があるので、午前中に学校に立ち寄ったところ、多くの部が活動していました。

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

②ラグビー部

→顧問の柾木先生とともに、朝早くから熱心に練習していました。男女が全く同じ練習をこなしていました。とにかくよく走っていました。

③中学野球部

→部員たちは、まずはキャッチボールから練習を始めていました。

④バレー部

→高校のバレー部は、ちょうど他校との練習試合を始めるところでした。新入部員も入部しずいぶん人数も増えました。チーム力も上がり、めきめきと力を付けてきているそうです。今日の練習試合はどうだったでしょうか。

→中学のバレー部も部員数が増え、充実した練習をしていました。だんだん強くなってきているようです。

⑤高校バスケットボール部

→高校生たちは第2体育館全面を使って、のびのびと練習をしています。

⑥吹奏楽部

→中高合同で練習しています。高校生がパートリーダーとして、中学生を良く指導してくれています。各パートごとに今日は8か所で練習をしていました。

高校生の指導は、非常に的確で感心しました。

<音楽室>打楽器のパートです。

<パソコン室>バスのパートです。

<英語演習室>トランペットのパートです。

<選択4教室>クラリネットのパートです。

<選択3教室>トロンボーンのパートです。

<教育相談室>サックスのパートです。

<教育相談室>ホルンのパートです。

<教育相談室>フルートのパートです。

*コロナの影響で、なかなか全体練習がやりにくい状況なのかと思いますが、中高合同の練習が、非常にうまく機能していると感じました。旭城祭での発表に向けて、頑張ってください。

PTA本部役員会が開かれました

本日、本校の選択3教室で「PTA本部役員会」が、以下の日程で開催されました。

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

その後、専門部会ごとに分かれて話し合いが行われ、最後に、支部会ごとに話し合いを行いました。

各支部ごとに集まっています。

この部屋は、足利支部の集まりです。

よみうりタイムスに記事掲載

学校紹介動画撮影②

今日も、学校公開用の動画撮影が行われました。

その中から、いくつかの授業を紹介します。

1限目:中学3年3組「CTP」(高木先生・ALTアナ先生)

今日の授業は、英語ディベートの試合形式の2回目です。

お題は「Traveling abroad is better than domestic travel as a graduation trip.」

(卒業旅行は、国内よりも海外旅行の方がいい)です。

その中から、いくつかの授業を紹介します。

1限目:中学3年3組「CTP」(高木先生・ALTアナ先生)

今日の授業は、英語ディベートの試合形式の2回目です。

お題は「Traveling abroad is better than domestic travel as a graduation trip.」

(卒業旅行は、国内よりも海外旅行の方がいい)です。

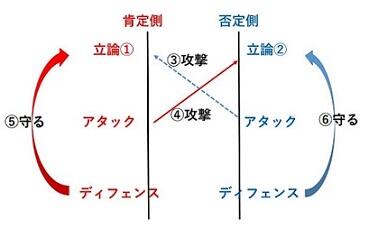

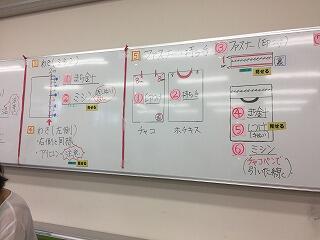

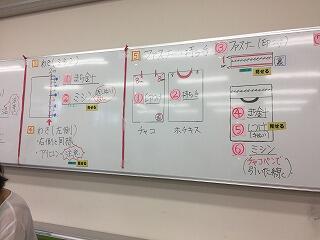

ディベートは、立論(Constructive speech)から始まり、第一反駁(Attack speech)、第二反駁(Defence speech)と続きます。

授業での発言の順番は、下の図のように、肯定側の立論①→否定側の立論②→否定側のアタック③→肯定側のアタック④→肯定側のディフェンス⑤→否定側のディフェンス、となっています。

最後に、ジャッジが肯定側、否定側どちらが優勢だったか(勝ったか)を決めます。

①肯定側の立論

②否定側の立論

③否定側のアタック

④肯定側のアタック

⑤肯定側のディフェンス

⑥否定側のディフェンス

*この試合は、高木先生のジャッジにより、否定側の勝ちでした。

理由は、スピーチが堂々としていたから、でした。やはり、自信を持つことが必要ですね。

5限目:高校2年1,2組「英語表現Ⅱ」(大嶋先生)の授業です。

こちらも、期せずして「英語ディベート」でした。それでは、中学生と高校生のディベートはどこが違うのでしょうか?

簡単に言うと、お題が高度になってきます。

今回のお題は、

「Pandemic lockdown should be legal」

(パンデミック時のロックダウンを法律化すべきだ。)

*中学校で英語ディベートをやっている学校は、県内ではまずありませんが、さらに、高校につながっていて、内容が発展していくところが、本校の中高一貫教育の大きなメリットだと思います。

学校紹介動画撮影

今日は、9月6日に合わせて「Web学校公開」用の動画撮影が行われました。

中学の授業と部活動を中心に、一日がかりで業者が撮影しました。私も動画撮影に同行し、授業見学させてもらいました。9月6日公開の動画を見ればわかることではありますが、それまで待てない皆様には、附属中ではどんな授業が行われているのか、簡単に紹介します。

1限目:中学2年2組「数学」(柾木先生)

中学の授業と部活動を中心に、一日がかりで業者が撮影しました。私も動画撮影に同行し、授業見学させてもらいました。9月6日公開の動画を見ればわかることではありますが、それまで待てない皆様には、附属中ではどんな授業が行われているのか、簡単に紹介します。

1限目:中学2年2組「数学」(柾木先生)

今日の「学習のめあて」は、「一次関数y=aX+bのグラフを書くことができる」でした。その方法は、①aとbを使って直線を引く。②2点を求めて直線を引く。この2つがあります。それらを使ってグラフを書く練習をしました。基本問題で慣れたところで、スペシャル問題が出されました。スペシャル問題は、①と②の方法を組み合わせて考える問題です。生徒同士で教え合ったりすることで、理解を深めていました。生徒からは、「スペシャル問題(発展問題)は難しかったですが、(生徒同士で)教わることでできるようになりました。」といった声が聞かれました。

2限目:1年3組「国語」(石塚先生)

授業の最初は、ペアワークで週末をどのように過ごしたか、お互いに発表し合いました。先生から指名された生徒がみんなの前で発表し、質問にも答えていました。これは、自分の考えなどを人に伝えるスキルを身につけるため、週の始めなどに定期的に取り組んでいるそうです。

次に、百人一首の練習(20枚のみ使用)がペアワークで行われ、対戦相手を変えて、何試合か行われました。これも冬の百人一首大会に向けて、全百種を覚えられるよう、少しずつ、定期的に練習を取り入れています。これは附属中ならではの活動ですね。

いよいよ今日の本題ですが、教科書の「さんちき」で、三吉の行動描写からどんな人物像がわかるか、教科書に付箋を貼っていく作業を行いました。次の授業で、この付箋を使って、班ごとにKJ法で、三吉の人物像をまとめていきます。さらに「ワールドカフェ」方式で、別の班から得た人物像を活用して、三吉のパーソナリティを分析します。1年生からかなり高度な活動をしていますね。

今日はいろいろな活動がありましたが、生徒たちは慣れたもので、楽しくスムーズに取りくんでいました。

3限目:1年3組「理科」(神戸先生)

今日の授業は、「酸素と二酸化炭素の発生とその性質を調べる」です。

班ごとに、酸素や二酸化炭素を発生させ、試験管に採取して、その性質を調べました。言われたことをただやるのではなく、実験器具をどのように使ったら目的が達成できるか等、各班で考えながら実験に取り組んでいました。(カメラが3台も入っていたので、生徒はだいぶ緊張しているようでした。)

4限目:2年2組「社会」(高野先生)

今日は歴史分野で、第4章近世、「天下太平の世の中」で、③各地を結ぶ陸の道、海の道、の単元でした。授業のめあては、「交通網の整備は、都市や産業の発達に、どのような影響を与えたのか」です。プリントと板書をうまく使って、わかりやすく説明していました。板書が非常に見やすく整理されていたのが印象的でした。

4限目:2年3組「英語」(栗原先生、高木先生)

お隣の2年3組では、英語の授業が行われてたので、ついでに見学させてもらいました。高木先生がTTで加わり、「思い出チャンツ」の真っ最中でした。チャンツとは、ラップみたいなものだそうで、テーマを決めてリズミカルに相手に話します。生徒に人気のある活動で、「○○チャンツ」のように使います。今日は、自分が8歳の時に何をしていたかを話す「思い出チャンツ」でした。最初は生徒同士のペアワークですが、指名されると高木先生とのチャンツです。8歳の時にバスケットボールをやっていたとのことから、バスケ部顧問の高木先生から鋭い突っ込みがありましたが、受けて立った生徒もりっぱでした。

6限目:3年3組「英語」(鴇田先生、アナ先生)

今日は、Let's talk !「自分にとって~なのは、どんなこと?」というアクティビティでした。It is ……(for )to ~. という構文を使って、……にinteresting やnecessary、important、impossible などを入れ、周囲のクラスメートにインタビューしていきます。それをもとに、文章を書いてみるアクティビティにつながります。教壇の上の画面に映し出されたストップウォッチを見ながら、時間を決めて活動していました。

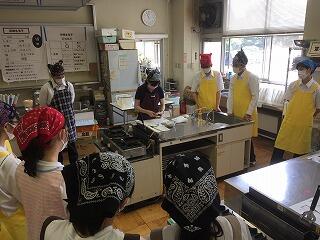

6・7限目:1年1組「家庭科」(森戸先生)

この授業は、動画の撮影はありませんでしたが、パンケーキを焼く甘い香りに誘われてしまいました。今日は、中学1年生の最初の調理実習です。調理用具の準備や後片付け、ガス台などの器具の使い方などについて、基礎から学びました。若干、焦がし気味のパンケーキもありましたが、皆おいしそうに食べていました。

森戸先生によると、最近は、ガス台ではなく、IHヒーターの家庭が多く、ガスの火を弱くする経験があまりないそうです。でも、調理実習をやっていくうちに火の使い方もうまくなってきますので、心配はいりません。

栃木県立博物館~特別展示「骨スペシャル」

今日は、栃木県立博物館の特別展示「骨スペシャル~わたしはだれでしょう?~」が昨日から始まっていたので見てきました。

展示の仕方がとても面白かったので紹介します。

展示されている標本は、すべて県立博物館所蔵のもので、特段珍しいものが陳列されているわけではないのですが、展示の仕方が秀逸だと思いました。企画・展示は、博物館の学芸部長で、私の盟友でもある林光武さんが行っています。

展示の仕方がとても面白かったので紹介します。

展示されている標本は、すべて県立博物館所蔵のもので、特段珍しいものが陳列されているわけではないのですが、展示の仕方が秀逸だと思いました。企画・展示は、博物館の学芸部長で、私の盟友でもある林光武さんが行っています。

展示のコンセプトは、とてもシンプルです。

「よく知っている動物でも、骨格標本になってしまうと、その正体を当てるのは難しいもの。そこで、いろいろな動物の骨格標本が、「わたしはだれでしょう?」とみなさんに問いかけます。骨をよく見て、ヒントを読んで、彼らの正体を見破ってください。」

会場に入ると、右手には骨格標本が並んでいます。

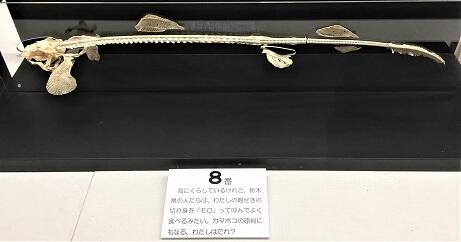

一番手前は、魚類です。「わたしはだれでしょう?」骨格標本が語り掛けます。

例えば、これはだれだかわかりますか?

「栃木県の川にもくらしているよ。尾ビレと尻ビレはつながっていて一枚のヒレになっているよ。かば焼きで有名な、体が細長い、わたしはだれ?」

「海にくらしているけれど、栃木県の人たちは、わたしの親せきの切り身を「モロ」って呼んでよく食べるみたい。カマボコの原料にもなる、わたしはだれ?」

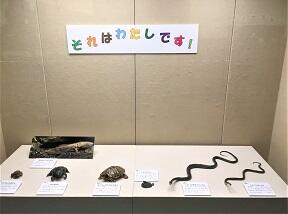

会場の左手の壁面には、その答えが展示されています。

上の6番と8番の答えは

どうですか。当たってましたか?

分類群ごとにクイズと答えが、標本で展示されています。

→両生類と爬虫類です。

→哺乳類です。

紹介はここまでにしておきましょう。博物館の収蔵庫で出番を待っていた骨格標本たちは、心なしか生き生きとしているように見えました。

なお、同時に、テーマ展「骨が語る動物の秘密」も開催されています。

9月22日までやってますので、ぜひ展示の妙を味わってみてください。

PS:博物館のレストランでは、毎回、企画展の展示に合わせた特別メニューが用意されています。今回は、テーマが「骨」なので、骨付きのスペアリブカレーでした。

ちょっと辛かったですが、おいしかったですよ。

佐高ミュージアム㉚

「佐高ミュージアム 研究室だより No.16~20」を公開します。

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年9月から1994年3月にかけての研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.16 「水銀灯に集まる生き物たち」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.17 「ヒカリゴケとヒカリモ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.18 「思川のサケ漁」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.19 「サケムシとアミメカゲロウモドキ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.20 「変わりゆく三かも山」.pdf

以上で、「研究室だより No.1~20」は終了です。この内地留学後、佐野高校から小山西高校に転勤になりましたが、転勤した年の小山西高校の研究紀要(1994年度)に研究報告(一般向け)を掲載しました。また、1998年には、「陸水学雑誌」という専門誌に論文(専門家向け)が掲載されました。大学ではどんな研究をしているものなのか、参考までに掲載します。興味があったら、読んでみてください。

なお、1994年の段階では、新種に名前がついていなかったので、「アミメカゲロウモドキ(仮称)」と表記していますが、1998年では、新種「アカツキシロカゲロウ」(朝方出現することから命名)と表記しています。

1994年→ 新種アミメカゲロウモドキ(仮称)の生活史について.pdf

1998年→ アカツキシロカゲロウの生活史と若齢幼虫形態について.pdf

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年9月から1994年3月にかけての研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.16 「水銀灯に集まる生き物たち」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.17 「ヒカリゴケとヒカリモ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.18 「思川のサケ漁」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.19 「サケムシとアミメカゲロウモドキ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.20 「変わりゆく三かも山」.pdf

以上で、「研究室だより No.1~20」は終了です。この内地留学後、佐野高校から小山西高校に転勤になりましたが、転勤した年の小山西高校の研究紀要(1994年度)に研究報告(一般向け)を掲載しました。また、1998年には、「陸水学雑誌」という専門誌に論文(専門家向け)が掲載されました。大学ではどんな研究をしているものなのか、参考までに掲載します。興味があったら、読んでみてください。

なお、1994年の段階では、新種に名前がついていなかったので、「アミメカゲロウモドキ(仮称)」と表記していますが、1998年では、新種「アカツキシロカゲロウ」(朝方出現することから命名)と表記しています。

1994年→ 新種アミメカゲロウモドキ(仮称)の生活史について.pdf

1998年→ アカツキシロカゲロウの生活史と若齢幼虫形態について.pdf

とちテレの取材がありました。

今日は、とちテレが「佐野高校」の紹介番組制作のため、授業等の取材がありました。

そこで、取材に同行し、とちテレさんが、どんな授業を撮影していったのか紹介します。ただし、番組はおそらく数分間ですので、取材した大半はボツになってしまうと思われますので、ご承知おきください。なお、高校の紹介ですので、中学の授業の取材はありませんでした。

1限目:高校1年2組の「古典」(武田先生)の授業です。

今日の授業は「児のそら寝」を題材とし、助動詞「たり」の使い方を学んでいました。「たり」には、存続(~している)と完了(~してしまった)の2つの意味があるそうです。右の写真は、「し出したるさまにて、ひしめき合いたり」の文中の「たり(たる)」がそれぞれ、どちらの意味なのかをペアワークで話し合っているところです。

そこで、取材に同行し、とちテレさんが、どんな授業を撮影していったのか紹介します。ただし、番組はおそらく数分間ですので、取材した大半はボツになってしまうと思われますので、ご承知おきください。なお、高校の紹介ですので、中学の授業の取材はありませんでした。

1限目:高校1年2組の「古典」(武田先生)の授業です。

今日の授業は「児のそら寝」を題材とし、助動詞「たり」の使い方を学んでいました。「たり」には、存続(~している)と完了(~してしまった)の2つの意味があるそうです。右の写真は、「し出したるさまにて、ひしめき合いたり」の文中の「たり(たる)」がそれぞれ、どちらの意味なのかをペアワークで話し合っているところです。

2限目:3年3,4組「コミュニケーションⅢ」(川俣先生)の授業です。

授業では、ペアワークや音読などをよくやっていますので、そうした活動を熱心に取材していました。

2限目:2年1組「日本史」(高久先生)の授業です。

今日の授業は、平安時代初期から前期にかけて活躍した「伴善男(ともの よしお)」が主人公でした。「善男」という今でもいそうな名前ですが、浮き沈みの激しい波瀾万丈の生涯を、一人芝居で演じきる高久先生の話術に思わず引き込まれました。

2限目:1年3.4組「数学ⅠA」、3限目:1年1,2組「数学ⅠA」(根岸先生)

今日は、二次不等式の授業でした。授業では、予習をしてきた問題の解き方や考え方をペアになっている生徒同士でお互いに説明し合って、理解を深めています。

(とちテレさんは、2限目までで「絵」は十分撮れた、ということで、残念ながら取材にはきませんでした。)

3限目:3年4組「生物」(清水先生)の授業です。

(→これも取材はありませんでした。とちテレさんは、校舎等の風景を撮影されていました。)

今日は、お茶の水女子大の臨海実習所から特別に送ってもらった「ウニの仲間(タコノマクラ)」の受精の観察を行いました。未受精卵に精子を混ぜると、受精が起こり、受精膜が上がりました。

昼休み:図書室で生徒会長(齋藤純香さん)のインタビューをしていました。

放課後:SGHクラブマレーシア班の「マレーシアの高校生とのZoomでの交流」を行いました。マレーシアの高校は新型コロナの影響で、まだ休業中で、生徒は登校できていません。そこで、マレーシアの高校生15名と先生2名は、それぞれ自宅から参加していました。

こうして、朝8時半ごろから、17時すぎまで、一日がかりの取材が終わりました。

とちテレさん、お疲れ様でした。

なお、放送は8月3日だそうです。結構速いですね。

詳細がわかりましたら、お知らせします。

*9月6日に予定していた「学校公開」に代わるものとして、「Web 学校公開」で公開する授業や部活動等の撮影は、今回とは別物です。あくまでも、とちテレさんが、自分の番組として製作するものです。

「Web 学校公開」用の撮影は、来週の20日(月)、21日(火)、22日(水)あたりで、専門の業者によって行われます。

下野新聞掲載記事の紹介

本日の下野新聞(26面)に、7月11日(土)に開催された「佐野市議会訪問型議会報告会」の記事が掲載されました。

*下野新聞から利用許諾を受けています。

下野新聞2020.7.17 佐野市議会.pdf

*下野新聞から利用許諾を受けています。

下野新聞2020.7.17 佐野市議会.pdf

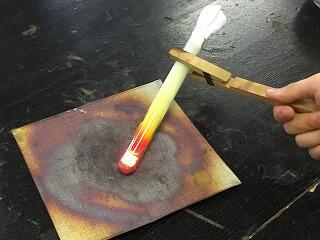

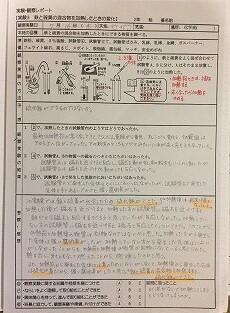

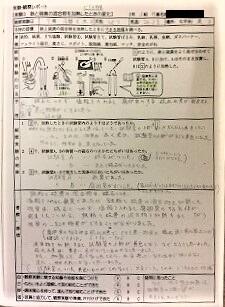

中2(理科)の授業見学

本日の6限目に、中学2年3組の理科(中村先生)の授業見学を行いました。

今日は、「鉄と硫黄の混合物を加熱したときの変化」を調べる実験を行いました。本来は、もっと早い時期に行いますが、6月までは実験観察が出来なかったので、この時期に、確認実験として行いました。

授業が始まるときには、すでに黒板に実験の流れがわかりやすく書かれているので、生徒たちは、今日の実験の全体像を把握し、一つ一つの作業がどのような意味を持っているのかを確認したうえで実験ができるよう、工夫されていました。その際、電子黒板も効果的に活用していました。

今日は、「鉄と硫黄の混合物を加熱したときの変化」を調べる実験を行いました。本来は、もっと早い時期に行いますが、6月までは実験観察が出来なかったので、この時期に、確認実験として行いました。

授業が始まるときには、すでに黒板に実験の流れがわかりやすく書かれているので、生徒たちは、今日の実験の全体像を把握し、一つ一つの作業がどのような意味を持っているのかを確認したうえで実験ができるよう、工夫されていました。その際、電子黒板も効果的に活用していました。

この実験は、鉄と硫黄の粉末を混ぜて、試験管に入れて熱すると、別の物質(硫化鉄)ができることを確認します。この時、よく混ぜることが成功のポイントです。

生徒は安全のため、ゴーグルを付けて実験をしています。

鉄と硫黄の混合物を熱すると、高熱と光を出して反応します。反応が始まったら、金網の上に載せて、反応の様子を観察します。この過程で、硫黄の蒸気が発生します。ここまでを安全に行うことが、この実験では重要です。

中村先生は、注意点を的確に指摘し、全員が安全に反応を観察することが出来ました。生徒たちは、とても冷静に反応を観察できていました。

反応が進行しています。まるで溶岩のようですね。

実験は、この後、加熱させていない混合物と、反応後の物質を それぞれ試験管に取り、磁石にくっつくかどうか、塩酸を入れて気体が発生するかどうか等を観察することで、反応物が何なのかを考察します。

ここからは、2時間連続の2時間目の内容でしたが、残念ながら、7限目は高校の生徒会役員選挙だったため、続きの授業を見学することはできませんでした。

本校では、2時間連続の理科の授業が設定されていますので、実験とその後の考察や実験プリントの整理に時間をかけることが出来ます。実験観察は、やって終わり、というのではなく、今日やった実験を振り返り、実験によって何がわかったのかをじっくりと考察することが重要です。そこまで授業でできているところが、附属中の素晴らしいところだと思います。

放課後、生徒のノート中の「実験プリント」(すでに各自のノートに張り付けてありました。)をランダムに見せてもらいました。

↓大体こんな感じです。

自分で、ここは重要というところにマーキングしている生徒もたくさんいました。

一番下の欄は、自己評価と疑問に思ったことです。自己評価はこんなふうになっています。

・観察実験に関する知識や技能を身につけた(A B C)

・ねらいをよく理解して取り組むことが出来た(A B C)

・興味関心を持って、進んで取り組むことが出来た(A B C)

・班員と協力して、観察実験や準備、片付けができた(A B C)

→ほとんどの生徒がAに〇を付けており、生徒の授業の理解度や満足度は高いと思いました。

中3シンカゼミの授業見学

今日の6,7限目は、中学3年の「総合的な学習の時間(シンカゼミ)」(3クラス合同)がありました。

この日は、各グループごとに、フィールドワークの計画を立てたり、訪問先へアポをとる準備を行っていました。

この日は、各グループごとに、フィールドワークの計画を立てたり、訪問先へアポをとる準備を行っていました。

このグループのメンバーは、魚などの生物に興味を持っていて、環境によって棲んでいる生物にどんな違いがあるかを研究しようとしています。班長の飯塚遥人君は、小6の頃から30種類以上の魚類や両生類、爬虫類、甲殻類などを捕獲し、水槽で飼育しているそうです。

(アドバイス)

どこにどんな魚が生息しているかを知っていることは、それだけでも凄いことだと思います。近くの河川や水路でも、環境が違えば、棲んでいる魚も違ってくるので、生息環境と魚類の多様性(種類の豊富さ、在来種の多さ)との関係を調べると面白い研究になると思います。その成果を生物室に展示してくれるとありがたいです。ぜひ、水族館を作ってください。

このグループは、「特定外来生物クビアカツヤカミキリ」の影響などについて研究するそうです。クビアカは、サクラやウメ、モモなどに寄生し、幼虫が木の中を食い荒らす外来昆虫で、被害が進行すると木が枯れてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼしています。

(アドバイス)

グループのメンバーの知り合いに佐野市や館林市でクビアカの対策をしている方や被害にあっている果樹園の方がいるなど、研究を進める上で大きなアドバンテージを持っています。まずは実際に被害にあっている方からお話が聞ければ、よりイメージが沸くと思います。研究がどのように展開するか、とても楽しみです。

このグループは、日本と海外の舞台芸術の比較を行うことを研究テーマにしていました。佐野市文化会館やコスモスホールの館長にインタビューを考えているようです。

(アドバイス)

「舞台芸術」という言葉はかなり範囲が広いので、テーマをもっと絞った方がよいと思います。メンバーには、バレエやピアノを習っている人がいるので、自分の体験や普段感じている疑問などから、研究テーマを考えてみたらと提案しました。また、4月に本校に遊びに来てくれたバレエ留学をしている先輩を良く知っている、ということなので、その先輩を通して、海外のことを知ることができると面白い研究になると思います。頑張ってください。

このグループは、佐野市のリサイクルについて研究することを考えています。また、佐野市のリサイクル率を上げるにはどうしたらよいか、をリサーチクエスチョンにしています。

(アドバイス)

最初にリサイクルと聞いたとき、かなり漠然としているような感じがしましたが、リサイクル率という数値で、他の都市との比較ができるということなので、それならテーマを絞り込めるのではないかと思いました。リサイクル率が高い市町を設定し、そことの比較をすることによって、佐野市とどこが違うのかが明確に出来れば、先が見えてくると思います。まずは、リサイクル率についていろいろ調べてみることから始めてみましょう。そうすることで、疑問点や不明な点を解明するにはどこに取材すればよいかなどが見えてくると思います。頑張ってください。

このグループは、オンライン教育がどんな影響を与えているかに着目しています。非常にタイムリーな研究ですね。生徒から見たオンライン教育の功罪という視点は、重要だと思います。

(アドバイス)

どんな影響があったかを調べるには、聞き取り調査が必須ですが、その対象をどこに設定し、どのようにして実施するかが重要です。そう簡単にはいかないこともありますが、ぜひ挑戦して欲しいです。頑張ってください。

(アドバイス)

どこにどんな魚が生息しているかを知っていることは、それだけでも凄いことだと思います。近くの河川や水路でも、環境が違えば、棲んでいる魚も違ってくるので、生息環境と魚類の多様性(種類の豊富さ、在来種の多さ)との関係を調べると面白い研究になると思います。その成果を生物室に展示してくれるとありがたいです。ぜひ、水族館を作ってください。

このグループは、「特定外来生物クビアカツヤカミキリ」の影響などについて研究するそうです。クビアカは、サクラやウメ、モモなどに寄生し、幼虫が木の中を食い荒らす外来昆虫で、被害が進行すると木が枯れてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼしています。

(アドバイス)

グループのメンバーの知り合いに佐野市や館林市でクビアカの対策をしている方や被害にあっている果樹園の方がいるなど、研究を進める上で大きなアドバンテージを持っています。まずは実際に被害にあっている方からお話が聞ければ、よりイメージが沸くと思います。研究がどのように展開するか、とても楽しみです。

このグループは、日本と海外の舞台芸術の比較を行うことを研究テーマにしていました。佐野市文化会館やコスモスホールの館長にインタビューを考えているようです。

(アドバイス)

「舞台芸術」という言葉はかなり範囲が広いので、テーマをもっと絞った方がよいと思います。メンバーには、バレエやピアノを習っている人がいるので、自分の体験や普段感じている疑問などから、研究テーマを考えてみたらと提案しました。また、4月に本校に遊びに来てくれたバレエ留学をしている先輩を良く知っている、ということなので、その先輩を通して、海外のことを知ることができると面白い研究になると思います。頑張ってください。

このグループは、佐野市のリサイクルについて研究することを考えています。また、佐野市のリサイクル率を上げるにはどうしたらよいか、をリサーチクエスチョンにしています。

(アドバイス)

最初にリサイクルと聞いたとき、かなり漠然としているような感じがしましたが、リサイクル率という数値で、他の都市との比較ができるということなので、それならテーマを絞り込めるのではないかと思いました。リサイクル率が高い市町を設定し、そことの比較をすることによって、佐野市とどこが違うのかが明確に出来れば、先が見えてくると思います。まずは、リサイクル率についていろいろ調べてみることから始めてみましょう。そうすることで、疑問点や不明な点を解明するにはどこに取材すればよいかなどが見えてくると思います。頑張ってください。

このグループは、オンライン教育がどんな影響を与えているかに着目しています。非常にタイムリーな研究ですね。生徒から見たオンライン教育の功罪という視点は、重要だと思います。

(アドバイス)

どんな影響があったかを調べるには、聞き取り調査が必須ですが、その対象をどこに設定し、どのようにして実施するかが重要です。そう簡単にはいかないこともありますが、ぜひ挑戦して欲しいです。頑張ってください。

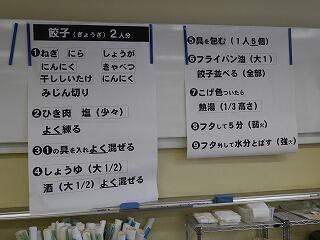

高3・フードデザインの授業見学

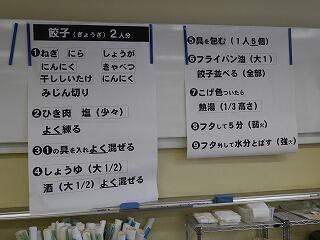

今日の3・4限目の高校3年生のフードデザイン(森戸先生)の授業では、餃子を作りました。栃木県は餃子の消費量も多く人気も高いですよね。(餃子に欠かせないニラの生産量は栃木県が日本一だそうです。)おいしい餃子が自分で作れるようになるといいですよね。(と言っている自分は作ったことがありません。)

家庭科室の白板には、餃子(2人分)の材料と手順がわかりやすく示されています。

家庭科室の白板には、餃子(2人分)の材料と手順がわかりやすく示されています。

まずは、餃子の具を作ります。森戸先生のまわりに生徒が集まってきました。

みじん切りにした野菜と、塩を振った挽肉と混ぜ合わせ、よくこねます。できた具を餃子の皮で包みます。森戸先生のわかりやすい説明に生徒たちも納得です。

ここからは、生徒たちが具を作って皮で包むまでの作業を行います。

見るからに餃子です。もう、おいしさは想像できます。

まず、焦げ目をつけ、次に、水を3分の1くらい入れ、5分間、蒸し焼きにします。

じきに、おいしそうなにおいが漂ってきます。

いやあ、本当においしそうです。

自分で作った達成感と餃子の味に、思わず、笑顔がこぼれます。

最後に、生徒の感想です。

「わりと簡単にできました。味もおいしいです。家でも作ってみたいです。」

「しょうゆの分量を間違えてしまいましたが、その分、しょうゆをつけなくてもおいしかったです。」

「具をこねるところと、餃子の皮で包むところが楽しかったです。家でも作ってみたいです。」

*毎回、とても楽しい授業です。自分で作った餃子の味は、さぞかし格別だったでしょう。私は見ていただけでしたが、見ていただけでも作れそうな気がしてきました。

7月いじめ・教育相談アンケート結果の公表

7月1日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

いじめ・教育相談アンケート用紙.pdf

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.7月いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.7月いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.7月いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

いじめ・教育相談アンケート用紙.pdf

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.7月いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.7月いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.7月いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめを受けた」という生徒が中1で2名いましたので、担任がその日のうちに本人から聞き取りを行うなど、即座に対応しました。また、担任との面談を希望していた高校生1名とはすぐに面談を行い、スクールカウンセラーとの面談を希望していた中高の5名の生徒には、直ちに面談日時を設定しました。

自由記述欄についても、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。また、生徒の気になる記述についても、必要に応じて、校長自ら、直接生徒本人から話を聞くなど、不安・不満の解消に努めています。

*なお、各月のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

身近な風景 ~ネムノキは本当に眠るのか?

アジサイの季節も終わろうとしています。

そんな中、今、咲いている花はないかなと探していたら、近くの道路沿いで「ネムノキ」の薄紅色の花が満開でした。

そんな中、今、咲いている花はないかなと探していたら、近くの道路沿いで「ネムノキ」の薄紅色の花が満開でした。

近づいて花をよく見てみると、まるで糸のような繊細な花です。糸のように見えるのは、花の雄しべとめしべです。夕方になると、つぼみの中に縮れて収納されていた糸が少しずつ伸びていきます。

ところで、和名の「ネムノキ」は、夜になると葉が合わさって閉じ、眠るように見えることに由来する、と言われています。漢字名の「合歓木」は、中国においてネムノキが夫婦円満の象徴とされていることからつけられたもの、だそうです。(以上、Wikipediaより)

「眠る」という言葉が適切であるかどうかはわかりませんが、体内時計によって、周囲が暗くなると、葉の付け根の細胞の内部の圧力の変化により、葉を閉じると考えられています。

そこで、「ミニ探究活動」です。

リサーチクエスチョン「ネムノキは、本当に眠るのか?」

仮説「ネムノキは夜になると葉を閉じ、朝になると葉を開く」

検証方法「ネムノキの葉の様子を夕方、夜、朝の時間帯で、どのように変化するかを観察する。」

早速、7月11日(土)の夕方から12日(日)の朝にかけて、観察を行いました。

夕方17時の段階では、まだ明るく、葉は全開の状態でした。いよいよ、夜の9時です。

明らかに、葉は閉じていますね。本当に眠っているかのように見えます。

次は、翌朝の4時30分です。このころはすでに周囲は明るくなっています。

葉は、開いているのがわかりますか。場所によっては、まだ閉じている葉もあります。ネムノキは、かなり早起きですね。

これは、ネムノキ全体の様子の比較です。左側が夜9時、右側が朝4時30分です。

さらに、1時間経つと、葉がより開いてきます。

左側が、朝4時50分、右側が朝5時10分です。葉がだいぶ開いてきました。

*この観察により、「ネムノキは、夜、葉を閉じ、朝、葉を開く」ことが検証できました。

ここで、さらなる疑問を持った人もいるかもしれません。例えば、ネムノキは暗くなるから葉を閉じ、明るくなるから葉を開くのか、つまり、周囲の明るさ(照度)によって、葉の開閉が起こるのか、それとも、明るさには関係なく、時間によって葉が開閉するのか、その疑問を解明するためには、新たな仮説をたて、どうすればそれを検証できるか、を考える必要があります。

このように、研究はこれがわかれば終わり、というものではなく、一つの疑問の解明が新たな疑問を呼び起こし、深まっていくことになります。

*これからは、「与えられた宿題が終われば、それで終了」という学習ではなく、「自分で問いを見出し、自分で答えを導く」という学習がより求められています。

もちろん、スキルの習得という点では宿題も大事ですが、社会に出れば、「答えのわかっている宿題」がだされることはありません。あったとしても、それはAIがやってくれるでしょう。

「人間にしかできないこと(=考えること)」で勝負できるよう、力をつけていきましょう!

佐高ミュージアム㉙

「佐高ミュージアム 研究室だより No.11~15」を公開します。

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年4月号から8月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.11 「サクラの開花予想」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.12 「渡良瀬遊水池のカラスガイ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.13「NHK青春牡丹灯籠・悲話」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.14 「山原日記 その1」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.15 「イボイモリに命をかける男~山原日記 その2」.pdf

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年4月号から8月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.11 「サクラの開花予想」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.12 「渡良瀬遊水池のカラスガイ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.13「NHK青春牡丹灯籠・悲話」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.14 「山原日記 その1」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.15 「イボイモリに命をかける男~山原日記 その2」.pdf

佐野市総合体育大会代替試合~サッカー

本日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった総合体育大会の代わりとなる試合(市総合体育大会代替試合)で、サッカーの試合が佐野市運動公園多目的球技場で開催されました。

新型コロナ感染症対策で、不測の事態に対応できるよう、サッカーの専門部会長である私は、朝7:30頃から13時頃まで、大会の本部席で全試合の観戦を行っていました。(13時に教頭先生と交代し、学校に戻りました。)同じく、教頭先生も学校で待機ということになり、申し訳ありませんでしたが、例年のように、校長、教頭が各競技会場に応援に行くことはできませんでした。

ということで、

「佐野附属中と佐日中等との合同チーム」VS「佐野西中とあそ野学園義務教育学校の合同チーム」

の試合が9時から始まりました。本校からは、3年生の若林君と新井さん、2年生の山﨑君、穴原君、1年生の佐藤君、笹沼君、春山君、小林君、の8名が出場しました。

(佐日中等からは、3年生3名、2年生3名の6名が出場しました。)

新型コロナ感染症対策で、不測の事態に対応できるよう、サッカーの専門部会長である私は、朝7:30頃から13時頃まで、大会の本部席で全試合の観戦を行っていました。(13時に教頭先生と交代し、学校に戻りました。)同じく、教頭先生も学校で待機ということになり、申し訳ありませんでしたが、例年のように、校長、教頭が各競技会場に応援に行くことはできませんでした。

ということで、

「佐野附属中と佐日中等との合同チーム」VS「佐野西中とあそ野学園義務教育学校の合同チーム」

の試合が9時から始まりました。本校からは、3年生の若林君と新井さん、2年生の山﨑君、穴原君、1年生の佐藤君、笹沼君、春山君、小林君、の8名が出場しました。

(佐日中等からは、3年生3名、2年生3名の6名が出場しました。)

試合は、附属中チームの3年生の若林君が1点目を決めると、終始ボールを支配し、優勢に進めることが出来ました。高い位置でディフェンスしており、攻勢につなげることが出来ました。もう一人の3年生の新井さんも積極的にシュートを狙っていました。

試合は、9 対 1 で快勝しました。

試合終了後、3年生の新井さんと若林くんに、今日の感想を聞きました。

新井望さん「久しぶりの試合だったので不安でしたが、中学校最後の試合を勝利で締めくくれてうれしかったです。」

若林仁瑛君「私たちは今まで人数が足りず悔しい思いをしたことが何度もありました。なので、今回11人で快勝できたことは、とても嬉しかったです。高校でもサッカーをやるつもりなので、そこに繋がるとても良い試合になりました。また、このような素晴らしい形で中学サッカーを終えることが出来たのは、この試合を企画してくださった方々やコーチ、先生、佐日中等部の皆さん、保護者の方々のおかげであることに感謝を忘れないようにしたいです。ありがとうございました。」

*今回は、佐附中サッカーチームの試合しか観戦することができませんでしたが、おそらく他の競技でも、勝ち負けはいずれにしても、生徒たちの同じような思いに溢れていたのではないかと思います。

今日一日、ご苦労様でした。(明日、試合の人も頑張ってください!)

音楽室のエアコン取り付け工事が完了!

昨日、音楽室のエアコン工事の検査が終了し、今日からエアコンを使うことができるようになりました。期末試験が今日で終わり、午後は吹奏楽部もパートごとに分かれて練習していました。音楽室でも、涼しい中で練習が行われていました。

塾関係者対象の学校説明会を実施しました

本日、今回で6回目となる「塾関係者対象の学校説明会」を実施しました。

毎回、佐野市のみならず、足利市、栃木市、小山市からも参加していただいています。今回も、20校から26名の参加がありました。説明会の内容は以下の通りです。

毎回、佐野市のみならず、足利市、栃木市、小山市からも参加していただいています。今回も、20校から26名の参加がありました。説明会の内容は以下の通りです。

Ⅰ部 学校説明

(1)本校の概要(校長)

(2)中学校の教育活動(中学教頭)

(3)高校の教育活動(高校教頭)

(4)来年度からの教育活動(主幹教諭)

(5)高校の進路実績(進路指導部長)

Ⅱ部 質疑応答

(1)事前にFAXで頂いた質問への回答

(2)質疑応答・情報交換

Ⅰ部の学校説明では、特に、今年度実施される高校入試の方法について、本校は以下の通り、大きく変更しましたので、特色選抜に出願するための資格要件、選抜の手順等について、詳細に説明いたしました。

「これまでは、特色選抜で高校からの募集定員のすべてを選抜していましたが、今年度、特色選抜では、内部進学による入学内定者を除いた定員の30%程度を選抜することといたしました。選抜の方法は、個人面接と作文です。これまでのように、学校作成問題(国語、数学、英語)ではありません。

一般選抜は、上記定員の70%程度の人数を、他校と同様に、栃木県立学校の学力検査(国語、数学、社会、理科、英語の5教科)で選抜します。また、学力検査の得点と調査書点との比率は8:2とします。」

また、SGH指定後(R3~)の本校の目指す方向性や特色ある教育活動、進路実績等について、担当から説明を行いました。

Ⅱ部の質疑応答では、事前にFAXで頂いたご質問への回答に加え、当日も多くのご質問をいただき、本校に対する大きな期待を感じました。

今後は、各中学校を訪問し、学校の説明をさせていただくとともに、以下の日程で学校説明会を開催します。

8月8日(土)附属中学校説明会

9月6日(日)学校公開(中、高)

なお、新型コロナの感染者の状況によっては、当初の計画通りの開催が困難になる場合もございます。今後は、本校のHPで情報を発信してまいりますので、ご確認ください。

*当日、ご参加頂けなかった塾関係者で、当日の資料等を希望される場合は、本校までご連絡ください。(担当:高校教務の森戸まで)

中1,中3(理科)の授業見学

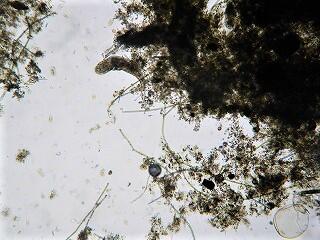

今日の4限目は中1の理科(神戸先生)、6限目は中3の理科(中村先生)の授業を見学しました。2つの授業の共通点は、ともに顕微鏡を使っての観察でした。

まず、4限目の中学1年2組の理科(神戸先生)は、「水中の微生物の観察」を行いました。本来だと、4月中に顕微鏡の使い方や観察を行いますが、今年度はこの時期になってしまいました。

まず、顕微鏡の使い方の習得に続き、各自、持参した微生物がいそうな水を1滴、スライドグラスにとり、カバーガラスをかけて、観察を行いました。アオミドロのような藻類の間にうごめく微生物を発見した生徒、元気に動き回るミジンコに興奮する生徒など、一滴の水の中に広がる微生物の世界に引き込まれていました。

まず、4限目の中学1年2組の理科(神戸先生)は、「水中の微生物の観察」を行いました。本来だと、4月中に顕微鏡の使い方や観察を行いますが、今年度はこの時期になってしまいました。

まず、顕微鏡の使い方の習得に続き、各自、持参した微生物がいそうな水を1滴、スライドグラスにとり、カバーガラスをかけて、観察を行いました。アオミドロのような藻類の間にうごめく微生物を発見した生徒、元気に動き回るミジンコに興奮する生徒など、一滴の水の中に広がる微生物の世界に引き込まれていました。

こんな微生物を観察しました。顕微鏡の接眼レンズにデジカメを押しつけて撮影しました。

授業終了後に感想を聞いてみました。

松葉君「今日は、クンショウモ、クロレラ、ゾウリムシ、カイミジンコ、ミジンコなどを観察しました。学校の顕微鏡は、家にある自分の顕微鏡より性能がいいので、とてもきれいに見えました。」

小倉さん「ミジンコの実物を見たのは初めてです。体の中が透けて見えました。」

山田さん「ミジンコは小さくても動いていてかわいかった。突然、びゅんと動くのでびっくりしました。」

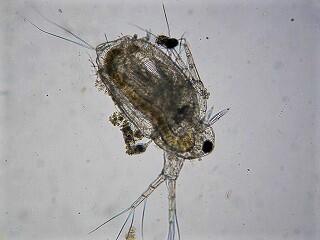

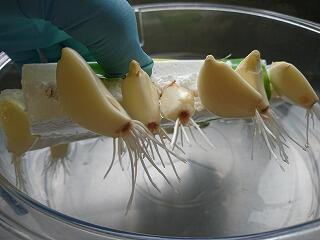

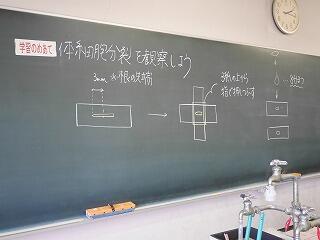

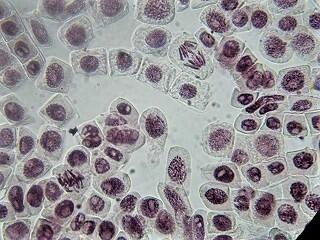

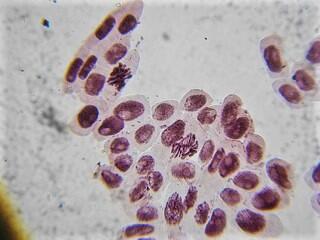

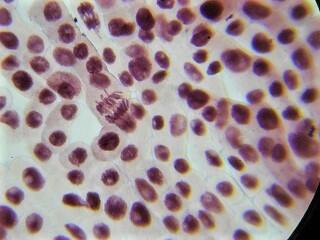

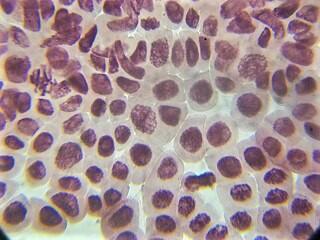

次は、6限目の中学3年1組の理科の授業です。今日は、理科の実験観察の定番ともいえる「体細胞分裂の観察」です。

材料は、市販されているニンニクを水につけておき、発芽した根を使います。

事前に、実習助手の田所先生が、根の固定(分裂を止める)と解離(細胞を柔らかくする)の作業をしてくださっていたので、生徒たちは、スライドグラス2枚を使って根端を押しつぶしてできた2枚のプレパラートに酢酸オルセインを1滴たらし、8分間染色した後、カバーガラスをかけて顕微鏡で観察しました。

さあ、いよいよ観察です。分裂像は見つかるでしょうか。

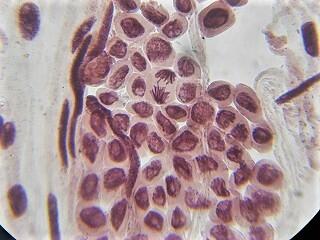

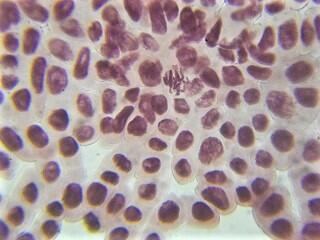

あった! 見つけた! あちこちから声が上がりました。

顕微鏡を見せてもらうと、教科書に載っていそうなきれいな分裂像が、確認できました。それも一人二人ではなく、ほぼ全員がなんらかの分裂像を観察できました。

こんな感じです。↓ (これもデジカメで撮りました。)

こんなに完璧な分裂像を全員が観察できるというのは、めったにあることではありません。体細胞分裂の観察は、これまでの経験上、なんとか半数の生徒が自分が作ったプレパラートで分裂像を観察出来たら上出来という印象がありますが、今回の観察は大成功だったといえるでしょう。大成功のカギは、①ちょうど細胞分裂の最盛期に根の固定をおこなった実習助手の田所先生のクリーンヒット、②根端を押しつぶした後、8分間の染色という操作を的確に実行できた生徒と中村先生のファインプレーのたまものでしょう。

当日提出された授業プリントの「考察・感想」欄から、いくつか紹介します。

岡村さん「酢酸オルセインによって、核と染色体がきれいに見えました。根の先端付近には、さまざまな状態の分裂中の細胞がありました。自分で作ったスライドグラスで実際に体細胞分裂を観察できて良かったです。」

大島君「染色体の様子を初めて生で見ることができてとても感動しました。」

酒庭さん「体細胞分裂の過程で、核が消えて染色体が見えるようになるところ、細胞の中央に染色体が集まるところ、両端に移動するところ、2つの核が現れているところを観察できました。写真で見るのと実際にみるのとでは、実際に見た方が細部まで見ることができて良かったです。」

竹松さん「細胞分裂している様子をしっかり確認できました。細胞の大きさに偏りが見られましたが、それは成長点に近いか遠いかではないかと思いました。」

山崎君「最初は細胞分裂していないところを見ていましたが、分裂している細胞と比べて、細胞の形が細長かったです。また、細胞分裂している細胞のまわりには、分裂中の細胞が多く見られました。」

*非常に良く観察していますね。また、ただ見えた、というだけでなく、細胞分裂がどういう場所で起こっているか、細胞の大きさや形などにも注目しており、それらは体細胞分裂の意義や役割につながっていきます。

*今回、体細胞分裂の観察は大成功でしたが、実験観察の成功体験は、理科好きを育てる重要なポイントとなります。今日、生徒の作ったプレパラートをずっと観察していたら、「先生も、理科好きなんですか?」と聞かれました。理科好きの生徒、そして大人が増えることを期待しています。

身近な風景

職員玄関前のアプローチの両側には、クチナシの白い花が盛りを迎えています。

花をよく見ると、花びらが6枚の一重咲きの花と、バラのような八重咲の花の2種類があります。調べてみると、八重咲のものは品種改良により作り出されたもので、種子ができないそうです。八重咲のものが、全体の9割くらいを占めており、一重咲きはかなりの少数派です。花にはジャスミンに似た強い香りがあり、生け花にも使われるようです。

それでは、クチナシの花が、つぼみからだんだん開いていく様子を見てみましょう。

つぼみの状態です。6月29日(月)の夕方17時です。

翌朝(6月30日の7時半)、つぼみが開きかけていました。このまま一気に開くのでしょうか。

まるまる一日経ちました(7月1日の7時半)。少しずつは開いてますが、まだ途中ですね。

同じ日の14時です(7月1日)。朝から昼過ぎまでで、ほぼ開き切りました。

次の日の朝です(7月2日7時半)。少し花が縮んできているようです。これ以上は開かないみたいですね。クチナシは、つぼみが開き始めてから、2日以上かけてゆっくり開花することが確認できました。数時間で開花するのかなと思っていましたが、ずいぶん時間かけて開花するんですね。

ところで、この八重咲の花は残念ながら、実をつけることはできません。一重咲きの花は、12月頃になると黄色い実を付けます。

Wikpedia より

この果実を乾燥させ粉末にしたものは、無害の天然色素として、使われています。

スーパーで探してみると、ありました。

中には、クチナシの果実を粉砕し、ティーバックに入れたものが入っていました。

正月料理の「栗きんとん」など、料理の着色料として使われています。

粉末をお湯に入れると、かなり濃い色になります。紙を浸すと、鮮やかな黄色に染まりました。

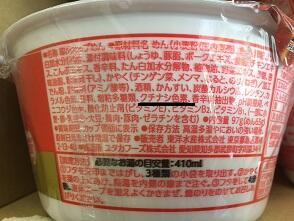

実は、インスタントラーメンの着色料として、「クチナシ色素」はよく使われています。職員室においてあった「カップラーメン」と「カップ焼きそば」を調べてみると、確かに、書いてありました。

クチナシって、意外と身近な植物だったんですね。

最後に、クチナシの花言葉は「幸せを運ぶ」です。

「幸せな学校」に、やはりクチナシは欠かせませんね。

佐高ミュージアム㉘

「佐高ミュージアム 研究室だより No.6~10」を公開します。

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1992年10月号から1993年2月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.6 「ライトトラップ作戦」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.7 「メリーゴーランドの甘い罠」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.8 「雑草スズメノカタビラ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.9 「南の島のサンタクロース」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.10 「動物たちのフィールドサイン」.pdf

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1992年10月号から1993年2月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.6 「ライトトラップ作戦」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.7 「メリーゴーランドの甘い罠」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.8 「雑草スズメノカタビラ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.9 「南の島のサンタクロース」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.10 「動物たちのフィールドサイン」.pdf

中3(英語)の授業見学

今日の6限目は、中学3年1組の「英語」(川俣先生)の授業を見学しました。

Lesson4 The Story of Sadako は、広島の原爆にまつわる情報を知り、平和について考えます。また、原爆の被害にあった少女(佐々木 禎子さん)についての物語文を読んだり、物語の要約文を作ったりします。

この章で出てくる重要構文の一つに、「動詞(call )+A+B」(A を Bと呼ぶ)があります。例えば、We call the dog Pochi (私たちは、その犬をポチと呼びます)と使います。中学校の英語の授業は、文章や文法の理解に加えて、習った文法を使ったPractice (練習)を行います。本時は、Call A + B(A を Bと呼ぶ)を使いました。

本日、川俣先生は、英語演習室を「お寿司屋さん」に見立てました。

Lesson4 The Story of Sadako は、広島の原爆にまつわる情報を知り、平和について考えます。また、原爆の被害にあった少女(佐々木 禎子さん)についての物語文を読んだり、物語の要約文を作ったりします。

この章で出てくる重要構文の一つに、「動詞(call )+A+B」(A を Bと呼ぶ)があります。例えば、We call the dog Pochi (私たちは、その犬をポチと呼びます)と使います。中学校の英語の授業は、文章や文法の理解に加えて、習った文法を使ったPractice (練習)を行います。本時は、Call A + B(A を Bと呼ぶ)を使いました。

本日、川俣先生は、英語演習室を「お寿司屋さん」に見立てました。

お寿司のネタを英語でいうと、

まぐろ → tuna ウニ → sea urchin しめさば → picked mackerel

サーモン → salmon エビ → shrimp タコ → octopus

いくら → salmon roa イカ → squid などです。

そこで、3人一組で、①日本人、②外国人の友人、③寿司職人、になり、会話が始まります。

①what do you want to eat ? (何が食べたい?)

②I realy like tuna. (「tuna」が好きなんだ!)

①In japanese we call tuna maguro. (日本では「tuna」は「まぐろ」というんだ。)

You can say "maguro kudasai" to the chef. (「まぐろください」って言ってみな。)

②Maguro kudasai (まぐろください)

③Hi dozo (はい、どうぞ)

このように、②外国人の友人が食べたいお寿司の名前を、①日本人が教え、③寿司職人が握ります。これを3人組で、役割を変えながら、好きなお寿司を注文していました。私も、あやうく、寿司職人をやらされそうになりました。(いきなり振らないでくださいね。)

寿司職人になりきっている人もいますね。

授業が終わった後に感想を聞いてみました。

須貝さん「call A Bの使い方がよくわかりました。とても楽しくできました。」

岩崎さん「日本食(お寿司)を英語でなんて伝えたらいいか、わかりました。外国人を交えた会話はとても勉強になりました。」

小松原さん「英語が大好きです。友人と英語が話せて楽しかったです。新しい言葉が身につきました。」

酒庭さん「友人と教え合うことができたのが良かったです。」

*高校の教員(川俣先生)が中学生に教えるのは、実は大変なことなのですが、高校の英語を見据えて中学の授業ができるのは、中高一貫教育の大きなメリットでもあります。昨日、遅くまで教材を準備していた甲斐がありましたね。

高1(古典)の授業見学

今日の4限目は、高校1年2組の「古典」(武田先生)の授業見学をしました(後半の20分のみ)。

今日の授業は、形容詞(2種類)と形容動詞(2種類)の活用についてですが、これまでに学習した動詞の活用(9種類)を合わせると、全部で13種類の活用を暗記する必要があります。しっかり覚えているか、近くの2人または3人で、問題を出し合い、確認しました。

今日の授業は、形容詞(2種類)と形容動詞(2種類)の活用についてですが、これまでに学習した動詞の活用(9種類)を合わせると、全部で13種類の活用を暗記する必要があります。しっかり覚えているか、近くの2人または3人で、問題を出し合い、確認しました。

武田先生の授業は「予習先行型」で、生徒は事前に配布されたプリントで予習してきます。プリントをそのままノートに貼り付けて予習する生徒もいれば、プリントをもとに自分が見てわかりやすいようにまとめ直す生徒もいます。

自分でまとめたノートを見せてくれました。一目見て、わかりやすくまとめているなあと感心しました。本気モードがひしひしと伝わってきます。

授業の最後の5分間は、次の時間の予告編です。それをもとに、次はどこを予習してくればいいのか自分で判断します。予習で授業の準備をし、授業中は顔を上げて楽しく参加して欲しい、授業は2回目、という武田先生の思いを、生徒たちはしっかり受け止め、実行していることがわかりました。

中3(シンカゼミ)の授業見学

今日の6,7限目は、中学3年の「総合的な学習の時間(シンカゼミ)」(3クラス合同)がありました。

「シンカゼミ」は、生徒の興味関心に応じて、A(環境・郷土)、B(職業・産業・福祉)、C(伝統文化・国際理解)の3領域で、グループを作って研究を行います。高校での探究活動に向けて、中学校でも探究活動の入門的な活動が行われています。その内容は、年々シンカしています。通常登校開始から、今日でちょうど1か月が過ぎましたが、すでに6回(10時間)分の計画が進行しています。

5月28日:シンカゼミガイダンス(探究活動の概要説明)

6月 2日:シンカゼミの各領域の説明、調査方法の説明、マッピング、希望調査

(→自分がやりたいことを「マッピング」の手法を使って発見する。)

6月 9日:各領域ごとのオリエンテーション、自分で行いたい研究のプレゼンテーション

(→自分がやりたいことが似ている仲間を探す)

6月16日:プレゼン発表をもとにグルーピング。

グループごとに研究テーマや調査・研究方法を検討。

6月23日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→リサーチクエスチョン、仮設を立てる。)

6月30日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→フィールドワークの計画を立てる。本時)

そこで、今日の7限目に、各グループの話し合い活動を見学しました。

「シンカゼミ」は、生徒の興味関心に応じて、A(環境・郷土)、B(職業・産業・福祉)、C(伝統文化・国際理解)の3領域で、グループを作って研究を行います。高校での探究活動に向けて、中学校でも探究活動の入門的な活動が行われています。その内容は、年々シンカしています。通常登校開始から、今日でちょうど1か月が過ぎましたが、すでに6回(10時間)分の計画が進行しています。

5月28日:シンカゼミガイダンス(探究活動の概要説明)

6月 2日:シンカゼミの各領域の説明、調査方法の説明、マッピング、希望調査

(→自分がやりたいことを「マッピング」の手法を使って発見する。)

6月 9日:各領域ごとのオリエンテーション、自分で行いたい研究のプレゼンテーション

(→自分がやりたいことが似ている仲間を探す)

6月16日:プレゼン発表をもとにグルーピング。

グループごとに研究テーマや調査・研究方法を検討。

6月23日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→リサーチクエスチョン、仮設を立てる。)

6月30日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→フィールドワークの計画を立てる。本時)

そこで、今日の7限目に、各グループの話し合い活動を見学しました。

まずは、A(環境・郷土)領域です。

このグループは、アメリカザリガニの生息場所を調査することで(駆除)対策を考えることを目的としているようです。

(アドバイス:この研究は「アメリカザリガニ=ワルモノ」という前提から出発していますが、そもそも「アメリカザリガニは本当にワルモノなのでしょうか?」。前提(=これまでの常識)を疑うことから始めると、新規の研究ができるのではないでしょうか。例えば、アメリカザリガニをワルモノ視している文献を探し、本当にそうなのかを調べる、ということも可能です。ザリガニ目線(ザリガニになったつもり)の研究は、かなりオリジナリティが高いです。私の専門なので、相談に乗りますよ!)

次は、B(職業・産業・福祉)領域です。

このグループは、駅などのバリアフリーなどについて、現地調査(利用者へのインタビューなど)を計画していました。

(アドバイス:ここはバリアフリーなんです、と聞くと、無条件に良いもの、というイメージがありますが、本当に機能していて、役に立っているかを調べることが出来れば、政策提言につながります。やりましょう!)

最後に、C(伝統文化・国際理解)

このグループは、佐野の伝統工芸品である天明鋳物が、どういった人にどのくらい売られているか、という現状を知ることで、どうしたら、もっと広めることが出来るかを調べようとしています。

(アドバイス:これは、まさにマーケティング調査ですね。確かに、だれがどのようなものを買っているかがわかれば、売るための対策が考えられます。販売ルートなどをお店から聞くことが出来れば、事実に基づく素晴らしい研究になるでしょう。それには、なぜ、自分たちがこうした研究をやりたいのかを鋳物を作ったり、売ったりしている人たちに熱意をもって伝えることが必要ですね。応援しています!)

*リサーチクエスチョンの立て方やフィールドワークのやり方などで悩んでいる人がいたら、校長室を訪ねてくれば、相談に乗りますよ。

高3・フードデザインの授業見学

高校3年「フードデザイン」(選択授業、17名選択)

授業者:森戸さゆり先生

高校3年「理Ⅱコース」の選択授業「フードデザイン」は、栄養、食品、献立、調理、テーブルコーディネイトなどに関する知識と技術を習得し「食事を楽しむ」ためにはどのようにしたらよいかを考え実践していく科目で、年間20~25回程度の調理実習を行っています。森戸先生の「フードデザイン」は、生徒の人気が非常に高く、毎年実施している授業評価では、授業の「満足度」で不動のトップの座に君臨しています。

前置きが長くなりましたが、本日、3・4限連続で行われた「フードデザイン」の授業の様子を紹介します。

今日のテーマは、「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」です。「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」の作り方を学び、全員が実際に練習したり、作ってみたりします。そして、後日、実技テストが行われます。

それぞれ評価基準がはっきりしていて、「大根のかつらむき」は、切れた長さで点数化、「厚焼き玉子」は表面、切り口、味で評価します。

授業者:森戸さゆり先生

高校3年「理Ⅱコース」の選択授業「フードデザイン」は、栄養、食品、献立、調理、テーブルコーディネイトなどに関する知識と技術を習得し「食事を楽しむ」ためにはどのようにしたらよいかを考え実践していく科目で、年間20~25回程度の調理実習を行っています。森戸先生の「フードデザイン」は、生徒の人気が非常に高く、毎年実施している授業評価では、授業の「満足度」で不動のトップの座に君臨しています。

前置きが長くなりましたが、本日、3・4限連続で行われた「フードデザイン」の授業の様子を紹介します。

今日のテーマは、「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」です。「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」の作り方を学び、全員が実際に練習したり、作ってみたりします。そして、後日、実技テストが行われます。

それぞれ評価基準がはっきりしていて、「大根のかつらむき」は、切れた長さで点数化、「厚焼き玉子」は表面、切り口、味で評価します。

実技テストの評価基準→かつらむきは、プリントの上に切った大根を置くと計測できます。プリントの文字が読めるかどうかで、厚さ(1mm)も判断できるそうです。

まずは、森戸先生から、「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」の作り方の説明がありました。生徒は、森戸先生の手先に集中しています。

いよいよ、生徒たちの調理の始まりです。2人一組で、一人は「大根のかつらむき」、もう一人が「厚焼き玉子」をつくります。それぞれが作り終わったら、交代します。

みんな、とても楽しそうに調理実習に取り組んでいました。

完成した「厚焼き玉子」を見ると、初めてとは思えないほど良くできていました。

<生徒の感想>

・思ったよりうまくできました。

・初めてで緊張しました。手が震えました。

・おばあちゃんが作った厚焼き玉子を100点とすると、自分のは40点。

・うちでも練習して作ってみたい。 他

<森戸先生から>

・後日、実技テストを行いますが、厚焼き卵用のフライパンを希望者には貸し出しており、家で練習して驚くほど上手になる生徒もたくさんいます。

・フードデザインの授業で、最も工夫した点は、実技テストの評価基準をはっきりわかりやすく示していることです。実は、家庭科技術検定の1級に相当する内容を参考にしていて、レベルは高いです。生徒は実技を身につけることで、調理に対する意識が高まり、単に栄養を満たすだけでなく、食事を楽しむことにつながることを目標としています。

*なるほど、奥が深いですね。この後、どれだけ上達しているか楽しみです。

いじめ・教育相談アンケート結果の公表について

本校では、毎月、月の初めに「いじめ・教育相談アンケート」を中高の全生徒対象に実施しています。

いじめ・教育相談アンケート用紙.pdf

本アンケートは、いじめや悩みなどの早期発見・早期対応をねらいとしており、スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

これまで、アンケート結果については、特に公表はしてきませんでしたが、本校の「いじめ・教育相談」について、ご理解、ご協力をいただくため、生徒のプライバシーには十分配慮した形で、毎月のアンケート結果を公表することといたしました。本アンケートは、いじめの件数をゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目指しています。

いじめ・教育相談アンケート用紙.pdf

本アンケートは、いじめや悩みなどの早期発見・早期対応をねらいとしており、スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

これまで、アンケート結果については、特に公表はしてきませんでしたが、本校の「いじめ・教育相談」について、ご理解、ご協力をいただくため、生徒のプライバシーには十分配慮した形で、毎月のアンケート結果を公表することといたしました。本アンケートは、いじめの件数をゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目指しています。

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

自由記述欄についても、最終的には、校長が全生徒の回答に目を通し、自由記述の内容を分析するなど、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。必要な場合には、生徒指導部等を通して、各学年、担任等と連携した対応をとっています。

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(自由記述).pdf

今後は、やってみて不都合が生じない限りは、アンケートの結果を公表するとともに、これまで以上に、生徒の心身の健康状況の迅速な把握に努めていきたいと考えています。

保護者の皆様には、今後とも、ご理解とご協力をお願いいたします。

*なお、各月のアンケート集計結果等は、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納します。

中3(体育)の授業見学

今日の3限目は、中学3年生の体育(器械体操:石井先生)の授業を見学しました。

最近、中3の授業見学がやけに多いな、とお気づきの方もいると思いますが、今週末(7月3日)に「中学第3学年保護者会」がありますので、事前に中3の授業や生徒の様子を紹介しておこうと重点的に見学しています。(中高全教員の授業見学を行いますので、他の学年もそのうち回ります。)

体育の授業は、選択制で、

器械体操(石井先生)は第一体育館、

バドミントン(久保先生)は第二体育館、

陸上競技(吉永先生)は校庭で実施しています。

今日は、器械体操の授業を見学しました。

今日の器械体操の主な種目は「倒立前転」でした。

前時の最後に生徒が記入した「学習カード」の結果から、「倒立前転」がうまくできない生徒がいることから、本時は、「倒立前転」ができるように指導を行っていました。

①まずは、グループごとに分かれて準備運動をした後、倒立(逆立ち)の練習です。体育館の壁をうまく使います。

→グループ全員ができるようにすることが目標です。苦手な生徒には、生徒同士で補助をしていました。

最近、中3の授業見学がやけに多いな、とお気づきの方もいると思いますが、今週末(7月3日)に「中学第3学年保護者会」がありますので、事前に中3の授業や生徒の様子を紹介しておこうと重点的に見学しています。(中高全教員の授業見学を行いますので、他の学年もそのうち回ります。)

体育の授業は、選択制で、

器械体操(石井先生)は第一体育館、

バドミントン(久保先生)は第二体育館、

陸上競技(吉永先生)は校庭で実施しています。

今日は、器械体操の授業を見学しました。

今日の器械体操の主な種目は「倒立前転」でした。

前時の最後に生徒が記入した「学習カード」の結果から、「倒立前転」がうまくできない生徒がいることから、本時は、「倒立前転」ができるように指導を行っていました。

①まずは、グループごとに分かれて準備運動をした後、倒立(逆立ち)の練習です。体育館の壁をうまく使います。

→グループ全員ができるようにすることが目標です。苦手な生徒には、生徒同士で補助をしていました。

②次は、全体で前転と後転の練習です。石井先生は、特に安全面には細心の注意を払って指導しています。

③そして、いよいよ「倒立前転」の練習です。倒立前転は、まず倒立して、その後、前転します。

倒立が苦手な生徒には、グループで補助をしています。

すぐにできるようには、なかなかうまくいきませんが、生徒たちは何度も挑戦していました。

*生徒たちには、なぜ、器械体操を選んだのか、どういうところが楽しいのか聞いてみました。

「去年やった器械体操はあまりうまくできなかったので、今年はどうしても克服したいと思って選びました。」

「最初はできないことが、練習してできるようになった時が一番嬉しいです。」

「小学校の時、体操をやっていて、得意なので選びました。」

「自分は陸上部なので、普段はあまりやることがない種目を選びました。」

*いろいろな動機で器械体操を選択していますが、今までできなかったことができるようになりたい、という気持ちで一生懸命練習している姿が、とても良かったです。応援したい気持ちになりました。

中3(家庭科)の授業見学

今日の1限目、中学3年2組の「技術家庭(家庭)」の授業(森戸先生)を見学しました。

「保冷バックの製作(全6時間)」の3時間目ということで、今日は以下のような作業をしていました。(白板に今日やることがわかりやすく書かれています。)

「保冷バックの製作(全6時間)」の3時間目ということで、今日は以下のような作業をしていました。(白板に今日やることがわかりやすく書かれています。)

①色のついた布の右側のわき1.5cm幅でチャコで印をつけ、アイロンで折り目をつけ、内側にアルミ布はさみます。

②ぬいしろに、まち針をさして固定し、ミシンで縫います。→見せる

③左側のわきも右側と同様に、1.5cm幅で印をつけ、アイロンで折り目をつけます。→見せる

④持ち手をつける場所に印をつけ、持ち手をホチキスで仮止めします。

⑤ファスナーを縫い付ける場所に印をつけます。→見せる

この →見せるというのが、森戸先生のオリジナルな指導法で、間違い易いところを未然に防ぐことができます。

このチェックポイントごとに先生に見せに来て、合格をもらうと自分ではんこを押し、次の作業に進みます。これによって、誰もが間違いなく完成することができるのだそうです。

(余談)色のついた布は5色(黒、青、ベージュ、ピンク、黄色)あり、希望で選べます。

今年の一番人気は「黒」で、次が「青とベージュ」だそうです。

チェックポイントを確認してもらいます。

合格したら、自分ではんこを押します。

生徒たちは、お互いに教わったりしながら、もくもくと作業を進めていきます。

自分が何をすればいいのかよくわかっている、という感じでした。ミシンの調子が悪い時は、自分で何とかしていました。

完成するには、あと3時間分の作業が必要です。得意不得意はあるようですが、一人一人着実に進んでいることは間違いないようです。りっぱですね。

授業終了後、生徒にどこが難しかったのか聞いてみました。

安藤さん「アイロンでわきの折り目をつけるとき、温度が高いとアルミが溶けてしまうので、どうやってアイロンをかけるかが難しかったです。」

清水君「まち針を指すのが難しかったです。ミシンをかけるとき、少ししわができてしまいましたが何とかできました。」

*完成したら、お弁当を入れて持ってきます、と多くの生徒が答えてくれました。自分で使うものを自分でつくる。

「素晴らしい」としかいいようがありません。

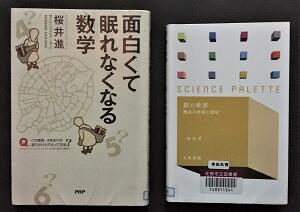

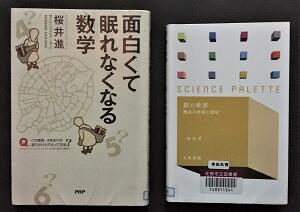

校長室(自宅)便り⑨ ~有理数と無理数(再考)

先日(26日)、中3の数学の授業(服部先生)を見せてもらいましたが、その際、そもそも、なぜ分数で表すことが出来る数を「有理数」というのかが、大変気になりました。有理数の理は、何を意味しているのでしょうか?

気になると眠れなくなりそうなので、本日(28日)、佐野市立図書館で、有理数に関して解説している本がないかどうか、探してみました。

そしたら、あったのです! しかも、2冊も。

①桜井 進「面白くて眠れなくなる数学」(2010年8月、PHP出版)

→著者は、東京工業大学理学部数学科卒業、同大学院卒業の「サイエンス・ナビゲーター」。世界初の「数学エンターテイメント」で話題、という有名人です。期待大ですね。気になって眠れないのと、面白くて眠れないのと、どっちを取るかです。

②一松 信「数の世界 -概念の形成と認知」(2015年1月、丸善出版)

→著者は1926年生まれ、京都大学名誉教授です。著書の冒頭で「数って一体何なのだろう?」と考えたことはありませんか? と投げかけています。完全に学者の先生ですので、より学問的な裏付けがわかるかもしれません。こちらも期待できそうです。

気になると眠れなくなりそうなので、本日(28日)、佐野市立図書館で、有理数に関して解説している本がないかどうか、探してみました。

そしたら、あったのです! しかも、2冊も。

①桜井 進「面白くて眠れなくなる数学」(2010年8月、PHP出版)

→著者は、東京工業大学理学部数学科卒業、同大学院卒業の「サイエンス・ナビゲーター」。世界初の「数学エンターテイメント」で話題、という有名人です。期待大ですね。気になって眠れないのと、面白くて眠れないのと、どっちを取るかです。

②一松 信「数の世界 -概念の形成と認知」(2015年1月、丸善出版)

→著者は1926年生まれ、京都大学名誉教授です。著書の冒頭で「数って一体何なのだろう?」と考えたことはありませんか? と投げかけています。完全に学者の先生ですので、より学問的な裏付けがわかるかもしれません。こちらも期待できそうです。

①桜井 進「面白くて眠れなくなる数学」からわかったこと

・先日の服部先生の授業では、有理数の例として、分数 22/7 がさりげなく登場していましたが、実は深い意味があったようです。世界の「7月22日」は「円周率の日」とされていて、22/7 (22÷7)を計算すると、3.142…となり、円周率の近似値になっています。紀元前250年、ギリシャの数学者アルキメデスが、世界で最初に円周率を計算によって、22/7と求めました。そのことを記念して、7月22日は「円周率の日」と制定されているのです。

円周率は紀元前二千年前から探究されてきましたが、その値は長い間、分数で表されていました。小数が発明されたのは今から400年前に過ぎないのです。

(→ちなみに、日本の「円周率の日」は3月14日。わかりやすすぎますね!)

・ところで、日本では「分数で表すことが出来る数」を「有理数」と呼んでいますが、英語で「有理数」は何と呼ばれているのでしょうか?英訳すると「Rational Number」となるそうです。形容詞「Rational」の名詞形は「Ratio」で、「Ratio」とは「比」を表しています。つまり、形容詞「Rational」は「比なる数」という意味になります。つまり、分数は分子と分母の数の比なので、「比なる数」だというのです。

しかし、それだったら、日本人が「Rational Number」を日本語に訳すとき、「有理数」ではなく「有比数」とすればよかったのではないでしょうか。

(→これって、誤訳だったの?)

・著者は、ここからさらにもう一歩踏み込みます。実は、英語の「Ratio」の起源となったラテン語の「Ratio」には「計算」という意味があるのです。「計算すること」から「比」に通じ、「Rational」は「計算的な」となり「合理的な」になっていきました。そうすると、「Rational Number」の日本語訳の候補として、「比なる数→有比数」と「合理的な数」すなわち「理が有る数→有理数」の2つあったのに、「有理数」が採用されたことになります。なぜ、後者に軍配があがったのでしょうか?

(→さすがはサイエンス・ナビゲーターですね。理詰めで畳みかけてきます。)

・「ピタゴラスの定理」で有名な、古代ギリシャの数学者ピタゴラス(紀元前6世紀頃)は、「万物の根源は数なり」と言ったと伝えられています。この「数」とは自然数(正の整数)のことです。ピタゴラスの時代、自然数こそが計算できる数、つまり「理性の象徴」というべき存在ととらえられていました。分数は、二つの自然数の比として考えられる(計算できる)数に他ならず、そうでない数は「非合理的な」という意味となり、排斥されるべき「考えてはいけない存在」だったというのです。そうした歴史的な背景を考慮し、「Ratinal Number」を「有理数」と訳したのではないか、というのが著者の説です。

(→なるほど、説得力ありますね)

・一方、「無理数」の概念は、もっと後になってから出てきます。現代では、√2やπ(円周率)が無理数であることは知られています。しかし、無理数であること(=分数では表すことが出来ないこと)を証明することは、そう簡単ではありませんでした。円周率πが無理数であることが証明されたのは1761年になってからのことでした。400年前、小数点が発明されたことで、ようやく分数を超えて「無理数」への挑戦が始まったのです。

(→確かに、有理数と無理数はセットになっていますので、「無理数」が存在することがわかって、初めて「有理数」という概念が生じてきたのですね。)

・無理数の英訳は「Irrational Number」で、打消しの接頭語Irがついているので、「比に非ず」と「非合理的」の意味があります。この英語を始めて日本語に訳した昔の日本人数学者は、「非合理的」を採用して、「無理」という言葉をあてたのではないか。

(→個人的には、著者の考えに深く納得しました。)

②一松 信「数の世界」からわかったこと

・こちらの著者は、「有理数」について、以下のように断言します。

「ピタゴラスは半ば伝説的な人物ですが、その伝統もあって古代ギリシャでは当初すべての数は互いに整数の比で表わされる、つまり整数の比で表される分数だけで十分と考えていました。今日では整数の比で表される数を「有理数」といいます。これはRational Number の訳語ですが、原義は「ratio(比)をもつ数」の意味で、むしろ「有比数」と呼ぶのが的確でした。しかし、すでにこの語が定着しているので、厳格にいえば「誤訳」ですがそのまま使います。」と述べています。

(→つまり、昔の日本人数学者が訳した言葉なので、なぜそのように訳したのかを詮索してもしようがない。それは、学問的にはさして重要なことではない。ということでしょうか。なるほど、学者としては、そのように考えるものなのかもしれませんね。)

・しかし、この本には、√2が無理数であることの証明や、なぜ、0.9999999…=1なのか、の証明が詳しく紹介されています。先日の服部先生の授業では、0.9999999…=1が正しいのかどうかわかりませんでしたが、この本では、0.99999999…=1 であることを証明しています。てっきり間違いだと思っていましたが、数学的に正解でした。それを知れただけでも、この本を読んだ価値がありました。

(→もっとも、全部は読んでませんけどね。興味あるところだけです。文献調査をする際は全部読む必要は全くありません。)

*最後に一言。これらはいわゆる「文献調査」です。たった2冊の本でしたが、その主張は微妙に異なっていましたね。

*自分にとって、どちらがより納得するか、という見方はありますが、どちらが正しいとは判断できません。文献調査をする際は、最低でも複数の文献にあたらないと危険です。文献調査で間違ったことをうのみにしてしまうと、そもそも前提から間違った方向に研究が進んでしまう可能性があるからです。

*少なくとも、「諸説あります」くらいの知識がないと、「チコちゃんに叱られますよ!」

①桜井 進「面白くて眠れなくなる数学」からわかったこと

・先日の服部先生の授業では、有理数の例として、分数 22/7 がさりげなく登場していましたが、実は深い意味があったようです。世界の「7月22日」は「円周率の日」とされていて、22/7 (22÷7)を計算すると、3.142…となり、円周率の近似値になっています。紀元前250年、ギリシャの数学者アルキメデスが、世界で最初に円周率を計算によって、22/7と求めました。そのことを記念して、7月22日は「円周率の日」と制定されているのです。

円周率は紀元前二千年前から探究されてきましたが、その値は長い間、分数で表されていました。小数が発明されたのは今から400年前に過ぎないのです。

(→ちなみに、日本の「円周率の日」は3月14日。わかりやすすぎますね!)

・ところで、日本では「分数で表すことが出来る数」を「有理数」と呼んでいますが、英語で「有理数」は何と呼ばれているのでしょうか?英訳すると「Rational Number」となるそうです。形容詞「Rational」の名詞形は「Ratio」で、「Ratio」とは「比」を表しています。つまり、形容詞「Rational」は「比なる数」という意味になります。つまり、分数は分子と分母の数の比なので、「比なる数」だというのです。

しかし、それだったら、日本人が「Rational Number」を日本語に訳すとき、「有理数」ではなく「有比数」とすればよかったのではないでしょうか。

(→これって、誤訳だったの?)

・著者は、ここからさらにもう一歩踏み込みます。実は、英語の「Ratio」の起源となったラテン語の「Ratio」には「計算」という意味があるのです。「計算すること」から「比」に通じ、「Rational」は「計算的な」となり「合理的な」になっていきました。そうすると、「Rational Number」の日本語訳の候補として、「比なる数→有比数」と「合理的な数」すなわち「理が有る数→有理数」の2つあったのに、「有理数」が採用されたことになります。なぜ、後者に軍配があがったのでしょうか?

(→さすがはサイエンス・ナビゲーターですね。理詰めで畳みかけてきます。)

・「ピタゴラスの定理」で有名な、古代ギリシャの数学者ピタゴラス(紀元前6世紀頃)は、「万物の根源は数なり」と言ったと伝えられています。この「数」とは自然数(正の整数)のことです。ピタゴラスの時代、自然数こそが計算できる数、つまり「理性の象徴」というべき存在ととらえられていました。分数は、二つの自然数の比として考えられる(計算できる)数に他ならず、そうでない数は「非合理的な」という意味となり、排斥されるべき「考えてはいけない存在」だったというのです。そうした歴史的な背景を考慮し、「Ratinal Number」を「有理数」と訳したのではないか、というのが著者の説です。

(→なるほど、説得力ありますね)

・一方、「無理数」の概念は、もっと後になってから出てきます。現代では、√2やπ(円周率)が無理数であることは知られています。しかし、無理数であること(=分数では表すことが出来ないこと)を証明することは、そう簡単ではありませんでした。円周率πが無理数であることが証明されたのは1761年になってからのことでした。400年前、小数点が発明されたことで、ようやく分数を超えて「無理数」への挑戦が始まったのです。

(→確かに、有理数と無理数はセットになっていますので、「無理数」が存在することがわかって、初めて「有理数」という概念が生じてきたのですね。)

・無理数の英訳は「Irrational Number」で、打消しの接頭語Irがついているので、「比に非ず」と「非合理的」の意味があります。この英語を始めて日本語に訳した昔の日本人数学者は、「非合理的」を採用して、「無理」という言葉をあてたのではないか。

(→個人的には、著者の考えに深く納得しました。)

②一松 信「数の世界」からわかったこと

・こちらの著者は、「有理数」について、以下のように断言します。

「ピタゴラスは半ば伝説的な人物ですが、その伝統もあって古代ギリシャでは当初すべての数は互いに整数の比で表わされる、つまり整数の比で表される分数だけで十分と考えていました。今日では整数の比で表される数を「有理数」といいます。これはRational Number の訳語ですが、原義は「ratio(比)をもつ数」の意味で、むしろ「有比数」と呼ぶのが的確でした。しかし、すでにこの語が定着しているので、厳格にいえば「誤訳」ですがそのまま使います。」と述べています。

(→つまり、昔の日本人数学者が訳した言葉なので、なぜそのように訳したのかを詮索してもしようがない。それは、学問的にはさして重要なことではない。ということでしょうか。なるほど、学者としては、そのように考えるものなのかもしれませんね。)

・しかし、この本には、√2が無理数であることの証明や、なぜ、0.9999999…=1なのか、の証明が詳しく紹介されています。先日の服部先生の授業では、0.9999999…=1が正しいのかどうかわかりませんでしたが、この本では、0.99999999…=1 であることを証明しています。てっきり間違いだと思っていましたが、数学的に正解でした。それを知れただけでも、この本を読んだ価値がありました。

(→もっとも、全部は読んでませんけどね。興味あるところだけです。文献調査をする際は全部読む必要は全くありません。)

*最後に一言。これらはいわゆる「文献調査」です。たった2冊の本でしたが、その主張は微妙に異なっていましたね。

*自分にとって、どちらがより納得するか、という見方はありますが、どちらが正しいとは判断できません。文献調査をする際は、最低でも複数の文献にあたらないと危険です。文献調査で間違ったことをうのみにしてしまうと、そもそも前提から間違った方向に研究が進んでしまう可能性があるからです。

*少なくとも、「諸説あります」くらいの知識がないと、「チコちゃんに叱られますよ!」

・先日の服部先生の授業では、有理数の例として、分数 22/7 がさりげなく登場していましたが、実は深い意味があったようです。世界の「7月22日」は「円周率の日」とされていて、22/7 (22÷7)を計算すると、3.142…となり、円周率の近似値になっています。紀元前250年、ギリシャの数学者アルキメデスが、世界で最初に円周率を計算によって、22/7と求めました。そのことを記念して、7月22日は「円周率の日」と制定されているのです。

円周率は紀元前二千年前から探究されてきましたが、その値は長い間、分数で表されていました。小数が発明されたのは今から400年前に過ぎないのです。

(→ちなみに、日本の「円周率の日」は3月14日。わかりやすすぎますね!)

・ところで、日本では「分数で表すことが出来る数」を「有理数」と呼んでいますが、英語で「有理数」は何と呼ばれているのでしょうか?英訳すると「Rational Number」となるそうです。形容詞「Rational」の名詞形は「Ratio」で、「Ratio」とは「比」を表しています。つまり、形容詞「Rational」は「比なる数」という意味になります。つまり、分数は分子と分母の数の比なので、「比なる数」だというのです。

しかし、それだったら、日本人が「Rational Number」を日本語に訳すとき、「有理数」ではなく「有比数」とすればよかったのではないでしょうか。

(→これって、誤訳だったの?)

・著者は、ここからさらにもう一歩踏み込みます。実は、英語の「Ratio」の起源となったラテン語の「Ratio」には「計算」という意味があるのです。「計算すること」から「比」に通じ、「Rational」は「計算的な」となり「合理的な」になっていきました。そうすると、「Rational Number」の日本語訳の候補として、「比なる数→有比数」と「合理的な数」すなわち「理が有る数→有理数」の2つあったのに、「有理数」が採用されたことになります。なぜ、後者に軍配があがったのでしょうか?

(→さすがはサイエンス・ナビゲーターですね。理詰めで畳みかけてきます。)

・「ピタゴラスの定理」で有名な、古代ギリシャの数学者ピタゴラス(紀元前6世紀頃)は、「万物の根源は数なり」と言ったと伝えられています。この「数」とは自然数(正の整数)のことです。ピタゴラスの時代、自然数こそが計算できる数、つまり「理性の象徴」というべき存在ととらえられていました。分数は、二つの自然数の比として考えられる(計算できる)数に他ならず、そうでない数は「非合理的な」という意味となり、排斥されるべき「考えてはいけない存在」だったというのです。そうした歴史的な背景を考慮し、「Ratinal Number」を「有理数」と訳したのではないか、というのが著者の説です。

(→なるほど、説得力ありますね)

・一方、「無理数」の概念は、もっと後になってから出てきます。現代では、√2やπ(円周率)が無理数であることは知られています。しかし、無理数であること(=分数では表すことが出来ないこと)を証明することは、そう簡単ではありませんでした。円周率πが無理数であることが証明されたのは1761年になってからのことでした。400年前、小数点が発明されたことで、ようやく分数を超えて「無理数」への挑戦が始まったのです。

(→確かに、有理数と無理数はセットになっていますので、「無理数」が存在することがわかって、初めて「有理数」という概念が生じてきたのですね。)

・無理数の英訳は「Irrational Number」で、打消しの接頭語Irがついているので、「比に非ず」と「非合理的」の意味があります。この英語を始めて日本語に訳した昔の日本人数学者は、「非合理的」を採用して、「無理」という言葉をあてたのではないか。

(→個人的には、著者の考えに深く納得しました。)

②一松 信「数の世界」からわかったこと

・こちらの著者は、「有理数」について、以下のように断言します。

「ピタゴラスは半ば伝説的な人物ですが、その伝統もあって古代ギリシャでは当初すべての数は互いに整数の比で表わされる、つまり整数の比で表される分数だけで十分と考えていました。今日では整数の比で表される数を「有理数」といいます。これはRational Number の訳語ですが、原義は「ratio(比)をもつ数」の意味で、むしろ「有比数」と呼ぶのが的確でした。しかし、すでにこの語が定着しているので、厳格にいえば「誤訳」ですがそのまま使います。」と述べています。

(→つまり、昔の日本人数学者が訳した言葉なので、なぜそのように訳したのかを詮索してもしようがない。それは、学問的にはさして重要なことではない。ということでしょうか。なるほど、学者としては、そのように考えるものなのかもしれませんね。)

・しかし、この本には、√2が無理数であることの証明や、なぜ、0.9999999…=1なのか、の証明が詳しく紹介されています。先日の服部先生の授業では、0.9999999…=1が正しいのかどうかわかりませんでしたが、この本では、0.99999999…=1 であることを証明しています。てっきり間違いだと思っていましたが、数学的に正解でした。それを知れただけでも、この本を読んだ価値がありました。

(→もっとも、全部は読んでませんけどね。興味あるところだけです。文献調査をする際は全部読む必要は全くありません。)

*最後に一言。これらはいわゆる「文献調査」です。たった2冊の本でしたが、その主張は微妙に異なっていましたね。

*自分にとって、どちらがより納得するか、という見方はありますが、どちらが正しいとは判断できません。文献調査をする際は、最低でも複数の文献にあたらないと危険です。文献調査で間違ったことをうのみにしてしまうと、そもそも前提から間違った方向に研究が進んでしまう可能性があるからです。

*少なくとも、「諸説あります」くらいの知識がないと、「チコちゃんに叱られますよ!」

①桜井 進「面白くて眠れなくなる数学」からわかったこと

・先日の服部先生の授業では、有理数の例として、分数 22/7 がさりげなく登場していましたが、実は深い意味があったようです。世界の「7月22日」は「円周率の日」とされていて、22/7 (22÷7)を計算すると、3.142…となり、円周率の近似値になっています。紀元前250年、ギリシャの数学者アルキメデスが、世界で最初に円周率を計算によって、22/7と求めました。そのことを記念して、7月22日は「円周率の日」と制定されているのです。

円周率は紀元前二千年前から探究されてきましたが、その値は長い間、分数で表されていました。小数が発明されたのは今から400年前に過ぎないのです。

(→ちなみに、日本の「円周率の日」は3月14日。わかりやすすぎますね!)

・ところで、日本では「分数で表すことが出来る数」を「有理数」と呼んでいますが、英語で「有理数」は何と呼ばれているのでしょうか?英訳すると「Rational Number」となるそうです。形容詞「Rational」の名詞形は「Ratio」で、「Ratio」とは「比」を表しています。つまり、形容詞「Rational」は「比なる数」という意味になります。つまり、分数は分子と分母の数の比なので、「比なる数」だというのです。

しかし、それだったら、日本人が「Rational Number」を日本語に訳すとき、「有理数」ではなく「有比数」とすればよかったのではないでしょうか。

(→これって、誤訳だったの?)

・著者は、ここからさらにもう一歩踏み込みます。実は、英語の「Ratio」の起源となったラテン語の「Ratio」には「計算」という意味があるのです。「計算すること」から「比」に通じ、「Rational」は「計算的な」となり「合理的な」になっていきました。そうすると、「Rational Number」の日本語訳の候補として、「比なる数→有比数」と「合理的な数」すなわち「理が有る数→有理数」の2つあったのに、「有理数」が採用されたことになります。なぜ、後者に軍配があがったのでしょうか?

(→さすがはサイエンス・ナビゲーターですね。理詰めで畳みかけてきます。)

・「ピタゴラスの定理」で有名な、古代ギリシャの数学者ピタゴラス(紀元前6世紀頃)は、「万物の根源は数なり」と言ったと伝えられています。この「数」とは自然数(正の整数)のことです。ピタゴラスの時代、自然数こそが計算できる数、つまり「理性の象徴」というべき存在ととらえられていました。分数は、二つの自然数の比として考えられる(計算できる)数に他ならず、そうでない数は「非合理的な」という意味となり、排斥されるべき「考えてはいけない存在」だったというのです。そうした歴史的な背景を考慮し、「Ratinal Number」を「有理数」と訳したのではないか、というのが著者の説です。

(→なるほど、説得力ありますね)

・一方、「無理数」の概念は、もっと後になってから出てきます。現代では、√2やπ(円周率)が無理数であることは知られています。しかし、無理数であること(=分数では表すことが出来ないこと)を証明することは、そう簡単ではありませんでした。円周率πが無理数であることが証明されたのは1761年になってからのことでした。400年前、小数点が発明されたことで、ようやく分数を超えて「無理数」への挑戦が始まったのです。

(→確かに、有理数と無理数はセットになっていますので、「無理数」が存在することがわかって、初めて「有理数」という概念が生じてきたのですね。)

・無理数の英訳は「Irrational Number」で、打消しの接頭語Irがついているので、「比に非ず」と「非合理的」の意味があります。この英語を始めて日本語に訳した昔の日本人数学者は、「非合理的」を採用して、「無理」という言葉をあてたのではないか。

(→個人的には、著者の考えに深く納得しました。)

②一松 信「数の世界」からわかったこと

・こちらの著者は、「有理数」について、以下のように断言します。

「ピタゴラスは半ば伝説的な人物ですが、その伝統もあって古代ギリシャでは当初すべての数は互いに整数の比で表わされる、つまり整数の比で表される分数だけで十分と考えていました。今日では整数の比で表される数を「有理数」といいます。これはRational Number の訳語ですが、原義は「ratio(比)をもつ数」の意味で、むしろ「有比数」と呼ぶのが的確でした。しかし、すでにこの語が定着しているので、厳格にいえば「誤訳」ですがそのまま使います。」と述べています。

(→つまり、昔の日本人数学者が訳した言葉なので、なぜそのように訳したのかを詮索してもしようがない。それは、学問的にはさして重要なことではない。ということでしょうか。なるほど、学者としては、そのように考えるものなのかもしれませんね。)

・しかし、この本には、√2が無理数であることの証明や、なぜ、0.9999999…=1なのか、の証明が詳しく紹介されています。先日の服部先生の授業では、0.9999999…=1が正しいのかどうかわかりませんでしたが、この本では、0.99999999…=1 であることを証明しています。てっきり間違いだと思っていましたが、数学的に正解でした。それを知れただけでも、この本を読んだ価値がありました。

(→もっとも、全部は読んでませんけどね。興味あるところだけです。文献調査をする際は全部読む必要は全くありません。)

*最後に一言。これらはいわゆる「文献調査」です。たった2冊の本でしたが、その主張は微妙に異なっていましたね。

*自分にとって、どちらがより納得するか、という見方はありますが、どちらが正しいとは判断できません。文献調査をする際は、最低でも複数の文献にあたらないと危険です。文献調査で間違ったことをうのみにしてしまうと、そもそも前提から間違った方向に研究が進んでしまう可能性があるからです。

*少なくとも、「諸説あります」くらいの知識がないと、「チコちゃんに叱られますよ!」

身近な風景

先週は、「栃木県立博物館」のある公園でのアジサイを紹介しましたが、今日はアジサイ寺としても有名な大平山にある「大中寺」のアジサイを紹介します。

境内には、大勢のカメラマンがアジサイの写真を撮っていました。午前中までの雨が上がり、強い日差しを受けたアジサイはとりわけ綺麗に見えました。

いろいろな色や品種?のアジサイが咲いていました。

境内には、大勢のカメラマンがアジサイの写真を撮っていました。午前中までの雨が上がり、強い日差しを受けたアジサイはとりわけ綺麗に見えました。

いろいろな色や品種?のアジサイが咲いていました。

佐高ミュージアム㉗

今回から「佐高ミュージアム研究室だより 」を公開します。

1992年4月から1994年3月までの2年間、佐野高校に在籍しながら、宇都宮大学大学院教育学研究科に内地留学していました。指導教官は、生物学科の中村和夫教授でした。

私は当時、佐野高校の生物部でトウキョウサンショウウオの生態について調査していたので、サンショウウオの生態について研究しようと思っていましたが、中村先生はもともと昆虫生理学が御専門だったので、今まであまり興味のなかった昆虫について研究することにしました。当時の大学院への内地留学は、今と違って、特に教育に関するテーマでなくても、自分のやりたい研究をすることができました。

1992年4月から1994年3月までの2年間、佐野高校に在籍しながら、宇都宮大学大学院教育学研究科に内地留学していました。指導教官は、生物学科の中村和夫教授でした。

私は当時、佐野高校の生物部でトウキョウサンショウウオの生態について調査していたので、サンショウウオの生態について研究しようと思っていましたが、中村先生はもともと昆虫生理学が御専門だったので、今まであまり興味のなかった昆虫について研究することにしました。当時の大学院への内地留学は、今と違って、特に教育に関するテーマでなくても、自分のやりたい研究をすることができました。

当時、宇都宮市内を流れる鬼怒川で、川に生息しているカゲロウという昆虫の一種が、夏の夕方ごろ一斉に羽化し、鬼怒川にかかる橋の水銀灯に集まり、その死骸が数センチにも積り、交通渋滞を引き起こすなど、社会問題となっていました。そこで、この昆虫(アミメカゲロウ)について、研究することにしました。大学院での研究については、追々話が出てきますが、最後には、新種の発見となりました。

この2年間の内地留学期間に、佐野高校の生徒(生物選択者)向けに、「すっかんぽ研究室だより」を20号まで発行しました。佐野高校に原稿を送り、印刷して配ってもらいました。研究室でどんな研究をしているのか、また、同じ研究室の大学院生との調査の様子などを紹介しました。

この2年間は、私のその後の教員人生に大きな転機となりました。高校科学部での研究方法、大学関係の人脈など、科学部指導のノウハウ、後にSGHの探究活動を進める上で必要なことは、すべてこの2年間で学んだといっても過言ではありません。この黄金の2年間で見聞きしたことを高校生向けに紹介した「すっかんぽ研究室だより 全20号」を今回から5号ずつ公開していきます。

(前置きが長くなってしまいました)

佐高ミュージアム 研究室だより No.1 「アミメカゲロウの謎!」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.2 「ホタルイカ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.3 「名古屋の八田耕吉先生」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.4 「カラスウリの花」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.5 「アミメモドキ現われる!」.pdf

中3(数学)の授業見学

本日7限目は、中学3年1組の「数学」(服部先生)の授業を見学しました。

服部先生は、臨時休業中にたくさんの授業動画をアップしていましたね(私が数えてみたら16本ありました!)。独特な登場の仕方で、心を鷲づかみ?された生徒も多かったと聞いています。

今日の学習のめあては、「有理数と無理数について分かる」でした。

①授業はまず、前時の復習で、平方根の大小の確認問題から入りました。

-3 と √10 -0.7 と ー√0.7

(どっちが大きいかわかりますか)

②次がいよいよ本題で、有理数と無理数の違いの説明です。

有理数 → 分数で表すことが出来る数

例:整数、0.3 -1.2 2/3 など

無理数 → 分数で表すことが出来ない数

例:π=3.141592653589793238462643383279

(円周率です。澁江さんは30桁まですらすら答えました!)

服部先生は、臨時休業中にたくさんの授業動画をアップしていましたね(私が数えてみたら16本ありました!)。独特な登場の仕方で、心を鷲づかみ?された生徒も多かったと聞いています。

今日の学習のめあては、「有理数と無理数について分かる」でした。

①授業はまず、前時の復習で、平方根の大小の確認問題から入りました。

-3 と √10 -0.7 と ー√0.7

(どっちが大きいかわかりますか)

②次がいよいよ本題で、有理数と無理数の違いの説明です。

有理数 → 分数で表すことが出来る数

例:整数、0.3 -1.2 2/3 など

無理数 → 分数で表すことが出来ない数

例:π=3.141592653589793238462643383279

(円周率です。澁江さんは30桁まですらすら答えました!)

③無限に続く小数→循環小数と循環しない小数(→だんだん難しくなっていきますね。)

循環小数 → 4/3=1.3333333…

=1.3(3の上に・)

22/7=3.142857142857…

=3.142857(1と7の上に・)

循環しない小数 → π や √2など

④循環小数を分数にする(→そんなことができるの?)

例:0.162(1と2の上に・)

X=0.162 とし、両辺を1000倍し、もとの式を引くと、

1000X=162.162162…

-) X= 0.162162…

999X=162

よって、X=162/999 →約分すると X=6/77

*こんなふうに、循環小数は必ず分数にすることが出来るんですね!

(人生得した気分です。といっても、自分もきっと習っていたはずですけど)

⑤最後に、服部先生からこんな問題が出されました。

Q 循環小数 0.9(9の上に・)を分数にせよ。

A X=0.9… とし、両辺を10倍し、元の式を引くと

10X=9.9…

-) X=0.9…

9X =9

X=1

つまり、循環小数 0.9(9の上に・)=1 となります。

(こんなありえないことが起こってきます。なぜ、こうなるのかはわかりません。いやあ、数学は奥が深いですね!)

*授業はここで終わりました。生徒たちに授業の感想を聞いてみました。

澁江さん「授業はとてもわかりやすかったです。循環小数のことも理解できました。」

渡辺君「服部先生はユーモアがあり、授業がとても楽しみです。」

*最後に私の感想ですが、「有理数と無理数について分かる」という本時のめあては十分達成できていたのではないかと思います。個人的には、そもそも、分数で表すことが出来る「有理数」が示す「理(ことわり?)」とは何なのか?に興味を持ちました。有理数=理にかなった数、何ゆえ、有理数と呼ぶのか知りたい、と強く思いました。数学も面白いですね。

(→こう思わせるのも服部先生のねらいだったのでしょうか? だとしたら、服部先生の思うつぼでしたね。)

循環小数 → 4/3=1.3333333…

=1.3(3の上に・)

22/7=3.142857142857…

=3.142857(1と7の上に・)

循環しない小数 → π や √2など

④循環小数を分数にする(→そんなことができるの?)

例:0.162(1と2の上に・)

X=0.162 とし、両辺を1000倍し、もとの式を引くと、

1000X=162.162162…

-) X= 0.162162…

999X=162

よって、X=162/999 →約分すると X=6/77

*こんなふうに、循環小数は必ず分数にすることが出来るんですね!

(人生得した気分です。といっても、自分もきっと習っていたはずですけど)

⑤最後に、服部先生からこんな問題が出されました。

Q 循環小数 0.9(9の上に・)を分数にせよ。

A X=0.9… とし、両辺を10倍し、元の式を引くと

10X=9.9…

-) X=0.9…

9X =9

X=1

つまり、循環小数 0.9(9の上に・)=1 となります。

(こんなありえないことが起こってきます。なぜ、こうなるのかはわかりません。いやあ、数学は奥が深いですね!)

*授業はここで終わりました。生徒たちに授業の感想を聞いてみました。

澁江さん「授業はとてもわかりやすかったです。循環小数のことも理解できました。」

渡辺君「服部先生はユーモアがあり、授業がとても楽しみです。」

*最後に私の感想ですが、「有理数と無理数について分かる」という本時のめあては十分達成できていたのではないかと思います。個人的には、そもそも、分数で表すことが出来る「有理数」が示す「理(ことわり?)」とは何なのか?に興味を持ちました。有理数=理にかなった数、何ゆえ、有理数と呼ぶのか知りたい、と強く思いました。数学も面白いですね。

(→こう思わせるのも服部先生のねらいだったのでしょうか? だとしたら、服部先生の思うつぼでしたね。)

緊急情報

特にありません。

カウンター

8

8

1

2

4

4

9