文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

【高校】水泳部、関東大会出場!

7月20日(火)~22日(木)、栃木県総合運動公園の東エリア屋内水泳場で「令和3年度 関東高等学校水泳競技大会」が開催されます。本校からは、村井謙斗君(高3-4)と中村伊吹君(高1-4)の2人が出場します。

写真、右から村井君、中村君。

写真、右から村井君、中村君。

3年生の村井君は「200m平泳ぎ」と「400m個人メドレー」(バタフライ100、背泳ぎ100、平泳ぎ100、クロール100)の2種目に出場します。村井君は、幼稚園の年中から水泳を始めたので、今年で14年目になるそうです。高2までは佐野市のSGCで、週に5日程度、高3では週に3日程度、練習を続けてきました。関東レベルの大会は、中学3年生の時にも出場しましたが、当日、会場で熱を出してしまい、泳ぐことができませんでした。今回は、14年間やってきた水泳の集大成として、悔いのない泳ぎをすることを目標にしています。

1年生の中村君は「50m自由形」に出場します。団体ではなく個人で出場するのは初めてです。中村君も幼稚園の年中から水泳を続けてきました。今回の目標は、ずばりインターハイ出場だそうです。インターハイに出場できる標準記録24.2秒まで、あと0.5秒ですので、十分狙えると村井君から後押しされました。

また、今回は上記3種目、2名に加えて、「4×100mフリーリレー」(村井、中村、柳田、山中)と「4×100mメドレーリレー」(村井、中村、岩地、柳田)の出場権を獲得しました。これで、部員5名全員が関東大会出場という快挙を成し遂げました。しかし、新型コロナ感染症の感染拡大防止の観点から、出場資格は得たものの、競技は行わない「幻」の種目となってしまいました。

村井君と中村君には、それぞれの目標がありますが、水泳部5名全員の気持ちを受け止め、関東大会で力を出し切って欲しいと思います。頑張ってきてください。応援しています。

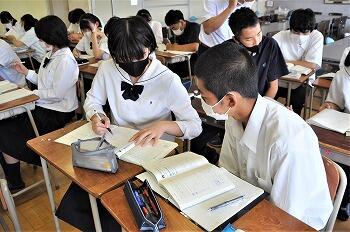

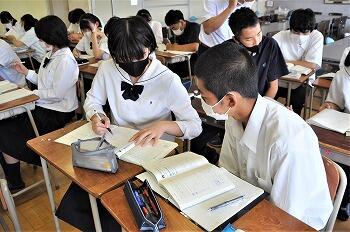

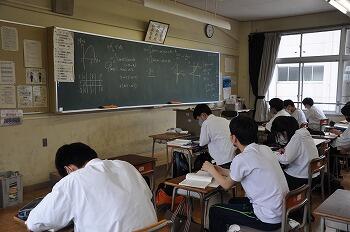

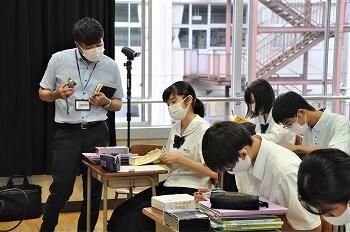

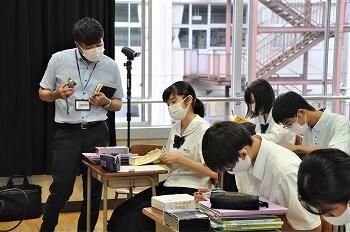

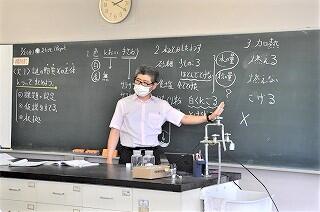

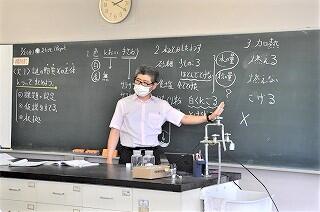

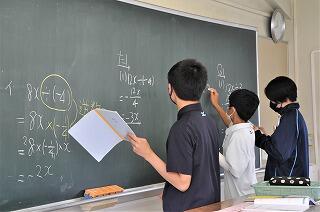

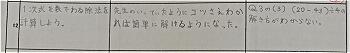

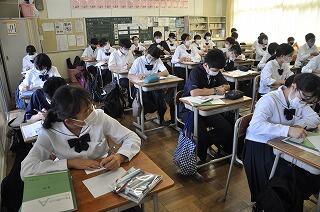

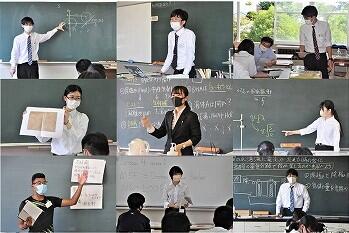

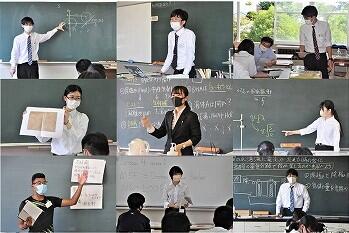

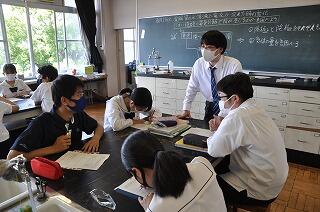

【高1】数学ⅠAの授業見学(松井先生)

7月16日(金)1限目、高校1年3・4組の「数学ⅠA」の授業(松井先生)を見学しました。内容は、三角比の計算問題で、ペアワークを中心にお互いに説明し合うことを中心に授業が進んでいきます。

授業は、予習をしてくるのが前提で、それをもとにペアワークで説明します。

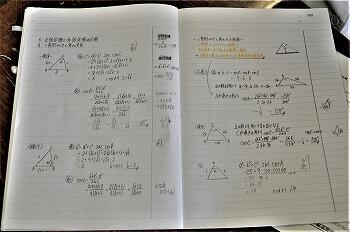

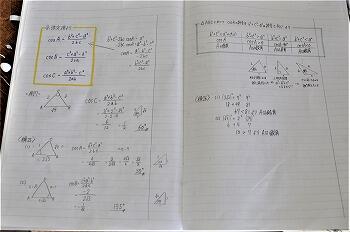

そのため、予習の際に、ノートに工夫してわかりやすくまとめてくる生徒もいます。

(↓細井さんのノートを見せてもらいました。)

授業では、予習で分からなかったところをわかるまで考えたり、先生に質問したりして解決していきます。

理解できたときは、思わず拍手が起こることもあります。

授業では、この時間の中で、ここまではできるようにしよう、といった到達目標があらかじめ生徒に示されます。理解できた生徒は、ペアの生徒に教えることで、自分の中で整理されて定着していくとともに、分からなかった生徒も、他の生徒や先生から教えてもらうことで、理解していきます。

最後は、到達目標が達成できたか、自分の力だけで、配られたプリントの問題を解いていきます。

数学が得意な生徒、苦手な生徒、いろいろいると思いますが、全員が予習をして授業に臨み、授業の中で、ここまでは理解する、という授業スタイルが、1学期の間に定着し、生徒はそれをうまく活用できるようになってきたことを感じました。

【中学】陸上競技部、大躍進!

7月9日・10日に行われた「佐野市中学校総合体育大会」で、附属中陸上部は、17種目で3位以内に入賞し、13名が県大会出場を決めました。春季大会での県大会出場8名を大幅に上回る大躍進です。今回は、その大躍進の謎に迫りました!

春季大会の県大会出場者は、男子6名、女子2名、合計8名でした。今大会は、男子6名は同じですが、女子は7名(+5名)になりました。顧問の吉永先生によると、ライバルとなる他校の選手のタイムを研究し、どうすれば3位以内になれるかを分析し、それを意識した練習を行ったそうです。その結果、10種目で7名が3位以内に入りました。

特に、2年女子の100mHは、附属中が1・2・3位を独占しました(1位:矢代玲央菜さん、2位:山田文音さん、3位:三田遙花さん)。また、3年女子の100mHも坂本妃織さんが3位入賞しました。

4名の女子100mH軍団、凄いです。

矢代さんは100mH:優勝だけでなく、2年女子200m:第2位、共通女子四種競技:優勝、と大活躍です。

また、女子では、大川りささんが2年女子800m:第3位、2年女子走幅跳第:3位、中村ゆきのさんが2年女子1500m:第2位、木本歩華さんが1年女子走高跳:第3位になりました。

一方、男子も負けていません。春季大会で県大会に出場した6名全員が、再び県大会出場を果たしました。

兵藤崇人君は3年男子800m:第2位、3年男子1500m:第2位、初谷凌君は3年男子110mH:優勝、二木育君は3年男子走幅跳:優勝、酒本大雅君は3年男子走高跳:第3位、西晃熙君は2年男子200m:第2位、荻原惇綺君は1年男子1500m:第3位になりました。

県大会出場者

最後に、部長の兵藤君(3年)と次期部長の矢代さん(2年)に、陸上競技部の大躍進の理由と県大会の目標を聞きました。

「私たちは、2008年の創部以来、苦しい気持ちに打ち克つ『克己心』を大切にしてきました。他校に負けた悔しい気持ちを忘れず、みんなで苦しい練習に打ち克つことが、お互いを高め合う力となりました。私たちは、お互いに信頼しており、お互いの存在があるからこそ、頑張ることができます。また、それぞれの目標を明確にすることで、一人一人の強い思いをより大きな力に変えることができました。」

「県大会の目標は、全員が自己ベストを更新することです。」

*お互いの信頼関係に裏付けられた高いモチベーションと、明確な目標を設定していることが、大躍進の原動力となったのではないかと思いました。陸上競技というと個人競技というイメージがありましたが、団体戦なんだなと認識を新たにしました。大学受験と一緒ですね。とても素晴らしいです。

*県大会は、7月26日・27日に佐野市の運動公園で行われるそうです。頑張ってください。応援しています。

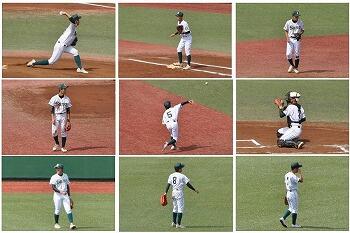

【高校】野球部 選手権大会1回戦

7月14日(水)、清原球場の第一試合で、1回戦、那須拓陽高校と対戦しました。

12日(月)雷雨で4回ノーゲーム、再試合。13日(火)雷雨で中止、再試合。3度目の正直でようやく試合ができました。

結果は、3対8で敗れましたが、1回に先取点を取り、その裏、同点とされるも、5回に追加点で突き放すという素晴らしい試合展開を見せてくれました。5回裏に連打で6点を取られましたが、6回以降1点に抑えるなど、最後まで集中し、よく頑張りました。

12日(月)雷雨で4回ノーゲーム、再試合。13日(火)雷雨で中止、再試合。3度目の正直でようやく試合ができました。

結果は、3対8で敗れましたが、1回に先取点を取り、その裏、同点とされるも、5回に追加点で突き放すという素晴らしい試合展開を見せてくれました。5回裏に連打で6点を取られましたが、6回以降1点に抑えるなど、最後まで集中し、よく頑張りました。

ピッチャーの古橋君は、最後まで粘りのピッチングを見せてくれました。

皆、堅実な守備で試合を盛り上げてくれました。

1番 若田部君(2年)

2番 佐山君(3年)

3番 大門君(1年)

4番 古橋君(2年)

5番 猿橋君(2年)

6番 阿部君(3年)

7番 鯉沼君(3年)

8番 三品君(1年)

9番 小林君(1年)

今回は、3度目の試合、ということで、応援団を出すことはできませんでしたが、野球部の保護者の皆様や駆けつけてくれた卒業生の皆さんが、応援をしてくれました。ありがとうございました。

まず先取点を取り、鮮やかな追加点を取ることが出来たことは狙い通りの展開でした。6失点が痛かったですが、その後、崩れず、ゲームメイクできたことは立派でした。見ていて、よく頑張ったなということを感じました。また、選手たちも、地力で勝る相手に力を出し切ることができ、やり切った感があったのではないかと思いました。本当に、ご苦労様でした。

3年生は、次の目標に向かって頑張りましょう。1,2年生も今回の経験を活かし、さらなる成長を期待しています。

【中高】学校評議員による授業見学

7月12日(月)6限目、学校評議員会の開催に先立ち、学校評議員5名による授業見学を実施しました。

中高の様々な教科の授業(6クラス)をそれぞれ短時間(6~7分間)ですが、見学していただきました。

①中学2年1組:「技術」粂谷先生

②中学3年3組「数理探究」柾木先生

「ハノイの塔は最短で何回で移動できるか?」

③高校1年1組「コミュニケーション英語Ⅰ」川俣先生

④高校1年2組「現代社会」高久先生

⑤高校3年4組「数学Ⅲ」戸田先生

⑥中学1年1組「理科」神戸先生

*評議員の方々からは、「昔と違って、グループワークやペアワークが日常的に行われており、工夫された授業の中で、生徒たちが楽しそうに取り組んでいる姿が印象的。このような授業をぜひ他の学校にも広めて欲しい。」といった評価をいただきました。

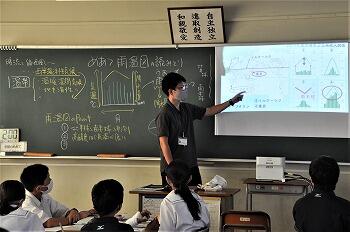

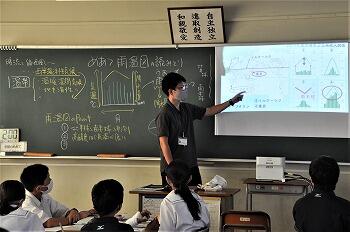

【中1】社会の授業見学(宍戸先生)

7月12日(月)5限目、中学1年3組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。

内容は、地理分野で「雨温図の読みとり」でした。

内容は、地理分野で「雨温図の読みとり」でした。

1年間の降水量と気温のグラフ(雨温図)を読みとると、それが何気候で、どの地域にみられるものかを判断することが出来ます。宍戸先生は、世界の各都市と雨温図の関係をクイズ形式で出題していました。

生徒は、グループ内で相談しながら、出題された都市名と雨温図の組み合わせを考えます。

問題は、実際に全国の高校入試の問題として出題されていたものを使っています。

生徒は、クイズ形式で考えさせる問題が大好きで、身を乗り出して問題に食い入っています。問題自体は(高校入試レベルの)かなり難しい内容が含まれています。

「雨温図の読みとり」には、いくつかのポイントがあり、それに当てはめて考えてゆくと、必ず、答えにたどり着けます。こうした、複数の情報を組み合わせて論理的に答えを導くことによって、「論理的思考力」が身に付いていきます。

宍戸先生の授業は、楽しみながら、いつのまにか頭をフル回転させて、考えさせようとしているところが、素晴らしいと思いました。

【中学】佐野市中学校総合体育大会 ~サッカー初優勝!

7月11日(日)9:00~ 佐附中と佐日中等との合同チームが田沼東中との決勝戦を2対1で勝利し、見事、初優勝しました。今年度、春季大会に続いて佐野市の大会で2連覇を成し遂げました。おめでとうございます。

合同チームの14名(前列の5名は3年生)

合同チームの14名(前列の5名は3年生)

試合は、前半10分くらいで、田沼東中に先制点をとられ、重苦しい雰囲気が漂っていましたが、前半のロスタイム終了直前、コーナーキックから佐藤君(2年)がゴールを決め、振り出しに戻しました。

後半に入ると、やはりコーナーキックから穴原君(3年)がゴールを決め、決勝点を上げました。

また、後半、相手の怒濤の攻めに、ゴールキーパーの山崎君(3年)がファインプレーで、何度も危ないところを守り切りました。佐野市の春季大会に引き続いての連続優勝に、実力が本物であることを証明してくれました。

合同チーム中の佐附中のメンバーです。優勝カップが2つと、優勝旗をいただきました。(3年生は、前列左側の穴原君と同中央の山﨑君です。同右側は1点目を決めた佐藤君です)

キャプテンの山崎君(3年、GK)と穴原君(3年、FW)からコメントが届きました。

山崎君

→「目標の無失点にはできませんでしたが、優勝という結果を残せて嬉しいです。この決勝戦で、自分でも驚くようないいプレーができ、納得のいく試合ができたと思います。」

穴原君

→「県大会では、市を代表して出場するので、責任と自覚を持って、チームに貢献できるように頑張ります。最後の試合になると思うので、悔いのない結果を残せるよう全力を尽くします。」

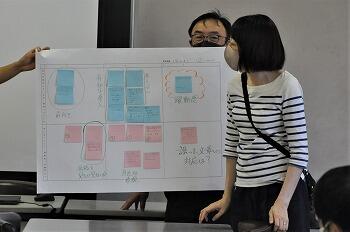

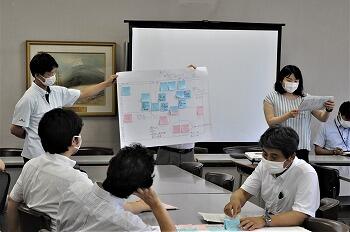

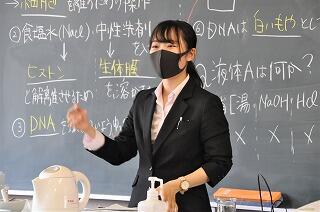

【中高】学力向上に向けた教員研修(追記済み)

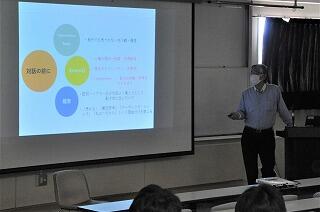

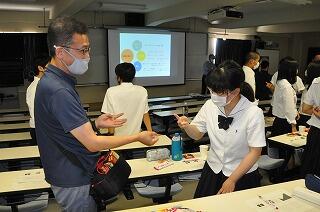

7月8日(木)、「学力向上に向けた教員研修」を実施しました。

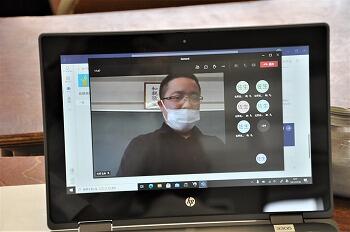

本校は、県内の進学校を対象とした「学力向上に向けた教員研修事業」に昨年度からの3年間指定を受けています。今回は、その一環として、本校のアドバイザーを依頼している群馬大学教育学部の濱田秀行先生をお招きし、教員全員が参加する研究授業(6,7限目)、授業研究(放課後:グループ協議、全体協議)を実施しました。高校教育課からも見学に来てくれました。

(↑ 群馬大学の濱田先生)

本校は、県内の進学校を対象とした「学力向上に向けた教員研修事業」に昨年度からの3年間指定を受けています。今回は、その一環として、本校のアドバイザーを依頼している群馬大学教育学部の濱田秀行先生をお招きし、教員全員が参加する研究授業(6,7限目)、授業研究(放課後:グループ協議、全体協議)を実施しました。高校教育課からも見学に来てくれました。

(↑ 群馬大学の濱田先生)

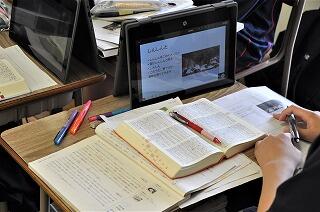

(6限目)研究授業① <中3英語(3年3組)、栗原先生>

本時の題目:関係代名詞Whichを使い、お互いのほしいものについて伝えあおう。

(7限目)研究授業② <高2古典B(2年1組)、松浦先生>

本時の目標

・グループワークを通して、自分の意見を様々な角度から捉え直し、自分の考えを広げようとする。

・本文と資料の比較を通して、作者のものの見方を理解する。

・グループワークを通して、自分の意見を様々な角度から捉え直し、自分の考えを広げようとする。

・本文と資料の比較を通して、作者のものの見方を理解する。

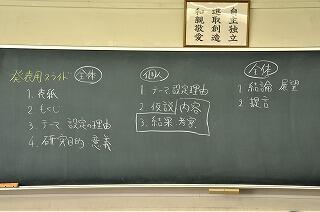

(放課後)グループ協議 <中学英語:選択3教室、高校古典:選択4教室>

全体協議(選択4教室)→グループ協議の内容を発表 →濱田先生の講評

*今回の「学力向上研修」は、全員が「研究授業」に参加し、そこで気づいたことをもとに全員が「グループ協議」を行いました。これは、初めての試みでした。

栗原先生と松浦先生の研究授業は、とても素晴らしい内容でした。講師の濱田先生も深く感動していました。また、先生方の熱心な授業観察や研究協議への取り組みも非常に高く評価していただきました。今回の研修を通して、授業を見る視点を学ぶことができ、それぞれの授業改善に活かすことができるのではないかと思いました。

今後もこうした研修を行い、学力向上に向けた授業改善に努めて参ります。

【中学】佐野市中学校総合体育大会 ~サッカー準決勝

7月10日(土)8:30~ サッカーの準決勝が行われました。

結果は、佐野北中に2ー0で勝利し、明日(12日)の決勝に駒を進めました。

結果は、佐野北中に2ー0で勝利し、明日(12日)の決勝に駒を進めました。

【中学】佐野市中学校総合体育大会 ~サッカー

7月9日(金)、今日から、「佐野市中学校総合体育大会」が始まりました。3年生にとっては、中学の部活の引退をかけた最後の大会です。本校からは、陸上競技、野球、バレー(女子)、バスケット(女子)、卓球(男子)、水泳、サッカーが出場しました。

各競技の結果は、明日以降に順次紹介します。

ところで、附属中の校長はサッカーの専門部長ですので、会場に貼りつきとなりました。そこで、サッカーの試合の速報をお伝えします。

各競技の結果は、明日以降に順次紹介します。

ところで、附属中の校長はサッカーの専門部長ですので、会場に貼りつきとなりました。そこで、サッカーの試合の速報をお伝えします。

本校は、特設活動(佐附中FC)として活動しており、今回は佐日中等との合同チームで戦っています。今日は1回戦4試合が行われ、合同チームは第一試合で佐野西中と対戦しました。

試合は、前半25分までは、0対0でしたが、穴原君のシュートで均衡が破れました。

後半は波に乗ることができ、4点を連取しました。

穴原君はハットトリックを達成しました。

試合は、5対1で快勝し、順調なスタートを切りました。

明日の試合(準決勝、佐野北と対戦)に勝つと、県大会への出場が決まります。

明日も頑張ってください!

【高校】高校野球開幕!

7月9日(金)、今日から高校野球が開幕しました。今年は、例年のような開会式のセレモニーはありませんでしたが、去年とは比べ物にならないくらい、平常に近い大会となっています。本校の一回戦は、7月12日(月)の第3試合。しかし、その日は「学校評議員会」が開催されるため、校長は応援に行くことはできません。そこで、本日の夕方、野球グランドで、野球部を個人的に激励しました。

今日は一日中、雨が降っていましたが、夕方も小雨が降る中、選手たちは練習していました。駐車場からグランドに近づくと、選手たちが走って挨拶に来てくれました。全速力で走ってきてくれるので、かなり恐縮しました。

マネージャーを含めて、総勢17名です。部長の佐山君が代表して、大会の抱負を語ってくれました。

「1回戦の那須拓陽高校は、相手にとって不足はありません。今まで練習してきたことを信じて、力を出し切って戦ってきます。」

部長の明るく前向きなところがいいですね。背景に映り込んだ鯉沼君の笑顔も印象的です。大一番にはポジティブな発想が大事だと思います。そのままの雰囲気で戦ってきてください。当日は、学校(会議中)から応援しています。頑張ってきてください。

【高校】将棋団体戦・総文祭出場(下野新聞掲載)

7月9日(金)下野新聞14面「総文祭県代表紹介」で、将棋の団体戦に出場する2年生の竹熊柊(たけくま しゅう)君、荒川成瑠(あらかわ なる)君、1年生の渡辺将有(わたなべ しょうり)君の紹介記事が掲載されました。

全国大会での健闘を祈ります。

(7月9日付け下野新聞14面より、写真は左から荒川君、竹熊君、渡辺君、HP掲載許諾済み)

R3 囲碁将棋 総文祭 .pdf

全国大会での健闘を祈ります。

(7月9日付け下野新聞14面より、写真は左から荒川君、竹熊君、渡辺君、HP掲載許諾済み)

R3 囲碁将棋 総文祭 .pdf

【高校】本日19:30 「NHKとちスぺ」科学部撮影協力しています。

NHKテレビで栃木のサンショウウオについての放送があるので情報提供します。

7月9日(金) 19時30分~57分

NHK総合「とちスペ」

栃木県のみで放送される地域限定の番組です。(アンテナが東京の方を向いていると、東京発の番組しか映りません。残念ながら、佐野や足利では見られなかったかもしれません)

栃木県のみで放送される地域限定の番組です。(アンテナが東京の方を向いていると、東京発の番組しか映りません。残念ながら、佐野や足利では見られなかったかもしれません)

【内容紹介】

栃木県で生きるサンショウウオは4種類。

爪がはえていて沢を登るなどユニークな特徴があるものも…。

一方で栃木では宅地の開発が進み、自然が失われていく中、

その数が減り絶滅危惧種に指定されているサンショウウオもいる。

番組ではタレントの鈴木奈々さんをゲストに迎え、サンショウウオの魅力に迫る。

自然の中にでかける機会が多くなる夏本番を前にサンショウウオと栃木の関係を描く。

本校生の姿は出てきませんが、番組で出てくるトウキョウサンショウウオは、科学部の生徒が採集・飼育していたものです。番組の最後に、取材協力で「栃木県立佐野高等学校科学部」のテロップが流れると思います。お時間のある方は、ぜひ、ご覧ください!

PS:放送見ました!?

番組の冒頭と最後に登場していた幼生や幼体たちは佐高産です。

PS:放送見ました!?

番組の冒頭と最後に登場していた幼生や幼体たちは佐高産です。

【高校】高校野球の応援練習

7月8日(木)昼休み、第1体育館で、吹奏楽部、生徒会、応援委員会による合同練習を行いました。

本校野球部の1回戦の試合は、7月12日(月)、清原球場での第3試合で、那須拓陽高校との対戦です。応援団は、声を出すことは禁止されていますので、メガホンを叩いて応援します。

*短時間でしたが、気合いの入った応援練習ができていました。

本番も頑張ってください。

【高2】地理Bの授業見学(小森先生)

7月7日(水)2限目、高校2年4組の「地理B」の授業(小森先生)を見学しました。小森先生は今年度の新採用で「地理」が専門です。また、大学院では、防災教育を研究されていたそうです。

見学した授業は「風水害と防災を学ぶ」という単元でした。熱海市で起こった土石流など、防災に関する関心が高まっている中で、タイムリーな内容だと思いました。

小森先生の授業は、プリントを使っており、その内容は、「ウォーミングアップ」→「ステップアップ」→「ジャンプアップ」という順番で、進んでいきます。

「ウォーミングアップ」では、「地理×防災で思いつくことを挙げてみよう」「災害が発生する恐れがある時、どのように情報を収集しますか?」という問いから始まり、それぞれが、プリントに記入した後、周囲の生徒同士で共有します。

「ステップアップ」では、地滑り、崖崩れ、土石流など、山地で見られる災害、低地の水害、都市型水害について、自分たちで考えながら、プリントを埋めていきます。

先生が一方的に教えて、それをプリントに書き写す、という形ではなく、自分たちで資料集などを見ながら解答し、さらに周囲の生徒同士で確認し合います。その際、先生に質問したりすることもできます。

その後、黒板に今日学んだことをまとめ、いろいろな情報を補足します。

さらに「ジャンプアップ」(考察する問題など)で、自分たちの考えを書き込んでいきます。プリントは、授業終了後、回収します。

*授業は、プリントをうまく活用しており、なるべく、資料を基に考えさせるよう、工夫していると感じました。次回は、小森先生が大学院で研究されていた「防災教育」について、どんなことを研究されていたのか、お話してくれるといいなと思いました。楽しみにしています。

【高校】こどもの笑顔種まきプロジェクト

7月3日(土)、宇都宮市の「とちぎ青少年センター」で、「とちぎユースチャレンジ応援事業」の2次審査(プレゼンテーション)が行われ、参加した本校生のチームが、見事助成対象事業に決定しました。企画名は「こどもの笑顔種まきプロジェクト」で、3年生の山本朋果さん、2年生の中村そのかさんの2人が代表でプレゼンをしました。

7月5日(月)昼休みにその報告に来てくれました。

左から、中村そのかさん(2-1)、山本朋果さん(3-1)、山﨑彩加さん(2-2)、笹村色織さん(2-2)

7月5日(月)昼休みにその報告に来てくれました。

左から、中村そのかさん(2-1)、山本朋果さん(3-1)、山﨑彩加さん(2-2)、笹村色織さん(2-2)

山本さんたちは、NPO法人「子どものとなり佐野」で、子どもたちを応援するために活動していましたが、そこで一緒に活動していた高校生たちで「佐野市の子どもを応援する学生の会」を立ち上げました。高校生12名(佐高生9名、佐東生1名、足女生2名)、大学生3名からなっています。普段は、NPO法人「子どものとなり佐野」と連携し、毎週月曜日に集まって、子どもたちの食事、学習支援、居場所づくり、相談などを行っています。

今回の4人は、高1で行った課題研究(子どもの貧困問題)で参加した「子どものとなり佐野」でのボランティア活動がきっかけとなって活動を継続しています。

「こどもの笑顔種まきプロジェクト ~すべての子どもたちが十分な養育を受けるために私達ができること~」は、「子どものとなり佐野」のお手伝いとして活動するだけでなく、自分たちでできることを自分たちで企画しようと、上記の4人が中心となって立ち上げました。

プロジェクトは「夏祭りだよ! 全員集合!」

8月11日の午後、市役所内の共有スペースを借りて、佐野の子どもたちのために「夏祭り」を企画しました。食品の提供(かき氷、チョコバナナ)、ビンゴ大会、うちわ作り、ヨーヨー釣り、などを「佐野市の子どもを応援する学生の会」が出店します。それらを通して、子どもたちが人と関わることの楽しさを感じてもらったり、交流する機会を持ってもらうことを目的としています。

今回の「とちぎユースチャレンジ応援事業」で、夏祭りを運営するための経済的な支援を受けることが出来ました。現在、夏祭りの開催に向けて、毎週集まって準備を進めているそうです。

*とても意義のある活動を自分たちで企画・運営しているところが素晴らしいです。

8月10日の夏祭りが成功することを祈っています。このことを知って、自分も一緒にやってみたい、と思った人は、上記の4人に声をかけてみてはいかがでしょうか。

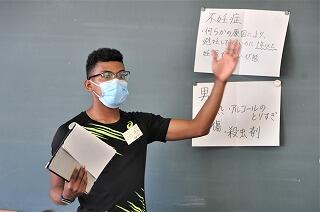

【中学】壮行会

7月7日(水)8:15~8:40 附属中生の朝の集会で、「壮行会」を行いました。

今週末の7月9日(金)、10日(土)、11日(日)の3日間、佐野市総合体育大会が開催されますので、その大会やそれ以外の大会に参加する部活動等の壮行会を開催し、それぞれの代表が決意表明をしてくれました。

壮行会に先立ち、場を和ませてくれる恒例の寸劇(三田君と丸山君)が繰り広げられました。だいぶ、腕を上げてきているようです。(次回も期待しています。)

今週末の7月9日(金)、10日(土)、11日(日)の3日間、佐野市総合体育大会が開催されますので、その大会やそれ以外の大会に参加する部活動等の壮行会を開催し、それぞれの代表が決意表明をしてくれました。

壮行会に先立ち、場を和ませてくれる恒例の寸劇(三田君と丸山君)が繰り広げられました。だいぶ、腕を上げてきているようです。(次回も期待しています。)

開会式、生徒会長の挨拶に続き、各部活動等の代表が一言ずつ、アピールしました。

まずは、前列からです。

続いて、後ろの列が前に出て、アピールが行われました。

非常にたくさんの活動があり、それぞれ頑張っていることが伝わってきました。

今日は、7月7日、七夕ですので、皆さんの願いが届くといいですね。

【中学】各種委員会活動

7月6日(火)放課後、今日は中学の委員会活動が行われました。

学習委員会(チームスを使って毎月実施している「学習状況等に関するアンケート」結果をクラスごとに分析し、わかったことや、クラスで伝えたいことを発表していました。アンケート結果に基づいているので説得力がありました)

学習委員会(チームスを使って毎月実施している「学習状況等に関するアンケート」結果をクラスごとに分析し、わかったことや、クラスで伝えたいことを発表していました。アンケート結果に基づいているので説得力がありました)

安全委員会

環境委員会

生活委員会

体育委員会

福祉委員会

保健委員会

美化委員会

3年シンカ委員

2年シンカ委員

1年シンカ委員

*どの委員会も、皆、責任感を持ってやっていました。とても頼もしく感じました。

【中学】特設活動サッカーの訪問

7月6日(火)昼休み、春季体育大会の県大会で大健闘した特設活動サッカーの生徒たち(2,3年生)が、校長室に改めて報告に来てくれました。また、7月9日からの佐野市総合体育大会でも頑張ることを誓ってくれました。

春の大会に続いての大活躍を期待しています。応援しています。

春の大会に続いての大活躍を期待しています。応援しています。

【中学】「佐附中生の活躍」掲示板

7月6日(火)放課後、委員会活動の一つである「広報委員会」の生徒によって、佐附中生の活躍の掲示板に、春季体育大会での賞状などが掲示されました。この調子だと、すぐに一杯になってしまいそうですね。

掲示してくれた2年生の広報委員会委員です。

【中3】国語の授業見学(石塚先生)

7月6日(火)1限目、中学3年3組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

なお、本時は、栃木県教育委員会総務課「ICT教育推進班」の指導主事が来校し、一人一台パソコンを使った先進的な授業として、視察が行われました。

なお、本時は、栃木県教育委員会総務課「ICT教育推進班」の指導主事が来校し、一人一台パソコンを使った先進的な授業として、視察が行われました。

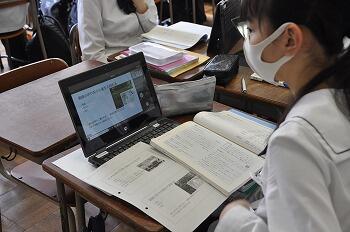

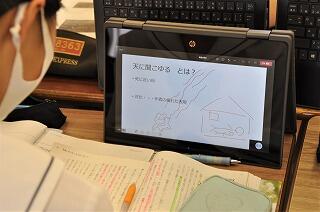

今日の授業は、中村草田男の「萬緑の中や吾子の歯生え初むる」という俳句をパソコンのteams(チームス)を使って鑑賞しました。

授業に先立ち、恒例の「1分間スピーチ」を行いました。ペアになった生徒同士で、自分の近況などを1分間程度でスピーチします。その様子をお互いに動画で撮影します。

自分のスピーチを動画で確認します。言いたいことがちゃんと伝わっているか、表情はどうかなどを自分でチェックします。こうしたスピーチの練習で、生徒のプレゼン力はどんどん高まっていきます。

その後、(じゃんけんで)選ばれた1名が、代表でスピーチをしました。わかりやすく、とても堂々としたスピーチでした。

さて、ここからが今日の本題です。

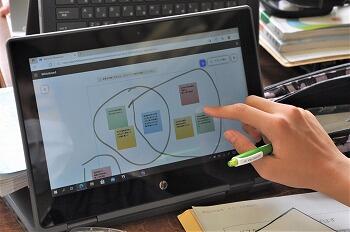

各自、マイクロソフトのチームスを開きます。生徒は毎時間使っているので、非常にスムーズに作業を進めます。

チームスで、画面を共有し、中村草田男の「萬緑の中や吾子の歯生え初むる」の鑑賞が始まりました。まずは、季語や切れ字?などについて確認しています。チームスの画面と同じものがすでに印刷して配られているので、そのプリントにどんどん書き込んでいきます。

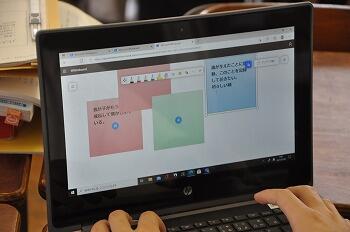

次に、俳句を詠んで各自が感じたことを、チームス上の付箋に書き込んでいきます。

グループのメンバーは、それぞれ違う色の付箋を貼り付けます。

付箋は、同じグループ内では共有されるので、各自、同じ画面を見ています。

そこで、付箋を動かして似ている内容ごとにグルーピングしています。

こうして、グループ内で共有できた内容を他のグループの人たちにもプレゼンます。

これは、「ワールドカフェ」方式というもので、グループの一人だけが残り、他のグループから来た人たちに、自分たちの「鑑賞」の内容をプレゼンします。

こうして、他のグループの「鑑賞」の内容を知ることで、人によって自分とは違う感じ方があることを知り、自分が所属しているグループに戻り、そうした知見を全員で共有します。

こうして、1コマの授業が終わりました。皆さん、本日の授業の流れは伝わったでしょうか? 初めて見る内容でしたので、自分も正しく理解できていたかどうかは自信がありません。しかし、生徒たちは、ごく普通のこととして、まさに道具としてパソコンを使っていました。生徒のパソコンへの適応の速さには驚きました。これまでだったら、模造紙に本物の付箋を貼った授業が行われていましたが、それがパソコン上で行われ、簡単に持ち運べるようになった点が、大きな特徴の一つです。

授業者の石塚先生は、「これが最善の指導法であるかどうかは、まだわかりません。しかし、ICT教育の可能性を探るには、まずやってみることが大事だと思います。」と語ってくれました。私は、こうしたチャレンジ精神がとても重要だと思います。生徒と同様に、教員もチャレンジしてこそ、教員たりうるのではないでしょうか。

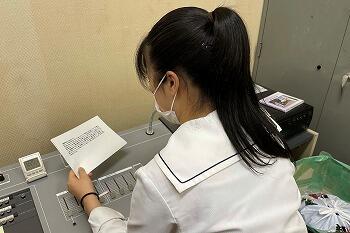

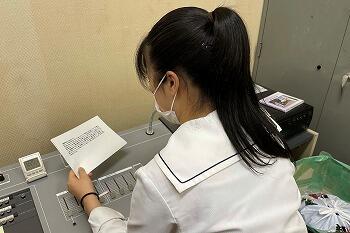

【高3】保健委員のお昼の放送

7月5日(月)昼休み、高校3年2組の相田紘夏さんによる「熱中症対策」に関する放送がありました。

放送の原稿は、自分で考えているそうです。

毎回、生徒によって放送の内容(原稿)が変わるので、今日はどんな内容かなと聞き耳をたてています。

毎日、リレー形式でいろいろな生徒がアナウンスしてくれるので、お昼の時間が楽しみです。

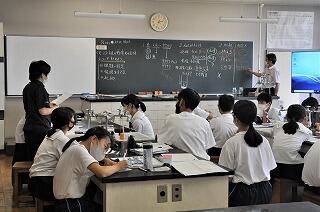

【中2】理科の授業見学(笠倉先生)

7月5日(月)4限目、中学2年1組の「理科」の授業(笠倉先生)を見学しました。

単元は化学分野で、「反応する物質同士の質量の割合」について学びます。

単元は化学分野で、「反応する物質同士の質量の割合」について学びます。

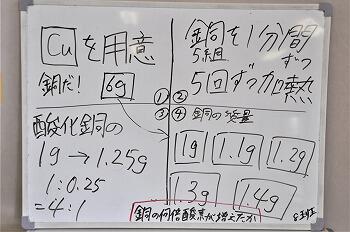

前時の授業では、「銅の粉末を熱すると、酸素と反応し酸化銅となり、酸素と銅が結びつく」ことを実験で確かめました。

それを受けて、今日の授業は以下のように進行しました。

①学習のめあて「金属と結びつく酸素の質量は、金属の質量とどのような関係があるのか?」を設定する。

↓

②金属と結びつく酸素の質量には、どんな関係があるか、仮説を立てる。

↓

③その仮説を確かめるために、どんな実験をすればよいか、実験方法を考える。

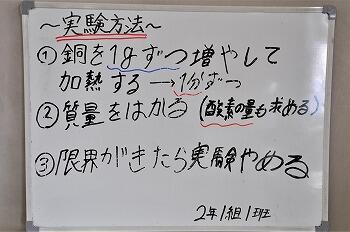

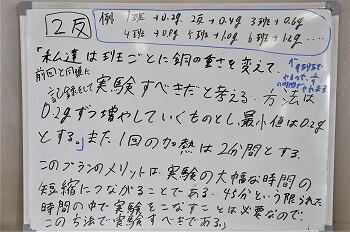

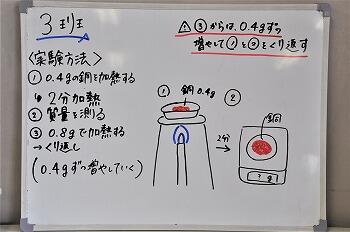

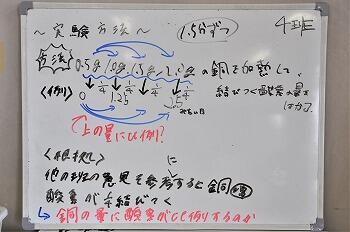

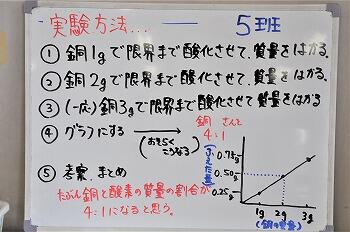

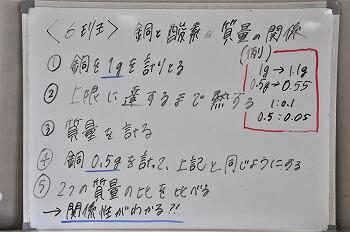

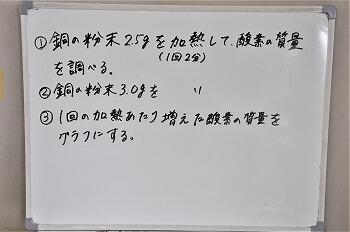

→生徒たちは、まず仮説を立て、それを確かめるための実験方法を班ごとに10分程度で考え、ホワイトボードにまとめ、すべての班(9班)が、順番にプレゼンをします。

プレゼンを受け、納得がいかない点があれば、どんどん質問をします。

想像以上にいろいろな実験のやり方があることに気付くとともに、限られた授業時間内で効率的に、正確な結論を導くためには、どのような実験をすればよいか、議論が白熱します。

例えば、「班ごとに反応させる銅の質量を変えれば、一度にいろいろな質量の銅に対して、結びつく酸素の質量を求めることが出来る」という実験方法に対して、「班ごとに銅の熱し方が違うと正確な値が求められないのではないか」といった反論がありました。

また、銅の質量についても、質量に比例するという仮説から、「比例関係がわかりやすいよう、整数倍の質量で実験する」という方法に対して、「それだと、質量が多すぎて実験に時間がかかりすぎる」といった反論もありました。

主に、「正確さ」と「コスト」(時間内にできるか)に着目し、それらを両立できる実験方法であるか、という視点から議論がなされたのは、本質を突いており、素晴らしいと思いました。

自分たちが考えた実験方法の方が、理にかなっていることをアピールする班もあります。

以下の9枚のホワイトボードが、すべての班が考えた実験方法です。

最後に、どの班の実験方法が良かったか、振り返りシートにまとめ、提出(投票)しました。

次の時間は、最も多くの支持を集めた班の実験方法によって、実験を行うそうです。

実験方法について、白熱した議論ができる中学生を初めて見ました!

笠倉先生は、生徒を夢中にさせる授業をしていました。

どの班の実験方法が選ばれるのか、楽しみです。

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

7月2日(金)5限目、中学1年2組の「理科」の授業(神戸先生)を見学しました。

「謎の物質Xの正体についてまとめよう」が今回の授業のめあてです。

(注)今週の授業見学では、中学1年2組が3回あたりましたが、毎回、たまたま気になった授業にふらっと入っているので、偶然です。また、先週から今週にかけては、中学の各学年の保護者会がありましたので、中学生の授業を優先的に紹介してきました。来週は、高校生の授業見学も紹介します。今年度、すでに延べ30名以上の先生方の授業を紹介してきました。

「謎の物質Xの正体についてまとめよう」が今回の授業のめあてです。

(注)今週の授業見学では、中学1年2組が3回あたりましたが、毎回、たまたま気になった授業にふらっと入っているので、偶然です。また、先週から今週にかけては、中学の各学年の保護者会がありましたので、中学生の授業を優先的に紹介してきました。来週は、高校生の授業見学も紹介します。今年度、すでに延べ30名以上の先生方の授業を紹介してきました。

前回の授業で、物体X(白い粉)が何であるかを突き止めるため、物質Xの色やにおい、手触りなどに加え、水に溶かす、加熱する、などの実験を行いました。今回は、その結果を整理し、仮説を立て、根拠を持って、説明します。

まずは、実験の結果、どのような変化が生じたのか、気づいたことを発表します。

皆、元気に手を上げて、発表しています。

いろいろな変化を発表してくれました。なかなか気がつかない視点からも観察していることがわかりました。神戸先生は、そういう発言を大事に取り上げています。

時間を設定し、限られた時間の中で、考えをまとめながら、テンポ良く進んでいきます。

Webルーレットを使って、発表する内容や順番をその場で決めたりするので、生徒も気が抜けません。

物質Xは班ごとに違うようですが、白い粉は、砂糖、塩、片栗粉のどれかです。

班ごとに、それぞれ根拠を上げて、物質Xが何かを発表しました。

各班ごとに発表がありましたが、同じ根拠だけでなく、独自の根拠を加えたりしているので、内容はそれぞれ個性があります。皆、発表者に注目し、素晴らしい発表に惜しみない拍手を送っていました。

最後に、今日学んだことをノートにまとめました。

*一人で考える場面、班で話し合う場面、みんなで発表を聞く場面、それぞれメリハリを付けて、集中しながらも和気藹々と授業は進んでいきました。全員が授業に参加していました。科学的に考えるとはどういうことなのかを肌で感じることが、神戸先生の「ねらい」であることが、伝わってきました。

【中3】英語の授業見学(栗原先生)

7月1日(木)3限目、中学3年2組の「英語」の授業(栗原先生)を見学しました。

単元は「From the Diary of Kawamoto Itsuyoshi 」(河本聿美 君の日記より)です。

単元は「From the Diary of Kawamoto Itsuyoshi 」(河本聿美 君の日記より)です。

(3年の英語の授業は、2分割した少人数で行われています。)

「1945年8月6日、原子爆弾が広島市に投下され、多くの中学生も犠牲になりました。当時広島県立広島第二中学校(二中)の1年生だった河本聿美くんもその一人です。1944年12月1日から原爆投下2日前の1945年8月4日までの日々の出来事が、克明に書かれています。」(以上、教科書より抜粋)

今日の授業のGoalは「河本君の日記の内容を絵を見て紹介しよう」です。

栗原先生が作成したプリントには、日記の内容を表す絵が8枚、ランダムに並んでいます。まず、それらの絵が何日の日記の内容を表しているかをその理由を含めて答えました。次に、ペアで絵を見ながら、その内容を英語で紹介し合いました。

教科書の文章をもとに、日記の第一人称(私は…)から、第三人称(彼は…)に変えて紹介します。慣れてくると、そこに自分の感想などを付け足します。

これがスムーズにできたかどうかが、本日の授業のGoalですので、ペアを変えながら、何度も繰り返します。ALTのデリアン先生も加わっています。

仕上げに、指名された何人かの生徒が、それぞれ1枚の絵を選び、みんなに紹介します。

それが終わると、Reading Task として、プリントの質問に答えていきます。

近くの生徒同士で、答えを確認しています。

最後は、日記の内容に合うように、河本君の生活を表にまとめ、自分の中学校生活との類似点・相違点などを考えました。栗原先生やデリアン先生も、アドバイスしてくれています。

*栗原先生の授業は、生徒が自分の言葉で英語が表現できるよう、工夫したプリントをうまく活用しています。生徒も他の生徒の紹介を聞くことで、表現の幅を広げていました。この単元は、2学期に行われる「広島での修学旅行」にもつながる内容でもあり、生徒は同世代の河本君の日記に、自分の生活と重ね合わせて取り組んでいるように感じました。

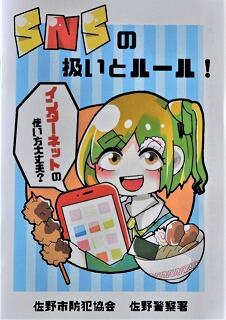

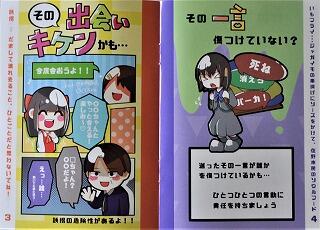

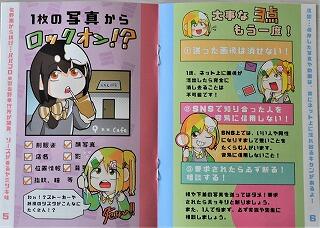

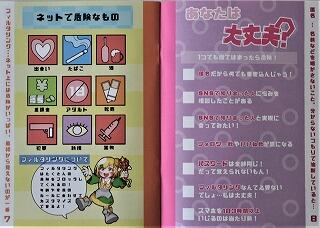

【高校】SNSのリーフレット配布

7月1日(水)、本校生による「SNSの扱いとルール」と題するリーフレットが、佐野市内のすべての中学1年生に配布されました。

左から、加藤真結花さん(班長)、佐々木柊君、種谷星七君、大塚彩奈さん、寺嶋天音さん、高橋彩音さん

左から、加藤真結花さん(班長)、佐々木柊君、種谷星七君、大塚彩奈さん、寺嶋天音さん、高橋彩音さん

このリーフレットは、高校3年生の加藤さんたちの研究班が、高校1年生の時の課題研究で作成したものです。

加藤さん達の研究は、「萌えキャラ」による町の活性化でした。自分たちで作った「萌えキャラ」を「さのまる」とは違う視点から佐野市をもりあげる二次元キャラクターとして活用できないか、1年生の9月頃、「さのまる」の担当課である「佐野市都市ブランド推進課」に企画を提案しました。

上記のイラストが、オリジナルの萌えキャラで、「佐野市に住む高校1年生の女の子。突然佐野市に襲いかかる異変がきっかけで、魔法少女に!?」とキャラを設定しました。「魔法が使える少女」という設定ならば、いろいろなシチュエーションで活躍できる、と考えました。

課の担当者もこのアイディアに乗ってくれ、「魔法少女」の萌えキャラをどのように佐野市の広報活動に活用できるか、何度も話し合いがもたれました。

↓

「魔法少女」の名前をSNSで募集する案、「萌えキャラグランプリ」に出場する案、専門学校とコラボしてアニメ化する案なども検討されました。そして、2学期の終わり頃、佐野市防犯協会と佐野警察署から、この萌えキャラで、「SNSの扱いとルール」を中学生に伝えるリーフレットを作成して欲しいというオファーがありました。

↓

そこから、リーフレットの内容や構成の検討が始まりました。最初の原案を作成してから、10回以上、市役所に通って、ブラッシュアップの日々が続きました。

↓

その間、お笑い芸人のテルさん(佐野市まちおこし協力隊)や教育委員会からもアドバイスをいただき、中学生にもわかりやすい、見ていて楽しくなるものにしていきました。

↓

そして、2年生になった1学期に、リーフレットが完成し、佐野市内のすべての中学1年生に配布されました。(これは凄いことです。ここまで長かったですね。)

↓

さらに、加藤さん達が3年生になった7月1日、今年度も、佐野市内の中学1年生全員に、リーフレットが配布されました。(昨年度配布したリーフレットが好評だったようです。今後、数年間は毎年配布する予定だそうです。)

中学1年生だけに関係する話ではありませんので、多くの方に見ていただきたいです。佐野市防犯協会からも了解をいただきましたので、PDFファイルも添付しました。リーフレット.pdf

↓

*生徒の皆さんの中には、研究の成果を行政などに提案・提言したいと考えている人もたくさんいると思います。今回のリーフレットは、そうした成功事例の一つと言えると思います。企画力や行動力、そしてチャレンジ精神など、見習うべきものがたくさん詰まっていますね。

【高校】女子バレー部、念願の1回戦突破!

6月30日(水)昼休み、女子バレー部の3年生が大会報告に来てくれました。

女子バレー部は、ここ数年、公式戦で1回戦敗退が続いていましたが、「栃木県高等学校総合体育大会」(5月)、「全国高等学校総合体育大会バレーボール競技栃木県予選会」(6月)という2つの公式戦で、ともに1回戦を突破しました。

左から、篠崎怜香さん、松嶋里乃さん、内田侑那さん、大和先生

女子バレー部は、ここ数年、公式戦で1回戦敗退が続いていましたが、「栃木県高等学校総合体育大会」(5月)、「全国高等学校総合体育大会バレーボール競技栃木県予選会」(6月)という2つの公式戦で、ともに1回戦を突破しました。

左から、篠崎怜香さん、松嶋里乃さん、内田侑那さん、大和先生

女子バレー部3年生は全部で5名ですが、全員の都合がつかなかったため、3名が代表して来てくれました。(+部長の花里歌穂さん、山本蒼さん)

女子バレー部の今年度の公式戦の対戦成績は、2大会とも1回戦を突破しました!

「栃木県高等学校総合体育大会」(5月):1回戦突破(対黒羽高0-2)

「全国高等学校総合体育大会バレーボール競技栃木県予選会」(6月):1回戦突破(対小山城南1-2)

数年前から、1回戦敗退が続いてきたことから、このチームは、まず1回戦突破を目標に練習してきました。今年度は2大会で1回戦突破と大健闘しました。

県で上位を目指すチームも素晴らしいですが、1勝を目標に地道に頑張る姿も素晴らしいと思いました。また、勝った時の喜びも大きかったのではないかと思い、直接、話を聞いてみたいと思いました。

Q1:直近のインターハイ県予選の1回戦はどんな試合だったのですか?

→「対戦相手の小山城南とは練習試合もしていたので、実力は同じくらいだと思っていました。しかし、第1セットはサーブカットで崩れてしまい、セットを落としてしまいました。2セット目は逆にサービスエースが続き、波に乗ることが出来ました。3セット目も勢いがあったと思います。一勝できて嬉しかったです。」

Q2:バレーボール部を続けてきた感想は?

→「部員は皆仲が良く、楽しかったです。最後の大会で持っている力を出し切ることが出来て良かったです。」

「やはりチームワークは大切だと思いました。最後まで一緒に試合ができてよかったです。」

「つらいことがあっても、部活をやっていると、忘れさせてくれました。」

*今日来てくれた3名それぞれに、やりきった感を感じました。バレーボールが好きで、最後に公式戦で2勝することができたことは、本当に良かったですね。

次の目標(進路)に向かって、頑張ってください。応援しています!

【中1】茶道の授業見学

6月29日(火)6・7限目、中学1年2組の「総合的な学習の時間」で伝統文化体験の一環として茶道体験を行いました。全5回のうちの2回目です。

1回目は、茶道の文化などに関する座学でしたので、今回が初めての実技ということになります。まずは、道具などの説明から始まります。

扇子を広げると、細かい字でぎっしりと、茶道に関する和歌のようなものが書かれていました。

さらに、いろいろな道具について、説明がありました。

さて、いよいよお菓子へと進みました。

今回のお菓子は、蛍が描かれている藷蕷饅頭(じょうよまんじゅう)です。

自然薯(山芋のこと)をおろしたものに、米の粉・砂糖を混ぜて、蒸しあげた生地で餡玉を包んで蒸したものです。

まさに、今の季節をよく表しています。

とても上品な味です。

そして、いよいよ自分でお茶を点てます。

教えていただいた作法に基づき、お茶をいただきます。

最後に、作法の練習が行われました。

とても充実した体験ができました。

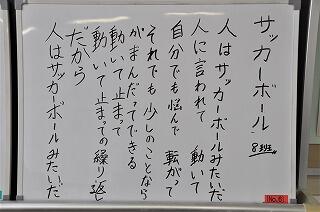

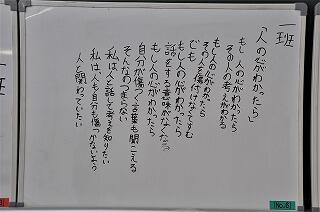

【中1】国語の授業見学(北堀先生)

6月29日(火)5限目、中学1年2組の「国語」の授業(北堀先生)を見学しました。

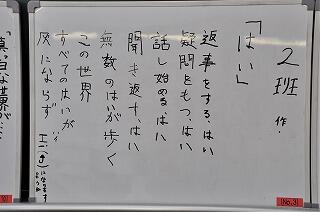

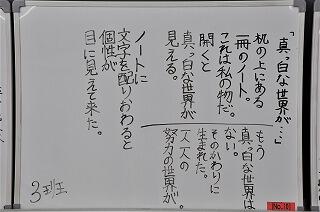

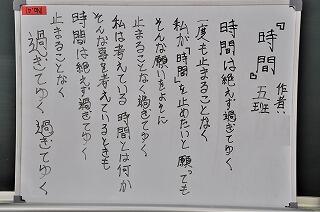

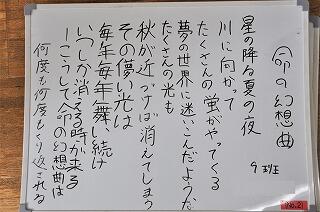

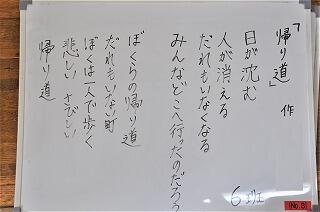

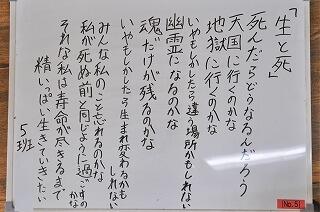

単元は「3章 言葉に立ち止まる」の「詩の世界」で、自分たちが作った詩を発表していました。

単元は「3章 言葉に立ち止まる」の「詩の世界」で、自分たちが作った詩を発表していました。

北堀先生の国語の授業見学は、今年度2回目になります。他のクラスの授業を見ていたら、1年2組の教室で、何やら、授業が盛り上がっている雰囲気を感じました。様子を見てみると、ホワイトボードを使って、詩の発表をしていました。

前回見学した時は、教科書の扉に載っていた詩の朗読や自由に作った詩の朗読をしていました。その後、教科書では「説明文」の読み方などを学び、再び「詩の世界」の単元になりました。ここでは、擬人法、擬声語、直喩法、隠喩法、倒置法、体言止め、などの表現技法を学び、実際にそれらを使った詩を作りました。

今日は、4人1組のグループで、各自が作った詩を朗読し、グループの代表の詩を選び、ホワイトボードに書いて発表していました。また、その詩にはどんな表現技法が使われていて、それによって、どんな効果が期待されるか、などを説明しました。

これは、楽しい授業ですね。以下に、各班の代表詩を掲載します。

【中1】数学の授業見学(安藤先生、山田先生)

6月29日(火)4限目、中学1年3組の「数学」の授業(安藤先生、山田先生による2分割授業)を見学しました。

今日の授業のめあては「一次式を数でわる計算の仕方を考えよう」でした。

今日の授業のめあては「一次式を数でわる計算の仕方を考えよう」でした。

数学の授業は、1クラスを2分割し、少人数授業を行っています。

中学1年生は、安藤先生と山田先生がペアになって授業を進めています。2分割したクラスの進度や教え方に差が出ないように、2人の先生は綿密に打ち合わせをしています。

今日は、期末試験前に学習した問題の復習から始めました。試験範囲に入っていなかったので、やり方を忘れてしまった生徒がいたので、時間を決めて、わからないところをお互いに教え合うフリータイムから始まりました。

(安藤先生のクラス)

(山田先生のクラス)

確認が済んだ後、今日の「めあて」である「一次式を数でわる計算の仕方を考える」問題に入りました。

2人の先生とも、教科書の例題をわかりやすく丁寧に解説しています。教科書を読んだだけではわかりにくいところも、黄色いチョークで補足することで、「あっ、そういうことなのか」と、頭の中にすっと入ってきます。板書も見やすく整理されており、よく教材研究をしていることがわかりました。

続いて、問題演習です。生徒は解き方がわかると、夢中になって問題に取り組んでいます。わかりにくい問題は、すぐに先生に質問しています。そこは少人数授業のよいところです。誰がどこでつまづいているかがわかります。

両方のクラスとも、生徒はこの時間の「めあて」に集中して取り組んでいます。

今日は、2分割の授業を両方同時に見学しましたが、若手とベテランの2人の先生のチームワークの良さを随所に感じました。それぞれの持ち味もうまく発揮されていました。

授業の最後には、全員が授業の振り返りをしています。「わかったこと・大切な考え」、「もっと知りたいこと・疑問点」を書き出して提出しています。

*計算の仕方が分かると、問題を解くのが楽しくなったり、達成感を感じたりしているようです。生徒たちは、皆、よく頑張っていました。

【中学】「栄光の記録」の看板作成

中学3年1組の山﨑厘太朗くんが、得意の書道を生かして附属中生の活躍を紹介するコーナーの看板を筆で書いてくれました。

板に書く前に、何度も練習を繰り返し、全体の文字のバランスを考え、立派な看板(2枚)が完成しました。

看板は、中学昇降口を入ったところに掛けられています。中3生は先日の佐野市春季大会に続き、県大会、7月には佐野市総合体育大会を控えています。運動部・文化部ともに、生徒の皆さんの活躍の様子がひとつでも多く紹介できるよう、ベストを尽くしてほしいと思います。

(6月25日付「第3学年通信 SUNRISE」の記事を転載して紹介しました。)

(注)壁にかけてある板は、山崎君が書いてくれた2枚の板のうちの1枚です。

【高校】バスケットボール部、県ベスト8の快挙!(更新済)

6月19日(土)に行われた「全国高校総合体育大会バスケットボール競技会栃木県予選会」(インターハイ県予選)で、本校のチームが、県でベスト8という快挙を成し遂げました。これは共学となって初、さらに遡ると18年ぶりだそうです。おめでとうございます。

今大会で引退となった3年生の部員6名です。

今大会で引退となった3年生の部員6名です。

6月23日(水)の試験終了後、校長室に大会の報告に来てくれました。

今回の大会の対戦相手と結果は以下の通りでした。

1回戦:國學院栃木高、77-10で勝利 → べスト16

2回戦:宇都宮商業高、71-69で勝利 → ベスト 8

3回戦:白鴎足利高、30点差くらいで敗退

各対戦の様子をキャプテン(知久君)や副キャプテン(川村君、和田君)に聞きました。

Q1:1回戦の國學院栃木とは、どんな対戦でしたか?

→「積極的にリバウンドを取りに行くというゲームプラン通りにできました。負ける気がしませんでした。」

Q2:2回戦の宇商との対戦は?

→「第1クォーターで9点差、第2クォーターの途中で、20点差をつけられました。これはやばいな、どうしよう、と思いました。」

→「しかし、第2クォーターの最後で9点差まで追い上げることが出来ました。これはいけるかも、という気持ちになりました。第3クォーターは、めちゃくちゃ調子がよく、逆転しました。」

→「第4クォーターで、激しく追い上げられました。追いつかれそうになった時、監督の高木先生がタイムアウトを取ってくれました。『いつも通りやればいいんだ』という言葉で、落ち着きを取り戻すことができました。」

→「最後の5秒くらいで71対69、勝ちを意識した瞬間、パスカットされ、そのままシュートされました。これが入ったら同点。しかし、シュートは入りませんでした。試合終了のホイッスルが鳴り、私たちは勝つことが出来ました。」

→「春の大会では、宇商に87-100で負けていたので、リベンジを果たすとともに、念願のベスト8となりました。リバウンドが取れなかった、という前回の反省から、リバウンドを積極的に取りに行くことが出来たことが勝因でした。」

Q3:3回戦の白鴎足利との対戦は?

→「白鴎足利は県でベスト4レベルの強豪でしたので、力の差があるのはわかってました。2回戦の試合の疲れもあって、思うように動くことが出来ませんでした。」

→「点差がだんだん開いてきて、時間が経つにつれ、『引退』という言葉が、頭の中で浮かんできました。そして、試合は終わりました。負けた悔しさはありましたが、はじめての『ベスト8』という結果に悔いはありませんでした。

Q4:3年生一人一人に今大会を振り返っての感想をお願いします。

知久君(キャプテン)

→「これまでキャプテンらしいことができていなかったという思いがありましたが、最後の大会でリーダーシップを発揮することが出来ました。試合中の声掛けなども良かったと思います。いままでやってきたことの集大成を家族の前で見せることが出来て嬉しかったです。」

川村君(副キャプテン)

→「いっしょにやっていたけれども、途中でやめていった3年生(3人)も応援に来てくれていました。そのころからベスト8になることが目標でしたが、最後の大会でベスト8になれたことを、いっしょに喜んでもらえて嬉しかったです。」

和田君(副キャプテン)

→「2年生の時、もうやめたいと思い、悩んでいました。1週間くらい練習に行きませんでした。その時、先生や両親が支えてくれ、練習に戻ってきた時も、チームメイトは受け入れてくれました。今、皆に感謝したい気持ちです。最後まで続けていて、良かったです。」

荒川君

→「ベスト8に行けたのは、自分たちだけの力ではなく、1,2年生、マネージャー、監督の高木先生、両親の支えがあってこそだと思っています。ベスト8となれたこと、ここまで続けてこれたことに感謝しています。」

大川君

→「練習がつらかったです。しかし、最後の最後でベスト8になることができ、今まで頑張ってきて良かった、という達成感でいっぱいです。家族、マネージャー、高木先生に感謝しています。」

柳田君

→「チームとしてまとまっていました。このチームでやれてよかったと思っています。自分が下がっていた時に、皆が頑張ってくれました。これで引退かという思いがこみ上げてきて悲しくなりました。このメンバーは楽しかったです。」

*3年生の選手の皆さん、18年ぶりの「ベスト8」おめでとうございます。そして、ここまでお疲れさまでした。素晴らしいチームでプレーできたことの喜び、達成感、そして、感謝の気持ちが、全員から伝わってきました。この体験は、間違いなく一生の宝物になると思います。本当に、素晴らしい体験でした。

*これからは、それぞれの進路の実現を目指して頑張ってください。君たちなら、どんなハードルも乗り越えられると信じています。また、それぞれの人生で、果敢にシュートを打ち続けることを期待しています。

身近な風景 ~ハスの開花

6月22日(火)宇都宮での出張の帰り、都賀町にある「ハス池」のハスの開花が始まっており、ちょうどよい見ごろを迎えていました。

ハス池が有名な「つがの里」では、ハスの花をみるため、大勢のお客さんが来ていました。

ハスの花は、つぼみからすでに花びらが散ってしまったものまで、いろいろありましたので、つぼみから段々開花が進んでいるように並べてみました。

ちょっと浮世離れした感じのある花ですね。

花びらの中心に見えるのが、花托という部分で、黄色くポツポツしているのが「雌しべ」です。花托の周りにある黄色い毛のようなものが「雄しべ」です。受粉は、昆虫などによってなされているそうです。

花托は、受精後、段々固くなっていき、果托というものになっていきます。

果托の中にある粒々が種子になっていきます。種子が完成するのは、全体が枯れてしまった頃ですので、秋になるのではないでしょうか?(もっと早いかもしれません。また、この「ハス池」を通りかかったら見てみます。)

アジサイの「青」と、ハスの「ピンク」が、絶妙のバランスでした。そういえば、今は梅雨なんでしたね。

身近な風景 ~ヤモリ登場!

6月21日(月)、今日は夏至。一年で最も昼が長い日です。もう少し正確に言うと、日の出から日の入りまでの時間がもっとも長い日、ということになります。

そんな日の朝、校長室前の廊下にヤモリ(ニホンヤモリ)が出現しました。

そんな日の朝、校長室前の廊下にヤモリ(ニホンヤモリ)が出現しました。

ヤモリは、言わずと知れた爬虫類です。その証拠に、皮膚を拡大してみると、ウロコに覆われており、眼を見ると、もうただ物ではありません。まさに恐竜です。

このヤモリ、実はこんなところにいました。

近づいても逃げません。よく見ると、背中の皮膚の皮がめくれています。おそらく、脱皮をしている最中のようです。

ニホンヤモリは、栃木県内では県南から宇都宮市にかけて、広く生息しています。しかし、もとからいた自然分布ではなく、おそらく人の生活によってもたらされた人為分布であるといわれています。とはいえ、ヤモリ(家守)は、両生類のイモリ(井守)とともに古くから親しまれており、家の内外の害虫などを食べてくれるので家を守るとされています。何も悪さはしませんので、見かけたら、捕まえずにそっとしておきましょう。

【高校】佐野高校PTA研修会

6月19日(土)13:00~16:30、本校を会場として、「進路講話」と今春の大学合格者の保護者を講師とする「座談会」が行われました。約100名の保護者が参加しました。

生井進路指導部長による「進路講話」

生井進路指導部長による「進路講話」

13:10~14:00 進路講話

進路講話では、本校の進路指導部長から、大学入試の制度やどうやって進学先を決めたらよいか、などの話がありました。

14:20~16:00 座談会①②③

今回、昨年度の卒業生の保護者12名が講師を引き受けてくださいました。

国立(一般選抜、総合型選抜)の文系理系、私立(一般選抜、指定校、公募推薦)の文系理系など、多様な入試パターンを理解できるよう、研修部の皆様が講師を依頼してくださり、実現しました。

座談会は、理系グループ①②、文系グループの全部で3グループが、高3の保護者(旭城ホール)、高2の保護者(2-4教室)、高1の保護者(2-3教室)に分かれた3会場を、30分でローテーションする、という形式で行われました。参加された保護者は、すべての講師のお話を座談会形式で聞いたり、質問したりすることができました。

高1の保護者の会場(この時の講師は、理系グループ①:群馬大・東北大、京都大、北里大)

高2の保護者の会場(この時の講師は、文系グループ:東京大、立教大、慶応大、東北大)

高3の保護者の会場(この時の講師は、理系グループ②:山形大、和歌山県立医大、東北大、法政大)

それぞれの会場で、講師のお話の後、活発な質疑応答が行われるなど、有意義な座談会が行われました。

また、16時から30分間、希望する保護者は、講師に直接お話を聞くことができる個別相談もありました。

今回の研修会を企画してくれたPTAの研修部の皆さんを代表して、若林会長から、以下のコメントをいただきました。

「生井先生には分かりにくい受験パターンの解説など、大学受験のいろはを細かい資料もご用意頂きわかりやすくお話し頂きましてありがとうございました。

卒業生保護者からは親として子供をどのようにサポートしていたか、志望校はどう決めたかなど、これから受験を迎える保護者にとって一番不安で知りたかった事をお話頂きました。お越し頂いた卒業生保護者の皆様に心より感謝申し上げます。

ご参加下さった在校生保護者の皆様がお持ちの不安を少しでも解消することができましたら有難く存じます。

主催してくださった高校研修部の皆様、準備や当日の運営ありがとうございました。

今後ともPTA活動にご理解とご協力をお願い申し上げます。」

*例年、高校のPTA研修は、大学訪問を行っていましたが、コロナ禍の現状では、訪問を受け入れてくれる大学はありません。そこで、研修部の皆さんが知恵を絞ってくださり、今回の研修会が実現しました。多くの保護者に参加していただき、有意義な研修ができたことに、心より感謝いたします。

*例年、高校のPTA研修は、大学訪問を行っていましたが、コロナ禍の現状では、訪問を受け入れてくれる大学はありません。そこで、研修部の皆さんが知恵を絞ってくださり、今回の研修会が実現しました。多くの保護者に参加していただき、有意義な研修ができたことに、心より感謝いたします。

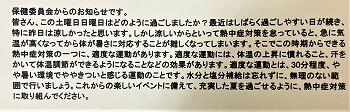

【中学】保健委員のお昼の放送

今週(6月14日~18日)は、中学の保健委員が、自分たちで原稿を作って、お昼の時間に「熱中症予防×新型コロナウイルス感染症予防のための校内放送」をしてくれました。

来週も頑張ってください!

来週も頑張ってください!

【高校】最後の教育実習生、終了しました!

6月18日(金)、今日ですべての教育実習が終了しました。養護教諭の実習生である小野さんは、最後にHRに出ていた高校2年2組の生徒たちと記念撮影をして、お別れしました。

小野さんは、現在、看護学部の4年生ですので、この後、看護師の実習と保健師の実習が、それぞれ10月頃まで行われるそうです。また、2月には看護師と保健師の国家試験があり、そのための勉強も大変そうです。養護教諭の免許と、合わせて3つの免許を取得できる学生は、そうはいないそうです。頑張ってください。そして、いつの日か、保健室に戻ってきてくれることを待っています。

【高2】世界史Bの授業見学(岩田先生)

6月18日(金)4限目、高校2年1組の「世界史B」の授業(岩田先生)を見学しました。今日の授業のテーマは「ローマ帝国とキリスト教」でした。

授業開始後、「プリント7,8」の内容に関する小テストをやってました。隣の人と交換して採点を行います。10問中7問以上の正解で合格ということですが、ざっと見渡した限りでは、ほとんど?合格しているようでした。こうして、知識が定着しているんだなあと思いました。

(↑小テスト採点中)

(↑正解を確認しています。)

岩田先生は「授業プリント」を使って授業を進めていますが、事前に「補助プリント」が配られていて、いくつかの「問い」が示されています。授業までに「問い」について、自分で「考えて書く」ことになっています。歴史の大きな流れをつかむとともに、自主性や思考力などを付けるのが、ねらいのようです。

生徒は「授業プリント」と「補助プリント」を見比べながら、理解を深めています。

授業では、親しみがあり、分かりやすい説明を聞きながら、教科書や資料集で確認し、「自分だけのプリント」を仕上げていきます。生徒に聞いてみると、自分で完成させたプリントの、どこに何が書いてあるかは、だいたいわかるそうです。

(↑自分だけの授業プリント)

岩田先生は、「何もせずに授業で答えを言われるのを待つ」のではなく、様々な事実(史実)をもとに、自分の頭で考えることを大事にしていることが、よくわかりました。また、生徒は、集中して授業を受けており、(私が突然入ってきたせいで)緊張した中でも、楽しんで授業を受けていることが伝わってきました。

【中2】「消防団」ユーチューブ動画視聴!

中学2年生の道徳の授業見学(5月24日)の際、「消防団」を教材に、地域や社会への参画について学んでいました。(5月24日の道徳の授業見学)

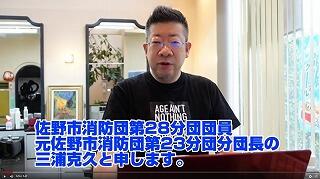

しかし、教科書に出てくる消防団は、どこにでもあるものではなく特別な存在であるように思われがちです。そこで、現在、佐野市で実際に消防団に入って活動をしている本校の卒業生(三浦克久さん)に相談したところ、消防団の活動の様子を伝える動画(ユーチューブ)を作製してくださいました。2学年の先生方の協力により、その動画を道徳の授業の中で、生徒に視聴してもらいました。

しかし、教科書に出てくる消防団は、どこにでもあるものではなく特別な存在であるように思われがちです。そこで、現在、佐野市で実際に消防団に入って活動をしている本校の卒業生(三浦克久さん)に相談したところ、消防団の活動の様子を伝える動画(ユーチューブ)を作製してくださいました。2学年の先生方の協力により、その動画を道徳の授業の中で、生徒に視聴してもらいました。

卒業生の三浦さんは、現在、佐野市葛生町で理容業を営んでおり、その傍ら、18年間にわたって、地元の消防団員として、地域の安全安心のために、活躍されています。

三浦さんは、私が新採で佐野高校に着任した1986年に入学した生徒でした。

高校時代から鉄道マニアで、現在は、鉄道等に関する動画を投稿する「人気ユーチューバー」でもあります。そんな特技を生かして、附属中の生徒のために約8分間の動画を作製してくれました。とてもわかりやすく完成度の高い動画で、生徒たちも感激していました。三浦さん、本当にありがとうございました!

以下をクリックすると、三浦さんが作製した動画を見ることができます。ぜひ、ご覧ください。

佐野市の消防団について

最後に、動画の感想とお礼を書いて、三浦さんに届けました。

生徒の感想のいくつかを紹介します。

「わざわざ私たちのために動画を作っていただき、ありがとうございました。消防団は地方公務員であることを知り、とても驚きました。こういうお話を聞いて、より消防団のありがたみを知ることができました。」

「今回の動画を見て、実際に消防団がどんなことをしているのかがよく分かりました。自分たちの住む地域を守る手段として頭に入れておきたいです。素敵な動画をありがとうございました。」

「私の身近で消防団の人がいないので、本人からお話を聞くという貴重な体験ができました。女性団員の存在にびっくりしました。」

「私は今回のお話を聞き、消防団の皆様が地域のために、自分の時間を削ってまで訓練をしていることが、とても凄いことだなと思いました。これからも地域のために、頑張ってください。」

「道徳の授業では、消防団はボランティアであると思っていましたが、実際は少しお金をもらっていることを知ることができました。しかし、お金のために活動しているわけではないという言葉に感動しました。ありがとうございました。」

「教科書で習うだけでは遠く感じましたが、身近にも地域のために活動してくださっている方がいることを知って、より興味がわきました。ありがとうございました。」

「佐野市だけでも668名も消防団の方がいると聞いてびっくりしました。自分の仕事を持ちながらも、地域の人のために行動してくれる人たちがいて、私たちは恵まれていると感じました。いつもありがとうございます。」

「自分から入ろうと思って入ったわけではないのに、18年間も続けてくださっている三浦さんは、やさしい方だなと感じました。消防団の皆様の町を思う気持ちで、消防団の活動が成り立っていると思いました。」

【高校】科学部、わかやま総文祭出場!(下野新聞掲載)

6月18日(金)付けの下野新聞で、「わかやま総文祭・自然科学部門」(7月31日~8月1日)に出場する本校の科学部の紹介記事が掲載されました。

(6月18日付け下野新聞の20面に掲載、掲載許諾申請済み)

わかやま総文祭科学部の紹介(R3.6.18下野).pdf

(6月18日付け下野新聞の20面に掲載、掲載許諾申請済み)

わかやま総文祭科学部の紹介(R3.6.18下野).pdf

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

6月17日(木)5限目、中学2年1組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

単元は「短歌に親しむ」です。正岡子規、与謝野晶子、齋藤茂吉、馬場あき子、俵万智の短歌について、Zoomを活用しながら、授業を進めています。

単元は「短歌に親しむ」です。正岡子規、与謝野晶子、齋藤茂吉、馬場あき子、俵万智の短歌について、Zoomを活用しながら、授業を進めています。

石塚先生の授業では、クラス全員がZoomに参加し、先生のパソコンから、パワーポイントの画面を配信しています。デジタル教科書では、一つの画面をみんなで見る形態になりますが、この方式だと、手元のパソコンの画面で、全員が同じものをリアルタイムに見ることができます。

配信されるパワポの画面と同じものが、すでに配付されていて、パソコン画面にその場で書き込まれたことを、生徒はプリントにもどんどん書き込んでいきます。

今回の「短歌の鑑賞」では、教科書の文字情報に加え、写真や図で補足されるため、視覚的・映像的に、短歌に読まれた情景が再現されていきます。

「しんしんと」という言葉を「国語辞典」で調べるなど、アナログ的な調べ方も重視されています。

また、それぞれが短歌から感じたことをグループ内でシェアしていました。

*個の学習と集団の学習が、顔を上げ下げするだけで切り替わり、シームレスにつながっているところが、石塚先生のZoomを使った授業の特徴と言えるかも知れません。

*斎藤茂吉の短歌の中に「かはづ」(蛙)が出てきましたが、何ガエルかが話題になりました。「5月、山形県、田んぼ、夜」と考えてみると、ニホンアマガエルやトノサマガエルが混じって鳴いている様子が、頭に浮かびました。

以下のサイトでカエルの鳴き声を聞くことができます。「トノサマガエル」をクリックすると、ニホンアマガエルが背景で鳴いているので、ニホンアマガエルとトノサマガエルを同時に聞くことができます。斎藤茂吉が聞いた「遠田のかはづ」は、こんな感じだったのではないかと思いました。

日本のカエルの鳴き声図鑑(兵庫県立人と自然の博物館)

【中2】CTPの授業見学(富永先生、粂谷先生)

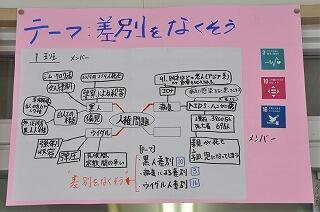

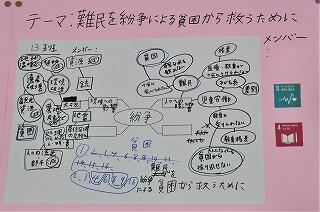

6月17日(木)5限目、中学2年3組の「CTP」の授業(富永先生、粂谷先生)を見学しました。「世界の諸問題について研究しよう」というテーマで活動をしていました。

中学2年生の「総合的な学習の時間」(総学)は、①伝統文化(華道)、②職業研究、③国際理解の3つの領域があります。「国際理解」では、世界の諸問題について、調べたり、比較したりしながら、パワーポイントを使ってまとめ、旭城祭で発表することを目標としています。

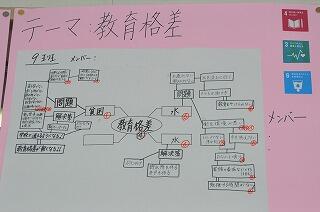

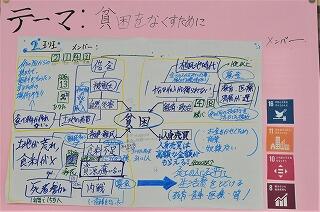

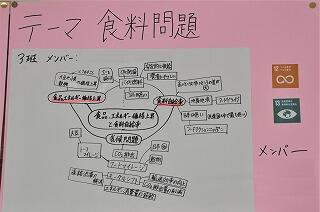

まずは、興味あるテーマでグループを作り、キーワードマッピングを作り、世界の諸問題に関連する事項を洗い出しました。また、その問題が去年の総学で学んだ「SDGs」のどれに該当するかを考えました。

(↓班ごとに、以下のようにマッピングを作りました。)

今回の「CTP」の授業は、総学の授業と連動させ、特にパソコンを使った作業に取り組んでいます。

*中学2年生の「国際理解」での取組では、テーマの設定の仕方を学んだり、調べたものから、どんなこと(提言)が導き出されるのか、それをどうまとめ、プレゼンするのか、といった様々な資質・能力を育成します。CTPの授業でも、総学と連動しながら、中学3年生の課題研究「シンカゼミ」につながる様々なスキル(特にプレゼンに関するもの)を身につけていきます。

*旭城祭までは、まだ長丁場ですが、どんなプレゼンが出来上がるのか、楽しみにしています。

【中1】英語の授業見学(高木先生)

6月16日(水)3限目、中学1年1組の「英語」の授業(高木先生)を見学しました。「早口言葉、言えるかな」という単元です。早口言葉は、英語では、tongue twister (舌をねじる)と言うそうです。まずは、日本語での早口言葉に挑戦しました。

早口言葉は、英語での滑舌をよくする効果もあるそうです。

いきなり、早口言葉が出てきましたが、演劇部の活動で「早口言葉を練習しよう」という設定で、「Can you read it ?」など、Can you …? という相手にできるかどうかを尋ねる疑問文について学びました。

ペアワークで、この文型を使った会話を練習します。

続いて、教科書に出てくる単語の発音の練習です。デジタル教科書を使っています。

デジタル教科書を効果的に使って、単語の意味や発音をチェックしていました。

また、高木先生は、教科書には出てこないけれども、生徒が興味を持つよう、いろいろな単語の意味や覚え方を時々説明しています。今日は、数の接頭語でしたが、uni は、やけに食いつきがよかったです。(今、人気の「ドラゴン桜」にも、uni の使い方が紹介されていました。)

毎時間、英語が好きになるような楽しい授業が行われています。

【高1】教育実習生の最後の研究授業

6月14日(月)7限目、高校1年2組の「保健体育」の授業で、養護教諭の教育実習生の小野さんが研究授業を行いました。

養護教諭の教育実習は4週間ですので、今週は一人だけで教育実習を続けています。通常は養護教諭は授業を行いませんので、研究授業も行いませんが、小野さんの希望で実現しました。授業内容は「性感染症」についてです。

養護教諭の教育実習は4週間ですので、今週は一人だけで教育実習を続けています。通常は養護教諭は授業を行いませんので、研究授業も行いませんが、小野さんの希望で実現しました。授業内容は「性感染症」についてです。

エイズの感染が広がっていく様子をゲーム形式で体験しました。クラス全員を4つの実験区に分け、それぞれに水の入ったカップが配られました。そのうち3人(3つの実験区に一人ずつ)のコップには重曹が溶けています(無色透明なので水と区別はつきません)。

ランダムな相手と水を混ぜ合わせることを3回行います。

最後に、全員のカップにフェノールフタレインを垂らすと、重曹が入っていた3つの実験区のほとんどのカップが赤く発色しました。重曹が入ってなかった1つの実験区では赤く発色しません。重曹はフェノールフタレインと混ざると、赤く発色しますので、重曹が含まれていることが分かります。

つまり、ランダムに性行為(水の交換)を3回繰り返すと、エイズの感染者が集団内に広がることをシュミレーションしたのです。

小野さんは、実習中、授業は全く行いませんでしたので、最初で最後の授業でしたが、とても落ち着いたわかりやすい授業でした。パワポのスライドや実験、人形劇、紙芝居など、生徒を飽きさせず、興味を引き出しました。

皆、身を乗り出して生徒の質問に聞き入っていました。

【中1】美術の授業見学(梅澤先生)

6月14日(月)6限目、中学1年3組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。

「さまざまな自然物や人工物で構成する」という作品を制作中でした。

「さまざまな自然物や人工物で構成する」という作品を制作中でした。

お気に入りのペンを家から持参して、ペン(人工物)の下書きをしています。

大事にしている貝殻(自然物)を持参しました。らせん状に構成しています。

一人一台パソコンを使って、パソコン上で作品を制作しています。

これは、スイカですね。

ネットで鉛筆の絵を検索し、それを参考に下絵を描いています。

こちらも、パソコンで制作しています。

長方形はソロバンだそうです。何ができるか楽しみです。

カメラの画像を検索し、それを見て下絵を描いています。

メロンの模型を使っています。

*このように、一人一台パソコンを活用することで、描きたいものを検索したり、パソコンで作画したり、といった、様々な使い方ができるようになりました。美術の授業では、人それぞれにツールとして、パソコンが使われています。

【高校】国体ラグビー少年県予選

6月13日(日)、佐野市運動公園多目的球技場で、「令和3年度 国民体育大会ラグビーフットボール競技少年県予選」の1回戦が行われました。本校は、宇都宮工業との合同チームで、作新学院と対戦し、29ー17で勝利しました。19日(土)に行われる2回戦へと駒を進めました。

前半は、3トライ、1キックで、17ー12でリード。

後半は、2トライ、1キックで、12-5、合計で29-17で勝利。

フォワードに徹する粘り強いラグビーにより、接戦を制して勝利しました。

昨日行われた7人制(7分ハーフ)とは異なり、25分ハーフでしたが、最後の最後まであきらめず、力を出し切りました。来週の2回戦も頑張ってください!

【高2】土曜講座「哲学カフェって何?」

6月12日(土)10:30~11:20、受講希望者(30数名)を対象とした「哲学カフェって何?」と題する講座を開催しました。講師は、阿見拓男先生です。

講師の阿見拓男先生は、現在、足利女子高校で地歴公民の講師をされていますが、小山西高校で一緒に勤務したことがあり、倫理や哲学がご専門で、学識の高い先生です。

昨今、学校での「哲学対話」や「ビジネス哲学研修」が注目を集めており、今年1月、NHKのよるドラでも「ここは今から倫理です。」(原作:雨瀬シオリ、主演:山田裕貴)が放送されました。番組の中でも「哲学対話」が行われており、考えることの重要性を再認識しました。今回は、久保田先生、根岸先生の企画により、本講座が実現しました。

講義は、まず「哲学対話とは」から始まり、簡単な実習も行われました。

その後、「哲学カフェって?」というテーマで、「哲学カフェ」の特徴、「哲学する」って?、コツは?、充実した対話のために、という視点から、お話くださいました。

後半の重要な部分については、残念ながら、ラグビーの大会の応援のため中座させていただきましたが、講座終了後に参加した生徒が書いてくれた感想を読むと、本講座は生徒にとって、とても刺激的だったようです。阿見先生、ありがとうございました。

最後に、何人かの感想を紹介します。

「私たちは気付かない間に先入観を持っていて、そのことに気付くかどうかが大切であることがわかった。対話で反論されると、つい私も落ち込んでしまうが、反論と否定は全く違うものであり、反論があるからこそ、自分の意見をより深いものにできる、ということを改めて知ることができた。」

「哲学に関する話し合いとは、単なる意見交換だと思っていたのが、まず間違っていた。発言する・しないが自由であること、など、初めて聞く視点がたくさんあった。多数決で少数意見を大切にするメソッドの話は、今、ちょうど進めている旭城祭の準備でぜひ実行したいと思った。今後、機会があれば、「哲学カフェ」に参加したい。」

「学校で得るものと社会で求められるものは違うと知った。学校では学べない貴重なお話でした。学問において、先生方は問う存在であるという考え方を知ることができた。また、自分が知らないうちに先入観や偏見が私生活に影響していることに気付かされた。」

「今回の哲学カフェの講話で、社会で必要とされている力と、それをどのように育てていくか、について理解が深まった。社会では、学校で習っているようなQuestion(質問)とAnswer(答え)が一対となることではなく、Problem(問題)とそれに対するSolution(解決)ということに重きが置かれている。これをできるようにする力を伸ばすため、哲学対話は自己の偏見に気付かせてくれ、物事の本質に近づくことができる。社会で生きていくためにも、この力を大切にしたい。」

【高校】全国7人制ラグビー大会県予選・第3位

6月12日(土)佐野市運動公園多目的球技場で、全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会県予選が行われました。1回戦は、足利大学付属高と対戦し、29ー0で勝利し、続いて行われた準決勝では、佐野日大高に5ー24で惜敗しました。その結果、県で3位となりました。

今日は暑い日差しの中、県内7チームが集まり、競技が行われました。

<1回戦:足利大学付属高との対戦>

前半、本村君と春山君がトライ、岩崎君がキックを決めて12-0

後半:岩上君、田崎君、阿部君がトライ、岩崎君がキックを決めて、17-0

<準決勝:佐野日大高との対戦>

前半:0-12

後半:5-12、本村君がトライを決めました。

負けはしましたが、試合内容としては、本校のチームにも見せ場がたくさんあり、いい試合だったと思います。

最後に、部長の小倉君からのコメントです。

「6月中は大会が多く、7人制に特化した練習はあまりできませんでしたが、佐野日大との試合では、トライもでき、いい勝負ができたのではないかと思います。スクラムはもう一つでしたが、ラインアウトからのプレーの精度がよかったため、点が取れました。タックルも相手を止めていたので、点数が抑えられて良かったと思います。明日は、国体の県予選で、宇都宮工業高との合同チームで作新と戦います。そこで、練習の成果を発揮したいと思います。」

頑張ってください。応援しています。

【中高】教育実習生座談会

6月11日(金)放課後、今日で3週間の実習を終えた9名の実習生、先週実習を終えた1名、来週まで実習が続く1名、計11名が校長室で、教育実習の振り返りを兼ねた座談会を行いました。

実習生には、それぞれの研究授業の写真集をプレゼントしました。

実習生には、それぞれの研究授業の写真集をプレゼントしました。

教育実習を通して感じたことなどをそれぞれ語ってもらいました。

「始める前は緊張していたが、研究授業では緊張せずに楽しくできた。生徒との関わり方や距離感については難しさを感じた。」

「大学では模擬授業をやったりして頭の中ではやることを考えてきたが、実際に生徒を目の前にすると、見方がまったく変わった。生徒との接し方やコミュニケーションについて、多くを学んだ。先生には授業だけでなく、いろいろな仕事があることがよくわかった。」

「生徒たちはとても優秀で、生徒に助けられた。佐野高校は最先端の授業をしていることを実感した。」

「これまでの実習で感じたことをパソコンでまとめてみたら、A4で3ページ分になった。実習する前より、もっと先生になりたいと思うようになった。教員採用試験頑張る!」

「実習に来るまでは不安だった。教えるということは、生徒というお客さんのニーズに応えるようなこともあり、生徒のことをよく知ることが大切だと思った。理科の実験をやってみて、やはり、座学だけでなく実験は大切だと思った。」

「自分だけ、なぜ4週間もあるのかと思っていたが、ここまでいろいろな体験が出来て、あと1週間あってよかった思えるようになってきた。」

「生徒はペアワークに慣れており、生徒に助けられた。」

「教育実習は、想像していたより12倍きつかった。先生方は、一つの授業を作るのに数時間をかけていることに驚いた。いろいろな先生の授業を見せていただいたことがとてもありがたかった。実習を終えて、教員一本で頑張ろうと思った。」

「英語で英語の授業をやるなんて自分にはできないと思っていたが、やればできるんだと思えた。全員が自分の授業を受けてくれることに感動した。」

「実習を始める前は正直、嫌だった。朝起きられるかなとも思っていた。しかし、だんだん慣れてくると、少しずつ楽しさに変わってきた。この実習を体験して、先生の魅力がよくわかった。」

「教員のしごとは、授業で教えることだけでなく、一人一人の事情や進路などに寄り添った指導ができることに、やりがいを感じた。これからは課題解決力を身に付けさせることが重要だと改めて思った。」

*すべての実習生が、実習期間を通して教員の仕事の一端を体験し、大変ではあるが魅力のある仕事であることを実感してくれました。今回の実習生の多くは、私が中学1年生で理科の授業を受け持っていた唯一の学年の生徒でしたので、特に思い入れがありました。約10年間の成長には感慨深いものがありました。(あのちょろちょろしていた〇〇君が、とか…)

今後は、大学院への進学を考えている人や他の職種についても考えている人もいますが、いろいろなことを体験した人が教育に携わることは大きな価値があると思います。皆さんが、将来、教員として様々な場所で活躍されることを期待しています。そして、母校である佐野高校や附属中の教壇に立つ人が出てくれることを楽しみにしています。

【中高】教育実習第3週終了

今日で、教育実習第3週が終了しました。これで、先週の3名に加え、9名が研究授業を行い、全13名中12名の実習が終了しました。

それぞれ、3週間の実習の成果として、一生懸命、研究授業を行いました。

それぞれ、3週間の実習の成果として、一生懸命、研究授業を行いました。

1 岩永君(中学、理科)

2.片柳君(中学、理科)

3.伊藤君(高校、数学)

4.奈良部さん(高校、物理)

5.山本さん(高校、生物)

6.小竹君(高校、体育)

7.熊田さん(高校、英語)

8.蓼沼君(高校、英語)

9.土井さん(高校、英語)

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

6

9

1

2

7

0