文字

背景

行間

校長室便り

【中学】卒業式の飾りつけ

3月15日(水)今日は、中学校の卒業式がありました。例年、卒業する3年生の教室前の廊下や階段などの装飾を、2年生がサプライズで行っています。今年も見事な装飾が出来上がっていました。

飾りつけは、2年生の広報委員が、土曜日などに学校に来て行っていました。見事な出来栄えですね。

飾り付けをしてくれた2年生、ありがとうございました!

3年生も、とても喜んでくれていました。

【中3】卒業式後のサプライズ!

3月15日(水)、中学校の卒業式終了後、第二体育館で、卒業生によるサプライズ「謝恩会」が行われました。

担任の先生、副担任の先生方に、思い出がぎっしり詰まった写真集が贈られました。

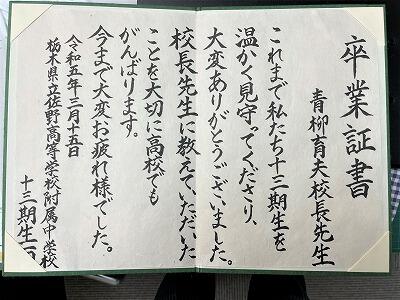

校長には「卒業証書」を授与してくれました。

副担任の先生方も、それぞれ万感の思いで、お話をされました。

最後は、卒業生がセレクトした写真を使ったスライドショーが繰り広げられました。

とても素晴らしい思い出となりました。

ちなみに、私は以下のような「卒業証書」をいただきました。ありがとうございました。これで、私も「卒業」できます。

なお、卒業はしましたが、3月31日までは勤務いたします。

身近な風景 ~桜の開花はいつ?

3月14日’(火)今年は桜が開花が早そうです。

この感じだと、あと1週間くらいはかかりそうです。

この写真は、栃木市岩舟町の村檜神社の駐車場のソメイヨシノです。

身近な風景 ~県立博物館「宇宙と人類とカエルと博物館」

3月12日(日)15時~16時30分、栃木県立博物館で、学芸部長の林光武(はやし てるたけ)さんの記念講演会「宇宙と人類とカエルと博物館」がありました。

林さんは、博物館では脊椎動物全般を担当していますが、両生類や爬虫類がご専門です。京都大学時代は、イモリを研究されていました。林さんは、県内の両生爬虫類の調査研究をやってきた仲間であり長年の友人です。今年度で博物館を定年退職されることから、栃木県立博物館友の会主催の「記念講演会」が開催されました。大勢の仲間たちが参加する講演会となりました。

タイトルの「宇宙と人類とカエルと博物館」からは、正直どんな内容なのか、想像もつきませんでした。

林さんの生い立ちの中で、どんなに辛いことや嫌なことも、宇宙の大きさを考えると、ちっぽけなことだなと思えたことが自分を支えてくれた、という話がとても心に残りました。

博物館から、花束が贈られました。

私も個人的に、花かごを贈りました。

林さんと私は同年齢ですが、定年後も、調査研究を一緒にやっていきたいと思っています。とりあえず、お疲れさまでした。

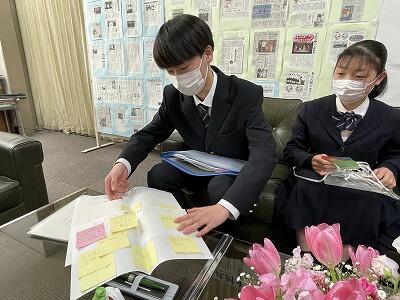

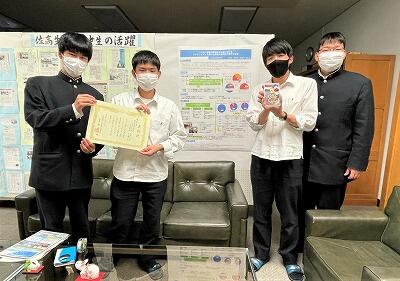

【中高】「佐野市長への提言」代表班決定!

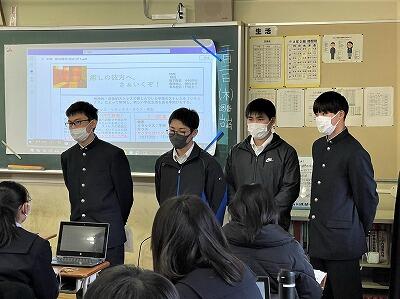

3月6日(月)昼休み、佐野市長に提言を行う高校の課題研究代表班(4班)が校長室に集合しました。3月22日(水)、佐野市役所で、佐野市長に自分たちの研究の成果をプレゼンします。

高校生の代表班が集合しました。

3月22日(水)、佐野市長さんに聞いていただける時間は、きっかり1時間です。その中で、中2(1班)、中3(1班)、高1(1班)、高2(3班)、計6班がプレゼンします。

中学は、それぞれの学年で代表を選考しました。

中2は、佐野小学校で模擬授業を実施したSプロジェクトの代表2名(池田清子、小泉凛央)

中3はスモールスタートの全国大会で発表した研究班(小倉千明、小倉優佳)が代表となりました。

高校は、課題研究発表会などを参考に、佐野市に具体的に提言できる内容の研究を選考しました。(研究内容やプレゼンが最も良かったから選ばれた、というわけではありません。もちろん良かったですが、佐野市長にぜひ聞いていただきたい、という内容を重視して選考しました。)

1年生(1班)

「水琴窟×石垣=佐野市景観向上計画」(小貫椰生、関塚侑可菜、富田妃華、本島蒼海、藍場紗都子)

2年生(3班)

「佐野市のまちなかへの誘致」(神林優衣、 小林桃花 、須黒愛望)

「コミュニティナースって知ってる?」(五十嵐沙月、荻野莉佳、堀野悠香、松村唯愛)

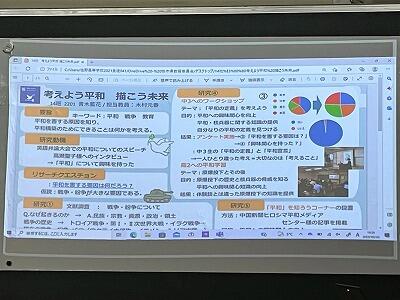

「考えよう平和 描こう未来」(青木藍花)

以上の6班は、当日までに、さらにブラッシュアップし、よりよい発表を目指してください。タイトルや内容は、今後変わってくると思います。

市長さんが、本校生の提言(プレゼン)をどんなふうに聞いてくださるのか、いまからワクワクしています。

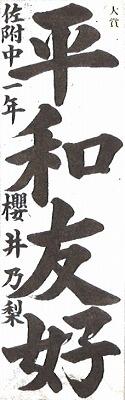

【中1】県書初中央展「大賞」受賞!

3月7日(火)昼休み、県小・中・高校生書初中央展で、見事「大賞」を受賞した中学1年2組の櫻井乃梨さんが、挨拶に来てくれました。おめでとうございます。

受賞が紹介されている下野新聞の紙面(2月24日、16面)を手にしている櫻井さん

櫻井さんは、小学校1年生の時、担任の先生の字が上手なのを見て、自分も字がうまくなりたいと思い、書道を習い始めたそうです。週1回(水曜日)の書道教室ですが、めきめきと上達し、小学校4年生と5年生の時、同じ書初大会で「大賞」を受賞しています。

今回は、宇都宮まで家族などと展覧会を見に行って、初めて「大賞」受賞を知り、びっくりしたそうです。

今後も書道を続けたい、と話してくれました。頑張ってください。

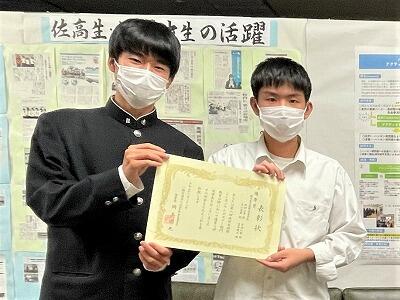

【高校】SGクラブ受賞報告

3月7日(火)昼休み、佐野市国際交流協会設立30周年の作文募集に応募し表彰された、SGクラブの磯部詩葉さん(高2-2)と菅野紗羽さん(高1-1)が、報告に来てくれました。おめでとうございます。

(左から)市長賞(磯部さん)、入選(菅野さん)

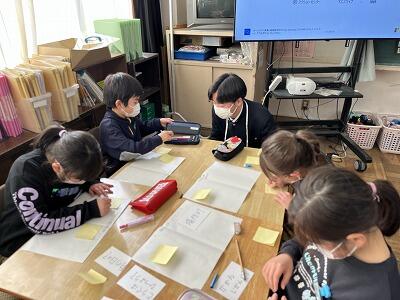

【高2】天明小での模擬授業

3月6日(月)昼休み、課題研究のため佐野市立天明小学校で模擬授業を行った研究班が報告に来てくれました。

(左から)亀田侍ヱ郁さん、小林優花さん、中塚諒さん(ともに2年2組)

卒業式の花がまだ咲いています。インタビュー番組っぽくていいですね。

課題研究のタイトルは「ジグソー法をやってみよう」です。

ジグソー法は、協同学習を促すために考え出された手法です。ジグソーパズルを解くように、課題全体の一部をグループの一人ずつが分担して受け持ち、他のグループに説明したり、他のグループの説明を聞いたりしたことをもとのグループに持ち帰り、課題全体を深めることを目的としています。

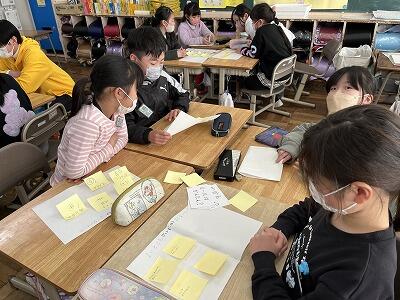

模擬授業は2月22日(水)の6,7限目を使って、天明小学校3年2組で授業をさせていただきました。

今日の学習のテーマは、みんなで遊びをするときに一番いい遊びを考えよう、というものでした。

子供たちに人気のある遊びを事前にリサーチし、おにごっこ、ドッジボール、だるまさんが転んだ、などについて、グループで、それぞれの遊びの良いところと良くないところを考え、付箋でどんどん貼っていきます。

次に、グループ内で、それぞれが担当する遊びを決め、首にプレートをかけてもらいます。例えば、「おにごっご」を担当する子は、他のグループに行って、自分たちで考えた「おにごっこ」の良いところと良くないところをプレゼンしてきます。このようなことを遊びごとに繰り返し、自分たちの考えをシェアするとともに、他の班の考えも知ることになります。その上で、改めて、どの遊びがいいか、もう一度、最初のグループ内で話し合いをしました。

以下の写真は、実際にやっている様子です。

この課題研究班のリサーチクエスチョンや仮説は、おそらく、「ジグソー法が小学生の探究的な学びを深めることに効果的である」ことを確かめることではないかと思います。

授業後に行われた子供たちの感想によると、まず、とても楽しかったこと、いろいろな考え方があることがわかったことなど、非常に高評価だったそうです。どの遊びが一番いいか、の結論としては、1つに決めることをせず、評価の高かった順番に遊ぼう、というようなことになったそうです。

模擬授業というフィールドワークができたことは、課題研究班の高校生はもちろんですが、このクラスの小学生(3年生)にとっても素晴らしく魅力的な体験だったと思います。

素敵な報告をありがとうございました!

【教職員】東京マラソン初参戦!

3月5日(日)「東京マラソン2023」が行われました。今回、我らが中條先生が初参戦しました。

手に持っているのは、参加証のメダルです。お疲れさまでした。

東京マラソンは、東京都庁をスタートし、東京駅前をゴールとする42.195キロのフルマラソンです。例年希望者が多く当選する倍率は10倍を超えています。中條先生は2007年から毎年応募していましたが、今回、初当選しました。

今回は、38000人が参加し、カテゴリー別1602位、2時間57分58(スタートラインを越してから、ゴールするまでの時間)でした。

アマチュアランナーで、フルマラソン2時間台なんて、凄くないですか?

中條先生は、毎日10キロずつ走っているそうです。フルマラソンを走った翌日の今日も、学校では平然とされていました。本当に凄いです。中條先生からは逃げられませんね!

身近な風景 ~校庭の梅図鑑

3月4日(土)、校庭や朝日森天満宮の梅が満開です。

保健室前の白梅の老木が、見事な花を咲かせています。この梅も、クビアカツヤカミキリの影響を受けていて、いつ枯れてもおかしくないと思われていましたが、今年は、例年にも増してたくさんの花を咲かせています。

保健室前の白梅の花です。

駐車場からだと、校庭の梅を一望することが出来ます。

校門を入って正面にある「枝垂れ梅」です。

「枝垂れ梅」の花

枝垂れ梅の右隣で咲いている「白梅」

この時期、紅い花がひときわ目立つ「紅梅」も満開です。

紅梅の隣で目立ちませんが、「白梅」も咲き誇っています。

紅白が並んでいます。

参考までに、お隣の「朝日森天満宮」参道の梅です。こちらも見頃を迎えています。

今日は天気もいいので、梅を見にお出かけしてはいかがでしょうか。

【高校】送別サッカー大会

3月4日(土)10時~12時、佐野高校第二グラウンド北側にある屋外フットサル場(アソシエパーク)にて、サッカー部主催の「送別サッカー大会」が行われました。サッカー部は、佐野小学校の校庭が使えない時は、ここで練習をしてきました。いわば、慣れ親しんでいる会場での最後のサッカー大会となりました。

最後の記念撮影です。

楽しいひと時を過ごすことが出来たようです。卒業後も、サッカーを楽しんでください!

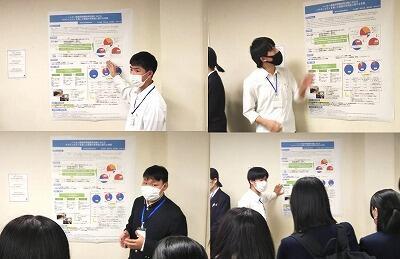

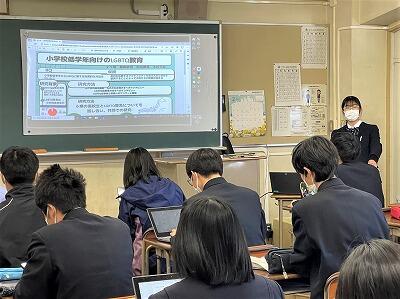

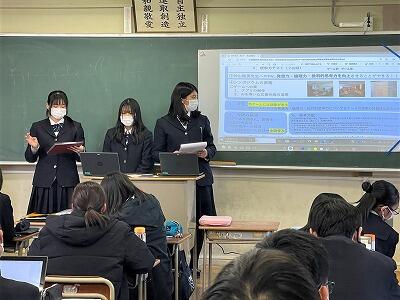

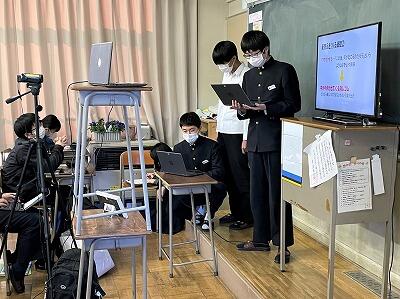

【中高】SG課題研究成果発表会

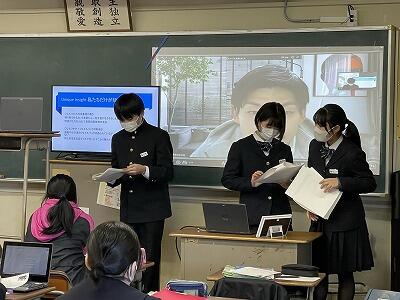

3月2日(木)10時~15時、今日は、「令和4年度SG課題研究成果発表会」がありました。中3(4班)、高1(4班)、高2(4班)、SGクラブ(2班)の各代表が発表しました。旭城ホールでの発表をオンラインで各クラスに配信し、質疑応答もオンラインと対面で活発に行われました。すべてがとても素晴らしかったです。皆さん、よく頑張りました。私が知る限り、SGHの期間を含めても、これまでの最高レベルの出来栄えでした。「よくぞここまで来た」と思いました。

「三菱みらい財団」常務理事の藤田様、宇都宮大学農学部の飯郷先生、栃木県教育委員会総務課の皆様(3名)がご来校くださり、直接、発表の様子を見ていただきました。皆様からはお褒めの言葉をいただきました。また、多くの関係者がオンラインで参加してくださいました。お忙しい中、ありがとうございました。

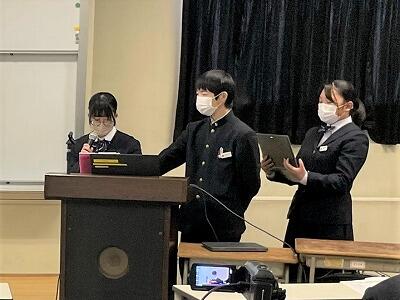

いよいよ始まります。司会は高校2年生の亀田侍ヱ郁さんと栗林莉子さんです。旭城ホールには、全発表者がスタンバイしています。

<中学3年生>

1 Soil & Pillow

2 3Dトイプリンター

3 カラーチェンジブラインド

4 VoLo

<SGクラブ研究班>

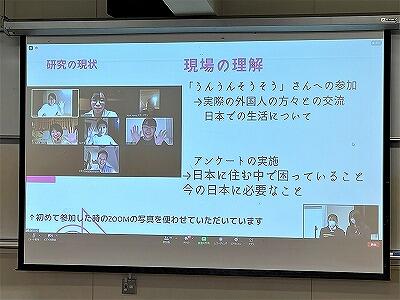

1 ひろめよう! やさしい日本語

2 明日も足利!!

<高校1年生>

1 カラスによるゴミ被害

2 童話を通して小中学生の女性問題への意識を高める

3 水琴窟×石垣=佐野市景観向上計画

4 ユニバーサルデザインで誰もが暮らしやすい社会に

*ここで昼食休憩が入りました。

<高校2年生>

1 考えよう平和 描こう未来

2 春を枯らすアイツ ~クビアカから桜を守れ~

3 Finland × Japan 読解力って…何!?

4 小学生の運動離れを止める!スポ女の私たちに出来ること

<講評>

〇宇都宮大学農学部教授 飯郷雅之様

1 感想

・思いがけない組み合わせが、新たな発想を生むことがある。失敗を恐れないことが大切。

・各班とも、実際に現場に出ていることがとても良かった。

・自信を持って発表していたことが素晴らしかった。

2 アドバイス

・原稿を見ながら話していると、聴衆の反応がわからない。原稿でなく聴衆の反応を見よう。

・伝えたい事を全部話そうとすると失敗する。いかにエッセンスを抜き出すかがポイント

・スライドの字が小さいものが多かった。このストーリーでいいのか最後の最後まで考えよう。

・色覚バリアフリーということを意識しよう。赤と緑の区別がつきにくい人は5~10%いる。

・自分だけの視点でなく、反対の立場だったら、という視点も大切。

・実験をする場合は対照群を設定することが重要。

・実物(自分たちで作った絵本など)を見せることでインパクトが高まる。

〇東京海洋大学教授 小松俊明様

(出張先のマレーシアからオンラインで午後から参加。高2の4つの班の発表のみ視聴)

1 プレゼンの仕方について

・どの班も制限時間内にやっていたことはとても良かった。

・質問に対する反応がとても良かった。特に、最後のスポ女の班は、質問に対して説明を補足するだけでなく、自分たちの主張をとうとうと言い切ったことは素晴らしかった。下級生のよいお手本になったと思う。

・全体として、スムーズに進行できたことは素晴らしい。(司会がうまくコントロールしていた)

・発表の仕方はどの班もとても良かった。おそらく、大学生の発表の平均レベルか、それ以上の出来栄えだった。

2 内容について

・どの班も、人の興味を引くテーマであった。このことはとても重要で、今後、どんな仕事をするにしても役に立つことである。テーマを工夫しないと、聞いている方は飽きてしまうものである。

・平和をテーマに研究することは、立場によって異なる意見が出てくるので難しいことではあるが、自分の主張したいことを絞って、ここまでまとめ上げたことは特筆すべきことである。絵本という実体のあるものでその成果を示せたことが良かった。

・外来種問題も身近で、避けては通れないテーマなので、興味深かった。

・Finland のテーマは、最も完成度が高く、素晴らしかった。

・スポーツの面白さを伝えるのは難しい。好きな人には当たり前と思うことでも、苦手な人にとっては、そうでないこともある。粘り強く、優しく伝えることも必要である。

*以上のような、ご講評をいただきました。三菱未来財団の藤田様、栃木県教育委員会総務課の皆さんからも、とても素晴らしかった、というお褒めの言葉をいただきました。皆さん、よく頑張りました。そして、自分たちの研究に自信を持ってください。自信を持って話せる、ということがその研究の真価なんだと思います。

発表会終了後も、飯郷先生に質問する生徒もいました。飯郷先生はわかりやすく丁寧に優しく教えてくださり、二人は仲良しになっていました。飯郷先生、ありがとうございました。

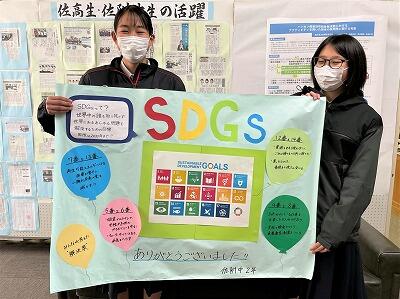

【中2】Sプロジェクト「佐野小への結果報告」

3月2日(木)昼休み、中学2年生の池田清子さんと小泉凛央さんが、校長室に報告に来てくれました。

佐野小での模擬授業で子供達から出た意見をまとめたポスターを今日の放課後、佐野小に持っていきます、という報告に来てくれました。池田さんの母校である佐野小に、池田さんが一人で持って行ってくれるそうです。模擬授業の振り返りまで行うなんて、ほんとにさすがですね。

【高校】卒業式後の部活動送別会

3月1日(水)今日は高校の卒業式が行われました。改めまして、卒業おめでとうございます。式の終了後に最後のHRが行われ、その後に送別会を行っていた部活動がありました。そのいくつかを紹介します。

気付いたのが13時30分過ぎでしたので、もう終わってしまった部活動もあったかもしれません。

<ボート部>

顧問の増田先生から、泣かせるお話がありました。

戸田先生は、さらに雰囲気を盛り上げるため、BGMを流してくれていました。流石です。

3年生4名は、下級生や先生方からの心のこもった送別会に、感無量でした。

<ラグビーフットボール部>

校庭では、毎年恒例のラグビー部の送別会が保護者の見守る中で行われていました。

佐野ケーブルテレビ(SCTV)が取材に来ていました。実は、3年生の阿部恭介さんと岩上航さんは、SCTVの中に「あべちゃん、航くん、ラグビーのこと教えて!」という冠番組を持っていて、その二人が卒業ということもあり、取材に来てくれていたようです。

とても盛り上がった素晴らしい送別会でした。

<久保田先生と生徒たち>

たまたま、久保田先生が女子生徒に囲まれていました。

良い写真が撮れました!

<バスケットボール部>

保護者の皆様に、3年生から感謝の言葉がありました。

お母さん方も感激されていたようです。

<女子バレーボール部>

バレーボール部の生徒は皆、仲良しです。お互いに卒業アルバムにメッセージを書いていました。

声をかけると、振り向いてくれました!

<サッカー部>

サッカー部は、素晴らしい集合写真を撮っていました。なかなかの壮観です。背景のしだれ梅が彩を添えています。毎年、ここで記念写真を撮っているそうです。思い出に残る1枚となりましたね!

*以上、たまたま見かけた送別会の風景でした。他の部もやっていたかもしれませんが、今、紹介できるのはここまでです。もし、これ以外の部活動で、送別会の写真があれば、追加で紹介します。校長まで声をかけてください。

【高2】プレゼンコンテスト表彰式

2月27日(月)昼休み、校長室で、先週の金曜日(24日)に行われた「英語プレゼンテーションコンテスト」の出場者と上位入賞者の表彰を行いました。おめでとうございます。

(左から)川俣先生、山田さん、寺内さん、須貝さん、山口さん、細井さん、梅下さん

<コンテストの結果>

1位 山田ふうこ さん

2位 寺内音和 さん

3位 山口大斗 さん

以上の3名には、副賞として、図書カード(1000円分)が贈られました。

【高2】高校生国際シンポジウム入賞報告

2月24日(金)放課後、21日と22日に、鹿児島市で行われた「第8回 高校生国際シンポジウム」の教育分野で優秀賞を受賞したSGクラブの4名が報告に来てくれました。

(グローバルアカデミーのHPより https://www.glocal-academy.or.jp/symposium)

高校生国際シンポジウムは全国で進められている課題研究,探究活動の発表会および審査会です.人文社会学の研究から自然科学や数学,ビジネスの分野までの幅広い分野の研究成果をスライド部門またはポスター部門にて発表します. その他,各界をけん引する方々による基調講演やパネルディスカッション,研修会,参加者対象の交流会などがあり直に本物に触れる二日間のプログラムで、大変充実した学びの場となります.(以上、上記のHPより引用)

1日目(21日)に行われたパネルディスカッション

1日目(21日)に行われた課題研究発表・審査会

審査員からは、最初は高校生がハンセン病に興味を持っていること自体が信じられなくて、学校の先生にやらされているのではないかと疑いつつプレゼンを聞き始めたが、聞いているうちに、この生徒たちの本気度が伝わってきた。熱意に圧倒され、高校生が取り組んできたことに感動した、という話を夜の生徒交流会・研修会(下の写真)で聞いたそうです。

1日目(21日)夜の生徒交流会・研修会

2日目(22日)表彰式、講評

審査結果→ https://www.glocal-academy.or.jp/_files/ugd/c02fe8_f667597391124bd79b060799078f7a88.pdf

2日間で 795名が参加し、72校が発表しました。教育分野の優秀賞を受賞しました。ちなみに、最優秀賞になると、シンガポールでの国際大会の参加資格が得られます。

<参加生徒のコメント>

若林仁瑛さん「自分たちの研究が評価されたことがうれしかった。質問に熱意をもって答えることで、自分の考えを伝えることができ、それが評価されました。」

大山育夢さん「自分たちの発表だけでなく、他の生徒の研究を聞いたり、参加者同士の交流ができたことがよかった。改めて、貴重な体験をすることができたことに感謝しています。」

坂田公希さん「自分たちの研究を評価していただいたことがうれしかった。また、他の生徒のレベルの高い研究を知ることができ、よい刺激になりました。」

清水健成さん「今回の研究発表に参加して、自分たちの研究のどこがよかったのか、どこが課題なのかが、はっきりわかりました。そのことで、研究や自分の生き方について、より深く考えることができ、自信がつきました。」

*それぞれ、この大会に参加したことで、研究を深めたり、これからの進路や生き方について考えるきっかけにもなっていたことが伝わってきました。ぜひ、今後の人生に生かしてほしいと思います。

(付記)清水さんが手に持っているのは、おみやげの鹿児島銘菓「白くまどんのサンドクッキー」です。鹿児島銘菓「白くまアイス」はコンビニでも人気商品ですが、その食感や味をクッキーで再現した商品です。クリームの中に、コーンフレークと乾燥フルーツが入っており、そのおいしさに感動しました。

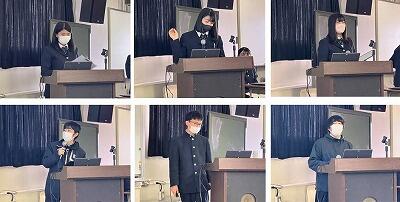

【高2】プレゼンテーションコンテスト(英語)

2月24日(金)6限目、旭城ホールで、高校2学年による「SDGsに関するプレゼンテーションコンテスト」(英語)が開催されました。英語の授業で行ったプレゼンで選ばれた代表生徒6名の発表が行われました。英語科の久保田先生、ALTのクロイ先生と校長が審査員となり、プレゼンの内容や伝え方(声、アイコンタクト、グラフ等の分かりやすさ)などの観点から、良かったプレゼンを選考しました。

代表生徒6名の発表です。

須貝咲那さん

細井光希さん

山田ふうこさん

山口大斗さん

梅下陽貴さん

寺内音和さん

*どの発表も力が入っており、訴えかける力を感じました。声だけでなく、映像や体全体をうまく使ってプレゼンしてました。

*優秀プレゼンターの上位3名への表彰は、27日(月)に校長室で行う予定です。改めて、紹介します。

(なお、副賞の図書カードは、500円ではなかなか本も買えないので、1000円に増額してもらいました。)

身近な風景 ~今日の星空

2月23日(木)19時頃、西の空では、「三日月」の近くに「木星」と「金星」が明るく輝いていました。今日は、月が木星に最接近し、月、木星、金星がほぼ一直線になっていました。

【高2】とちぎデジタルハブ報告会

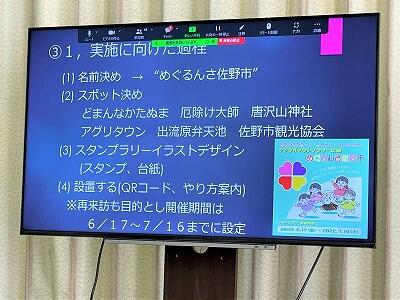

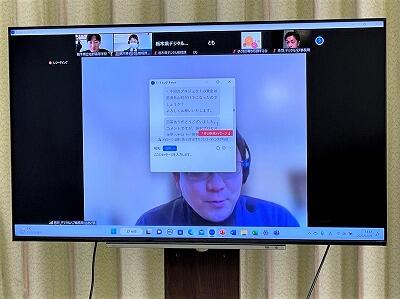

2月21日(火)14時~16時、栃木県のデジタル戦略課による「とちぎデジタルハブ進捗報告会」がオンラインで行なわれました。本校からは、デジタルスタンプラリーを活用した「ももクロプロジェクト」の報告を高校2年2組の亀田侍ヱ郁さんが代表で発表しました。

まずは、ももクロプロジェクトの概要とどんな成果が得られたのかをデータを使って分かりやすく説明しました。

この報告会には、60名以上の大人が参加しており、たくさんの質問等がチャットで寄せられました。司会者から振られた5つくらいの質問に、亀田さんは落ち着いて誠実に、時にはユーモアを交えながら答えていました。

あまりに見事な対応を見せてくれたので、司会者もぐいぐいと突っ込んできましたが、最後までマイペースで重責を果たしてくれました。チャットでも賞賛のコメントが数多く寄せられました。

本来なら、チームリーダーである3年生の石塚凛花さんが登場するところでしたが、受験中のため、亀田さんが立派に役割を果たしてくれました。よく頑張りました。素晴らしかったです。

【高2】速報・高校生国際シンポジウム「優秀賞」受賞

2月22日(水)、鹿児島市(同文化センター)で開催されている「第8回高校生国際シンポジウム」に本校のSGクラブの4名が選考により出場していますが、本日、各賞の発表があり、「優秀賞」を受賞したという報告がありました。速報としてお知らせします。おめでというございます。

出場したのは、左から、清水健成さん(2-2)、大山育夢さん(2-4)、坂田公希さん(2-1)、若林仁瑛さん(2-2)の4名です。

審査員からは、一番熱意を感じた、と高く評価されたそうです。

上から2番目に、佐野高校の名前がありますね。

また、帰ってきたら、詳しい話を聞かせてください。

【中学】表彰朝会を実施しました

2月22日(水)朝8時15分~35分、校長室からのオンライン配信による表彰朝会を実施しました。今回は受賞者が292名と非常にたくさんいました。とても喜ばしいことですが、全員を呼名すると、朝会では終わらなくなるので、代表者43名(延べ数)に表彰状を手渡ししました。全体に紹介できなかった受賞者については、該当する生徒の在籍するクラスで表彰してもらうことにしました。おめでとうございます。

【中3】模擬国連プロジェクト「決議案の採択」(3-2、富永先生)

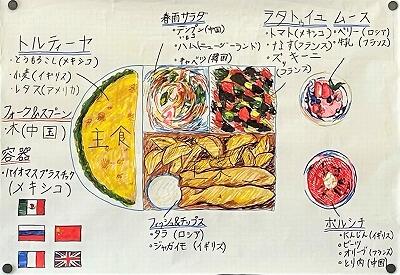

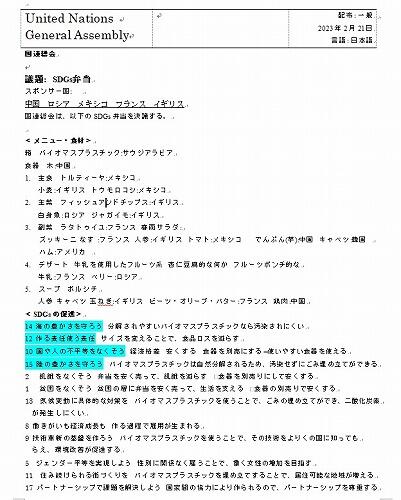

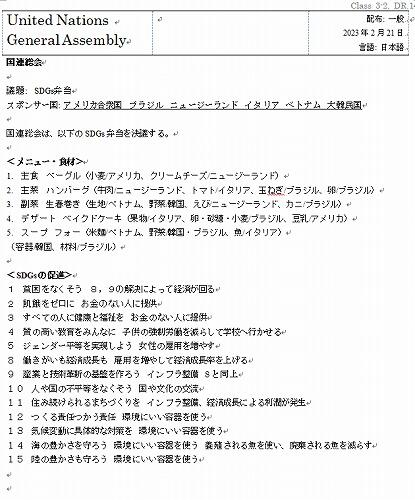

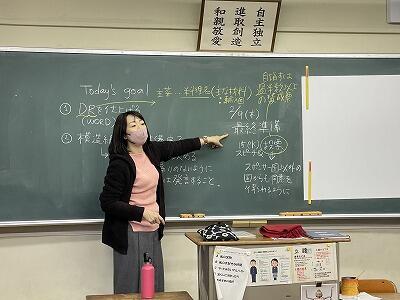

2月21日(火)1・2限目(2時間連続で実施)、中学3年2組のCTP「模擬国連」の最終回の授業を見学しました。全世界の人々を幸せにする「SDGs弁当」の決議案(DR)を3つのチームが提案し、質疑応答を経て、最終的に各国の代表が、各DRに賛成か反対か棄権かを投票しました。

まずは、最初のチームの決議案DR1の説明から始まりました。制限時間は15分です。

このチームは、中国、ロシア、メキシコ、フランス、イギリスの5つの国がスポンサー国です。これらの国の食材を使ったり、SDGsのどの目標を達成するかを各国の大使が分担して説明しました。以下が決議案DR1です。

各国大使の説明終了後、スポンサー国以外の国の大使から質問がありました。

例えば、そのSDGs弁当は、どういう理由でどこで作るのか、といったオペレーションに関する質問も出てきました。

かなり鋭い質問に対して、ひるむことなく答えていました。

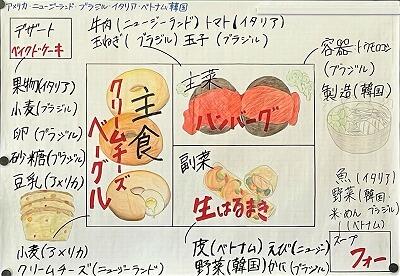

続いて、2つめのチームの決議案DR2の説明です。

このチームのスポンサー国は、アメリカ、ブラジル、ニュージーランド、イタリア、ベトナム、大韓民国の6か国です。

大使の説明が終わると、一斉に手が上がりました。

このチームも、質問にきちんと答えていました。

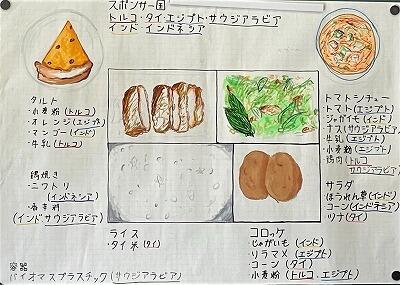

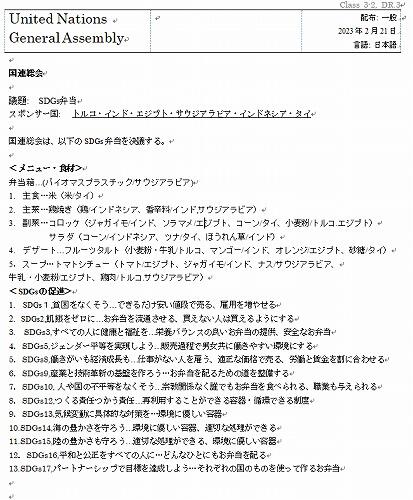

最後のチームの決議案DR3の説明が始まりました。

このチームは、トルコ、インド、エジプト、サウジアラビア、インドネシア、タイの6か国です。

続いて質問です。

各質問に対して、自信を持って答えていました。なるほど、と感心する受け答えが見事でした。

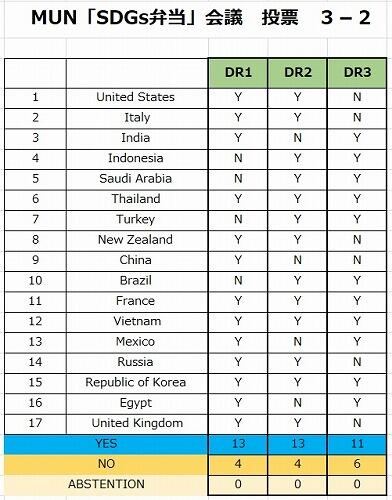

最後に、各決議案DR1~3に対して、各国の大使は、自国の国益に反しないかをよく考え、賛成・反対・棄権のいずれかの投票をします。2人の大使同士で、熟慮しました。

それぞれのDRごとに、順番に、投票します。全体の過半数の賛成(9票)が得られると採択されます。結果は以下のようになりました。

各DRとも、過半数を超えていたので、3案共に採択されました。

ここまで、授業を見てきましたが、誰一人取り残すことなく、全員が模擬国連に参加し、各国の大使の役割を果たしていることを感じました。また、決議案の説明や質疑応答、投票、すべてに全力で取り組んでいることが伝わってきました。質の高い議論が出来ていました。本当に素晴らしい取組で、この活動を通して、大きな学びがあったと思います。大成功でした。

【中高】中学3年生お別れ試合(野球部)

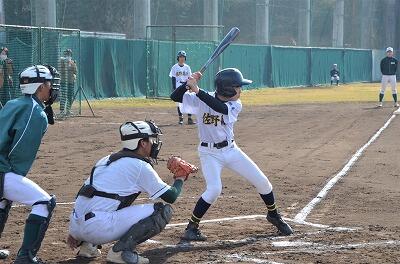

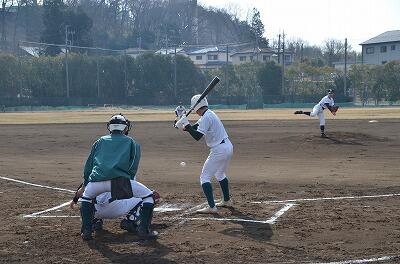

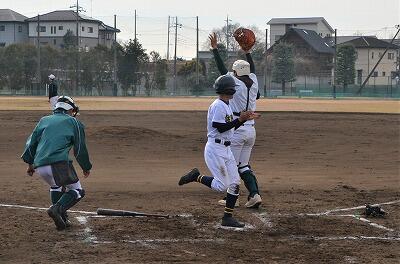

2月19日(日)、佐野高校第二グラウンドで「令和4年度 中学3年生お別れ試合」を行いました。

佐附中連合(中1:6名、中3:3名)と大嶋JAPAN(佐附中野球部卒の高校生5名、R3中学野球部卒業生2名、保護者等)が対戦しました。

オープニングセレモニー(中3キャプテン 相澤君の言葉)

お別れ試合には、昨年度まで中学野球部の顧問をされていた神戸先生(現 愛宕台中の教頭先生)も参加してくださり、始球式を行いました。

お見事でした!

両チームの主将の握手でお別れ試合が始まりました。

中高の目印としては、ソックスの色が紺が中学生、緑が高校生です。

大嶋JAPANのピッチャーは中学生の保護者です。

保護者の皆さんも大活躍です。

高校生は、利き腕と反対側の打席に立つなどのハンディーがあり、中学生たちが伸び伸びとプレーできるよう、様々な気遣いをしてくれていました。

コロナ禍のため、ここ数年間、お別れ試合はできませんでしたが、今年度は、こんなに盛大に実施することが出来ました。このような試合をやってもらえる中学生は滅多にないと思います。良かったですね。

今日の日が、幸せな一日となったことを嬉しく思います。

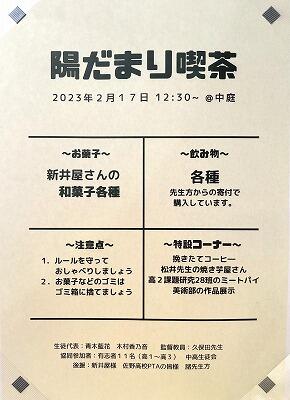

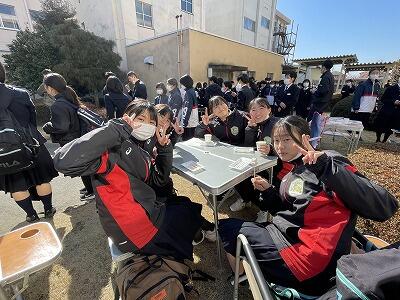

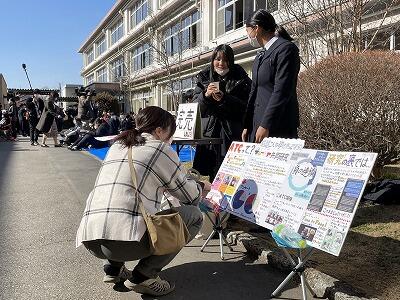

【中高】「陽だまり喫茶」大盛況!

2月17日(金)12:30~14:30、学年末試験終了後、中庭で「第2回 陽だまり喫茶」が開店しました。

NHK宇都宮放送局、とちぎテレビ、佐野ケーブルテレビが取材に来てくれました。各社の放送日時は以下の通りです。

NHK宇都宮 → 本日18:30「とちぎ630」

https://www3.nhk.or.jp/lnews/utsunomiya/20230217/1090014409.html

とちぎテレビ→ 本日21:00「ナイトニュース9」

佐野ケーブル→ 20日(月)の「さのニュース」

16時、20時、22時

*11:30 味噌まんじゅうで有名な「新井屋」様から大量のお菓子が届けられました。ありがとうございました。

*12:30、「陽だまり喫茶」開店しました。今日は、風もなく暖かい穏やかな晴天でした。まさに、陽だまりの中で開店しました。

焼きマシュマロが大人気でした。

焼き芋もあっという間になくなりました。

高校3年1組の島田翠さんのトランペット演奏が「陽だまり喫茶」の雰囲気にぴったりでした。アンコールにも応えてくれ1時間くらい素晴らしい音色に会場が包まれました。

NHK、とちテレ、佐野ケーブルテレビが、それぞれ取材していました。

焼きマシュマロが大人気で、追加の買い出しもありました。

皆さん、思い思いに、この場を楽しんでいます。

最後は、有志生徒スタッフへの取材がありました。

この場面はNHK「とちぎ630」でも使われていました。

*生徒の皆さんは、学年末試験も終わり、とても素晴らしい日だったのではないかと思います。

企画・運営をしてくれた有志生徒の皆さん、お疲れさまでした。

また、前回に引き続き、たくさんのお菓子を提供してくださった「新井屋」様、そして、椅子やお菓子などを提供してくださったPTAの皆様、ありがとうございました。

今回のような「居場所カフェ」が来年度も開催されることを期待しています。

【中高】「陽だまり喫茶」開店します

来たる2月17日(金)学年末試験終了後の12:30から、中庭にて、今年度2回目となる「陽だまり喫茶」が、高校生の有志生徒によって開店します。今回は、中学生も参加できます。また、味噌まんじゅうで有名な「新井屋」様を始め、PTAからも、お菓子等を提供していただけることになりました。ありがとうございます。生徒の皆さんは、気軽に参加してください。なお、当日は、NHKの取材があり、夕方のNHK「とちぎ630」で紹介していただける予定です。(追加情報)当日は「とちぎテレビ」と「佐野ケーブルテレビ」の取材が加わりました。3社揃い踏みは滅多にありません。楽しみです。

【高2】全国高文連将棋新人大会 in 山梨

2月13日(月)昼休み、高校2年2組の渡辺将有さんが大会報告に来てくれました。2月10日から11日まで、山梨県甲府市で「第31回全国高等学校文化連盟将棋新人大会」が開催され、渡辺さんは栃木県代表として出場しました。

大会は雪が降り積もる中、全国から96名の選手が集まりました。

初日は、まず予選が行われました。AからLの各ブロック(8名ずつ)に分かれ、その中で2勝すると決勝トーナメントに進むことが出来ます。

[予選]

予選で2勝し、見事通過しました。

1戦目● 岡山県岡山芳泉高校

2戦目〇 島根県出雲高校

3戦目〇 龍谷大学附属平安高校

[決勝トーナメント]

1回戦、2回戦は順当に勝ち進みましたが、3回戦で敗退し、ベスト16となりました。

1回戦〇 青森県立青森高校

2回戦〇 愛媛県立松山東高校

3回戦● 関東学院高校 →「ベスト16」

渡辺さんは、小学校に入る前(5歳)から将棋を始めました。高3の竹熊さんと同じ将棋教室(宇都宮将棋センター)で力をつけてきました。

これまで、小3、高1の時にも、全国大会に出場しましたが、いずれもベスト16止まりだったので、今回はその壁を越えることを目標にしてきました。

残念ながら、またもやベスト16の壁に阻まれ、悔しい思いをしました。とは言え、全国でベスト16ですから、素晴らしい成果だと思います。十分頑張ってきたことは間違いありません。よく頑張りました!

今年は、夏休みの「総文祭」(鹿児島県)、「竜王戦」(福岡県)での活躍(ベスト8以上)を目標にしているそうです。そのために、県大会から全力で戦うことを誓ってくれました。そういう気持ちが、強くなっていく秘訣ではないかと思いました。今後も、応援しています。高校生最後の夏に向けて、頑張ってください。

【中2】ソーラン節(体育・ダンス)の授業見学

2月13日(月)1限目、中学2年2組の「体育」のダンスの授業(立澤先生)を見学しました。クラス全員で「ソーラン節」に取り組んでおり、今日はその発表会が行われました。

気合に入った「ソーラン節」を披露してくれました。約3分40秒のダンスでした。

全員、振り付けが頭に入ってました。一糸乱れぬダンスに圧倒されました。素晴らしかったです。

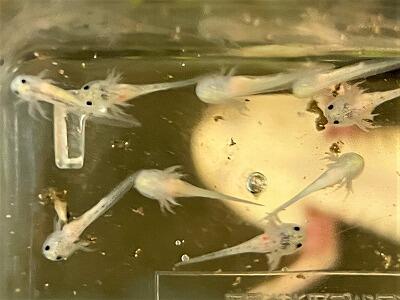

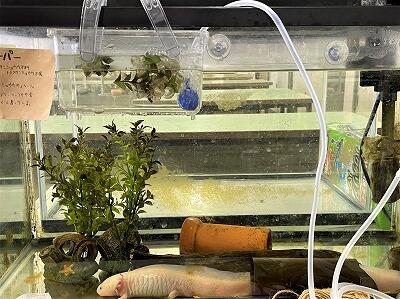

身近な風景 ~アホロートルの孵化

2月13日(月)、生物室で飼育しているアホロートルの幼生が孵化していました。

親に食べられそうに見えますが、大丈夫です。

ちゃんと、保護されています!

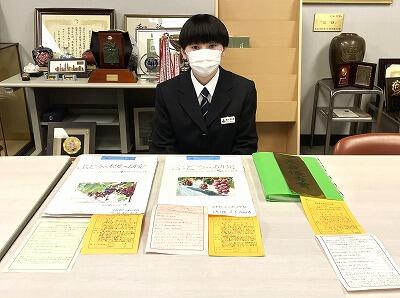

【中学】栃木県理科研究展覧会「最優秀賞」

2月3日(金)、栃木県総合教育センターで開催された「第76回栃木県理科研究展覧会」で、本校から佐野市の代表として出展した中学1年3組の青木南似香さんと3年1組の松葉紳一郎さんが、見事、最優秀賞となりました。おめでとうございます。

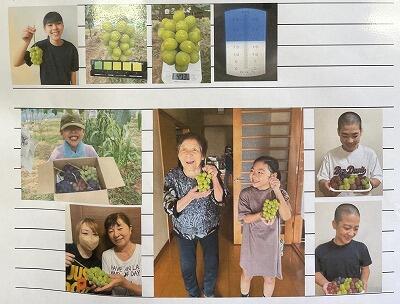

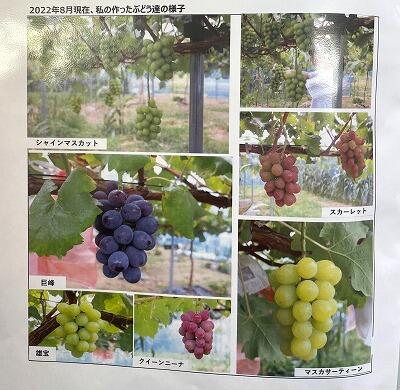

1年生の青木さんは「ぶどうの研究」で、3年生の松葉さんは「微生物の研究」です。二人の研究に共通するのは、今回がそれぞれ6年目の継続研究であることです。

青木さんは、小学校2年生の時から、ぶどうに関する研究を始めました。

小5、小6の研究も県の理科研究展覧会に出展しています。

おいしいぶどうを作り、家族に喜んでもらいたい、という気持ちから研究がスタートしたそうです。最初は庭先にぶどうを植えて、収穫できるようにすることから始まり、甘く形の良い巨峰を収穫することができました。

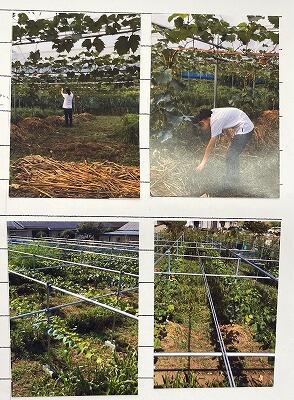

さらに、いろいろな品種を育ててみたいという夢が広がり、2年前から自分の理想の農園を作る「農園プロジェクト」を始動させました。家族の協力を得て、230坪の畑を借りてもらい、ブドウ園を作ってしまいました。青木さんのすごいところは、「農園プロジェクト」を家族で実行するにあたり、役割分担をしています。

青木さんは「責任者、計画立案、ぶどうの世話係」、お父さんは「重いものや機械の取扱い、危険な作業係」、お母さんは「農園までの送り迎えと草むしり係」、妹は「手伝い係」

何もない畑から、家族で作り上げた「ぶどう農園」。業者には一切頼まず、材料を購入し、青木さんの夢を実現させるため、家族総出で完成させました。凄いです。

↓ 今年度、収穫できた「ぶどう」

今年度は、「甘く形の良い理想とするシャインマスカット」を作るための研究を行いました。

具体的には、植物成長調整剤の濃度による比較調査、ブドウの袋掛けをする際の素材の違いが果実品質に及ぼす影響、接ぎ木苗と挿し木苗の違いによる比較研究などで、年々、本格的、専門的になってきています。

研究からは、ぶどうへの愛が感じられました。

展覧会の審査員からも大絶賛で、「今後も期待しています」という評価をいただきました。

一方、中3の松葉さんの研究も本格的です。

小学校4年生の時に、庭に置いてあったバケツの水を顕微鏡で観察していて、「ヒルガタワムシ」を発見したのが研究の原点だそうです。

今年度の研究は、「6年間の研究の総括」を行うとともに、「ボルボックス」の研究に再チャレンジしました。

松葉さんの研究は、膨大なので、簡単に紹介することはできませんが、身近な水場に生息する微生物を定点観察したり、いつどんな場所で特定の微生物が増えているかなど、毎日の積み重ねが結実しました。

現在、松葉さんは、中学生ながら、宇都宮大学のiPUで活動しており、このほど「才能育成プラン」に昇格しました。これから、大学生や大学院生と一緒に、より専門的な研究に取り組む予定です。そこでも「ボルボックス」に関する研究を進めることを考えているそうです。

今年度の理科研究は「6年間の研究の総括」を行うことで、松葉さんの研究人生の次のステージに向けて、走り出す準備をしていることが伝わってきました。

高校でも頑張ってください。応援しています。

身近な風景 ~アホロートルの胚発生④

2月10日(金)、アホロートルの胚が動き出しました。

身近な風景 ~雪景色

2月10日(金)朝から降り始めた雪が数センチ積もりました。生徒たちは、雪合戦や雪だるま作りに興じていました。

身近な風景 ~アホロートルの胚発生③

2月6日(月)、昼休み、アホロートルの胚は中2の板橋さんの手で保護されていました。

順調に発生が進んでいますね。

板橋さんが毎日面倒をみてくれているので、成体も気持ちよく暮らしています。

【中2】「Sプロ」佐野ケーブルTV放送日時(お知らせ)

2月3日(金)に佐野小学校で実施した中2有志生徒による「トリプルSプロジェクト」の様子が、佐野ケーブルTVの「地上111さのチャンネル」の【さのニュース】の中で紹介されます。

ちなみに、放送日時は以下の通りです。

6日(月)→16時、18時、20時、22時

7日(火)→ 7時、 9時、12時

11日(土)→16時、22時(月~金の統合版)

12日(日)→ 8時、16時、20時(月~金の統合版)

以上、お知らせでした。

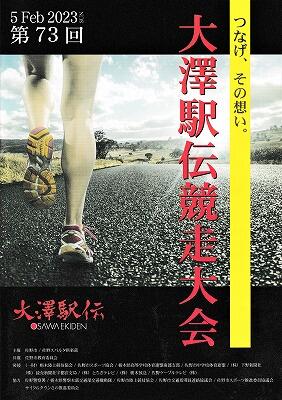

【中学】大澤駅伝「中学女子・中学男子」入賞!

2月5日(日)、「清酒開華スタジアム」(佐野市運動公園陸上競技場)を会場として、第73回大澤駅伝競走大会が4年ぶりに開催されました。本校は、中学女子の部、中学男子の部に参加し、中学女子(8位)、中学男子(7位)に入賞しました。男女とも、素晴らしい走りで見事にタスキをつなぎました。おめでとうございます。

大澤駅伝は、郷土の偉大なランナーである「大澤龍雄」への追悼の意を込めて開催されています。大澤龍雄氏は1918(大正7)年に現・佐野市牧町で生まれ、1931(昭和8)年に県立佐野中学校(現・佐野高校)に入学し、長距離走者として全国でも実力を発揮しました。

1936(昭和11)年、日本大学に進学してからは、その天性に磨きをかけ、東京-箱根間駅伝競走をはじめ、大活躍しました。大学2年時には日米対抗陸上競技大会に日本代表として出場しました。

1940(昭和15)年の明治神宮大会3000m障害走で「9分25秒2の日本新記録」を樹立しましたが、太平洋戦争により、1944(昭和19)年9月、南洋パラオ諸島のアンガウル島にて27歳という若さで戦死を遂げました。

郷土の生んだ偉大なランナーへの追悼の意を込めて、「大澤駅伝競走大会」が開催されています。

(以上、大会のパンフレットの記事をもとに紹介しました)

大澤駅伝には、このような歴史があり、本校にとっても特別な意味のある大会です。今回、中学で男女とも入賞できたことを嬉しく思います。

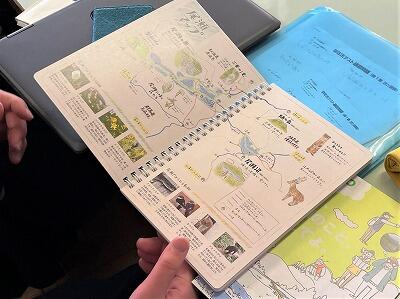

大会のパンフレット

<中学女子>8位入賞!

1区:大塚心晴さん

2区:恩田彩衣さん

3区:小林琥珀さん → 区間3位!

4区:関口紫月さん

5区:川島えれなさん

*選手のコメント

「入賞できて本当に良かったです。県外からの強豪校と一緒に走ることが出来て、いい経験になりました。来年度の駅伝も頑張ります。」

<中学男子>7位入賞

1区:橋本京弥さん

2区:高野蒼空さん → 区間2位!

3区:渡邉佑真さん

4区:石川大和さん

5区:太田睦葵さん

6区:荻原惇綺さん → 区間3位!

*選手のコメント

「もっと頑張れたという気持ちはありますが、全員でタスキをつなぐことが出来て良かったです。」

*男女とも、よく頑張りました!大きな自信になったと思います。

また、高校の陸上競技部員は、大会の運営を担当し、一般男子の部で3名がクラブチームで参加しました。

今日一日、皆さん、お疲れさまでした!

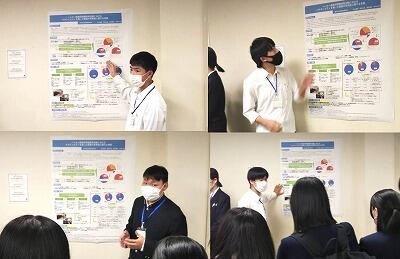

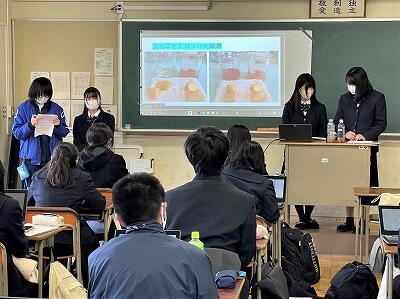

【高1・2】課題研究発表会

2月2日(木)13:00~15:55(5・6・7限目+清掃の時間)、高校1・2年生の「総合的な探究の時間」での「課題研究発表会」を行いました。高1、高2それぞれ、各グループの発表とそれに対する評価を行いました。

高1の発表です。このグループはオールイングリッシュで行いました。

高1は、発表10分、質疑2分、講評1分30秒、評価記入・入替1分、計約15分が1サイクルとなり、全部で30班発表しました。

生徒は、各自のタブレットからも、すでにTeamsに提出している発表画面を見ることが出来ます。

生徒からの質問や先生方からの講評は、研究の質を高めるためにも重要です。

高2は、発表時間7分、質疑2分30秒、講評1分30秒、評価記入1分、計12分が1サイクルです。全部で49班の発表がありました。高2は、高1からの継続研究や個人研究も多く、自分が目指す進路と関連のあるテーマも増えています。

高1、高2ともに、素晴らしい発表の連続でした。とても良かったと思います。

最後に、各会場で担当の先生から、全体の講評がありました。

なお、本日の発表会の評価をもとに、3月2日(木)に行われる「全体発表会」(中3、高1,高2の代表班が発表)が行われます。

(告知)

生徒の課題研究を直接、佐野市長さんにプレゼンする発表会の開催が決定しました。高校2年生の青木藍花さんが、佐野市長との新春対談(佐野ケーブルテレビで放映)で市長さんに要望したことが実現しました。

日時は、3月22日(水)の午後1時間です。佐野市役所で発表します。

佐野市をもっとよくしたい、佐野市長に若者の声を伝えたい、といった前向きな気持ちのある課題研究の成果を発表してもらいます。皆さんの熱い思いを伝えてください。

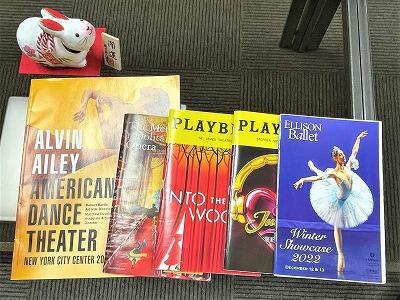

【高2】ニューヨーク・バレエ留学(報告)

2月2日(木)放課後、高校2年2組の小林優花さんが、ニューヨークでのバレエ留学(12月5日~28日)の報告に来てくれました。小林さんは「日本国際バレエフェスティバル」 の奨学金を得て、Mid Manhattan Performing Arts(ミッドマンハッタンパフォーミングアーツ)で、クラシックバレエだけでなく、ジャズ、タップ、モダンなど、様々なジャンルのダンスを学びました。

ミッド マンハッタン パフォーミング アーツの修了証を見せてくれました。

夜のミッドマンハッタンパフォーミングアーツ。手前でポーズを決めているのが小林さんです。

この時期、日本各地から6名の女子がバレエ留学に来ており、バレエ学校のシェアハウスで共同生活をしていました。

バレエの衣装を着けています。

小林さんは、とても優秀な留学生だったようです。すべて英語でコミュニケーションできたことは大きな自信にもなりました。(中学校で習った英語で十分通じたそうです。)

ニューヨークでは、様々なシアターでダンスなどを見ることが出来ました。

留学中に行ったシアターのパンフレット

今回のバレエ留学に参加し、踊ることが大好きなことを再確認できたことが最大の収穫だったそうです。また、自分のチャレンジを支えてくれた家族や友人への感謝を改めて感じたことを話してくれました。

クリスマスのミッドマンハッタンは、小林さんのバレエ人生にとって「かけがえのない出会い」だったと思います。将来の夢に向かって、また一歩近づきましたね。

報告ありがとうございました。

【高2】トビタテ留学Japan(報告)

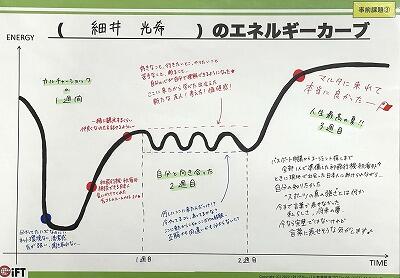

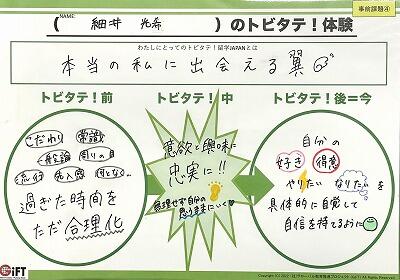

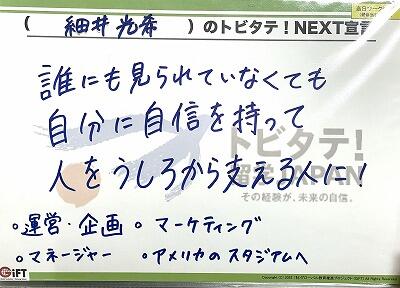

1月23日、放課後、高校2年1組の細井光希さんが、夏休み中に参加した「トビタテ留学Japan」の報告に来てくれました。細井さんは、8月6日から27日までの3週間、地中海にある「マルタ共和国」に、アカデミックテイクオフという枠で短期留学を行いました。「スポーツの真の強さを探しに」をテーマに活動した3週間について話してくれました。

細井さんは、マルタ共和国の首都ヴァレッタの語学学校での寄宿舎生活を拠点に、日本で計画していた様々な活動にチャレンジしました。

最初の1週間は、言葉が通じなかったり、コミュニケーションが十分に取れなかったり、落ち込む日々が続いていたそうです。下のグラフは、3週間のエネルギーカーブで、1週目はどん底にいたことを示しています。

そして、2週目からは、自分がやりたいことは何なのか、自分に向き合うことで、今、何をすべきなのかを模索しました。グラフでは、波線のように表されています。

最後の3週目で、この留学の目的でもあった「スポーツの真の強さとは何か」に向き合うことができました。人生最高の夏にすることができたそうです。

このトビタテを経験したことで、自分の「好き」「得意」「なりたい」を具体的に自覚し、自信が持てるようになった、と話してくれました。

細井さんにとって、「トビタテ留学Japan」は、今までの自分に向き合うことで、自信を持ち、これから何をすべきかを考える大きなきっかけになったことが伝わってきました。

細井さんは、佐野高校・同附属中で学びたいという夢をかなえるため、自宅のある県北から一人で下宿しています。

「トビタテ留学Japanは、希望すれば叶うので、特に中学生のうちから、参加することを考えてみてください」という言葉には説得力がありました。

ちなみに、中3の3学期くらいから準備する必要があるそうです。細井さんは、中3から応募し、高1の夏休みに行く予定でしたが、コロナの影響で1年遅れで高2の夏休みに留学しました。高1の終わりころに応募し高2の夏休みに留学することも可能です。

明日(2日)の「課題研究発表会」で、細井さんは「スポーツの真の強さを探る」というテーマで発表するそうです。

楽しみにしています。

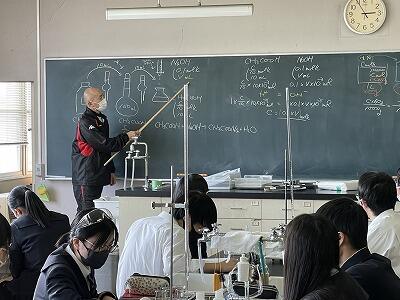

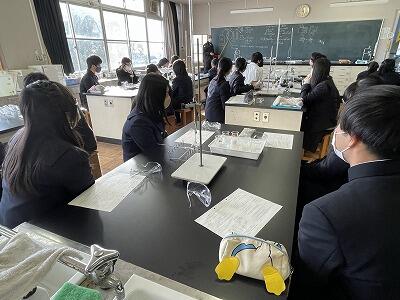

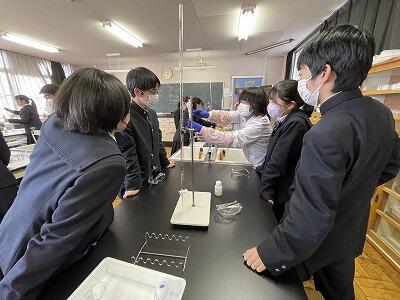

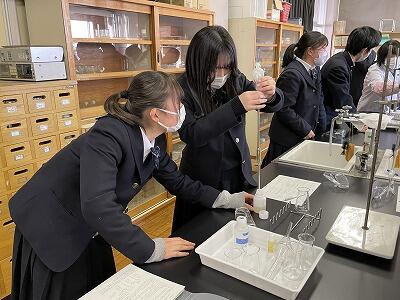

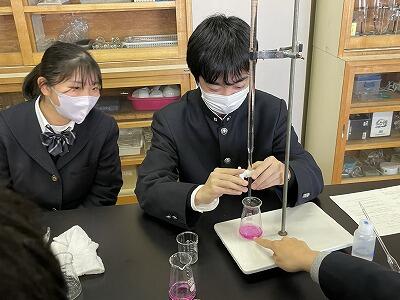

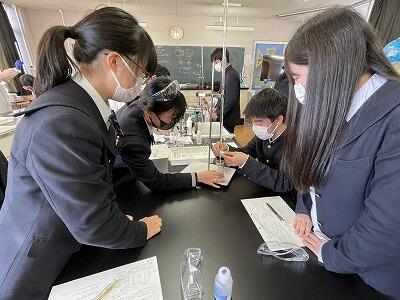

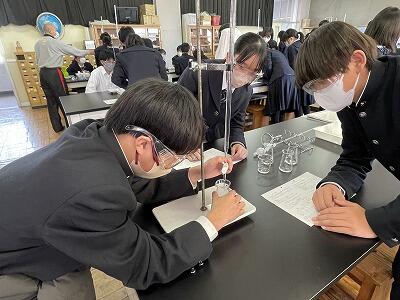

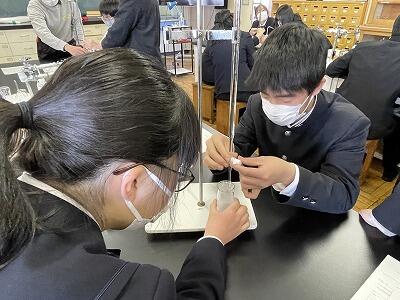

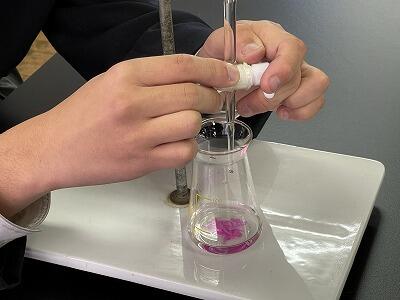

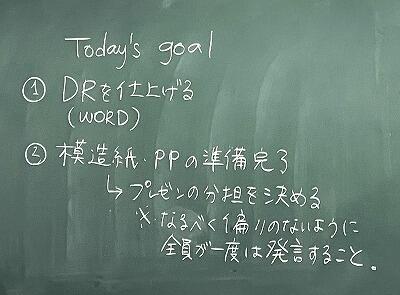

【高2】化学基礎 ~中和滴定

2月1日(水)7限目、高校2年1組(文系)の「化学基礎」の授業(亀山先生)を見学しました。化学実験の定番である「中和滴定」を行いました。前時に、実験の目的や原理、方法などについて、ユーチューブ動画等で確認しており、本時は実験を行い結果を求めるところまで実施します。クラス全体の意欲的な雰囲気が印象的でした。

まずは、実験の流れを確認しました。(授業開始時には、すでに板書されていました)

本時の印象的なキーワードは、ホールピペットやビュレットの「とも洗い」、一方、コニカルビーカーやメスフラスコは「こだわらない」ことでした。皆、しっかり頭に入っていました。

生徒たちは集中して、実験のポイントを理解していました。

実験が始まると、後は生徒たちでどんどん進めていきます。まずは「とも洗い」から始めています。

上手くいかないときは、亀山先生や田所先生がサポートしてくれます。

全ての班で、45分の時間内に、中和滴定の実験を4回繰り返し、データを取れていました。

そのデータを基に、生徒たちはプリントの「考察」を整理します。次の時間に、その確認が行われるようです。

生徒たちは、実験を楽しむとともに、自分で実験をやることで、「中和滴定」について理解を深めていました。

身近な風景 ~アホロートルの胚発生②

2月1日(水)昼休み、アホロートルの胚はさらに発生していました。

板橋風花さんは、胚が成体に食べられないような特殊な容器をもってきてくれました。

水槽の外にかかっているプラスチックの容器が胚の飼育用です。

今回、産卵したアホロートルのメスです。かわいいですね。

【中学】美化委員会からのお知らせ

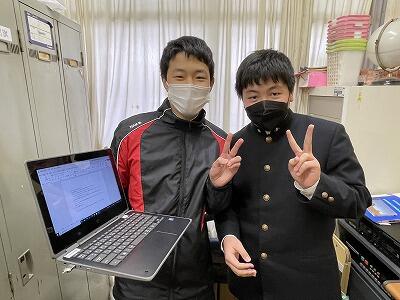

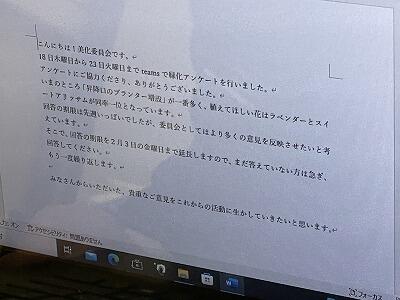

2月1日(水)昼休み、お昼の校内放送で、中学美化委員会の楳沢虎治郎さん(委員長)と中村應我さんが、緑化アンケートの中間報告と協力の依頼を行いました。昇降口のプランター増設に向けて、生徒の意見を取り入れながら進めています。素晴らしい取り組みだと思います。中学生の皆さん、アンケートへの協力、お願いします。

発表原稿はパソコンで作っています。

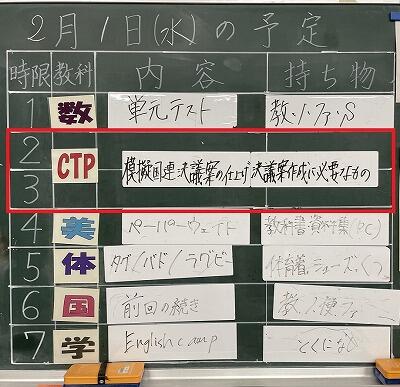

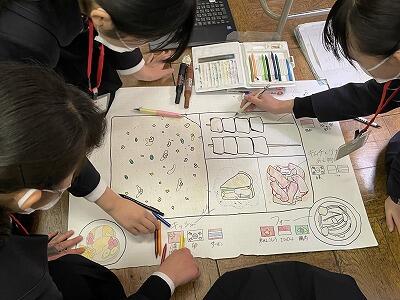

【中3】模擬国連 ~DR(決議案)の作成

2月1日(水)2・3限目、中学3年1組のCTPの授業では「模擬国連」が大詰めを迎えていました。3つのグループによって、世界の国と地域の人々を幸せにする「国連弁当」のDR(決議案)を作成していました。

今日は、2時間連続で、一気にDR(決議案)を作成します。

今日のゴールは、グループごとにDR(Draft Resolution 決議案)を仕上げ、それを説明するパワーポイントや模造紙を使ったプレゼンの準備を行います。

それぞれのグループは、DRの作成、パワーポイント、模造紙など、分担して作業を進めています。

こちらは、模造紙を使って国連弁当のイメージ図を作成しています。

こちらは、パソコンを使って、DRを作成したり、パワーポイントの説明資料を作成しています。どうしたら、自分たちの案の良さをアピールできるか、みんなで知恵を絞っています。

3限目には、分担して進めていた作業が仕上がってきました。

それぞれのグループの国連弁当のイメージが出来上がってきました。

さて、来週以降は、プレゼンの練習を経て、本番になります。

3つのグループのDR(決議案)のプレゼンを受け、賛同するDRに票を投じます。

さて、どんなプレゼンになるのか、そして、はたして決議は?

楽しみにしています。

【中3】SMALL START オンライン発表会

1月31日(火)6・7限目、中学3年生が「総合的な学習の時間」を活用して取り組んでいた「SMALL START(スモール スタート)」のオンライン発表会を開催しました。発表の様子はZoomを使って、保護者に配信されました。

SMALL STARTは、身近な「あるある」から、「こんな商品があったらいいな」とスタートした「新商品開発」です。各班とも、これまでにブラッシュアップしたアイディアを工夫して発表していました。

昨年度の「コーポレート アクセス」は、企業から与えられたミッションに応える形で研究を進めていたのに対し、今年度の「スモール スタート」は、生徒自身が課題を発見するところから始まり、多種多様、奇想天外な「新商品」の開発へと発展しています。研究の自由度と商品としての完成度の高さに、生徒の成長の跡が感じられました。

各班の発表に対して、「教育と探求社」の方が、アドバイスしてくださいました。想像もしていなかった奇抜なアイディア満載で、高い評価をいただきました。

粂谷先生が、複雑な配線を一手に引き受け、オンライン発表会を完了することが出来ました。

【高1】女子テニス部・南部支部大会「団体4位」

1月31日(火)放課後、女子テニス部の南部支部大会「団体4位」及び「ダブルス優勝」を祝し、9名の部員に「表彰カード」を授与しました。次なる目標は、来年度4月に行われる公式戦で、関東大会出場を決めることだそうです。頑張ってください。応援しています。

女子テニス部員(高1)は、全員が附属中のテニス部から続けています。

角田優妃さん、角田優衣さん、舩江真琉乃さん、山本和枝さん、冨澤亜美さん、牛久未来さん、石川葵彩さん、今野紗愛さん、長竹優果さん、の9名です。

身近な風景 ~アホロートルの胚発生

1月31日(火)ちょうど1週間前(24日)に産卵したアホロートルの胚発生が進んでいました。これで、受精卵だったことがはっきりしました。

少しずつ胚の形がはっきりとしてきました。

ここに見られる以外の胚は、成体に食べられないように、中学2年3組の板橋風花さんが家に持ち帰り、別の水槽で飼育しています。

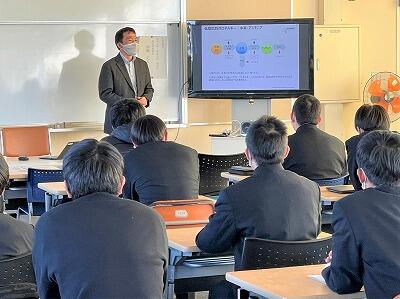

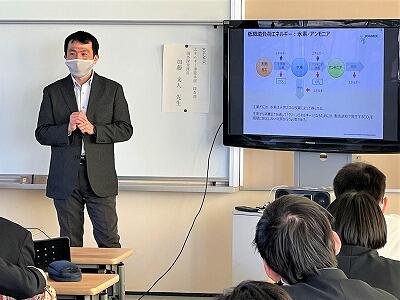

【高校】「第2回SG教養講座」開講!

1月28日(土)9時~11時45分、「令和4年度 第2回SG教養講座」を開講しました。本講座は、本校の「Sanoグローカル構想」の一環として、高校1・2年生(全員)と高校3年生・中学生(希望者)を対象としています。生徒は、興味関心のある分野の専門家のお話を聞き、現在の社会課題やその解決に向けた研究や活動に触れることで、視野を広げ、探究活動をより深めることを目的としています。

今回は、以下の5講座を開講しました。

A (演題)「尾瀬国立公園での環境教育活動と今後の展開」

(講師)東京パワーテクノロジー(株)

広報担当(尾瀬自然解説ガイド)

斉藤 敦先生

B (演題)「エネルギー資源の海外探査」(仮題)

(講師)JOGMEC(独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構)

エネルギー事業本部 探査部 海外探査課長

加藤文人先生

C (演題)「子育てのSOSをキャッチする、地球のポケットになる!

~子どもの周りの社会課題を一緒に考えよう~」

(講師)NPO法人 そらいろコアラ

増田 卓哉(小児科医)先生

立石 香織(社会福祉士)先生

櫃間 晃子(管理栄養士)先生

D (演題)「自分の人生を振り返り、今、高校生に伝えたい事」

(講師)リセ・ケネディ日本人学校(ニューヨーク)

元校長 石塚 義昭先生

E (演題)「実演 アリエナイ理科ノ出張講義 ー科学・工学の超応用で現実世界(リアルワールド)をハックせよ!ー」

(講師)「アリエナイ工作辞典」著者

ヤス(安永昌平)先生

<課題研究交流会>

講演終了後、各先生の専門分野に関連する課題研究に取り組んでいる生徒たちが集まり、先生との交流会を行いました。

*各先生方は、生徒たちの質問に答えてくださったり、課題研究にアドバイスをしてくださったりしていました。生徒たちは、それぞれの研究を深めたり、新たなアイディアが生まれていたようです。とても有意義な時間だったと思います。

【中2】アホロートルの産卵

1月24日(火)生物室で飼っているアホロートル(愛称「ウーパールーパー」)が産卵しました。中学2年3組の板橋風花さんが家で繁殖させた幼体2匹(全長5センチ位)が、1年間で成体(全長15センチ位)に成長し、ついに産卵が見られました。

白い粒々が卵です。ばらばらに産み付けています。

アホロートルは、板橋さんが毎朝、エサをやって育てています。今朝の段階では産卵していませんでしたが、昼休みに見に行ったら産卵していたそうです。「校長先生、アホロートルが産卵してます!」と化学準備室(お昼はいつも、理科の先生たちとここで食べています)まで報告に来てくれました。ありがとうございました!

今まさに産卵をしている最中のようでした。このメスはアルビノで、卵も真っ白です。卵が発生すれば、受精卵であることがわかります。

産卵はこの時期に行われるそうです。外鰓が普段より赤みを増していて、真っ赤になっています。

卵を成体と一緒にしておくと、エサと間違って食べてしまうので、卵を別の水槽に移すことにしました。

もう一匹のオスです。外鰓はメスほど赤くないですね。また、目に黒い色素があるので、アルビノではありません。

ちなみに、上の写真は1年半前(2021年7月)です。1枚目の写真と比べてみてください。茶色の土管の大きさと比べると一目瞭然です。これだけ大きく成長しました。

はたして、卵は発生するでしょうか? とても楽しみです。

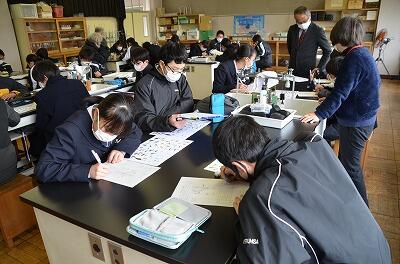

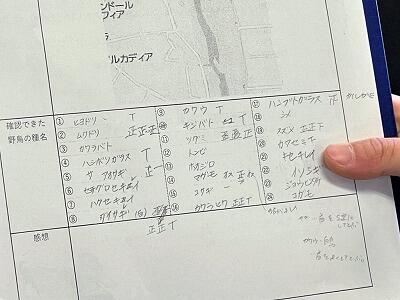

【中2】数理探究「野鳥観察会」

1月23日(月)3・4時限目、中学2年3組の数理探究「野鳥観察会」の授業を見学しました。日本野鳥の会栃木県支部足利分会の5名の会員が講師として来てくださいました。今日は気温が低く曇り空でしたが、鳥たちにとっては活動しやすいお天気だったらしく、たくさんの野鳥を観察することが出来ました。

野鳥観察は、佐高から秋山川まで歩いていき、菊沢川が合流する地点に集まっている野鳥を観察します。

マガモ、カルガモ、コガモ、ダイサギ、アオサギ、コサギなどがたくさんいました。

カルガモが目の前を飛んでいきました。

ダイサギも気持ちよさそうに飛んでいます。

マガモのオスは頭の緑色が鮮やかです。

アオサギも飛んでいます。

こちらはダイサギです。

スズメです。

班によっては、30種近くの野鳥が観察できました。カワセミも出現しました。こんなに近くで、これだけ多くの野鳥をできる場所は珍しいと野鳥の会の方もおっしゃっていました。特に、水鳥との距離が近いのは魅力的です。

理科室に戻ってきました。今日観察できた野鳥を確認しています。

講師の先生方にお礼の挨拶をしました。

生徒たちは、身近なところにこんなにたくさんの野鳥が暮らしていることにびっくりするとともに、野鳥観察の楽しみを感じていました。とても充実した時間でした。

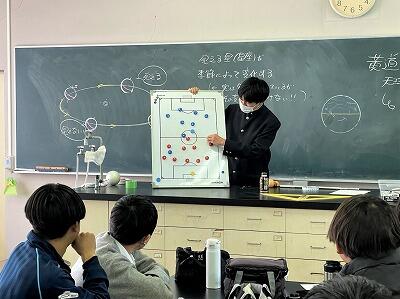

【高校】サッカー部「県新人大会」2回戦

1月21日(土)14時から、赤見の運動公園にある「第1多目的球技場」(コンチネンタルホームフィールド)で、サッカー部の県新人大会(2回戦)が行われました。対戦相手は、「足利大学附属高校」で、県ベスト8レベルの強豪チームでした。本校チームは最後まで粘り強く戦い、試合終了直前に1点をもぎ取るなど、集中力では全く引けを取りませんでしたが、結果としては1-4で惜敗しました。来年度の戦いにつながる好ゲームでした。

前日の金曜日の昼休み、ミーティングが行われていました。

翌日の14時、試合開始です。

<前半>

<後半>

最後まで諦めずに戦い抜きました。

この試合が今年度最後の公式戦でしたが、来年度に向けて手ごたえを感じることが出来ました。

たくさんの保護者が応援に来てくれました。ありがとうございました。

【中2】「トリプルSプロジェクト」実施決定!

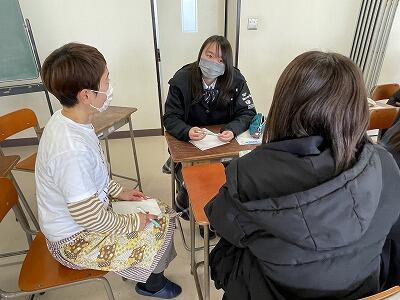

1月19日(木)放課後、中学2年生のプロジェクトリーダーの小泉凛央さんと池田清子さんが佐野小学校を訪問し、6学年主任の中島先生と担任の新美先生のお二人と「トリプルSプロジェクト」(略称Sプロ)の打ち合わせを行いました。Sプロは、2月3日(金)の午前中、佐野小の体育館で、6年生全員(2クラス)を対象に、プロジェクトメンバー有志の代表16名で実施することが決定しました。

(左から)打合せを行っている池田さんと小泉さん

トリプルSプロジェクトは、「S知る、S主体的、Sサステナブル」のトリプルSを達成するために、多くの小学生に世界で起きている諸問題について知ってもらい、どのようなことが自分たちにできるのかを考える学びの場を作り、共に学ぶ機会とすることをねらいとしています。

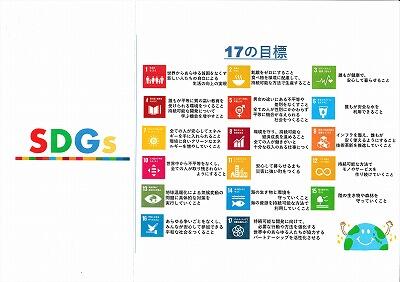

活動内容は、「市内の小学6年生を対象にイベントを通してSDGsについて意識の高揚を図る」ことを目標としています。

具体的には、小学6年生がいくつかのグループに分かれ、そこにプロジェクトメンバー(16名)がチューターとしてサポートします。各グループにはSDGsの17の目標に関する2つのミッションが与えられ、それをクリアするために、すごろく形式でクイズに挑戦します。クイズで得た答えをヒントに、どんなことをすればミッションをクリアし、SDGsの目標を達成できるかを自分たちで考えます。つまり、このゲームを通して、小学生たちは、SDGsについて、より詳しくS知り、自分たちでS主体的に関わろうとし、その結果、Sサステナブルな世界を目指そうとする意識を高めます。これが、トリプルSプロジェクトが目指しているところです。

このプロジェクトの実現のために、二人は4月頃から構想を練り始め、夏休み中に具体化し、2学期をかけて、一緒にやってくれる仲間を集め(約30名が名乗りを上げてくれました)、体育館で何度もシュミレーションをして、完成度を高めてきました。先生方は、アドバイスをしたりすることはありますが、全部自分たちで進めてきました。学年主任の北堀先生と二人の担任の廣瀬先生が、常に二人を陰で支えてくれていたことも大きいと思います。

この日も、佐野小の先生方に説明する資料やリーフレットも自分たちで作ってきました。

(二人で作った「三つ折りリーフレット」の両面です。とてもよく考えられています。)

他にも、様々な資料を使って、わかりやすく説明していました。

*佐野小学校は、プロジェクトリーダーの一人である池田清子さんの出身校であることから、母校に協力していただき、実施することとなりました。池田さんの元担任だった先生ともお会いすることができ、りっぱに成長した姿に感心されていました。打ち合わせを行ったお二人の先生からは、このプロジェクトに先立ち、SDGsについて、小学6年生にも勉強させましょうと、このイベントが子供たちのより深い学びになるよう、協力していただけることになりました。小学校をここまで動かした二人の熱意、そして、その根底にある、附属中で培われた「探究力」や「人間力」に敬意を表します。

また、佐野小学校の校長先生からも積極的なご支援をいただいているほか、現在、佐野市が進めている佐野市立の小中学校、義務教育学校、県立中学校、私立中学校を含めた義務教育の連携という観点から、佐野市教育委員会からも注目されています。

本プロジェクトが大成功を収められるよう、学校としても応援していきます。頑張ってください!

【中3】保健委員会からのお知らせ(昼休み)

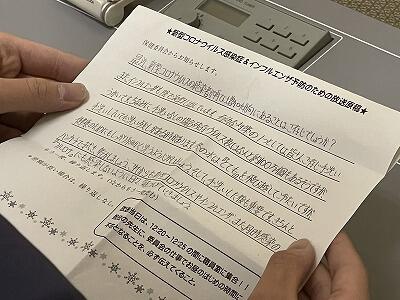

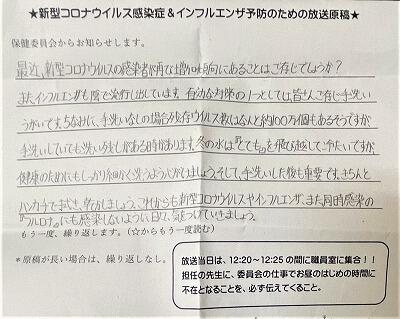

1月18日(水)4時間目が終わり、昼食の時間になると、保健委員からのお知らせが放送で流れてきます。今日は、中学3年3組の相澤勇太さんが当番でした。

その日の当番に当たっている保健委員の生徒は、自分で放送原稿を作成し、放送を通して呼びかけます。

相澤さんは、小学校の時に放送委員をやっていたそうで、内容に加えて、とても聞きやすいアナウンスが印象的でした。非常に丁寧な仕事ぶりに感心しました。素晴らしいです!

特にありません。