文字

背景

行間

校長室便り

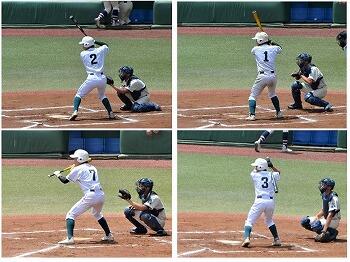

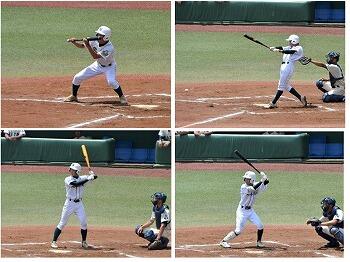

【高校】インターハイ・ボート競技「準々決勝」

8月13日(土)、インターハイ・ボート競技大会「準々決勝」が行われます。本校からは「男子シングルスカル」「女子シングルスカル」「女子ダブルスカル」が出場します。

出艇する「女子シングルスカル」の藤倉麻妃さん

<準々決勝の結果>

女子ダブルスカル

→組で2着 →順決勝進出(8月14日)

おめでとうございます。

【高校】インターハイ・ボート競技「応援動画」

「下野新聞インターハイ特集2022」で、佐野高校ボート部の応援動画がアップされていました。

https://www.shimotsuke.co.jp/feature/movemate/articles/62f0c8ae77656133fb010000

【高校】インターハイ・ボート競技「敗者復活戦」

8月12日(金)、今日は、ボート競技の「敗者復活戦」が行われました。その結果、男子シングルスカルの青木瑛久君と、女子シングルスカルの藤倉麻妃さんの「準々決勝」進出が決定しました。おめでとうございます。

お

「明日も頑張ります!」とのこと。

レース直後の青木君です。

明日は、

男子シングルスカル(青木)、女子シングルスカル(藤倉)、女子ダブルスカル(藤倉・堀越)の「準々決勝」があります。

応援してます。

【高校】インターハイ・ボート競技「予選」

8月11日(山の日)、愛媛県今治市の「玉川湖ボートコース」で行われているインターハイ・ボート競技大会の「予選」が始まりました。みんなで円陣を組み、気合を入れて出艇しました。

増田萌先生が下から撮ったそうです。それだけでも気合が伝わってきます。

女子のチームです。

男子のチームです。

試合に向けて出艇していきます。

男子シングルスカルの青木君です。

女子ダブルスカルの藤倉・堀越組です。

<予選の結果>

女子シングルスカル

→敗者復活戦へ(8月12日)

女子ダブルスカル

→組で1着 →順々決勝進出(8月13日)

男子シングルスカル

→敗者復活戦へ(8月12日)

男子舵手付きクオドルプル

→敗者復活戦へ(8月12日)

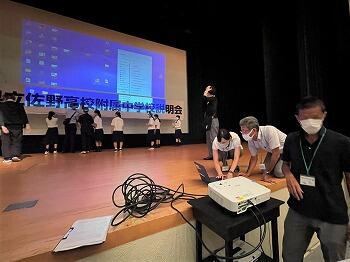

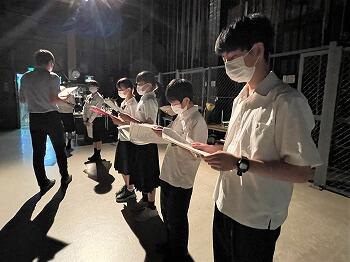

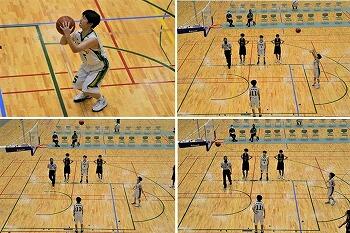

【中学】学校説明会の舞台裏

8月11日(山の日)、佐野市文化会館を会場として、附属中の「学校説明会」を、午前午後の2回、開催しました。学校生活の説明や制服の紹介など、生徒が主役の説明会でした。

生徒たちによる制服の説明

本日は、8:50に集合し、9:00から準備を始めました。中学の生徒会役員8名、高校の生徒会役員2名、合わせて10名の生徒が大活躍しました。

直前の打ち合わせでは、みんな緊張していました。

ロビーの入り口でも、開場までのわずかな時間で大忙しでした。

いよいよ始まります。

高校生活については、高校生が説明しました。

中学生活と高校生活の説明に続いて、制服の紹介です。

Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型などについて、わかりやすく説明してくれました。

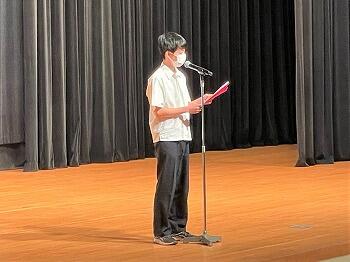

最後に、中学生徒会長の丸山君の挨拶がありました。

丸山君は、自分が受検した時の体験や学校の雰囲気等を紹介するなど、これから受検する小学6年生の立場に立って、附属中の良さを伝えてくれました。会場からも大きな拍手をいただきました。

今日の主役は、間違いなく生徒たちでした。

最後まで後かたずけをし、長い一日が終わりました。

学校説明会のために、休み返上で頑張ってくれた生徒たちに感謝です。

きっと、附属中の良さを分かってくれたと思います。

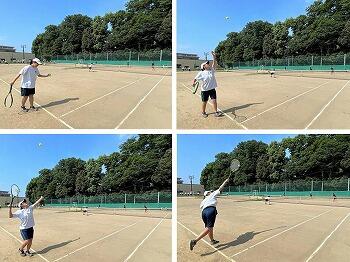

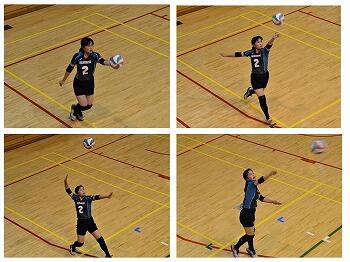

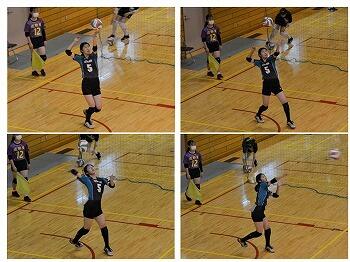

【中高】硬式テニス部の練習風景

8月10日(水)午前中、本校のテニスコートでは、「中学女子テニス部」、「高校男子テニス部」、「高校女子テニス部」が、それぞれ練習をしていました。

中学の女子テニス部は、今日から3年生が引退し、1,2年生での練習が始まりました。

南側の2面を使って練習しています。外部指導者も来てくれています。

高校男子テニス部も、1,2年生で練習をしていました。時に、外部の専門家に指導していただくこともあります。

高校女子テニス部は、一番北側のコートを使って練習をしています。

中学女子テニス部の3年生は、引退後、高校の女子テニス部に早期入部することが出来ます。中高一貫のメリットを生かし、中高6年間、硬式テニスを続けることが出来ます。早期入部した生徒は、高校でも活躍しています。

*中学の部活で硬式テニスをやれる学校は、県内では非常に少ないです。

中学から硬式テニスを始めたい人にはお勧めです。

【高校】インターハイ・ボート競技大会「開会式」

8月10日(水)、グリーンピア玉川大ホールで、ボート競技大会の「開会式」が行われました。

開会式の会場での写真が送られてきました。

いよいよ、明日から予選が始まります。

【高校】ボート部、会場に到着!

8月9日(火)朝7時、インターハイのボート競技の会場である愛媛県今治市の「玉川湖ボートコース」に到着しました。昨夜はバスでの車中泊でしたが、皆さん、よく眠れたそうです。バスから降りた際の1枚です。朝日がまぶしく輝いていますね。

早くも今日から配艇練習が始まりました。

気持ちよさそうな感じですね。競技開始(8月11日)まで、あと一日ありますから、じっくりと調整してください。

応援しています。

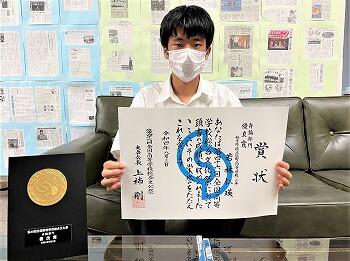

【中学】速報!全国中学生選抜将棋選手権大会「第3位」

8月2日(火)~4日(木)、山形県天童市で行われた「第43回全国中学生選抜将棋選手権大会」で、中学3年2組の石原橙真君が、堂々の3位入賞を果たしました。おめでとうございます。

公式HPで公開されている写真です。https://www.tendojc.com/shogi/

大会の様子です。

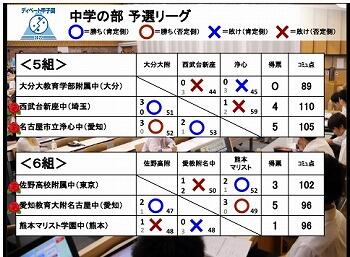

【中学】速報!全国中学ディベート選手権「決勝トーナメント進出」

8月6日(土)~8日(月)、立教大学を会場に、「第27回 全国中学・高校ディベート選手権(ディベート甲子園)」が開催されました。本校は、関東甲信越地区代表として初出場しました。まず、予選リーグを戦い、1勝1敗で、見事決勝トーナメントに進出しました。全国初出場で予選リーグ突破は、大健闘であり、素晴らしい快挙です。おめでとうございます。

大会に参加したメンバー

こちらが今回の出場校(24校)です。全国で唯一の「初出場」の文字が燦然と輝いています。

北海道地区代表 (1校)

・北嶺中学校 (北海道・3大会ぶり13回目)

東北地区代表 (2校)

・福島県立ふたば未来学園中学校 (福島県・2大会連続2回目)

・東北学院中学校 (宮城県・11大会ぶり5回目)

関東甲信越地区代表 (6校)

・創価中校 (東京都・2大会ぶり22回目)

・開智中学校 (埼玉県・3大会連続6回目)

・浅野中学校 (神奈川県・5大会ぶり2回目)

・栃木県立佐野高等学校附属中学校 (栃木県・初出場)

・西武台新座中学校 (埼玉県・2大会連続5回目)

・渋谷教育学園幕張中学校 (千葉県・6大会連続15回目)

東海地区代表 (5校)

・東海中学校 (愛知県・16大会連続17回目)

・愛知教育大学附属名古屋中学校 (愛知県・2大会連続8回目)

・名古屋中学校 (愛知県・2大会連続2回目)

・聖マリア女学院中学校 (岐阜県・3大会ぶり4回目)

・名古屋市立浄心中学校 (愛知県・2大会ぶり11回目)

近畿・北陸地区代表 (2校)

・灘中学校 (兵庫県・5大会連続8回目)

・関西創価中学校 (大阪府・7大会連続9回目)

中国・四国地区代表 (4校)

・岡山白陵中学校 (岡山県・2大会ぶり17回目)

・岡山県立岡山操山中学校 (岡山県・2大会連続10回目)

・慶進中学校 (山口県・3大会連続6回目)

・広島学院中学校 (広島県・2大会連続2回目)

九州地区代表 (4校)

・大分大学教育学部附属中学校 (大分県・7大会連続13回目)

・久留米大学附設中学校 (福岡県・7大会ぶり3回目)

・尚絅中学校 (熊本県・2大会連続2回目)

・熊本マリスト学園中学校 (熊本県・5大会連続5回目)

予選リーグ(6組)を1勝1敗で、決勝トーナメントに進出しました。

よく頑張りました。

【高校】ボート部、インターハイに向けて出発!

8月8日(月)15時30分、佐野駅前から、佐高と佐野東高のボート部員を乗せた貸切バスが出発しました。インターハイの会場は、愛媛県今治市の「玉川湖ボートコース」です。会場へは、明日(9日)の朝7時頃到着予定です。約15時間の長旅、お疲れ様です。

大会の日程は以下の通りです。

開会式

8月10日 グリーンピア玉川大ホール

競技

8月11日 予選 玉川湖ボートコース

8月12日 敗者復活戦 玉川湖ボートコース

8月13日 準々決勝 玉川湖ボートコース

8月14日 準決勝、決勝 玉川湖ボートコース

閉会式

8月14日 玉川湖ボートコース

*遠く離れた佐野から応援しています!

20:00 長野県梓川

22:40 岐阜県羽島 通過

まだまだ遠いですね。

【中学】速報!関東中学生テニス選手権大会「ダブルス・ベスト16」

8月6日(土)~8日(月)、東京都八王子市松木公園テニスコートで行われた「第75回関東中学生テニス選手権大会」で、中学3年1組の神田瑞稀さんと3年2組の前田歩美さんのダブルスは、1回戦を突破しベスト16となりました。おめでとうございます。

【高校】「ボート少年女子 姉妹でシンクロ率高める」(とちテレ)

8月6日(土)、「ボート少年女子 姉妹でシンクロ率高める」として、本校3年生の藤倉望妃さん、藤倉麻妃さんの双子姉妹が「とちテレ」の特集で紹介されました。

Yahoo ニュースで、動画を見ることが出来ます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7f9c3d235a2596ed87b97c1539d87f668dde99e2

(以下、Yahooニュースの記事の引用です)

とちぎ国体・全国障害者スポーツ大会の注目選手・競技を紹介する特集「一期一会」です。今回はボートです。オールを漕いで原動力のない船の着順を競うというシンプルな競技です。姉妹で頂点を目指す双子の高校生を取材しました。

藤倉麻妃選手と望妃選手、佐野高校3年生の双子の姉妹です。

県の未来アスリートプロジェクトで、妹の望妃選手が中学時代にボートを体験したことがきっかけで姉の麻妃選手を誘い高校から本格的に競技を始めました。

ボートには1人乗り、2人乗りなどがありますが、いちご一会とちぎ国体で2人が出場するのは「舵手付きクォドルプル」という種目で、コックスと呼ばれるかじとりと4人の漕ぎ手の合わせて5人ひとチームで1,000メートルの速さを競います。

いかにスピードを出せるか、鍵をにぎるのは「シンクロ性」。4人が同じ方向、同じタイミング、同じ角度でオールを漕がなければボートはスピードに乗りません

栃木県チームは県内の高校ボート界をけん引する佐野と佐野東の混合チームですが、普段から同じ渡良瀬川で切磋琢磨する同士、呼吸はぴったりです。

佐野高校顧問 戸田圭一教諭:「交流練習、この日のタイムも伸びた。同じ動きをしないと船は進まないが全国でも戦える」

藤倉姉妹はチームの核を担っています。船尾側でチームのペース配分など全体のリズムを取る「ストローク」を妹の望妃選手がボートの先頭側でクルー全員を見ながらオールさばきを指示する「バウ」の役割を姉の麻妃選手が務めています。

自分たちを「本当の姉妹みたい」というほどチームには一体感がありインタビューでも息はぴったりです。

ボートは一見、手の力で漕いでいるように見えますが、足を固定した漕ぎ手のサドルはレール上で前後し、脚で押し出した力を全身を使って腕、そしてオールへと伝えます。

藤倉望妃選手:「手に見えるけれど重要なのは足、船の中でスクワットしている」

川や湖など自然の中で行われるボート競技は天候や会場によって水の状態が変わります。

この日は前日に上流で降った雨の影響で増水し水は濁っていました。

藤倉望妃選手:「ラフコンディションでも慣れるため乗せてもらう」

いちご一会とちぎ国体まで2カ月、日に日に完成度を高めるチームにあって実は藤倉姉妹が同じ船で大会に出場するのは初めて。この日のタイム測定でも記録を伸ばしたクルーは地元で日本一を目指します。

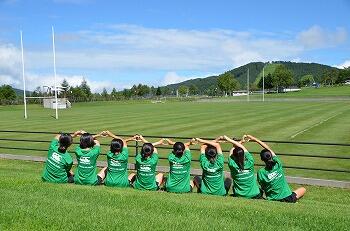

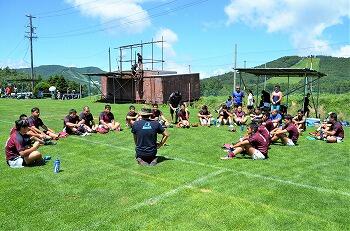

【中高】中高ラグビー部「合同合宿」最終日

8月6日(土)今日が中高ラグビー部の合同合宿(8月3日~6日)の最終日です。中高生全員で日本ダボス(ダボスの丘)を登頂し、合宿の最後を飾りました。

シュナイダー記念塔

菅平は、夏季はラグビーで有名ですが、冬季はスキーリゾートとして知られます。昭和5年3月に日本に招かれたオーストリア人のハンネス・シュナイダーが菅平で雪上スキー指導をした際に、ここはスイスのリゾート地「ダボス」に似ていると言ったことが、名前の由来だそうです。そのゲレンデが、シュナイダーゲレンデで、夏にはダボスの丘と呼ばれています。 本校ラグビー部は、夏の合宿の際には必ず、この「ダボスの丘」に登っているそうです。

さて、中学生(女子)の「オッペンカップ2022」の続報ですが、長崎県の「諫早」と対戦し、7対19で惜敗しましたが、念願のワントライを取ることが出来たそうです。

これも「成長」の証ですね。

*4日間、お疲れさまでした。

【高校】速報!県吹奏楽コンクール2022

8月6日(土)宇都宮市文化会館で「第64回栃木県吹奏楽コンクール2022」高等学校の部が開催されました。本校は13:10から、田村修平作曲「鬼姫~ある美しき幻想」を演奏しました。素晴らしい演奏でした。

演奏終了後の記念写真です。

今日の生徒たちの動きを紹介します。

11:50 バスから降りて楽器とともに会場に入りました。

11:56 楽器置き場で楽器の準備をしています。

12:10 チューニングの時間まで、ひたすら順番待ちです。

わりと余裕です。

12:30 やっと本校の順番が回ってきました。

リハーサル室で楽器のチューニングを入念に行います。制限時間は20分間です。竹松さんの的確な指示でてきぱきと進んでいきました。

チューニング終了後は、小林先生による曲の最終チェックです。

一気に緊張感が高まりました。

きっかり20分後、呼び出しがあり、ステージに向かいました。

ここから先は、カメラで追うことはできません。

13:10 いよいよ本校の演奏が始まりました。

言葉ではお伝えしきれませんが、緊張感とともに、ストーリーを感じさせる素晴らしい演奏でした。各ソロ演奏も最高でした。

13:25 演奏終了後、文化会館の庭園で記念撮影が行われました。

まずはステージで演奏した22名+小林先生です。

2年生の部員です。2年生にとっては、最後の県吹奏楽コンクールです。

*部員全員の写真です。皆さんのすっきりとした前向きな笑顔を見れば、それぞれがやり切った演奏だったことがよくわかりました。お疲れさまでした。

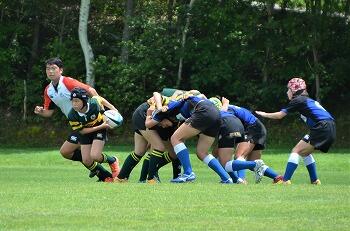

【中学】女子ラグビー「オッペンカップ2022」初参戦!

8月5日(金)、長野県上田市にある「菅平サニアパーク」を会場として、「オッペンカップ2022」(菅平女子セブンス2022 中学生の部)が始まりました。本校では人数が揃わなかったため、これまで参加できませんでしたが、今回、初参戦することが出来ました。

オッペンカップは、オッペン化粧品の協賛により、「ひたむきに頑張るラガールたちを応援する」ために開催されているそうです。ラガールという言葉は初めて聞きましたが、ラガーとガールを合わせた造語でしょうか?

今回の大会には、全国から17チームが参加しています。

関東甲信越はもとより、滋賀、大阪、兵庫、福岡、諫早など、全国の強豪チームが参加する「全国大会」です。

本校は初めての参加なので、生徒は試合開始前に行われる「コイントス」の練習から始めました。

1試合目は「伏見」、2試合目は「神奈川A」と対戦しました。1試合目は佐高ラグビー部の試合時間と重なっていたため、2試合目の「神奈川A」との対戦を観戦・応援しました。「神奈川A」は関東のチャンピオンのチームです。

試合前の練習も緊張気味です。

いつもの掛け声で気合を入れています。

生徒たちは強豪相手にひるむことなく果敢にチャレンジしています。

ハーフタイムです。

試合は負けましたが、さわやかな好ゲームでした。

生徒たちは、試合の勝ち負けではなく、自分たちがこのゲームでできたこと、できるようになったことを、自分たちの成長と、とらえていました。そういった「ひたむきさと前向きなところ」がこのチームの最大の武器であると感じました。よく頑張りました。

最後に、サプライズとして、本校の卒業生で、現在、自衛隊でラグビー日本代表を目指している「秋田若菜さん」が応援に来てくれました。(というか、秋田さんは本校がまさか出場しているとは思わず、会場で本校生を見つけ、びっくりしたそうです)

秋田さんには、自衛隊でのラグビーの練習などについて、石井先生を通して連絡してくれるようにお願いしました。

紹介できる時を楽しみにしてます。

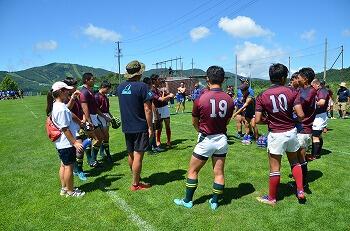

【高校】ラグビー部「菅平合宿」

8月5日(金)、中高のラグビー部の合同合宿を見学しました。中学生(女子)は「オッペンカップ2022」初参戦、高校生は、本校と足利大学附属高校、群馬県立安中総合学園高校との3校合同チームで、明治学院東村山高校と8月5日と6日の2日間、練習試合を行いました。

本校の高校生7名と中学生(男子)3名

高校生は4名が合同チームに参加しました。グリーンのヘッドギアとソックスが目印です。

いよいよ試合が始まります。佐高は後半に出場することになっていましたが、前半の途中、選手の負傷交代で岩上君が途中出場しました。岩上君は、合同チームの司令塔的存在で圧倒的な存在感を示しました。

後半は佐高生4名が加わります。

4名の佐高生はチームをぐいぐい引っ張ります。

相手は強豪校だったのでトライは奪えませんでしたが、諦めない佐高のラグビーがチームの雰囲気を変えました。

*充実した合宿を過ごしていました。

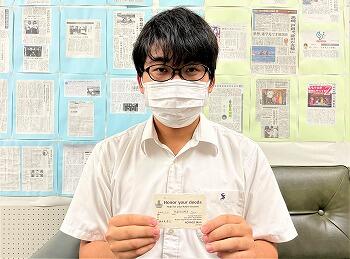

【高2】総文祭弁論部門、結果報告

8月4日(木)午後、弁論部門「優良賞」(8位)を受賞した若林仁瑛君が、校長室に報告に来てくれました。立派な賞状とおしゃれな盾を見せてくれました。

若林君の弁論のタイトルは「慣れることの恐怖」でした。発表は6分以上7分以内と決められています。

Q1:「慣れることの恐怖」はどのような内容ですか?

→「皆さんは、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった時の衝撃を今でも覚えていますか? 私は、その衝撃がだんだん、日常の感覚になっていくことの危機感を伝えたいと思いました。そう思うきっかけとなったのは、あるニュースでの報道でした。ニュースのアナウンサーは、ウクライナ軍の作戦により、ロシア軍の5人の将校を殺害したことを喜ばしいことのように伝えていました。私は5人の人間が殺されたことを喜んだり褒めたたえたりすることに、大きな危機感を感じました。それは、非日常的な報道に私たちが慣れてきたことが引き起こした異常なことであり、それこそが恐怖なのではないでしょうか。こうした感覚は、今後、私たちの周りでもウクライナで起こったようなことが起こりそうな時に、それを抑止する力にはならないでしょう。私たちは、今、ウクライナを救うことはできないかもしれませんが、未来の戦争は防がなければならないと思います。

慣れはどのようにして生まれてくるのか。それは、戦争を見る視点だと思います。政治的な目線だけだと、戦争で亡くなった人間は数としか記憶に残りません。人間を殺すという本質を忘れてしまうことで、感覚の慣れが生じてしまうのではないでしょうか。

それでは、私たちは何をすればよいのでしょう。それは、一人の人間にとっての戦争という視点を忘れてはならないことだと思います。人間は殺されることによって、すべてが消えます。その瞬間を想像してください。今、戦争反対と唱えることに対して、様々な立場からいろいろな考えが語られています。しかし、それでも私は、戦争に慣れてはいけない、と叫び続けたい。それは、未来の戦争を防ぐことでもあります。皆さんは、どう考えますか?」といった内容です(以上、要約しましたが、若林君の伝えたいニュアンスとは若干異なっているかもしれません)

Q2:優良賞(8位)となったことに対して、どう思いますか?

→「すごく嬉しいです。本番までに、自分の一部となるくらい、繰り返し練習しました。100回以上はやったと思います。去年の県大会では、いろいろな先生のアドバイスをいただきながら、環境をテーマにした弁論を完成させましたが、今回は自分が一番伝えたいことを妥協せずにストレートに伝えることが出来ました。それを許してくれた先生方には本当に感謝しています。自分でここまでやれたことは、大きな自信になりました。また、これまで、自分は早口すぎたり、活舌が悪かったりすることをコンプレックスに感じていましたが、そうした欠点があるにしても、伝えきることが出来た、さらに、それを評価してもらえたことが、とても嬉しく思いました。」

Q3:全国各地の代表の弁論を聞いて、どんなことを感じましたか?

→「自分以外の弁論もほとんどすべて聞きました。一人一人、考えていることは全然違っていました。そうやって考えてきたのか、そういうアプローチもあるのか、という発見の連続で、自分の考えの幅が広がりました。最優秀賞に選ばれた生徒の弁論は圧倒的に素晴らしかったし、逆に、自分の弁論をすごく良かった、と言ってくれる生徒もいて、とても勉強になりました。」

*今回の若林君の弁論は、単に「優良賞になって良かったね、頑張ったね」という話ではなく、多くの人たちの生の考えに触れ、自分の生き方を改めて考える大きなきっかけになった、ということが伝わってきました。そのことは、若林君の弁論で伝えたかった「一人の人間として戦争をどう考えるか」という問いに対する答えでもあったように感じました。素晴らしい経験をしたことを心から称えます。

【高2】速報!総文祭弁論部門「優良賞」受賞!

8月1日(月)~3日(水)、文京学院大学で行われた「第46回全国高等学校総合文化祭東京大会弁論部門」に、本県代表として出場した若林仁瑛君(高2-2)が、参加70名の中で「優良賞」(8位)を受賞しました。おめでとうございます。

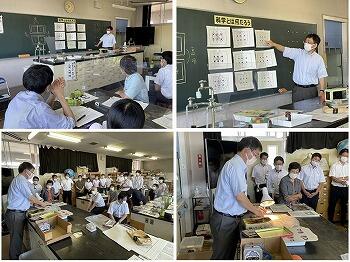

【教職員】栃小教研佐野支部理科部会研修会

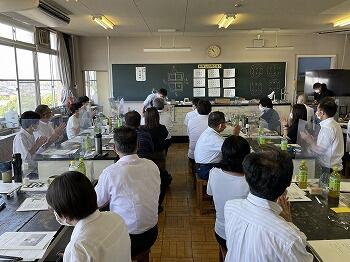

8月2日(火)午前、「令和4年度 第1回 栃小教研佐野支部理科部会研修会」が、本校3Fの「化学教室」で行われました。佐野市内の小学校の理科担当、佐野市教育委員会関係者、佐野日大中等教育学校の理科担当など、40名程度の先生方が参加しました。講師は、宇都宮大学の人見久城教授です。今日は、本校の中学2年の「数理探究」の授業を小学校の理科の先生方に体験してもらいました。

テーマは「科学とは何だろう」です。

小学校の先生方も皆、夢中になって取り組んでいます。

次の実験は手品から始まりました。

最後の実験は、見えないものを見つけます。

こうして、すべての実験が終了しました。

皆さん、目を輝かせながら、「科学とは何だろう」という問いについて、それぞれ納得のいく答えを見出していたようでした。最後は、講師の人見先生への惜しみない拍手で包まれました。

*本日は、小学校の理科担当の先生方、佐野市の教育委員会関係者、佐野日大中等教育学校の理科担当の先生、研修、お疲れさまでした。本校の中学2年生が受けている授業と全く同じ内容を体験していただくことで、本校の魅力の一端を伝えることが出来ました。本校のことを少しでもご理解いただけたら嬉しいです。

【高3】いちぎ一会とちぎ国体「佐野市炬火イベント」

7月30日(日)、アリーナ田沼の特設会場で、「いちご一会とちぎ国体佐野市炬火イベント」が行われました。本校の岩上航君(高3-2、ラグビー部)が炬火ランナーに選ばれ、佐野市長から委嘱されました。

いちご一会とちぎ国体佐野市炬火イベントを開催し、炬火名の発表および炬火の点火を行いました。国体における炬火はオリンピックの聖火にあたるものです。佐野市の炬火名は「佐野でつなぐ 夢と感動 出会いの火」に決定しました。(以上、佐野市長のツイッターより。以下の写真のいくつかは、佐野市長のツイッターからの引用です。https://twitter.com/Mayor_of_SANO/status/1553316918966513664)

*炬火ランナーという重要な仕事を任された岩上君、本番でも、よろしくお願いします。

身近な風景 ~佐野の清流「菊沢川」

8月1日(月)猛暑の昼下がり、佐野市を流れる清流「菊沢川」では、冷たい流れの中で涼をとっている高校生たちに出会いました。いかにも気持ちよさそうな風景でした。受験勉強で疲れた頭と体をクールダウンしたかったそうです。

左端の古橋悠斗君(高3-4)と友人たち(HP掲載の許可はいただきました)

水は冷たくとても綺麗です。ハヤ、オイカワなどの小魚の姿が上からも確認できます。それを目当てにアオサギや、しらさぎなどもやってきています。

また、水面すれすれをツバメが飛んでおり、エサを探しているようです。

ここは、後世に残すべき素晴らしい自然です。

【中学】栃木県吹奏楽コンクール「金賞」受賞!

7月29日(金)、宇都宮市文化会館で「第64回 栃木県吹奏楽コンクール」の中学校の部 B部門が開催されました。本校は、出場86校の中で、念願の「金賞」を受賞しました。おめでとうございます。

曲目は、福島弘和の交響詩曲「西遊記」でした。

(左から)部長の尾花彩葉さん(中3-3)、副部長の今井里歩さん(中3-3)

吹奏楽コンクールは、吹奏楽部にとって最大の目標でもあります。

「金賞」受賞は、現在大学1年生が中学3年生の時に獲得して以来、5年ぶりの快挙だそうです。

2人に話を聞いてみました。

Q1:本番の演奏の出来はどうだったのですか?

→「コンクール曲については、去年の12月に楽譜が配布されましたが、コロナの影響で3学期は全く練習できませんでした。そのため、5月の定期演奏会が終わってから、本格的な練習が始まりました。練習時間が極端に短かったため、本番の1週間前の段階では、まだまだ完成には程遠い感じでした。そこから、1日連(9時から16時)を続け、最後はなんとか間に合いました。本番では、小林先生のご指導を意識し今までで一番の演奏ができました。やりきった、という満足感がありました。」

Q2:金賞を受賞した感想は?

→「結果は、19時にネットで発表になりました。中3の6人全員で「栃木県吹奏楽連盟」のHPを開きました。これまではずっと銀賞だったので、今回も銀賞かな、という気持ちでした。「金賞」という文字を見た時は、皆「えっ」という驚きで絶句しました。まさか金賞だとは思ってませんでした。でも、次の瞬間、全員の目から涙がこぼれ落ちました。みんなで泣きながら喜んでいました。」

Q3:「金賞」受賞の喜びを真っ先に誰に伝えたかったですか?

→「まずは、去年までの部長だった恩田小春先輩(高1)に伝えたいと思いました。しかし、電話をかける前に、同じくネットで受賞を知った恩田先輩から、電話がありました。去年、金賞が取れなかった悔しさを一番感じていた先輩に、一番に喜んでもらえたことが、すごく嬉しかったです。」

Q4:他には誰に喜んでもらえましたか?

→「やはり、家族です。特に、高3の姉(尾花彩華さん)は、同じく吹奏楽部の部長だったのですが、その時、果たせなかった夢を3年かけて実現できたことがすごく嬉しいです。良かったねと言ってもらえました。」

*本当に良かったですね。5年ぶりの「金賞」には、これまでの先輩たちの思いが詰まっているし、それがなかったら、ここまで頑張れなかったかもしれないですよね。そうした伝統さえも感じられた快挙でした。皆さん、よく頑張りました。おめでとうございます。

【中2】「トリプルSプロジェクト」中間報告

7月28日(木)14:30、中学2年3組の池田清子さんと小泉凛央さんが、校長室に来てくれました。二人は、自分たちが学んだSDGsについて、小学生にも自ら楽しく学んでもらえるような「ゲーム」を考えました。キーワードは「知る、主体的、サステナブル」であることから、「トリプルSプロジェクト」と名付けました。

二人が考えたゲームは、体育館などの広い場所で行うことを想定した「すごろく形式」のものです。とても気合が入ったプロジェクトであることを感じました。途中、時間が足りなくなったので、16時過ぎにもう一度来てもらいました。学年主任の北堀先生と担任の廣瀬先生も一緒に来てくれました。

これを実際に小学生に体験してもらうには、協力者を募ったり、実際にうまくできるか、シュミレーションを繰り返す必要があります。そこで、次回までに改善点を修正し、仲間を集め、最初のシュミレーションをしてみることにしました。

次回のプレゼン(1回目のシュミレーション)は、8月18日(木)午前中と決まりました。「なんだかおもしろそう」「一緒にやってみたい」と思った生徒は、是非二人に力を貸してください。ここまでチャレンジできる中2は、そうはいないと思います。でも、どうせやるなら、とことんやってほしいです。これならいける、というものができたら、実際に小学校で模擬授業ができるよう、お願いしてみます。頑張れ!

【高2】「ひろしまジュニア国際フォーラム」参加決定!

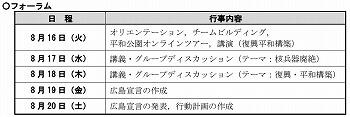

7月28日(木)午後、「第7回 2022年度ひろしまジュニア国際フォーラム」(オンライン開催)への参加が決定した高校2年2組の青木藍花さんが報告に来てくれました。

今年度の「ひろしまジュニア国際フォーラム」はオンライン開催となりましたが、このフォーラムに参加するためには、いくつかの高いハードルがあります。まず、5日間のフォーラムは日本と海外の高校生によって行われるため、すべてのやり取りは英語で行われます。また、参加できる高校生は、広島県外からは5名程度しか枠がありません。第1次選考(書類審査)、第2次選考(英語での面接、事前プログラムの参加状況)によって、6名が選ばれました。倍率は5倍以上だったそうです。

(「国際平和拠点ひろしま」のHPより引用)

また、5日間の日程は以下のようになっています。

2日目からの英語でのグループディスカッションを経て、4日目は「広島宣言」を作成、最終日は発表が行われます。

新型コロナの影響で、これらはすべてオンラインで行います。

(昨年度の活動の様子、同HPより引用)

*青木さんへの質問です。

Q1:なぜ、このフォーラムに参加しようと思ったのですか?

→去年の「英語弁論大会」で、1954年、国連に「平和の鐘」(ピースベル)を寄贈した中川千代治さんのことをスピーチしました。その際、英語の大嶋先生のお力で、中川千代治さんの娘さんにお会いし、インタビューすることができました。これが、私にとって「平和とは何なのか」を考えるきっかけになりました。

中川千代治 ~時を超えて鳴り響く、“平和の鐘”の音

(https://sotokoto-online.jp/people/10096)

そして、今年度の課題研究では、「平和を次の世代にどのように伝えることが出来るか」について考えることにしました。そんな時、フォーラムの存在を知り、担任の川俣先生に「青木さんにぴったりじゃないの!」と背中を押され、応募しました。

Q2:このフォーラムでは、特にどんなことを学びたいと思いますか。

→私は今、英語ディベートをしているので、5日間、すべて英語でやりとりをする、ということに大きな魅力を感じています。また、日本は唯一の被爆国として「被害者」という視点が前提にありますが、国によって平和に対する考え方が違うと言われています。そのことを肌で感じてきたいと考えています。

*青木さんがこのフォーラムに参加することになったのは、大きな必然があったように感じました。フォーラムで学んだことをぜひ、本校生にも伝えて欲しいと思います。頑張ってきてください。

【中学】野球部「朝練」

7月28日(木)ラグビー部の朝練の様子を見ていたら、中学の野球部も朝練をしていました。朝7時半くらいから部員が集まりだし、グランド整備をしてから8時には練習が始まっていました。

休憩や水分をとりながら、練習をしていました。

練習が終わったあとのプールが楽しみだそうです。

暑い中ですが、熱中症に気をつけて頑張ってください。

【高校】卓球部「朝練」

7月28日(木)、高校の卓球部は、毎日朝6時45分から8時30分まで、朝練をしています。

体育館内では、送風機も回ってましたが、卓球に風は禁物なので、直接、風が当たらないように工夫していました。

まだ涼しい内に、高い集中力で練習に取り組んでいました。

*朝、早くから登校して練習し、そのあとは勉強、とメリハリのある生活を送っているようです。

素晴らしいです。

【中高】ラグビー部「朝練」

7月28日(木)朝7:30、校庭では、中高のラグビー部が合同で朝練をしていました。夏休み中は毎日、朝7時から9時まで(課外のある高校生は8時まで)練習しているそうです。

中高の部員とマネージャーを合わせると、30名近くいました。

石井先生、柾木先生も、生徒と一緒に練習しています。

練習途中に、挨拶までしてくれました。

中高それぞれのミーティングも行われています。

そして、再び、中高合同の練習です。

練習の合間に、水分補給や休憩を取りながら、涼しい内に効果的に練習をしていました。

8月に入ると、菅平での合宿も始まるそうです。頑張ってください。

【中高】旭城祭の「壁画」完成しました! by 美術部

7月27日(水)午後3時頃、旭城祭恒例の美術部の壁画が完成しました。中高の美術部、総勢38名により、短時間でクオリティの高い作品が完成しました。

壁画チーフの平川柚葉さん(高2-2)と岩田彩那さん(高2-3)のコメントです。

「こんなに速く、完成度の高いものが出来るとは思ってませんでした。本当に、皆さんの協力のおかげです。ありがとうございました。」

*作り始めたのが25日(月)だったので、3日間で完成するとは驚きました。しかも、このクオリティの高さは素晴らしいです。中高美術部の技術力、集中力、チームワークなど、ポテンシャルの高さを遺憾なく発揮してくれました。さすがです。

今年は、体育館のステージに掲げる看板を初めて作成しました。中学生が担当しました。

中学生の部長の阿部希美さん(3-3)、そして大島暖心さん(3-3)、王一帆さん(3-2)のコメントです。

阿部さん

「すごく急だったにもかかわらず、みんなで協力できていいものが出来ました。すごく楽しかったです。」

大島さん

「みんな本当に一生懸命にやってくれて、思ったよりクオリティが高いものが出来ました。ほんとに良かったです。」

王さん

「壁画と看板が同時進行だったので、時間がかかるかなと思いましたが、中学生25人が力を合わせ

たら1日で終わったのでびっくりしました。」

*中高美術部の皆さん、お疲れさまでした。とても素敵な壁画と看板が出来ましたね。良かったです。

【高校】クールアースデイ佐野 ~軽音楽部

7月18日(祝)は、佐野市のクールアースデイで、市役所周辺で様々なイベントが催されました。本校の軽音楽部は、16:40~ら17:00、市役所1Fで3曲の演奏を披露しました。メンバーは、高沢理瑚(ボーカル、3-4)さん、笹村色織さん、越田和哉君(3-2)、田中誠人君(3-3)、磯貝虎生君(3-4)の5人です。

ホワイトベリー「夏祭り」→ https://youtu.be/GVqusH041dk

当日は多くのお客さん(50~60名くらい)が来てくれました。

軽音楽部にとって、旭城祭での発表(演奏)が最後の晴れの舞台です。

ボーカルの高沢さんは、悔いの残らないように練習して、さらに完成度を高めていきたい、と抱負を語ってくれました。

*高校生活の最後の夏を燃焼させてください!

【中学】県中学校総合体育大会(陸上競技)

7月26日(火)、赤見運動公園陸上競技場で、中学総体の陸上競技の県大会(2日目)が行われました。昨日は猛暑の中で競技が行われましたが、今日は一転して突発的な雨の中で行われました。

一瞬、雨が止んでいたので、テントの外でポーズをとってもらいました。生徒たちは前向きで元気いっぱいでした。

朝からの雨でテントに溜まった雨水を払っていました。

大会の結果については、後日、お知らせします。

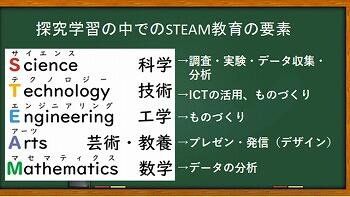

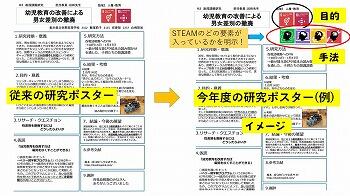

【高2】STEAM教育のピクトグラム作成

7月19日(火)放課後、高校2年生の美術部の岩田彩那さん(2-3)と平川柚葉さん(2-2)の2人は、課題研究に「STEAM教育」の視点を導入するため、STEAMを表すピクトグラム(絵文字)を制作し、持ってきてくれました。

課題研究は、国語や数学、理科、社会、英語といった一つの教科の中だけで完結することはありません。かならず、多くの教科の内容にまたがっています。このことを「教科横断型の学習」などと言っていますが、そのことを今、最も旬な言葉で表現したのが「STEAM教育」です。STEAMは、以下の頭文字をとっています。

S:サイエンス、T:テクノロジー、E:エンジニアリング、A:芸術、教養、M:数学的手法

自分たちの課題研究の中に、そういった「教科横断型」の学習のどの要素が含まれているかを意識して研究することは、とても重要です。

ところで、課題研究は、SDGsの何番の目標の達成を目指すかなどと、研究の目的を設定していますよね。

その目標の達成のために、どのような研究の手法を用いてアプローチするかが「STEAM教育」の視点でもあります。この手法を端的に表すピクトグラム(絵文字)を岩田さんと平川さんの2人が作ってくれました。

↓これです。いずれも、(AIなどではなく)人間が考え、行動することから、「頭脳」のモチーフが共通しています。

これは2人のアイディアの素晴らしいところだと思います。

このピクトグラムは、課題研究をパワーポイントやポスターで発表する際、研究のために、S:サイエンス、T:テクノロジー、E:エンジニアリング、A:芸術、教養、M:数学的手法、のどれが使われているかを簡潔に示すことが出来ます。こんなふうに使えます。↓

2人は、私が美術室に行った時、「誰かSTEAM教育のピクトグラムを作ってくれないかなあ」という独り言を聞き逃さず、レベルの高い作品に仕上げてくれました。ありがとうございました。

【中高】美術部「旭城祭の壁画」制作

7月25日(月)午後、美術室では中高の美術部員が「旭城祭の壁画」のための下書きをしていました。

今年の壁画は、旭城祭のテーマである「笑顔満祭~廻る縁、巡る夏」に合わせて、「初音ミク」が登場する構図となりました。美術部員が作成したいくつかの候補の中から、高校1年3組の山口桃佳さんの原画が選ばれたそうです。

まずは、壁画となる「段ボール」を張り合わせ、段ボールに鉛筆で、数センチ間隔で縦横に線を書いていきます。ちょうど方眼紙のように、段ボール上に、規則正しく真四角に区切った「ますめ」を作ります。

原画にも同じように、縦横の線を書き込みます。原画の「ますめ」の中に描かれている線を、段ボールの大きな「ますめ」の中に、拡大して写し取ります。

拡大された原画の写しが出来たら、そこにペンキで色を塗っていきます。(ちなみに、顧問の大田原先生は、ちょうどこの時、ペンキの買い出しに行っていました。お疲れ様です。)

生徒たちは、職人さんのように、自分たちのやるべきことを黙々と進めていました。

どんな壁画が完成するか、楽しみです。

【中高】宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス開講式

7月23日(土)9時~、宇都宮大学陽東キャンパス「アカデミアホール」で、「令和4年度 宇都宮大学 グローバルサイエンスキャンパス 開講式」が行われました。

宇都宮大学の科学人材育成プログラムは、 iP-U (アイピーユー:incubation program for innovative students at Utsunomiya University)と呼ばれています。

宇都宮大学は、数ある大学の中から、文部科学省によって、平成27年度にGSC(グローバルサイエンスキャンパス)に採択されました(第1期)。平成31年度には継続して採択され(第2期)、今年度で通算8年目を迎えました。

GSCは現在11大学(宇都宮大学、東京大学、東北大学、広島大学、金沢大学、名古屋大学、神戸大学、慶應義塾大学、静岡大学、島根大学、琉球大学)が採択されており、宇都宮大学のSGC事業(iPU)は、非常に高く評価されており、県外の高校生も数多く受講しています。

今年度は、募集40名のところ、県外24校を含む52校から101名の応募があり、選抜の結果46名が合格しました。本校からは、中学3年1組の松葉紳一郎君、高校1年1組の戸室葵さん、2年4組の柳川凛さんの3名が合格しました。おめでとうございます。本来、高校生が対象ですが、中3の松葉君は選抜試験(筆記とビデオメッセージ)の成績が優秀であったため、見事合格しました。

本日は、その開講式が行われました。

赤い矢印の3名が本校生です。

開講式終了後から、講座が始まりました。

次の講座の準備をしている柳川さんに会うことが出来ました。

3名とも、頑張ってください。

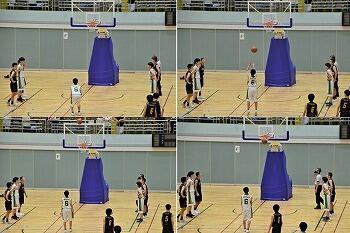

【中学】県総体、男子バスケットボール(1回戦)

7月22日(金)、令和4年度 栃木県中学校総合体育大会(バスケットボール)の1回戦で、那須塩原市立三島中学校と対戦しました(会場:県北体育館)。地区大会を1位で通過した強豪校を相手に惜敗しましたが、生徒たちは最後まで諦めずに戦いました。よく頑張りました。

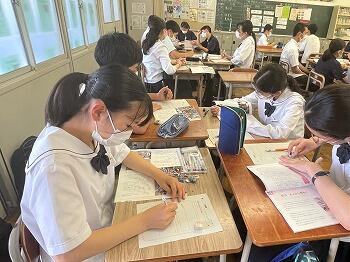

【中3】シンカゼミ・インタビューのアポ取り

7月19日(火)・20日(水)放課後、中学3年生の「シンカゼミ」でのフィールドワーク(インタビュー等)のアポ取りのため、正面玄関に設置してある公衆電話の前には、順番待ちの列ができていました

電話でのアポ取りは、以前の「マイチャレンジ」のように事前に先生方が根回しをしておく、なんてことは一切ありません。生徒たちは、自分たちの行っている研究(商品開発)に関するフィールドワーク(インタビュー等)先を自ら選定し、どのように説明すれば、趣旨を理解していただけるか、話す内容を練り上げてから電話をします。

もちろん、断られることは普通にあります。そうした際には、先生方と相談しながら、必死に別のフィールドワーク先を探します。しかし、最終的には何とか決まります(というか、決まるまでやります)。直接訪問してお話を伺う場合もあれば、オンラインでのインタビューとなることもあります。

これらは、自分たちの壁(殻)を破るための大切な一歩です。

充実したフィールドワークとなることを願っています。

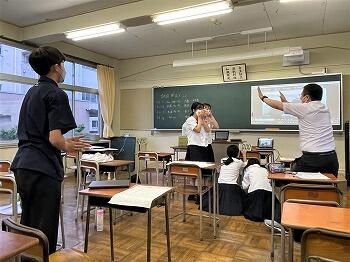

【中学】学校説明会(8/11)リハーサル

7月20日(水)放課後、来月11日(山の日)に佐野市文化開会で開催予定の「学校説明会」のリハーサルを行いました。

令和4年度の附属中学校「学校説明会」は、8月11日(木・山の日)に行われます。

午前の部<佐野市内在住者対象>

9:30開場 10:00~11:00

午後の部<佐野市外在住者対象>

13:00開場 13:30~14:30

*参加できるのは、小学6年生児童及びその保護者1名です。

説明会では、中高の生徒が「学校生活の説明」をします。今日は、そのリハーサルを行いました。

*本番での生徒の皆さんの活躍を楽しみにしています。

【高校】ジェンダーレス制服調査インタビュー

7月19日(火)放課後、筑波大学人文・文化学類2年生の朝賀史織さんが、「ジェンダーレス制服調査のインタビュー」のため、本校を訪れました。生徒会長の土屋君がインタビューを受けました。

朝賀さんは、大学で文化人類学を専攻していて、「ジェンダーレス制服の導入からジェンダーの意識の変化はどのようになっているのか」を調べているそうです。

ジェンダーレス制服導入のきっかけを作った生徒会長の土屋君への主な質問は、以下の5つでした。

1 今、それぞれの制服の選択率はどのくらいですか?

2 制服を変えることを公約にしたきっかけは何でしょうか?

3 自分らしさを尊重するなら私服という選択肢もあるように感じますが、なぜ制服にこだわったのでしょうか?

4 反対意見はなかったのでしょうか?

5 実際に、制服が変わったことについてどう思いますか?

なお、本校を調査対象に選んだ理由を聞いたところ、ネットで検索したら本校の取組が出てきたそうです。

土屋君がどのように答えたのかは知りませんが、朝賀さんの研究がうまくいくことを願っています。

わざわざ栃木県まで来てくれて、ありがとうございました。

身近な風景 ~セミ・チョウ・トンボ

自然大好きの草野さん(佐野市在住)から、たくさんの写真をいただきましたので紹介します。

まずは、7月5日頃、梅林公園で羽化したニイニイゼミです。幼虫に泥が付いているのが特徴です。一番最初に羽化するのは、このニイニイゼミのようです。

次は、アゲハチョウです。7月10日頃にいただきました。

こちらは、クロアゲハです。この写真は今日いただきました。

ハグロトンボだそうです。

昆虫たちが軽々と空を飛んでいる姿を見ていると、自分の中の余分な力がふっと抜けていくような気がしました。

素晴らしい写真をご提供いただき、ありがとうございました。

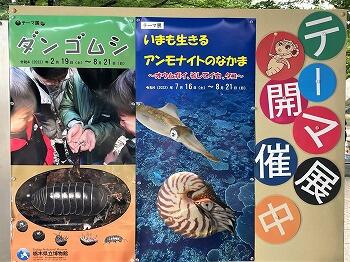

身近な風景 ~県立博物館企画展

7月17日(日)宇都宮市にある栃木県立博物館の企画展「アンモナイトの秘密 ~いまもいきるアンモナイトのなかま」「ダンゴムシ」を見学しました。皆さんも、夏休みになったら、ぜひ訪れてみてください。両企画展ともに、地味なテーマではありますが、非常に見ごたえがありました。

こちらが、企画展「アンモナイトの秘密」の入り口です。

中に入ると、「世界最大のアンモナイト生体復元」のコーナーが目立ちました。実物大の模型と化石が展示されています。もちろん写真撮影OKです。

宝石になったアンモナイトの輝きに引き付けられました。

変わった巻き方をしている化石も多数見つかっています。

日本国内でも、多数のアンモナイトの化石が出土しています。

栃木県からも発見されています。

アンモナイトは絶滅してしまいましたが、その仲間たちは今も繁栄しています。

イカやタコは、アンモナイトと同じ軟体動物で、近い関係にあります。

アンモナイトは、中学の地学分野で出てくる「示準化石」(この化石が見つかると、その時代がある程度、推測できる化石)として有名ですが、こんな暮らしをしていたのか、と驚きの連続です。

同時期に開催しているミニ企画展「ダンゴムシ」も楽しい展示です。

今回の企画展は、写真撮影OKでした、それどころか、「ハッシュタグ#ダンゴムシでつぶやいてね!」と投稿OKです。博物館もSNSを最大限に利用していました。

アンモナイトと同様に、SNS映えする展示が満載でした。

皆さんも、博物館から投稿してみませんか?

【中学】速報「全国ディベート甲子園」全国大会出場決定!

7月17日(日)、「第27回全国中学ディベート選手権(ディベート甲子園)」の関東甲信越地区予選2日目がオンラインで行われました。予選1日目(6月19日)で、本校は暫定4位と好発進をしました。今日の2日目で、全国をかけた戦いに見事勝利し、特設活動の創設以来、悲願の全国大会初出場を果たしました。おめでとうございます。

全国大会出場決定の瞬間です。石塚先生も感極まっていました。

今回のディベートの演題は、「日本は中学生以下のスマートフォンなどの使用を禁止すべきである。是か非か」です。

全国大会出場をかけ、強豪校である「桜蔭中学」と対戦しました。勝った方が全国出場という大一番です。

試合が終わりました。ジャッジからの講評が始まりました。講評を聞く限り、大接戦でどちらが勝ってもおかしくないような内容でした。若干、重苦しい雰囲気が漂っていました。どちらが勝ったかは、最後の最後に発表になります。

そして、運命の瞬間がやってきました。

結果は、本校が3-0で圧勝でした。歓喜が爆発しました。

別室で応援していた同級生や後輩たちが次々に集まり、歓喜の輪が広がりました。

今日の2日目で、全国大会の出場枠6校の内、4校が確定しました。

開智中、浅野中、創価中、そして佐高附属中です。司会の方から「佐高附属中、初出場です」と紹介され、大きな拍手が沸き起こりました。

明日の3日目は、この4校で準決勝、決勝が行われ、今日敗れた4校で、最後の2枠を争います。いずれも、私立の超進学校(中高一貫校)です。

こうして、予選2日目が終わりました。数々の激戦を行った仲間たちと再び顔を合わせ、健闘を称え合いました。

この日、応援に駆け付けてくれたOBの若林君(現高2。中3の時はコロナで大会がありませんでした)からも、お祝いと激励の言葉がありました。もちろん、校長からも「おめでとう」と言わせていただきました。

明日も試合は続きますが、全国大会初出場決定を祝して、ペットボトルのお茶で乾杯しました。

明日の準決勝、そして決勝、頑張ってください! 応援しています。

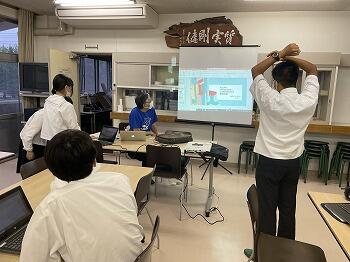

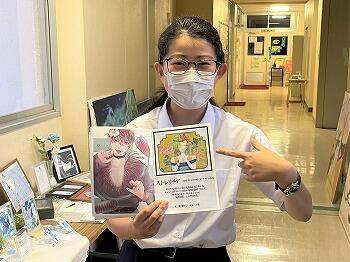

【高2】「とちぎユースチャレンジ」に採択されました!

7月15日(金)放課後、3名の高校2年生が校長室に報告に来てくれました。「とちぎユースチャレンジ」に応募し、7月2日に行われたプレゼンの結果、「ステップアップコース」(中・長期、補助金10万円、補助件数3件)での採択が決まったそうです。良かったですね。

(左から)木村香乃音さん(2-2)、小熊優衣さん(2-2)、須貝咲那さん(2-1)の3名

これは「とちぎユースチャレンジ」でのプレゼンのパワーポイントです。

以下は栃木県の「とちぎユースチャレンジ」のHPです。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/life/seishounen/seishounen/kouhou/r4yusuboshuu.html

3名は、教室の後ろの壁に掲示してあった上記の「チラシ」を見て応募したそうです。こうしたチャレンジ精神やフットワークの軽さが素晴らしいと思いました。チャンスを自分からつかみ取っています。

3名は、課題研究の一環として、教育格差の問題に取り組んでいます。教育格差の解消に向けて、教育を受ける機会を確保している国々の学生等と交流し、日本に欠けている視点や取組について研究したい、という希望を話してくれました。

私からは、自分たちだけでなんとかしようとせずに、いろいろな人たちの考えを伺ったり、巻き込んだりすることで、考えを深めたり、活動を広めたりしていくといいのではないか、とアドバイスしました。

また、毎週木曜日と金曜日の放課後、寮で開催されている「哲学カフェ」(阿見拓男先生の主宰)では、「格差」をテーマに議論されていたので、そこに参加してはどうかと勧めました。

その後、実際に「哲学カフェ」に参加してくれました。自分たちの考えを「哲学カフェ」の参加者に説明していました。

今後の3名の研究がうまくいくことを願っています。頑張ってください。応援しています。

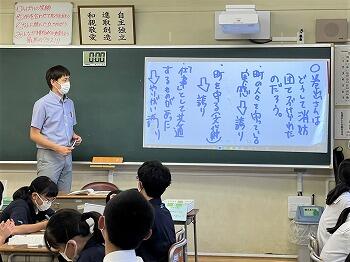

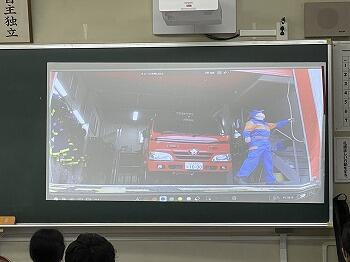

【中2】「道徳」(消防団)の授業見学(高木先生)

7月15日(金)7限目、中学2年1組の「道徳」の授業(高木先生)を見学しました。社会参画、公共の精神をテーマにした「消防団」の仕事に関する授業でした。本校の卒業生で、葛生で理髪店を営みながら、長年「消防団活動」されている三浦克久さんが、附属中生のために、ユーチューブ動画(https://youtu.be/MbcAh06vvTQ)を作成してくださいました。消防団の活動や、なぜ、消防団活動を続けているか、などについて、わかりやすく説明してくださいました。

授業では、教科書で紹介されている巻出さんが、なぜ消防団を続けられたのかをグループで話し合いました。

いくつかの班で、発表してもらいました。

生徒たちからは、自分たちが町を守っているという「誇り」を感じていたからこそ、続けられるのではないか、という意見が出されました。

そこで、葛生町で理髪業を営む「三浦克久」さん(本校の卒業生)が作成してくださったユーチューブ動画を視聴しました。三浦さんは、昨年度もユーチューブ動画を作成してくださいましたが、今年度版はさらにシンカしていました。

→ ここで実際に視聴できます! https://youtu.be/MbcAh06vvTQ

約9分間の動画は、とてもわかりやすくまとめれており、消防団の仕事や課題などについても知ることが出来ました。生徒の皆さんの予想どおり、三浦さんも、消防団活動を通して町を守っているという「誇り」に溢れていることを感じました。

教科書では、京都の消防団が取り上げられていましたが、佐野市内で消防団として活躍されている、自分たちの先輩の発言にはリアルさがありました。生徒たちは、自分たちのこととして考えることが出来ました。

*三浦克久様におかれましては、お仕事でお忙しい中、今年度も生徒たちのためにユーチューブ動画を作成してくださり、ありがとうございました。

このような同窓生がいらっしゃることを、私たちも「誇り」に思っています。

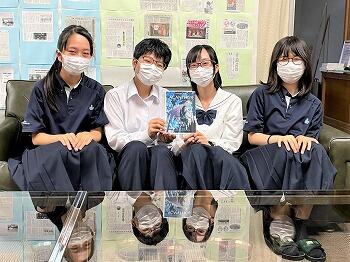

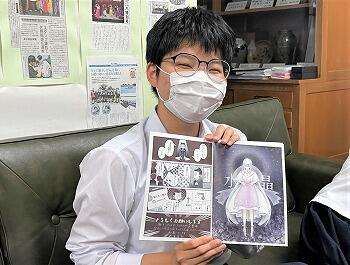

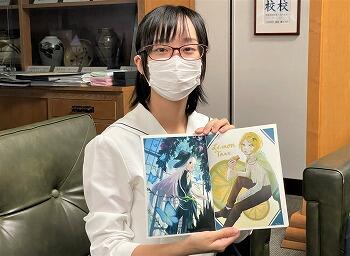

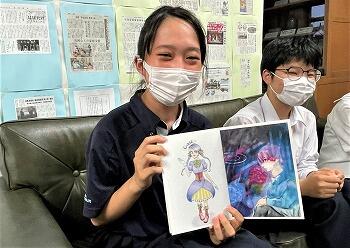

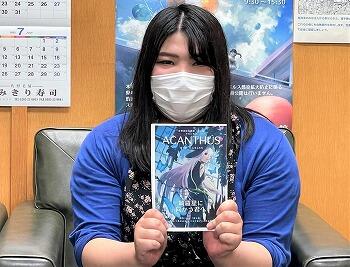

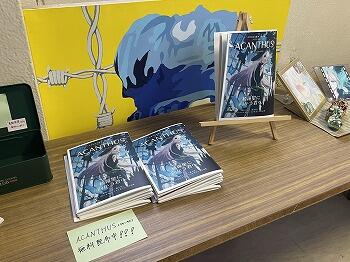

【高校】美術部作品集「ACANTHUS」創刊!

7月14日(木)放課後、高校美術部の代表4名が、顧問の大田原先生とともに、完成したばかりの美術部作品集「ACANTHUS」を持ってきてくれました。

(左から)磯村二葉さん(1-2)、永島春佳さん(部長、3-2)、塩原明莉さん(副部長、3-1)、植木麻央さん(1-2)

今回、美術部は、初の作品集を40部作製しました。タイトルは「綺羅星に向かう君へ」です。

美術部総勢11名によるイラスト&マンガ作品集で、創作テーマは「擬人化」です。部員それぞれが、興味あるもの、こだわりのあるものを擬人化して表現しています。

今回、作品集を制作したきっかけや苦労したこと、楽しかったこと、各自が作成した作品について説明してくれました。イラストやマンガは、パソコンやスマホで制作することが多いそうです。水彩や色鉛筆で作成した作品は、スキャナーで読み取り、データ化しました。

永島春佳さん(部長、3-2)

塩原明莉さん(副部長、3-1)

二人は附属中2年生の時に、好きなマンガ「文豪ストレイドックス」がアニメ化されたことがきっかけで、アニメの世界に引き込まれました。また、高校の美術部で「GIFアニメ」を制作したことから、アニメーションの制作に興味を持ちました。お互いに影響し合って、今があるそうです。

磯村二葉さん(1-2)

植木麻央さん(1-2)

磯村さんと植木さんは、なんと附属中1年から高校1年までの4年間、すべて同じクラスだそうです。思わず、偶然にそうなる確率を計算してしまいました。(108分の1でしょうか。)そのせいか、息もぴったりでした。

顧問の大田原先生。美術部員としっかりなじんでいました。

今回の作品集は、希望者に無償で配布しているそうです。美術室から図書館へと向かう通路沿いに展示しています。

あと10部くらいしかないそうですが、もし希望者が多い場合は、増刷を考えるそうです。

*美術部の皆さんは、とても仲が良く、もう楽しくて仕方がない、といった感じでした。こうした仲間に巡り合えたことは、とても素晴らしいと思います。また、とても素敵な作品集ができて、良かったですね。旭城祭に展示する作品制作も楽しみにしています。

【卒業生】「おてつたび」で地域創生

7月1日(金)、日本テレビの「ZIP」(7:27頃から)で、本校の卒業生「大芦さくら」さん(大学3年生)が登場しました。今、大学生などの間で大人気となっている「おてつたび」の体験インタビューが放送されました。

(日本テレビ「ZIP」のテレビ画面より)

番組は「日経トレンディ」編集長が、2022年の下半期の流行予想の特集で、旅部門で「おてつたび」が取り上げられていました。「おてつたび」は、お手伝い(仕事)と旅を掛け合わせた造語です。

「人手不足で困っている農家や旅館などの事業者」と「知らない地域へ行ってみたいという若者」をマッチングする「地域創生のビジネスモデル」でもあります。

大芦さんは、長野県のフルーツ農園で、短期の「おてつだい」(仕事)をしていました。「おてつだい」といっても仕事ですので、しっかりアルバイト代をもらうことができます。

(「おてつたび」の仲間からも、HPで紹介する許諾を得ています。)

大芦さんは、「おてつたび」の常連のようです。これまでに、さくらんぼ農家の収穫のおてつたび、古民家の改築のおてつたび、畑作業のおてつたび、などに参加しています。人気のある「おてつたび」は3~5倍の倍率になるそうです。

(大芦さん提供の写真です)

大芦さんは、大学生という立場を最大限に活用し、いろいろなことにチャレンジしています。

今年の1月から4月にかけて、島根県の隠岐諸島にある海士町(あまちょう)の町役場でインターン(職場体験)をしていました。海士町は、隠岐島前高校で実践されている教育モデルを基に、ブータンでの教育改革に協力するプロジェクト(海士ブータンプロジェクト)を進めており、大芦さんは、海士町とブータンをつなぐ仕事をしていました。

(左から2番目が大芦さん)

大芦さんは、将来、LGBTQなど、少数者の権利を守ることに寄り添った仕事をしたいという思いがあり、「ダイバーシティ&インクルージョン」に関わる仕事もしています。(ダイバーシティ&インクルージョンとは、性別、年齢、障がい、国籍などの外面の属性や、ライフスタイル、職歴、価値観などの内面の属性にかかわらず、それぞれの個を尊重し、認め合い、良いところを活かすこと、とされています。)

(右上の司会者が大芦さん)

大学生ということを最大限に活用して、さまざまなことにチャレンジしている姿には、圧倒されるものがありました。これも、SGH校であった本校で学んだことが基盤になっているそうです。

なお、大芦さんは、8月18日(木)に本校で開催される「大学説明会」~卒業生との交流会に、参加してくれることになっています。具体的なお話を聞きたい人は、是非、参加してみてください。生徒の皆さんへの案内は、もう少し先になるかもしれません。

【高3】野球部3年生の試合結果報告

7月11日(月)放課後、野球部の3年生5名(選手4名、マネージャー1名)が、10日に行われた高校野球1回戦の報告とお礼に、校長室まで来てくれました。新チームの結成から最後の試合まで、よく頑張ったことを称えました。

来てくれたのは、野球部3年生の若田部夢翔君(3-2)、松本響輝君(3-3)、猿橋広大君(3-2)、古橋悠斗君(3-4)、松井梓紗さん(3-3)の5名です。チーム結成時は、大嶋監督によく怒られていましたが、よくぞここまで成長したな、としみじみと感じました。その頑張りを考えると「表彰カード(No.3~7)」に値すると思いました。

これからは、それぞれの進路実現に向けて、勉強頑張ってください。これまで以上に応援しています。

【高3】全国高校将棋「竜王戦」県予選・竹熊君優勝!

7月9日(土)・10日(日)、宇都宮市の教育会館で開催された「第35回全国高校将棋竜王戦栃木県予選」で、3年4組の竹熊柊君が優勝し、「栃木県の竜王」となりました。おめでとうございます。竹熊君は、8月17・18日に福岡市で行われる全国大会への切符を手にしました。

今大会には、高校生(学年、男女を問わず)約80名が参加しました。本校からは、竹熊君の他、荒川成瑠君(3年1組)、渡辺将有君(2年2組)が参加しました。優勝するまでには、予選で2回、決勝トーナメントで6回、計8回、対戦しなければなりません。1日目(9日)でベスト4が決定し、2日目(10日)は、準決勝、決勝が行われました。

準決勝では、本校生の渡辺将有君と対戦し、1時間半以上の大接戦を制しました。竹熊君は「事実上の決勝戦だった」と受け止めていました。渡辺将有君は4位になりました。

決勝の相手は、昨年度の新人戦で優勝した宇都宮高校の生徒で、「序盤は一進一退の攻防が続いたが、中盤に竹熊君が仕掛けて優勢に転じると、最後まで攻めの将棋を貫き、勝利をたぐり寄せた」そうです(7月11日付け、読売新聞15面の記事から引用)。県内では敵なしだった竹熊君が、前回の新人戦で、初めて負けた相手だったので、不安はありましたが、今まで以上に挑戦する気持ちで臨みました。優勝できて、ほっとしたと同時に、嬉しさがこみあげてきたそうです。

8月17,18日の全国大会は3年ぶりの開催で、各県の「竜王」たちと対戦します。「ずっと出たかった全国大会なので、出場できることが嬉しくて、すごく楽しみ」と喜びを語っていました。さらに「これまでの個人戦全国大会の最高成績であるベスト8を超えていきたい。ベスト8に入れる実力があれば、優勝できるレベルなので、最初で最後のチャンスをつかみ取りたい。」と力強く宣言してくれました。

また、全国高校将棋竜王戦(福岡市)では、あの藤井聡太竜王が審判長(特別ゲスト)で参加されるそうです。これは凄い大会ですね。

*これまで県内敵なしでしたが、初めて負けたことで、新たに挑戦者となり、一回り大きく成長したように感じました。全国大会での活躍を期待しています。応援しています。

竹熊君にも、ささやかながら、校長からの「表彰カード」(No.2)を授与しました。

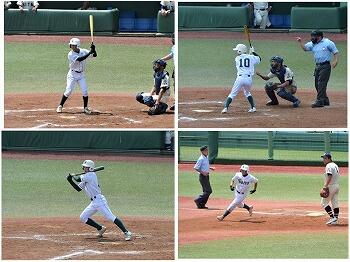

【高校】高校野球1回戦「 vs 宇都宮北高」

7月10日(金)清原球場の第2試合で、1回戦「宇都宮北高」と対戦しました。試合前から気合が入り、満を持しての対戦の火ぶたが切られました。結果は惜敗でしたが、実力校相手に互角の戦いを見せてくれました。

選手や応援団は、試合開始(11時)の1時間以上前から会場に入り、入念な準備を行っていました。

第1試合の終了が11時30分であったため、第2試合の開始は12時10分となりました。

ピッチャーの古橋君は最後まで力投しました。よく頑張りました。

<攻撃>

何度も3塁まで進みました。あと1本が出なかったことが惜しまれました。

<守備>

何度も本塁でアウトにしています。追加点は最小限に抑えていました。

<応援団>

みんなの気持ちがぴったり合い、心のこもった応援でした。

このような応援をしてもらえる選手たちは幸せだと思います。

<試合終了>

選手たちには悔しい気持ちが溢れていました。

3年生はこれで引退となりますが、持てる力を発揮した結果であることに悔いはないと思っています。

本当にお疲れさまでした。

応援委員会の3年生です。彼らも夏の思い出を共有することが出来ました。

PS:7月11日付け、下野新聞15面の記事を掲載します。(掲載許可は得ています)

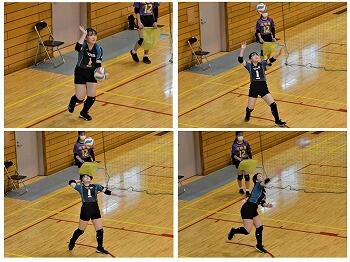

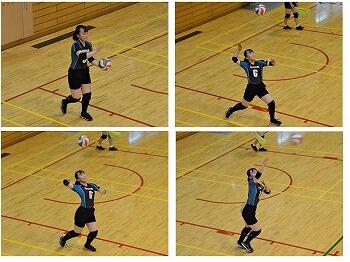

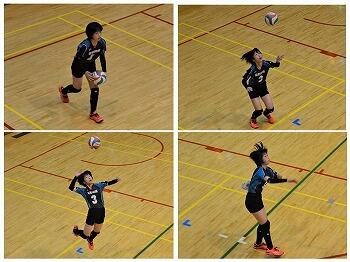

【中学】佐野市総体バレーボール大会

7月8日(金)アリーナたぬまで、「佐野市総合体育大会バレーボール大会 女子の部」予選リーグの様子を見学・応援しました。この日は、高校野球の開会式がありましたが、終了後直行し、11時からの佐野北中との試合に間に合いました。

気合を入れて試合に臨んでいました。

伸び伸びとしたプレーが随所に見られました。

特に、各人のサーブはとても良かったと思いました。

*試合は、惜しくも敗れましたが、実力的には全く互角だったと思いました。

3年生の皆さんは、よくここまで頑張りました。負けはしましたが、普段の練習のおかげで、この日があったと思います。

ご苦労様でした。

【高校】高校野球「開会式」

7月8日(金)、9時から県営球場で「第104回 全国高等学校野球選手権栃木大会」の開会式がありました。61校58チームが勢揃いし、佐野高校も気合いの入った行進を見せてくれました。

開会式の来賓祝辞で、福田富一知事からこんなお話がありました。

「夏になると、毎年思い出すのは、50年前、自分が中学生、そして高校生だった時、最後の大会で負けた試合のことだけである。勝った試合のことは覚えていない。負けたくやしさ、同時に、やり切ったという気持ちは人生の宝物でもある。どのチームも勝ち残れるわけではないし、勝つことがすべてではない。この夏の経験が、皆さんの人生にとって宝物になるよう、頑張って欲しい。」といった内容でした(記憶が間違っていたら、ごめんなさい)

このお話は、高校野球だけでなく、様々な部活動をやっている高校生に共通することだと思います。

高校野球だけが特別というわけではなく、一人一人にとって、全力で燃焼できるものがあることが、これからの人生をさらに豊かにしてくれるのではないかと思います。

そうした皆さんの頑張りを本校は全力で応援しています。

なお、本日、開会式に先立ち、部長・監督として、永年貢献されてきた方の表彰式がありました。

本校の大嶋俊彦監督が、20年表彰を受けました。おめでとうございます。

特にありません。